–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —П –Ј–∞—В–µ—П–ї –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є¬ї –≤ –°–Є—А–Є—О –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–≥—Г—В, –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О, –љ–µ —Б–±—Л—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Љ–Є–љ—Г—В –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –њ–µ—А–µ–і—Г–Љ–∞—В—М. –°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –њ—А–µ–ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–µ–є—И–∞—П, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –і–µ–ї–∞—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є. –°—Г–і–Є—В–µ —Б–∞–Љ–Є.

–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В—Л —А–∞–Ј–≤–Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ф–ґ–Њ–љ –Ъ–µ—А—А–Є –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –Є–Љ–µ–ї –±–µ—Б–µ–і—Г —Б –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –Я—Г—В–Є–љ—Л–Љ. –Т—З–µ—А–∞ –Њ–љ –±—Л–ї —Г–ґ–µ –≤ –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–µ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±—Б—Г–і–Є—В—М —В–µ –ґ–µ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –і–µ–ї–∞.–Я—А–µ–Љ—М–µ—А-–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–ї–µ—В–∞–ї –≤ –°–Њ—З–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–µ. –Ґ–µ–Љ–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –≤—Б—С —В–∞ –ґ–µ. –Я—А–µ–Љ—М–µ—А –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П –Э–µ—В–∞–љ—М—П—Е—Г —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –°–Њ—З–Є, —З—В–Њ–±—Л, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, ¬Ђ–њ–Њ–њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ¬ї. –Ґ–µ–Љ–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ вАФ –°–Є—А–Є—П. –°–µ—А–≥–µ–є –Ы–∞–≤—А–Њ–≤ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П —Б –≤—Л—Б—И–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–∞–Љ–Є, –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М —В–∞ –ґ–µ —В–µ–Љ–∞. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ ¬Ђ—Б–∞–Љ–∞—П –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є—П¬ї. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–µ–≤ –Ї –љ–µ–є –Љ–∞–ї–Њ вАФ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–Є—А–љ–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—О –њ—Г—В–µ–Љ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞. –Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≤ –°–Є—А–Є—О —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ –°-300, –Ы–∞–≤—А–Њ–≤ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–љ–µ–µ. –Т—Е–Њ–і—П—В –ї–Є –≤ —Н—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л –°-300, —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—П—Б–љ—Л–Љ.

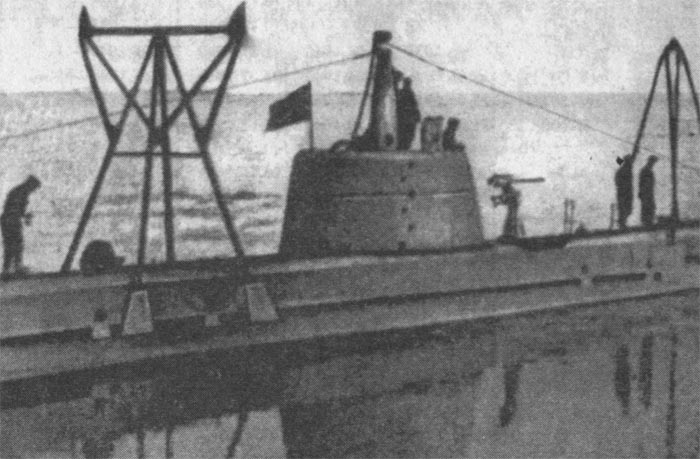

–Я–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞—Е –°-300 —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –±—Г—А–љ—Г—О —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—О –≤ –Ш–Ј—А–∞–Є–ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В ¬Ђ–і–µ—Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –љ–∞ –С–ї–Є–ґ–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ¬ї. –Т—З–µ—А–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –∞–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ: –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л –°-300 ¬Ђ–Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П—В –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –∞–≤–Є–∞—Г–і–∞—А–Њ–≤ –њ–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ –Р—Б–∞–і–∞¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –†–Њ—Б—Б–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Є—Е –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≤ –°–Є—А–Є—О. –І–µ—В–Ї–Њ –Є —П—Б–љ–Њ. –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ–Њ–µ —З–µ—В–Ї–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –≤—Б–µ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Я–Њ–Ї–∞ —Н—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Ч–∞–њ–∞–і –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –†–Њ—Б—Б–Є—П. –Ю–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, —Е–Њ—В—П –Є —А–∞–і—Г–µ—В, –љ–Њ –Є —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї, –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ 30 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ–ї—О—Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П. –Т 1992 –≥–Њ–і—Г —Н—В—Г –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є, –Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –Є–Ј –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П —Г—И–µ–ї. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –µ—Б—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї—Г, –љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П 5-6 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Я—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–µ—Б—Б–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ—В —А–∞–є–Њ–љ –Є–і—Г—В –Њ–і–љ–∞-–і–≤–µ –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ш —Н—В–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –ї–µ—В–∞. –° —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Э–Р–Ґ–Ю –љ–∞—И—Г –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї—Г —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В. –Э–Њ, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—О—Б—М, –Њ—В—А–∞–і–љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥ —Б–љ–Њ–≤–∞ —А–µ–µ—В –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ.

–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –≤ –°–Є—А–Є–Є. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–∞–Ї –µ–і–Є–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞, –°–Є—А–Є—П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г–ґ–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В. –І–∞—Б—В—М –µ–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є. –Ю—В—А–∞–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Ч–∞–њ–∞–і —Г–ґ–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Н—В—Г –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Ї–∞–Ї –љ–µ—З—В–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–µ, –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є ¬Ђ—Б–Є–ї, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–µ–є¬ї, —В.–µ. –°–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –Њ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–∞—Е –Є –Њ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞—Е. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –љ–∞–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞ —Б–∞—Г–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –Є –Ї–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Н—В–Є–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ–Є. –Т —А—П–і–∞—Е —Н—В–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–µ–≤ –Є–Ј –Х–≥–Є–њ—В–∞, –Ы–Є–≤–Є–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ, –≥–і–µ ¬Ђ–∞—А–∞–±—Б–Ї–∞—П –≤–µ—Б–љ–∞¬ї —Г–ґ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–∞—Б—М. –Ч–∞ —З—В–Њ –≤–Њ—О–µ—В —Н—В–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞, –Ї–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–µ—В—Б—П, —З—М–Є —Б–њ–µ—Ж—Б–ї—Г–ґ–±—Л –і–µ–ї–∞—О—В –≤–Є–і, —З—В–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г—О—В —Н—В–Є –Њ—В—А—П–і—Л, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –љ–µ—П—Б–љ–Њ. –Т—Б—С —Б–Љ–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Њ –і–Њ –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –≤ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Ю –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞—Е, —Ж–µ–ї—П—Е –Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П—Е —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М.

–°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і, –љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Њ–љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –љ–Є—Е, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Г—О –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —В–µ, –Ї—В–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –Ґ—Г—А—Ж–Є—О –Є —А—П–і –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ. –Э–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М –Ј–∞–±–Є—А–∞–µ—В –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–∞—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–љ–∞ —А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —И–∞—А–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ. –Ъ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М ¬Ђ–Ј–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є—П¬ї –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ—П—Б–љ—Л–Љ.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ъ–µ—А—А–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П —Б –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –Я—Г—В–Є–љ—Л–Љ, –±—Л–ї–Њ –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Љ–∞–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П –њ–Њ –°–Є—А–Є–Є. –Ъ–∞–Ї —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Г–ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —З—М–Є ¬Ђ—А—Г–Ї–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є –±—Л –њ–Њ –ї–Њ–Ї–Њ—В—М –≤ –Ї—А–Њ–≤–Є¬ї. –≠—В–Њ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ч–∞–њ–∞–і–∞. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і—К—П–≤–Є—В—М –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Ї –ї—О–±–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ—Г –ї—О–±—Г—О –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ вАФ –≤–µ–і—М –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ –Є–і–µ—В –≤–Њ–є–љ–∞. –ѓ —Г–ґ–µ –Љ–Њ–ї—З—Г –Њ —А–Њ–ї–Є–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ. –Э–∞ –љ–µ–Љ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≤—Л—А–µ–Ј–∞–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–µ –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–µ –Є–Ј –≥—А—Г–і–Є —Г–±–Є—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞, –љ–∞–і–Ї—Г—Б—Л–≤–∞–µ—В –Є—Е, –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —З—В–Њ —В–∞–Ї –±—Г–і–µ—В —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є, –Ї—В–Њ —Б—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ. –°–Є—А–Є–є—Б–Ї–∞—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, –Є—Б–њ—Г–≥–∞–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є¬ї —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј —Г—Б–њ–µ–ї–∞ –Ј–∞—П–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–∞–Ї–∞–ґ–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Є —Б–і–µ–ї–∞–µ—В –≤—Б–µ –і–ї—П –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ. –Ю—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–є—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–Є–Ї—В–Њ –і–∞–ґ–µ —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –≥–і–µ –Њ–љ –≤–Њ—О–µ—В.

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й—Г—Б—М –Ї –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є. –Т—З–µ—А–∞ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤–і—А—Г–≥ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–∞ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Г—О –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –Є—О–љ—П. –Х—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —З–Є—Б–ї–Њ —Г—З—В–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–µ—А—В–≤ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–µ—В 10 —В—Л—Б—П—З –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ, —В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є–µ, —З–µ–Љ –±—Л –Њ–љ–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –µ—Й–µ –Њ—В 10 –і–Њ 15 —В—Л—Б—П—З –ґ–µ—А—В–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є, —Б–Њ–Ј—Л–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ –°–Њ—З–Є. –Ч–∞–њ–∞–і, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–µ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В –Р—Б–∞–і, –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –љ–µ–і–µ–ї–µ –≤ –Р–Љ–Љ–∞–љ–µ —Е–Њ—В—П—В –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—О –і—А—Г–Ј–µ–є –°–Є—А–Є–Є¬ї, –Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –љ–µ–є, –µ—Б–ї–Є —П –љ–µ –Њ—И–Є–±–∞—О—Б—М, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –Ч–∞–њ–∞–і —В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ—В –Р—Б–∞–і–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –љ–µ—Г—З–∞—Б—В–Є–µ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–Є—В –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞. –Х—Б–ї–Є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞—А—Г—И–∞—В—М —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–Є—В–µ—В–∞ –°–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є, —В–Њ –Њ–љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –±—Г–і–µ—В. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–љ–∞ –Њ—В–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–љ—П—В—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ.

–°–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Ч–∞–њ–∞–і —Е–Њ—З–µ—В —А–µ—И–Є—В—М —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –і–µ–ї–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –±–µ–Ј —Г—З–∞—Б—В–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –µ—Б–ї–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –±—Г–і—Г—В —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О, —В–Њ –Ї –Є—О–љ—О –Њ –°–Є—А–Є–Є –≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞—В–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М. –Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, —Б–Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Ч–∞–њ–∞–і–∞ –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ—В–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –љ–∞–і –°–Є—А–Є–µ–є —Г–ґ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞. –Р —Н—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –∞–≤–Є–∞—Г–і–∞—А–Њ–≤ –њ–Њ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Я—А–Њ—Б—З–Є—В–∞—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ш –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–µ—П—Б–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–µ–±—П –њ–Њ–≤–µ–і—Г—В –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ —Б–Њ—Б–µ–і–Є –°–Є—А–Є–Є, –љ–Њ –Є –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–µ–і–µ—В —Б–µ–±—П –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ–і –љ–µ–є –Ј–∞–Љ–∞—П—З–Є—В —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М. –°–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є–Ї–Є –њ—А–Њ–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞—О—В –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –Є –і–∞—О—В —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –ї–Є–і–µ—А–∞–Љ, –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –љ–µ–±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ—Л—Е –∞–ї–≥–Њ—А–Є—В–Љ–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В –≤ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ Powerpoint.

–Р –њ–Њ–Ї–∞: –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ш—А–∞–Ї–µ –љ–µ—Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ, –≤ –Ы–Є–≤–Є–Є –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ—Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ, –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –і–∞–ї–µ–Ї–Є –і–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П. –Т –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б–µ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—П, –Ю–±–∞–Љ–∞, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –≤—Л–≤–µ–і–µ—В –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г 2015 –≥–Њ–і—Г, —В–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –і–µ–≤—П—В—М (!) –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –±–∞–Ј. –Э–Њ –≤ Powerpoint –≤—Б—С –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –њ—А–Є—Б—В–Њ–є–љ–Њ –Є –і–∞–ґ–µ –Ј–∞–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Ї—А–Њ–≤—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –ї–Є—В—М—Б—П, –Є –Љ—Л –Ї –љ–µ–є –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–∞–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –Є –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

15 –Љ–∞—П 2013 –≥.

P.S. –Т —Б—А–µ–і—Г –Ю–Ю–Э –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ —А–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є—О –њ–Њ –°–Є—А–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Р—Б–∞–і–∞. 12 –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—О, –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤. –Ч–∞–њ–∞–і —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В—Б—П. –Ы–Є–≤–Є–є—Б–Ї–Є–є —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П –і–Њ –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є.

–С–∞–ї–ї–∞–і–∞ –Њ —Б—В–Њ–ї–±–µ

–°–Є–ї—Г—Н—В —Д–Њ–љ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–±–∞

–Ы–µ–≥ —А–Є—В–Љ–Є—З–љ–Њ, —Б—В–∞–≤ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ—З–Ї–Њ–є,

–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –≤ —З—С–Љ –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ вАФ

–І—В–Њ–±—Л –±—Л—В—М –Њ–њ–Њ—А–Њ–є –Є–ї–Є —В–Њ—З–Ї–Њ–є?

–Ш –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–∞–≤ —П, –≥–Њ–≤–Њ—А—П

–Ю —В–∞–Ї–Њ–Љ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–Љ?

–£ –љ–µ–≥–Њ –Є –ї–∞–Љ–њ—Л –љ–µ –≥–Њ—А—П—В вАФ

–Ґ–∞–Ї, –Љ–Є–≥–∞—О—В –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ.

–Э–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —Б—В–Њ–ї–± вАФ

–Т–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М –љ–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –љ–Њ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ.

–Ю–љ –Љ–Є–≥–∞—В—М —А–µ—И–Є–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ–±

–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Ј–љ–∞–ї, –≤ —З–µ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л.

–Ґ–∞–Ї –Њ–љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Б—В–Њ–ї–±–Њ–Љ,

–Ф–∞ –µ—Й–µ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–љ вАФ —Д–Њ–љ–∞—А–љ—Л–є.

–°–Љ–Њ—В—А–Є—В –≤ –љ–µ–±–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Г–Ј–Ї–Є–Љ –ї–±–Њ–Љ,

–Э–Њ вАФ –Ї–∞–Ї —Б—В–Є—Е вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Є –ї–∞–њ–Є–і–∞—А–љ—Л–є.

15 –Љ–∞—П 2013 –≥.