–· –Β―â–Β –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –Μ―é–¥–Β–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, ―É―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Η ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö.

–û–Ϋ –±―΄–Μ ―³–Α–Ϋ–Α―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―é–Ϋ–≥–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–ö–Ψ–Μ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ. –Δ–Α–Φ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² ―é–Ϋ–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.

1948 –≥.

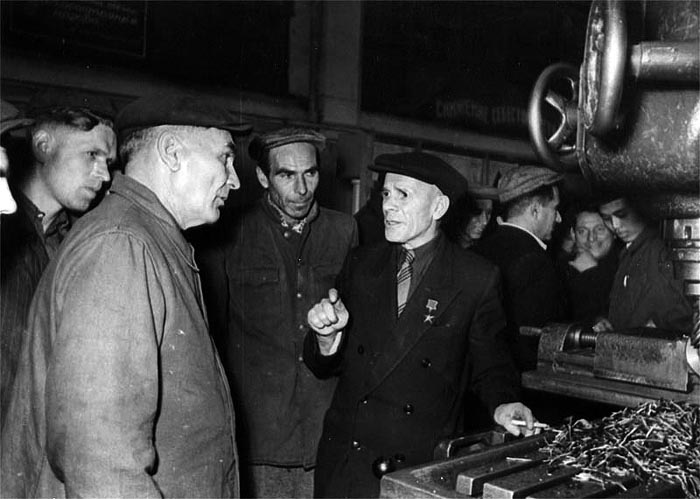

–Γ–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ―É –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –ö–Β―²―¨–Κ–Α (–Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η) –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è ―¹ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é.

–ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–Κ―¹–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ ―¹–Β–±–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η. –€―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É, –Η –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η (–≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹ –Ψ–±―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –≤ –±―΄―²―É, ―É―΅–Β–±–Β –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Β) –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α―è –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Β–≥–Ψ ―²–Β―²―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Α –Β–Φ―É ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι (–Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é). –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Φ―΄ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ. –ß–Α―¹―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α ―è―Ö―²–Α―Ö –≤ –¥–Β–Μ―¨―²–Β –ù–Β–≤―΄; –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Β –Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β.

–‰ –ö–Ψ–Μ―è, –Η ―è –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Μ–Β―¹ –Η ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Ι. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―É ―¹ ―Ä―É–Ε―¨–Η―à–Κ–Ψ–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ (–≤ 1948 –≥–Ψ–¥―É) –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η―΅―¨–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β ¬Ϊ–€―¹―²–Α¬Μ –≤–≤–Β―Ä―Ö –Ω–Ψ –ù–Β–≤–Β.

–ë―É–Κ―¹–Η―Ä –±–Ψ–¥―Ä–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Μ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –ù–Β–≤―΄, –Α –Φ―΄ - –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄ - ―¹ –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –Γ–Α–Φ―΄–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–Ε–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –Η ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É - ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –ù–Α―à –±―É–Κ―¹–Η―Ä―΅–Η–Κ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α–Φ–Η. –ï–≥–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É, ―²–Ψ –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –≤―¹–Ω―è―²―¨. –€–Β―¹―²–Α ―ç―²–Η –±―΄–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –±–Ψ―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Μ–Β―¹–Α―Ö. –£―΄–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Ϋ–Η–Ϋ―É –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹–Μ–Α, –Φ―΄ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η–Μ–Η –Κ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É. –£―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Ψ―Ö–Ψ―²―É –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Κ–Α―è, –Φ―΄ ―É–≥–Μ―É–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Μ–Β―¹.

–ù–Α –Ψ―Ö–Ψ―²―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η –Β―Ö–Α―²―¨ –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ, –Ϋ–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Μ–Β―¹―É, –Φ―΄, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –±―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Η–Ϋ―²–Η–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Μ–Β―¹–Ψ–Φ. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―΄, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –€―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―΅–Η, –Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Ψ. –Θ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ –±–Β–Ζ–Μ―é–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β―¹–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ.

–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Κ―É–¥–Α –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β. –Δ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Ψ ¬Ϊ–€―¹―²―ɬΜ. –€―΄ ―¹ –ö–Ψ–Μ–Β–Ι –±―΄–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄ –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ―Ö–Ψ―²―É. –€―΄ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―É–Ε–Β –Κ–Α–Κ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö.

–ö –¥–Β–≤―è―²–Ψ–Φ―É –Κ–Μ–Α―¹―¹―É ―³–Α–Ϋ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –ö–Β―²―¨–Κ–Η –Κ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä―É―¹–Μ–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö; –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–Η―Ö ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β - –Η –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Α―à–Η –î–Ψ―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –ö–Β―²―¨–Κ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –¦–ù–£–€–Θ ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é –Η –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η.

1949 –≥.

–£―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è ―¹ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ψ―Ö–Ψ―²―É ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ 1971 –≥–Ψ–¥―É –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤, ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –≤―΄–Β–Ζ–¥ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι.

–ù–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Φ―΄ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η―΅―¨―é –±–Α–Ζ―É –±–Μ–Η–Ζ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –ö–Η–≤–Η –Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Β.

–ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Φ―΄ ―²―É–¥–Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –¥–Ϋ―è. –Γ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Η, –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Η, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ü–Ψ ―²―Ä–Ψ–Ω–Β, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α, –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α, –≥–¥–Β ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ù–Α–Φ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Η –Φ―΄ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ―²–Β–Φ–Ϋ–Β–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–Κ–Α―²–Α –≤–Ψ–¥–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ ―¹–≤–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É―²–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η (―Ö–Ψ―²―è ―Ä―É–Ε―¨―è –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ―΄): –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ ―¹–≥―É―¹―²–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ.

–û–Ζ–Β―Ä–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Φ. –ï–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Ψ–±―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Μ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹―à–Β–Ι –Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ –Μ–Β―¹–Ψ–Φ. –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Α–Μ―É–Ϋ―΄ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ë–Β―Ä–Β–≥, –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –Ω–Μ―΄–Μ–Η, –±―΄–Μ –Ϋ–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹―à–Η–Ι –Κ–Α–Φ―΄―à–Α–Φ–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Α–≤ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Φ―΄ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É –Η ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Ϋ–Κ―É, –≤–Β–¥―É―â―É―é –Κ –±–Α–Ζ–Β.

–ö–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Φ―΄ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η –¥–≤―É―¹―²–≤–Ψ–Μ–Κ–Η. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹―²–≤–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–Β–Μ–Ψ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ. –· ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ –±–Α–Ζ―΄.

–Δ―Ä–Ψ–Ω–Η–Ϋ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι. –€―΄ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―É―Ä―΄ ―Ä–Α―¹―²―É―â–Η―Ö –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Β –Κ―É―¹―²–Ψ–≤ –Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨–Β–≤, –Η ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ–± –Ψ―Ö–Ψ―²–Β, –Κ–Α–Κ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ϋ―É–Μ–Ψ –±–Β–Μ–Ψ–Β –Ω―è―²–Ϋ–Ψ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ: ¬Ϊ–½–Α―è―Ü! –Γ―²―Ä–Β–Μ―è–Ι!¬Μ –· –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ –Ϋ–Α–≤―¹–Κ–Η–¥–Κ―É –Η ―²―É―² –Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ζ–Α―Ä―è–¥–Η–Μ ―Ä―É–Ε―¨–Β, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –±―΄–Μ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α–Ζ–Α–Μ. –ö–Ψ–Μ―è ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ, ―¹–Μ–Α–±―΄–Ι –Μ―É―΅ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ ―²–Ψ –Κ―É―¹―², ―²–Ψ ―¹―²–≤–Ψ–Μ –¥–Β―Ä–Β–≤–Α... –‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ϋ―É–Μ –Ζ–Α―è―Ü. –ï―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ!.. –£–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α-―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―¹–Η―¹―²―΄–Ι –Φ–Α―² –Η –Κ―Ä–Η–Κ: ¬Ϊ–£―΄ –Φ–Ϋ–Β ―²―É―² –≤―¹–Β―Ö –Κ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Β―²–Β!¬Μ

–û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Φ―΄ ―¹ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Ψ―Ö–Ψ―²–±–Α–Ζ―΄. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è. –£–Β―¹―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η―΅–Η–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ –Ω–Ψ–¥―²―Ä―É–Ϋ–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η –Ζ–Α–Ι―΅–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.

...–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ―΄ –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä―É, –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ–Φ, –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ―à–Β–Μ―΄–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α, –≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä―è–±―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η. –€–Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ –ö–Ψ–Μ―è ¬Ϊ―¹–Κ―Ä–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²¬Μ –¥–Η―΅―¨ (–Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Ι). –ï–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Μ–Β–≥–Κ–Η–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―Ä–Η–Ϋ–≥–Β: –Ψ–Ϋ ―²–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è, ―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤ –±–Ψ–Κ―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Β, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η―²―¨ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β.

–î–Β–Ϋ―¨ –≤―΄–¥–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Η–Φ! –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Η―΅–Η, –Μ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Α–Μ―É–Ϋ–Α–Φ. –€―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–±–Ψ―Ä –≥―Ä–Η–±–Ψ–≤ –Η ―è–≥–Ψ–¥.

...–û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1972 –≥–Ψ–¥–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –≤ –ü–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¨–Β (–ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ, –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Η, –ö–Α―Ä–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨). –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨, –Φ―΄ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―É –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –Δ–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α - ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –ê―Ä–Β―³―¨–Β–≤–Α - ―è –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ ―¹ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Β–Ι –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –€–Α–Μ―΄―à–Β–≤―΄–Φ.

–ü–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―é –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Α―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –™–Β–Φ–Ω–Ψ–≤ ―è –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ―É –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Β–Ι. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Μ–Β―²–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α ―è –Ψ―²–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –Η–Ζ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –≤ –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Β–Ι 16-19 –≤–Β–Κ–Ψ–≤. –û―¹–Ψ–±–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –Η–Ζ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η –·–Κ–Ψ–≤–Α –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α–Μ―΄―à–Β–≤ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Μ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α ―ç―²―É ―²–Β–Φ―É –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ¬Ϊ–£–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ.

–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –¥–Ϋ–Β–Φ –¥–Ψ–Φ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ. –£–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –ö–Ψ–Μ–Η –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤–Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ –Β–Φ―É –¥–≤–Β―Ä―¨, ―Ä–Α–¥―É―è―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ―¹―è –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É. –û–Ϋ –≤―΄–Ω–Α–Μ–Η–Μ: ¬Ϊ–≠―²–Ψ ―²―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–Φ―É –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Η?¬Μ –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ: ¬Ϊ–· ―²–Α–Κ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ ―²―΄!¬Μ

–€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è. –û–±–Α –Φ―΄ ―¹ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―É―΅–Η―²–Β–Μ―é ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –£–Α–Μ–Β―Ä―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α―à―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹ –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ.

–î–ê–† –Γ–ï–£–ê–Γ–Δ–û–ü–û–¦–§–Γ–ö–û–™–û –€–û–†–·–ö–ê. - –£–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 28 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1972 –≥.

–Γ―Ä–Β–¥–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–Φ–Α –Β―¹―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η―è ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Β–Ι, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Α–Φ–Η –Η ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α―¹―²–Α–Φ–Η –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α βÄî ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –ö―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –™–Β–Φ–Ω. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η βÄî –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Β –±―É–Φ–Α–≥–Η, –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ψ –±―΄―²–Β, –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Ψ–≥–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â–Β ―¹–Β–Φ―¨―é ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Α–Φ–Η XVI-XIX ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Ι. –‰―Ö –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –≤ –¥–Α―Ä –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²―É ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –Η–Ζ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –£.–£.–ë–Β–Μ―è–Β–≤, –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –ö.–ü.–™–Β–Φ–Ω.

–£ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Κ–Ϋ–Η–Ε–Β―΅–Κ–Α –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―Ä―Ö–Α―²–Α, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α–Φ–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –Ϋ–Β–Β ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Ψ―΅–Κ–Α. –ü―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Γ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö βÄî –€–Α–Κ―¹–Η–Φ―É, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É –≤ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –ï―Ä–Φ–Α–Κ–Α. –ï―¹―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Κ–Β –Η ―¹―²–Η―Ö–Η-–Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤―΄ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Φ―É―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XVII ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è. –≠―²–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Η.

–ù–Β–Φ–Α–Μ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α 1678 –≥–Ψ–¥–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –ù–Β–Ϋ–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Α (–Ϋ–Α –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―â–Η–Ϋ–Β). –û–Ϋ–Α ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η. ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²–Α―²–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –Η–Ζ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ.

...–ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1990-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ (―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ) –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –û–Ϋ –Ε–Η–Μ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É, –Η –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –≤–Β―΅–Β―Ä ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨.

–•―É―Ä–Α–≤–Μ―¨ –≤ –Ϋ–Β–±–Β

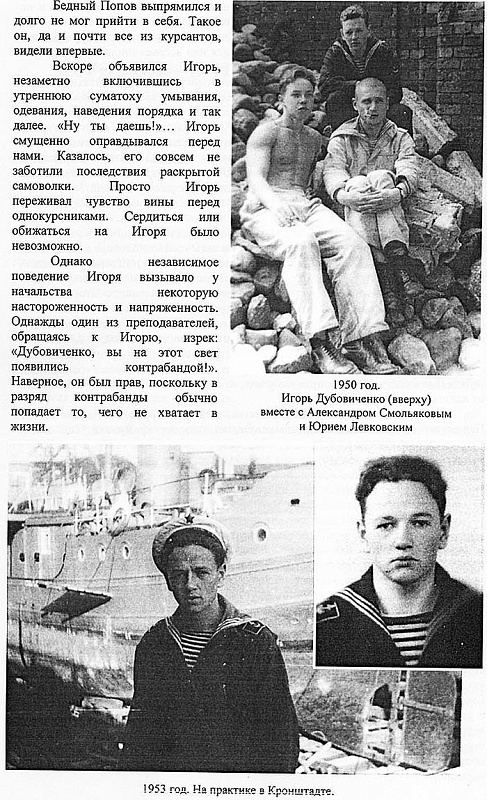

–ü–Α–Φ―è―²–Η –‰–≥–Ψ―Ä―è –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ

–Γ –‰–≥–Ψ―Ä–Β–Φ –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Φ―΄ ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –≤ –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ–Κ–Β. –£ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―é ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤―¹–Β –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ι–¥–Β–Φ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ―΄ ―¹ –‰–≥–Ψ―Ä–Β–Φ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η ―¹―²–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –‰–≥–Ψ―Ä―è –±―΄–Μ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ-–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Η –Φ–Ψ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η.

–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β–±―è―²–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –±―É–¥―É―â–Β–Φ, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α. –ù–Α―¹ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Φ–Α―¹–Μ–Β–Ϋ―â–Η–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Η ¬Ϊ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹―²―¨―é¬Μ (–≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²¬Μ –¦.–Γ–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α), –Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Κ–Η. –£ –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ (–¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹) –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ ―Ö–Ψ―²―è―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨-–¥–Β–≤―è―²―¨. –Γ―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ...

–ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―É―²―¨ –‰–≥–Ψ―Ä―è –≤ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄-–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ ―É –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö.

–ù–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β –≤ –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ–Κ–Β –Β–Φ―É –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –≤ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―² –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–≤, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä―³–Α–Κ. –€―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α ―¹―É–¥―¨–±―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ¬Μ (―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ –Κ―Ä―΄–Μ–Β –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Α) –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Β. –ù–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―΄―¹–Κ–Α―²―¨ –‰–≥–Ψ―Ä―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Κ–Ψ―Ä―³–Α–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –€―΄ ―¹ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –‰–≥–Ψ―Ä–Β–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―è, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²–Β –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅―É –™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤―É ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι (–™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ).

–ü–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ –‰–≥–Ψ―Ä―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Η ―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―². –ö–Ψ―Ä―³–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ϋ–Ψ - ―É–≤―΄! - –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –≤ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α.

–ù―É –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, - –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö.

–Θ –‰–≥–Ψ―Ä―è –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Φ―è–≥–Κ–Η–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Φ. –Ξ–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Β ―É―²―Ä―É–Ε–¥–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –Κ–Α―²–Β―Ä –≤–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Ψ. –£–Μ–Α–¥–Β–Μ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ, –Μ―é–±–Η–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –±–Β–≥–Α–Μ –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö. –ö –‰–≥–Ψ―Ä―é –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Κ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Φ―É –Μ―É―΅–Η–Κ―É, –Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―è –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ι―²–Η –Ψ―² –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄¬Μ (―²–Α–Κ –Φ―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β). –£―¹–Β–≥–¥–Α –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è. –û–Ϋ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ, –Η –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α–Μ –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ―è –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ―², ¬Ϊ–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≥―É–Μ―è–Μ ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β¬Μ.

–û–Ϋ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ ―É–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ―É. –î–Α, –Ζ–Α―à–Κ–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ–Ψ, –≤―΄–Ω–Α–¥–Α–Μ... –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η. –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –≤–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, –Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η–Μ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―² –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Φ. –ù–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ―¹―è –Η–Μ–Η –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –Ζ–Μ–Η–Μ―¹―è. –ê –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α―è ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É–Μ―΄–±–Κ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α: –Φ–Ψ–Μ, –Ϋ―É ―΅―²–Ψ ―É–Ε ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨, –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η...

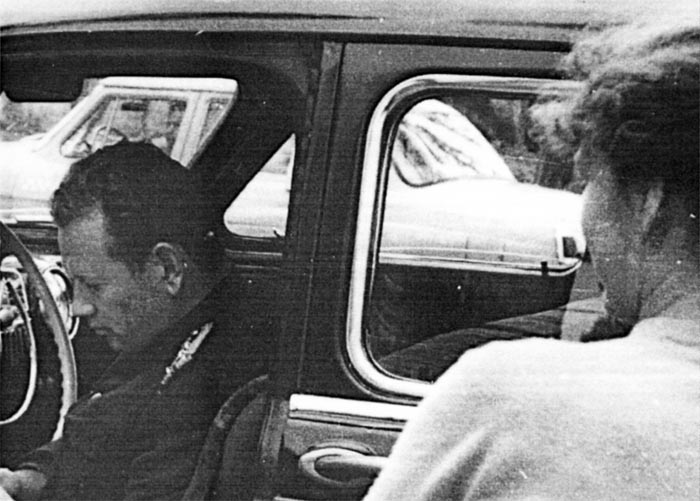

–Γ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ―É–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â–Β –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ. –ù–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é ―¹–Β–±–Β, –≥–¥–Β –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―è, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Η–Φ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Ψ –Β–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –Ω–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ζ–Β―Ä―É –Η –ù–Β–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Α–Φ. –ê –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –≤ 1948 –≥–Ψ–¥―É, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Α ―à―Ö―É–Ϋ–Β ¬Ϊ–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α¬Μ, –‰–≥–Ψ―Ä―¨ ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ - –ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥ (–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Α–Ζ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η). –®―Ö―É–Ϋ–Α, –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –‰–Ζ–Α―΅–Η–Κ, –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –‰–Ζ–Α―΅–Η–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ –‰–≥–Ψ―Ä―è ¬Ϊ–≤–Ω–Β―Ä–Β–¥―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―â–Η–Φ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –≤–Β―Ä―Ö–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±―É―à–Ω―Ä–Η―²–Β, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ζ–Α –≤–Α–Ϋ―²―΄. –ë―΄–Μ–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―Ö―É–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² ―²–Ψ –≤–Ζ–Μ–Β―²–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―É―à–Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Ϋ–Η–Ζ, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ–Α―¹–Α―è―¹―¨ –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Β–Ι –±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Μ–Ϋ (―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η –Κ ―¹–Ϋ–Α―¹―²―è–Φ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ). –®―²–Ψ―Ä–Φ ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Η –‰–Ζ–Α―΅–Η–Κ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ―¹―² ¬Ϊ–≤–Ω–Β―Ä–Β–¥―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―â–Β–≥–Ψ¬Μ. –Γ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–±–Β―¹―¹–Η–Μ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –‰–≥–Ψ―Ä―è –Η ―¹–Κ―É–Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ –Β–≥–Ψ. –ë―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –û―¹―²–Α–≤―à―É―é―¹―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β, –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Α―²―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω–Α–Μ―É–±–Β –±–Β―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Ϋ―É―â–Β–Ι –Φ–Α―¹―¹–Ψ–Ι.

–ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ―΄ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –· –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Ϋ–Α―à –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Β―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö ―Ä–Β–±―è―²–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Η –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β ―É –Ϋ–Η―Ö, –Κ–Α–Κ –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Η―Ö.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Α―à –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –≤ –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ–Κ–Β –Φ―΄ ―¹ –‰–≥–Ψ―Ä–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –≤ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Β. –≠―²–Ψ –Φ―΄ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Η. –Δ–Α–Φ –±―΄–Μ –Η ―¹―²–Ψ–Μ, –Η –Κ―Ä–Ψ–≤, –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Β –Η –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ –Φ―΄ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Η –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Κ, –Μ–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―Ä―΄–±―É, –Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Α–Μ–Η ―É –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Α –Η–Μ–Η –≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Β. –ù–Α ―¹―É―à–Β –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Μ–Β―¹–Α–Φ. –Γ –±―΄–≤―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, –Ϋ–Α–≤–Β–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η –Κ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ. –€―΄ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Μ–Η –¥―É―à–Ψ–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Η–¥–Η–Μ–Μ–Η–Η –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –Ψ―² –¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―΄ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²–Ψ ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è.

...–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è ―²–Α–Κ–Α―è ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ―É–±―Ä–Η–Κ. –î–≤―É―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η. –î–Ϋ–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Β―² ¬Ϊ–ü–Ψ–¥―ä–Β–Φ!¬Μ. –û–¥–Ϋ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é―² –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ - –Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥. –î―Ä―É–≥–Η–Β (―¹–Ω–Α―²―¨ –≤–Β–¥―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è!) –Φ–Β–¥–Μ―è―² –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―é―²―¹―è –≤ ―¹–Ψ–Ϋ. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Η –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ¬Ϊ–≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä¬Μ - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –°―Ä–Η–Ι –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤. –ï–≥–Ψ ―¹–Κ―Ä–Η–Ω―É―΅–Η–Ι –Η, –Κ–Α–Κ –Β–Φ―É, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Β―² –≤ –Ω–Ψ–¥―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω―è―â–Η―Ö. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω–Ψ―à–Β–Μ. –Θ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±―É–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Η―²–Φ. –ù–Ψ... ¬Ϊ–ö―²–Ψ ―²–Α–Φ ―à–Α–≥–Α–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι¬Μ?! –ù–Α –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ–Ι–Κ–Β, –Ζ–Α–Κ―É―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ, –±–Β–Ζ–Φ―è―²–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ―¹–Ω–Α―²―¨ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―². –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–≤―É –Ψ―²–¥–Α–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Β ¬Ϊ–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ!¬Μ, –≤―΄―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–≤―É―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η –Η, –≤–Η–±―Ä–Η―Ä―É―é―â–Η–Φ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ!¬Μ. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η–Η... –£―¹–Β ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―² –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ... –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ. –û–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Η–±–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ!¬Μ, –Η ―¹―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ ―¹–Ω―è―â–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ... –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤―É –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –¥–Α–Ε–Β –≤ –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Β: –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ–Φ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α ―¹–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²–Α―è –Η–Ζ –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ ¬Ϊ–Κ―É–Κ–Μ–Α¬Μ...

–½–Α ―Ä―É–Μ–Β–Φ - –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ.

–½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –≤ –£―΄–±–Ψ―Ä–≥ –≤ 1961 –≥–Ψ–¥―É. –‰–≥–Ψ―Ä―¨ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Η ―¹–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ ―²–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι. –€–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é. –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ - –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ –Γ–€–ü –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι (–Κ―¹―²–Α―²–Η, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ - –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –¦―¨–≤–Α –ö–Α―¹―¹–Η–Μ―è ¬Ϊ–®–≤–Α–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è¬Μ, - –£–Ψ–≤–Κ–Α –¦–Α–±–Α–Ϋ–¥–Α, ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Ψ–Ι, –Η –Μ–Η―Ö–Ψ ―΅–Η―²–Α―é―â–Η–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–≤–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η¬Μ).

–‰–≥–Ψ―Ä―¨ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨ - ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –½–‰–¦. –ü–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Ι. –Θ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Β―΅―²–Α–Μ. –€―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ –£―΄–±–Ψ―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Κ–Β –Η, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Α–≤ ―É –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –î―É–±–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Α―à–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Η –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ê ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β!

–ù–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε ―΅–Α―¹―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ϋ–Β –‰–≥–Ψ―Ä―¨ - –¥―Ä―É–≥, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ι¬Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Μ―É―΅―à–Β ―¹–Η–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Β, ―΅–Β–Φ –Ε―É―Ä–Α–≤–Μ―¨ –≤ –Ϋ–Β–±–Β¬Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―²...

–û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

.jpg)