–С–∞–љ–љ–µ—А

–£–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є –Є–Ј —В–Є—В–∞–љ–∞

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ 19.04.2011

0

19.04.201108:1919.04.2011 08:19:56

21 –∞–њ—А–µ–ї—П 2011 –≥., —З–µ—В–≤–µ—А–≥ 21 –∞–њ—А–µ–ї—П 2011 –≥., —З–µ—В–≤–µ—А–≥

13.00 -15.00

–†–µ—В—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ –Ј–Њ–≤–µ—В!¬ї (–Ф–≤–Њ—А–µ—Ж —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —О–љ—Л—Е, –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є 39)24 –∞–њ—А–µ–ї—П 2011 –≥., –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ

10.00 -21.00

–Т—Б—В—А–µ—З–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П, —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –ґ—О—А–Є –Є –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–євА¶25 –∞–њ—А–µ–ї—П 2011 –≥., –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї

16.00 вАУ 17.00

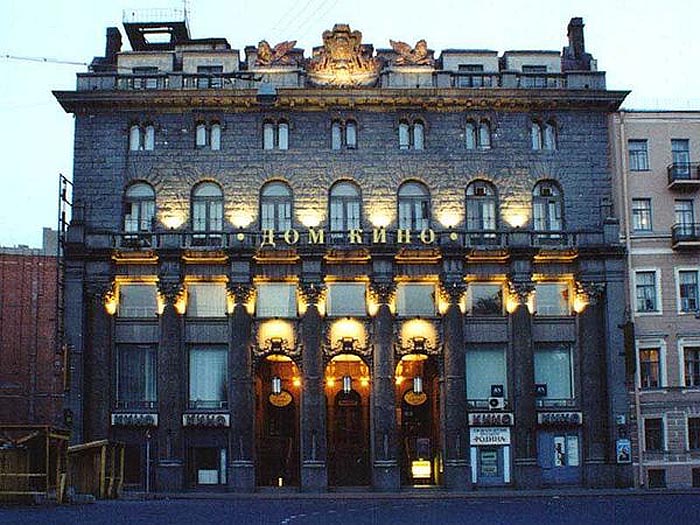

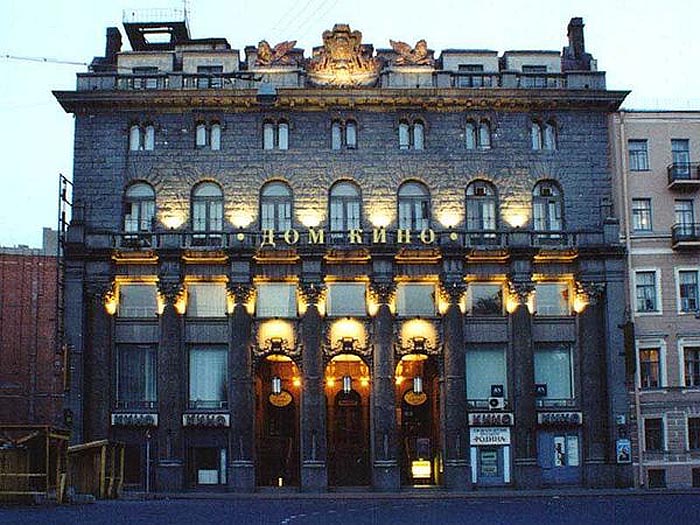

–Ґ–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П (–Ф–Њ–Љ –Ъ–Є–љ–Њ, –Ъ–∞—А–∞–≤–∞–љ–љ–∞—П 12):

–Я—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ: –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П, –≥–ї–∞–≤—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, –°–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Є –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—ПвА¶

–Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≤—Г–Ј–Њ–≤ –Є –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї—Г–±–Њ–≤.

–Ю–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ґ—О—А–Є

17.00 -19.00

–Э–∞—З–∞–ї–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞ –≤ . 26-27 –∞–њ—А–µ–ї—П, –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї-—Б—А–µ–і–∞ 26-27 –∞–њ—А–µ–ї—П, –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї-—Б—А–µ–і–∞

11.00 вАУ 18.00

–Я–Њ–Ї–∞–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ –Ј–Њ–≤–µ—В!¬ї (–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А ¬Ђ–Ъ–∞—Б–Ї–∞–і¬ї –Я–µ—В—А–Њ–і–≤–Њ—А–µ—Ж, –¶–∞—А–Є—Ж—Л–љ—Б–Ї–∞—П —Г–ї. 2) –Є –Ф–≤–Њ—А–µ—Ж —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —О–љ—Л—Е (–Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є 39)

10.00-19.00 вАУ –†–∞–±–Њ—В–∞ –ґ—О—А–Є –≤ —А–Њ—В–Њ–љ–і–µ –Ф–≤–Њ—А—Ж–∞ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —О–љ—Л—Е (–Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є 39)28 –∞–њ—А–µ–ї—П 2010 –≥., —З–µ—В–≤–µ—А–≥

10.00 -13.30

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞ (–С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ ¬Ђ–Ъ–∞—Б–Ї–∞–і¬ї - –Я–µ—В—А–Њ–і–≤–Њ—А–µ—Ж)

10.00 вАУ 11.00 –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –ґ—О—А–Є

11.00-13.00 вАУ –≠–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—П –ґ—О—А–Є –Є –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є –≤ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї ¬Ђ–Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д¬ї

13.00 вАУ 14.00 –Ы–∞–љ—З –і–ї—П —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –ґ—О—А–Є.

14.00 - 15.30

–¶–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П:

–Т—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П: - –Я—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П

- –†–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞

- –У–ї–∞–≤—Л –Я–µ—В—А–Њ–і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞

- –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –ґ—О—А–Є –Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П

–Т—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–Љ–Є–є, –љ–∞–≥—А–∞–і, –њ—А–Є–Ј–Њ–≤ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П.

15.30 вАУ 17.00 –Я–Њ–Ї–∞–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П 2011

15.30 вАУ 16.00 –Я—А–µ—Б—Б-–Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≥–Њ—Б—В–µ–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П

16.00 вАУ 17.30 –Я—А–Є–µ–Љ –≥–ї–∞–≤—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Я–µ—В—А–Њ–і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞  –§–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ –Ј–Њ–≤—С—В!¬ї - –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–∞—П –Ї–Є–љ–Њ –Є –≤–Є–і–µ–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–ї—П –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Ї–Є–љ–Њ—Д–Њ—А—Г–Љ–∞ - –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—Б–њ–µ—В—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л –Є —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З—М –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ –Њ—В –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, –Є —Б–Ї–Њ–ї—М –≤–∞–ґ–љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ –Ю–Ї–µ–∞–љ–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –і–≤–µ —В—А–µ—В–Є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–њ—Л—В —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Љ–Њ—А–µ–Љ: –љ–∞—Г–Ї–Њ–є, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Њ–є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є, —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–Њ–є, –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –≤–Є–і–∞–Љ–Є —Б–њ–Њ—А—В–∞. –Т—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ —В–µ–Љ, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї–µ–Љ, –љ–µ—Г–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ —А–∞—Б—И–Є—А—П–µ—В—Б—П. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —В–µ—А–Љ–Є–љ вАУ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –љ–∞ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б –ї—О–±—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й—Г—О –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –і—Г—Е–∞ вАУ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ. –§–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ –Ј–Њ–≤—С—В!¬ї –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–≤–Є–Ј–Є—В–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–Є¬ї –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П вАУ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –і–µ–Ї–∞–і–∞ –∞–њ—А–µ–ї—П. –Ш–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤ –Т–Ь–§ –Є –Р—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –Э–∞—Г–Ї –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –њ—А–Є –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞. –Т –Њ—А–≥–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –≤—Е–Њ–і—П—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –±–µ–Ј –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ–Њ. –° 2006 –≥. —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –љ–Њ—Б–Є—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –∞ —Б 2008 —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В –≤ –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–µ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —З–Є—Б–ї–µ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –Ї–Є–љ–Њ—Б–Њ–±—Л—В–Є–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Х–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Л: —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–є –≤ –Љ–Є—А–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–Њ—А—Г–Љ вАУ –Ґ—Г–ї–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М, —Б—В—А–∞—Б–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Є –Ю–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М (–°–∞–љ-–§—А–∞–љ—Ж–Є—Б–Ї–Њ, –°–®–Р), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–Є –љ–∞—И–µ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–Ы—О–і–Є –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є¬ї (–Ъ–Є–µ–≤, –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞). –§–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ –Ј–Њ–≤—С—В!¬ї - –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–∞—П –Ї–Є–љ–Њ –Є –≤–Є–і–µ–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–ї—П –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Ї–Є–љ–Њ—Д–Њ—А—Г–Љ–∞ - –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—Б–њ–µ—В—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л –Є —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З—М –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ –Њ—В –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, –Є —Б–Ї–Њ–ї—М –≤–∞–ґ–љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ –Ю–Ї–µ–∞–љ–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –і–≤–µ —В—А–µ—В–Є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–њ—Л—В —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Љ–Њ—А–µ–Љ: –љ–∞—Г–Ї–Њ–є, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Њ–є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є, —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–Њ–є, –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –≤–Є–і–∞–Љ–Є —Б–њ–Њ—А—В–∞. –Т—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ —В–µ–Љ, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї–µ–Љ, –љ–µ—Г–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ —А–∞—Б—И–Є—А—П–µ—В—Б—П. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —В–µ—А–Љ–Є–љ вАУ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –љ–∞ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б –ї—О–±—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й—Г—О –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –і—Г—Е–∞ вАУ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ. –§–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ –Ј–Њ–≤—С—В!¬ї –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–≤–Є–Ј–Є—В–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–Є¬ї –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П вАУ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –і–µ–Ї–∞–і–∞ –∞–њ—А–µ–ї—П. –Ш–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤ –Т–Ь–§ –Є –Р—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –Э–∞—Г–Ї –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –њ—А–Є –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞. –Т –Њ—А–≥–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –≤—Е–Њ–і—П—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –±–µ–Ј –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ–Њ. –° 2006 –≥. —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –љ–Њ—Б–Є—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –∞ —Б 2008 —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В –≤ –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–µ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —З–Є—Б–ї–µ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –Ї–Є–љ–Њ—Б–Њ–±—Л—В–Є–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Х–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Л: —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–є –≤ –Љ–Є—А–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–Њ—А—Г–Љ вАУ –Ґ—Г–ї–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М, —Б—В—А–∞—Б–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Є –Ю–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М (–°–∞–љ-–§—А–∞–љ—Ж–Є—Б–Ї–Њ, –°–®–Р), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–Є –љ–∞—И–µ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–Ы—О–і–Є –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є¬ї (–Ъ–Є–µ–≤, –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞).

–Т —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї–µ 2008 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ–і—Г (2007-2008 ) –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В—Л 20 —Б—В—А–∞–љ –Љ–Є—А–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б –±–Њ–ї–µ–µ 150 –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –§–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М 2009 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ: 50-–ї–µ—В–Є—О –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, 80-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П-–Љ–∞—А–Є–љ–Є—Б—В–∞ –Т.–Т. –Ъ–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є 150-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П —А–∞–і–Є–Њ –Р.–°. –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞. –Ъ–Є–љ–Њ—Д–Њ—А—Г–Љ ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ –Ј–Њ–≤—С—В-2010¬ї –±—Л–ї –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ 65-–ї–µ—В–Є—О –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я–Њ–±–µ–і—Л –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Є –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —А—Г–±–µ–ґ–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї–Њ–≤ - –°–µ–≤–µ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Б–Ї–µ –≤ –њ—А–µ–і–і–≤–µ—А–Є–Є –Ф–љ—П –Я–Њ–±–µ–і—Л.

–§–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М 2011 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М 25-28 –∞–њ—А–µ–ї—П –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ —Б—А–∞–Ј—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–Љ –і–∞—В–∞–Љ. –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В –≥—А—П–і—Г—Й–µ–≥–Њ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П вАУ 1150-–ї–µ—В–Є–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т –Є—О–љ–µ 860 –≥–Њ–і–∞ —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞ —А—Г—Б–Њ–≤ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –Ї —Б—В–µ–љ–∞–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—П, –∞ —Г–ґ–µ –љ–µ–і–µ–ї—О —Б–њ—Г—Б—В—П –±—Л–ї –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ –Љ–Є—А–љ—Л–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Љ–µ–ґ–і—Г –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є –Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б—М—О, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–њ—А–∞–≤–љ—Л–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–µ—Б—В–Є –Њ—В—Б—З–µ—В —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–є –і–∞—В—Л, –∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Б 1696 –≥–Њ–і–∞.  –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–є –і–∞—В–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П 600-–ї–µ—В–Є–µ (—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –°–µ–≤–µ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Б–Ї) вАУ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є –Я–Њ–Љ–Њ—А—М—П, –љ–Њ –Є –њ–Њ —Б—Г—В–Є, –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –≤ 1553 –≥–Њ–і—Г –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї—Г—О —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—О –†–Є—З–∞—А–і–∞ –І–µ–љ—Б–ї–µ—А–∞. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–є –і–∞—В–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П 600-–ї–µ—В–Є–µ (—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –°–µ–≤–µ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Б–Ї) вАУ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є –Я–Њ–Љ–Њ—А—М—П, –љ–Њ –Є –њ–Њ —Б—Г—В–Є, –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –≤ 1553 –≥–Њ–і—Г –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї—Г—О —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—О –†–Є—З–∞—А–і–∞ –І–µ–љ—Б–ї–µ—А–∞.

–С—Г–і—Г—З–Є –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Є–љ–Њ—Д–Њ—А—Г–Љ–Њ–Љ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л, –Љ—Л –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–і–∞–і–Є–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –°.–Э.–Ъ–Њ–≤–∞–ї–µ–≤–∞.

–Т–∞–ґ–љ—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є 300-–ї–µ—В–љ–Є–є —О–±–Є–ї–µ–є –Ь.–Т. –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞—И –Ї–Є–љ–Њ—Д–Њ—А—Г–Љ –≤ –Ь–µ–ґ–≤—Г–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–љ—Л–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М 2011 –≥–Њ–і–∞, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г—З–µ–±–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞, –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞ –Є –°–µ–≤–µ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Б–Ї–∞. –†–∞–±–Њ—В–µ —Б –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М—О, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ, —Г–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –љ–µ—Б–µ—В –Љ–Њ—Й–љ—Л–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞—А—П–і. –Т—Б–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В—Б—П –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О –Љ—Н—А–∞ –≥. –°–µ–≤–µ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Б–Ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –У–Љ—Л—А–Є–љ–∞ —Б 18 –њ–Њ 22 –Љ–∞—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї–Њ–≤ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є 70-–ї–µ—В–Є—О –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П ¬Ђ–Ф–µ—А–≤–Є—И¬ї.

19.04.201108:1919.04.2011 08:19:56

0

19.04.201107:5719.04.2011 07:57:12

–°—А–µ–і–Є —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–≤ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—Б—Б–Є–Љ—Г—Б—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З—Г –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Г. –Т—Л—Б–Ї–∞–ґ—Г —В–∞–Ї–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ —В—А–Є–ґ–і—Л –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤: –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Х–Љ–µ–ї—М—П–љ–∞ –Я—Г–≥–∞—З—С–≤–∞, —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ—Г –Є —А–∞–Ј–і–µ–ї—Г –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ґ–∞–і–µ—Г—И–∞ –Ъ–Њ—Б—В—О—И–Ї–Њ. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ, –њ–Њ-–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–њ—А–∞–≤–ї—П–ї—Б—П —Б –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ–Є. –Ч–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О –њ–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ–Њ—Б—В—О—И–Ї–Њ, –±–Њ—А–Њ–≤—И–Є—Е—Б—П –Ј–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Я–Њ–ї—М—И–Є, –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б—В–∞–ї —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–Љ. –Я–Њ–±–µ–ґ–і—С–љ–љ—Г—О –Я–Њ–ї—М—И—Г —Г—Б–Љ–Є—А–Є–ї–Є: —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Ъ–Њ—Б—В—О—И–Ї–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –†–Њ—Б—Б–Є—О, –Є –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї—Г –Ј–∞–≤–Њ—С–≤—Л–≤–∞—В—М –µ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г, –∞ —В—Л—Б—П—З–Є –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–љ–∞–і—С–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤ —Б–Њ—Б–ї–∞–ї–Є.

–Т–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —Б–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —Б–≤–Њ–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Њ–±—Л—З–∞–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є.–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г —В—А–µ—В—М–µ–Љ—Г –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О, —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Њ—Б—В–Њ-–љ–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ї —В–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і—Г.

–Ф–ї—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–≤–Њ–і–∞ –≤—Л—Б–Ї–∞–ґ—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ. –Т XII-XV –≤–µ–Ї–∞—Е –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ф–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —А–µ–і—З–∞–є—И–Є–µ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є, —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л, –∞ —Б–∞–Љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ—С–Љ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤–љ–µ—Б—С–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П.

–Я—А–Є–≤–µ–і—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В –Є–Ј –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –≤ 1880 –≥–Њ–і—Г –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤—П—В—Л—Е, –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е –≤—Б–µ—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ —З—В–Є–Љ—Л—Е¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤ –Т–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є—Е–Њ–і —Б —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –≤ —Б–µ–ї–µ –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ—С –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є XVI –≤–µ–Ї–∞ –Т–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ —Е—А–∞–Љ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –Њ—В —А–µ—З–Ї–Є –Т–µ—А—О–≥–∞, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–є –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –љ–µ—С –≤ —А–µ–Ї—Г –£—Б—В—М—О. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –≤ XVIII –≤–µ–Ї–µ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Њ–±–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –Є –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Њ–є –Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Њ–є –Т–≤–µ–і–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ 1930-–µ –≥–Њ–і—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї–Є, —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–≤ –љ–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є, –∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б–Њ–ґ–≥–ї–Є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –ї–Є—И—М –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В. –≤ —Б–µ–ї–µ –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤–Њ –Т–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –•–• –≤–µ–Ї–∞.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —В–∞–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –≤ —Б–µ–ї–µ –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤–Њ –Т–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –•–• –≤–µ–Ї–∞.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —В–∞–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–µ –Є–Ј —Н—В–Є—Е —В—А—С—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Є–Љ–µ–µ—В —А–∞–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –µ—Б–ї–Є –≤–і—А—Г–≥ –љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –µ—Й—С –Ї–∞–Ї–∞—П-–љ–Є–±—Г–і—М –і—А—Г–≥–∞—П –≤–µ—А—Б–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—В—А–µ–±—Г–µ—В —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.–Я–Њ—А–∞ —В–µ–њ–µ—А—М, –і—Г–Љ–∞—О, –њ–Њ—Б–ї–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є.

–Ь–Њ–є –і–µ–і—Г—И–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 8 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1863 –≥–Њ–і–∞ (–≤—Б–µ –і–∞—В—Л, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Є —Н—В—Г, –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–є —Б—В–Є–ї—М –Э.–Т.) –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –њ–Њ–љ–Њ–Љ–∞—А—П –Т–µ—А—Е–Њ–≤–∞–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–±–Њ—А–∞. –Ъ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Њ –µ–≥–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Є —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ–і–∞—Е, —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Є –і–∞–ї—М–љ–Є–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.

–Я—А–Њ—Б—В–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –і–µ–і—Г—И–Ї–∞ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ —А–Њ—Б –Њ–і–Є–љ-–Њ–і–Є–љ—С—И–µ–љ–µ–Ї –±–µ–Ј –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –І–µ–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –і–µ–і—Г—И–Ї–Є –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–љ—П–Љ? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –µ–≥–Њ –і–µ—В–µ–є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї —А–Њ—Б, –≥–і–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї—Б—П, —Б –Ї–µ–Љ –Њ–±—Й–∞–ї—Б—П –Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М? –≠—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В–љ—Л–Љ–Є.

–Т–Њ–Ј—М–Љ—Г –љ–∞ —Б–µ–±—П —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–і—Г—И–Ї–Є –Є –µ–≥–Њ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞—В—М –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –≤ –і–µ—В–∞–ї–Є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –і–ї—П –љ–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є. –Р —В–∞–Ї–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, —Б–µ–є—З–∞—Б-—В–Њ –≤—Б–µ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞: –ї—О–±–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Є–Ј —Б–µ–Љ—М–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –љ–Є–Ј—И–µ–≥–Њ –Ј–≤–µ–љ–∞, –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–ї–Њ—Е—Г—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є –±–Њ—А—М–±—Л —Б –њ–Њ–њ–Њ–≤—Й–Є–љ–Њ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Њ–њ–Є—Г–Љ–Њ–Љ –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–∞, —Б –ї—О–і—М–Љ–Є, –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–µ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М. –І–µ–≥–Њ —Г–ґ —Е–Њ–і–Є—В—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –і–∞–ґ–µ —П, –љ–µ –≤–µ–і–∞—П –Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ–і—Г—И–Ї–Є, –≤ –≥–Њ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–є —О–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–Љ–µ–ї–Њ–Љ—Г —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї—Г –Ї—А—Г—В–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–Ї–Є –Ъ–Њ—А—З–∞–≥–Є–љ–∞ –Є–Ј —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –њ–Њ–і—Б—Л–њ–∞–≤—И–µ–Љ—Г –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–њ—Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О –Љ–∞—Е–Њ—А–Ї—Г –≤ –µ–≥–Њ —В–µ—Б—В–Њ. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М, —З—В–Њ –і–µ–і—Г—И–Ї–∞ –≤ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –њ–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Ј-–Ј–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ, –њ—А–µ—А–≤–∞–ї –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Т–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –≤ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–∞–ґ—М–µ, –≥–і–µ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ—В—Ж—Г –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –Ю—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –і–љ–µ–є, –Њ–љ –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –љ–µ –≤—Л–±—А–∞–ї –њ—Г—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М, —З—В–Њ –і–µ–і—Г—И–Ї–∞ –≤ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –њ–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Ј-–Ј–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ, –њ—А–µ—А–≤–∞–ї –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Т–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –≤ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–∞–ґ—М–µ, –≥–і–µ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ—В—Ж—Г –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –Ю—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –і–љ–µ–є, –Њ–љ –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –љ–µ –≤—Л–±—А–∞–ї –њ—Г—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П.

–Т 1883 –≥–Њ–і—Г ¬Ђ—Б–і–∞–ї –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –≤ –љ–∞—Г–Ї–∞—Е –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–≥–Њ —З–Є–љ–∞¬ї –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –њ–Њ –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ґ–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ–Њ–Љ—Г –Ю–Ї—А—Г–≥—Г –±—Л–ї ¬Ђ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ –њ–Њ –љ–∞–є–Љ—Г —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В–Њ–Љ IV —А–∞–Ј—А—П–і–∞ –љ–Є–Ј—И–µ–≥–Њ –Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –≤ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–∞–ґ—Б–Ї—Г—О —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ—Г—О —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О¬ї, –≥–і–µ –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і–Њ 1888 –≥–Њ–і–∞.

–Т 25-–ї–µ—В–љ–µ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —А–∞–±–Њ—В—Л –Њ–љ –±—Л–ї –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ –Є —Г–µ—Е–∞—В—М –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ґ–Њ—В—М–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 150 –≤—С—А—Б—В –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ї —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –Т–µ—А—Е–Њ–≤–∞–ґ—М—П, –≥–і–µ —Б—В–∞–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–љ–∞–і—Б–Љ–Њ—В—А—Й–Є–Ї–∞ –љ–Є–Ј—И–µ–≥–Њ –Њ–Ї–ї–∞–і–∞¬ї —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Л—Е –Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ—Л—Е –ї–Є–љ–Є–є —Б–≤—П–Ј–Є –Ґ–Њ—В–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—З—В–Њ–≤–Њ-—В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Л.

–°–∞–Љ–Њ–±—Л—В–љ—Л–є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –≥–Њ—А–Њ–і –Ґ–Њ—В—М–Љ–∞ (–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –≤ 1137 –≥–Њ–і—Г), –Є–Љ–µ—П –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ–µ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –°—Г—Е–Њ–љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Т–Њ–ї–Њ–≥–і–Њ–є –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –£—Б—В—О–≥–Њ–Љ, —Г–ґ–µ –≤ XVI –≤–µ–Ї–µ –њ—А–Є–Њ–±—А—С–ї –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –Є –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ—В–і—Л—Е–∞ –і–ї—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–≤—И–Є—Е –і–Њ–ї–≥–Є–є –њ—Г—В—М –Њ—В –Т–Њ–ї–Њ–≥–і—Л –і–Њ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞ –њ–Њ –°—Г—Е–Њ–љ–µ –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ф–≤–Є–љ–µ —Б –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –С–µ–ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Є –≤ —Б—В—А–∞–љ—Л –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ —Н—В–Є–Љ —А–µ–Ї–∞–Љ –Ј–∞ –≥–Њ–і –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –і–Њ 500 –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –љ–Њ –Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е, –≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е, –Є –і–∞–ґ–µ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤.

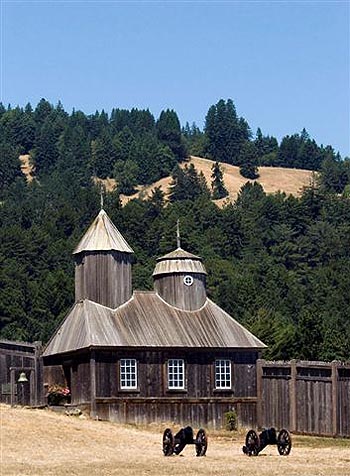

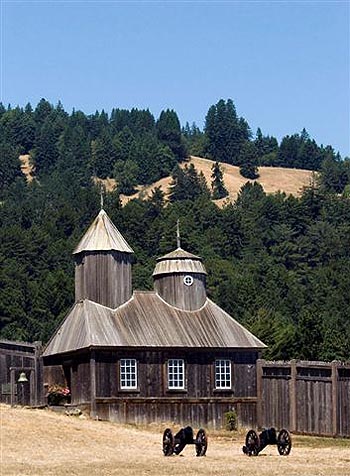

–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –љ–∞ –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–µ–њ—А–Њ—Е–Њ–і—Ж—Л –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р—В–ї–∞—Б–Њ–≤, –°–µ–Љ—С–љ –Ф–µ–ґ–љ—С–≤ –Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Љ–љ–Њ–є —А–∞–љ–µ–µ –Х—А–Њ—Д–µ–є –•–∞–±–∞—А–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –Ґ–Њ—В—М–Љ—Л –Ш–≤–∞–љ –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤, –і–Њ—Б—В–Є–≥—И–Є–є –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –Є –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –≤ –Ъ–∞–ї–Є—Д–Њ—А–љ–Є–Є, –≥–і–µ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 10 –ї–µ—В –±—Л–ї –µ—С –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–Њ–Љ. –Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –§–Њ—А—В-–†–Њ—Б—Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М, –љ—Л–љ–µ —В–∞–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–∞—А–Ї —И—В–∞—В–∞ –Ъ–∞–ї–Є—Д–Њ—А–љ–Є—П. . .

–•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –љ–µ –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–µ —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ј–Љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—А—Г–Ј—М—П–Љ –њ–Њ –њ–∞—А—В–Є–Є —Б–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 1903 –≥–Њ–і—Г —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Б —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–∞–Љ–Є –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Ґ–Њ—В—М–Љ–µ –љ–µ–і–Њ—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П 28-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞ –¶—О—А–Є—Е—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–∞ –Р.–Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–∞, –љ–Њ –≤–Ј—П–≤—И–µ–≥–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—З–Є–Љ–∞ –Р.–Ы—Г–љ–∞—З–∞—А—Б–Ї–Є–є, –≤ 1917 –≥–Њ–і—Г —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ґ–Њ—В—М–Љ–∞ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–Ј–Њ—А–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, —Б —Ж–µ—А–Ї–≤—П–Љ–Є –≤ —Б—В–Є–ї–µ —А–Њ–Ї–Њ–Ї–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–є —А–µ–Ї–Є, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —В—П–љ—Г—В—Б—П —В—С–Љ–љ—Л–µ –ї–µ—Б–∞... –ѓ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –Ґ–Њ—В—М–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –Ј–Є–Љ–љ—О—О —Б–Ї–∞–Ј–Ї—Г, –Ї–∞–Ї –і–µ–Ї–Њ—А–∞—Ж–Є—О –і–ї—П ¬Ђ–°–љ–µ–≥—Г—А–Њ—З–Ї–Є¬ї.–Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Є–≤–µ–і—Г —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–µ—Б–љ–Є, –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—З–Є—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є, –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –Ґ–Њ—В—М–Љ—Л –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –°–∞–≤–Є–љ–Њ–≤: ¬Ђ–Т–Є–ґ—Г —З—Г–і–љ–Њ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–ї—М–µ,

–Т–Є–ґ—Г –љ–Є–≤—Л –Є –њ–Њ–ї—П...

–≠—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–і–Њ–ї—М–µ,

–≠—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П!¬ї–Т–њ–Њ–ї–љ–µ —А–µ–Ј–Њ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–µ—Б–љ—П –Т–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.–Ч–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ—В—С—А—Б–Ї–Њ-–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Ј–Є–Љ–Њ–є –Є –ї–µ—В–Њ–Љ, –≤ —Б–љ–µ–≥ –Є –і–Њ–ґ–і—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П —Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б—В–Њ–ї–±—Л, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е ¬Ђ–Ї–Њ–≥—В—П–Љ–Є¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Ї–Њ—И–Ї–∞–Љ–Є¬ї, –Ј–∞–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–Є—Е, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј—М—О. –Ч–∞ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—Б–µ—А–і–Є–µ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Л –µ–≥–Њ –њ–Њ–Њ—Й—А–Є–ї–Њ, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–≤ ¬Ђ–љ–∞–і—Б–Љ–Њ—В—А—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ–Ї–ї–∞–і–∞¬ї.

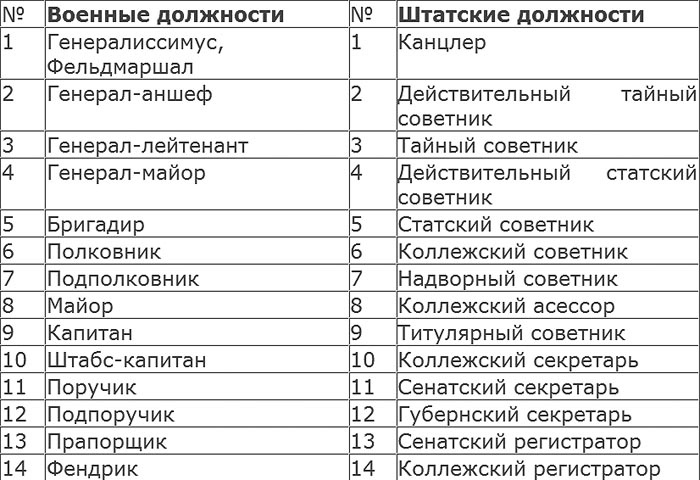

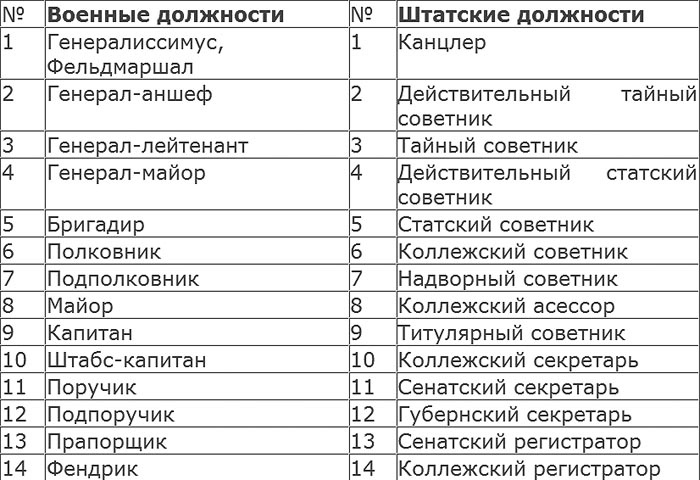

–Ч–∞ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–є –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Б—В–∞–ґ ¬Ђ–£–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –°–µ–љ–∞—В–∞ –њ–Њ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В—Г –У–µ—А–∞–ї—М–і–Є–Ї–Є –Њ—В 17 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1893 –≥. –Ј–∞ вДЦ 23 –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і—С–љ –Ј–∞ –≤—Л—Б–ї—Г–≥—Г –ї–µ—В –≤ –Ъ–Њ–ї–ї–µ–ґ—Б–Ї–Є–µ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А—Л¬ї.–Ф–ї—П —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П - –Ґ–∞–±–µ–ї—М –Њ —А–∞–љ–≥–∞—Е. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ґ–Њ—В—М–Љ–∞, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П —Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–і–∞—З–љ–Њ –Є –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ґ–Њ—В—М–Љ–∞, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П —Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–і–∞—З–љ–Њ –Є –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ.

–Т–µ—Б–љ–Њ–є 1888 –≥–Њ–і–∞ –і–µ–і—Г—И–Ї–∞ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –і–Њ—З–µ—А–Є —В–Њ—В–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞, —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—А–Њ–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Ї —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—О –Љ–µ—Й–∞–љ, –Ш–≤–∞–љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞ –Є –ґ–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –Р–≥—А–Є–њ–њ–Є–љ—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Л, –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –і–µ–≤–Є—Ж–µ –Р–љ–µ–Љ–∞–Є—Б–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–µ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–µ–є –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ґ–Њ—В–µ–Љ—Б–Ї—Г—О –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї—Г—О –Ц–µ–љ—Б–Ї—Г—О –Я—А–Њ–≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О —Б –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–≤–∞–љ–Є—П —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Є –њ—А–∞–≤–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Л—Е –±—Л–ї–Њ –µ—Й—С –і–≤–Њ–µ –і–µ—В–µ–є: —Б—В–∞—А—И–∞—П –і–Њ—З—М –Р–љ–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ –Є —Б—Л–љ –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–є–Љ–Њ–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–ґ–µ –±—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –Є –Є–Љ–µ–ї –і–≤—Г—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є. –Ц–µ–љ—Г –Ј–≤–∞–ї–Є –Р–≤–≥—Г—Б—В–∞, –∞ –і–Њ—З–µ—А–µ–є: –Э–Є–љ–∞ –Є –Ь–∞—А–Є—П.

–Т –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є –і—А—Г–ґ–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Л—Е, –Њ —З—С–Љ –±—Г–і—Г—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –≥–і–µ —Б—В–∞–ї–Є –ґ–Є—В—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–ґ—С–љ—Л, –Њ–±—Й–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–є –і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є.

–Ь–Њ–ї–Њ–і–∞—П —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Р–љ–µ–Љ–∞–Є—Б–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–∞ —Б–µ–±—П —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ. –†–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і–µ—В–µ–є –≤ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є—Е –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–і–∞—В—М. –Я–µ—А–≤–µ–љ—Ж–µ–Љ —Б—В–∞–ї–∞ –і–Њ—З—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Є–ї–Є –®—Г—А–∞ —В–∞–Ї —Б—В–∞–ї–Є –Ј–≤–∞—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і–µ–≤–Њ—З–Ї—Г, —А–Њ–і–Є–≤—И—Г—О—Б—П 10 –Љ–∞—П 1889 –≥–Њ–і–∞. –Т —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є –Є –і–Њ–±—А–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї —Б—Л–љ –Ш–≤–∞–љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є 7 –љ–Њ—П–±—А—П 1890 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ–Ї–∞ –њ–Њ–і—А–∞—Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–µ—В–Є, 3 –љ–Њ—П–±—А—П 1893 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —В—А–µ—В–Є–є —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—Л–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–µ–Ї–ї–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ, –љ–Њ —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –і–љ–µ–є –Ј–∞ –љ–Є–Љ –њ—А–Њ—З–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Њ—Б—М —В—С–њ–ї–Њ–µ –Є–Љ—П –°–∞–љ—П. –Ю–љ - —В–Њ –Є —Б—В–∞–ї –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Љ–Њ–Є–Љ –њ–∞–њ–Њ–є.

–Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–µ –Р–љ–µ–Љ–∞–Є—Б–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–µ (–Љ–Њ–µ–є –±–∞–±—Г—И–Ї–µ) —Б –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є –Є –Ј–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–Є —В—А—С—Е –Љ–∞–ї—Л—И–µ–є, –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, –±—Л–ї–Њ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П, –љ–Њ –±–µ–Ј –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є (–Љ–Њ–µ–є –њ—А–∞–±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–≥—А–Є–њ–њ–Є–љ—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Л), –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –љ–µ –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М.

–Ь–љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –Ј–љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–ї–∞ —Б–µ–Љ—М—П –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Л—Е, —З–µ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ—А–∞–і–µ–і –Ш–≤–∞–љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Є –µ–≥–Њ —Б—Л–љ –Я–∞–љ—В–µ–ї–µ–є–Љ–Њ–љ. –Я–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Г–Ј–љ–∞—В—М –Њ –ґ–Є—В—М–µ-–±—Л—В—М–µ –њ—А–∞–њ—А–∞–і–µ–і–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Є —Г–ґ–µ ¬Ђ–њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –і–∞–ї—С–Ї–Њ–є¬ї, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XVIII –≤–µ–Ї–∞, –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ I –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В—Г—И–Ї–Є, —Б–∞–Љ–Њ–є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є, –±–µ–Ј –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П.

–Т –∞–њ—А–µ–ї–µ 1894 –≥–Њ–і–∞ –і–µ–і—Г—И–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О. –Х–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Т–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—З—В–Њ–≤–Њ-—В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Л. –Ь–Њ–ї–Њ–і–∞—П —З–µ—В–∞, –Є–Љ–µ—П –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е —В—А—С—Е –Љ–∞–ї—Л—Е –і–µ—В–µ–є, –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Т–µ–ї—М—Б–Ї, –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г, –≥–і–µ –Є –Њ–±—Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Њ —Б–≤–Њ—С —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –ґ–Є—В—М—С. –Ф–Њ –Ґ–Њ—В—М–Љ—Л —В–µ–њ–µ—А—М –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П —Б—В–∞–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–µ–є, –∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–∞–ґ—М–µ –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–ї–Є–ґ–µ, –љ–Њ —П –љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–∞—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є –±—Л–ї–∞ –ї–Є –Њ–љ–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ—В —Б—В–∞—А—И–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є—Е, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є, –≤ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–∞–ґ—М–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й.

–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є.

–°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б.

19.04.201107:5719.04.2011 07:57:12

|