30 декабря 1975 г. в зале Капеллы абонементный концерт «Реквием» Моцарта. Исполнители: Симфонический оркестр Филармонии и хор Капеллы. Дирижер – з.а. Литовской ССР Ионас Алексас.

21 января 1976 г. Концерт в Большом зале Ленинградской филармонии, когда под управлением известного французского дирижёра Шарля Брюка впервые в нашей стране было исполнено одно из выдающихся сочинений современной музыки – опера итальянского композитора Даллапикколы «Узник». Исполнители: Симфонический оркестр Филармонии и академический хор Капеллы.

В газете «Вечерний Ленинград» 2 февраля 1976 напечатана рецензия доктора филологических наук профессора А.Гозенпуда на последние концерты Капеллы совместно с симфоническим оркестром Филармонии. «…В Филармонии уже прозвучали «Иван Грозный» С.Прокофьева, «Поэтория» Р.Щедрина, «По прочтении псалма» С.Танеева; величайшее творение И.Баха «Страсти по Матфею». Зрители познакомились с оперой итальянского композитора Л.Даллапиккола «Узник».

Несомненно, после «Воццека» на Западе не появилось произведение такой глубины и мощи. «Узник»- одноактная драма, вернее последний акт трагедии. Хотя композитор строит музыку на додекафонной основе, он не порывает связей с классической традицией (Верди, Пуччини) и искусством великих контрапунктистов. Сочетание четырех- и пятиголосного хоров как бы воссоздаёт манеру венецианских мастеров XVI – XVII в. Однако Л.Даллапиккола менее всего стремится к стилизации. Раздвигая рамки «камерной» оперы, он хотел придать теме страданий и мук Узника общечеловеческий обобщающий смысл, характерный для «страстей» и реквиема. Центральной идеей «Узника» является пламенный призыв к свободе, страстная ненависть к палачу народов – фашизму. Хоровая партия имеет не меньшее значение, чем оркестровая. Нельзя не отметить заслуги художественного руководителя Капеллы Владислава Чернушенко, понявшегосвоеобразие хорового письма Даллапикола. Во втором отделении концерта в Филармонии (21.01.1976) были исполнены произведения К.Дебюсси и М.Равеля. Особенно богато новыми тонкими оттенками «Утро» Равеля с дивно расцветающей темой любви, и полная дикой, необузданной силы и буйства жизни – вакханалия. Успех дирижера (Ш.Брюк) и оркестра в исполнении финала сюиты Равеля («Дафнис и Хлоя») разделила и хоровая капелла».

16 февраля 1976 г. В преддверии съезда партии в зале Капеллы прошёл цикл концертов. Первое исполнение кантаты Н.Шахматова «Волжский сказ о Ленине» и оратории Л.Пригожина «Слово о полку Игореве».

27 февраля 1976 г (пятница). В зале Капеллы «Виринея» С.Слонимского. Солисты А.Агронская, Т.Изотова, Т.Барыбина, Г.Марченкова, Ю.Бумагина, Б.Марешкин, Г.Беззубенков. Дирижер В.Чернушенко.

Во втором отделении сочинение Г.Свиридова «Патетическая оратория» для баса, смешанного хора и большого симфонического оркестра на слова В.Маяковского. Солисты Г.Селезнёв и М.Грозная. Дирижер В.Чернушенко.

1976 г. Весенние гастроли в городах Украины.

20 мая 1976 г. Донецкая областная филармония. « Девятая симфония» Бетховена. Солисты Агронская, М.Грозная, Е.Попов, Г. Беззубенков. Дирижёр Павел Кравченко.

3 июня 1976 г. Выступление Капеллы в Москве. В Большом зале Консерватории прозвучали:

«Петровские канты на Полтавскую победу».

Архангельский «Помышляешь день страшный».

Бах. «Мотет № 2».

Брукнер. «Virga ilsse?»

Равель. Три песни.

Щедрин. Четыре хора на стихи Вознесенского.

Свиридов. Три хора из музыки к драме А.Толстого «Царь Фёдор Иоаннович»: «Молитва», «Любовь святая», «Покаянный стих».

Новиков. «Весёлый пир».

Чесноков. «Дубинушка».

Русские народные песни: «В тёмном лесе», «Уж как пал туман», «На горушке, на горе» и др.

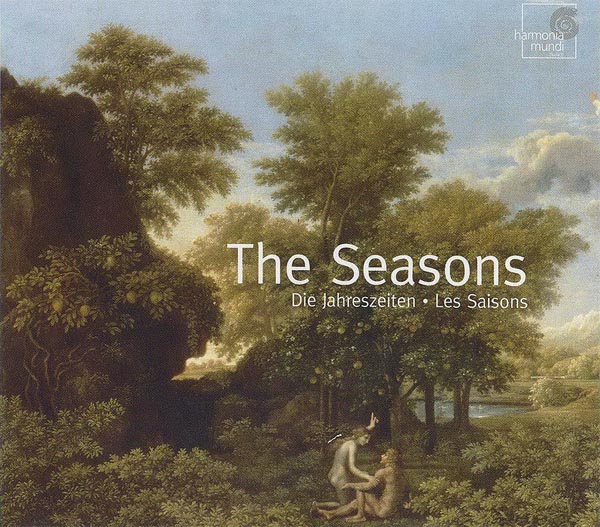

На втором концерте Капеллы в Москве была исполнена оратория Гайдна «Времена года».

Встреча со знаменитым тенором И.С.Козловским (в центре) после концерта хора Капеллы в зале московской консерватории. Александра во втором ряду правой части снимка выглядывает из-за плеча восьмого мужчины.

После выступления хора Капеллы в Москве в журнале «Советская музыка» (1976 №10, с.68-69) была опубликована рецензия музыкального обозревателя журнала В.Живова.

«Прошедший филармонический сезон обрадовал обилием хоровых концертов. Событийными стали гастроли в Москве старейшего русского профессионального хорового коллектива – Ленинградской государственной академической капеллы имени М.И.Глинки.

В каком состоянии находится сегодня капелла? Вышла ли она из творческого застоя, о котором свидетельствовали предшествующие ее московские гастроли восемь лет назад? Эти вопросы не могли не волновать всех любителей хорового пения.

Сольная программа ленинградцев в Большом зале консерватории включала сочинения русских композиторов XVI-XVIII веков, один из мотетов Баха, хоры Брукнера и Равеля, ряд произведений советских композиторов и народных песен. Редко бывает, чтобы исполнителям удавались сочинения столь разных стилей. В этом смысле концерт капеллы не составил исключения. В «Петровских кантах на Полтавскую победу» хор порадовал ярким, сочным, иногда почти громоподобным fortissimo и мягким, тишайшим pianissimo. Обратили на себя внимание четкая артикуляция, точная расстановка пауз, подчеркивающих смысловое значение текста. Прекрасное впечатление оставил коллектив в хоровом концерте А.Архангельского «Помышляю день страшный». Особо хочется отметить благородство, теплоту звучания, выразительность и естественность фразирования, отсутствие утрировки в подчеркивании кульминационных точек музыкальных построений, с чем нередко приходится сталкиваться, слушая хоровые сочинения этого стиля.

Четыре разнохарактерных хора Р. Щедрина на стихи А. Вознесенского требуют от исполнителей большой гибкости, владения различными приемами хоровой техники. Тем приятней, что коллектив не только успешно справился с техническими задачами, но проявил себя тонким, чутким интерпретатором этих небольших, но содержательных пьес.

Три хора Г.Свиридова – «Молитва», «Любовь святая» и «Покаянный стих» из музыки к драме «Царь Федор Иоаннович» А.К.Толстого, прозвучали как музыка истинно возвышенная и пробуждающая высокие чувства.

Интересно было задумано исполнение сложного полифонического Мотета № 2 Баха, написанного для двойного хора. Стремясь, видимо, к большей гибкости и подвижности хоровых партий, дирижер поручил мотет камерному составу (каждый хор состоял всего из 19 человек). Исполнители расположились на сцене не по партиям, как обычно, а квартетами. Этот принцип, практиковавшийся В.Чернушенко в работе с самодеятельным хором, перенесен им сейчас и в профессиональный коллектив. Несомненно, он много дает для объемности звучания, он стимулирует артистические возможности каждого певца. Вместе с тем при квартетной расстановке стали более заметны огрехи в вокально-интонационной технике хора, ритмической и артикуляционной четкости исполнения. Вообще, как уже говорилось выше, не все номера в программе одинаково убедительны. Так, в трех хоровых песнях М.Равеля – «Николетта», «Три птицы» и «Рондо» хотелось бы больше изящества, грации, филигранной отточенности штрихов и нюансов, не было цельности в трактовке хора А.Новикова «Веселый пир». Тем не менее сольный концерт Ленинградской капеллы оставил хорошее впечатление, показав, что на сегодняшний день коллектив обладает многими прекрасными качествами. Это прежде всего естественная, ненапряженная манера пения, мягкий, теплый, благородный звук, чистота интонации, выровненность тембров в партиях.

Названные качества были еще раз продемонстрированы ленинградцами в исполнении оратории в Большом зале консерватории 1 и 2 июля с участием Симфонического оркестра Московской филармонии. Жизнерадостный, светский характер музыки, близость ее к народным истокам отличают это произведение от многих других ораторий XVIII - начала XIX века, в которых господствует религиозная тематика. Значительное место занимают здесь хоры. В отличие от сольных речитативов, арий и каватин, как правило, они развернуты, монументальны, и в некоторых случаях напоминают целые сцены. Например, № 19 из второй части - «Гроза» или № 29 из третьей части – «Хор земледельцев и охотников».

Мягко, тепло и поэтично прозвучали первые хоровые номера. Отлично филировали на piano сопрано, благодаря чему, несмотря на высокую тесситуру, в звучании не ощущалось крикливости. Правда в № 6 хотелось бы более рельефного выявления полифонической ткани в фуге и большей напряженности развития в кульминации. В этом смысле больше удалась фуга № 9, спетая очень динамично, ка бы на одном дыхании. А вот фуга в «Грозе» (№19) получилась несколько вяловатой. Здесь требовалось больше упругой энергии, метрической чёткости.

В то же время в этом номере отмечу изумительное pianissimo в конце сцены, превосходный тембровый и динамичный ансамбль. Как показалось, чуть медленно и слишком пунктуально метрично была исполнена фуга из № 21, из-за чего возникло ощущение некоторой статичности. Зато очень яркое впечатление оставил хор в масштабной «Сцене земледельцев и охотников» (№ 29), порадовавший богатством тембровых красок, яркостью динамических смен, гибкостью вокальной техники. Задорно, напористо прозвучали № 31, а также №№ 38, 40 из последней части оратории, мощно, величественно был спет сложный развернутый двойной хор № 44, завершающий сочинение.

Важно отметить, что сольные партии пели участники капеллы Т.Барыбина (сопрано), Е.Попов (тенор) и О.Акимов (бас), с честью справившиеся с ответственной задачей. Дирижировал «Временами года» художественный руководитель капеллы В.Чернушенко, порадовавший ясным, продуманным интерпретаторским планом, хорошим ансамблем солистов хора и оркестра. Есть все основания думать, что в лице Чернушенко Ленинградская капелла обрела талантливого, перспективного руководителя».

24 июня 1976 г. Завершая сезон 1975/1976 года, Капелла приняла участие в традиционном фестивале искусств «Белые ночи», который был посвящен творчеству Д.Д.Шестаковича. Были исполнены хоровые поэмы композитора на стихи революционных поэтов, а также его обработки народных песен.

1976 г. Осенние гастроли по Сибири. Иркутская филармония

25 сентября 1976 г. Бетховен «Девятая симфония».

28 и 29 сентября 1976 г. Моцарт «Реквием». Солисты А.Агронская, М.Грозная, Ю.Антонова, Л.Павлинова, Е.Попов, Г.Беззубенков. Дирижёр Павел Ядых.

9 и 10 октября 1976 г. в концертном зале государственной филармонии г. Томска состоялось открытие XXXI сезона симфонических концертов. Томский симфонический оркестр и ленинградская капелла исполнили «Девятую симфонию» Бетховена. Солисты А.Агронская, М.Грозная, Е.Попов, Г. Беззубенков. Дирижер - Борис Бабенко. (Газета «Красное Знамя» от 7.10.1976 г.) 8 октября состоялся сольный концерт Капеллы.

В этой же газете от 12 октября была помещена статья В.Сотникова «Концертный сезон открыт»: «…Все произведения, прозвучавшие в программе сольного концерта капеллы по-своему интересны. Это были редко исполняемые канты Петровской эпохи в честь Полтавской победы, «Ковыль» Сахновского, «Мотет» Баха, хоровые концерты Бортнянского и Архангельского, «9 января» Шостаковича и др.… Хору лучше удалась тихая и средняя звучность, меньше – форте. Здесь хор иногда грешит форсировкой, что влечёт за собой погрешности в строе. Хорош динамический ансамбль между партиями. Хорошо, на наш взгляд, прозвучал хоровой концерт Архангельского, исполненный капеллой прикрытой, строгой звучностью. С эпической широтой и глубиной был спет хор Сахновского «Ковыль». А вот хоровой концерт Бортнянского, на наш взгляд, не вполне удался по форме. Отрадно было услышать одно из интереснейших и сложнейших произведений Д.Шостаковича «Девятое января». Это произведение, требующее от хора и дирижера огромных физических и эмоциональных сил и энергии, редко включается в концертные программы хоровых коллективов…. В начале второго отделения выступал камерный состав хора. Надо отметить расстановку певцов в этом составе по квартетам. Это делает звучание объемным и более красочным. В исполненном «Мотете» Баха хор продемонстрировал хорошую вокальную технику пения в быстрых темпах, владение полифоническим стилем. Интересным было знакомство с хорами Равеля. Особенно удачным было исполнение хора «Три птицы». Здесь надо отметить и выступление с сольными партиями певцов И.Селезнёвой, Е.Курбатовой, В.Тимонина и Е.Бортникова. В концерте прозвучали четыре хора ленинградского композитора Ю.Фалика под общим названием «Осенние песни». Хочется отметить из них хоры «Поднялась, шумит непогодушка» на слова Никитина, и «Ржавые ёлки» на слова Жигулина.

За тридцать лет существования Томского симфонического оркестра «Девятая симфония» Бетховена прозвучала впервые…. Финал в хоре, в оркестре и у солистов стал апофеозом всего произведения».

18 октября 1976 г в большом зале консерватории Новосибирска состоялось открытие фестиваля «Новосибирская осень», в течение которого Ленинградская капелла дала три концерта, в том числе в филармонии 17.10.1976 (воскресение) пели «Девятую симфонию» Бетховена. Солисты А.Агронская, М.Грозная, Е.Попов, Г.Беззубенков. Дирижер Арнольд Кац.

19 и 20 октября 1976 г. И.Ф.Стравинский «Симфония псалмов» для смешанного хора и оркестра. С.М.Слонимский. Ораториальная сюита из оперы «Виринея». Солисты А.Агронская, Т.Барыбина, Т.Изотова, Г.Марченкова, Ю.Бумагина, Н.Громов, Г.Беззубенков.

Продолжение следует