Для этого требовалась высота, с которой были бы хорошо видны вся панорама боя, позиции противника и своих войск. Еще с палубы корабля опытным глазом артиллериста Терновский определил для установления поста высокую сопку, за которую вели бой морские пехотинцы. Поэтому, высадив отряд на берег, он немедленно повел его на соединение с морской пехотой. Городские кварталы уже находились в тылу у советских бойцов, и военные моряки смело шли по улицам города. Но у тактики уличных боев свои законы. И командир отряда, прошедший большую школу войны, не удивился, когда моряки в одном из кварталов попали под обстрел противника. Стреляли из каменного здания. Задерживаться возле него не было смысла, поэтому, приказав открыть ответный огонь, Терновский вывел отряд короткими перебежками из опасной зоны, затем повернул резко вправо, в район загородных сопок.

У подножия одной из них, той, что издали облюбовал командир, шла схватка с японцами. Морские пехотинцы пытались овладеть высотой штурмом. Но сопка была сильно укреплена, да и силами неприятель располагал большими. Матросский отряд с ходу включился в бой. Воодушевленные подоспевшей помощью, пехотинцы бросились в новую атаку.

Моряки шли впереди наступающих.

Однако жестокий огонь неприятеля заставил матросский десант залечь.

Лежать под огнем — не дело. Требуется какой-то маневр. Не везде же неприятель одинаково силен, должны быть в его позиции и слабые места. Терновский принял решение обойти высоту справа и атаковать ее с более выгодного направления — с тыла. Готовясь к обороне, противник предусмотрел и это. Матросский десант натолкнулся на два тщательно замаскированных дзота. Других путей не оставалось — дзоты надо подорвать. Командир окинул взглядом моряков. Нужен самый ловкий, верткий. Его выбор пал на Владимира Моисеенко.

Моисеенко приближался к вражеским дзотам. Это он чувствовал и по нарастающему гулу боя, и все усиливающимся колебаниям почвы. И тут-то он увидел внизу, у торного ручья, склад с боеприпасами. Построен он был хитроумно. Деревянное строение обваловано в низине и замаскировано под цвет окружающей местности.

Это открытие вначале озадачило моряка. Он находился совсем близко от трех целей. Приказ командира требовал взорвать дзоты, но командиру ничего не было известно о запрятанном в распадке складе, из которого неприятель непрерывно получал боеприпасы. Взорвать его — значит лишить противника главного, без чего невозможно вести длительный бой.

Так он лежал на гребне высоты, не сводя глаз с тайного хранилища, обдумывая свои дальнейшие действия. Ему казалось, что он еще не пришел к определенному решению, но руки уже сами начали готовить связку гранат. Длилось это какую-нибудь минуту, но минута была ответственнейшая.

Описав в воздухе траекторию, связка гранат упала точно на цель. Раздался сильный взрыв, от которого как бы пошатнулась вся высота. В низине все было еще закрыто облачком дыма и пыли, но моряк отчетливо слышал топот многих ног и крики солдат и офицеров противника. Взрыв склада вызвал панику среди противника. Решив, что они окружены, многие солдаты покидали свои укрытия и бежали сломя голову прочь. Воспользовавшись возникшей суматохой, он метнул в каждый дзот по гранате, тяжелые, противотанковые. Точность оказалась прямо-таки снайперской. Эти два взрыва командир воспринял как сигнал к новой атаке. Теперь неприятель не оказал организованного сопротивления, и моряки, овладев позициями, выбили его с высоты. Так Владимир Моисеенко, самый молодой боец матросского отряда, сразу же показал себя в боевой обстановке сообразительным и бесстрашным воином.

Получив значительные подкрепления и перейдя к контратакам, противник начал теснить пехотинцев к морскому побережью. С каждой минутой нарастал нажим и на матросский десант. По сигналам с высоты корабельные комендоры открыли меткий огонь, снаряды накрыли позиции врага. Видя, какую важную роль играют корректировщики, неприятель решил как можно скорее вернуть потерянную сопку и сбросить с нее моряков.

— Моисеенко! — крикнул командир.— Берите побольше гранат и идите вперед!

Матрос правильно понял приказ командира. Ослабить нажим противника можно было только в том случае, если вновь наделать побольше шума в его тылу. И вторая вылазка в тыл оказалась успешной. Владимир Моисеенко, отыскав одну из наиболее важных огневых точек, доставлявшую большие неприятности отряду, забросал ее гранатами и уничтожил вместе с расчетом.

Возвратившсь к своим, он узнал печальную весть: командир отряда выбыл из строя. Моисеенко принял командование на себя. Весь остаток дня напряженный бой не затихал. Несколько раз молодой командир поднимал оставшихся в строю моряков в контратаки. Долина, лежащая между сопками, переходила из рук в руки, но к сумеркам вершина высоты осталась за нашими моряками.

С заходом солнца наступило затишье. Всю ночь моряки работали, укрепляя занятый рубеж. Моисеенко распорядился расставить станковые пулеметы так, чтобы огонь их был наиболее эффективным. По его указанию матросы продолжали углублять окопы. Делалось все необходимое, чтобы удержать высоту до подхода основных сил морской пехоты.

Утром противник силами более роты, при поддержке крупнокалиберных пулеметов, атаковал позицию моряков. Правильно расставленные пулеметы и дружный автоматный огонь остановил неприятеля. Но ненадолго. Поредевшие передовые цепи пополнялись подползавшими с тыла солдатами, и атаки возобновлялись. Сколько их было, никто из моряков точно не запомнил. Да и как запомнить, если весь день враги штурмовали высоту, несмотря на то что склон сопки был усеян трупами их солдат.

Наступил новый день, и снова разгорелся бой. Неприятель стремился во что бы то ни стало отвоевать высоту. Но моряки стояли, как поклялись, насмерть. Кончились патроны, кончались гранаты. Пришла минута, о которой комсомолец Моисеенко написал на листке бумаги. Противник ворвался на гребень высоты. Шальной пулей разбило приклад винтовки. Последнюю гранату Моисеенко метнул под ноги врагов.

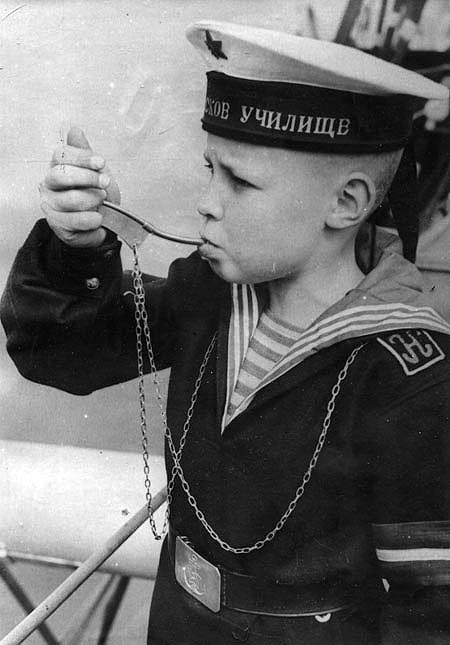

Все участники десанта удостоились наград, а юнга-электрик Владимир Моисеенко (на снимке он сидит) звания Героя Советского Союза. - Алексей Офицеров, Иван Дудоров. Мой дедушка – юнга с Соловецких островов. Воспоминания. Размышления. Книгу можно скачать на сайте Три части: .

...То было семнадцатого августа 1945 года. А на следующий день написал представление такого содержания:

«...Моисеенко, выйдя с группой корабельного десанта, с момента боевого соприкосновения с противником выполнял специальные задания по подрыву дзотов и блиндажей противника на пути продвижения наступающей группы. За время боев тов. Моисеенко под перекрестным огнем пулеметов и отдельных огневых точек противника лично взорвал противотанковыми гранатами шесть дзотов и два блиндажа, уничтожил около 80 солдат и офицеров, вывел из строя три пулеметные точки и одну минометную батарею...

За личное геройство, проявленное в бою, матрос Моисеенко Владимир Григорьевич достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Командир десантной группы корабля капитан III ранга Терновский».

Этого высокого звания комсомолец Владимир Моисеенко был удостоен, когда ему исполнилось девятнадцать лет. Он стал самым юным Героем на флоте.

Герой Советского Союза Терновский Георгий Владимирович (23.04.1915. - 12.07.1970.)

— короткий узкий прямой кинжал — традиционное оружие флотских офицеров. На бронзовой оправе искусно выгравирован парусный клипер, стремительно несущийся под всеми парусами. Осенью 1938 года в нашей стране проводился конкурс по оформлению вводимых тогда морских кортиков, и первое место занял эскиз Георгия Терновского. Теперь у каждого флотского офицера есть память о флагманском артиллеристе.

Морозов Сергей Васильевич

Использование в образовательном процессе передовых технологий, предполагающее целеустремленное движение в будущее, не мешает Современной гуманитарной академии помнить о духовных и нравственных традициях прошлого, воспитывать молодежь в их русле. Доказательством тому послужил прошедший 22 мая в здании Московского пилотного центра СГА телемост "Связь времен - связь поколений", посвященный 62-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 65-летию создания Соловецкой школы юнг.

Участник телемоста из г. Костромы - выпускник Соловецкой школы юнг, участник ВОВ, председатель Костромского регионального отделения Общероссийского общественного движения поддержки флота Сергей Васильевич Морозов

Вчера в Архангельске встречали ветеранов Северного флота - воспитанников Соловецкой школы юнг. В областной центр из разных уголков России и других государств они прибыли, чтобы в этот же день отправиться на Соловецкие острова и принять участие в мероприятиях, посвященных 65-летию со дня образования Соловецкой школы юнг ВМФ...

Из Костромы прибыл юнга Сергей Васильевич Морозов, председатель регионального отделения Центрального совета ветеранов Военно-морского флота:

- На Соловках прошли мое детство и юность, затем я воевал на торпедных катерах. После окончания школы юнг отличники могли выбрать место службы, я пошел на самый действующий - Северный флот. Служил здесь до 1950 года.

Мошкин Юрий Владимирович и Омельченко Борис Захарович

ОДНАЖДЫ в который раз встретились с моим хорошим другом – бывшим юнгой Тихоокеанского флота Борисом Захаровичем Омельченко. Разговорились.

- Кто самый скромный из всего нашего морского братства, знаешь? – спросил он. – Кто не кичится заслугами и наградами? Кто остаётся в тени на званых обедах и ужинах, юбилейных вечерах, торжественных построениях и маршах?..

- Не иначе, Юрий Владимирович Мошкин, - не долго раздумывая, ответил я.- Равного по скромности не сыскать.

И тут же подумал: «А ведь именно так. Никогда ничего для себя, только – людям! Не требует, не выпячивается, даже не просит, хотя и прав на это имеет не меньше других – тех, кто прошёл Великую Отечественную войну». Да, Юрий Владимирович предпочитает стоять в сторонке, пока не позовут. А таких порой и позвать-то, к сожалению, забывают.

В кругу деятелей культуры, среди славной плеяды художников-маринистов нашего родного Богородского края и, пожалуй, всего Подмосковья имя заслуженного художника России Юрия Владимировича Мошкина известно всем. Ведь он – и вправду заслуженный! Это неоспоримо.

Творческая биография Мошкина изложена в многочисленных газетных статьях и буклетах, а вот жизненная… Кроме его самого знает ли её кто-то? Вряд ли. Среди боевых наград Юрия Владимировича есть такие медали, что повыше некоторых орденов. Это – медали адмирала Ушакова. Их нечасто увидишь и на мундире адмиралов. Кто расскажет, за что они вручены? Уже, наверное, никто, а особенно – их владелец! Не охоч он вспоминать о своём геройстве. О том, как на фронт отправлялся мальчишкой, Юрий Владимирович говорит тоже как о самом обыденном:

- Мне было 15 лет. Я, как любой ногинский пацан, рвался на войну. Да куда там – никто и слушать не хотел. Мой отец уже воевал. Мать старалась меня удержать от фронта. Но я добился того, что в 1943 году от Ногинского горкома комсомола получил путёвку в Соловецкую школу юнг.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru