–Ю —Б–њ–Є—А—В–µ –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:

вАФ –£–≥–Њ—Й–∞–є, –љ–Њ –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г, —З—Г–Ї—З–Є –Љ–µ—А—Л –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В –Є –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Є—В—М –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–њ–∞–і—Г—В, –Ј–љ–∞–є, —З—В–Њ –Є–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–∞–ї–Њ. –Т—Л–њ–Є–≤ —З—В–Њ –µ—Б—В—М, –Њ–љ–Є –њ—М—О—В —Б–≤–Њ—О –Љ–Њ—З—Г, —Б—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —Б–њ–Є—А—В. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В –Ј–∞—З–µ–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞ –Ї–Њ –Љ–љ–µ —Б —З–∞—И–Ї–Њ–є –ґ–µ–љ–∞ –Ш—В—В—Г—А–≥–µ–љ–∞.

–Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є

вАФ –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї —Б—О–і–∞ –Є –Љ–∞–ї–Њ-–Љ–∞–ї–Њ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П, —Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ —З—Г–Ї—З–Є –љ–∞–≤–µ–і—Л–≤–∞—В—М—Б—П —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є. –†—Г–ґ—М–µ –њ–Њ—З–Є–љ–Є—В—М, –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—О –Ј–∞–њ–∞—П—В—М, –њ—А–Є–Љ—Г—Б—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М (–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є), –Є—Е –љ–∞–ї–∞–і–Є—В—М, –і–∞ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Њ–±–Њ–≥—А–µ—В—М—Б—П, —З–∞—О –≤—Л–њ–Є—В—М, –∞ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ —П —Б–µ–±—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї.

–Ш –њ—А–Є–≤–µ–Ј—П —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Є–Ј –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г —Б–Є–љ–Є—Е —З–µ—А–љ–Є–ї, —Б—В–Њ—П–≤—И—Г—О –±–µ–Ј —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ–Ї–љ–µ, –њ–Є—Б–∞—В—М –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г.

–•–Њ–і—П—В —З—Г–Ї—З–Є –Є —Е–Њ–і—П—В. –Т–Є–ґ—Г, —З—В–Њ-—В–Њ –Ї–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–•–Њ—А–Њ—И–Є–є —В—Л, –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ц–Є—В—М –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—И—М, –∞ –≤–Њ—В –ґ–∞–і–љ—Л–є.

- –І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ? вАФ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О.

вАФ –Ф–∞ –≤–Њ—В, —Б—В–Њ–Є—В —Г —В–µ–±—П –≤–Є–љ–Њ, –∞ —В—Л –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ —Г–≥–Њ—Б—В–Є–ї.

вАФ –Т–Њ—В, –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞—В—М... –Ы–∞–і–љ–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А—О, —Б–Њ–±–Є—А–∞–є —Б–≤–Њ–Є—Е —З—Г–Ї—З–µ–є –Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В–µ –Ї–Њ –Љ–љ–µ, —Г–≥–Њ—Й–∞—В—М –±—Г–і—Г.

–°–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М —З—Г–Ї—З–Є, —А–∞–Ј–ї–Є–ї —П –Є–Љ –њ–Њ —З–∞—И–Ї–∞–Љ. –°–Љ–Њ—В—А—О вАФ –≤—Л–њ–Є–ї–Є!

–Я–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М.

–Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ –≤—Б–µ–є —В—Г–љ–і—А–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –і–Њ–ї–≥–Њ –±—Л–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–ї, –±—Л–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е —Г –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤–∞, –і–∞ —В–∞–Ї –љ–∞–њ–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ—Е —З–µ–Љ-—В–Њ —З–µ—А–љ—Л–Љ —А–≤–∞–ї–Њ...

- –Ф–µ—В–Є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є, –і–∞ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –µ—Й–µ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —Г –љ–Є—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ.

–Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —Г –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤–∞ –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –µ—Е–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б—В–Њ–є–±–Є—Й–µ –љ–∞–є—В–Є, —П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —В—Г–љ–і—А—Г. –Э–Њ –њ—А–Њ–њ–ї—Г—В–∞–≤ –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л—Е —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ —Б–Њ–њ–Њ–Ї –Є –љ–µ –љ–∞–є–і—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —П—А–∞–љ–≥, —З—В–Њ–±—Л –і–∞—В—М —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ –Њ—В–і—Л—Е –Є –њ–Њ–Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М –Є—Е, —П, –Ј–∞–µ—Е–∞–≤ –Ј–∞ —Б–Њ–њ–Ї—Г –Њ—В –≤–µ—В—А–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–Њ—З–ї–µ–≥.

–Ъ—Г–Ї—Г–Ї–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–µ –љ–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–ї—Л–Љ–µ¬ї, –°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–љ–µ –≤–Ј—П—В—М –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї.

–Ъ–Њ–µ-–Ї–∞–Ї, –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –Њ–≤—З–Є–љ–љ—Г—О —И—Г–±—Г, —П –њ—А–Є–ї–µ–≥ –љ–∞ —Б–љ–µ–≥ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б–Њ–±–∞–Ї.

–Я—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П —П –≤–µ—Б—М —Б–Ї—А—О—З–µ–љ–љ—Л–є, –Ј—Г–± –љ–∞ –Ј—Г–± –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В, –њ–∞–ї—М—Ж—Л —А—Г–Ї –љ–µ –≥–љ—Г—В—Б—П.

–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —П —Б–њ–∞–ї вАФ –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –І–∞—Б–Њ–≤ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –С–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Ј–∞—Б–љ–µ—И—М. –Э—Г–ґ–љ–Њ –µ—Е–∞—В—М –Є –Є—Б–Ї–∞—В—М —Б—В–Њ–є–±–Є—Й–µ.

–Я–Њ–±–µ–≥–∞–≤ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–∞—А—В –Є —Б–Њ–±–∞–Ї, —Б–Њ–≥—А–µ–ї—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–њ—А—П–≥ —Б–Њ–±–∞–Ї –Є –њ–Њ–µ—Е–∞–ї.

–І–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М –Љ–Є–љ—Г—В –Њ—В –Љ–µ–љ—П —Г–ґ–µ —И–µ–ї –њ–∞—А, —Б—В–∞–ї–Њ –ґ–∞—А–Ї–Њ. –Х–Ј–і–∞ –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞—Е –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, —В—А–µ–±—Г—О—Й–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Г—Б–Є–ї–Є–є.

–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —З—Г–Ї–Њ—В—Б–Ї–∞—П —П—А–∞–љ–≥–∞, –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —В–µ–њ–ї–µ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–µ–Љ.

–Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –ґ–µ —Б—В–Њ–є–±–Є—Й–µ —Г–і–∞—З–љ–Њ –≤—Л–Љ–µ–љ—П–ї –і–≤–µ —В—Г—И–Є –Њ–ї–µ–љ–µ–є. –Т—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Љ–µ–љ—П —З—Г–Ї—З–∞ –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В, —В–Њ–ї—Б—В—Л–є, —Г–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞. –Ю–љ, –љ–µ —Б–њ–µ—И–∞, –≤—А–∞–Ј–≤–∞–ї–Ї—Г –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј —П—А–∞–љ–≥–Є –Є —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ—Л—А—П—О—Й–Є–Љ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞–Љ.

–Ґ–µ —Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М, –∞ –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В —Б—В–∞–ї –Ј–∞–њ—А—П–≥–∞—В—М –≤ –љ–∞—А—В—Л –њ–∞—А—Г –Њ–ї–µ–љ–µ–є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —П—А–∞–љ–≥–Є. –£—Б–∞–і–Є–≤ –Љ–µ–љ—П, –Њ–љ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ —В—Г–љ–і—А—Г. –Ю–ї–µ–љ–Є, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞–Ј–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –љ–Њ–≥–Є, –ї–µ–≥–Ї–Њ –љ–µ—Б–ї–Є –љ–∞—А—В—Л.

–°–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–µ —Б—В–∞–і–Њ –Њ–ї–µ–љ–µ–є, —В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є —Г—Б–µ—П–≤—И–µ–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ —Б–Њ–њ–Ї–Є –Є –і–Њ–ї–Є–љ—Г. –°—В–∞–і–Њ –і–≤–Є–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Б, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –њ–∞—Б—В—Г—Е–∞–Љ–Є, —Г–њ–ї–Њ—В–љ—П—П—Б—М –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –≤ —В–µ–Ї—Г—Й—Г—О –ґ–Є–≤—Г—О —А–µ–Ї—Г.

–†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В –Љ–∞—Е–љ—Г–ї –Љ–љ–µ —А—Г–Ї–Њ–є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї ¬Ђ—В–∞–≥–∞–Љ¬ї –Є –Љ—Л –љ–∞ –Њ–ї–µ–љ—П—Е –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї —П—А–∞–љ–≥–µ.

–Ъ –љ–Є–Љ —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–∞–і–Њ. –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –љ–∞—А—В—Л, –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤ —П—А–∞–љ–≥—Г –Є –≤—Л–љ–µ—Б –Љ–Њ—В–Њ–Ї –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–љ—П, –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞—П –µ–≥–Њ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –Ї–∞–Ї –і–µ–ї–∞—О—В –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л, –њ—А–Є–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –±—А–Њ—Б–Є—В—М –≤—Л–±—А–Њ—Б–Ї—Г.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–ї–µ–љ–Є, –Ј–∞–і—А–∞–≤ —А–Њ–≥–∞—Б—В—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –љ–∞ –ї–µ–≥–Ї–Њ–є —А—Л—Б–Є, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Љ–Є–Љ–Њ —П—А–∞–љ–≥–Є, –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—П—Б—М —А–Њ–≥–∞–Љ–Є, –Њ—В —З–µ–≥–Њ –≤ –љ–µ—А—Г—И–Є–Љ–Њ–є —В–Є—И–Є–љ–µ —В—Г–љ–і—А—Л —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–є, –≤—Б–µ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є–є —Б –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л –Њ–ї–µ–љ–µ–є, —Б—В—Г–Ї, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –Ї–∞—Б—В–∞–љ—М–µ—В–љ—Л–є, –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞–њ—А—Г–ґ–Є–љ–Є–ї—Б—П –Є —Б –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї —Б–≤–Њ–є –∞—А–Ї–∞–љ (–њ–Њ-—З—Г–Ї–Њ—В—Б–Ї–Є —З–∞–∞—В) –≤ —Б–∞–Љ—Г—О –≥—Г—Й—Г —Б—В–∞–і–∞.

–Я—А–Њ—Б–≤–Є—Б—В–µ–≤, —З–∞–∞—В –њ–µ—В–ї–µ–є, –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–є –њ—Г—Б—В–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–є –Њ–ї–µ–љ—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞, –ї–µ–≥ –љ–∞ —А–Њ–≥–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ–ї–µ–љ–µ–є. –Ю–ї–µ–љ—М, –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–µ–≥–µ, –≤–Ј–і—Л–±–Є–ї—Б—П, –љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –±–µ–≥ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥.

–†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В, —Г–њ–µ—А—И–Є—Б—М –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤ —Б–љ–µ–≥, –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї —А–µ–Љ–µ–љ—М, –Њ–±–Љ–Њ—В–∞–≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –Њ–ї–µ–љ–Є, —Б–њ–Њ—В—Л–Ї–∞—П—Б—М –Њ –љ–∞–±–Є—В—Л–є –Ї–∞–Ї —Б—В—А—Г–љ–∞ —З–∞–∞—В, –њ–∞–і–∞–ї–Є, –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ, –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М —Г–є—В–Є –Њ—В –њ–Њ–є–Љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В–∞.

–Ш –≤–Њ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–∞—А–Ї–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–ї–µ–љ—М –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ, –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В —Б—В–∞–ї –њ–Њ–і–±–Є—А–∞—В—М —З–∞–∞—В –Ї —Б–µ–±–µ. , –њ—А–Є–≥–љ—Г–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –і–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ, —Г–њ–Є—А–∞–ї—Б—П. –Э–Њ —В—П–љ—Г—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є, –Љ–µ–ї–Ї–Њ –њ–µ—А–µ—И–∞–≥–Є–≤–∞—П, –Њ–љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –љ–∞–Љ –≤—Б–µ –±–ї–Є–ґ–µ –Є –±–ї–Є–ґ–µ.

–Я—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П, –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Р –≤–і—А—Г–≥ –Њ–ї–µ–љ—М –Ї–Є–љ–µ—В—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і –Є —А–∞—Б–Ї–Є–і–∞–µ—В –љ–∞—Б —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ–Є —А–Њ–≥–∞–Љ–Є?

–Я–Њ–і—В—П–љ—Г–≤ –Њ–ї–µ–љ—П –љ–∞ —В—А–Є —И–∞–≥–∞, –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–ї–µ–≤–∞ –Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞, —В–Ї–љ—Г–ї –µ–≥–Њ –≤–±–Њ–Ї —Г –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–є –ї–Њ–њ–∞—В–Ї–Є.

–ѓ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤ —А—Г–Ї–µ –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є –Є —Г–Ј–Ї–Є–є –љ–Њ–ґ.

–Т–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–≤, –Њ–ї–µ–љ—М, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –і—Л—И–∞, —Б –љ–∞–ї–Є—В—Л–Љ–Є –Ї—А–Њ–≤—М—О –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ —А–∞–Ј–і–≤–Є–љ—Г—В—Л—Е –љ–Њ–≥–∞—Е, –Ї–∞–Ї —Г–њ–Є—А–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ —В—П–љ—Г–ї —З–∞–∞—В. –Ш–Ј –µ–≥–Њ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ–Ї–∞ —Б—В—А—Г–µ–є —Е–ї—Л–љ—Г–ї–∞ –∞–ї–∞—П –Ї—А–Њ–≤—М, –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О, –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є–≤—И–∞—П —З—Г–Ї—З–∞–љ–Ї–∞, –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —В–∞–Ј.

–Ю–ї–µ–љ—М —Б—В–Њ—П–ї –Ї–∞–Ї –Ј–∞–≤–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є, –љ–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Љ–µ–љ—П—П –њ–Њ–Ј—Л.

–Э–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П —В–∞–Ј —Б–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –≤—В–Њ—А—Л–Љ, –Ь–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Є —Г –Њ–ї–µ–љ—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Ї—А–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ –Њ—Б–ї–∞–±–µ–≤–∞—В—М, –Њ–±–µ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–µ –љ–Њ–≥–Є –Њ–ї–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ, –њ–Њ–і–Њ–≥–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є –Њ–љ –≤—Б—В–∞–ї –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є, —Г—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ–Є –≥—Г–±–∞–Љ–Є –≤ —Б–љ–µ–≥...

–Х—Й–µ –Љ–Є–≥ –Є –Њ–ї–µ–љ—М —А—Г—Е–љ—Г–ї –љ–∞ –±–Њ–Ї, вАФ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ...

–Ґ—Г—В –ґ–µ —В—А–Є —З—Г–Ї—З–∞–љ–Ї–Є —Б –љ–Њ–ґ–∞–Љ–Є –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б—Г–і–Њ–є –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є —В—Г—И—Г. –Ф–µ–ї–∞—В—М –≤—Б–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–Њ–Ј —Б—В–Њ—П–ї –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї.

–†–∞–Ј–і–µ–ї–Ї–∞ —И–ї–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ. –Ы–Њ–≤–Ї–Њ —Б–љ—П–≤ —И–Ї—Г—А—Г, —З—Г–Ї—З–∞–љ–Ї–Є –≤—Б–Ї—А—Л–ї–Є –ґ–Є–≤–Њ—В –Є, –≤—Л–±–Є—А–∞—П –Ї–Є—И–Ї–Є, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Е –Њ—З–Є—Й–∞–ї–Є, –≤—Л–ґ–Є–Љ–∞—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є, –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞—П, —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –≤ —В–∞–Ј—Л —Б –Ї—А–Њ–≤—М—О. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —Б–µ—А–і—Ж–µ, –ї–µ–≥–Ї–Є–µ, —П–Ј—Л–Ї, –њ–µ—З–µ–љ—М, –њ–Њ—З–Ї–Є.

–Я–Є—Й–µ–≤–Њ–і—Л –Є –ґ–µ–ї—Г–і–Њ–Ї, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ—Е–Њ–Љ, —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—З–Є—Й–µ–љ—Л, –∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–µ —Б–Њ–±–Њ–є –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≤–∞—В—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г, —Б–Њ–±—А–∞–љ–Њ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О —З–∞—И—Г.

–У–Њ–ї–Њ–≤–∞ —Б —А–Њ–≥–∞–Љ–Є –Є –љ–Њ–≥–Є –і–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ —Б –Ї–Њ–њ—Л—В–∞–Љ–Є –Њ—В —В—Г–ї–Њ–≤–Є—Й–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ—Л –Є —Г–љ–µ—Б–µ–љ—Л вАФ –Њ–љ–Є –њ–Њ —З—Г–Ї–Њ—В—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї –њ–Њ–є–Љ–∞–љ –Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Њ–ї–µ–љ—М.

–Ч–∞—В–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є–µ. –Ф–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Љ—Л —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–Є—Б—М: —З—Г–Ї—З–Є вАФ —Е–ї–µ–±–Њ–Љ, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞–Љ–Є –Є —З–∞–µ–Љ —Б —Б–∞—Е–∞—А–Њ–Љ, —П вАФ —Б—Л—А–Њ–є –Є –≤–∞—А–µ–љ–Њ–є –Њ–ї–µ–љ–Є–љ–Њ–є, –±–µ–Ј —Б–Њ–ї–Є, –≥–Њ—А—З–Є—Ж—Л –Є –њ–µ—А—Ж–∞. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–∞—А–љ–Є—А–∞ –Ї —Б—В–Њ–ї—Г –±—Л–ї –њ–Њ–і–∞–љ –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј –ґ–µ–ї—Г–і–Ї–∞ –Њ–ї–µ–љ—П –Љ–Њ—Е.

–Я–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Л –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤–∞. –°—Л—А–Њ–µ –Љ—П—Б–Њ —П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≥–ї–Њ—В–∞–ї, –∞ –≤–∞—А–µ–љ–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ–µ.

–°—Л—А–Њ–µ –Љ—П—Б–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—А–µ–Ј–∞–љ–Њ –љ–Њ–ґ–Њ–Љ. –Ю–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ –Ї–∞–Ї —А–Њ–Ј–Њ–≤–∞—П —Б –±–µ–ї—Л–Љ –≤–∞—В–∞. , –≥–Њ—В–Њ–≤—П –µ–≥–Њ, —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–ї –Љ–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ—Л–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ–ї–Њ—В–Ї–Њ–Љ.

–Т–∞—А–µ–љ–Њ–є –Њ–ї–µ–љ–Є–љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–≥–і–µ –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–Є.

–†—Г–ї—М—В–µ–≤–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–µ—Е–∞—В—М –Ї –Њ—Б—В—А–Њ–≤—Г –®–µ–ї–∞—Г—А–Њ–≤–∞ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ –њ—Г—В–µ–Љ, –Љ–Є–љ—Г—П –Љ—Л—Б –С–Є–ї–ї–Є–љ–≥—Б–∞, —В—Г–љ–і—А–Њ–є, –љ–µ –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Љ–Њ—А—П. –Я—Г—В—М —Н—В–Њ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ—З–µ.

–Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М, –љ–µ –і–µ–ї–∞—П –љ–Њ—З–µ–≤–Ї–Є –љ–∞ —Б–љ–µ–≥—Г, —П –±—Л–ї –і–Њ–Љ–∞ —Б –Њ–ї–µ–љ—М–Є–Љ–Є —В—Г—И–∞–Љ–Є.

–Я–Њ–Љ—Л–≤—И–Є—Б—М –Є –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г–≤ –і–≤–∞ –і–љ—П, —П —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ —В—Г–љ–і—А—Г, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ —Г—Е–Њ–і—П –≤ —Б–Њ–њ–Ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –Њ—В –Љ–µ—Б—В–∞ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–Ї–Є ¬Ђ–Ъ–Њ–ї—Л–Љ—Л¬ї.

–Ь–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —П —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї. –Ш–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–∞—П 1932 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –ї—М–і—Г —Г–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –ї—Г–ґ–Є —В–∞—П–≤—И–µ–≥–Њ –ї—М–і–∞. –°—Л—А–∞—П –Њ–ї–µ–љ–Є–љ–∞, –њ—А–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ—А, –∞ —П, –ґ–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ-—З—Г–Ї–Њ—В—Б–Ї–Є, –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П, –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞—Е –Њ–Ї—А–µ–њ –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї.

–Э–Њ –Њ–њ—П—В—М –љ–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ.

–Э–∞ –≤—Б—В—А–µ—З—Г –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –і–≤–∞ —З—Г–Ї—З–Є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ –і–∞–≤–∞—В—М —З—Г–Ї—З–∞–Љ —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—А—В–∞, –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –њ–Њ–і–і–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–ї—М–±–∞–Љ –Ґ–∞–є–Њ—Г—А–≥–µ–љ–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ј–∞—Б–љ—Г–≤, –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П.

–•–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Є —З—Г–Ї—З–Є, –±–µ–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П.

–Р –њ–Њ—В–Њ–Љ, –≤–і—А—Г–≥ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –ґ–∞–ї–Њ–± –Є –≤–Є–і–Є–Љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є –≤ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –љ–Њ—З–µ–є –Ј–∞—Б—В—А–µ–ї–Є–ї—Б—П –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В –§. –Ю–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ вАФ —В–∞–Љ –ґ–µ, –≥–і–µ –ї–µ–ґ–Є—В –У—А–µ—З—Г—Е–Є–љ, –≠—В—В—Г—А–≥–µ–љ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б –њ/—Е ¬Ђ–°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М¬ї, —Г–Љ–µ—А—И–Є–є –µ—Й–µ –љ–∞ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–Ї–µ –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г.

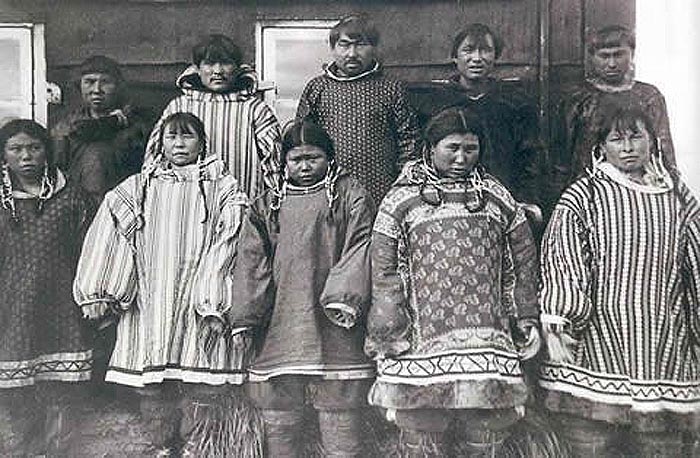

–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є –љ–∞—А–Њ–і —З—Г–Ї—З–Є. –Э–µ –Є–Љ–µ—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ–љ–Є –і–µ–ї–∞—О—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є. –°–Њ–±–∞—З—М–Є –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ–ї–µ–љ—М–Є –љ–∞—А—В—Л вАФ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–µ –Є–Ј—П—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Д–Њ—А–Љ, –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –і–Њ –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є—Е –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л.

–Р —П—А–∞–љ–≥–∞? –≠—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ъ–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ –µ–µ –Ї–∞—А–Ї–∞—Б –Є–Ј –ґ–µ—А–і–µ–є –Є —В–Њ–љ—З–∞–є—И–Є—Е –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і–Є–љ, –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–µ—Б –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –µ–≥–Њ —И–Ї—Г—А –Є –љ–∞–њ–Њ—А—Л —Г—А–∞–≥–∞–љ–љ—Л—Е –≤–µ—В—А–Њ–≤.

–Р–є—П–Ї, –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є —В–Њ–њ–Њ—А –Є–ї–Є –љ–Њ–ґ вАФ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ–љ–Є —В–Њ–ґ–µ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т–Ј—П—В—М —В–Њ—В –ґ–µ —З–∞–∞—В. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М —А–µ–Љ–µ–љ—М —И–Є—А–Є–љ–Њ–є –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –і—О–є–Љ–∞, –і–ї–Є–љ–Њ–є —Б—В–Њ вАФ —Б—В–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Д—Г—В–Њ–≤ –±–µ–Ј –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞? –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ—А–Њ—Б—В–Њ. –Т —И–Ї—Г—А–µ –Љ–Њ—А–ґ–∞ –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А—Г –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П —Б–њ–Є—А–∞–ї–Є –≤—Л—А–µ–Ј–∞—О—В –≤–µ—Б—М —А–µ–Љ–µ–љ—М вАФ —З–∞–∞—В. –І–µ–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–µ –±—Л–ї —Г–±–Є—В—Л–є –Љ–Њ—А–ґ, —В–µ–Љ –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї—Б—П —З–∞–∞—В. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±–µ—А–µ—И—М –µ–≥–Њ –≤ —А—Г–Ї–Є, –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—И—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї–µ, –∞ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–љ –≤—А—Г—З–љ—Г—О.

–ѓ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї —З—Г–Ї—З–µ–є, —Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞ –ї—Л–ґ–∞—Е, –љ–Њ –≤–Є–і–µ–ї —Г –љ–Є—Е ¬Ђ–≤–Њ–Ї—Б—Е—Г—П–≥–ї–Є¬ї вАФ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —Д–Є–≥—Г—А–љ–Њ –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В–Њ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є —А–∞–Љ–Ї–Є –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ —Н–ї–ї–Є–њ—Б–∞ –Є–Ј –±—А—Г—Б–Ї–Њ–≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л–є –і—О–є–Љ. –≠—В–∞ —А–∞–Љ–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–∞ —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–Љ–Є —А–µ–Љ–љ—П–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —А–µ—И–µ—В–Ї–∞.

–Ю–і–µ–≤–∞—П –≤–Њ–Ї—Б—Е—Г—П–≥–ї–Є –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є, –≤—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ —Е–Њ–і–Є—В—М –Є –і–∞–ґ–µ –±–µ–≥–∞—В—М –њ–Њ –ї—О–±–Њ–Љ—Г —Б–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤—Г: –љ–∞ —А—Л—Е–ї–Њ–Љ —Б–љ–µ–≥—Г вАФ –љ–µ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є—В–µ—Б—М, –љ–∞ —В–≤–µ—А–і–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–µ –љ–µ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ–µ—В–µ—Б—М. –ѓ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ–Ї—Б—Е—Г—П–≥–ї—П–Љ–Є.

–°–Њ—И–љ–Є–Ї –і–ї—П –≤–Є–љ—З–µ—Б—В–µ—А–∞, –і–ї—П —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л —Б —Г–њ–Њ—А–∞ вАФ —В–Њ—З–љ–Њ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –Ї–Њ—Б—В–µ–є –Њ–ї–µ–љ—П –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ.

–Ь—Л, –љ–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–ї—Л–Љ–µ¬ї –і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –і–ї—П —Б–µ–±—П —Б–Њ—И–љ–Є–Ї–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ.

–Р —Б–Њ–±–∞—З—М—П –Є –Њ–ї–µ–љ—М—П —Г–њ—А—П–ґ—М?

–Р –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ —Б–Ї—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Б—И–Є—В–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –Є –Њ–±—Г–≤—М? –Ч–∞—З–∞—Б—В—Г—О —А–∞—Б—И–Є—В–∞—П –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—В—Л–Љ–Є —Г–Ј–Њ—А–∞–Љ–Є –Є–Ј —Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –±—Г—Б–Є–љ–Њ–Ї? –°–Ї—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –љ–Њ–ґ–Њ–Љ, —И–Є—В–∞—П –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є –Є–≥–ї–Њ–є –Є –ґ–Є–ї–∞–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е?

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru