–‰–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Β―â―ë –¥–≤–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, βÄî –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ ―ç―²―É –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é. –£ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Η–Φ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É.

–û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –€-98, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –‰.–‰.–ë–Β–Ζ–Ζ―É–±–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η. ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ ―à–Μ–Α ―É–Ε–Β –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η.

–î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –¦-2, –≤―΄―à–Β–¥―à–Α―è –Η–Ζ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö. –Γ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –ê.–ü.–ß–Β–±–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β.

–ö–Α–Κ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Β–≤–Α¬Μ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Β―â―ë –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Η–Φ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η ―à–Β―¹―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ ―¹ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¦-2 –≤ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –ù–Α –Φ–Ψ―â–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―É―é –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄. –£ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ –≤ –î–Α–Ϋ―Ü–Η–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Η –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –Ϋ–Α ―²―΄–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-98 –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β–Ζ–Ζ―É–±–Η–Κ–Ψ–≤

–½–Α –¥–Ψ–Μ–≥―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–¦¬Μ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β ―è –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ –Η―Ö –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ß–Β–±–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η, ―΅―²–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É, ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β―¹―ë―² ―΅―ë―²–Κ–Ψ. –€―΄ ―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ß–Β–±–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ –Η–Ζ –Ω–Η―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. –‰ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―² –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―²―ë–≤–Κ–Β, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β.

–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ –‰.–ê.–™―Ä–Β–±–Β–Ϋ―ë–≤. –ù–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Β―â―ë –Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ. –½–Α –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –¦-2 –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥–Β―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α ―¹ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ―¹―è –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Φ–Ϋ–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–ê.–¦–Β–±–Β–¥–Β–≤ –Η–Ζ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η βÄî ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―ç―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –¦–Β–±–Β–¥–Β–≤, ―¹―²–Η―Ö–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―΄–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β.

–£ ―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –¦-2 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Η –≤–Ψ―² ―à―ë–Μ, –Κ–Α–Κ –Η –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦-2 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ß–Β–±–Α–Ϋ–Ψ–≤

–û―²―Ä―è–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 13 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, ―è –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―É–Ε–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι, –Ψ―² ―²―ë–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ―É―ç―²–Ψ–≤ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è ―à―É–Φ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –€―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ ―²―Ä–Α–Ω―É ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ–Α –Ψ―²―Ä―è–¥–Α βÄî ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ, –Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―É ―¹–Ω―É―¹―²―è ―è –±―΄–Μ –≤ –Κ–Α―é―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€.–Ξ.–Θ―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Α –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α –Θ―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É. –Δ–Α–Φ –Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–‰.–½–Α―è―Ü, ―²–Ψ–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Η―à–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι: –Ψ–Ϋ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Β, –±―É–¥―É―΅–Η –Ψ–±–Α –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é.

–Θ―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Η –½–Α―è―Ü –±―΄–Μ–Η –≤ –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, ―²―ë–Ω–Μ―΄―Ö –±―Ä―é–Κ–Α―Ö –Η –Κ–Η―Ä–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Α―Ö, βÄî –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –Θ―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–≤ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, ―è –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Β–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –¥–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ. –û―²―Ä―è–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.

–ù–Ψ―΅―¨ –≤―΄–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ–Α―è –Η –≤–Β―²―Ä–Β–Ϋ–Α―è, –Ω–Ψ―à―ë–Μ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Ε–¥―¨ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ ―¹–Ψ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Β―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ù–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―¹ ―Ä–Β–Ι–¥–Α, ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ–Α―è ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―É―²–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ.

–ë–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ι–¥―è –¥–Ψ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Φ–Η –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–€.–ù–Α―Ä―΄–Κ–Ψ–≤–Α.

–Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―ç―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –¦–Β–±–Β–¥–Β–≤ βÄî –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β

–ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –≤―¹―ë ―É―Ö―É–¥―à–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Α–≤―à–Η–Β ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―². –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ι–¥―è –Β―â―ë –¥–Ψ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α―²–Κ–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –±–Μ–Η–Ζ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö―ç―Ä–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –û–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η―Ö –≥–Α–Μ―¨–≤–Α–Ϋ–Ψ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ ―¹ 300-–Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α–Φ–Η, ―¹–Ϋ–Α–±–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Μ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Η ―¹ –Β―ë –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω–Ψ–Φ, βÄî ―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ –Φ–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ –Κ–Α―²–Β―Ä-–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –Η–Ζ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –½–Α―²–Β–Φ βÄî ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ. –û―²―Ä―è–¥ –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ–Ι―²–Η ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è, –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ ―ç―²–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ –Ζ–Α–¥–Β–Μ –Φ–Η–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ, –Α –Β―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ –¦-2. –≠―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Η―à–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É. –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –≤–Ζ―è–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Β–Ι –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–Φ, –Α –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –≤–Β―²―Ä–Α –Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―¹–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¦-2 ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö. –ù–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨, –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Μ–Η―à―¨ ―²―Ä–Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–≤―à–Η―Ö –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â―É―é –Φ–Η–Ϋ―É. –û–±–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η. –Γ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―¹–Ϋ―è―²―¨ ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Η ―²―Ä―ë―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ê ―¹ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, βÄî –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ.

–ï―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –€-98. –Γ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤–Η–¥–Β–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ë–Β–Ζ–Ζ―É–±–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η–Ζ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Φ–Η–Ϋ―΄ ―É ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Φ―΄–Φ. –Δ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ–Α―¹–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω–Α. –ù–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ―΄, –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Η –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ―΅―²–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à―ë–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤, –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ–Φ–Β―²–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹―²–Ψ–Μ–± –≤–Ψ–¥―΄. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–≤ –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –≥–Η–±–Β–Μ–Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Ψ―à–Μ–Η –¥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –û―²―²―É–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Α―Ä―΄–Κ–Ψ–≤–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –≤―΄–±―Ä–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –û―²―Ä―è–¥ –ù–Α―Ä―΄–Κ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Κ –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä―É–Β–Φ―΄―Ö –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –Η –±–Β–Ζ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ö –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Η ―¹–Ω–Α―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Α ―¹ –¦-2: –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―² –©–Β―Ä–±–Η–Ϋ–Α, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ –ë–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α–¥–Η―¹―² –ö–≤–Α―¹–Ψ–≤, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α.

–ü–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η, –±―΄–Μ–Η ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è, –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι―¹–Κ–Η. –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –°.–£.–î―É–¥–Ϋ–Η–Κ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ö–Ψ–Ε–Β–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –™―Ä–Β–±–Β–Ϋ―ë–≤ –±―΄–Μ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ζ–Α–¥–Β–Μ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ß–Β–±–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, ―¹–Μ–Β–¥―è –Ζ–Α –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι.

–ù–Α ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ¬Μ –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ω―Ä–Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Β –Φ–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ê.–‰.–½–Α―è―Ü. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α –Θ―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ ―²―΄–Μ, –≤―΄–Ε–Η–Μ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥, –Α –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α.

–£ –Ψ–±―â–Η―Ö –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α―Ö –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Κ–Ψ–Φ―É-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¥–Α–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―Ä–Ψ―²―΄, –Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ βÄî –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Μ―é–¥–Η, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –≥–Η–±–Μ–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Μ―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ ―²–Α–Κ –Ε–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι. –‰ –≤―¹―ë ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –¥–Α–Ε–Β –Η–Φ–Β―è –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―¹ –Β–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η. –ë–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Α ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α –Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è –¦-2 –Η –€-98 –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α―²―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É –©-309 –Η –©-311, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è―Ö. –£–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―ç―²–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –±–Α–Ζ―É –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―É–¥–Α―Ä–Η–≤―à–Η–Β –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ.

–¦–Β–¥–Ψ–≤–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ, –Η –Ψ–Ϋ–Η ―à–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ß―²–Ψ–±―΄ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η–Μ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Η –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Β –≤–Η–Ϋ―²―΄, –Φ–Β―¹―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–¥―²–Η –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Η–Φ–Β―è –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä―É–±–Κ–Η.

–ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –©-309 –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ―΄–Φ. –½–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –¥–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ê –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –©-311 –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü―ë―²―Ä –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―é. –û–Ϋ –≤–≤―ë–Μ –Β―ë –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ι. –ê―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α―Ö¬Μ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è βÄî –¥–≤–Β ¬Ϊ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Ω―è―²–Κ–Η¬Μ. –ü–Ψ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Η―Ö –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–≠―¹―²–Η―Ä–Α–Ϋ–¥¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ –Η –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨.

–ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±–Β ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ ―É―à–Μ–Η –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ϋ–Α –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ―É –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ü―É―²―¨ –Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –Δ–Α–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ. –£―Ä–Α–≥ ―¹–Η–¥–Β–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³–Β –Η –Γ―²―Ä–Β–Μ―¨–Ϋ–Β. –½–Α–Φ–Β―²–Η–≤ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Α―Ö, –Ψ–Ϋ, –Ψ―¹–≤–Β―â–Α―è ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄ –Η ―²―Ä–Α―¹―¹―É –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ. –ù–Α―à–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Α –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Η ―à–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è ―¹–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –ù–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²–Α¬Μ, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤ –≤ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ―É―é ¬Ϊ–≤–Η–Μ–Κ―É¬Μ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅ ―à―É―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η: ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥, ―É–Ω–Α–≤―à–Η–Ι –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ –Φ–Β―à–Α–≤―à―É―é –Β–Ι –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É.

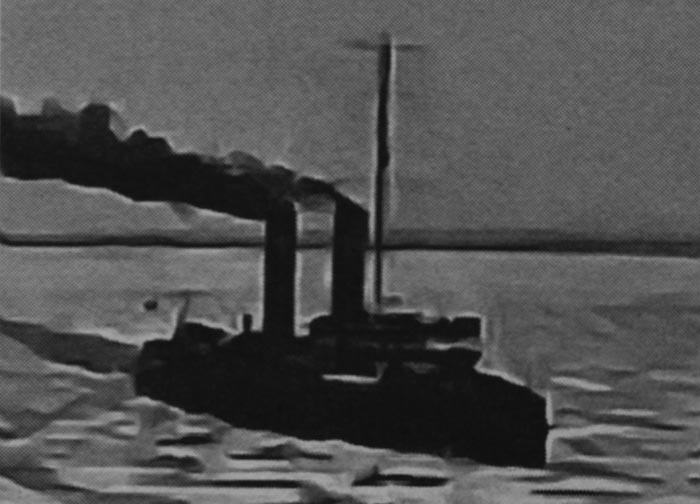

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Β–¥―ë―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ―É―é ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―É –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É

–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Α―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥, –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―ë –Ε–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨.

–û―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1941 –≥–Ψ–¥–Α

–Δ–Α–Κ, –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –¥–Α–Ε–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Ψ–Φ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è –Μ–Β―²–Ϋ–Β-–Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ―é―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α―΅–Α―²―É―é –Η―é–Ϋ―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Η –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α.

–û―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ (–Μ―é–¥–Β–Ι –Η–Ζ–Ϋ―É―Ä―è–Μ–Η –Ζ–Α―²―è–Ε–Ϋ―΄–Β ―à―²–Ψ―Ä–Φ―΄, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Η ―¹―΄―Ä–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö), –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è, –Ϋ–Β ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ–±―â–Β–Ι –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ–Η. –ù–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Η –Κ –Η―²–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―¹―΅―ë―²―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.

–€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Α―Ä–Φ–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ –Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ―É ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄―Ä―¨―è –Η–Ζ –®–≤–Β―Ü–Η–Η. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Η –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η (–¥–Α–Ε–Β ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄) –¥–Μ―è –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Α–Ζ –Η–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β.

–ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Φ ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―³–Α–Κ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É―Ä–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η –≤―Ä–Α–≥―É –≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ, –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –î–Α–≤–Α–Μ–Α ―¹–Β–±―è –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―à–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω ¬Ϊ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β¬Μ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à―ë–Ϋ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ –¥–Ψ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β. –ù–Β –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Μ–Α–±―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―Ö –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅―¨ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β ―É―Ä–Ψ–Κ–Η. –≠―²–Ψ, –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β.

–ë―΄–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ¬Ϊ–≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, –Α –Β―â―ë ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ–Η –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β –Η –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä―é. –û–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Β, –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Β―¹―²―¨ ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨.

–î–Β―Ä–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η–¥–Β―è –£.–ê.–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α

–Δ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α –Β―â―ë –¥–≤―É―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö¬Μ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―É―à–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä –Η ―É–Ε–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨. –ü–Β―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² –¥–≤–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ¬Ϊ–ö–Α―²―é―à–Η¬Μ (―²–Α–Κ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η) –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η –Η―Ö –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.

–ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –ö-52

–¦–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö¬Μ –±―΄–Μ–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Β –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Ψ―² –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –≤ –Φ–Η―Ä–Β. –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α.

–‰ –≤–Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è –Η–¥–Β―è βÄî –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –≥–¥–Β ―É –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨―¹―è –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² 24 ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –Α ―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―¹ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ (400 ―à―²―É–Κ –¥–Μ―è –¥–≤―É―Ö 100-–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι –Η 1100 ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ –¥–Μ―è –¥–≤―É―Ö ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Ω―è―²–Ψ–Κ) –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄, ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η―Ö ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α 130 ―¹―É―²–Ψ–Κ. –‰–Ϋ–Α―΅–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Α―à ―Ä–Β–Ι–¥–Β―Ä, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤―΄―à–Β 22 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 40 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –≤ ―΅–Α―¹) –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Μ –±―΄ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Β―¹–Ϋ―΄.

–£―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ ―ç―²―É –Η–¥–Β―é –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ê.–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Ι –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω–Ψ–≤–Ψ–Β–≤–Α–≤―à–Η–Ι, –Κ–Α–Κ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –≤ –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –≤―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η–Φ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α–Φ. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Β–Φ―É ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―², –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö¬Μ –Η –≤–Β―¹―²–Η –Β―ë –≤ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β.

–ê–≤―²–Ψ―Ä –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Β―ë –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –†―É–¥–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι

–£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–Φ, –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ü―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Ψ. –£ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Ψ–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≤–Η–¥–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –ö-52. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, –Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α.

–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –≥–¥–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤ –€.–ê.–†―É–¥–Ϋ–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄.

–ë―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ―΄ –Α―Ä―²–Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Α, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ―΄ ―ë–Φ–Κ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Φ. –ï―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.

–ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β, ―è –±―΄–Μ –Φ–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Μ―ë–Ϋ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Β: –Ω―Ä–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –¥–Ψ–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β (–±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≥–¥–Β) –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–≤―΄–Β –±―΄–Κ–Η, –Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –Θ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η–¥–Β―è –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Ψ―²–Ω–Α–¥–Α–Β―² ―¹–Α–Φ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ―é: –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ.

–ß―²–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Η –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨, ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Μ–Η―à―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ –Β―ë –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è.

–®―ë–Μ ―É–Ε–Β –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –≤ ―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É. –¦―¨–¥–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –ü―Ä–Η―΅―ë–Φ –Η–Ζ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Α–≤–Α–Ϋ–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤ –Η –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Κ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é –≤―΄–Ω–Α–Μ–Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Η –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Δ―é―²–Β―Ä―¹. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Η―Ö –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Β–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² ―³–Μ–Ψ―²–Α ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―΄.

18 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–≤ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ. –· –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α.

–î–Ψ –™–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄ –¥–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ―è―Ö ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ζ–Α –Κ―É―΅–Β―Ä–Α. –ê–≤―²–Ψ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α –Μ―ë–¥ –Β―â―ë –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η, –Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ε–¥–Α–Μ–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Α―è ―à―²–Α–±–Ϋ–Α―è –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α. –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Ι ―É –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β-―²–Ψ –Ψ–Ϋ, ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Ε–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, –Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Κ―É¬Μ, –≥–¥–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ–Α―è –Φ–Β–¥―¹–Α–Ϋ―¹–Μ―É–Ε–±–Α, –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ–Β–Ϋ.

–Γ–Ψ–≤–Β―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Ψ―²―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É. –û–Ϋ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β.

–Δ―É―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ö-52 –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –ö-51. –Γ―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Μ–Η―à―¨ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è, –Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α, –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―³–Μ–Ψ―²―É ―¹ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι βÄî ¬Ϊ–¥–Μ―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –¥–Μ―è ¬Ϊ–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ. –ù–Ψ –¥–Ψ–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α –¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η.

–ù–Α –Ϋ–Β―ë –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η ―¹ –ö-52 –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –ê.–ü.–ë–Α―Ä―¹―É–Κ–Ψ–≤–Α ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ. –ö–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―à―ë–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ βÄî –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê. –£. –¦–Β–Ω―ë―à–Κ–Η–Ϋ. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€.–Γ.–Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²–Ψ–≤.

–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –€.–Γ.–Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²–Ψ–≤

–ö―Ä–Α―²–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–≤ –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ ―ç―²–Ψ–Φ, –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ:

βÄî –£―΄―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―²―Ä–Η –Ϋ–Ψ–Μ―¨-–Ϋ–Ψ–Μ―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –Δ–≤–Ψ―è, –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅, –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α, βÄî –¥–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―²–Α–Φ –≤―΄–≤–Β―¹–Κ―É, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η–¥―²–Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Β―ë –Ζ–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ―É –Μ―¨–¥–Α, –Ζ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤―¨ –≤―¹―é ―ç―²―É –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é. –Γ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Ι―¹―è –Ϋ–Β –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Α ―¹―é–¥–Α.

–ë―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α. –î–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α βÄî ―²―Ä–Η ―΅–Α―¹–Α, –Η –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹ –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η–Β ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ–Ϋ –Η ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –ö-52 ―É―à–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –Γ –ö-51 –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Β―â―ë ―Ö―É–Ε–Β. –®―É―²–Κ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: –Ψ―² –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –¥–Α –Β―â―ë –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι!

–Ξ–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ ―¹ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η. –ù–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥-―²–Ψ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Μ―¨–¥―΄. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Φ, ―É –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –≤―΄–≤–Β―¹–Κ―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β –Β―ë –Ψ–±―ä―ë–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β.

–≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η

–ù–Β –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α―è –Μ–Η―à–Ϋ–Η―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, ―è –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α: –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β―²―¨, ―¹–¥–Β–Μ–Α―é. –½–Α–Β―Ö–Α–Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –¦–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–¥–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―à―É–±–Ψ–Κ –Η –±―É―Ä–Κ–Η, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―É―¹–Η–Μ –Η –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Α –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –£ –Ω―É―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β.

–û –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –≤ –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Β –£–€–Λ, –Η –≤―΄―à–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É¬Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―ç―²–Ψ –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ. –ï ―¹–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ―ë―², –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―è ―¹–Β–±–Β, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è. –ù–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ.

–¦–Ψ–¥–Κ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –≤ –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Β–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Κ–Ψ–≤―à–Β¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è. –û―²―¹–Β–Κ–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―è―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Φ–Β―à–Κ–Α–Φ–Η, –±–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η. –¦―é–¥–Η ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η, –Η –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –≤–Β―â―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―ë –Φ–Β―¹―²–Ψ. –î–Α –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ζ, βÄî –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Α–Ϋ―² –¥–Μ―è 65 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü–Α.

–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―É–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –≤―΄–Μ–Β–Ζ–Α–Μ –Η–Ζ –Α–≤―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―², –Ϋ–Ψ –Μ―é–¥–Η –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η –±–Ψ–¥―Ä―΄–Φ–Η. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Η―Ö –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Β–¥―¨ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤―¹―é –Ζ–Η–Φ―É!

–‰ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―è–≤―è―²―¹―è ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –≤ ―ç―²―É –Ω–Ψ―Ä―É –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Ψ―à–Β–Μ–Ψ–Φ―è―² –≤―Ä–Α–≥–Α –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Α―²–Α–Κ. –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ζ–Α―²–Β―è–≤―à–Η–Ι ―ç―²–Ψ―² –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ.

–ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€.–ê.–†―É–¥–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι. –£ ―²–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Β―ë –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ –Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤―΄–≤–Β―¹–Κ―É. –®–Μ–Α –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, βÄî –Φ–Α–Μ–Ψ –Μ–Η –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Α–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Φ –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β.

–½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –±―΄–Μ –ö.–Λ.–Δ–Β―Ä–Μ–Β―Ü–Κ–Η–Ι, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö¬Μ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –û–Ϋ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Β―â―ë –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²―΄¬Μ, –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²―É ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β... –£ –Φ–Ψ―Ä–Β –Δ–Β―Ä–Μ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ–Η, –Η –Β–Φ―É, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Φ―É, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β―²–Η―â–Β –Ϋ–Β –≤ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥.

–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –ö-51 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Δ―Ä–Η–±―É―Ü –Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –ù.–ö.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Β ―¹–Ω–Β―à–Α –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η. –†–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –≤―¹―ë –Ε–Β ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Μ–Η –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ–Β, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨, –Φ–Ψ–Μ, –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü―΄ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α–Ι–¥―É―²―¹―è. –‰ –Ϋ–Α―à–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

–· –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η―¹–Κ–Α–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü―΄, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ-–Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –±–Α–Ζ–Β.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―²–Β―Ö, ―΅–Β–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Μ–Β–±–Η–Φ–Ψ–Ι ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –¥―É―Ö–Α. –‰ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Α –ö-51 ―¹–Φ―É―â–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ –±―É–¥–Β―² ―²–Α–Φ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ, –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Α–Ζ –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η, –Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―² ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è.

–î–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –±―΄–Μ –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ―²―É―Ä–±–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Β, –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–≤―à–Β–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Ι―¹―΄ –Ϋ–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ. –Δ―É―Ä–±–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Ψ―à–Η–Μ –Μ―ë–¥ –≤ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Κ–Ψ–≤―à–Β¬Μ, –Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α (–Ψ―² –Ϋ–Ψ―¹–Α –¥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ―΄ βÄî –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―²–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤) –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ –ù–Β–≤–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ βÄî –Ω–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―É.

–Δ―É―Ä–±–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ

–ë―΄–Μ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η βÄî ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ê ―²―Ä–Α―¹―¹―É –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Α –Β―â―ë –Η –¥―΄–Φ–Ψ–≤–Α―è –Ζ–Α–≤–Β―¹–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η ―¹–Η–Μ―É―ç―² ―²―É―Ä–±–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Η–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ζ–Α―¹–Β–Κ–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ ―à―É–Φ―É –Φ–Α―à–Η–Ϋ. –£ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ―É–Ω―ë―Ä–Μ–Η―¹―¨ –Μ―É―΅–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄. –ù–Α―à–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι.

βÄî –Θ –≤–Α―¹ –Β―¹―²―¨ ―É–±–Η―²―΄–Β –Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β? βÄî –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β–≥–Α―³–Ψ–Ϋ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Φ―΄ ―²―É―Ä–±–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. βÄî –Θ –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨...

–ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Β―ë –Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η, βÄî ―Ü–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ. –†–Β–Ζ–Κ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤ ―Ö–Ψ–¥, ―²―É―Ä–±–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Μ―ë–¥ –±―΄–Μ –≤–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –Β―ë –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è.

–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ζ―à–Η–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨. –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―É―é –≤–Α―Ö―²―É, –Α –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤―¹―²–Α–Μ–Η –Ζ–Α ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²―É–Φ–±―É –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ ―¹―É–Φ–Β–Μ –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨ ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Ζ–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. K-51 –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ϋ–Β–≤―Ä–Β–¥–Η–Φ–Ψ–Ι.

–Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄, –Ω–Ψ―à–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –Δ –Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―É―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ, ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Ι –Η–Ζ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö ―²–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –ï –≥–Ψ –≤―ë–Μ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –€.–·.–Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ ―¹ –±–Ψ–≥–Α―²–Β–Ι―à–Β–Ι –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Β–Ι, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―΄¬Μ –≤ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ù―΄–Ϋ–Β –Η–Φ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤.

–ù–Α ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –Η ―è. –€―΄ ―¹ –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ –Η –≤–Ζ―è―²―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Η –û–£–†–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α–Φ–Η 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ß–Α–Μ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –≠–Κ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―à―²–Α–± –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –€.–·.–Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ

–ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –≤―΄–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―Ö―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α. –Γ–Μ–Β–Ω–Η–Μ–Η ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄. –ê –≤–Β―²–Β―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Ψ―à–Μ–Η –¥–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α, ―É―¹–Η–Μ–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ ―à–Β―¹―²–Η –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤. –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –· –Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Μ ―²–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Κ–Η –Μ―¨–¥–Α, –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –û–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α: ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤.

–ü–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Ζ–Α –¥–≤―É–Φ―è –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―è–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –¥–Ψ ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄. –£ –Ψ―²–≤–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–≤–Β―²–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –û–£–†–Α:

¬Ϊ–£–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é¬Μ.

–ù–Β –±―É–¥―É ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ ―à–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Β –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Β―ë –≤―¹―ë ―΅–Α―â–Β –Ζ–Α–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Ψ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ. –¦―ë–¥ –≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ζ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É, –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―É–±–Κ–Η. –£―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Η ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ―É¬Μ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Β―ë –Ψ―² –Ϋ–Α―¹–Β–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –≠―²–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ê –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α ―É ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ–Α¬Μ –¥–Β―¹―è―²―¨ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ß―É―²―¨ –Ψ―à–Η–±―ë―à―¨―¹―è, –Η –≤―¹–Β –Φ–Η–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ¬Ϊ–±―΄–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Α―à–Η¬Μ...

–ù–Ψ―΅―¨―é 19βÄ™20 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ω―É―²―¨ –≤–Ψ –Μ―¨–¥–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –ö-51

–û―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É–±–Β―Ä–Β–≥–Μ–Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―É―²–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―Ä―². –ù–Ψ –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –ö-51 –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ, ―¹ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è. –≠―²–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η ―¹ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Η ―¹–Α–Φ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –±―É―Ö―²―΄ –ù–Ψ―Ä–Β-–ö–Α–Ω–Β–Μ–Α―Ö―², βÄî –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α.

–£ –Ϋ–Α―É–Κ–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α ―É―Ä–Α¬Μ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―ë―à―¨

–ü―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ –Ω―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Η –≤―΄–≤–Β―¹–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –î–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄, –Α –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ζ–Α –Β―ë –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –Γ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄ ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―²―É–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, ―Ä–Α–Ζ–±–Η–≤–Α–Μ –≤–Ψ –Μ―¨–¥―É –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ–Α–Ι–Ϋ―É, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄, –Η –ö-5I ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.

–≠―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Ψ―΅–Η –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨, βÄî –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Α―²―¨. –ü―Ä–Η 25-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Α ―É―²―΄–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≥―Ä―É–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―³–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Β–Ϋ―¨ –±―΄–Μ –Β―â―ë –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –€.–ê.–†―É–¥–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –ê.–ü.–ë–Α―Ä―¹―É–Κ–Ψ–≤ (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä) –Η –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –£.–ê.–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –≤―¹―ë –Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Β–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è. –Γ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –Α―Ä―²–±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≥―Ä―É–Ζ―΄, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α 20 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ. –ù–Η –Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–¥―è–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η. –ü–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Α–¥–Ψ–Κ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨ ―²–≤―ë―Ä–¥―΄–Ι –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―² –Η–Ζ –Κ–Η–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Η. –ê ―²–Α–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Φ–Α –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –Μ―¨–¥―΄, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄, –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É, –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ–Β, –Ϋ–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Ψ–Β –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è. –ù–Ψ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α:

¬Ϊ–Θ–¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ¬Μ.

–ù–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥.

–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –±―΄–Μ–Ψ –±–Β―¹―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ. –Θ―²–Β―à–Α–Μ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Α. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Α–Φ ―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β: ¬Ϊ–£―¹―ë –Κ –Μ―É―΅―à–Β–Φ―É¬Μ. –ê –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Μ–Α, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä, –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É―à–Μ–Η, –Η –Ψ –Ϋ–Η―Ö ―è –Β―â―ë ―¹–Κ–Α–Ε―É.

–û–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –¥–Α–Μ―¹―è –Μ–Β–≥―΅–Β. –£–Β―²–Β―Ä ―É―²–Η―Ö, –Μ―¨–¥―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Η –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Β: –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β–≤―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α, 27 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è, –ö-51 –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –ù–Β–≤―É.

–ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―Ä–Β–Ζ―é–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―²―É –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Φ, –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ, –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–Φ? –£ –Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄–≤ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤. –ù–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α ―ç―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Α–Φ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨, ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Μ–Η–≤–Β–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è ―²–Ψ, ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ, ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É.

–Γ–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Β―², –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥–Α―²―¨ ―É―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Α―É–Κ–Β¬Μ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―É―¹―²–Α–≤―É. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ―É-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α ―É―Ä–Α¬Μ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―è―²―¨ ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹―ë. –£ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤–Ψ–Μ–Β –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –ü―Ä–Η―΅―ë–Φ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –≤–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£–Β–¥―¨ –Φ―΄ ―É–Ε–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η: –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ.

–ë–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β

–ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι, 1942 –≥–Ψ–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅. –û–Ϋ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ ―¹―²–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―²―è–Ε–Κ–Η–Φ –Η ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Φ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―²–Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²―¨ ―É–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ –Η–Ζ –ü–Η―²–Β―Ä–Α, –Ϋ–Β ―à–Μ–Η –Ϋ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨.

–≠–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―è –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η–Ζ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Β –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Β, ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 1942 –≥–Ψ–¥–Α

–ù–Β ―¹―É–Φ–Β–≤ –≤–Ζ―è―²―¨ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–Φ (–Ϋ–Ψ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ―² –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨), –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹―²–Α–≤–Κ―É –Ϋ–Α ―É–¥―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Β―²–Μ―ë–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–Μ. –£ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –≤―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄.

–ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Κ–Α–Κ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―²–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –¥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄ –¥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Ζ–Α ―¹―΅―ë―² –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η. –Γ 20 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω―è―²–Ψ–Β ―¹–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Κ―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Ι–Κ–Α. –†–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ 250 –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤ ―Ö–Μ–Β–±–Α, –≤―¹–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ βÄî 125. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ. –Ξ–Μ–Β–± –±―΄–Μ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹―è–Φ–Η, ―¹―É―Ä―Ä–Ψ–≥–Α―²–Ϋ―΄–Ι.

–Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β ―Ö–Μ–Β–± –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―². –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²―΄–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―ë–Κ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Κ―Ä–Α–Β. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Μ–Β–±–Α 300 –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤, –Φ–Α―¹–Μ–Α 5 –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤, ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Α 10 –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Β―â―ë –Ε–Η–¥–Κ–Η–Ι ―¹―É–Ω –Η–Ζ ―Ä―΄–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―΅–Β–≤–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―à–Η, –Ω―Ä–Η–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ-–Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ. –Δ –Ψ―² –Ε–Β –Ψ–±–Β–¥, ―¹ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ–Α, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Η –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≥–¥–Β –≤–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–Β, ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―é, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―É―é –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Β―Ä–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―Ä―Ü–Η―è ―Ö–Μ–Β–±–Α –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―²–Α―Ä–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Β, –Η –≤―¹–Β ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―ä–Β―¹―²―¨ –≤ –Κ–Α―é―²–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹―É―Ö–Α―Ä―é, βÄî –Η–Ζ ―²–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–≤ ―Ö–Μ–Β–±–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η, –Α ―¹―É―à–Η–Μ–Η –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Μ–Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Α–Ζ.

–£ ―²–Β –¥–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―É –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Ϋ–Α –ö-51, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Η–Ζ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Β–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι: –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ ―É–≥–Μ―è. –ù–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö ―¹―²–Α–Μ–Η –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Α―²―¨ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―É–≥―Ä–Ψ–±―΄.

–ü–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹―²–Ψ―è―² ―É –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Β–≤―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Α. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Β, 1942 –≥–Ψ–¥

–Δ–Β–Φ–Ϋ–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β–Ψ―¹–≤–Β―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω―É―¹―²―΄–Φ. –Δ –Ψ ―²–Α–Φ, ―²–Ψ ―²―É―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄. –Γ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö –Φ–Β―¹―² –≤―¹–Ω―΄―à–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ.

–†–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Η –±–Ψ–Φ–±―΄. –ß–Α―¹―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä―΄, –Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –±―É―à–Β–≤–Α–Μ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –ù–Β–Κ–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β―΅–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²―É―à–Η―²―¨.

–ù–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―¹–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ψ–Ι, –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η ―¹―²―É–Ε–Β–Ι, –Ε–Η–Μ. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―²―É –Ζ–Η–Φ―É, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –≤ ―΅–Β―Ä―²–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹–Β―²–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Η―²–Α–Μ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –Ω–Α―Ä–Ψ–Φ, ―²–Β –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―ä–Β–Κ―²―΄ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ βÄî –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Η.

–£ ―ç―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄. –‰―Ö –Κ–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Μ–Η –¥–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―É–≥–Μ―è –Ϋ–Α –Φ–Α–Ζ―É―²–Β, –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η. –Γ –±–Ψ―Ä―²–Α ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―É―é –Κ–Α–±–Β–Μ―¨ –Κ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―É, –≥–¥–Β –≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –¥–Μ―è –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²-–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄, –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―Ä―²–Ψ–≥―Ä–Α―³―΄. ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨, ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄–Ι –≤ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è―Ö –½–Η–Φ–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Η –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Α.

¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Μ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨ –≤ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ù.–ö.–ö―Ä―É–Ω―¹–Κ–Ψ–Ι, –Η –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α, βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

.jpg)