–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è

–£–Α–Μ–Β―Ä–Α –€–Η–Ϋ–Η–Κ–Β–Β–≤

¬Ϊ–½–¥–Β―¹―¨ –≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Η–Ζ–Ϋ–Β–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―΄–Ι –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―² ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Β–Φ―É –¥–Ψ―¹–Β–Μ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ; –¥–Α–Ι –ë–Ψ–≥, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Η –Ϋ―É–Ε–¥―΄ ―¹―é–¥–Α –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ–Η–Φ―΄...¬Μ βÄî ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –ü–Β―²―Ä–Α I –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Β ―³―É–Ϋ–¥–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Η, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Ϋ―É–Β–Φ–Α―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Β–Ι –Η–Φ. –Γ.–€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α. –û―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α―²–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ 18 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1798 –≥–Ψ–¥–Α. –û–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ, ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Η –Μ–Β―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Η –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≥–¥–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Ψ–≤ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Ψ–≤. –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è. –≠―²–Α –Ϋ–Α―É–Κ–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ï–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ ¬Ϊ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –£–Β–¥―¨ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β–Φ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –£ XX –≤–Β–Κ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²–Η–Ζ―΄ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ü―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ –Α―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ–Φ –≤ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –£ 1981 –≥. –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤―Ä–Α―΅-–Ω―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥. –≠―²–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Β–Ι. –£–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Α―Ö-–Ω―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α―Ö –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄.

–ö–Α―³–Β–¥―Ä–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α–Φ –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –€–û –†–Λ 29.03.1997 –≥–Ψ–¥–Α.

–û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β:

- –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Η–Α―²–Α―Ö, –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α―Ö, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö;

- –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Α, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Α;

- –Ω―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Α–¥–Α–Ω―²–Α―Ü–Η–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –Κ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η –≤―΄―¹―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―Ü–Η–Η –Η ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö.

–½–Α 15 –Μ–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 20 –ù–‰–† –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Α. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –≤ 10 –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è―Ö, ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η―è―Ö –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α―Ö –Ω–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Ι –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–±–Ψ―Ä―É, –¥–≤–Α –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ ―²–Η―Ä–Α–Ε–Ψ–Φ –Ω–Ψ 3000 ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä–Ψ–≤ –≤ ¬Ϊ–£–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ζ–¥–Α―²–Β¬Μ –≤ 2005 –≥.

–£ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ βÄî ―ç―²–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Α–¥―ä―é–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Φ/―¹ –ê. –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–Φ –Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η 4 –Κ―É―Ä―¹–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―¹ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –Η –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α –‰. –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ω―¹–Η―Ö–Ψ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α. –≠―²–Η –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―² –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤.

–€–ù–ï–ù–‰–·

–ü–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è

–†―É–±―Ä–Η–Κ–Α –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è βÄî ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α―² –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ, ―²–Β–Φ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―¹–Α–Φ–Η. –€―΄ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ψ–±―¹―É–¥–Η–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―â–Η–Β –≤–Α―¹ ―²–Β–Φ―΄, –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Φ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Η―¹–Κ―É―²–Η―Ä―É–Β–Φ. –Γ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–¥–Β–Φ –≤–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β, –≤ ―Ä―É–±―Ä–Η–Κ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è βÄî –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ―² ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ.

–‰–≥–Ψ―Ä―¨ –Γ–Η–Μ―ä–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅

–ü–Θ–Δ–ï–®–ï–Γ–Δ–£–‰–ï

¬Ϊ–£―¹–Β –Φ–Ϋ–Β ―΅―É–¥–Η―²―¹―è –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ ―Ö–Ψ–Μ–Φ–Η―¹―²―΄–Ι...¬Μ

–ù–Η–Κ–Η―²–Α –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤

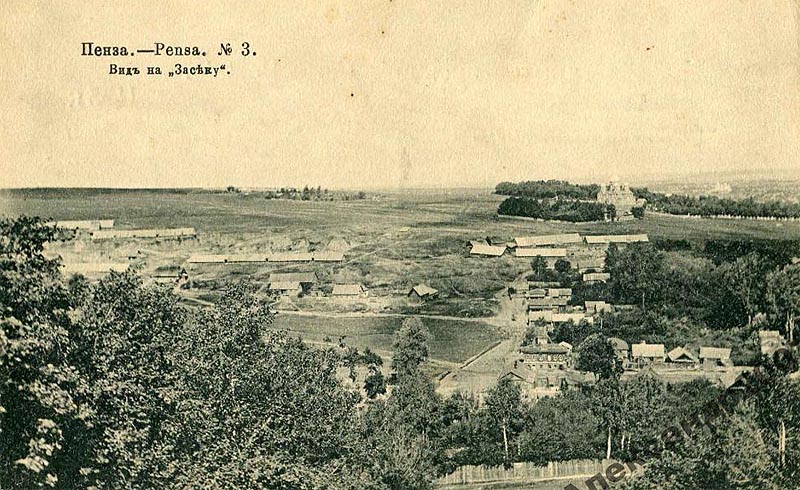

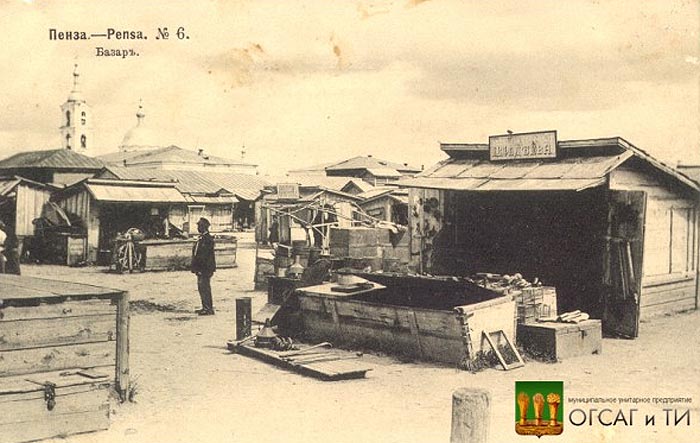

–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Κ βÄî –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–Β―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Ψ-–Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α XVIII βÄî –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η XIX –≤–Β–Κ–Α, –Μ–Β―²–Ϋ―è―è ―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―è –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –ü–Α–≤–Μ–Α I –Η –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Η. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ βÄî –Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 600 –≥–Β–Κ―²–Α―Ä–Ψ–≤. –ê―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –ß. –ö–Α–Φ–Β―Ä–Ψ–Ϋ, –£. –ë―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α, –î. –ö–≤–Α―Ä–Β–Ϋ–≥–Η, –ê. –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ö–Η–Ϋ, –ö. –†–Ψ―¹-―¹–Η, ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä―΄ –€. –ö–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –‰. –€–Α―Ä―²–Ψ―¹, –‰. –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤, –Λ. –™–Ψ―Ä–¥–Β–Β–≤, –™. –î–Β–Φ―É―²-–€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι.

–Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Κ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Η–Μ–Β, –Β–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄ –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η–Η –Μ–Α–Ϋ–¥―à–Α―³―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –≤―΄―è–≤–Η―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±―É―é –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α: –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³–Α –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –≤―΄―Ä―É–±–Κ–Η –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―¹–Η–≤–Α –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨–Β–≤ –Η –Κ―É―¹―²–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Η―Ö –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β–Φ. –£ –Ω–Α―Ä–Κ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Ψ–≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é. –û―¹–Ψ–±―É―é –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É –Ω–Α―Ä–Κ―É –Ω―Ä–Η–¥–Α―é―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä―É–¥―΄ ―¹ –Ω–Μ–Ψ―²–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, ―Ä–Β–Κ–Α

–Γ–Μ–Α–≤―è–Ϋ–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ–Α―é―â–Α―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤–Β―¹―¨ –Ω–Α―Ä–Κ, ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η–Ϋ―É―²―΄–Φ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Β –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α–Φ–Η. –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–Φ―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η, –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Η–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–Φ―É, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü―Ä―è–Φ―΄–Β –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Β–Μ―΄ –Μ–Β―¹–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–Μ–Φ–Η―¹―²―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α –¥–Ψ–Μ–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Β–Κ–Η –Γ–Μ–Α–≤―è–Ϋ–Κ–Η, ―É–Ζ–Κ–Η–Β –Α–Μ–Μ–Β–Η –Γ―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Γ–Η–Μ―¨–≤–Η–Η, ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä–Ψ–Ι, ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É―é―² ―¹ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É―à―¨―é –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –Γ–Η–Μ―¨–≤–Η–Η, ―ç―³―³–Β–Κ―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –ü–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è ―¹–Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è ―à–Η―Ä―¨―é –Μ–Β―¹–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι –ë–Β–Μ–Ψ–Ι –ë–Β―Ä–Β–Ζ―΄. –‰ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Η–Μ–Η –ü―Ä–Η–¥–≤–Ψ―Ä-―Ü–Ψ–≤―΄–Ι, ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Ι –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α βÄî –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –Φ–Ψ–Ϋ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Μ–Η–Κ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η. –ù–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Μ–Β–≥–Α―é―â–Α―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Α―Ä–Κ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –≤–Η–¥ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―¹–Α–¥–Α ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è–Φ–Η –Η –Κ―É―¹―²–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≥–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Α–Φ–Η ―΅–Β―²–Κ–Ψ–Ι –≥–Β–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―΄, –Ω–Α―Ä―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ü–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Μ–Α–±–Η―Ä–Η–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä–Ψ–Ι.

–ù–Α―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―¹―²–Ψ-–±–Β–Μ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Γ–Μ–Α–≤―è–Ϋ–Κ–Η, –≤–Η–¥–Β–Ϋ –¥–Α–Ε–Β ―¹ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö ―²–Ψ―΅–Β–Κ –Ω–Α―Ä–Κ–Α –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ï–≥–Ψ ―²―Ä–Β―Ö―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Η–Φ –Κ―É–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―Ö, βÄî ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Η ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Κ–Β. –û–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –ß. –ö–Α–Φ–Β―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ 80-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö XVIII –≤–Β–Κ–Α. –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–¥―΄ –Ζ–Α–Κ―Ä―É–≥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Ι ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―¹–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α–Φ–Η, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―è –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä –≤ –≤–Η–¥–Β ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―΄.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ü–Α–≤–Μ–Α I –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ ―¹―²–Α–Μ –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤ 90-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö XVIII –≤–Β–Κ–Α –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä –£. –ë―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η–Μ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü: –≤–Ψ–Ζ–≤–Β–Μ –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç―²–Α–Ε–Η –Ϋ–Α–¥ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ –¥–≤–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―É―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Η–≥–Β–Μ―è, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É–≤―à–Η–Β –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä. –ù–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ ―ç―²–Α–Ε –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –Η –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η-–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–¥―΄. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―ç―²–Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η, ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―è –≤―΄–¥–Β–Μ―è―²―¨―¹―è –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Η –Η–Ζ―è―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α ―É –ß. –ö–Α–Φ–Β―Ä–Ψ–Ϋ–Α βÄî –±–Β–Μ–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α: –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ ―É–Κ―Ä–Α―à–Α―é―² ―³–Α―¹–Α–¥―΄ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Β –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―² –Κ―É–Ω–Ψ–Μ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α.

–£ 1806-1807 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –ü. –™–Ψ–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ ―³―Ä–Β―¹–Κ–Α–Φ–Η ―¹―²–Β–Ϋ―É –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η, –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ –Γ–Μ–Α–≤―è–Ϋ–Κ–Β. –ù–Α –Ϋ–Β–Ι –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ, ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –≤–¥–Α–Μ―¨ –Α―Ä–Κ–Α–¥―΄ –Η –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι. –£ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α ―ç―²–Α –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―è –≤–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η –™–Ψ–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α. –£ 1822 –≥–Ψ–¥―É –ö. –†–Ψ―¹―¹–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ –Ϋ–Α–¥ –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Β–Ι –™–Ψ–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ―É ―¹ –Α―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –±―é―¹―²–Α–Φ–Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ―è.

–Λ–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β–Φ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α –Ω–Ψ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –≤ 1781-1782 –≥–≥. –ü–Ψ―¹–Β―â–Α―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄, –Φ–Β–±–Β–Μ―¨, –±―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η―è, ―à–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―²–Κ–Α–Ϋ–Η, ―³–Α―Ä―³–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Β―Ä–≤–Η–Ζ―΄, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä―΄ –Η–Ζ –‰―²–Α–Μ–Η–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η―Ö –¥–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄.

–£ –Φ―É–Ζ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α, –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄―Ö –Η –≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α. –£–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Β―¹―²–Α–≤―Ä–Α―Ü–Η–Η ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Β –Η –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ε–Η–Μ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―Ä–Η―Ü―΄ –€–Α―Ä–Η–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄, –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β XIX –≤. –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –ö–≤–Α―Ä–Β–Ϋ–≥–Η –Η –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ö–Η–Ϋ―΄–Φ.

–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Κ, –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è –°–ù–ï–Γ–ö–û, βÄî –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ù–Α –Β–≥–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Η –Μ―é―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –¥–Μ―è ―²―É―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –€–Α―Ä–Η–Η –€–Α–≥–¥–Α–Μ–Η–Ϋ―΄, –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ß―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Α, ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ϋ―è –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄ –•–Η–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –≤–Ψ―² –Μ–Η―à―¨ –Φ–Α–Μ–Α―è –¥–Ψ–Μ―è –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α.

–Γ–ö–ê–½–ö–ê –û –ë–ï–¦–ö–ï

–†–Ψ–Φ–Α–Ϋ –î–Β–¥―É―à–Β–≤

–•–Η–Μ–Α-–±―΄–Μ–Α –±–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Α –≤ –Μ–Β―¹―É, –≥–¥–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–Μ–Β–Ι –Η ―¹–Ψ―¹–Β–Ϋ, –≥–¥–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Μ–Β―²–Ψ–Φ –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι. –î–Ψ–Φ–Η–Κ –Β–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ –Ψ―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Β, ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ –Η ―¹–Κ―Ä–Η–Ω―É―΅–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―²―Ä–Α –≤–Β―²–Κ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Α –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–Κ–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –≥―É–Μ. –ù–Ψ –±–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Β–Β –¥–Ψ–Φ–Η–Κ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ―Ä–Β―Ö–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ ―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β, –Α –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β! –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –Ψ―Ä–Β―Ö–Η! –¦―é–±–Η–Φ―΄–Φ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É―²―Ä–Α –Η –¥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Β―Ä–Β–±–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, –Η –Β―¹–Μ–Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Κ―É–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Β―Ö –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è.

–½–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à―É –±–Β–Μ–Ψ―΅–Κ―É –≤―¹–Β –Ζ–≤–Β―Ä–Η –Μ–Β―¹–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Η –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–¥–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι... –‰–Ζ–Ψ –¥–Ϋ―è –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –Ψ―Ä–Β―Ö–Η, –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ζ–Μ―é–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Α. –ü–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β–Μ–Κ–Β ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –≤―¹–Β–≥–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―É –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤―¹–Β –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ ―É –Ϋ–Β–Β.

–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ –Ψ―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ϋ–Α–≥–Η–±–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Β―²–Κ–Η –Κ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―É–Μ―è―²―¨, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Β –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Κ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –Ω–Ψ–¥ –±–Β―Ä–Β–Ζ–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ–Α ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –¥–≤―É―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ –Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―²―¨ ―΅―É–Ε–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²―΄ –±–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η–Μ–Α.

βÄî ...–Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ ―²–Ψ –½–û–¦–û–Δ–û–ï! βÄî ―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι.

βÄî –ù―É –Κ–Α–Κ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ? –ü–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―É–≤–Η–Ε―É ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η βÄî –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―é!

–ë–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Α–≤–Ψ―¹―²―Ä–Η–Μ–Α ―É―à–Κ–Η, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Β–Ι –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ–Β―²―¨ ―É ―¹–Β–±―è –≤ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄―Ö –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤ –Β―â–Β –Η –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹:

βÄî –ê –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―É –≤–Α–Φ ―ç―²–Ψ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ! –€–Ϋ–Β –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ, –Α ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ―²―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β –±―É–¥–Β―². –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è...

–£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β–Ω–Β–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–≤―à–Η―¹―¨, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Β–Ι, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ ―è–±–Μ–Ψ–Ϋ–Η.

βÄî –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ–Ω―É –Μ–Β―¹–Ϋ–Η―΅―¨―é –≤―΄–Ι–¥–Β―à―¨, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―à―¨ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤, –Α ―²–Α–Φ ―É–Ε–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ ―è–±–Μ–Ψ–Ϋ–Η. –û―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α–Ι―¹―è –Φ―É―Ä–Α–≤–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α! –ù–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α―à–Β–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹―΄ - ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α ―è–±–Μ–Ψ–Ϋ–Η. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –±―É–Ι–Ϋ―΄–Ι –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι.

–Γ–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ω―É―²―¨, –±–Β–Μ–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –Κ –Μ–Β―¹–Ϋ–Η―΅―¨–Β–Ι ―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Ϋ–Κ–Β –Η –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ, ―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Β ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ. –£―΄–Ι–¥―è –Ϋ–Α –Μ–Β―¹–Ϋ–Η―΅―¨―é ―²―Ä–Ψ–Ω―É, –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Β–Ε–Η–Κ–Α –€–Η―²―é.

βÄî –ë–Α, –±–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Α! –î–Α–≤–Ϋ–Ψ ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ―Ä–Α―è―Ö! –ß―²–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ ―²–Β–±―è –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ –Ψ―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Β? –î–Α –Κ―É–¥–Α ―²―΄ ―²–Α–Κ ―¹–Ω–Β―à–Η―à―¨?

βÄî –£–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α ―è –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à―É, ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α―é―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±―Ä–Β–Μ–Α ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, βÄî ―¹–Μ―É–Κ–Α–≤–Η–Μ–Α –Μ–Β―¹–Ϋ–Α―è –Ε–Α–¥–Η–Ϋ–Α –Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―¨ –Β–Ε–Η–Κ–Α, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ –≤ –Ψ―²–≤–Β―²:

βÄî –ê ―²―΄ –Κ―É–¥–Α –Η–¥–Β―à―¨?

βÄî –· ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ζ–Α –≥―Ä–Η–±–Α–Φ–Η. –Π–Β–Μ―É―é –Κ―É―΅―É –Ϋ–Α–±―Ä–Α–Μ! –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Η –Φ–Ϋ–Β –Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η –Κ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ―É, ―²―É―² ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨!

–ë–Β–Μ–Κ–Α –Ζ–Α―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨: –Β–Ι –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –Ω―É―²―¨ –Κ ―è–±–Μ–Ψ–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Ε–Η–Κ―É –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α―²―¨―¹―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Η–¥–Β―² –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Κ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ―É –Β–Ε–Η–Κ–Α –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Μ–Η ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Η –¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥.

βÄî –· –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥―É ―²–Β–±–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨, –Η –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Ι―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι! –€–Β–Ϋ―è –Ε–¥―É―² –¥–Β–Μ–Α, –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Β–±―è ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è!

–‰ –±–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Α ―É–±–Β–Ε–Α–Μ–Α ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –±–Ψ―è―¹―¨ –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Η ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β–Ε–Η–Κ –±–Β–Ε–Η―² –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι. –ù–Ψ ―à–Α–≥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β.

¬Ϊ–ö–Α–Κ –Μ–Η―Ö–Ψ ―è –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É–Μ–Α. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α―é―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ϋ–Ψ–Φ! –ù–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨! βÄî–≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –±–Β–Μ–Κ–Α, βÄî –Ψ–Ϋ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥...¬Μ, βÄî –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –≤–Β―΅–Β―Ä –Η ―²–Β–Ϋ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨–Β–≤ –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥–Μ–Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ–Ω―É. –Δ–Η―à–Η–Ϋ–Α –Ψ–Κ―É―²–Α–Μ–Α –Μ–Β―¹, –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ-―¹–Β―Ä–Α―è –≤–Β―Ä―Ö―É―à–Κ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É―Ä–Α–≤–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ–Ω–Ψ―à–Α―â–Β–Ι―¹―è –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ-–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Ι –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É. –£–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –Κ―É―΅–Α –Φ―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤, ―¹–Φ―΄–Κ–Α―è―¹―¨, ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄–Κ–Α―è―¹―¨, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―è―¹―¨ –≤ ―Ä―è–¥―΄. ¬Ϊ–ù–Α–¥–Ψ –Η―Ö –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η, –Α ―²–Ψ –Β―â–Β ―É–Κ―É―¹―è―²¬Μ, βÄî ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α –±–Β–Μ–Κ–Α. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨? –€―É―Ä–Α–≤–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Η –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥―Ä―É–Ε–Β–Μ―é–±–Ϋ–Ψ. –ü―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η –Ω–Α―Ä―É ―à–Α–≥–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β–Ι –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¹―²–Α―è ―¹―²–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ –Φ―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤.

βÄî –€―΄ ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ. –€―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –Κ―É–¥–Α ―²―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Η―à―¨ –Ω―É―²―¨!

βÄî –‰ ―΅―²–Ψ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ? –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―²―¨ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²! βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α ―¹–Φ–Β–Μ–Α―è –Ψ―² –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Β–Μ–Κ–Α.

–£–¥―Ä―É–≥ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α–≥―É–¥–Β–Μ–Ψ, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Β―â–Β ―²–Β–Φ–Ϋ–Β–Β, –Φ―É―Ä–Α–≤―¨–Η ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹―΄–Ω–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω–Κ–Η –Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Φ―É―Ä–Α–≤–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ βÄî –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ü–Β–Μ–Α―è ―²―É―΅–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹. –ë–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Α―¹―¨

–Ζ–Α –Ω–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Φ–Η–Φ–Ψ, –Φ–Η–Ϋ―É―è –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ―É―Ä–Α–≤–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –Κ ―è–±–Μ–Ψ–Ϋ–Β.

–ë–Β–Ε–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α, –±–Β–Ε–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É ―²–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―è–±–Μ–Ψ–Ϋ–Η. –ù–Α –≤–Β―Ä―Ö―É―à–Κ–Β –±–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ, –Ψ―¹ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ.

βÄî –ö–Α–Κ–Α―è ―É–¥–Α―΅–Α! –· –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–±–Β―Ä―É –Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι! βÄî ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ―¨―é –±–Β–Μ–Κ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α ―É–Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Κ–Α―Ä–Α–±–Κ–Α―²―¨―¹―è –Κ –≤–Β―Ä―Ö―É―à–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Ψ―¹―΄ –Η ―¹―²–Α–Μ–Η ―è―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ε–Α–Μ–Η―²―¨ –Β–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι.

–ù–Ψ –Ϋ–Α –±–Β–Μ–Κ―É –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –î–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ –¥–Ψ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Β―²–Κ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ–Α –≤–Ϋ–Η–Ζ! –Θ–Ω–Α–≤ –≤ –Μ–Η―¹―²―¨―è, –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Ζ–Μ―΄–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Μ–Β―²–Β–Μ–Η ―¹–Ζ–Α–¥–Η –Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–Ε–Α–Μ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Ψ –≥–¥–Β –Η–Φ ―É–≥–Ϋ–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Μ–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―É–Κ―Ä–Α–Μ–Α –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ!

–•–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä―É–Κ―² –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ, –Η –±–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤―¹–Β ―΅–Α―â–Β –Η ―΅–Α―â–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É―¹―²–Α–Μ–Α, ―²–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨. –†―è–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ–Φ–Η–Κ –Β–Ε–Η–Κ–Α –€–Η―²–Η. –Γ–Ω―Ä―è―²–Α–≤ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Μ–Η―¹―²―¨―è, –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É.

βÄî –€–Η―²―è, –€–Η―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Α! –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Η –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η –Φ–Ψ―é –Ϋ–Ψ―à―É!

βÄî –‰–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η, –±–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Α. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ, –Η ―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Β–±―è ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è!

–†–Α–Ζ–¥–Ψ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ―²–≤–Β―²–Ψ–Φ, –±–Β–Μ–Κ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α –Κ –≥―É―â–Β –Ω–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Ϋ–Ψ –Β–Β ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ζ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―É–Ε–Β ―É–Κ―Ä–Α–Μ –Β–≥–Ψ. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Η, –±–Β–Μ–Ψ―΅–Κ–Α ―²–Α–Κ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Α...

–ü–†–û–½–ê

–Γ―²–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤

–ß―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –¥―Ä―É–Ε–±–Α? –†–Α–Ϋ―¨―à–Β ―è –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ. –î–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –¥–Α–Ε–Β –¥–Α―²―¨ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –¥–Α –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É, –≤–Β–¥―¨ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β―¹–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ. –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ: –¥―Ä―É–Ε–±–Α –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ι.

–î–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β―²–Ψ–Φ, ―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–Φ! –ù–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α, –Η –Φ―΄ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Ι―Ü–Α. –€―΄―¹–Μ–Η –Ω―É―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Β―â–Β –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―à–Α–≥ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –≤–Ψ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―É―é –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, ―¹―²–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –‰ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―è, ―²―Ä–Η–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α, –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É? –ù–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ: –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α―²―¨!

–½–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β ―è –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ―¹―è –Η ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É –≤―²―è–≥–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä–Η―²–Φ. –ë―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ: –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è ―¹–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –Ε–Β―¹―²–Κ–Η–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –¥–Ϋ―è, –≤―¹–Β –Ω–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―è ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Μ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –€―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ, –Α –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±―â–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ βÄî –Ϋ–Α–¥–Β―²―¨ ―³–Ψ―Ä–Φ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α –Η –Ϋ–Α –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹―²–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Μ―è―²–≤―΄!

–ù–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β –¥–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ―¹–Κ–Α –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Α―è ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–≤–Β–≤–Α–Μ–Η –≥―Ä―É―¹―²―¨, –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –ö–Α–Κ –±―΄―²―¨? –‰–¥―²–Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Ι―²–Η ―¹ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η? –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ –±―Ä–Α―²–Β, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Β, –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –≤―¹–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―¹–Η–Β.

–ö–Α–Κ –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹ –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨, ―è –Μ―é–±–Η–Μ –Ω―Ä–Η―É–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Β―΅―¨ ―à–Μ–Α –Ψ–±–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α–Φ –Ψ ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Ψ–Ϋ―É―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Α–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –±–Β–Ζ–Μ―é–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ―è–Ε–Α –Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α, –±–Α―Ä–Α―Ö―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α―Ö –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –≤ –¥–Β―¹―è―²–Η –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α! –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―è ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–Φ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Κ–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –½–Α –¥–Ψ–Μ–Η ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –¥–Ψ–Ω–Μ―΄–Μ –¥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –Η, –Ψ–±―Ö–≤–Α―²–Η–≤ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α –Ω–Ψ―è―¹, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É. –€–Ψ–Η ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –Ζ–Α―²–Α–Η–≤ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ.

–ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η, –±–Ψ―è–Μ―¹―è –Μ–Η ―è, –¥―É–Φ–Α–Μ –Μ–Η –Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η... –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: ―è –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Μ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±―É–¥―É―â–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Φ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―É! –€–Ϋ–Β –Ε–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β... –ù–Ψ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨―¹―è.

–£―Ä–Β–Φ―è –±–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ―¹―è –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è –Ω―Ä–Η―¹―è–≥–Η. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β: –Κ―É―Ä―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Ι―Ü–Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ ―³–Η–Ζ―Ä―É–Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―¹–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ –≤―΄–Κ―Ä–Η–Κ–Η–≤–Α–Μ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η ―²–Β―Ö ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –£―΄–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ―É―΅―à–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄. –€–Ψ―è ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Α –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Α ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Ζ―Ä―΄–≤―É. –£―¹–Β... –î–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Μ―¹―è... –¦–Η―à―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –¥–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Φ–Ψ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄. –ß―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨?! –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Ε–Η –Η –±―΄―²―¨ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö?! –ù–Ψ –Κ–Α–Κ? –ü–Μ–Α–≤–Α―²―¨-―²–Ψ ―è –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é...

–ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –≤―¹–Β ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―è–≤–Ϋ―΄–Φ! –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ ―è –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―É–≥―Ä―΄–Ζ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―¹―²―΄–¥–Α. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¹―è –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―è―² –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²–Η. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―΄–±–Ψ―Ä. –· ―Ä–Β―à–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥―É –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ –±―΄–Μ–Η –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Α–Ε–Ϋ―΄, –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Ψ–Ι.

–Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ω–Α–Μ–Ψ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ! –· ―à–Β–Μ, –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –≤–Β–¥―¨ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ε–¥–Α–Μ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η.

βÄî –≠–Ι! –Δ―΄ –Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ? βÄî –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –£–Η―²―¨–Κ–Α –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤ –Η –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Φ–Ψ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α: βÄî –ß―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨?..

–Δ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ, ―Ä–Α―¹―¹–Β―è–≤ ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―é―é –¥―΄–Φ–Κ―É. –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ ―³–Μ–Α–≥–Α, –Φ–Α―Ä―à –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α, ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä―è–¥―΄ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ψ―² –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹―Ö–≤–Α―²–Κ―É, –Ω–Ψ-–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α―Ö, ¬Ϊ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö¬Μ ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―à–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –Η ―²–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―΅–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ―é –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ―΄―²―¨ –Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Μ–Η―à―¨ –±―΄ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²―¨. –Γ―²–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄–Ι ―¹–≤–Η―¹―²–Ψ–Κ ―¹―É–¥―¨–Η... –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ....

–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―², ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ... –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥―É –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤ –Φ–Α―Ä―à–Α –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α, –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―è –Ω–Ψ–¥―΄–Φ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―¨–Β–¥–Β―¹―²–Α–Μ. –· –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―Ö―Ä–Α–Ϋ―é ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è, ―É –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Α–Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι, –≤―΄―¹–Ψ―Ö―à–Η–Ι ―Ü–≤–Β―²–Ψ―΅–Β–Κ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –±―É–Κ–Β―²–Α, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥―É –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤: –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö-–¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Μ–Α–≥–Β―Ä―è, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö βÄî ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥ –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É, ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö βÄî –Β―â–Β –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Η―Ö ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ê –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Η –Ψ–±–Ϋ―è–Μ –£–Η―²―¨–Κ–Α –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤...

–£―΄ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²–Β, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –ë―΄–≤–Α–Β―²...

βÄî–ß―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –£–Η―²―¨–Κ–Α. –· –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ.

βÄî –ù―É? –ß―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η?

βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, βÄî –≤―΄–¥–Α–≤–Η–Μ ―è. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Α–≤–Η–Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―²–≤–Β―² ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Α–±–Ψ. –û–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –±―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ζ–Α―²―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Κ–Α... –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―², ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–±―΄–≤―à–Η–Β―¹―è –Φ–Β―΅―²―΄, –Φ–Β―΅―²―΄ –Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö.

βÄî –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η, βÄî –Φ―è–≥–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –£–Η―²―¨–Κ–Α.

–ü―Ä–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η–≤ –Κ–Ψ–Φ–Ψ–Κ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –≤ –≥–Ψ―Ä–Μ–Β, ―è –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α―΅–Ϋ―É–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι.

βÄî –ö–Α–Κ ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –£–Η―²―¨–Κ–Α –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ.

–‰ ―²―É―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ: ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η ―¹–±–Η–≤―΅–Η–≤–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ–± –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–≤–Ψ–Φ –±―Ä–Α―²–Β, –Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―¹―²–Α―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ, –Φ–Β―΅―²–Α–Μ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―Ö –Η ―¹–Μ–Α–≤–Β –≥–Β―Ä–Ψ―è, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Κ–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―³―É―²–±–Ψ–Μ–Α, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –¥–Ψ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β ―è –±―΄–Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α, –Η –Ψ–±–Α ―Ä–Α–Ζ–Α –Κ –≤–Ψ–¥–Β –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥―è–¥–Η –Η ―²–Β―²–Η, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–≤ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –¥–≤–Α –Κ―Ä―É–≥–Α –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ε–Η–Μ–Β―² βÄî ―²–Α–Κ, –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι...

–ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α―è ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α, –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η –Φ―É―Ä–Α–≤―¨―è, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Η ―É–¥–Α―Ä―΄ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α.

–£–Η―²―¨–Κ–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ –Η –Κ―Ä―É―²–Η–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –≤–Β―²–Ψ―΅–Κ―É. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥―É–Φ–Α–Β―² ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –≤―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Η ―É–Ι–¥–Β―². –£―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

–û―²–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤ –≤–Β―²–Ψ―΅–Κ―É, –£–Η―²―¨–Κ–Α –≤―¹―²–Α–Μ –Η, –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. ¬Ϊ–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―²―É―²¬Μ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ. ¬Ϊ–· –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Μ–Β―¹―É. –‰–¥–Β–Φ. –£―¹–Β, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ βÄî ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α. –€―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è ―Ä–Β―à–Η―²―¨ ―ç―²―É –Ζ–Α–¥–Α―΅–Κ―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β¬Μ.

–£–Η―²―¨–Κ–Α –≤―΄―Ä–Ψ―¹ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –û―²―Ü–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ. –€–Α―²―¨ ―Ä–Α―¹―²–Η–Μ–Α –¥–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Α. –ü―΄―²–Α―è―¹―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–¥–Η―²―¨ ―¹―΄–Ϋ–Α –Ψ―² ―É–Μ–Η―Ü―΄, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹ ―à–Β―¹―²–Η –Μ–Β―² –Φ–Α―²―¨ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Α –£–Η―²―¨–Κ―É –≤ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Α. –Λ–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄–Ι, –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ–Α ―É–≤–Μ–Β–Κ―¹―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η ―É–Ε–Β –≤ 12 –Μ–Β―² ―¹―²–Α–Μ ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Η –£–Η―²―¨–Κ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α―¹―¨: –¥–Ψ–Φ, ―à–Κ–Ψ–Μ–Α, –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ, –Φ–Μ–Α–¥―à–Α―è ―¹–Β―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Κ–Α. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –¥―Ä―É–≥ ―¹–Β–Φ―¨–Η, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –£–Η―²―¨–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ –¥―è–¥–Β–Ι, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Η–Μ―΄ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –¥–Α –Β―â–Β –Η –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –£–Η―²―¨–Κ–Η –Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―Ü–≤–Β―².

–£―¹–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–Β–¥―É ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β-―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Α–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Ι.

–ö–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –£–Η―²―¨–Κ–Η–Ϋ–Α ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è, –Α –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α―Ä―è–¥ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―É–Ϋ–Κ―²―É.

–‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –£–Η―²―¨–Κ–Α ―É–±–Β–¥–Η–Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Η ―Ü–≤–Β―²–Α –Ω–Μ–Α–≤–Ψ–Κ –Η –Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Α–Ω–Ψ―΅–Β–Κ.

–‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω–Μ―΄–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Ψ―² ―¹―É–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Β.

–‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Α―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―ç―¹―²–Α―³–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Α –Ψ–±―â–Α―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄.

–€―΄ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ–Η.

–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―É–Ε–Η–Ϋ–Β, ―Ä–Β–±―è―²–Α –≤–Ζ–Α―Ö–Μ–Β–± ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Η–Ζ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α –£–Η―²―¨–Κ–Β, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Μ–Η―Ö–Ψ ¬Ϊ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η¬Μ –≤―¹–Β―Ö –Η –Κ–Α–Κ ―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β ―ç―¹―²–Α―³–Β―²―΄ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ¬Ϊ–¥–Ψ―¹―²–Α–Μ¬Μ –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α. –€―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –£–Η―²―¨–Κ―É –Κ―É―¹–Ψ–Κ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―Ä–Ψ–≥–Α, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ϋ–Α–Φ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Α.

–Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―², ―è –Ε–Η–≤―É –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ, ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –≤―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―². –· –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―¹–Μ―É–Ε―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α―¹―²–Β―² ―¹―΄–Ϋ, ―¹–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ–Α, –£–Η―²―¨–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–≤―É―². –Γ–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Φ―΄ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η, –Φ―΄ –Η –Ϋ–Α―à–Η –Μ―É―΅―à–Η–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è βÄî –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤―΄. –€―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨. –ù–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ ―²–Β―Ö ―¹―²–Α –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –£–Η―²―¨–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ω–Μ―΄–Μ –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è...

–£–Ϊ–Γ–Δ–ê–£–ö–ê

–·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤ –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤

–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ

–ù–Β –Κ–Μ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω―É–Μ―è–Φ –Η ―è–¥―Ä–Α–Φ,

–ê ―¹ –≤–Β―Ä–Ψ–Ι –Η –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –±–Α―Ä―¨–Β―Ä.

–Ξ―Ä–Α–±―Ä―΄–Ι –≤ –±–Ψ―é, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–≤

–‰ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Α–Φ –≤ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä.

–€–Α–Μ–Α―Ö–Ψ–≤ –Κ―É―Ä–≥–Α–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ –±–Α―¹―²–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ,

–û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–≤.

–£–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ βÄî –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α

–ü–Α–Φ―è―²―¨ –Η –Γ–Μ–Α–≤–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤ –‰–≤–Α–Ϋ

.jpg)