–Ъ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –≤ —В—А–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ:

- –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ї–Њ–љ–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –Я–Ы (—В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –Ј–∞ –±–Њ—А—В–Њ–Љ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ 30 –°);

- –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є –њ—А–Є –µ—С –Ј–∞—А—П–і–Ї–µ;

- –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –Є —Б–Њ–ї–µ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л.

–Ґ–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е ( —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Њ–≤, –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤) –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –і–Њ 65 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤. –Т—Б—С —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є (–Ј–∞—Б–Њ–ї–Є–≤–∞–љ–Є—О –≤–Њ–і—П–љ—Л—Е —Е–Њ–ї–Њ–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—О —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ, —А–∞–Ј–≥–µ—А–Љ–µ—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–≤–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—А—А–Њ–Ј–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј–љ–Њ—Б—Г —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є —А—Г–±–∞—И–µ–Ї –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–Є–ґ–љ–Є—Е –≥–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Њ–Ї –Є –і—А.)

–Т 5-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –≤ —А—Г–±–∞—И–Ї–∞—Е –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —А—Г—З–љ—Л—Е –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Њ–Ї –≥–∞–Ј–Њ–Њ—В–≤–Њ–і–∞ –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–Є—Й–Є. –Ф–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –≤ –Љ–Њ—А–µ, –љ–∞ –Я–Ы, –≤ –±–∞–Ј–µ, –±—Л–ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –љ–µ—И—В–∞—В–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ- –Є –≥–∞–Ј–Њ—Б–≤–∞—А—Й–Є–Ї –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ 1-–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –Т.–Э–µ—Д—С–і–Њ–≤.

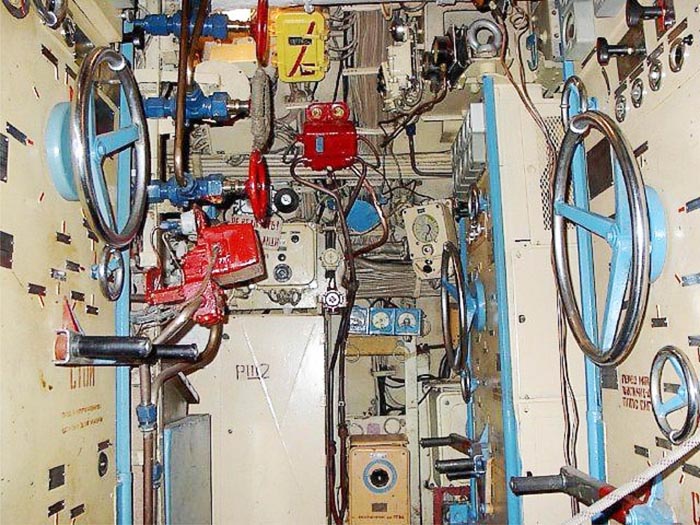

–Ш–Ј-–Ј–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л—В—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Њ–≥–љ–µ–≤—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Я–Ы –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Ї–∞—З–Ї–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–≤–∞—А–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–µ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 21% –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ (–Э–С–Ц-–Я–Ы), –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–ї—П —Б–≤–∞—А–Њ—З–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–∞–≤—Л–є –У–У–≠–Ф —В–Є–њ–∞ –Я–У-101, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є —П–Ї–Њ—А—М —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ, –њ–Є—В–∞—П—Б—М –Њ—В –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є, –∞ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є - –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ —Б–≤–∞—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–∞—В–µ–ї—М –љ–∞ –µ–≥–Њ —Й–Є—В–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ–†–∞–±–Њ—В–∞ –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–≤–∞—А–Ї—Г¬ї. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤ —Ж–µ–њ—М –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±–Љ–Њ—В–Ї–Є –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —П–Ї–Њ—А—П —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–∞—В–µ–ї—П –≤–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—П –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ј–∞–ґ–Є–Љ–∞—Е –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —П–Ї–Њ—А—П –і–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б–≤–∞—А–Ї–Є.

–°–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В—М—О, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є –≤ 6-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –±—Л–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤–Є—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —В–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В–µ–љ–љ—Л—Е –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ–µ–і–љ—Л—Е —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞—Е, –њ–Њ–і–∞—О—Й–Є—Е –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г –љ–∞—Б–Њ—Б–Њ–Љ –Т–¶–Э-90 5 –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –Ї –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Њ—Е–ї–∞–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –У–У–≠–Ф.

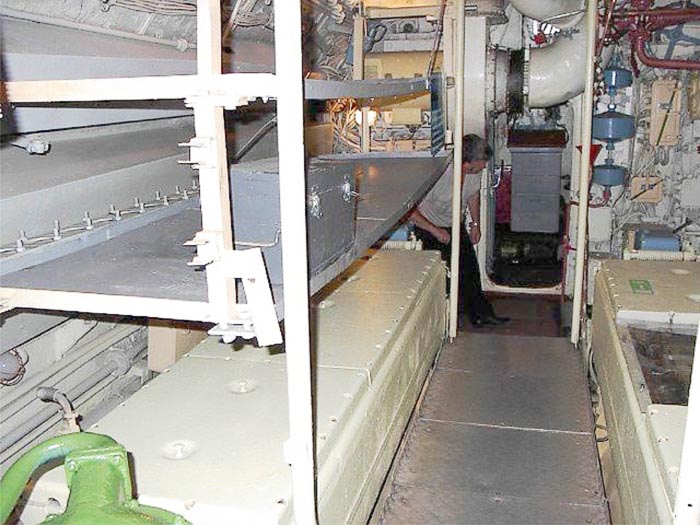

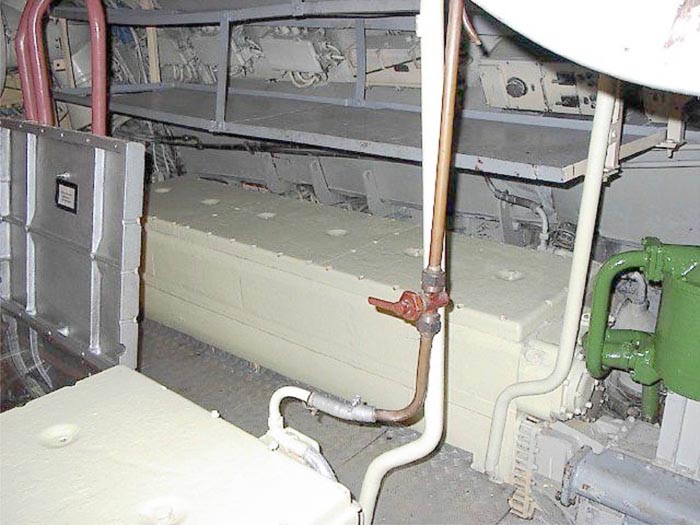

–Э–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —В—А–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –≥—А–µ–±–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—П. –Э–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–є –ї–Є–љ–Є–Є –≤–∞–ї–∞ - –У–У–≠–Ф —В–Є–њ–∞ –Я–У-102, –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М—О 2700 –ї.—Б. –њ—А–Є 540 –Њ–±/–Љ–Є–љ, –љ–∞ –±–Њ—А—В–Њ–≤—Л—Е - –У–У–≠–Ф —В–Є–њ–∞ –Я–У-101, –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М—О 1350 –ї.—Б. –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ—А–Є 440 –Њ–±/–Љ–Є–љ. –†–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –≤ 6 –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –∞ –У–≠–Ф —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Я–У-104 –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М—О 140 –ї.—Б. –њ—А–Є 185 –Њ–±/–Љ–Є–љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –≤ 7-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–є –ї–Є–љ–Є–Є –≤–∞–ї–∞.

–Ф–ї—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –У–У–≠–Ф –Ї–∞–ґ–і—Г—О –±–Њ—А—В–Њ–≤—Г—О –Љ–∞—И–Є–љ—Г –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї –Њ–і–Є–љ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–≤–µ–љ—В–Є–ї—П—В–Њ—А, –∞ —Б—А–µ–і–љ—О—О - –і–≤–∞. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ - 16000 –Љ3/—З–∞—Б.

–Т–Њ–Ј–і—Г—Е –Њ—В –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —З–∞—Б—В–µ–є –У–У–≠–Ф –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Њ—Е–ї–∞–і–Є—В–µ–ї–Є, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї –Є –њ–Њ–љ–Є–ґ–∞–ї —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Г –≤ –љ–µ–Љ. –Т 6-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Њ—Е–ї–∞–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ –і–≤–∞ - –љ–∞ –±–Њ—А—В–Њ–≤—Л—Е –У–У–≠–Ф –Є —З–µ—В—Л—А–µ - –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ.

–Я—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –Њ–±–Љ–Њ—В–Њ–Ї —П–Ї–Њ—А–µ–є –Є –њ–Њ–ї—О—Б–Њ–≤ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Л –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–ї—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є, —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ–є –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—П –Љ–∞—И–Є–љ—Л —Б—В–∞–љ–µ—В –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Є –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –і–≤—Г—Е –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Њ—Е–ї–∞–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Г –±–Њ—А—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –У–У–≠–Ф, –µ–≥–Њ –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–∞ –і–Њ 75% –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є (—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Э–С–Ш–Ґ–°-–Я–Ы), –∞ —Г –љ–∞—Б –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –≤—Б–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Њ—Е–ї–∞–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і—Л, –њ–Њ–і–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ –Ї –љ–Є–Љ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г, –±—Л–ї–Є –≤ —Б–≤–Є—Й–∞—Е. –Ф–ї—П –Ј–∞–і–µ–ї–Ї–Є —Н—В–Є—Е —Б–≤–Є—Й–µ–є –±—Л–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –≤—Б–µ –ї–µ–љ—В–Њ—З–љ—Л–µ –±—Г–≥–µ–ї–Є, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ–Ј–Є–љ–∞ –Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–∞—П –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–∞, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Є—Й–Є –љ–∞ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ –Ї–ї–µ—В–љ–µ–≤–Ї–Є.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –і–ї—П –Ј–∞–і–µ–ї–Ї–Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—П–≤–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–≤–Є—Й–µ–є –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –У–У–≠–Ф –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Ї 70¬∞–°, –љ–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є 6-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є —Б—В–Њ–є–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М. –С–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ—Б–ї–Є —Е–Њ–і–Њ–≤—Г—О –≤–∞—Е—В—Г –Є –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Є –Ј–∞–і–µ–ї–Ї–Є —Б–≤–Є—Й–µ–є –≤ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞—Е. –Ч–і–µ—Б—М –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є, –љ–µ—Б—Г—Й–Є–µ –≤–∞—Е—В—Г –≤ 6-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Э–Њ –Њ—Б–Њ–±—Г—О –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—Г –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Њ–≤ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –°.–Ь—Г—Е–Є–љ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є –Т.–Э–µ—Д–µ–і–Њ–≤.

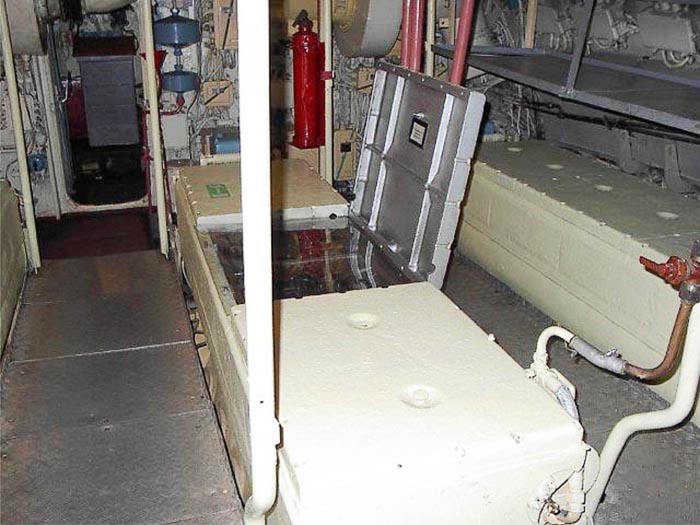

–Ш–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –У–У–≠–Ф –≤ —В—А—О–Љ–µ 6-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞, —З—В–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В –Я–Ы –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г. –Ф–ї—П –Њ—В–Ї–∞—З–Ї–Є —Н—В–Њ–є –≤–Њ–і—Л –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Њ—Б—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—А—И–љ–µ–≤–Њ–є –љ–∞—Б–Њ—Б 2–Я-1 7-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї —Б—В–∞—А—И–Є–є —В—А—О–Љ–љ—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б –Р.–Ъ–Њ–љ–і—А–∞—В—М–µ–≤. –Я–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—О —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤ 6-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞ –і–≤—Г—Е —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–і–Є—Б—В–Є–ї–ї—П—В–Њ—А–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї —В–Є–њ–∞ –≠–Ф 25/45, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В—А—О–Љ–љ—Л–µ –Є–Ј –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–і—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –і–Є—Б—В–Є–ї–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г. –≠—В—Г –≤–Њ–і—Г –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–ї—П –і–Њ–ї–Є–≤–Ї–Є –≤ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В –Р–С, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–ї—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–≤—И–µ–є –њ—А–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –Я–Ы. –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Н—В–Є—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї —В—А—О–Љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ 10 —В–Њ–љ–љ –і–Є—Б—В–Є–ї–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Є –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—О–Љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—А—И–Є–љ–Њ–є 1-–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –°.–Ъ–Њ–Ј—Л—А–µ–≤—Л–Љ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–Љ —В—А—О–Љ–љ—Л–Љ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–Љ –Р.–Ъ–Њ–љ–і—А–∞—В—М–µ–≤—Л–Љ.

–Ш–Ј-–Ј–∞ —З–∞—Б—В—Л—Е –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–є –Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –Ј–∞—А—П–і–Њ–Ї –Є –њ–Њ–і–Ј–∞—А—П–і–Њ–Ї –Р–С —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ј–∞–њ–∞—Б –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є –ї—О–±–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї—Б—П –і–≤—Г–Љ—П –і–Є–Ј–µ–ї—М-–Ї–Њ–Љ–њ—А–µ—Б—Б–Њ—А–∞–Љ–Є –Ф–Ъ-2, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –Ї–Њ—А–Љ–µ 5-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –Ј–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—П–Љ–Є, –Є –Њ–і–љ–Є–Љ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Ї–Њ–Љ–њ—А–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–Љ –≠–Ъ-15, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ 6-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ.

–Ш–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –і–Є–Ј–µ–ї—М-–Ї–Њ–Љ–њ—А–µ—Б—Б–Њ—А—Л. –Я—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —Н—В–Њ–≥–Њ —П–≤–Є–ї–Є—Б—М —З–∞—Б—В—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–Є –≤—Б–∞—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Є –љ–∞–≥–љ–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–є. –Т —Б—В–µ—Б–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –њ—А–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–µ –≤ 5-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, —В—А—О–Љ–љ—Л–µ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ—А–µ—Б—Б–Њ—А—Л –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї–Є –≤—Л—И–µ–і—И–Є–µ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –Ї–ї–∞–њ–∞–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ—А–µ—Б—Б–Њ—А—Л –≤–љ–Њ–≤—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О. –Ч–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—Л –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —В—А—О–Љ–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Т.–Ы–Є–Ј—Г–љ–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—О–Љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є –°.–Ъ–Њ–Ј—Л—А–µ–≤ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–є —В—А—О–Љ–љ—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б –Р.–Ъ–Њ–љ–і—А–∞—В—М–µ–≤.

–Ш–Ј-–Ј–∞ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є ¬Ђ–Я—А–∞–≤–Є–ї —Г—Е–Њ–і–∞ –Ј–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –±–∞—В–∞—А–µ—П–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Т–Ь–§¬ї (–Я–£–Р–С-64). –Р–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Ј–∞—А—П–і –Р–С –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ –±–µ–Ј –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Р–С –њ—А–Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞ 47¬∞–°. –Э–Њ –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –Ј–∞—А—П–і –Р–С, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–∞ –ї—О–±–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О —Е–Њ–і–∞, –∞ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Є–Љ–µ—В—М –њ–Њ–ї–љ—Г—О —С–Љ–Ї–Њ—Б—В—М. –Ф–ї—П —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є—П —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞ (–Ь–Я–≠), —З—В–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П.

–Я—А–Є –Ј–∞—А—П–і–Ї–µ –Р–С –≤ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Ь–Я–≠ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В:

–∞) –љ–∞ 15 –Љ–Є–љ—Г—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —З–∞—Б–∞ –Ј–∞—А—П–і–∞ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е 3-—Е —Б—В—Г–њ–µ–љ—П—Е, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є;

–±) –љ–∞ 15 –Љ–Є–љ—Г—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —З–∞—Б–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є - 4-–є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –Ј–∞—А—П–і–∞;

–≤) –љ–∞ 15 –Љ–Є–љ—Г—В –њ–µ—А–µ–і –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞—А—П–і–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і–ї—П –Р–С –±–µ–Ј –°–Т–Ю –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ь–Я–≠ –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—А—П–і–Њ–≤.

–Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –Р–С, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Г —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞, –љ–Њ –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є—О –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞. –І–µ–Љ –≤—Л—И–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞, —В–µ–Љ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–µ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞ –Њ—В 20¬∞–° –і–Њ 40¬∞–° –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–µ 10¬∞–° –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞. –Р –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є—П –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ —Б–≤—Л—И–µ 4% (–њ–Њ –Њ–±—К–µ–Љ—Г) –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В –Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В—Г—О —Б–Љ–µ—Б—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ї–µ–≥–Ї–Њ –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Њ—В –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є, –Њ—В –Є—Б–Ї—А—Л –ї—О–±–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–µ —Б –ї—О–±–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–∞–≥—А–µ—В–Њ–є –і–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л 330¬∞–°.

–Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–Љ–Є –≥–∞–Ј–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є —З–µ—В–Ї–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л—Е —П–Љ–∞—Е 3%, –Ј–∞—А—П–і –Р–С –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ –±–µ–Ј –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –µ—С –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Р –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М, —В–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є –≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Р–С –±–∞—В–∞—А–µ–є–љ—Л–Љ–Є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—В–Њ—А–∞–Љ–Є –≤ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л–µ –Њ—В—Б–µ–Ї–Є –њ—А–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–∞—Е –Ъ–Я–І-6.

–Т –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–∞ +65¬∞–°, –љ–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є. –°–ї–∞–≤–∞ –Є–Љ –Є —Е–≤–∞–ї–∞! –Э–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—З—Г –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Г—О —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—О –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–Њ–є 2 —Б—В–∞—В—М–Є –Р.–Ъ–Њ–ї–Њ–±–Њ–≤—Л–Љ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–Њ–є 2 —Б—В–∞—В—М–Є –Т.–Ы–µ–±–µ–і–µ–≤—Л–Љ.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –љ–µ –Њ–±–Њ—И–ї–∞ –љ–∞—Б —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є.

7-–≥–Њ –љ–Њ—П–±—А—П –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л 5-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –њ—А–∞–≤—Л–є –і–Є–Ј–µ–ї—М –Ї –њ—Г—Б–Ї—Г –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –†–Ф–Я. –Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ –љ–∞ 2-3 –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞ –Є–Ј –Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–Њ—А–љ—Л—Е –Ї—А–∞–љ–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–∞ –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–і–∞, –Њ —З—С–Љ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Љ–Є—З–Љ–∞–љ –Р.–°—В–Њ–ї—П—А–Њ–≤ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –њ–Њ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–µ–є —Б–≤—П–Ј–Є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ - –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Ї –њ—Г—Б–Ї—Г –љ–∞ –≤–Є–љ—В –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –†–Ф–Я –ї–µ–≤—Л–є –і–Є–Ј–µ–ї—М. –Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–Є –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–Ј–µ–ї—П –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ, –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–Њ—А–љ—Л—Е –Ї—А–∞–љ–Њ–≤ —И–µ—Б—В–Є —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Њ–≤ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–і–∞. –Ш–Ј –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ—Л –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–і—Л –њ–Њ –Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–Њ—А–љ—Л–Љ –Ї—А–∞–љ–∞–Љ –Є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ—Г —Б–ї–Є–≤–∞ –Є–Ј –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –≥–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–Є –і–Њ –≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Є —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—З–Є–љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–і—Л –њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –і–Є–Ј–µ–ї—М –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–µ—В—Б—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤–Њ–і—Л –≤ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞—Е –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–Ј–µ–ї—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ —Г–ґ–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –њ–Њ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–µ–є —Б–≤—П–Ј–Є, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –ї–µ–≤—Л–є –і–Є–Ј–µ–ї—М –љ–∞ –≤–Є–љ—В –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –†–Ф–Я. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —Н—В–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞, –Љ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є. –•–Њ—В—П –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М –љ–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ—Г —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С–І-5 –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ы.–У.–Я–Њ—В–∞–њ–Њ–≤ –Є —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т.–Т.–Ы—О–±–Є–Љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г.

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ ¬Ђ–Ш–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ¬ї, –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –і–∞–љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–∞—З–Є –і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Љ–∞—И–Є–љ–љ—Л–Љ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Њ–Љ.

–Ь–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ—А–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –ї–µ–≤—Л–є –і–Є–Ј–µ–ї—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ –і–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–і—Л —З–µ—А–µ–Ј –Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–Њ—А–љ—Л–µ –Ї—А–∞–љ—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Є –њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –і–Є–Ј–µ–ї—М. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П —Б—В—Г–Ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞. –Ф–Є–Ј–µ–ї—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є. –Э–∞–Љ –±—Л–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ 1-–Љ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –≥–Є–і—А–∞–≤–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–і–∞—А. –ѓ –љ–µ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї —Б —Б–µ–±—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–µ—Б—П. –£–њ—А–µ–Ї–∞–ї —Б–µ–±—П –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –њ—Г—Б—В–Є—В—М –і–Є–Ј–µ–ї—М –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ—З–µ–≥–Њ, –њ—Г—Б–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ, –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ –љ–µ—В. –Ф–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В –Њ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –≤ —Б—В—А–Њ—О –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 3-–є (—Б—А–µ–і–љ–Є–є) –і–Є–Ј–µ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Љ–Њ–≥ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–Є –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –†–Ф–Я, –љ–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–∞. –Ф–∞ –Є –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –Р–С —В–Њ–Ї–Њ–Љ 1-–є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –і–µ–ї–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤–≤–µ—Б—В–Є –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–∞–≤—Л–є –і–Є–Ј–µ–ї—М. –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Г—О –±—А–Є–≥–∞–і—Г –Є–Ј —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—В –≤–∞—Е—В—Л –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤. –Т —А–∞–±–Њ—В–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л —П –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤—Б–Ї—А—Л–ї–Є –≤—Б–µ –ї—О—З–Ї–Є –Ї–∞—А—В–µ—А–∞ –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є, –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –ї–Є –≤ –Љ–∞—Б–ї–Њ –≤–Њ–і–∞. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є –≤—Б–µ —И–µ—Б—В—М —И–∞—В—Г–љ–Њ–≤ –љ–∞ –њ–Њ–≥–Є–±, —В–Њ –µ—Б—В—М –Є–Ј–Љ–µ—А–Є–ї–Є —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г —И–∞—В—Г–љ–∞–Љ–Є –Є –≤—В—Г–ї–Ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Є—Е —Б—А–∞–≤–љ–Є–ї–Є —Б–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ –і–Є–Ј–µ–ї—П. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ї—А—Л—И–Ї–Є —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Њ–≤, –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М, –љ–µ—В –ї–Є —В—А–µ—Й–Є–љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А—Г–±–∞—И–µ–Ї –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Ї—А—Л—И–Ї—Г —Б–њ—А–µ—Б—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є –Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ —И—В–∞—В–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –µ—С –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Т—А–Њ–і–µ, –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –љ–µ—Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є. –Э–Њ –≤–µ–і—М –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Ї—А—Л—И–Ї–∞ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Њ–≤ –≤–µ—Б–Є—В –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 300 –Ї–≥. –Ь–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–∞–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Н—В—Г —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ —Б—В–µ—Б–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –њ—А–Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–µ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –≤ 50¬∞–° –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О –≤—Б–µ –Ї—А—Л—И–Ї–Є —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ—Л, —Б–њ—А–µ—Б—Б–Њ–≤–∞–љ—Л –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Ю–њ—А–µ—Б—Б–Њ–≤–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –≤–Њ–і—П–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞ –≤ —А–µ—Б–Є–≤–µ—А–µ –њ—А–Њ–і—Г–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –Є —А—Г–±–∞—И–µ–Ї —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Њ–≤. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –љ–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –ґ–µ –≤ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞—Е –і–Є–Ј–µ–ї—П –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –≤–Њ–і–∞?

–Я—А–Є –≤—Б–Ї—А—Л—В–Є–Є —Б–њ—Г—Б–Ї–љ—Л—Е –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –≥–∞–Ј–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–Є –±–Њ—А—В–Њ–≤—Л—Е –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–±–Є—В—Л –≥–∞—А—М—О, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –љ–Є—Е –љ–µ —Б–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В—А—О–Љ, –∞ —Б–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –≥–∞–Ј–Њ–Њ—В–≤–Њ–і–∞ –њ–µ—А–µ–і –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –≥–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–Њ–є.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –±–Њ—А—В–Њ–≤—Л–µ –і–Є–Ј–µ–ї–Є –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї –њ—Г—Б–Ї—Г –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –†–Ф–Я, –Є—Е –њ—А–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ –њ—А–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–∞—Е –≥–∞–Ј–Њ–Њ—В–≤–Њ–і–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Я—А–Є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–µ –Я–Ы –љ–∞ –љ–Њ—Б –≤–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї—Г –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞ –≤ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Њ—А, –∞ –і–∞–ї–µ–µ –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ –≤ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А—Л –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є.

–Ю—В–Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Я–Ы –≤ –≥–∞–Ј–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і –†–Ф–Я –Љ—Л –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –≤ —А–Њ–і–љ—Г—О –±–∞–Ј—Г. –Т–Є–љ–Њ–≤–љ–Є—Ж–µ–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –і–≤—Г—Е–±–Њ–є–љ–∞—П –≥–∞–Ј–Њ–≤–∞—П –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–∞ –†–Ф–Я, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤—Л—Е–ї–Њ–њ–љ—Л—Е –≥–∞–Ј–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—А–µ–ї–Њ —Г–њ–ї–Њ—В–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–∞ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –≥–∞–Ј–Њ–Њ—В–≤–Њ–і–µ —Г –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –≥–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–Є.

–£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –љ–∞—И –Њ–њ—Л—В –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –±—Л–ї–∞ —Б–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П —В–∞—А–µ–ї–Ї–Є –і–≤—Г—Е–±–Њ–є–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–Є –†–Ф–Я. –Т –µ—С –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –њ—А–Є —А–∞–±–Њ—В–µ –і–Є–Ј–µ–ї—П –њ–Њ–і –†–Ф–Я, –Ї –љ–µ–є –Њ—В –љ–∞—Б–Њ—Б–∞ –Т–¶–Э-90 –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–Љ—Л–≤–∞–ї–∞ —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ, –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ, –Є –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≥–∞–Ј–∞–Љ–Є —З–µ—А–µ–Ј –≥—Г—Б–∞–Ї –≤ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–Ј–µ–ї—П, –Њ–љ –±—Л–ї –Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–љ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –Є —Б—В–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —А–µ–ґ–Є–Љ–∞—Е, —З—В–Њ –њ–Њ–≤—Л—Б–Є–ї–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –±–Њ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Я–Ы. –Я—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–µ –Ї–ї–∞–њ–∞–љ—Л —Б –≥–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ—Б—В–µ–є –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –Є –≥–∞–Ј–Њ–Њ—В–≤–Њ–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—З–Є—Й–µ–љ—Л, —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ—Л –љ–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–µ –Ї—А–∞–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј —А–µ—Б–Є–≤–µ—А–∞, –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–∞ —Б –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, –≤—Л—Е–ї–Њ–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є —А–µ—Б–Є–≤–µ—А–∞ –њ—А–Њ–і—Г–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞.

–Я—А–Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–Ј–µ–ї—П –±—Л–ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —И–∞—В—Г–љ 1-–≥–Њ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ–≥–Є–± –≤ –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –≤—В—Г–ї–Ї–Є, –∞ –≤—В—Г–ї–Ї–∞ 1-–≥–Њ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ (–Њ—В–Ї–Њ–ї–Њ—В –Ї—Г—Б–Њ–Ї –≤—В—Г–ї–Ї–Є). –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А—Л –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є.

–Э–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є, –њ—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т.–Т.–Ы—О–±–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Р.–У.–Я–Њ—В–∞–њ–Њ–≤–∞, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В—А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–Є–Ј–µ–ї—М –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ 5-—В–Є —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞—Е. –†–µ–Љ–Њ–љ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–µ –Њ—В –≤–∞—Е—В—Л –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л –Є –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є. –С—Л–ї–∞ —Б–љ—П—В–∞ –Ї—А—Л—И–Ї–∞ 1-–≥–Њ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ—А—И–µ–љ—М –Є —И–∞—В—Г–љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–≥–Є–±–Њ–Љ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞–ї –Ї –≤—В—Г–ї–Ї–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ—В–Ї–∞—З–∞–ї–Є –Љ–∞—Б–ї–Њ –Є–Ј –Ї–∞—А—В–µ—А–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—П, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –љ–∞—Б—Г—Е–Њ –њ—А–Њ—В–µ—А–ї–Є –≤–µ—В–Њ—И—М—О —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б–Ї—А—Л—В—Л–є –ї—О–Ї —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–Љ—Л –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ 1-–≥–Њ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б–Ї—А—Л—В—Л–є –ї—О–Ї, –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ —Б–Ї—А—Г–≥–ї—П–ї–Є –Њ—Б—В—А—Л–µ –Ї—А–Њ–Љ–Ї–Є –≤—В—Г–ї–Ї–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Њ—В–Ї–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ –Ї—Г—Б–Ї–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –љ–∞–њ–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞. –≠—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—А—И–љ—П –µ–≥–Њ –Љ–∞—Б–ї–Њ—Б—К–µ–Љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –љ–µ –Ї–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Б—В—А—Л—Е –Ї—А–Њ–Љ–Њ–Ї –≤—В—Г–ї–Ї–Є –Є –љ–µ –ї–Њ–Љ–∞–ї–Є—Б—М. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ —В—А—Г–і–Њ–µ–Љ–Ї–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —З—Г–≥—Г–љ–љ–∞—П –≤—В—Г–ї–Ї–∞ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞ –њ–Њ–і–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ.

–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞, –Є–Ј –Ч–Ш–Я–∞ –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –љ–Њ–≤—Л–є —И–∞—В—Г–љ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є –њ–Њ—А—И–µ–љ—М, –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–љ—П–≤ —Б –љ–µ–≥–Њ –і–≤–∞ –љ–Є–ґ–љ–Є—Е –Љ–∞—Б–ї–Њ—Б—К–µ–Љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є, –њ—А–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—А—И–љ—П –≤–љ–Є–Ј, –і–Њ—Б—В–∞—В—М –і–Њ –Њ—В–Ї–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ –Ї—Г—Б–Ї–∞ –≤—В—Г–ї–Ї–Є –Є –њ–Њ–ї–Њ–Љ–∞—В—М—Б—П.

–Я–Њ—А—И–µ–љ—М —Б —И–∞—В—Г–љ–Њ–Љ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –≤–Њ –≤—В—Г–ї–Ї—Г —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ —Б–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–Є–ґ–љ—О—О –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї—Г —И–∞—В—Г–љ–∞ –Ї —И–∞—В—Г–љ–љ–Њ–є —И–µ–є–Ї–µ –Ї–Њ–ї–µ–љ—З–∞—В–Њ–≥–Њ –≤–∞–ї–∞. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є –Ї—А—Л—И–Ї—Г —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞, –Њ—З–Є—Б—В–Є–ї–Є –Ї–∞—А—В–µ—А –і–Є–Ј–µ–ї—П –Њ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ–Ї–∞—З–∞–ї–Є –Љ–∞—Б–ї—П–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–Њ—Б–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –Ї—А—Л—И–Ї—Г –ї—О–Ї–∞ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–Љ—Л. –Э–∞—Б–Њ—Б-—Д–Њ—А—Б—Г–љ–Ї—Г 1-–≥–Њ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞ –Њ—В–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –Њ—В –њ–Њ–і–∞—З–Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞. –Ф–Є–Ј–µ–ї—М –µ—Й–µ —А–∞–Ј —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є, –њ—А–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –µ–≥–Њ –≤—А—Г—З–љ—Г—О –Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ —А–µ–Ј–µ—А–≤–µ, —А–µ—И–Є–≤ –µ–≥–Њ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –≤—Л–є–і–µ—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –і–≤—Г—Е —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є.

–Я—А–Є –≤–≤–Њ–і–µ –≤ —Б—В—А–Њ–є –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ, –љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—З—Г –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–∞ –Р.–°—В–Њ–ї—П—А–Њ–≤–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ —Б—В–∞—А—И–Є–љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є –Р.–Х—Д—А–µ–Љ–Њ–≤–∞, –Х.–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–∞, –°.–Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞, —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –Р.–Ь–Є–ї–Њ–≤–Є–і–Њ–≤–∞, –Э.–Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞.

–≠—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.