...

— А как ваша фронтовая судьба складывалась?

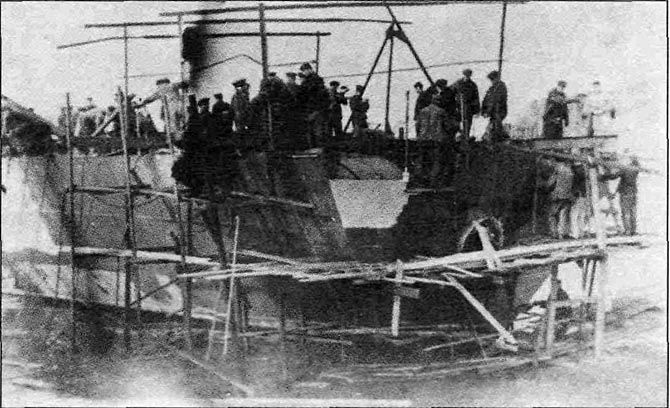

— После года обучения в школе юнг я как отличник по распределению выбрал Черноморский флот. Попал на крейсер «Молотов». Гимнастические навыки на корабле очень пригодились. Должность у меня была — старший матрос-артэлектрик, заведовал прибором ветра. А когда освобождали Новороссийск и Феодосию, наш крейсер самолёт подбил — 22 метра кормы оторвало. Взяли «Молотов» на буксир, и — в Батуми, на судоремонтный завод. Приставили корму от тяжёлого крейсера «Фрунзе», который был недостроен, а та — на четыре метра шире. И как-то пошли мы в увольнительную на танцы, а там нас лётчики встречают: «О! «залупешники» пришли!» Мы сразу не поняли почему, а те смеются и поясняют: вы бы свой корабль с воздуха видели. Эта хохма на всю жизнь осталась.

— Приходилось участвовать в десантных операциях?

— Юнг не брали. Не потому что молодые, потому что технари. Тех, кто со шваброй ходил, канаты крепил, могли любого взять, а нас ведь не заменишь, мы за приборы отвечали.

— Где Победу праздновали?

— В Крыму, на Черноморском флоте. Кстати, даже во время службы про спорт не забывал. Был чемпионом флота и по прыжкам в воду, и по гимнастике. В 1946-м стал чемпионом РСФСР по гимнастике, и вскоре получил… инвалидность.

— Как так?

— Был День военно-морского флота. Ну, меня как чемпиона Золотарев, начальник физической подготовки флота, вызывает и говорит: «Командующий флотом Горшков на линкоре хочет сделать спортивный праздник. Надо не подкачать».

Поставили перекладину, я начал выступление, вдруг пошёл дождь, и я не удержался на снаряде — сорвался. Ребята потом рассказывали, подбежали к тебе — лежишь, пена изо рта, посинел весь, подумали, всё, Сашке конец. На катере доставили меня в госпиталь, где девять дней провёл без памяти. Не распрощался с жизнью лишь благодаря стечению обстоятельств. В это время какому-то генералу из Москвы прислали пенициллин, а он ночью умер. Решением военного совета госпиталя решили отдать лекарство самому тяжелобольному. Таким оказался я. Сделали мне пункцию спинного мозга, ввели антибиотик, выжил. Потом говорили, что родился под счастливой звездой.

А уже в 1948-м я приехал в Севастополь и занял первое место в России по прыжкам в воду. Все просто остолбенели, полковник медслужбы, который меня лечил, как увидел, что выступаю, в ужасе подбежал к главному судье:

— Снимите этого матроса. Не дай бог, головой ударится, умрёт же.

Я судье говорю: не умру, сняли с меня инвалидность, к тому же один прыжок остался — два назад, прогнувшись, ногами вход. Не убьюсь.

Потом всё-таки демобилизовали меня по инвалидности, с диагнозом сотрясение мозга и кровоизлияние в мозг. Пришлось возвращаться к гражданской жизни.

— В которой, наверняка, не было ни дня без спорта.

— Точно. Иду как-то по улице, встречаю друга своего, Котельникова, он мне: айда к нам в мединститут работать преподавателем физкультуры. Я ему: ты что, у меня всего восемь классов школы, а в ответ: ничего, ты же чемпион России. Когда пришёл устраиваться на работу, завкафедрой обомлел: без высшего образования да ещё с белым билетом. Но ничего, приняли. А потом я решил дальше учиться, поехал в Каунас, где только-только школу тренеров открыли. После двух лет занятий присвоили мне специальность тренер по гимнастике, что приравнивалось к высшему образованию, и преподаватель физического воспитания — среднее образование. Вернулся в Казань, начал трудиться в пединституте, но недолго. Приехала комиссия, которая посмотрела на мои документы и вынесла вердикт: работать преподавателем не можете, недоучились. Тренером — пожалуйста. Ну что делать? Поехал в Ригу к другу, который работал завкафедрой гимнастики, там меня зачислили сразу на третий курс. Получил диплом, а тут негласный приказ — всех русских педагогов из Прибалтики долой. Опять в Казань, на этот раз преподавателем в авиационный институт.

— А в нашем городе когда же обосновались?

— В 1954-м. Возвращался из Астрахани домой с чемпионата России по прыжкам в воду, но не доехал. В Сталинграде с парохода меня сняли Юрка Чекалин, зампред «Спартака», и Моисей Касьяник, сказали: Сашка, скоро первая Спартакиада народов СССР будет (в 1956 году), а у нас прыгунов в воду нет, да и гимнастов тоже, выручай, мы тебе квартиру дадим. Согласился. Уволился в Казани, приехал в Сталинград, прихожу на обещанную жилплощадь, а там мне говорят: занято. Как так? Ну ничего, первую ночь в городе ночевал на станции лыжной базы «Спартака», где сейчас ТЮЗ стоит. На следующий день с инспектором повели меня на квартиру на улице Мира, уже с ордером на вселение. А там опять не пускают, в двух комнатах муж с женой да четверо детей, куда мне ещё? В общем, опять на лыжную базу. Звонят потом из «Спартака», говорят: нашли мы тебе двухкомнатную квартиру, но одному там жить не положено, бери свою невесту и вселяйся. А невеста у меня была из Иванова, Лидочка Белых, семикратная чемпионка России по гимнастике, девушка гордая, со своими принципами, сказала, пока на Спартакиаде за Иваново не выступлю, никуда не поеду. А если тебе вместо двух комнат одну дадут, ничего, и так проживём. И ведь прожили! В 1955-м мы с ней расписались и семь лет вместе с соседями в этой квартире обитали.

— Значит, в прошлом году у вас золотая свадьба была.

— Да, уже больше пятидесяти лет вместе. Познакомились с Лидой в 1953-м году на соревнованиях в Новосибирске. Ух, какая она была, волосы такие длинные, глаза горят… Потом только на чемпионатах и встречались да переписывались, пока не поженились. А в Сталинград супруга перебралась в 1956-м, сразу после спартакиады.

— За эти годы не было сожаления, что родную Казань покинули?

— Ни разу. Потом в Волгоград и мать с младшей сестрой Надей переехали.

— Когда же спортивную карьеру закончили?

— Уже за сорок было. Выступил на трёх спартакиадах. А в 1967-м году набрал ребят в первую в городе школу по прыжкам в воду. Был тогда такой Остроумов, замзав гороно, который предложил открыть специализированную спортивную школу, если буду там директором. В то время я работал в институте физкультуры, воспитанники там мои учились. Подумал, куда же выпускников девать будем, вот им и занятие. Восемнадцать чемпионов России подготовил, девять заслуженных тренеров страны. Капирулин и Селина выступали на мюнхенской Олимпиаде, а из наставников самые известные Алексей Кузнецов, воспитавший призёра Олимпиады Юлю Колтунову, и Валентин Кривченко, который после меня бессменно школу возглавлял, пока смерть его не настигла. Сколько воспоминаний с этой школой связано, сколько сил мы в неё вложили! Говорю директору бассейна «Спартака» Дубенскому: Володя, ну дай ты моим ребятам хоть кабинет. А он в ответ: есть только проём. Не беда, выкрутились, стенку там поставили и помещение оборудовали. Позвонил ребятам в институт, там как раз стройка была. Вечером они привезли на тачке кирпичи, а к утру уже стенку возвели. Все рты пооткрывали, Дубенский говорит: теперь бы и побелить… А я ему: Володь, так чей же бассейн, мой или твой, кто в нём работать должен?

— У вас же наверняка работ и забот было через край. Ещё и областную федерацию спортивной гимнастики возглавили.

— Девчонки-тренеры попросили. Я уже был на пенсии, но работал замдиректора в областной школе у Галузо. Пришла ко мне делегация спортсменок, говорят: Александр Константинович, знаем, вы настоящий гимнаст — от крови, от молока, идите к нам председателем, ничего, что вы почётный президент областной федерации прыжков в воду, у неё одна школа, а у нас четыре, соглашайтесь. Как отказать? Было это лет десять назад. А сейчас я уже три года на пенсии. Езжу с женой на дачу, хожу в Дом офицеров в играть.

— До сих пор играете?

— А как же? Это любовь на всю жизнь. Научился играть ещё в Риге, когда студентом был. Ходил в подвал Дома офицеров, наблюдал, как сотрудники МВД шары гоняют. На моих глазах артист Жаров, дядя Миша, проиграл «Волгу» грузину. Правда, потом слетал в Москву, привёз денег и машину выкупил. В Риге в то время артистов много было, в цирке подметальщиком работал Юрий Никулин, клоун наш. Он тогда был совсем юным. Когда я переехал в Волгоград, начал ходить в местный Дом офицеров заниматься бильярдом. Но когда в физкультурном институте получил должность проректора и гостренера, то ректор Николай Печерский запретил мне играть в эту игру. Вызвал к себе в кабинет и говорит: всё понимаю, но вы же проректор, прошу вас, не ходите в бильярдную, это несовместимо.

На время забыл о кие и шарах, а потом как-то иду в Доме офицеров по второму этажу, и выворачивает из бильярдной для генералов Сашка Фатеев, отец нашего знаменитого тренера по гимнастике Татьяны Фатеевой. Он тогда был начальником капстроительства области. Машет Сашка палкой, говорит, заходи. Зашёл. И увидел там… ректора института, играющего в бильярд. А в это время шла партконференция, на которой он должен был присутствовать. В общем, была немая сцена, а потом долго смеялись. С тех пор с бильярдом не расстаюсь. В 2005 году стал чемпионом ЮФО.

На этой весёлой ноте мы попрощались с Александром Сотосовым, уникальным, искренним и жизнерадостным человеком, который в свои восемьдесят сохраняет такую молодость души, которая и не всем юным присуща. Здоровья вам, Александр Константинович, счастья и творческих успехов! Ведь в разговоре подали юбиляру идею, что хватит интервью давать, пора бы и книгу написать. Жизнь Александра Сотосова этого заслуживает.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru