–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –Ѓ–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ ¬Ђ–•—А–∞–±—А—Л–є –њ–Њ—А—В–љ—П–ґ–Ї–∞¬ї –±—А–∞—В—М–µ–≤ –У—А–Є–Љ–Љ. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ч–Є–љ–Њ–≤–Є–є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З, —Б–ї–µ–≤–∞ –•—А–∞–±—А—Л–є –њ–Њ—А—В–љ—П–ґ–Ї–∞ вАУ –Ш–≥–Њ—А—М –Ш–ї—М–Є–љ, —Б–њ—А–∞–≤–∞ вАУ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ь–∞–Ї–Њ–≤–µ–µ–≤, –Љ–µ–ґ–і—Г ¬Ђ–њ–Њ—А—В–љ—П–ґ–Ї–Њ–є¬ї –Є –Ч–Є–љ–Њ–≤–Є–µ–Љ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З–µ–Љ вАУ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–µ—А –Р–љ–љ–∞ –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤–љ–∞.

–Я—А–Є—О—В–Є —В—Л –≤ –і–∞–ї—П—Е –љ–µ–Њ–±—К—П—В–љ—Л—Е

–Ъ–∞–Ї –Є –ґ–Є—В—М –Є –њ–ї–∞–Ї–∞—В—М –±–µ–Ј —В–µ–±—П!

–Я—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ —Б –Ч–Є–љ–Њ–≤–Є–µ–Љ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –≤ –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–µ вАУ –Ф–≤–Њ—А—Ж–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ —А–Є—В—Г–∞–ї–Њ–≤ –≤ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е, –≤—Л—И–µ–і—И–µ–µ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –љ–∞—И–µ–є —Г—В—А–∞—В—Л.

–Ч–Є–љ–Њ–≤–Є—П –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є: –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –∞—А—В–Є—Б—В—Л –С–Њ—А–Є—Б –Ъ–Њ—А–љ—Л—И, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –С–∞—А–Ї–Њ–≤. ¬Ђ–Ъ–µ–Љ –±—Л –≤—Л –±—Л–ї–Є, –≤–∞—Б–Є–ї–µ–Њ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —И–њ–∞–љ–∞, –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –љ–∞—И —Б—В—А–Њ–≥–Є–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–є –љ–∞—Б –Ю—В–µ—Ж? –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Њ –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –Ч–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є—Б—В–Ї–Є –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –°–∞–Љ–∞—А–Є–љ–Њ–є, —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–Њ–≤ –≠—А–Є–Ї–∞ –У–Њ—А—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ь–Є—Е–µ–µ–≤–∞, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ы–µ—Б–Ї–Є–љ–∞, –Ј–∞–Љ. –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ф–≤–Њ—А—Ж–∞ –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ь–∞–Ї–Њ–≤–µ–µ–≤–∞.

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ч–Є–љ–Њ–≤–Є—О –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З—Г, —П –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –≤ –њ–∞—А—В–Є—О, —З—В–Њ–±—Л –Є–Љ–µ—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—О, —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –њ—А–∞–≤–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –љ–∞ –њ–∞—А—В–±—О—А–Њ –Є–ї–Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е, —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Ј–∞ —Б–µ–±—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П—В—М. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Я–Њ —Б—В–∞—В—Г—Б—Г —П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –њ–∞—А—В–Є–Є –µ—Й–µ —Б –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –і–≤—Г—Е –ї–µ—В, –љ–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–є. –Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В вАУ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —З–µ—Б—В–Є, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В–і–∞—З–Є вАУ –Љ–Њ–µ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Ь–Њ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —В–µ—А–њ–µ–ї–Њ –Љ–µ–љ—П, –±–µ—Б–њ–∞—А—В–Є–є–љ—Г—О, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л, —Н—В–Њ—В —Б—В–∞—В—Г—Б –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–µ.

–Т–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –њ–∞—А—В–Є—О, —З—В–Њ–±—Л –Є–Љ–µ—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—О, –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –њ—А–∞–≤–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Є–ї–Є –љ–µ —Г–Љ–µ–ї —Б–∞–Љ —Б–µ–±—П –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М.

–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ь–∞–Ї–Њ–≤–µ–µ–≤ вАУ —Б—В—Г–і–µ–љ—В –Ѓ–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ 1960 –≥–Њ–і–∞ –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Ь–∞–Ї–Њ–≤–µ–µ–≤ вАУ –Ј–∞–Љ. –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Ъ.

–Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В, –Ј–∞–≤. –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–Њ–Љ, –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ч–Є–љ–Њ–≤–Є—П –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З–∞, –±—Л–≤—И–Є–є –і–µ—В—Б–Ї–Є–є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї вАУ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ь–∞–Ї–Њ–≤–µ–µ–≤. –Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О –њ—А–Є—З–Є–љ—Г, –Ї–Њ–Љ—Г –Њ–љ —Г—Б–њ–µ–ї –њ–µ—А–µ–є—В–Є –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –љ–Њ –µ–≥–Њ ¬Ђ–ї–Є—З–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ¬ї –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ —Г —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –±—О—А–Њ —Б —З–µ—В–Ї–Њ–є —А–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є–µ–є вАУ ¬Ђ–Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М!¬ї. –Э–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –≥–Њ–і–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –ґ–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≤ –њ–∞—А—В–Є—О. ¬Ђ–Ф–µ–ї–Њ¬ї –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ —Г –љ–Є—Е –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В —Б–Є–і–µ–ї –њ–Њ–і —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–Њ–є, –њ–Њ–і –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ–є –Њ—Е—А–∞–љ–Њ–є –±–µ—Б–њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–∞ —Б—Ж–µ–љ—Л вАУ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –•–Њ—Е–ї–Њ–≤–∞. –Ґ–Њ–ї—О –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї —Б –њ–µ–ї–µ–љ–Њ–Ї. –Ь—Л —Б –љ–Њ–≥ —Б–±–Є–ї–Є—Б—М, –Є—Б–Ї–∞–ї–Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞ –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В—Г –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–љ—Г –Ь–∞–ї–Њ–≤—Г, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї. –І–ї–µ–љ—Л –±—О—А–Њ –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –Ь–∞–Ї–Њ–≤–µ–µ–≤–∞. –Ъ –≤–µ—З–µ—А—Г –≤—Б–µ –љ–∞—И–ї–Є—Б—М, –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –±–µ–Ј —А–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤–µ—А—И–Є—В–µ–ї–µ–є —Б—Г–і–µ–±. –Ш —Б–Љ–µ—Е, –Є —Б–ї–µ–Ј—Л, –Є —В—Г–њ–Њ—Б—В—М.

–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Г—И–µ–ї –Є–Ј –Ф–≤–Њ—А—Ж–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ —Б –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –Ю —З–µ–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї, —А–∞–±–Њ—В–∞—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–µ–љ—Б–Є–Є –≤ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞, –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ вАУ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –Љ—Г–і—А–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П.

–Ф–ї—П –Љ–µ–љ—П –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –≤–Њ –≤—Б—С–Љ. –Ч–∞ —З—В–Њ –±—Л –Њ–љ–∞ –љ–Є –±—А–∞–ї–∞—Б—М вАУ –≤—Б—С —Г –љ–µ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ—Е, –±—Г–і—М —Н—В–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–і –љ–∞—И–µ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є-–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –њ—Г—В—М, –Є–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —А–∞–є–Њ–љ–∞, –Є–ї–Є –Ф–Ъ –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г (–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ —В–∞–љ—Ж—Л –≤ –Ф–Њ–Љ–µ —Г—З–Є—В–µ–ї—П). –Т–µ–і—М —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ —Б–Є–ї –Є —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–µ—А–љ—Г—В—М —Б—В–∞—В—Г—Б –Ф–≤–Њ—А—Ж–∞, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —Б–≤–Њ—О –Љ–Є—Б—Б–Є—О, –∞ –≤ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–µ—З–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П вАУ –Ф–≤–Њ—А–µ—Ж-–Љ—Г–Ј–µ–є –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞. –•–≤–∞—В–Є–ї–Њ –ґ–µ —Б–Є–ї –≤—Л—Б—В–Њ—П—В—М –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ вАУ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М —Б–µ–±—П, —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –і–≤–Њ—А–µ—Ж. ¬Ђ–Ъ—В–Њ —Е–Њ—З–µ—В –і–µ–ї–∞—В—М –і–µ–ї–Њ вАУ –Є—Й–µ—В –≤—Л—Е–Њ–і, –Ї—В–Њ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В вАУ –Є—Й–µ—В –њ—А–Є—З–Є–љ—Г¬ї, вАУ —З–∞—Б—В–Њ –≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї –Ш–Њ—Б–Є—Д –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –®–Ї–ї—П—А–Њ–≤.

–Я–Њ–і —Б—В–∞—В—М –У–∞–ї–Є–љ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–µ –±—Л–ї–∞ –Х–ї–µ–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤–∞ вАУ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є. –£–Љ–љ–∞—П, –≤–Њ–ї–µ–≤–∞—П, –ґ–µ–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–∞—П. –Т —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –љ–µ –њ—А–Њ–≥–љ—Г–ї–∞—Б—М, –љ–µ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї–∞—Б—М вАУ —Б–љ—П–ї–∞ —Б —В–µ–ї–µ—В–∞–є–њ–љ–Њ–є –ї–µ–љ—В—Л —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞ –Њ–± –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Є–Ј –њ–∞—А—В–Є–Є –Є —Б–љ—П—В–Є–Є —Б –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ф–≤–Њ—А—Ж–∞ —В–Њ–≤. –°–Ї–Њ—А–Њ–і—Г–Љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ ¬Ђ—А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї. –Ь–∞–є—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—М—П –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л —А–µ—И–∞–ї–Є —Б—Г–і—М–±—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –ѓ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і—Г –љ–∞–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П вАУ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞ –љ–∞ —В–µ–ї–µ—В–∞–є–њ–µ, –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Ј–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –≤ —А—Г–Ї–µ. –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: ¬Ђ–У–і–µ –Т—Л –±—Л–ї–Є —А–∞–љ—М—И–µ?¬ї вАУ –Њ—В–≤–µ—В: ¬Ђ–£–Ј–љ–∞–ї–∞ –і–≤–∞ –і–љ—П –љ–∞–Ј–∞–і –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –°–Ї–Њ—А–Њ–і—Г–Љ–Њ–≤–∞¬ї. –†–µ–њ–ї–Є–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞: ¬Ђ–†–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ, –Њ—В–Љ–µ–љ—П—В—М –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В, —Б–∞–Љ–Є –Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ —Б–≤–Њ–Є—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Є—И–Є—В–µ –љ–∞ –љ–Є—Е –≤—Б—П–Ї—Г—О –≥—А—П–Ј—М, –њ—А–Є–Љ–µ—А —В–Њ–Љ—Г –±—Л–≤—И–Є–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –®–∞–њ–Ї–Є–љ¬ї вАУ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–∞–≤–∞. –†–µ–Ј–Ї–Є–є –Њ—В–≤–µ—В —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є: ¬Ђ–° –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–µ–є! –Ґ–µ –Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є, –∞ —Н—В–Є –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П вАУ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞!¬ї –Т–Њ—В –Є –≤—Б–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ. –Т–Њ—В –Є —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–∞ –Њ—В —З–ї–µ–љ–∞, –њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, –њ–∞—А—В–Є–Є.

–°–Ї–Њ—А–Њ–і—Г–Љ–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М вАУ –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ы–µ—Б–Њ–њ–∞—А–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–≤ –Є–Ј –њ–∞—А—В–Є–Є. –Ъ–∞–Ї –±—Л —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≥–љ—Г—Б–љ–Њ–є –∞–љ–Њ–љ–Є–Љ–Ї–Є?

–Р–љ–Њ–љ–Є–Љ—Й–Є–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–µ–µ. –Я–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–Њ—Б—М –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ—В—А—П—Б–µ—В —Б—В—А–∞–љ—Г. –Ь—Л –µ—Й–µ –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї –µ–≥–Њ, –љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤–Њ –≤–Ї—Г—Б, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Б–≤–Њ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–µ –Є–ї–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ.

–°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞ –®–Ї–ї—П—А–Њ–≤–∞ –љ–∞—Г—З–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і —В—П–ґ–µ—Б—В—М—О –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤.

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–µ–∞—В—А–∞, –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –ї–µ—В. –®–Ї–ї—П—А–Њ–≤–∞ –Ј–љ–∞–ї–Є –≤—Б–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –°–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М —В–µ–∞—В—А—Г –Є –ї—О–і—П–Љ –±—Л–ї –њ—А–µ–і–∞–љ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–µ–ї—Г. –Ъ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ?! –Ы–∞–і–љ–Њ –±—Л —Г–≤–Њ–ї–Є—В—М, –Ј–∞ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –і–Њ –њ–µ–љ—Б–Є–Є, —Г–≤–Њ–ї–Є—В—М —Б –њ–Њ–Ј–Њ—А–Њ–Љ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е —Б–µ–і–Є–љ.

–Ю—Е, –Є –њ–Њ–Љ—Г—З–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П, –≤—Л–±–Є–≤–∞—П —В—А–µ—В—М—О –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М вАУ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ вАУ –љ–∞ –µ–≥–Њ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥ —В–µ–∞—В—А–∞ –∞–±—Б—Г—А–і–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ—Г –µ–≥–Њ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–µ–є. –Э–∞–±–Є—А–∞–ї —Б–Є–ї—Л –≤–µ—В–µ—А –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ, —Б–Љ–µ—В–∞—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Њ–≤. –Ш–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥–∞—П –Њ—В –і–Њ—Б–∞–і—Л, –±–µ—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–∞, –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–Є—П –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –Љ–µ–љ—П —Г–±–µ–і–Є—В—М –≤ –µ–≥–Њ –љ–µ–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –≠—В–Њ –®–Ї–ї—П—А–Њ–≤–∞?! –Я–Њ—Б–ї–µ —В—А–µ—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –њ—А–µ—Б—Б–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –њ–∞—А—В–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞, —П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –Є—Е –≥–љ—Г—Б–љ—Л–є –њ–∞—Б–Ї–≤–Є–ї—М... –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞. –Э–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є. –Ю—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є, –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є, –≥–і–µ-—В–Њ —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –Э–µ –љ–∞–і–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤, –љ–∞–і–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М –њ–Њ–і–ї–Њ—Б—В–Є. –Р —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–µ –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞, –Љ—Л –≤—Б–µ–Љ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–љ–Њ.

–®–Ї–ї—П—А–Њ–≤ –±—Л–ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤—Г, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П вАУ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–±–Є–ї—Б—П —Б –≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞, —И—В–Њ—А–Љ–Є–ї–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–і. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Ј–∞–±—Л–ї–∞ –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А—П–Љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е вАУ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –і–µ–ї–Њ–Љ –Є –љ–µ —В–µ—А—П—В—М —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞. –Э–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –Њ—В –±–Њ—А—В–∞ –Ї –±–Њ—А—В—Г, –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –®—В–Њ—А–Љ–Є–ї–Њ –≤—Б–µ—Е. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–≤–Љ–Њ–≥–Њ—В—Г, –Ш–Њ—Б–Є—Д –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З, –≤–µ–і—П –њ–ї–∞–љ–µ—А–Ї—Г, –Ј–∞–Љ–µ—Й–∞—П –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –≤–і—А—Г–≥ –љ–µ—А–≤–љ—Л–Љ, –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ: ¬Ђ–Т–Њ—В –Є –Ш–ї—М–Є–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ, –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О...¬ї. –Т—Б—В—А—П—Е–Є–≤–∞—П—Б—М, –≥–ї—П–і—П –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞, –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ —Б–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П: ¬Ђ–ѓ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О: –њ—А–Є—З—С–Љ –Ј–і–µ—Б—М —П?¬ї –Э–Њ —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–∞–ї–∞, –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Њ–љ –Є–Ј–≤–Є–љ—П–ї—Б—П: ¬Ђ–Я—А–Њ—Б—В–Є, –љ–µ—В —Б–Є–ї —В—А–∞—В–Є—В—М –≤—А–µ–Љ—П, —Б–ї—Г—И–∞—В—М —Н—В—Г –∞—Е–Є–љ–µ—О, –љ–∞–±—А–∞–ї–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є—З–Ї–Њ–≤¬ї. –£ –Љ–µ–љ—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –µ–≥–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ—З–Ї–∞ –љ–∞ –Ї–ї–Њ—З–Ї–µ –≥–∞–Ј–µ—В—Л: ¬Ђ–Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–є –і—А—Г–ґ–Њ–Ї –≤ —Н—В–Њ–Љ –±–∞—А–і–∞–Ї–µ вАУ —Н—В–Њ —В—Л¬ї. –ѓ –µ–µ –±–µ—А–µ–≥—Г, –Ї–∞–Ї –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —В–∞–ї–Є—Б–Љ–∞–љ.

–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Ш–Њ—Б–Є—Д –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З, –Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є—О, –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї —Б–≤–Њ–є —В–µ–∞—В—А. –Т—Л—Б—В–Њ—П–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–ї–µ–≤–µ—В—Л, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ–љ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥. –≠—В–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ: ¬Ђ–Ю—Б—В–∞–љ—М—В–µ—Б—М!¬ї.

–®–Ї–ї—П—А–Њ–≤ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ґ–і–∞–ї –µ–≥–Њ, –≥–ї—П–і—П –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ ¬Ђ—Б—В–Њ—П–Ї–∞¬ї, —Б–µ–Ї—Г–љ–і–∞... –Є –≤—Б–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В, –Є –љ–µ —Б–Ї—Г–Ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П –і—Г—И–∞ –Њ—В –±–Њ–ї–Є, –Є –љ–µ —Е–ї–Њ–њ–љ–µ—В –і–≤–µ—А—М –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е, –Є –љ–µ –±—Г–і–µ—В –±–µ—Б—Б–Њ–љ–љ—Л—Е –љ–Њ—З–µ–є –њ–µ—А–µ–і –Ј–∞—Е–Њ–і–Њ–Љ. –Э–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б... –Ъ–∞–Ї –Љ—Л –±—Л–≤–∞–µ–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є, –њ—А–µ–і–∞–≤–∞—П —Б–≤–Њ–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є, –ї—О–і–µ–є, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ–Љ—Г –Љ—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М, –љ–µ –і—Г–Љ–∞—П, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–∞–µ–Љ-—В–Њ —Б–µ–±—П. –†–∞–і–Є —З–µ–≥–Њ? –І–∞—Б—В–Њ –љ–µ –Є–і–µ—В –љ–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –љ–Є –і–µ–ї—Г, –љ–Є —Б–µ–±–µ. –Т–µ—А–љ–Њ—Б—В—М вАУ –≤—Л—Б—И–µ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї—Л. –Э–Њ —Н—В–Њ –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В—А—Г–і вАУ –±—Л—В—М –≤–µ—А–љ—Л–Љ.

–Ъ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ь.–У–Њ—А—М–Ї–Є–є: ¬Ђ–•–Њ—А–Њ—И–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, —В–Њ—В—З–∞—Б –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М —В–≤–Њ—О –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–і—А–Њ—Б—В—М, —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –љ–µ–µ —П—Б–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї¬ї. –≠—В–Њ –Њ –љ–∞—И–µ–Љ –®–Ї–ї—П—А–Њ–≤–µ.

–Р —А–∞–±–Њ—В–љ–Є—З–Ї–Њ–≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–±—А–∞–ї–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є —Б—Г—А–Њ–≤—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, —Б –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ вАУ –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Л –§–Є—А—Б–Њ–≤–Њ–є. –° –µ–µ ¬Ђ–ї–µ–≥–Ї–Њ–є —А—Г–Ї–Є¬ї –њ–Њ—И–ї–Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ј–∞ –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–і —Б—В–Њ —В—А–Є –ї—Г—З—И–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞ –±—Л–ї–Є —Г–≤–Њ–ї–µ–љ—Л, –Є–ї–Є –±–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –љ–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В—М –і—А—Г–≥–Є–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ.

вАУ –±—Л–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї—Г–Ј–љ–Є—Ж–µ–є –ї—Г—З—И–Є—Е —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Б—В—А–∞–љ—Л, —Г –љ–∞—Б –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є–Ј –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ—М—П –Є –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞.

–Я–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –Ы.–Ш.–С—А–µ–ґ–љ–µ–≤–∞, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Є вАУ –≥–ї–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є.

–ѓ вАУ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ вАУ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Ю–љ–Њ –љ–µ —А–∞–Ј —Б–ї—Л—И–∞–ї–Њ –Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—Е —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Э–Њ –Љ–µ—А, –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–µ–±—П, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ.

–Т—Б–Ї–Њ—А–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –≤ –љ–∞—И –Њ—В–і–µ–ї –љ–∞–≥—А—П–љ—Г–ї–Є, –∞–ґ, —Б–µ–Љ—М –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Я—А–Њ–≤–µ—А—П—О—Й–Є–µ —Б –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ–Љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ, –і–∞–ґ–µ –Ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, —З—В–Њ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Њ –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞—Е. –Э–∞—И–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є –Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ —Г—З—В–Є–≤–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—П –Є—Е –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л –љ–∞ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –≤—Б–µ—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤—Б–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Л —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Є –ґ–Є–≤—Л–µ –і—Г—И–Є вАУ –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ. ¬Ђ–†–∞–±–Њ—В–∞¬ї –Ї–Є–њ–µ–ї–∞ –љ–µ –Њ–і–љ—Г –љ–µ–і–µ–ї—О, –Љ—Л –Ї –љ–Є–Љ —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–≤—Л–Ї–∞—В—М, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є—И–µ–ї –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А –Ю–±–Ї–Њ–Љ–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є вАУ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О –µ–≥–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О вАУ –Є –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї —Н—В–Њ—В –±–∞–ї–∞–≥–∞–љ. –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–љ—М –≤—Б–µ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Є, –љ–Њ –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ.

–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ. –Я–Њ–≤–µ—Б—В–Ї—Г –і–љ—П –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —В–µ–Љ–µ. –Т—Б–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Є –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ. –Т—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є–µ —З–ї–µ–љ—Л –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є. –Ъ –Љ–Њ–µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О, –Є—Е –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Є–ї–Є—З–љ—Л, —З—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–ї–Њ —Б –њ–ї–∞–љ–∞–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Ш–ї—М–Є–љ–Њ–є. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ, –∞ —Б–∞–Љ–∞ –Ш–ї—М–Є–љ–∞ —Б ¬Ђ–љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–Љ—Л–Љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ¬ї, –Ї–Њ–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ы–µ–і–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–±–Њ–Є—Й–µ¬ї –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Ѓ–ї–Є—И–Ї–Є, –±–ї–∞–≥–Њ вАУ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ.

–Э–Њ —Н—В–Є–Љ –і–µ–ї–Њ –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї–Њ—Б—М. –І–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –љ–∞—И –і–≤–Њ—А–µ—Ж –ґ—Г–ґ–ґ–Є—В. –Ъ–Њ–≥–Њ-—В–Њ –њ–Њ–Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї–µ –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В, –≤—Б–µ –≤ —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–Є.

–Ф–µ—В—Б–Ї–Є–є –Њ—В–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, —В–∞–є–љ—Л –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї, —З–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–і–µ–ї–Њ–≤, –≤—Б–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Љ—Л —А–µ—И–∞–ї–Є —Г —Б–µ–±—П –Ј–∞ —З–∞—И–Ї–Њ–є —З–∞—П. –Ф–µ—В–Є, —З—В–Њ —Б –љ–∞—Б –≤–Ј—П—В—М, –∞ –±—А–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ–≥–Њ... –£–±—А–∞—В—М –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ вАУ –Љ–µ–љ—П. –Я–Њ—Е–ї–Њ–њ—Л–≤–∞—П –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г, –Љ–Њ–Є ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї–Є¬ї —Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –Є –±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е, –њ–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—П –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є, –ґ–µ–ї–∞—О—В ¬Ђ–љ–Є –њ—Г—Е–∞, –љ–Є –њ–µ—А–∞¬ї. –Ч–∞—Е–Њ–ґ—Г... –Э–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–µ –ґ–µ—Б—В—Л –Є —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ. –Ч–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ, —А–∞–љ—М—И–µ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є—П—В–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л вАУ –љ–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ, –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ. –Ф–∞, —Н—В–Њ –±—Л–ї ¬Ђ—В–µ–∞—В—А¬ї, –і–∞–ї—С–Ї–Є–є –Њ—В —В–µ–∞—В—А–∞ ¬Ђ–Ь–Є–Љ–Є–Ї–Є –Є –ґ–µ—Б—В–∞¬ї. –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ –љ–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, —Б –Љ–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –Є —Б–њ–∞—Б–ї–Њ! –Ч–љ–∞—В—М —А–∞–љ—М—И–µ, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–ї–∞ –±—Л –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–Њ–≥–Њ –і–љ—П. –Ц–µ—Б—В–Ї–Њ –Ј–∞–і–∞—О—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є, –Є –Њ–њ—П—В—М –Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е—Б–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°–Є–і–µ–≤—И–Є—Е –≤ –Ј–∞–ї–µ, —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ –і–µ—Б—П—В—Л–є —А—П–і, —Б –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Њ–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б: ¬Ђ–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –Ш–ї—М–Є–љ–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –ї–Є –µ—С –±—Л–ї–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ?!¬ї –Ю—В–≤–µ—В –≤—Б–µ—Е –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е: ¬Ђ–Ю–і–Є–љ, –Ї–∞–Ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї. –Ш –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ¬ї. –Ъ–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–Њ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Ш–ї—М–Є–љ–∞ —Б –С–Ю–Ы–ђ–®–Ю–Щ –Ґ–†–Ш–С–£–Э–Ђ –Я–Ю–Я–Ш–†–Р–Х–Ґ –Я–Р–†–Ґ–Ш–Ѓ. –Э–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е, —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–њ–Є—А–∞—В—М –њ–∞—А—В–Є—О, –і–∞ –Є –њ—А–Њ –њ–∞—А—В–Є—О –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –Љ–Њ–µ–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ.

–Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –°–Њ—Д—М–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ—В–±–Є–ї–Є —Б–µ–±—П –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Я—П—В–Њ–≥–Њ –Я–Ґ–£ –Њ—В –≤—Б–µ—Е —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–∞ –≤—Л—Б—И–µ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–µ—З–µ—А–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ—Д–Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є вАУ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—И–µ–є –°–Њ—Д—М–Є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ—Л вАУ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ —Г–њ–∞–ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В —В–Њ–≤. –°—Г—Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–Ј –Я–Њ–ї–Є—В–±—О—А–Њ –¶–Ъ, –≤–Є—Б–µ–≤—И–Є–є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –≤ —Д–Њ–є–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–∞.

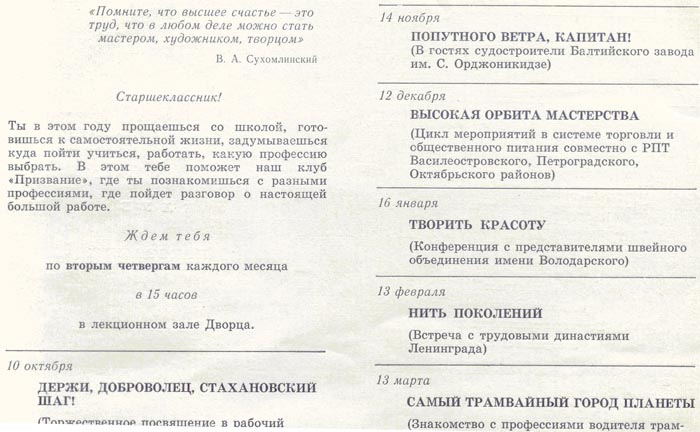

–Р–±–Њ–љ–µ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ—Д–Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –і–ї—П —Б—В–∞—А—И–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Ь—Л –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ —Д–Њ–є–µ, –љ–Њ –Ї—В–Њ –љ–∞ –і–µ—В–µ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ. –Р–љ, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є: –≤–µ—З–µ—А –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ вАУ –љ–∞–Љ –Є –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –Ј–∞ —В–Њ–≤. –°—Г—Б–ї–Њ–≤–∞. –Э–µ—В, –Љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є—П, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ–ї—П—Е. –Ю—В –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–ї, –Є –Љ—Л –µ—С –љ–µ—Б–ї–Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є.

–Ф–µ–ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –†–∞–є–Ї–Њ–Љ–µ, –∞ –Я–Њ–ї–Є—В–±—О—А–Њ ¬Ђ–њ–µ—А–µ–≤–µ—Б–Є–ї–Є¬ї –≤ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А.

–Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –Љ–µ–љ—П —Б–њ–∞—Б —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П. –Т –љ–µ–Љ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, –µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є –љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є, –∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В–Њ–≤. –Ъ–Њ–љ–≥—Г—А, —Б–Є–і–µ–≤—И–Є–є —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤ –њ—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–µ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї, –Ї–∞–Ї —П –њ–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –њ–∞—А—В–Є—О. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ —П –Є—Е –Љ—Г—З–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О.

–Э–∞ –Љ–Њ—О –Ј–∞—Й–Є—В—Г –≤—Б—В–∞–ї –≤–µ—Б—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤. –ѓ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–∞ –Ј–∞ –Ї—А–Њ–њ–Њ—В–ї–Є–≤—Г—О, –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –≤—Б–µ–Љ —З–ї–µ–љ–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Ю–±–Ї–Њ–Љ–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є –Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Ґ–∞—В—М—П–љ–µ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–љ–µ –Ф–µ–Љ–µ–љ—В—М–µ–≤–Њ–є вАУ –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А—Г –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞.

¬Ђ–Я–Њ–±–µ–і–∞ вАУ –љ–µ —Г –Ї–Њ–≥–Њ —Б–Є–ї–∞, –∞ —Г –Ї–Њ–≥–Њ вАУ –њ—А–∞–≤–і–∞¬ї. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Р.–Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є.

–Ъ–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Љ–Њ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —В—А–µ—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤—Б–µ –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –і–∞–ґ–µ –±—Л–ї –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ, –љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —Д–∞–Ї—В—Л –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ.

–Ь–љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Г–є—В–Є —Б —А–∞–±–Њ—В—Л, –Ј–∞–±—Л—В—М, –Ї–∞–Ї —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —Б–Њ–љ... –Є –љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —П–і–Њ–Љ —Г–±–Є—В–∞ –і—Г—И–∞... –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ –њ–Њ–њ–Є—Б–Ї–Є–≤–∞–ї–∞ —П. –Э–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є .

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–±–Є–і–Њ–є вАУ –Њ–њ–Є–ї–∞—Б—М

–Ф—Г—И–∞ —А–∞–Ј–≥–љ–µ–≤–∞–љ–љ–∞—П,

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–µ–Љ–Є–ґ–і—Л –Ј–∞—А–µ–Ї–ї–∞—Б—М,

–°—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П —Б –і–µ–Љ–Њ–љ–∞–Љ–Є вАУ

–Э–Є —Б —В–µ–Љ–Є, –ї–Є–≤–љ—П–Љ–Є –Њ–≥–љ–µ–є

–Т –±–µ–Ј–і–љ—Г –љ–Є—Б—Е–ї–µ—Б—В–љ—Г—В—Л–Љ–Є:

–° –Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є –љ–Є–Ј–Њ—Б—В—П–Љ–Є –і–љ–µ–є,

–° –ї—О–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—Б–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є.

–Ь–µ–љ—П –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Б—В—А–∞–і–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л, –Ј–∞—В–Њ —Б—В–∞–ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –Є —Б–њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ, –Ј–∞–≤–µ—А–Є–ї–Є –≥—А—П–і—Г—Й–Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є.

–Ю—В –≥–љ–µ–≤–∞ –≤ –њ–µ—З–µ–љ–Є, –Љ–µ—З—В—Л –≤–Њ –ї–±—Г вАУ

–С–Њ–≥–Є–љ—П –Т–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є, —Е—А–∞–љ–Є —А–∞–±—Г.

–І—Г–≥—Г–љ–љ—Л–Љ –Њ–±–Њ–і–Њ–Љ —Б–Ї—А–µ–њ–Є –µ–є –≥—А—Г–і—М,

–С–Њ–≥–Є–љ—П –Т–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ –±—Г–і—М.

–Ю–њ—П—В—М –ґ–µ, .