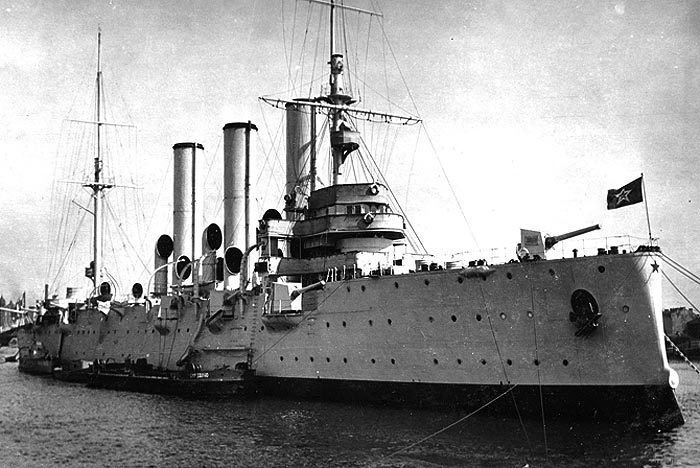

–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –±–Α–Ϋ―è―² ―¹―²–≤–Ψ–Μ 100-–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α "–ö–Η―Ä–Ψ–≤". –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –£.–™―Ä–Α–¥–Ψ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι, –ê.–Γ–Η–Ω–Α―΅–Β–≤, –î.–ê–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤. –ù–Α –Ζ–Α–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β - ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä "–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ". –¦–Β―²–Ψ 1964 –≥–Ψ–¥–Α.

βÄî –ê –≤―΄ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―²–Β?βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α.

βÄî –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ! –ö―É–¥–Α –≤―΄, ―²―É–¥–Α ―è! βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Ψ–Ϋ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ.

–ö–Α–Κ –Ε–Β –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² –Μ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω–Α–Φ?

–‰ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –≤–Β―΅–Β―Ä –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β!

–ù–Β –Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Η–Φ–Β–Ϋ―É―é―² ―¹–Β–±―è ¬Ϊ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―è–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ, –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α―é―²―¹―è. –ù–Α―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α―Ö, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è.

–Θ―Ö ―²―΄! –Δ―΄ –Ζ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―à―¨, –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Ε–Α–Κ!

–· –Η―Ö –Ω―΄―²–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–±–Ψ–¥―Ä–Η―²―¨:

βÄî –£―΄–¥―é–Ε–Η–Φ!

–™–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Η–Φ –Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Β–Φ: –Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β, –†–Η–≥–Β, –¦–Η–Β–Ω–Α–Β, –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Β... –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―É–¥–Β―¹ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α–Β–Φ! –ß―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Μ―É―΅―à–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α?

–ù–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è ―É–Ϋ―΄–Μ―΄–Φ–Η.

–‰ –≤–Ψ―² –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –±―É–Κ―¹–Η―Ä, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² βÄî ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η. –‰ –≤―¹–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β ―¹―¹–Ψ―Ä―΄, –Ψ–±–Η–¥―΄, ―É―â–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β, –¥–≤–Ψ–Ι–Κ–Η, ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Ζ–Α–±―΄―²―΄; –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨! –ü–Μ–Α–≤–Α―²―¨! –Γ –Ϋ–Α–Φ–Η βÄî –ë―É–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ë–Β–Μ–Κ–Η–Ϋ.

–ë―É–Κ―¹–Η―Ä, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –¥―΄–Φ―è, –Ψ–≥–Η–±–Α–Β―² ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―É¬Μ, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Β ―Ä―É―¹–Μ–Ψ ―Ä–Β–Κ–Η.

–™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤–Η–¥–Η–Φ –Φ―΄ ―¹ –¥–≤―É―Ö –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤.

–î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β–Φ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹―² –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –®–Φ–Η–¥―²–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―É. –û–Ϋ –≤–Φ–Β―Ä–Ζ –≤ –Μ–Β–¥, –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ, –Η ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β ¬Ϊ―é–Ϋ–Κ–Β―Ä―¹―΄¬Μ. ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –Ψ―²–±–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥. –ë―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–±–Η―²–Ψ –Κ–Η―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –ê –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤–Φ–Β―Ä–Ζ―à–Η–Β –≤ –Μ–Β–¥. –ù–Α –Ϋ–Η―Ö ―²–Β–Ω–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―à–Μ–Α –Ω–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É.

–€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ë–Β–Μ–Κ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –≤―¹–Β –Η –±―΄–Μ–Ψ,βÄî ―É–Ε –Ψ–Ϋ-―²–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²―¨ –≤ ―²–Β –¥–Ϋ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ.

–Δ―Ä―É–±―΄ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Β –Κ―Ä–Α–Ϋ―΄, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―ç–Μ–Β–≤–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η: –Φ―΄ βÄî –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β. –ù–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Ι, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–¥ –¥―É–Μ–Α–Φ–Η –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΅–Β―Ä–Α, –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―². –ë―É–Κ―¹–Η―Ä –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Β―², –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Μ–Η―Ü–Α―Ö ―è –≤–Η–Ε―É ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―â–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Ζ–Α ―à–Η–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨.

–£ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥―΄–Φ–Κ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² βÄî ―¹ –±―΄–≤―à–Η–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―¹ –Κ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, ―¹ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ–Η –Η –≤―΄―à–Κ–Α–Φ–Η. –‰ –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É, –≤–Β–Ζ–¥–Β βÄî –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η... –Γ―é–¥–Α –≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Μ―¨–¥―É (–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η ―²―Ä–Β―â–Α–Μ –Η –Μ–Ψ–Φ–Α–Μ―¹―è) ―à–Μ–Η –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²―΄ βÄî –¥―Ä–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Φ―è―²–Β–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–± –Β–≥–Ψ –¥–Β–¥, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι ―¹ –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β–¥... –ê –≤–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―Ö–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―΄–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α...

–ê –≥–¥–Β –Ε–Β –Ϋ–Α―à –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä? . ,βÄû

βÄî –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ, –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ι!

βÄî –î–Α –Ϋ–Β―², –Ψ–Ϋ ―¹–Μ–Β–≤–Α, –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ –Μ–Η? –¦–Β–≤–Β–Β –Φ–Α―è–Κ–Α!

–€―΄ –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –Η –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η–Μ –Μ–Β―¹ –Φ–Α―΅―². –ù–Α―à ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Β, ―¹–Α–Φ―΄–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι, ―¹–Α–Φ―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι (–Η–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è?), ―¹–Α–Φ―΄–Ι –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι: –¥–≤–Β –±–Α―à–Ϋ–Η ―¹ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α―é―â–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥.

–ù–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² ―¹ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ: –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö.

–£―΄ –±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β? –ù–Β –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ,βÄî –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, ―¹ –Κ–Ψ―¹―΄–Φ–Η ―²―Ä―É–±–Α–Φ–Η, ―¹ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―΅―², ―¹ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è–Φ–Η, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Β―¹―²–Η –≤–¥―Ä–Β–±–Β–Ζ–≥–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è? –Γ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Α―Ö–Η–Ϋ–Β –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ζ–Α–±–Μ―É–¥–Η―²―¨―¹―è. –ö–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―΄ –Η ―²―Ä–Α–Ω―΄, –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Β, –≤―¹–Β –≥―É–¥–Η―² –Η ―à―É–Φ–Η―², –Η –≤–Ψ–¥–Α –≥–¥–Β-―²–Ψ –±―É–Μ―¨–Κ–Α–Β―², –Α –≥–¥–Β βÄî –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―à―¨. –‰ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―²―Ä―É–±―΄ –Ω–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―΄ βÄî –≤―¹–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β: –±–Β–Μ―΄–Β, ―¹–Η–Ϋ–Η–Β, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β. –ë–Ψ–≥ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α ―²―Ä―É–±―΄! –£ –Ϋ–Η―Ö –±―É–Μ―¨–Κ–Α–Β―². –‰–¥–Β―à―¨, ―¹–Ω–Ψ―²―΄–Κ–Α–Β―à―¨―¹―è –Η ―Ä–Α–Ζ–±–Η–≤–Α–Β―à―¨ –Ϋ–Ψ―¹ –Η–Μ–Η –Μ–Ψ–± βÄî –Ζ–Α–±―΄–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β βÄî –Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹―΄. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β? –ö–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹―΄. –£―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Φ–Α βÄî –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β. –ü―Ä–Η―É―΅–Α–Ι―²–Β―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨.

–£ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―è―Ö ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―é―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –‰ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Κ ―΅–Β–Φ―É. –‰–Μ–Η ―É―à–Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Α–Β―² –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ. –ö―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ζ–Ψ–≤–Β―²? –½–Α―΅–Β–Φ? –ö―É–¥–Α –±–Β–Ε–Α―²―¨? –‰ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –±–Β–≥―É―² –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―¹, –Α ―²―΄ ―¹―²–Ψ–Η―à―¨ –Κ–Α–Κ –±–Ψ–Μ–≤–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Η–Ε–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Β. –ù–Β―², –Ϋ–Β –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Β βÄî –Κ –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Β. –‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Ψ–Κ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Ψ–Κ βÄî –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ, –‰ –Ω–Ψ–Μ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ βÄî –Ω–Α–Μ―É–±–Α. –ù–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ―΄ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η –Β―â–Β –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ, –Α ―²―É―² –≤―¹–Β –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β.

–Δ―Ä–Α–Ω―΄ –±–Β–≥―É―² –≤–≤–Β―Ä―Ö –Η –≤–Ϋ–Η–Ζ, –≤–≤–Β―Ä―Ö –Η –≤–Ϋ–Η–Ζ. –ù–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β ―²―΄ –Ψ―΅―É―²–Η―à―¨―¹―è βÄî –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–±–Β –Ϋ―΄―Ä―è―²―¨ –Μ―é–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ... –½–Α–Κ–Α―΅–Α―²―¨―¹―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ!

–ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –ë–Β–Μ–Κ–Η–Ϋ, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Η –ë―É–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Η―É―΅–Α―²―¨ –Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ:

. βÄî –ü―Ä–Η–¥–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è βÄî –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²–Β―¹―¨. . .

βÄî –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Β―², ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è?

βÄî –£ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è,βÄî –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―É–Φ–Η–Β –ë–Β–Μ–Κ–Η–Ϋ. –ù–Α―¹―²–Α–Β―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―². –€―΄ ―¹―²–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –Η ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É:

βÄî –ü–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ ―¹―²–Ψ―è―²―¨, ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è!

–· –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―³–Μ–Α–≥; –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β –¥―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Α–Μ―É–±―΄. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹―²–Α–Μ –Ω―è―²–Η―²―¨―¹―è, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ―²–Β –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Ψ―΅―É―²–Η–Μ―¹―è –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Η ―¹―²–Α–Μ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ –≤–¥–Α–Μ―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ –≤ ―¹–Β―Ä–Ψ–Ι –¥―΄–Φ–Κ–Β. –£―¹–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―Ä–Α–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ, –Α –Φ―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β βÄî –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨.

–Θ―¹–Α―²―΄–Ι –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ ―¹―²–Ψ―è–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Η ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α–≤―à–Η–Ι –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Η –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Φ―΄, ¬Ϊ―¹–Α–Μ–Α–Ε–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Φ¬Μ.

***

–ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –≤ ―à–Β―¹―²―¨. –½–Α―Ä―è–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Ω–Ψ–¥ –±–Α―è–Ϋ. –€―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―é―é –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ―É. ¬Ϊ–£―¹―è–Κ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹ –Ω–Α–Μ―É–±―΄¬Μ,βÄî –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ ―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Ψ―²―΄. –ö―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Φ–Β―΅―²–Α–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ? –ö―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β―΅―²–Α–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Ψ–Η―², –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Φ–Η, –≤–Μ–Α―¹―²–Β–Μ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–Φ βÄî –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ö–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Β –Η–Ζ―É―΅–Η―à―¨ –Η –Ζ–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü?

–ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –≥–Ψ―Ä―è―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –±―É–Κ–≤―΄: ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤¬Μ. –ù–Α –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–±–Η―²–Α –¥–Ψ―â–Β―΅–Κ–Α:

¬Ϊ–‰–Ζ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η―è –Ϋ–Α –Μ–Η–¥–Β―Ä–Β ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ –Ω–Ψ –≤―Ä–Α–≥―ɬΜ.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―¹–Μ―΄―à–Η―²―¹―è ―΅–Β―²–Κ–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–ü–Ψ–≥–Η–± ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é ―Ö―Ä–Α–±―Ä―΄―Ö!¬Μ

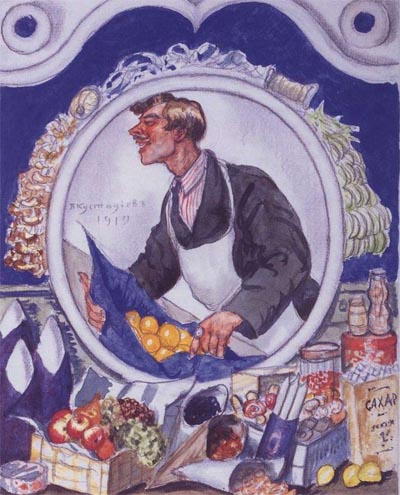

–ü–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤–Η―¹–Η―² –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Κ–Η–Ϋ–Ψ. –‰ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ βÄî –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α-―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α: –Ω–Μ–Α–Φ―è –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Κ –¥―É–±―É. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ζ―É―΅–Η–Β –≥–Α–¥―΄, –Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―² ―³–Α―à–Η―¹―²―΄.

–ù–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ―É ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―¹―΄–Β ―²―Ä―É–±―΄ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤¬Μ, –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Α–Ε–Β–Ι –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―΅―É―²–Η―²―¨―¹―è –≤ ―΅―Ä–Β–≤–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ ―¹―²―É―΅–Η―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β; –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―é―â–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Φ–Α―΅―²―΄, –Κ–Α–Κ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ, –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α―Ö, ―²―Ä–Β–Ω–Β―â–Β―² ―³–Μ–Α–≥ ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α¬Μ! –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â―¨―é –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―² –Ψ―Ä―É–¥–Η―è, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö –±–Α―à–Ϋ―è―Ö! –‰ –Β―â–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η―Ö, ―É–Φ–Ϋ―΄―Ö –Η ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Β―è–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é βÄî –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –¥–Ψ –Ϋ–Β–¥―Ä!

–ö–Α–Ε–¥―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥―É–Β―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹. –û–Ϋ –Ϋ–Α –¥–≤–Α, –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ―É –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Β–Β, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ζ–≥–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β. –ü–Ψ–≤–Β―Ä―¨―²–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ. –· –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à―É―¹―¨ ―¹ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ.

–ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤ –Β―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β βÄî ¬Ϊ–≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨¬Μ.

–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―à–Β–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –±–Β―Ä–Β–≥ –Φ–Α―è―΅–Η–Μ –≤–¥–Α–Μ–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –Ϋ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ. –Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―²–Β–Μ–Α―¹―¨. –ù―É –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ζ–Α―²–≤–Ψ―Ä ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Α? –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Β―Ä–¥–Η―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ;

βÄî –ö –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²―É –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η!

–û–Ϋ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ.

–ù–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Η―Ü―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Μ –Ϋ–Α―¹ –Κ ―à–Α―Ö―²–Β, ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι –≤ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α .

–ù–Α –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨ ―¹ –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Φ, –Ψ–Κ–Ψ―à–Β―΅–Κ–Ψ–Φ. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Β–Β, –≤–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –Η –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–Μ.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ –≤―²–Ψ―Ä―É―é –¥–≤–Β―Ä―¨, –≤ ―É―à–Η ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä―É―è –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –Γ―²―Ä–Α―à–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤. –•–Α―Ä–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ–Α―è. –€–Β–Ϋ―è –Ψ―²–Β―Ü –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –Ω–Ψ–Ω–Α―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ϋ―é. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β-―²―Ä–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ ―è –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Η–Ζ –Ω–Α―Ä–Η–Μ–Κ–Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ―΅―É–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Η ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –≤ ―²–Α–Ζ ―¹ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –½–¥–Β―¹―¨ –≤―΄―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α, –¥–Α –Η ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ –±―΄ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α―²―¨: –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Α―¹–Α –Ϋ–Β―¹―É―² ―¹–≤–Ψ―é –≤–Α―Ö―²―É. –€―΄ –Ω–Ψ―²–Β–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≤ –±–Α–Ϋ–Β.

–Θ –Κ–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Β–Μ―΄–Β –Ζ―É–±―΄ –Ϋ–Α –Φ–Α―¹–Μ―è–Ϋ–Η―¹―²–Ψ-―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Η―Ü–Β. –û–Ϋ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ βÄî –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―²―É―² ―΅―²–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Η―à―¨?

–£–Α–¥–Η–Φ –Ω–Ψ―à–Α―²–Ϋ―É–Μ―¹―è. –· –Ω–Ψ–¥―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ –Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–î–Β―Ä–Ε–Η―¹―¨, –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Φ–Η―¹―¨¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è. –ö–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―΄―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ ―Ü–Β–Μ―΄―Ö ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Α―¹–Α? –£―¹–Β –≥―É–¥–Β–Μ–Ψ, –±―É―Ä–Μ–Η–Μ–Ψ, –¥―Ä–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ. –Γ–≤–Β―Ä―Ö―É –Κ–Α–Ω–Α–Μ–Α –≥–Ψ―Ä―è―΅–Α―è –≤–Ψ–¥–Α. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ –Ϋ–Α―¹ βÄî –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Α –Φ―΄ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η –Ε–Α―Ä―É.

–€―΄ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Κ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö―É, –≤–Β―²―Ä―É –Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü―É, –Ψ–≥–Μ–Ψ―Ö―à–Η–Β, –Ψ―à–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Β–≤―à–Η–Β ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –Η –¥–Ψ –Ϋ–Ψ–≥. –€―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²–¥―΄―à–Α―²―¨―¹―è.

–ö–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –î–Β–¥ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –≤–Α―Ö―²―É ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤ –Κ–Ψ―΅–Β–≥–Α―Ä–Κ–Α―Ö, –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ ―É–≥–Ψ–Μ―¨. –ù―É, –Α –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―é―¹ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ?

***

–ù–Α―΅–Η―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²: –Α –≥–¥–Β –Ε–Β ―É―¹–Α―²―΄–Ι ―¹ –±–Α–≥―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –±―É–≥―Ä–Η―¹―²―΄–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―¹ –≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Μ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–≥–Μ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Η―¹―²–Ψ–Φ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É–¥–Κ–Η?

–û―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Η―à―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤―Ü–Α. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²–¥–Α–Β―² ―΅–Β―²–Κ–Ψ, ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ ―É―¹―²―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è. –ï–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α―é―², –Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―èβÄî–Ϋ–Β –Ψ―¹–Μ―É―à–Α―é―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –±–Ψ–Η―²―¹―è. –ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ! –£–Β―΅–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ, –≤–Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –Ξ–Β–Φ–Η–Ϋ–≥―É―ç–Β. –ê –≥–¥–Β ―ç―²–Ψ ―¹–Μ―΄―Ö–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Ξ–Β–Φ–Η–Ϋ–≥―É―ç―è –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β, ―΅–Β–Φ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –€–Α―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Β? –ö–Α―Ä–Ω–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –£–Α–¥–Η–Φ–Α. ¬Ϊ–Δ–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ!¬Μ βÄî –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ –Ψ–Ϋ. –‰ –£–Α–¥–Η–Φ–Κ–Α ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β–Μ; –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Α –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―à―É―²–Κ–Α. –£–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨, ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Κ¬Μ.

–€―΄ –Ε–Η–≤–Β–Φ –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ βÄî –≤ –Κ–Α―é―²–Α―Ö.

–€–Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Β. –€–Β–Ϋ―è –Κ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –ë―É–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö. –ü–Ψ–Ε–Η―²―¨ –±―΄ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι: ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α! –ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Β –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Ψ ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α, –Ζ–Α –Ω–Μ―é―à–Β–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ϋ–Α–≤–Β―¹–Κ–Ψ–Ι βÄî –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ψ–¥. –£ –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä ―¹–≤–Β―²–Η―² ―è―Ä–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Η –Ζ–Α–Ι―΅–Η–Κ–Η –±–Β–≥–Α―é―² –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Β –Η –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―É. –ù–Α –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Β βÄî ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Ε–Β–Ϋ―΄ –Η –¥–≤―É―Ö –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –ë―É–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤―΄―Ö. –≠–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Β–Ε–Η–Ι ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –½–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ, ―É–Φ―΄–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ... –ù―É, –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α! –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Α―é―²–Α―Ö –Ε–Η–≤―É―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –ê ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–±–Β–¥ –Η –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Η–Β βÄî –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ –ë―É–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É (–Ϋ–Α–Φ –≤―Ö–Ψ–¥ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ). –î–≤–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ζ–Α–Μ–Α βÄî –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Μ–Α, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨, ―¹–≤–Β―²–Μ―΄―Ö, ―É―é―²–Ϋ―΄―Ö: –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ βÄî –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Α, ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä, –Ω–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ, –±–Η–Μ―¨―è―Ä–¥, –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ βÄî –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ―΄, –≥–¥–Β ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –‰ –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Ψ ―²―É–¥–Α ―è –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–Ε; ―²–Α–Φ –Ε–Η–≤–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä. –£ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ―è –≤–Η–Ε―É –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ–Β –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α; –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―è–≥–Α–Β–Φ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è―é―²―¹―è –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Η –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―΄―¹―è―΅–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Φ―΄.

–€―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―Ö ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–û–Ϋ¬Μ.

.

***

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

.jpg)