По коридорам, кубрикам и каютам плавказармы прокатился слух: “Лейтенант пришел…”

- Говорят, новый лейтенант появился. Может к нам?

- Кто знает, пошел в сторону командирских кают..., - делились новостью.

Наконец, проясняется: пошел в каюту командира 93-й.

“Лейтенантов”, “старших лейтенантов” на подводных лодках нашего дивизиона предостаточно, эти категории составляют основной костяк офицерского корпуса. “Капитан-лейтенанты” - это уже “старики”. В этих званиях ходят все старпомы, и даже часть командиров подводных лодок.

Командир нашей лодки тоже “каплей” – важный такой, строгий. Представляю, как он этого свежеиспеченного лейтенантишку потрошит, как величественно до занудности доводит всю важность и ответственность его лейтенантской должности. Заодно, непременно, с первых же слов подчеркнет, что этому лейтенанту очень крупно повезло попасть именно на нашу лодку – самую лучшую.

То, что мы лучшие, знал весь экипаж и твердо веровал этому. На других лодках было то же самое, те тоже были “самые лучшие”. Чувство гордости за свой корабль во все времена присутствовало и в российском, и в советском флоте. Соревнование за лучший корабль, подводную лодку было как официальное, так и негласное, на бытовом уровне. Эгоистичное чувство “своего самого лучшего” имело патриотическое начало.

Новенького лейтенанта с нетерпением ждали в офицерской среде, но ему еще предстояли встречи со старпомом и заместителем командира лодки по политчасти.

Старпом поинтересуется, конечно, теоретической базой лейтенанта. То, что лейтенанту светит месячишко оргпериода на “казарменном” положении – это ясно, как день. Все этим начинали. Вручит старпом ему “Корабельную книжку офицера-подводника” – специальное бланковое издание, в которую лейтенант, ползая на брюхе по трюмам и выгородкам отсеков, будет зарисовывать схемы расположения всех лодочных систем и механизмов.

Еще старпом выдаст “бегунки” – зачетные листы на допуск к самостоятельному управлению своим подразделением, несению якорной и ходовой вахты, исполнению обязанности дежурного по кораблю, заодно оценит возможности практического использования новичка на службе.

От обязанностей руководителя утренней физзарядки экипажа лейтенанту не уйти – это удел каждого вновь прибывшего офицера. Есть еще должностишка – “внештатный военный дознаватель”…

У заместителя командира по политчасти свои разговоры: где родился, когда “крестился”, как учился, чему поклонялся, кто родители и т.д., и т.п. Конечно, в “задушевной” беседе идет оценка эрудиции, политической зрелости. Сразу же подбрасывается пара тем для ближайшей политинформации старшинам и матросам, а если дело пойдет успешно, можно попробовать лейтенанта и руководителем группы политзанятий.

Выпотрошенного вконец лейтенанта препровождают в отведенную каюту. С этого момента он доступен коллегам своего уровня, но с несколько большим офицерским стажем. Те не очень торопятся влезть в душу новичка, для этого еще будет время, его плюсы и минусы раскроет сама жизнь.

“Старичков” радует появление “фендрика” в практическом плане. Во-первых, появился штатный “обеспечивающий”. Есть такая негласная, не предусмотренная никакими Уставами, Корабельными расписаниями и прочими руководящими документами служебная нагрузка – “обеспечивающий”. Это не дежурный, не вахтенный. Это скорее “пастух”, “погоняла”. Его функции – недреманное око командира лодки и старпома за строгим выполнением распорядка дня экипажем: организацией побудки, физзарядки, сангигиены, приема пищи, вечерней прогулки, вечерней поверки, отхода ко сну, контроль за организацией увольнения матросов на берег и своевременного возвращения их в часть.

Фендрик – самый младший офицерский чин, 14-го класса в «Табели о рангах» Петра I. Давал право на потомственное дворянство. Петр I. Гравюра Я. Хубракена 1724 г. с портрета К. Моора 1717

(Peter I. Engraving by J. Hubrakena 1724 with Portrait of Karl Moor 1717).

Кому, как не новенькому лейтенанту, этим заниматься? Целый же месяц он будет сидеть в части на “казарменном положении”, ему и карты в руки, пусть ближе знакомится с бытом экипажа и его людьми.

А сколько других положительных моментов привнес приход нового лейтенанта! Дополнительный начальник патруля – раз, еще один “политинформатор” – два, возможно и руководителем группы политзанятий потянет – три. После сдачи зачетов – еще один дежурный по кораблю, а пока надо бы его почаще ставить дублером, пусть набирается опыта, все равно же сидит на “казарменном положении”.

Не успел лейтенант распаковать чемодан, как в каюту врывается, естественно, без стука – все свои! – другой лейтенант, по виду тоже молодой, но уже самоуверенный, в офицерах уже чуть послуживший:

- Ты наш? – Вопрос подразумевает: “Ты назначен на нашу подводную лодку?”

- ? ? ? – пожимает плечами новенький.

- Ну, на 93-ю? – возмущается непонятливостью незваный гость.

- Да, - лепечет новенький.

- А как фамилия? – интересуется гость.

- Петров…

- Смотри-ка, а я Иванов! Держи “Вахтенный журнал”, теперь ты будешь вести журнал в базе. У нас все так начинают. Это просто: берешь “Журнал вахтенного центрального поста”, важное переписываешь, ненужное – опускаешь. Ну, пока! – выскальзывает из каюты.

“Вахтенный журнал” на подводной лодке ведется круглосуточно и в море, и у причала. В море – это удел сменившегося вахтенного офицера за свою смену. В базе – дежурного по кораблю за сутки своего дежурства. Что касается моря, там все ясно: отстоял 4 часа, после смены сел, быстренько записал все события твоей вахты и ты “свободен” на 8 часов, до очередного заступления. В базе совсем другое дело. Отстоял сутки дежурным, сдал дежурство, а потом сиди еще час, а то и более, занимайся писаниной. А вечер так короток, а соблазны так нетерпеливы… А тут сидит молодой лейтенант без права схода на берег, что ему стоит посидеть лишний часок-другой над “Вахтенным журналом”, пусть впитывает корабельную жизнь в полном объеме, заодно совершенствует каллиграфию.

Долго сокрушаться по случаю нечаянно свалившейся нагрузки лейтенанту Петрову не довелось. Снова внезапно распахнулась дверь каюты. С сияющей улыбкой, естественно, тоже без стука, в каюту ввалился другой лейтенант. Этот не только самоуверенный, но и с налетом наглецы.

- Привет! Меня зовут Виталий. А тебя? Ладно, можешь не представляться, все равно забуду, потом напомнишь… На, держи! – подает связку ключей. – Это от провизионок, теперь ты будешь командовать пищеблоком. Посмотри, что там, в провизионках: что есть, чего нет. Поговори с коком, он подскажет. Бывай!

Жизнь лейтенанта Петрова закрутилась в вихре обязанностей и дополнительных нагрузок.

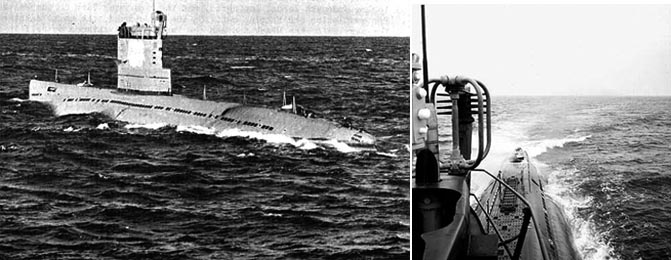

Выходы в море у нас нечасты, длительное плавание у нас впереди, не раньше, чем через год. А сейчас только непродолжительные выходы на день-два, максимум три.

не отличается большой сложностью. Это определение маневренных элементов, отработка отдельных упражнений надводного и подводного плавания. Привлекают к обеспечению других лодок, научных исследований. Одно из них посвящено наблюдениям следности подводных лодок. На верхней палубе нам приварили батарею газовых баллонов, привязали к корме тросом небольшой параван, - буек с крылышками, - мы погружались на безопасную глубину, двигались под электромоторами, меняя в заданных точках глубины погружения и скорости хода. Буксируемый параван обозначал место подводной лодки наблюдателям, на следовавшем за нами катере. В это время производилось стравливание газов из баллонов.

Нам затея дросселирования казалась смешной и совершенно нелепой: нечем, мол, больше науке заниматься, как наблюдать за воздушными пузырьками. Позже выяснилось, что это не совсем пустая затея, а весьма нужные изыскания для строящегося подводного атомного флота. Ученые знали, что на атомных подводных лодках, нахождение которых в подводном положении будет весьма длительным, проблема регенерации отсечного воздуха станет в корне отличаться от нашей. На лодках будущих поколений кислород будут добывать методом электролиза воды, сопутствующие и накопившиеся вредные газы придется стравливать за борт, а это может повлиять на следность лодки.

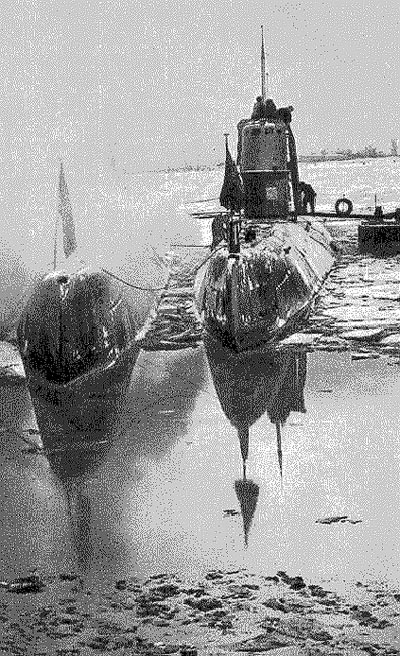

Большей частью мы стоим у пирса, а с наступлением зимы и вовсе вмерзли в лед.

Наш дивизион, - почти десяток подводных лодок, - временно дислоцируется в Молотовске. Город Молотовск (ныне Северодвинск) расположился на берегу Белого моря. Остров Ягры – территория города - отделен от города Никольской протокой дельты реки Северная Двина. Там, на острове, мы и разместились. “Временное” базирование предполагается не очень коротким, минимум с год предстоит “коротать” время на этом острове.

В хозяйстве дивизиона – только плавпирс со сходней на пустынный песчаный берег и несамоходная плавказарма (ПКЗ) финской постройки.

Сам город виднеется на противоположном берегу протоки. На переднем плане причалы и краны морского порта. Там, за портом, наше большое начальство – штаб Бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей. Большое начальство мы видим редко, им не до нас, у них “большие” задачи.

Чуть левее порта видны громады корпусов судостроительного завода, основные интересы и заботы штаба БСРК прикованы туда.

Невдалеке от нас, на острове, есть еще судоремонтный завод “Звездочка”, но он нам неинтересен, у нас там нет никаких дел.

Остров Ягры в целом пустынный, невысокие песчаные дюны покрыты низкорослой приполярной зеленью, растущие здесь сосны тоже невысоки, стволы их искорежены холодными северными ветрами. Вид окрестностей навевает тоску и печаль.

С городом сообщение сложное. Можно перебраться через протоку, - а она широкая, с километр, - на случайном катере, а дальше пешком по дощатым ломаным тротуарам. Есть еще путь, тоже пеший – мимо “Звездочки”. два моста. Один, железобетонный, еще не достроен. Второй, деревянный, уже полуразрушен, но в светлое время еще проходим. Пеший маршрут преодолевается в сухую погоду часа за полтора.

Сам город небольшой, из конца в конец в любом направлении его можно пройти неторопливым шагом за полчаса. Примерно полторы улицы застроены 4-х – 5-ти этажными зданиями послевоенных “сталинских” проектов. Остальная застройка – сплошь деревянные 1 –2-х этажные дома, частью обшитые вагонкой, уложенные почти в метре над поверхностью теплотрассы, деревянные тротуары.

В центре города все же теплится какая-то жизнь. Там есть продовольственные и промтоварные магазины, там есть драмтеатр, есть широкоэкранный кинотеатр, Дом офицеров – в деревянном одноэтажном барачного типа здании, Дворец ИТР (инженерно-технических работников) – это вотчина судостроительного завода. Есть еще местная достопримечательность – кафе-ресторан “У Эдельмана”. В городе особо не разгуляешься, но время провести можно. “Старичкам” все это изредка доступно, лейтенанту Петрову – табу.

Основная жизнь протекает в прочных корпусах подводных лодок и на ПКЗ. В повседневной круговерти скучать некогда. В будние дни официальная служба начинается с 07.50 построением экипажей на кормовых надстройках своих лодок для подъема Военно-Морского Флага. Это ритуальное действо свято, как в былые времена молитва. Последними на лодки прибывают их командиры, после докладов старших помощников командиры осматривают своих подчиненных, дают ценные указания.

В 07.59 раздаются зычные голоса дежурных по кораблям: “На Флаг и Гюйс – смир-р-р-но-о!!!” Выстроившиеся на палубах в две шеренги строи офицеров, старшин и матросов недвижимо замирают на минуту.

В 08.00 звучит новая команда: “Флаг и Гюйс поднять!”

После подъема Флага по команде “Все вниз!” палубы лодок мигом пустеют, начинаются повседневные мероприятия: проверка оружия и технических средств, в просторечии – “проворачивание”, занятия по специальности, тренировки на боевых постах, корабельные учения, приборки перед обеденным перерывом и перед ужином. В отведенные дни читаются политинформации, проводятся политзанятия и т.д.

Суббота – день большой приборки на подводных лодках и ПКЗ. Суббота –это и банный день. Выходной только по воскресеньям, если не планируются какие-нибудь общественные мероприятия, могут быть строевые смотры, спортивные соревнования. В субботу вечером, а в воскресенье после обеда и тоже вечером во всех кубриках “крутят” фильмы. Портативные киноустановки имеются на каждой лодке. В эти дни матросы могут выкроить время для личных нужд: написать письма родным и близким, получить увольнение на берег. Офицеры и сверхсрочники, не занятые по службе, имели возможность получить выходной.

На плавказарме бытовые условия, прямо скажу, положа руку на сердце, - великолепны. Все экипажи подводных лодок размещены в отдельных кубриках, есть баня с парилкой, несколько душевых, с горячей и холодной водой проблем нет. Есть офицерская и для сверхсрочников кают-компании, Командиры подводных лодок, их заместители и старпомы живут в одноместных каютах, командиры боевых частей – в двухместных, командиры групп – скромнее, в 4-х –6-ти местных, сверхсрочники в шестиместных.

Лейтенанту Петрову досталась, естественно, шестиместная, но на одного.

Коротать одиночество Петрову пришлось недолго. Вскоре появился из очередного отпуска “сожитель”, лейтенант Молчанов Геннадий. С офицерами своей лодки Петров уже познакомился, встретил на других лодках несколько своих “однокашников”, теперь вот появился Геннадий. Жить стало веселей, жизнь в незнакомой среде перестала казаться серой и чужой.

Скучать Петрову некогда. Его рабочий день длится с 06.00 до 24.00. Личное время, нетрудно подсчитать, остается с нуля до шести утра и еще послеобеденный отдых, “адмиральский” час – это на флоте святое.

Установленный месячный срок пребывания на “казарменном” положении приближается к концу стремительно, но радости это не приносит: зачетные листки на допуск к дежурству по кораблю, самостоятельному несению якорной и ходовой вахты заполнены где-то наполовину, зачеты по руководству подразделением в основном сданы, но без зачета по устройству подводной лодки закрыть вопрос нельзя.

Ох, уж эти отвлечения!.. Пока разобрался с наличием продуктов в провизионках, списал израсходованные, дополучил к полным нормам недостающие, ушло дней десять. Заявка в продчасть - это в одном месте, заявка на автомашину – в другом, продовольственные склады – в третьем. Все это далеко, на противоположной стороне протоки, везде очереди. На заключительном этапе надо привезти своих матросов-грузчиков, продукты отобрать, загрузить в машину, доставить на лодку, разместить по провизионкам. Вот почти уже все сделано, а машины все нет, матросы не накормлены. Свои продукты в герметичной таре.

Сердобольный пожилой кладовщик-мичман советует:

- Ребятки, там, в углу, стоит вскрытая банка сухарей, а вон там бочоночки с икрой.

Окончание следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru