–£ –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–Є –і–љ—П. –®—В–∞–± ¬Ђ—Б–µ–і—М–Љ–Њ–є¬ї –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Д–Њ–є–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–∞, —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї–∞ —В–∞–Љ –ґ–µ, –љ–∞—И–Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –њ–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —З–∞—Б–Њ–≤.

–•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –°–µ—А–≥–µ–є –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤, —Г–ї–Њ–≤–Є–≤ –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –њ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О —Б—Ж–µ–љ—Л, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞–і —Н—Б–Ї–Є–Ј–∞–Љ–Є.

–Ь–∞—И–Є–љ–Є—Б—В —Б—Ж–µ–љ—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –•–Њ—Е–ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —З—Г–і–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–∞–ї 48 –љ–Њ–≤—Л—Е —Б—В—Г–ї—М–µ–≤ –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є. –Я—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –Є–Ј –Љ—Г–Ј–µ—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –≥–≤–Њ–Ј–і–Є–Ї–Њ–є –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–љ—П. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Ї—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є—П, –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ—Л –љ–µ –Њ—И–Є–±–ї–Є—Б—М!

–Я–µ—А–≤—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є.

–†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є, –Ј–∞–ї–Є—В–Њ–≤–∞–љ –≤ –У–Њ—А–ї–Є—В–µ. –°—Е–≤–∞—В–Є–≤ –µ–≥–Њ, –њ–Њ–Љ—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–µ–∞—В—А ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є¬ї –Ї –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –∞—А—В–Є—Б—В—Г –Ш–≤–∞–љ—Г –Ъ—А–∞—Б–Ї–Њ. –° –µ–≥–Њ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В—М—О –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤—Л—В—П–љ—Г—В—М –≤–µ—Б—М –≤–µ—З–µ—А, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж, –і–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ —Б—Ж–µ–љ—Г, –Ј–∞–ї –Є –ї–Њ–ґ–Є вАУ –Є –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±–µ–Ј –µ–і–Є–љ–Њ–є —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–Є—В—М—Б—П –Є –Љ–љ–µ.

–Ґ–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А ¬Ђ–°–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г¬ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П, –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ 18 —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1982 –≥–Њ–і–∞. –Т–µ—З–µ—А –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В, –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Р–љ–і—А–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤. –Ш –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ!

–Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А, –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –°–°–°–† –Р–љ–і—А–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤, –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –Ш–≤–∞–љ –Ъ—А–∞—Б–Ї–Њ –Є —П.

–Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–∞–Љ–Є —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –Т —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –љ–∞ –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—И–µ—В –У–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–µ–і—М–Љ—Г—О —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—О –Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З. –° –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Ф.–Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З вАУ –±–Њ–µ—Ж –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –Х–≥–Њ –њ–Њ—Б—В вДЦ 5 –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –Ю–љ –µ–Ј–і–Є—В –Є –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Є—О–љ—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ —А—П–і—Л –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П. 16 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ: ¬Ђ–ѓ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —Б –Т–∞–Љ–Є –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–∞–Ї —Г —Б–∞–Љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В –Є–і—Г—В –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ –±–Њ–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ.., –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ ¬Ђ–°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–µ–є¬ї. –ѓ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —А–∞–і–Є–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є, —В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ–љ—П —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–ї—Г—И–∞—О—В, –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є–і–µ—В –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ. –Т—Б–µ –Љ—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ—Б—С–Љ —Б–≤–Њ—О –±–Њ–µ–≤—Г—О –≤–∞—Е—В—Г. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О –Њ –≤–µ–ї–Є—З–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Њ –µ–≥–Њ –ї—Г—З—И–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–∞—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Њ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ, –Њ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ –Є –љ–∞—И–µ–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ. –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ: –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г –≥—А–Њ–Ј–Є—В –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М, –Є —З–µ–Љ –ї—Г—З—И–µ –љ–∞—И–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —Г –љ–∞—Б –±—Г–і–µ—В —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В¬ї.

30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –±—Л–ї —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤.

27 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞ –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А–µ —В–Њ—З–Ї—Г –Є –љ–∞ —В–Є—В—Г–ї—М–љ–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Я–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г¬ї.

27 –і–µ–Ї–∞–±—А—П вАУ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є–Ј —Б—В—Г–і–Є–Є –і–ї—П –®–≤–µ—Ж–Є–Є. –У–Є–±–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л. –Ю–њ—Г—Е—И–Є–є –Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–і–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ –ѓ–Ї–Њ–≤ –С–∞–±—Г—И–Ї–Є–љ –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Ї–µ: ¬Ђ–Я–µ—А–≤–∞—П —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–∞ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В, –±–∞—А–∞–±–∞–љ —Г–Љ–µ—А, –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–∞ –њ—А–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є¬ї.

27 –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ —Г–Љ–µ—А–ї–Є –Ј–Є–Љ–Њ–є 1941-1942 –≥–Њ–і–Њ–≤, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—Й–µ–љ—Л –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—Г–Ј–∞. –Э–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ї–Ї–∞–ї–∞. –Ю—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–µ–≤–∞—П –µ–і–Є–љ–Є—Ж–∞ вАУ –Ї–≤–∞—А—В–µ—В –њ–Њ–і —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–∞ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З–∞ –Р—А–Ї–Є–љ–∞. –°–љ–Њ–≤–∞ –Ј–≤—Г—З–Є—В –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –У–ї–Є–љ–Ї–Є, –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–∞, –У–ї–∞–Ј—Г–љ–Њ–≤–∞.

23 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –Ї–≤–∞—А—В–µ—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Є–ї —Е–Њ–і–Є—В—М, –љ–Њ—Б–Є—В—М –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л. –Ъ.–Ш.–≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥–∞, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–∞ –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Г вАУ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –Э.–Ф. –С—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Г –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ –љ–∞ —Б–∞–љ–Ї–∞—Е –Њ—В–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А.

–Ш–і–µ—П –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ —Г –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ .

–Т–µ—Б–љ–Њ–є 1942 –≥–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –ї–Є–љ–Є—О —Д—А–Њ–љ—В–∞ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ вАУ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –ї–µ—В—З–Є–Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З –Ы–Є—В–≤–Є–љ–Њ–≤ вАУ –±—Л–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А–∞ –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Є–Ј –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤–∞.

¬Ђ вА¶–Ш –љ–∞–Ј–≤–∞–≤—И–Є —Б–µ–±—П - "–°–µ–і—М–Љ–∞—П",

–Э–∞ –љ–µ—Б–ї—Л—Е–∞–љ–љ—Л–є –Љ—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–Є—А,

–Я—А–Є—В–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–Њ—В–љ–Њ–є —В–µ—В—А–∞–і–Ї–Њ–є,

–Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Ї–∞

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є —Н—Д–Є—А¬ї.

–Р–љ–љ–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞.

–°–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤–∞ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Є –∞—Б–њ–Є—А–∞–љ—В–Њ–≤. –≠—В–Є–Љ –ґ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤–µ, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1942 –≥–Њ–і–∞.

–°–µ–і—М–Љ–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–∞ –і–ї—П —Г–і–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ вАУ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ –≤ —Б—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.

–Т–µ—Б–љ–Њ–є 1942 –≥–Њ–і–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —А–µ—И–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є—В—М —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –≤—Б–µ–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–∞–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ.

–Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г вАУ –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ вАУ –њ—А–Є—И–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А—П–Љ–Њ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞, –Є–Ј –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є–µ –ї—Г—З—И–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ъ–∞—А–ї–∞ –Ш–ї—М–Є—З–∞ –≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥–∞.

–Ъ.–Ш.–≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –њ–µ—А–≤—Г—О —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є—О –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 48 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ 40 –Љ–Є–љ—Г—В. –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Є–і–µ—В—М, –і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л. –Ъ–∞–ґ–і–∞—П —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ.

¬Ђ–Ґ–≤–Њ—А–Є—В—М вАУ –Ј–љ–∞—З–Є—В —Г–±–Є–≤–∞—В—М —Б–Љ–µ—А—В—М¬ї, вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –†–Њ–Љ–∞–љ –†–Њ–ї–ї–∞–љ.

–°–µ–і—М–Љ–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П, —А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –≤ –љ–µ–Љ, –Ј–∞–Ї–∞–ї–µ–љ–љ–∞—П –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –Є —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є. 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1942 –≥–Њ–і–∞ –Ј–≤—Г—З–∞–ї–∞ –≤–Њ –Є–Љ—П –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤–Њ –Є–Љ—П –Я–Њ–±–µ–і—Л.

¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ, –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ, —В–Њ, —З—В–Њ —Б–ї–Є–≤–∞–ї–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О –±—Г—А—О —Б –±–Њ–µ–≤–Њ–є –±—Г—А–µ–є, –љ–Њ—Б—П—Й–µ–є—Б—П –љ–∞–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ¬ї, вАУ –њ–Є—Б–∞–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ґ–Ш–•–Ю–Э–Ю–Т.

–Я—А–Њ—И–ї–Њ 40 –ї–µ—В, –Є –Љ—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Ј–∞–ї–µ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞, —З—М–Є –Є–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –≤–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–Т.–Ъ.–Я–µ—В—А–Њ–≤–∞ вАУ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —А–Њ–ґ–Њ–Ї. –У.–§.–§–µ—Б–µ—З–Ї–Њ вАУ –≤—В–Њ—А–∞—П —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–∞, –Є.–Њ. –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л.

–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –°–Ь–Ю–Ы–ѓ–Ъ вАУ —В—А–Њ–Љ–±–Њ–љ, –Њ–љ –ґ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–µ–Љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –§–Х–°–Х–І–Ъ–Ю —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є 80 –њ–∞—А—В–Є–є.

–Я–∞–≤–µ–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ю–†–Х–•–Ю–Т вАУ –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–∞, –љ—Л–љ–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є.

–У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤–Є—З –Х–†–Х–Ь–Ъ–Ш–Э вАУ —Д–∞–≥–Њ—В, –љ—Л–љ–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є.

–Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ю–†–Ы–Ю–Т–°–Ъ–Ш–Щ вАУ —В—А–Њ–Љ–±–Њ–љ, —Б–Њ–ї–Є—Б—В, –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї–µ –Ш–≥–Њ—А—П –Ь–Ю–Ш–°–Х–Х–Т–Р, –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –Ъ–Є–µ–≤–∞.

–Ц–∞–≤–і–∞—В –Ъ–Р–†–Р–Ь–Р–Ґ–£–Ы–Ы–Ю–Т–Ш–І –Р–Щ–Ф–Р–†–Ю–Т вАУ —Г–і–∞—А–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –С—Г–і–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–±–∞—З, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–µ—В –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є.

–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Э–Ю–°–Ю–Т вАУ —В—А—Г–±–∞, –Њ–љ –Є–≥—А–∞–ї –≤ –і–ґ–∞–Ј–µ –Ы.–£–Ґ–Х–°–Ю–Т–Р. –Э–∞ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–µ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –Њ–љ –±—Л–ї —Б–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ.

–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Я–∞—А—Д–µ–љ–Њ–≤–Є—З –Я–Р–†–§–Х–Э–Ю–Т вАУ –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–∞, —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–Љ.

–°–µ–Љ–µ–љ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З –У–Ю–†–Х–Ы–Ш–Ъ вАУ –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–Є—Б—В —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–Љ.

–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ъ–Ю–†–Х–Ы–ђ–°–Ъ–Ш–• вАУ —Д–ї–µ–є—В–∞-–њ–Є–Ї–Ї–Њ–ї–Њ.

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Я–Ю–Ъ–Ы–Р–Ф–Р вАУ —В—А—Г–±–∞—З, –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–ї –Є–Ј –Ю–і–µ—Б—Б—Л.

–С–Њ—А–Є—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Я–Х–Ґ–†–Ю–Т вАУ –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–∞, —А–µ–±—П—В–∞ –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –µ–≥–Њ 14 –ї–µ—В, –љ–∞ –і–љ—П—Е –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М вАУ –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –Ъ–Є—А–Є—И–∞—Е.

–°–∞–Љ—Г–Є–ї –Р—А–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –Ш–Ф–Х–Ы–ђ–°–Ю–Э вАУ —В—А–Њ–Љ–±–Њ–љ, –њ—А–Є—И–µ–ї –Є–Ј –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞.

–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ъ–£–Ы–Ш–Ъ–Ю–Т вАУ —Г–і–∞—А–љ–Є–Ї, –њ—А–Є—И–µ–ї –Є–Ј –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Ь–Т–Ф. –Ю–љ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є –њ–Њ —Г–і–∞—А–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї –≤ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є —В–µ–Љ—Г –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–ї—П –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ.

–Э–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –С–Х–Ы–ѓ–Х–Т вАУ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –≤ —Н—Д–Є—А –Ј–≤—Г—З–∞–љ–Є–µ –°–µ–і—М–Љ–Њ–є –љ–∞ –≤—Б–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л.

–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ь–Р–Ґ–Т–Х–Х–Т вАУ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А, —Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ф.–Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.

–Ъ—Б–µ–љ–Є—П –Ь–∞—А—М—П–љ–Њ–≤–љ–∞ –Ь–Р–Ґ–£–° вАУ –≥–Њ–±–Њ–Є—Б—В–Ї–∞, —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є.

–У–∞–ї–Є–љ–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞ –Х–†–®–Ю–Т–Р вАУ —Д–ї–µ–є—В–∞, –њ—А–Є—И–ї–∞ —Б –Ј–∞–≤–Њ–і–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –°–µ–і—М–Љ—Г—О —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—О, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Г—И–ї–∞ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В.

–У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –§–Х–°–Х–І–Ъ–Ю вАУ –≤—В–Њ—А–∞—П —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–∞, –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є.

–Т–µ—А–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–љ–∞ –Я–Х–Ґ–†–Ю–Т–Р вАУ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —А–Њ–ґ–Њ–Ї.

–°–µ–і—М–Љ–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–µ–Љ—М–µ—А—Л 1942 –≥–Њ–і–∞ —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –≤–Њ–ї–љ–∞—Е –љ–∞ –Х–≤—А–Њ–њ—Г. –≠—В—Г –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –≤ —Н—Д–Є—А –Ј–≤—Г–Ї–Њ—А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –С–Х–Ы–ѓ–Х–Т –Э–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З. –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –±—Л–ї–∞ –§–∞–љ–љ–Є –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–љ–∞ –У–Ю–£–•–С–Х–†–У.

18 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1982 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ –Є –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –°–љ—П—В —Д–Є–ї—М–Љ ¬Ђ–Ь—Г–Ј—Л –љ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ—И–µ–ї –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—О –љ–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј. –Т —В–Є—В—А–∞—Е —Б—В–Њ—П–ї–Њ: –љ–∞–і —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Р–Є–і–∞ –Ш–ї—М–Є–љ–∞, –Ш–≤–∞–љ –Ъ—А–∞—Б–Ї–Њ.

–Ш —Н—В–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В—А—Г–і –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є –µ–≥–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В–Њ–≤ вАУ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Є–Љ –ґ–Є–≤–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ, –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Є –≤—Б–µ—Е —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ь—Г–Ј–µ–є —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В, –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П —В—А–Њ–њ–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–µ –Ј–∞—А–∞—Б—В–∞–µ—В, –ґ–Є–≤ —В—А—Г–і –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ы–Є–љ–і–∞ –Є –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–ї–µ–і–Њ–њ—Л—В–Њ–≤. –Э–Є–Ј–Ї–Є–є –Є–Љ –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ. –£—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –Є—Е –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ.

–Я–µ—А–≤–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Ф.–Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ 09.08.1942 –≥–Њ–і–∞. –Ф–Є—А–Є–ґ—С—А –Ъ.–Ш.–≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥.

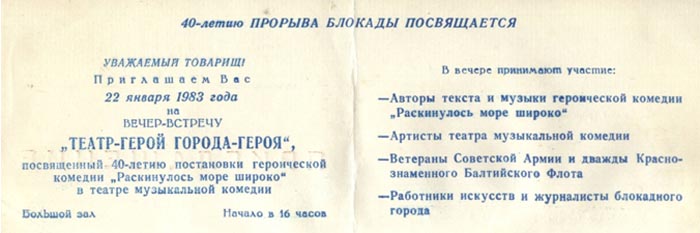

–Т–µ—З–µ—А, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–Є—О —А–∞–±–Њ—В—Л –Ґ–µ–∞—В—А–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є –≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Є. –І–µ—А–µ–Ј –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—О ¬Ђ–†–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ—А–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ¬ї –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ–± –∞–≤—В–Њ—А–∞—Е –Є –≥–µ—А–Њ—П—Е —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П, –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —А–∞–±–Њ—В–µ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ —В–µ–∞—В—А–∞, –µ–≥–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П—Е.

–Т –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –≤–Њ–є–љ—Л –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ —В–µ–∞—В—А—Л –±—Л–ї–Є —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л, –∞ —В–µ–∞—В—А—Г –Њ–њ–µ—А–µ—В—В—Л вАУ –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Г –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, –≤–µ—Б–µ–ї–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–є—В–Є —Б –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–∞–Љ–Є –≤—Б–µ 900 –і–љ–µ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л. –Я–µ—А–µ–ґ–Є–≤ —Б –љ–Є–Љ–Є –≤—Б–µ —Г–ґ–∞—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і, –Ґ–µ–∞—В—А-–±–Њ–µ—Ж –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –±–µ—Б–њ—А–µ—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ—Г—О –Љ–Є—Б—Б–Є—О –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.919 —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –Њ–і–Є–љ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ 300 —В—Л—Б—П—З –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є.16 –њ—А–µ–Љ—М–µ—А –Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є –љ–∞ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ —В–µ–Љ—Л .

–Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —Г—В—А–Њ вАУ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–є–љ—Л вАУ –≤–µ—Б—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —В–µ–∞—В—А–∞ –і–∞–ї –Ї–ї—П—В–≤—Г —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Б—С –і–ї—П —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –≤—А–∞–≥–∞: —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–є —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П—Е, —Г—З–Є–ї–Є—Б—М —Б—В—А–µ–ї—П—В—М, —В—Г—И–Є–ї–Є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –±–Њ–Љ–±—Л, —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї–Є –Ј–∞–≤–∞–ї—Л, –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –Њ—В –±–Њ–Љ–±–µ–ґ–µ–Ї.

–Ф–∞–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –і–≤–∞ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –≤ –і–µ–љ—М, –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–µ —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ. –Ъ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Њ—Б—М, –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –†–∞–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–Њ–Љ–±–Њ—Г–±–µ–ґ–Є—Й–∞, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ—А—Л–≤–∞—В—М —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ —Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ –њ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г –≤ –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—О. –Р –њ—П—В–Њ–≥–Њ –љ–Њ—П–±—А—П –Њ—В —Г–њ–∞–≤—И–µ–є —Д—Г–≥–∞—Б–љ–Њ–є –±–Њ–Љ–±—Л –Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї–Њ.