–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ш—В–Њ–≥–Є –Т–Є–і–µ–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є "–Ь–µ—В–∞–ї–ї–Њ–Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞-2025"

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ 30.05.2013

0

30.05.201309:5930.05.2013 09:59:48

–Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є—В—М –ї—О–±–Є–Љ—Г—О —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є - –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ—Г –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ—Г –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г (–≤ –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б 1966 –≥–Њ–і–∞) —Б –і–љ—С–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М:  –µ—С —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є - –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л 1970 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ - –°–µ—А–≥–µ–є –Р—Б—В–∞–њ–Њ–≤, –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ—Г—В–Є–љ –Є –Ю–ї–µ–≥ –У–Њ—А–ї–Њ–≤, –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б–ї–µ–≤–∞ –≤–љ—Г—З–Ї–∞ –Ф–∞—И–∞,  —Г—З–µ–љ–Є—Ж—Л вАУ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ц–Є–≤–Њ—В—П–≥–Є–љ–∞ (–≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є—Ж–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л - 1963 –≥–Њ–і–∞),  –њ–Њ–і—А—Г–≥–Є –њ–Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ - –Э–∞—В–∞–ї—М—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–љ–∞ –Ф—Г–±—А–Њ–≤–Є–љ–∞ –Є –Э–µ–ї–ї–Є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ–∞ –Ґ—А–Њ–є–љ–Є—Ж–Ї–∞—П,  –њ–Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–є —И–Ї–Њ–ї–µ вАУ —Б–њ—А–∞–≤–∞ –У–∞–ї–Є–љ–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–љ–∞, —Б–ї–µ–≤–∞ —Б–µ—Б—В—А–∞ –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ—Л –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ—Л вАУ –Ы–∞—А–Є—Б–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞,  –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є, –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ –≤–љ—Г—З–∞—В–∞—П –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є—Ж–∞ –Ъ—Б–µ–љ–Є—П —Б –і–Њ—З–µ—А—М—О –Я–Њ–ї–Є–љ–Њ–є –Є —Б–Њ—Б–µ–і–Є,  –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ–∞—П —Б–µ—Б—В—А–∞ –Ґ–∞–Љ–∞—А–∞, –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—И–∞—О—Й–∞—П: ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –≤—Л –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ?¬ї  –Э–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–≤, –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ—О –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М, –≥–Њ–і—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ —Б—А–µ–і–љ–Є—Е —И–Ї–Њ–ї–∞—Е, –љ–∞–і–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Ј–∞–≤—Г—З–µ–Љ –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –≤–Њ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ.  –Ю–Љ–Њ–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є –Є –њ—А–∞–≤–љ—Г—З–Ї–Є, –Њ–ґ–Є–≤–ї—П–ї–Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Л–µ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є,  –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї –Њ—В –Ъ–ї–∞—А—Л –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–љ—Л –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–є (—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –Э–Т–Ь–£ —Б 1970 –≥–Њ–і–∞), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –±—Г–і–µ—В –Њ—В–Љ–µ—З–∞—В—М —Б–≤–Њ—С 85-–ї–µ—В–Є–µ.  –Т—Б–µ –≥–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Ј–∞—А—П–і –±–Њ–і—А–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Н–Љ–Њ—Ж–Є–є –љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П.  –° –Ф–Э–Б–Ь –†–Ю–Ц–Ф–Х–Э–Ш–ѓ, –Ы–Ѓ–С–Ш–Ь–Р–ѓ –Р–Э–Ґ–Ю–Э–Ш–Э–Р –Ь–Ш–•–Р–Щ–Ы–Ю–Т–Э–Р! –Ч–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є –і–Њ–ї–≥–Є—Е-–і–Њ–ї–≥–Є—Е –ї–µ—В –ґ–Є–Ј–љ–Є!  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

30.05.201309:5930.05.2013 09:59:48

0

30.05.201309:4930.05.2013 09:49:58

–£—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –Љ—Л –≤ –і–Њ–Љ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –±—Г—Е—В—Л. –†—П–і–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ 1888 –≥–Њ–і—Г. –Т —Б–Ї–ї–µ–њ–µ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–∞, –≥–і–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –≤–Є–і–љ—Л–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж—Л –Ь.–Я.–Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤, –Т.–Ш.–Ш—Б—В–Њ–Љ–Є–љ, –Т.–Р.–Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤, –Я.–°.–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤. –¶–µ–љ—В—А –Є –љ–∞—И–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –° –±–∞–ї–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–Є–і –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—З–∞–ї –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ь–Њ–є —Б—Л–љ —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –±–Є–љ–Њ–Ї–ї–µ–Љ —З–∞—Б—В–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Г. –°–ї—Г–ґ–±–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ —З–µ—А–µ–і–Њ–Љ. –С—Л–ї–Є –Є —Г—Б–њ–µ—Е–Є, –Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є. 1-—П –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є–Љ–µ–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—А—П–ґ–∞—В—М –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л–µ –±–∞—В–∞—А–µ–Є –ї–Њ–і–Њ–Ї –Њ—В –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є. –Ю–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –љ—Г–ґ–љ–∞—П, –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—И–∞ –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Н—В–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –Њ—В –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Т—Б–µ –±—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Э–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є—П, –Є –љ–∞—Б –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Ї –њ–Є—А—Б—Г. –С—Л–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В, –Є —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ. –Р –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –±—Л–ї–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —В–∞–Ї –Є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є—Е –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М —Г—З–µ–±–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е, —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ –Є—Е —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Ю–њ—Л—В, –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –Є –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –Љ–љ–µ —А–µ—И–∞—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л. –£–µ–Ј–ґ–∞—П –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, —П –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М, –Ї—Г–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –љ–∞ —О–≥ –њ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ.  –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ —Б –ґ–µ–љ–Њ–є —Г –Ј–і–∞–љ–Є—П –Љ—Г–Ј–µ—П ¬Ђ–°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–∞¬ї. 1939 –≥–Њ–і –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–µ–Ј–і–Є—В—М –њ–Њ –Ъ—А—Л–Љ—Г. –Я–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –≤ —А–Њ–і–љ—Л–µ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Љ–µ—Б—В–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤. –Х—Е–∞–ї–Є –≤—В—А–Њ–µ–Љ: –ґ–µ–љ–∞, —Б—Л–љ –Є —П. –Ф–Њ—А–Њ–≥—Г —П –≤—Л–±—А–∞–ї –њ–Њ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—Г—А–Њ—А—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—О, —В–Њ –µ—Б—В—М —З–µ—А–µ–Ј –С–∞–є–і–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Г–Ј–Ї–Њ–є –Є –Є–Ј–≤–Є–ї–Є—Б—В–Њ–є, –њ—А–∞–≤–і–∞ –Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ —Г–ґ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ. –Х–і–µ–Љ, –ї—О–±—Г–µ–Љ—Б—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л–є –±–µ—А–µ–≥, –Љ–Њ—А–µ. –Т–і—А—Г–≥ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї—А—Г—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б вАФ –Є –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –љ–∞—Б. –ѓ –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О —А—Г–ї—М –≤–њ—А–∞–≤–Њ –Є —А–µ–Ј–Ї–Њ —В–Њ—А–Љ–Њ–ґ—Г. –Ь–∞—И–Є–љ–∞ –љ–Њ–≤–∞—П, –Є —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ. –°—В–Њ–Є–Љ —Г –Њ–±—А—Л–≤–∞, —П –і–µ—А–ґ—Г –љ–Њ–≥—Г –љ–∞ —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–µ, –±–Њ—П—Б—М –µ–≥–Њ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В—М. –Ш–Ј –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–∞ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –ї—О–і–Є –Є —Б—В–∞–ї–Є —В–Њ–ї–Ї–∞—В—М –Љ–∞—И–Є–љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–µ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–Њ –њ–Њ–≤–Є—Б–ї–Њ –љ–∞–і –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М—О. –Х—Й–µ —З—Г—В—М-—З—Г—В—М, –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –±—Л –Љ—Л –љ–∞ –µ–µ –і–љ–µ. –Ь–Њ—П —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П —Б–њ–∞—Б–ї–∞ –љ–∞—Б –Њ—В –±–µ–і—Л. –Ф–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–Њ –ѓ–ї—В—Л, –Є –љ–∞—Б –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –≤ –Р—А—В–µ–Ї–µ. –Ф–ї—П —Б—Л–љ–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Є –Љ—Л —А–µ—И–Є–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ–µ—Е–∞—В—М. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Р—А—В–µ–Ї –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –љ–∞—Б –Њ–≥–љ—П–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ–µ—А–µ–і —А–µ–±—П—В–∞–Љ–Є. –ѓ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ —Д–ї–Њ—В–µ, –Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е, –Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є —Е—А–∞–±—А—Л—Е –ї—О–і—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞ –љ–Є—Е —Б–ї—Г–ґ–∞—В. –Т—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ. –Я–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Љ—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–∞–ї—М—И–µ. –Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –°–Є–Љ—Д–µ—А–Њ–њ–Њ–ї–µ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ. –Т –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М—Б—П –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –Њ–њ–µ—А–µ—В—В—Л ¬Ђ–°–≤–∞–і—М–±–∞ –≤ –Ь–∞–ї–Є–љ–Њ–≤–Ї–µ¬ї. –° —В—А—Г–і–Њ–Љ (–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –њ—Г—Б–Ї–∞—В—М) –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –љ–∞ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М. –•–Њ—А–Њ—И–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞, —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –∞—А—В–Є—Б—В—Л, —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Г –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А—Л. –Я—Г—В—М –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ –±—Л–ї –і–Њ–ї–Њ–≥ –Є —Г–ґ–µ –љ–µ —В–∞–Ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–µ–љ. –Я–µ—А–µ–±—А–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—Г—А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—А–µ–≤–µ–љ—З–∞—В—Л–є –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є–є –Љ–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –С—Г–≥ –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є –°–ї–Њ–±–Њ–і–Ї–µ. –Ю—В–µ—Ж –Є –Љ–∞—В—М –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –љ–∞—Б —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О, —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л—Е —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –±–µ–ї—Л—Е –Њ—В —И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞—Е. –Ч–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Љ. –У–Њ—Б—В–Є–ї–Є –і–Њ–Љ–∞ –љ–µ–і–µ–ї–Є –і–≤–µ, —П —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—З—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –њ–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤—Г. –Ф–Њ—Б—В–∞–ї –і—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ –Ј–Є–Љ—Г –Є –µ—Й–µ –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї. –Я–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤ —П—Е—В-–Ї–ї—Г–±–µ, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М, –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –Є –≥–Њ–љ–Ї–Є –љ–∞ —П—Е—В–∞—Е –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А—Г–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Є–ї–µ–≤–Њ–є —П—Е—В–µ. –Э–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –≤ –Є–Ј–ї—Г—З–Є–љ—Г –С—Г–≥–∞. –Т –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П —Б—В–∞—В—М—П –Њ –Љ–Њ–µ–Љ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–Є —П—Е—В-–Ї–ї—Г–±–∞ –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Љ–Њ—П —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ –Є –ґ–µ–љ–Њ–є. –Ь–љ–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–Є —Н—В—Г —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О, –Є –Њ–љ–∞ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П —Г –Љ–µ–љ—П –≤ –∞–ї—М–±–Њ–Љ–µ.  –° –ґ–µ–љ–Њ–є –Є —Б—Л–љ–Њ–Љ –≤ —П—Е—В-–Ї–ї—Г–±–µ. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤, 1939 –≥–Њ–і –Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —Б–µ—А–і—Ж—Г —А–Њ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤, –љ–∞—Б—В–∞–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є—П —Б –љ–Є–Љ. –Ю—В–њ—Г—Б–Ї –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г, –њ–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –њ—Г—В—М. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г—В–Њ–Ї –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Љ—Л –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Х—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П вАФ –Є —П —Г–ґ–µ –Ј–∞–њ—А–∞–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М. –Ч–∞ —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М —П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –≤–Њ–і–Є–ї –Љ–∞—И–Є–љ—Л вАФ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 1938 –≥–Њ–і–∞ –Є –њ–Њ 1978 –≥–Њ–і, —В–Њ –µ—Б—В—М 40 –ї–µ—В. –С—Л–ї–Є, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Є –њ–µ—А–µ—А—Л–≤—Л. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞, –Љ–Њ–є ¬Ђ—И–µ–≤—А–Њ–ї–µ¬ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –і–ї—П —И—В–∞–±–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –Є –Њ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Љ–љ–µ –µ—Й–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, —Г–ґ–µ –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ, –і–Њ–Љ–∞ –Њ—В —Б—Л–љ–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Т.–Ь.–І–Ї–∞–ї–Њ–≤–∞. 5 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1938 –≥–Њ–і–∞ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Њ –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ. –Э–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–є –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї . –Ы–µ—В–∞–ї –њ–Њ–і –∞—А–Ї–Њ–є –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –і–µ–ї–∞–ї 250 –њ–µ—В–µ–ї—М –Э–µ—Б—В–µ—А–Њ–≤–∞ –Ј–∞ 40 –Љ–Є–љ—Г—В, –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–ї –љ–∞ –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є –≤—Л—Б–Њ—В–µ –ї–µ—Б–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б–µ–Ї–Є. –Ф–µ–ї–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –Ю–љ —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В—З–Є–Ї–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ, –Є –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ вАФ –љ–∞ —З—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –љ–∞—И–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л. –Ш –≤—Б–µ —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –њ—А–µ–і–і–≤–µ—А–Є–Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –±–Њ–µ–≤ —Б —Д–∞—И–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –І–Ї–∞–ї–Њ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–±–Є–≤–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —В–≤–µ—А–і–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Є–ї–∞—Е –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞. –Ю–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ, –µ–Љ—Г —А—Г–Ї–Њ–њ–ї–µ—Б–Ї–∞–ї–∞ –љ–∞—И–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –Є –ї—О–і–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–Њ–≤. –†–Њ–і–Є–љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –Є –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є–ї–∞ –µ–Љ—Г –≤ 1936 –≥–Њ–і—Г –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.  –≠–љ–µ—А–≥–Є—П –Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л—В—М –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –±—Л–ї–Є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–≤–Є–ґ—Г—Й–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Ь—Л, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞—В—М –Є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б—В—А–∞–љ–µ, –љ–∞ —З—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –љ–∞—И–Є –ї—О–і–Є –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Э–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М —И–ї–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і, –Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –љ–µ–є –њ–ї–Њ—Е–Њ–≥–Њ –Є —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ, —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤—Б–µ –і–∞–ї—М—И–µ –Є –і–∞–ї—М—И–µ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ. –Я—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є, 1939 –≥–Њ–і. –ѓ –≤–Ј—П–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –±–Є–ї–µ—В—Л –≤ –Ф–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–Є–є –≤–µ—З–µ—А. –Я–Њ—И–ї–Є –≤—Б–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–є —Б—Л–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –њ–µ—А–µ–і –≤—Б–µ–Љ –Ј–∞–ї–Њ–Љ –Є —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ. –Т –Љ–Њ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є —Н—В–Є —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М: –≠–є, –љ–µ —Б—В–Њ–є—В–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ! –ѓ —В–Є–≥—А–µ–љ–Њ–Ї, –∞ –љ–µ –Ї–Є—Б–Ї–∞. –Я–∞–Љ—П—В—М –љ–∞—И–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–±—К–µ–Љ–љ–∞. –Т –љ–µ–є –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л, –∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ —Г—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ. –Х—Б—В—М –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ —Б—Ж–µ–љ—Л, –µ—Б—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –µ—Б—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є –ї–Є—Ж–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –µ—Б—В—М –≤ –љ–∞—И–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є. –≠—В–Њ –Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П, —Н—В–Њ –Є –Њ–њ—Л—В, —Н—В–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, —Б–µ–Љ—М—П, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, —Н—В–Њ –і—А—Г–Ј—М—П –Є –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї–Є, —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ, —Н—В–Њ –љ–∞—И –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Љ–Є—А. –ѓ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і—Г–Љ–∞–ї –Њ–± —Г—З–µ–±–µ –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Є –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, –Є –Ј–і–µ—Б—М, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –Т –Љ–Њ–µ–є –∞—В—В–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ ¬Ђ—Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –і–ї—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є, –љ–Њ –њ–Њ –Њ–±—Й–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Б–∞–Љ –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї, –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–µ—В –Ј–љ–∞–љ–Є–є¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–∞, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Љ–Њ—О –њ—А–Њ—Б—М–±—Г —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –Є —П –≤ —В—А–µ—В–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –µ—Е–∞—В—М –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Я–Њ–Ї–Є–і–∞—П –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М, —П –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥, —З—В–Њ –љ–∞—И –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –≤ —В–Є—Б–Ї–∞—Е –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –≥–Њ–і–∞. –Ю–љ —Б—В–∞–љ–µ—В –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ-–≥–µ—А–Њ–µ–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ вАФ –≤—Л—Б—В–Њ–Є—В 900 –і–љ–µ–є –Є –љ–Њ—З–µ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –Є –њ–Њ–≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ —Б—Г–і—М–±—Г —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Ґ–Њ–≥–і–∞, —Г–µ–Ј–ґ–∞—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –љ–∞ —Г—З–µ–±—Г –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, —П –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г—Б—М –≤ .  –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –§–ї–Њ—В –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –§–ї–Њ—В

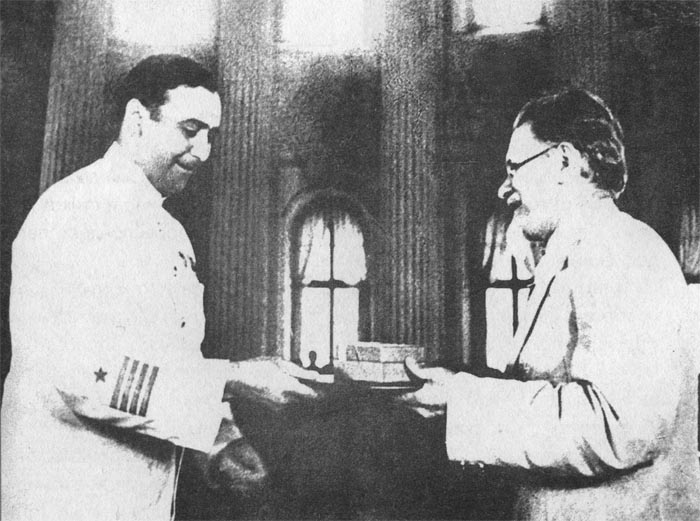

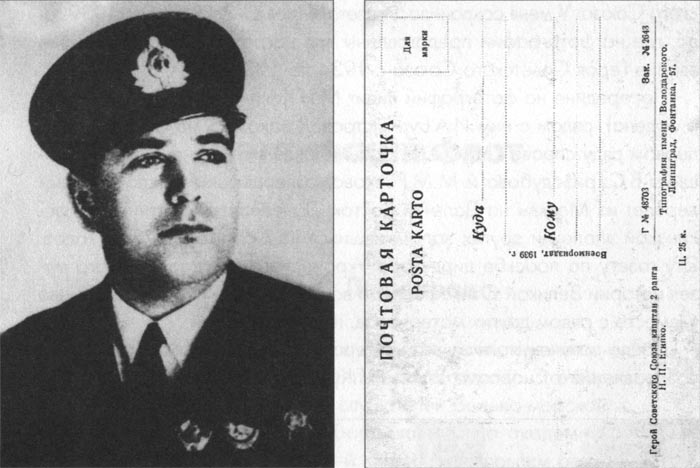

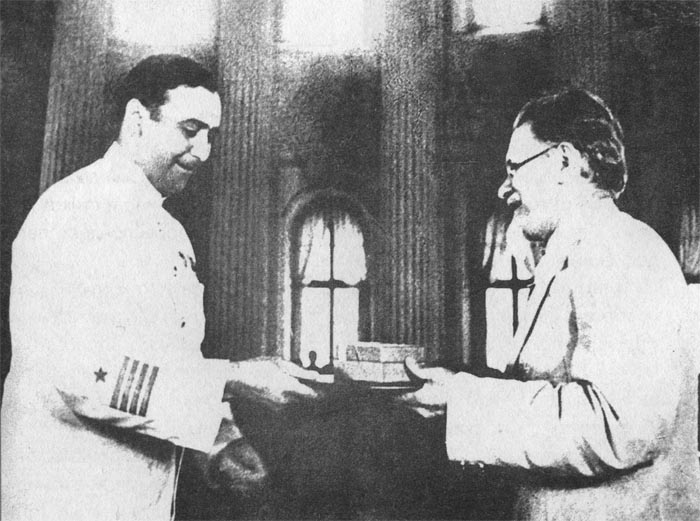

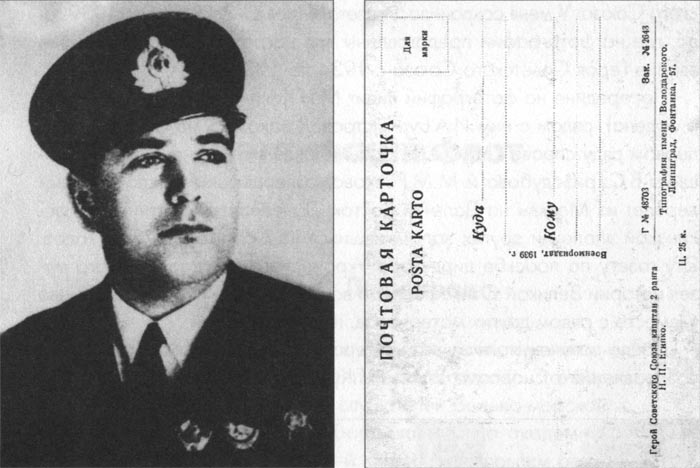

–°–љ–Њ–≤–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Т –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —В—А–µ—Е–Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–љ—Г—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –љ–∞ 13-–є –ї–Є–љ–Є–Є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї –і–Њ–Љ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ.–Х.–Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞. –Ф–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ 11-–є –ї–Є–љ–Є–Є, –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ. –Ч–і–∞–љ–Є–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ 1907 –≥–Њ–і—Г, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —А—П–і–Њ–Љ —Б –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь.–Т.–§—А—Г–љ–Ј–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —П –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≤ 1931 –≥–Њ–і—Г. –£—З–Є–ї–Є—Й–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –Э–µ–≤—Л, –Є –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є, —Б—В–Њ–Є—В –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–µ–љ–Њ–Љ—Г-–Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї—О –Ш.–§.–Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ—Г, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–Љ—Г —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –њ—А–Є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б, —П–≤–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–µ–є. –Ш—В–∞–Ї, —П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –Ю–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О, —З—В–Њ 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1939 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –Є–Ј–і–∞–љ –£–Ї–∞–Ј –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –°–°–°–† ¬Ђ–Ю –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–∞—Е –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –і–ї—П –У–µ—А–Њ–µ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞¬ї. –≠—В–Њ—В –Ј–љ–∞–Ї вАФ –Љ–µ–і–∞–ї—М ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—П –Ч–≤–µ–Ј–і–∞¬ї –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—А—Г—З–∞–ї—Б—П –У–µ—А–Њ—П–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, —А–∞–љ–µ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–≤—И–Є–Љ –њ—А–Є –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—А–і–µ–љ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞. –ѓ –±—Л–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –љ–∞ –≤—А—Г—З–µ–љ–Є–Є –Њ—А–і–µ–љ–Њ–≤ –Є –Љ–µ–і–∞–ї–Є ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—П –Ч–≤–µ–Ј–і–∞¬ї –У–µ—А–Њ—П–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –£ –Љ–µ–љ—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –≥–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Я—А–∞–≤–і–∞¬ї –Њ—В 5 –љ–Њ—П–±—А—П 1939 –≥–Њ–і–∞, –≥–і–µ –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤—Б–µ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ —Б 1934 –њ–Њ 1939 –≥–Њ–і. –Я–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Б–Є–і–Є—В –Ь.–Ш.–Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ (–Њ–љ –≤—А—Г—З–∞–ї –Љ–µ–і–∞–ї–Є –Є –Њ—А–і–µ–љ–∞), —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ –Ш.–Р.–С—Г—А–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤. –ѓ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ —Б–ї–µ–≤–∞. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б–њ—А–∞–≤–∞ —Б–Є–і—П—В –Ш.–Ф.–Я–∞–њ–∞–љ–Є–љ, —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ –љ–∞—И–Є –≥–µ—А–Њ–Є-–ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Т.–°.–У—А–Є–Ј–Њ–і—Г–±–Њ–≤–∞ –Є –Ь.–Ь.–†–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є–µ –±–µ—Б–њ–Њ—Б–∞–і–Њ—З–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–ї–µ—В –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Ф–∞–ї–µ–µ —Б–Є–і—П—В —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —З–µ–ї—О—Б–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ–њ–µ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є 1930-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤. –≠—В—Г –≥–∞–Ј–µ—В—Г –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1941-1945 –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ —П, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А—П–і–Њ–Љ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Љ–љ–Њ—О –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –Т–Ь–§ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞.  –Ь.–Ш.–Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ –≤—А—Г—З–∞–µ—В –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ –Њ—А–і–µ–љ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –Є —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –Ъ—А–µ–Љ–ї—М, 1939 –≥–Њ–і –Ю—Б–µ–љ—М—О –Ї –љ–∞–Љ –і–Њ–Љ–Њ–є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥–∞–Ј–µ—В –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б—Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ–љ—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ. –Э–∞ —Н—В–Њ–є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Љ—Л —Б–Є–і–Є–Љ —А—П–і–Њ–Љ –Ј–∞ –љ–∞—И–Є–Љ –Њ–±–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ. –Я–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –ї–µ–ґ–Є—В –ґ—Г—А–љ–∞–ї, —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–є –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Т.–Ш.–Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ. –ѓ —З–Є—В–∞—О —Н—В–Є —Б—В–Є—Е–Є –Є, –Ї–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В, –њ–µ—А–µ–і–∞—О —Б–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –Є —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–є –Њ–њ—Л—В —Б—Л–љ—Г. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1939 –≥–Њ–і–∞ –Т–Њ–µ–љ–Є–Ј–і–∞—В –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Г—О –Њ—В–Ї—А—Л—В–Ї—Г —Б –Љ–Њ–Є–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Э–∞ —В—Г–ґ—Г—А–Ї–µ —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—А–і–µ–љ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, –Њ—А–і–µ–љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л –Ј–∞ –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –©-117 –Є –Њ—А–і–µ–љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є –Ј–∞ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О. –Э–µ—В –µ—Й–µ –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л –Є –Њ—А–і–µ–љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, –≤—А—Г—З–∞–µ–Љ—Л—Е –У–µ—А–Њ—П–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.  –Я–Њ—З—В–Њ–≤–∞—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Ї–∞ —Б –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ –Т –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –У.–°–Њ—А–Њ–Ї–Є–љ–∞ ¬Ђ–Ъ–∞–љ—В–∞–±—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ¬ї, –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є. –ѓ –і–µ–ї–Є–ї—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Б –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ ¬Ђ–Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П¬ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Ј–∞ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г –љ–µ —А–∞–Ј–≥–ї–∞—И–∞–ї–Њ—Б—М. –Ь—Л —Б –У.–°–Њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Л–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ —П –±—Г–і—Г –≤ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Д–Є–≥—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В –њ–Њ–і —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є –Ь–∞—В–Є—Б—Б. –Ґ–∞–Ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –Љ–Њ–µ –Є–Љ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е, —Б—В–∞—В—М—П—Е –Є –Ї–љ–Є–≥–∞—Е. –Т –Ї–љ–Є–≥–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–≥–Є–± –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Э–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ –∞–≤—В–Њ—А–∞, –±–µ–Ј —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є. –•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –С.–©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї –Љ–љ–µ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л, –≥–і–µ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ —Б —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –њ–∞—А—В–Є–Є –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –Ш.–Т.–°—В–∞–ї–Є–љ —Б —В—А—Г–±–Ї–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–µ. –†—П–і–Њ–Љ –Т.–Ь.–Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤, –Ъ.–Х.–Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ь—Л —Б –Ш.–Р.–С—Г—А–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ —В–Њ–ґ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ. –ѓ –Є –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ, –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В—Ж–∞–Љ–Є –Є —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤–±–ї–Є–Ј–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –°–∞–Љ—Г –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г —П —В–∞–Ї –Є –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї, –љ–Њ –Љ–Њ–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ —А–Њ–і–љ—Л–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В–µ—Б—В—М, –±—Л–ї–Є —А–∞–і—Л —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —П —Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ—З—В–Є —А—П–і–Њ–Љ —Б –Ш.–Т.–°—В–∞–ї–Є–љ—Л–Љ.  –Ъ–∞—А—В–Є–љ–∞ –С.–©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Я—А–Є–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ¬ї. –°–ї–µ–≤–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–љ—Л –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –Є –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ. 1940 –≥–Њ–і –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Љ–Њ–µ–є –ґ–µ–љ—Л —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є –ї—О–±–Є–ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –Т–Њ–ї–Њ–і—О. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1940 –≥–Њ–і–∞ –Т–Њ–ї–Њ–і–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –ї–µ—В, –Є –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–є—В–Є –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б. –®–Ї–Њ–ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ 5-–є –ї–Є–љ–Є–Є, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –і–Њ–Љ–∞ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –ґ–µ–љ—Л. –Ю–љ–Є —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –ґ–Є–ї —Г –љ–Є—Е –Є —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ —Н—В–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. –®–Ї–Њ–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ 1907 –≥–Њ–і—Г –Є —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–µ–Ї–∞. –Э–∞ —Г–≥–ї—Г 5-–є –ї–Є–љ–Є–Є –Є –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —В—А–µ—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –і–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—П, –≥–і–µ —Г—З–Є–ї–∞—Б—М –Љ–Њ—П –ґ–µ–љ–∞, –Є —В–µ–њ–µ—А—М, –≤ —Н—В—Г —Г–ґ–µ —И–Ї–Њ–ї—Г, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –Љ–Њ–є —Б—Л–љ. –° –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–Є–Љ—Л –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П —Б–ї—Г—Е–Є –Њ–± —Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ –Є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–µ–є. –Э–µ –±—Л–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ—И–µ–љ—Л –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –°—В–∞–ї–Є–љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ—В –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ —А–µ–Ї–Є –°–µ—Б—В—А—Л –Є –С–µ–ї–Њ–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞, –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є—П –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї–∞—Б—М. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В

30.05.201309:4930.05.2013 09:49:58

0

30.05.201309:3930.05.2013 09:39:37

–Ъ–Р–Ъ –≠–Ґ–Ю –С–Ђ–Ы–Ю (–ґ—Г—А–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В, –љ–µ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї—Б—П)–У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –њ–Њ—И–µ–ї —Б–ї—Г—Е, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї–Є –Њ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–ї–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –µ—Й–µ –≤ 1985 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–Њ—А–µ–є—Ж—Л –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–∞–Љ –Ј–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї. –Ш —П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е. –° —З–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —В–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П? –Т —Б—Г–±–±–Њ—В—Г, 3 –Љ–∞—А—В–∞, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 22.00 –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –і–Њ–Љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ъ–Т–§, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ъ–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤. –Ґ—П–ґ–µ–ї–Њ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–≤ –≤ —В—А—Г–±–Ї—Г, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАФ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ –і–ї—П –≤–∞—Б –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ. –Т—Л –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В–µ—Б—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Љ—Г –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –ѓ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –≤–∞—Б –Њ—В–±–Є—В—М, –љ–Њ... –Т–Њ–њ—А–Њ—Б —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ —Б –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ. –•–Њ—В–µ–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –≤ –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —А–µ—И–Є–ї, —З—В–Њ –ї—Г—З—И–µ —Б—А–∞–Ј—Г вАФ –±—Г–і–µ—В –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є–Љ–Є—А–Є—В—М—Б—П. –ѓ —В–Њ–ґ–µ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї, –њ–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–ї, —Б–Њ–±–Є—А–∞—П—Б—М —Б –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ—З–µ–≥–Њ вАФ —А–∞–Ј —А–µ—И–µ–љ–Њ, —В–∞–Ї —В–Њ–Љ—Г –Є –±—Л—В—М. –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї, —З—В–Њ –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤ (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ґ–Ю–§) —В—А–µ–±—Г–µ—В —Г–±—Л—В—М –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –≤ –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї. вАФ –Х—Б—В—М!  –Ц–µ–љ–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ—З–µ–љ—М —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М, —А—Г—И–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ —А–∞–і—Г–ґ–љ—Л–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ –ї–µ—В–љ–Є–є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї. –°—Г–і—П –њ–Њ –Њ–њ—Л—В—Г —Б—Г–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ –Я–Ы–Р–†–Ъ ¬Ђ–Ъ-429¬ї, –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Љ—Г –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—М—Б—П. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Є–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ —П –љ–µ –±—Л–ї —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ –Є –Њ–љ–Њ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ. –Х—Й–µ —Г—В—А–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Є–Ј —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ –Ч–∞–≤–Њ–є–Ї–Њ, –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞—П –Љ–Є–Љ–Њ —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е—Б—П —Б—Г–і–Њ–≤ –≤ –±. –С–∞–±—М—П, —Г–ґ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О —В–Њ—З–љ–Њ, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ, –Љ–љ–µ –≤–і—А—Г–≥ –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є –њ–Њ —Б—Г–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ—Г –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–≤—И–µ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ь–Њ–ґ–µ—В, –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, —Г–њ–∞–ї –љ–∞ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ ¬Ђ–°–°-83¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–Њ—В-–≤–Њ—В, 6 –Љ–∞—А—В–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј –і–Њ–Ї–∞ –Є –і–Њ 15 –Љ–∞—А—В–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —А–µ—Б—Г—А—Б–∞ –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є? –Ь–Њ–ґ–µ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є (–µ—Й–µ —В–Њ–≥–і–∞, –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ, –Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М вАФ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–∞ —Н—В–Њ –і–µ–ї–Њ) —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ –Љ–Є—А–µ —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —Г–Љ? –Ь–Њ–ґ–µ—В, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ–Љ: –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–≤–∞—А–Є—П, –њ–Њ—Б–∞–і–Ї–∞ –љ–∞ –Љ–µ–ї—М –Є–ї–Є –µ—Й–µ —З—В–Њ, –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Р —В—Л –µ—Й–µ –Ј–і–µ—Б—М? –Р –Љ–љ–µ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є, —З—В–Њ "–°–°-83" —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤ –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г!¬ї вАФ –Є —П —Г–ґ–µ –Љ—З—Г—Б—М –љ–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –њ–Є—А—Б 438 –Ю–Ф–Р–°–°. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М... –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, —В–µ–ї–µ–њ–∞—В–Є—П?.. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Е–∞–ї –Ї —Б–µ–±–µ –≤ –Т–Є–°, —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—П –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В —А–∞–Ј—Л–≥—А–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ –љ–∞ —И—Г—В–Ї—Г, –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л—Е вАФ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –Т–Ь–° –Ъ–Э–Ф–†! –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ –ґ–µ–љ–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–∞, —З—В–Њ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –љ–µ –њ–Њ–µ–і–µ—В, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–∞–Ї –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Ь–Њ–Є–Љ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ —В—Л–ї–∞ –Ъ–Т–§ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –Ь–∞–є–Њ—А–Њ–≤. –Ь—Л —Б –љ–Є–Љ —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є—Б—М –µ—Й–µ –љ–∞ —Б—Г–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–µ ¬Ђ–Ъ-429¬ї. –Т–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ 6 –Љ–∞—А—В–∞, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї, —А–µ–є—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –£—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ –Ґ–Ю–§. –£—В—А–Њ–Љ —П–≤–Є–ї—Б—П –≤ —И—В–∞–± —Д–ї–Њ—В–∞. –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Њ–±–µ—Й–∞–ї –±—Л—В—М –Ї 10.00, –Є –њ—А–Є–µ–Љ–љ–∞—П —Г–ґ–µ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–∞—Б—М, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ —Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Є —Б–Є–і–µ–љ–Є–µ¬ї. –Ф–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –•–≤–∞—В–Њ–≤—Г. –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Е–Є—В—А–Њ, –љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –љ–µ –і–∞–ї; –і–Њ–ї–Њ–ґ—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —А–∞–є–Њ–љ –Р–°–† (–∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В) –Є–і—В–Є 11 –Љ–∞—А—В–∞. –£ –Ю–Ф —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В—Г –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Р–°–† –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є.  –Я–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г. 19 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1985 –≥–Њ–і–∞ –≤ 19.20 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А. 633 (–љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞) –Т–Ь–° –Ъ–Э–Ф–†, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є 1979 –≥. –њ–Њ —З–µ—А—В–µ–ґ–∞–Љ –Ъ–Э–† –≤ –Ъ–Њ—А–µ–µ, –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—В–∞—А–∞–љ–µ–љ–∞ —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ —В—А–∞—Г–ї–µ—А–Њ–Љ –≤–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 3000 —В–Њ–љ–љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П –Є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 138 –Љ –≤ –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –≤–±–ї–Є–Ј–Є –±–µ—А–µ–≥–∞ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –Ъ–Њ—А–µ–Є. –Ъ–Њ—А–µ–є—Б–Ї–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї –љ–∞–Љ. –Ю—В—А—П–і –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –†–Ъ–† ¬Ђ–І–∞–њ–∞–µ–≤¬ї, –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ-–Њ–њ—Л—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞ ¬Ђ–°–∞—П–љ—Л¬ї, —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞ ¬Ђ–Ц–Є–≥—Г–ї–Є¬ї –≤—Л—И–µ–ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ –∞–≤–∞—А–Є–Є 20 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В—А—П–і–∞ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ—А–Є—В—Б–Ї–Є–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Є—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –±–∞–Ј–Є—А—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ –±. –£–ї–Є—Б—Б, —Б –і–∞–≤–љ–Є—Е –њ–Њ—А –Љ–љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –µ—Й–µ –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ —В–∞–Љ –ґ–µ –≤ –£–ї–Є—Б—Б–µ. –°–њ–∞—Б—В–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. 21 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –њ—А–Є –≤—Л–Ј–Њ–≤–µ –њ–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А–µ ¬Ђ–Ъ–∞–Љ–∞¬ї, –Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–є —Б –±–Њ—А—В–∞ –°–° ¬Ђ–Ц–Є–≥—Г–ї–Є¬ї, —Г–ґ–µ —Б –Ч–Я–Ы –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї. 23 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Ч–Я–Ы –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–љ–∞—А—П–і—Л —Б –Я–Ю–° ¬Ђ–°–∞—П–љ—Л¬ї –Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є. –Я–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Г –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞, –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—П—В—М —Б—Г—В–Њ–Ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –љ–∞—И–Є—Е –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–± –Њ—В –њ–µ—А–µ–Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П (—В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л –≤—Б–µ–≥–Њ 2 ¬∞–°, —Д–µ–≤—А–∞–ї—М!) –і–∞–ґ–µ —А–∞–љ—М—И–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —В–µ–њ–µ—А—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б—В–Њ—П–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–µ –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–≤—И–µ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Т —А–∞–є–Њ–љ –Р–°–†, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ—Л—Б–∞ –Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М—Ж–µ–≤–∞, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Т–Ь–° –Ъ–Э–Р, –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –њ–ї–∞–≤–Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ–Я–Ь-40¬ї —П –њ—А–Є–±—Л–ї 10 –Љ–∞—А—В–∞. –Ъ–∞—В–µ—А–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –љ–∞ –±–Њ—А—В –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П —Б –Ъ—А–Є—В—Б–Ї–Є–Љ. –Т –µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ —И—В–∞–±–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –С–∞–Ї–ї–∞—И–Њ–≤ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З, –Љ–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –њ–Њ –≠–Ь–І –љ–∞ 10 –Ф–Ш–Я–Ы. –І—Г—В—М-—З—Г—В—М –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є —Б —В–µ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ, –Є—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –С–∞–Ї–ї–∞—И–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ, —З—В–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –ї–Њ–і–Њ–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ ¬Ђ–і–Є–Ї—Г—О¬ї –≤–Њ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ –ї—О–Ї–∞ 7-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–≤–∞—А–µ–љ–∞ –љ–µ—И—В–∞—В–љ–∞—П —А—Г—З–Ї–∞ –і–ї—П –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є—П –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј —И–∞—Е—В—Л –ї—О–Ї–∞ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г, –љ–Њ –њ—А–Є–≤–∞—А–µ–љ–∞-—В–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А—П–Љ–Њ –Ї ¬Ђ–Ј–µ—А–Ї–∞–ї—Г¬ї –Ї–Њ–Љ–Є–љ–≥—Б-–њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є, –Ї—Г–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–∞–і–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –Є–ї–Є —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В! –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞ –±–Њ—А—В –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Т–Ь–° –Ъ–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Т–Ь–° –њ–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ы–Є –І—Е–∞–љ –•–Њ. –Ъ—А–Є—В—Б–Ї–Є–є, –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Љ–Њ–µ–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–µ–љ—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Љ—Г –Є—Е –Ч–Я–Ы, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –Њ–њ—Л—В; —В—Г—В –ґ–µ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ј–∞–≤–µ—А–Є–ї –Є—Е, —З—В–Њ –ї–Њ–і–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–і–љ—П—В–∞ –Ј–∞ 1,5-2 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М—П –Ї–Њ—А–µ–є—Ж—Л —Г–±—Л–ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –Ї—А–µ–є—Б–µ—А —Б –њ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–Љ —И—В–∞–±–Њ–Љ –Ъ—А–Є—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—И–µ–ї –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, —П –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є. –Ь–Њ–є ¬Ђ—Д–ї–∞–≥¬ї —В–Њ –љ–∞ ¬Ђ–Я–Ь-40¬ї, —В–Њ –љ–∞ ¬Ђ–°–∞—П–љ–∞—Е¬ї, —В–Њ –љ–∞ –°–° ¬Ђ–Ц–Є–≥—Г–ї–Є¬ї.  –Ъ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ –Р–°–† –Ј–і–µ—Б—М —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ I —А–∞–љ–≥–∞ –Ь–Њ–ї—З–∞–љ–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, –Њ–њ—Л—В–љ–µ–є—И–Є–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Э–Ш–Ш-40, –Љ–Њ–є –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї, –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ—Г—Ж –Ѓ—А–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –Р–°–° —Д–ї–Њ—В–∞. –° –Њ–±–Њ–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ —Б—Г–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–µ ¬Ђ–Ъ-429¬ї –≤ –±—Г—Е—В–µ –°–∞—А–∞–љ–љ–Њ–є. –Ю–љ–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Я–Ю–° ¬Ђ–°–∞—П–љ—Л¬ї. –£–ґ–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В —Б—Г–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –°–°–Я-200 –≤ 5 —Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–є –њ–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї–Є –Ч–Я–Ы –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –љ–∞ –Љ–µ–љ—М—И—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г. –†–∞—Б—З–µ—В –±—Л–ї –љ–∞ 75 —А–∞–±–Њ—З–Є—Е —Б—Г—В–Њ–Ї, –∞ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е –њ–Њ–≥–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ (–Ї–Њ—Н—Д—Д–Є—Ж–Є–µ–љ—В 0,6) вАФ 125! –° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –ґ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В вАФ —Б–±–Њ—А, –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, —В–∞–Ї–µ–ї–∞–ґ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є —В. –њ. вАФ –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞! –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б —В–∞–Ї–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ (5 –Љ–Є–ї—М –і–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞!) –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–љ—П—В—М –Ч–Я–Ы –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ. –Э–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л, —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Т–Ь–§ –Њ—В–≤–µ—А–≥–ї–∞ —Н—В–Њ—В –≤–∞—А–Є–∞–љ—В, –Є –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ —Г–Ї—А—Г–њ–љ–µ–љ–љ–∞—П —А–∞—Б—З–µ—В–љ–Њ-–∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ч–∞—А–µ–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Э–Ш–Ш-40 –Ь–Ю. –Ш–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Ї 25 –Љ–∞—А—В–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –і—А—Г–≥–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –љ–∞ —Б—Г–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є—Е –Ї—А–∞–љ–Њ–≤ ¬Ђ–С–Њ–≥–∞—В—Л—А—М¬ї –Є ¬Ђ–Т–Є—В—П–Ј—М¬ї –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В—М—О 300 –Є 500 —В–Њ–љ–љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є—Е —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞. –Р –њ–Њ–Ї–∞ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–Њ–≤-–≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–° ¬Ђ–Ц–Є–≥—Г–ї–Є¬ї –Є –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л—Е —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ –Я–Ю–° ¬Ђ–°–∞—П–љ—Л¬ї –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Њ –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ ¬Ђ–Т–Ь-910¬ї —Б –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–Њ–≤-–≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–Є.  –Ч–∞—А–µ–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–Њ–≤–Є—З. - –Ш.–Ш.–Я–∞—Е–Њ–Љ–Њ–≤. –Ґ—А–µ—В—М—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П. –Я–µ—А–≤–∞—П –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –°–Я–±., 2011. –£ –Љ–µ–љ—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П —А–∞–±–Њ—З–Є–є –њ–ї–∞–љ—И–µ—В, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–љ–Њ–є –≤ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–µ –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ —З–µ—А—В–µ–ґ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –≤–Є–і —Б–±–Њ–Ї—Г –Є –≤–Є–і —Б–≤–µ—А—Е—Г. –°–≤–µ—А—Е—Г –ї–Є—Б—В–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М ¬Ђ–Ю–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –І–Ю–°–Ю–Э 19.02вАФ...¬ї, –і–∞—В—Л –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ—В. –Э–∞ –њ–ї–∞–љ—И–µ—В–µ —Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –ї—О—З–Ї–Є –Є –≤—Л–≥–Њ—А–Њ–і–Ї–Є —Б —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –њ–Њ –і–∞–≤–љ–µ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –≠–Я–†–Ю–Э–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–∞—В—Г—А–Њ–є, –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–µ —И–ї–∞–љ–≥–Є –і–ї—П –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞–љ–Є—П —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–∞, –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, —В. –µ. –≤—Б–µ —В–Њ, —З—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї–Є –Є –і–µ–ї–∞–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Ч–Я–Ы –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј—Л. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ј–∞–Љ–µ—А–Њ–≤ –Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ш—В–∞–Ї, –ї–Њ–і–Ї–∞ –ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 138 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ 300¬∞, –Ї—А–µ–љ 9¬∞ –љ–∞ –ї–µ–≤—Л–є –±–Њ—А—В, –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В 7¬∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Г–Ї–ї–Њ–љ–∞ –і–љ–∞, –ї–µ–ґ–Є—В –њ–ї–Њ—В–љ–Њ, –њ–Њ–і–Ј–Њ—А–Њ–≤ –љ–µ—В. –У—А—Г–љ—ВвАФ –Є–ї–Є—Б—В—Л–є –њ–µ—Б–Њ–Ї. –Я—А–Њ–±–Њ–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ 2*3 –Љ–µ—В—А–∞ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–∞ —Б—В—Л–Ї–µ IV –Є V –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤. –І–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Г –≤–Є–і–љ—Л –і–Є–Ј–µ–ї—П –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Ч–µ–љ–Є—В–љ—Л–є –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В –љ–∞ 0,6 –Љ–µ—В—А–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –њ–Њ–і–љ—П—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ю–±–∞, –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є –Є –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є, –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –±—Г–Є –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ—Л, –Є–Ј –Њ–±—А—Л–≤–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–±–µ–ї–µ–є –Є–і—Г—В –њ—Г–Ј—Л—А—М–Ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞. –Т–µ—А—Е–љ–Є–є —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В, –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–µ–≥–Њ –Є–і—Г—В –њ—Г–Ј—Л—А—М–Ї–Є. –Ґ–Њ—А–њ–µ–і–Њ–њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї 1-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –Є –ї—О–Ї 7-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л, –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ –Ї–Њ–Љ–Є–љ–≥—Б-–њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –і–ї—П –њ–Њ—Б–∞–і–Ї–Є –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Є–ї–Є —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ —З–Є—Б—В–Њ, –∞ –Є–Ј-–њ–Њ–і –Њ–±–Њ–Є—Е –ї—О–Ї–Њ–≤ —В–Њ–ґ–µ –Є–і—Г—В –њ—Г–Ј—Л—А—М–Ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –≤ 1-–Љ, 3-–Љ –Є 7-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–µ –њ–Њ–і—Г—И–Ї–Є, –љ–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П—В—М—Б—П. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–Љ –њ–Њ–і–∞—З–Є —Б–ґ–∞—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤ 7-–є –Њ—В—Б–µ–Ї –Є –Ј–∞–Љ–µ—А–∞ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–∞—З–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–∞—П –њ–Њ–і—Г—И–Ї–∞ –≤ 7-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ 10-15 –Ї—Г–±. –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ —Б—В—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і—Л –Њ—В—Б–µ—З–љ–Њ–є –≤–і—Г–≤–љ–Њ–є –Є –≤—Л—В—П–ґ–љ–Њ–є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є, –њ—Г–Ј—Л—А–Є –≤—Л—Е–Њ–і—П—В —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Г –≤ 5-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –∞–≤–∞—А–Є–Є 7-–є –Њ—В—Б–µ–Ї –±—Л–ї –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ —З–µ—А–µ–Ј —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і—Л –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –Є –ї—О–і–Є —В–∞–Љ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–µ—В—Л –≤–і—Г–≤–љ–Њ–є –Є –≤—Л—В—П–ґ–љ–Њ–є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –Є –≤ 3-–є –Њ—В—Б–µ–Ї –±—Л–ї–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л вАФ —В–Њ–≥–і–∞ –Є 3-–є –Њ—В—Б–µ–Ї –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї—Б—П –≤–Њ–і–Њ–є –њ–Њ–і –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г. –Я—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–∞, –∞ 1-–є –Њ—В—Б–µ–Ї –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—Г—Е–Њ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ 1,2 –Ї–≥/—Б–Љ2. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –њ–Њ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є–є–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–∞—А–∞–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–∞–і–∞—В—М –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В, –Љ–Њ—А—П–Ї–Є 1-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М –Ї–ї–Є–љ–Ї–µ—В—Л –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є, –Ј–∞–≥–µ—А–Љ–µ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В—Б–µ–Ї –Є –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –ґ–Є–≤—Л, –љ–Њ —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ—В—Б–µ–Ї –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї—Б—П, –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –љ–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–∞—П –Є –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Є–Ј 2-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ —Е–ї–Њ—А –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –љ–µ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–і–∞ –њ—А–Є –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–Є 3-–≥–Њ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ 2-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤. –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —Б–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є —Г –Љ–µ–љ—П —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ—Б—М —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є —В–Њ–ґ–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—А—Г—И–∞—О—В –Ј–∞–≤–µ—В вАФ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤.  –Р.–Э.–Ы—Г—Ж–Ї–Є–є —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Т–Ь–§ –Ъ–Э–Ф–†. 1986 –≥–Њ–і. –≠–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П –њ—А–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –і–Њ –њ–µ—А–≤—Л—Е —З–Є—Б–µ–ї –Љ–∞—П. –Ф–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –њ–Њ–≥–Њ–і–∞, —В. –µ. –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—П –±—Л–ї–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ 3 –±–∞–ї–ї–Њ–≤, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М —Б–њ—Г—Б–Ї–Є –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–Њ–≤ –і–ї—П –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ч–Я–Ы –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Г—А–Њ–≤–љ—П –љ–∞—В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б—Г–і–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Є —Г –љ–∞—Б –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г, –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –і–Њ–њ—Л—В—Л–≤–∞—П —Г –Љ–µ–љ—П, –≤ —З–µ–Љ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–∞. –†–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В–≤–µ—В—Л –Љ–Њ–Є, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ъ–Њ—А–µ–є—Ж—Л, –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П –Ї–∞—В–µ—А–Њ–Љ –Ї –±–Њ—А—В—Г, –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –љ–∞–Љ ¬Ђ–њ—А–µ–Ј–µ–љ—В¬ї –Љ–Њ—А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤, —З—В–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ї—Б—В–∞—В–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Њ –љ–∞—И–µ –Љ–µ–љ—О. –Ч–∞ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Ї–Њ—А–µ–є—Ж–∞–Љ–Є –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П: –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г –љ–∞—И–µ–≥–Њ –У–µ–љ—Б–µ–Ї–∞ –І–µ—А–љ–µ–љ–Ї–Њ, 53-—О –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –Є –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–∞—П. –° —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –њ—Г–љ–Ї—В –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –±—Л–ї –њ—А–Є—П—В–љ–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Є –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Э–∞–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–Ї, –њ–µ—А–µ–і —Г—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –њ–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О –Ъ–Є–Љ –Ш—А –°–µ–љ–∞ –Є —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–≤–∞ –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–і–љ–∞ ¬Ђ–Я–Ь-40¬ї –Є ¬Ђ–Т–Ь-910¬ї —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –Я–Ю–° ¬Ђ–°–∞—П–љ—Л¬ї –Є –°–° ¬Ђ–Ц–Є–≥—Г–ї–Є¬ї –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є —Б –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Л–Љ –≤–Є–Ј–Є—В–Њ–Љ –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –њ—Г–љ–Ї—В –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–∞ –Ъ–Э–Ф–†. –С–Њ–ї—М—И—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–∞–Љ–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Э–∞–љ–∞–Љ, –≥–і–µ –≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–∞ –±—Л–ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –±–∞–љ–Ї–µ—В. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї–Є —В–Њ—Б—В—Л –Є —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П, –љ–Њ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б—В–Њ–є–љ–Њ. –Я–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї—Г –≤—А—Г—З–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ–Є–Љ –Ш—А –°–µ–љ–∞ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї вАФ –Ї–∞—А—В–Њ–љ–љ—Г—О –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї—Г —Б–Њ —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞–Љ–Є, –±—А–Њ—И—О—А–∞–Љ–Є –љ–∞ —В–µ–Љ—Г –І—Г –І—Е—Н. –Ъ 22.00 –≤—Б–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є —Б—Г–і–∞. –£—В—А–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–љ—П –њ–Њ–і –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А ¬Ђ–Я–Ь-40¬ї –Є ¬Ђ–Т–Ь-910¬ї —Б–љ—П–ї–Є—Б—М —Б–Њ —И–≤–∞—А—В–Њ–≤—Л—Е, –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –±—Г—Е—В—Л, –Є –≤–µ—Б—М –Њ—В—А—П–і —Б –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –Я–Ю–° ¬Ђ–°–∞—П–љ—Л¬ї –Є –°–° ¬Ђ–Ц–Є–≥—Г–ї–Є¬ї –≤–Ј—П–ї –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Ґ–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Н—В–∞ –љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–±–Њ—В. –Т–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ —П –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –•–≤–∞—В–Њ–≤—Г –Є 8 –Љ–∞—П –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї –љ–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г. 28 –Љ–∞—А—В–∞ 2003 –≥., –°–Я–± –Я–Ш–°–ђ–Ь–Ю –У–Х–Э–Х–†–Р–Ы–ђ–Э–Ю–Ь–£ –Я–†–Ю–Ъ–£–†–Ю–†–£ –†–Ю–°–°–Ш–Щ–°–Ъ–Ю–Щ –§–Х–Ф–Х–†–Р–¶–Ш–Ш –£–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З! –° –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Т–∞—И—Г –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ ¬ї. –Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О –Т–∞—И—Г –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –њ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —А–Њ–ї–Є –Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –У–µ–љ–њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ –Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞—Е –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л —Б ¬Ђ–Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ–Љ¬ї —Е–Њ—З—Г –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є. –Э–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ, –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –Љ–Њ–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —Е–Њ–і–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2000 –≥–Њ–і–∞ –Є –і–∞–ї–µ–µ, –Т—Л –њ–Њ–є–Љ–µ—В–µ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —П —А–µ—И–Є–ї—Б—П –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –Т–∞–Љ. –Ш—В–∞–Ї, –њ–Њ —Б—Г—В–Є. –Ъ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ–µ –≤–Ј—А—Л–≤–∞ ¬Ђ—В–Њ–ї—Б—В–Њ–є¬ї. –Ф–∞, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Є—А–Њ–Ї—Б–Є–і –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ. –Э–Њ –±–µ–Ј –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–∞ ¬Ђ–Њ–±–≤–∞–ї—М–љ–Њ¬ї –љ–µ —А–∞–Ј–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П, –љ–µ –≤–Ј—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –љ–µ –і–µ—В–Њ–љ–Є—А—Г–µ—В. –≠—В–Њ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞–Љ–Є –Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Є —В–Њ, —З—В–Њ –љ–Є –Љ–Є–Ї—А–Њ–њ—А–Њ—В–µ—З–Ї–Є, –љ–Є –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ–ї–Є–≤ –њ–Є—А–Њ–Ї—Б–Є–і–∞ –Є–Ј —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –Ї –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–∞–љ–Є—О –≤ —В—А—Г–±–µ –Ґ–Р –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥. –Ш —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л ¬Ђ–Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Є –§–°–С¬ї –њ—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –¶–Э–Ш–Ш –Ъ–Ь ¬Ђ–Я—А–Њ–Љ–µ—В–µ–є¬ї —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –≤—Л–≤–Њ–і, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Ј—А—Л–≤ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –≤ –Ґ–Р –Є–Љ–µ–µ—В –і–µ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Р –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –°–Я–±–£ –Ь–Т–Ф –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –†–Ю –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–љ–µ—И–љ–Є–є –љ–∞–≥—А–µ–≤ –і–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –±–Њ–ї–µ–µ 400 ¬∞–°, –±–Њ–ї—М—И–Є–є, —З–µ–Љ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є. –Ш—В–∞–Ї, –≤–љ–µ—И–љ–Є–є –Љ–Њ—Й–љ—Л–є –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –±—Л–ї! –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–Є –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П, –љ–Є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ—Г –љ–µ –≤—Л—П–≤–Є–ї–∞. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Є—Б—В–Є–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –і–љ–µ, –≤ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є ¬Ђ–Ъ—Г—А—Б–Ї–∞¬ї, –≤ –µ–µ –Є—Б–Ї–Њ—А–µ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–і –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є —Б—Д–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Ї–Њ–є, –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ґ–Р вДЦ 2 –Є –Ґ–Р вДЦ 6 —Б –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞, –Ј–∞—А—Л—В–Њ–є –≤ –≤–∞–ї –і–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–љ—В–∞. –Ъ–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Є –≤—Л—П–≤–Є—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Љ. –Р —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Ј–∞—Е–Є—А–µ–≤—И–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–ї–Є –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –Є–ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї? –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –Т–∞—И–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –љ–µ –≤—Б—П ¬Ђ–њ—А–∞–≤–і–∞ –Њ "–Ъ—Г—А—Б–Ї–µ"¬ї.  –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –љ–µ–≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ—Л –≤–Ј—А—Л–≤–∞ ¬Ђ—В–Њ–ї—Б—В–Њ–є¬ї, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –µ–µ —Б–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –Є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –µ–µ –Є–Ј –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і —Б –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –і–ї—П –±–Њ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Т–Ь–§ –†–§. –Ф–∞–ї–µ–µ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ—Л. –Т –Ї–љ–Є–≥–µ —З–µ—В–Ї–Њ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Д–∞–Ї—В –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л—Е –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Њ–Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Њ–±—Й–µ—Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –љ–∞ –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Ї–µ –Љ–µ–ґ–і—Г 1-–Љ –Є 2-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞–Љ–Є –Є –љ–∞ –≤–і—Г–≤–љ–Њ–є –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї–Є –љ–∞ 130-–Љ —И–њ–∞–љ–≥–Њ—Г—В–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞—П –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –µ–µ —И—В–∞—В–љ–Њ–Љ—Г (–Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–Љ—Г) –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О. –Ґ–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї–µ–є–Љ–Є—В—М –Є ¬Ђ–љ–µ—И—В–∞—В–љ–Њ–µ¬ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Њ–Ї 1-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞. –Ч–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–∞ –љ–∞ 130-–Љ —И–њ–∞–љ–≥–Њ—Г—В–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ –Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –≤ 9-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –∞ –љ–µ–Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–µ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–Є 1-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–µ. –°–Љ–µ—О —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М (–њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М), —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ ¬Ђ–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л¬ї (—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Э–С–Ц), —В. –µ., –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤, —В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –±—Л–ї–Є –±—Л –Є–љ—Л–µ. –†–∞–Ј–≥–µ—А–Љ–µ—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—И—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е: вАФ –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–є –і–≤–µ—А–Є –і–ї—П –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞; вАФ –Є–ї–Є –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –¶–Я –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–љ–Є—П –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ—В—Б–µ–Ї–∞–Љ–Є –њ—Г—В–µ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–є –і–≤–µ—А–Є (–і–≤–µ—А—М –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —А—Г–Ї–Њ–є) –њ—А–Є —Б—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –С–Ґ–° –њ—А–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є; вАФ –Є–ї–Є –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –У–Ъ–Я –њ—Г—В–µ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Њ–Ї –Њ–±—Й–µ—Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –і–ї—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ (—Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–љ–Є—П –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є —А–∞–±–Њ—В–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Ї–Њ–Љ–њ—А–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–≤) –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ—В—Б–µ–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В—Л –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Я–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Г ¬Ђ–С–Њ–µ–≤–∞—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞¬ї (–±–Њ–µ–≤–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М вДЦ 1) –Њ—В—Б–µ–Ї–Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є–Ј–Є—А—Г—О—В—Б—П. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

30.05.201309:3930.05.2013 09:39:37

|