Влажность в отсеках все 100 %, кондиционеров, естественно, у нас никаких нет, и не проектировались. Из охлаждающих устройств - единственный бытовой на 60 человек экипажа.

Несчастные электрики, несущие вахту на электродвигателях, дающих ход субмарине, да корабельный кок, электрокамбуз которого расположен в аккумуляторном отсеке - там настоящее пекло.

Давно уже не видно в отсеках кителей, курток, рабочего платья, тельников. В отсеках утвердилась самая демократичная форма одежды - трусы и полотенце или часть простыни через плечо. Пот струями течёт по телу, ест глаза. Каждые 3 - 5 минут отжимаешь мокрое полотенце. Всё время хочется пить. Перетерпеть жажду невозможно, слишком сильное идёт обезвоживание организма. В центральном посту вся вахтенная смена благостно пользуется «артезианским источником» - прохладной водой (+35 - 40 гр.) из корабельной цистерны.

- В трюме! - обращение к вахтенному трюмному машинисту, - Подай-ка кружечку водички из-под киля!

Приподнимается крышка люка на настиле палубы, и вам подают желанный напиток. Минут через 10 - 15 всё, что вы выпили, будет отжато через полотенце на палубу отсека.

С водой, конечно, не роскошествуем. Пресная питьевая вода идёт только на приготовление пищи, чая и вот так, попить. Судовой трубопровод пресной воды заглушен. Посуду после приёма пищи моем технической водой - это из дополнительного запаса, размещённого кудесниками-механиками в цистернах спецназначения. Для умывания, сангигиены - только забортная вода. Мыться солёной морской водой трудно. Даже специальное мыло, на пачке которого значится «Для солёной воды», скатывается с рук липкими шариками.

Оголённые тела подводников уже через трое суток таких условий существования покрываются розовой сыпью «потницы». Наш «доктор Айболит» утром, в обед и вечером делает обход отсеков с банкой спиртового раствора бриллиантина - «зелёнки» и ватным тампоном, намотанным на карандаш, щедро разрисовывает всех подряд голубыми кляксами и разводами. Процедура сопровождается шутками, прибаутками. Все равно, с каждым днём цветных площадей на теле становится всё больше.

Продуктовый рацион подводников великолепный, грех жаловаться (1958 г.!). Мы уже снабжаемся консервированной очищенной картошкой в собственном бульоне, не то, что раньше - сушёной. Это, конечно, хуже натуральной свежей картошечки, но намного вкуснее сушёного картофеля. У нас есть твёрдокопчёная и сырокопчёная колбаса, икра лососёвых и осетровых рыб, сыр голландский, тушёнка говяжья и свиная, консервированное куриное филе в желе, консервированные ветчина, язык говяжий, различные рыбные консервы в масле, собственном соку и томатном соусе, в т.ч. шпроты, балык осетровых, севрюга в томатном соусе. Ржаной хлеб и белые батоны из спиртового теста - разогрей и они как свежеиспечённые. Нам полагается в сутки по 25 грамм шоколада, его мы бережём для дома, в подарок. Для стимуляции аппетита, к обеду полагается по 50 грамм вина, его выпиваем сразу. Как правило, нам поставляют сухие вина, могут быть и другие, всё зависит от того, что оказалось на продовольственном складе. Есть фруктовые и томатный соки, сгущённое и сухое молоко, кофе, какао, чай, сушки, галеты, печенье и многое другое. Нет только свежего мяса и свежих овощей, а сушеные лук и морковь просто портят пищу.

И нет благоприятных бытовых условий. В такую жару есть ничего не хочется, запах пищи вызывает скорее отвращение к ней. Хочется только пить, пить и пить! Жажда одолевает. Только ночью, под РДП, когда температура в отсеках понижается градусов до 40 - 45, обдувают судовые вентиляторы, появляется аппетит.

Волею командира изменяется суточный режим - день меняем на ночь. Днём распаренные подвахтенные «отдыхают» - млеют кто в боевой рубке, кто в трюмах, кто между торпедных аппаратов, другие в свободных выгородках, поближе к бортам лодки в самых причудливых позах.

В вечерние сумерки, как правило, всплываем в позиционное положение для астрономических наблюдений. Подготовка к всплытию в позиционное положение начинается задолго до начала сумерек. В этот подготовительный период тщательно исследуется водная среда шумопеленгаторными станциями на всех горизонтах погружения. На перископной глубине визуально осматривается водная поверхность и воздушная среда, пассивной поисковой радиолокационной станцией проверяется наличие радиолокационных излучений. И только убедившись, что «неприятеля» нет, командир даёт приказание на всплытие.

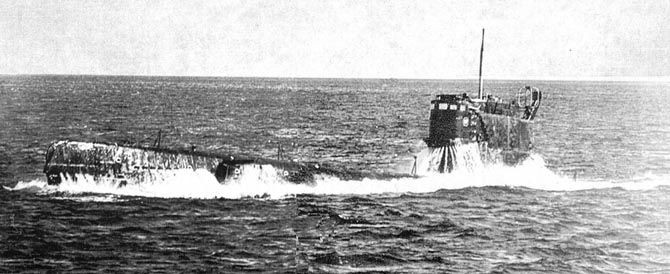

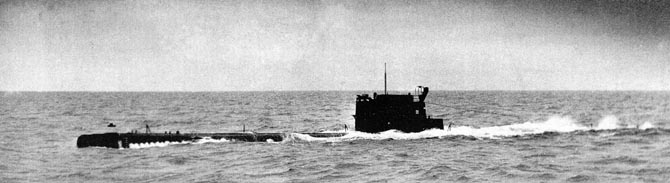

"Подводные лодки 613 проекта". Серия "Боевые корабли мира", С-Пб, 2002 г.

Командир подводной лодки собственноручно отдраивает верхний рубочный люк и первым выходит на мостик. За ним тут же устремляются штурмана с секстаном, секундомером, записными книжками и сигнальщик.

Для взятия (измерения) высот небесных тел (звёзд, планет, луны) секстанами, нам с Куренковым достаточно 4 - 5 минут. Звёздное небо мы знаем наизусть и заранее распределяем, что каждый из нас будет измерять. Если даже небо будет в какой-то мере облачным и сразу не удастся распознать принадлежность отдельных звёзд к созвездиям, мы впоследствии по пеленгу и расчётной высоте определим её наименование.

Столько же времени требуется, чтобы выбросить мусор из отсеков за борт. За сутки его собирается предостаточно, в основном это пищевые отходы. Устройством для удаления мусора из подводного положения лодка ещё не оборудована. Долго находиться над водой нам нельзя, чтобы не демаскировать себя. Для ускорения процесса удаления мусора мы создаём «мусорную команду», не предусмотренную никакими корабельными расписаниями. Перед всплытием в позиционное положение по корабельной трансляции даётся команда: «Приготовить мусор к выбрасыванию, мусорной команде к выходу наверх!». В отсеках продырявливается и утяжеляется всё, что может плавать на поверхности, затем, по команде, контейнеры с мусором передаются в центральный пост и далее, на мостик. За бортом ничего плавающего не должно остаться, а к утру мы должны удалиться от этого места на достаточное расстояние.

Естественно, каждая минута пребывания над водой используется для принудительного вентилирования отсеков и аккумуляторных ям, запускаются мощные корабельные «вдувной» и «вытяжной» вентиляторы. Упоение, наслаждение свежим морским воздухом длится недолго. Уже на первых минутах пребывания лодки в позиционном положении в центральный пост с мостика попадает пренеприятнейший запах табачного дыма, он противен даже заядлым курильщикам, находящимся внутри лодки.

На мостике, в эти 10 - 15 минут пребывания в позиционном положении, кроме командира лодки, сигнальщика и штурманов, удаётся побывать очень ограниченному количеству счастливчиков. Это 2 - 3 офицера и столько же матросов из числа «мусорщиков», в порядке поощрения.

Ещё большее отвращение вызывают зловонные запахи пищевых отходов. На подводной лодке герметичных специальных контейнеров для хранения отходов нет. За сутки отходов жизнедеятельности набирается много, собираются они в открытые банки, большей частью для этого используются жестяные банки из-под галет и сухарей. Бывает, что и несколько дней нет возможности избавиться от них. При высокой температуре в отсеках и 100 % влажности, пищевые отходы превращаются в зловонную субстанцию. Но кроме пищевых, есть ещё множество источников, загрязняющих отсечную атмосферу. Это и кислотные испарения аккумуляторных батарей, это и исторжения окиси углерода - угарного газа - от дизелей и дизелькомпрессоров, это и естественные человеческие испражнения, и многое другое. За долгие часы пребывания подводников в замкнутом пространстве органы обоняния адаптируются к этой газосмеси, но когда эта «гремучая» смесь вырывается через рубочные люки на мостик, тем, кто уже успел вкусить свежий морской воздух, становится дурно.

Ночью под РДП идёт напряжённый трудовой ритм: заряжается аккумуляторная батарея, пополняются запасы воздуха высокого давления, проводятся занятия по специальности и тренировки на боевых постах, делается профилактика неработающих механизмов, уборка отсеков и, естественно, приём пищи - завтрак (скорее, «вечерник»), обед, ужин и утренний чай. Курение по живой очереди разрешается только в дизельном отсеке и только при работающем дизеле. Кстати, в дизельном отсеке можно принять и тёплый душ, используя отлив от системы охлаждения дизелей. Дизеля «охлаждаются» всё той же 30-ти градусной забортной водой, которая, пройдя технический цикл, ещё больше нагревается. Кое-что смыть этой водой удаётся, но мыло все равно не поможет отмыться лучше. Для всяких интимных дел пользуемся только подводными гальюнами центрального поста, он в укромной выгородке с дверью, и в дизельном отсеке - этот открыт для всеобщего обозрения. Все пользователи освоили эти коварные устройства в совершенстве, и случаев возврата фекалий из специальных цистерн в отсеки не было, к счастью.

Вот так и живём...

"Подводные лодки 613 проекта". Серия "Боевые корабли мира", С-Пб, 2002 г.

Наконец, погода позволила извлечь злополучную банку с АМСом из надводного гальюна. В один из вечеров, когда волны высотой всего только на какой-то метр перехлёстывали корпус лодки, лежавшей в дрейфе в позиционном положении, операцию по её извлечению вызвался добровольно сделать рулевой, старший матрос Мальгинов Степан. Его обвязали страховочным капроновым концом и он, сопровождаемый страховщиком, улучив благоприятный момент, юркнул в ограждение боевой рубки.

«Операция» представлялась не очень затруднительной и довольно скоротечной. Но не всегда всё получается так, как планируешь: узлы шкерта, которым крепилась банка со смазкой, разбухли в воде, уплотнились и Степану никак не удавалось их ослабить. Набегавшие на корпус лодки волны принуждали его периодически подныривать - габариты выгородки гальюна не позволяли ему подвсплывать. Но вот уже, его стараниями, появилась возможность завершить работу. И в это время я, исполняя обязанности вахтенного офицера и руководителя работой, увидел по правому борту на небольшой высоте отчётливый проблесковый красный огонь летательного аппарата.

- Все вниз! - громко скомандовал я.

Вахтенный сигнальщик спрыгнул в рубочный люк, матрос, находившийся на страховке, прокричал мой приказ Мальгинову, трижды дёрнул страховочный конец - сигнал «срочного подъёма наверх» и по моему приказанию шмыгнул за сигнальщиком. Мальгинов не поднимался. Я перехватил страховочный конец.

- Мальгинов! Вниз! Погружаемся! – дёргая троекратно страховочный конец, кричал я.

Из ограждения боевой рубки слышались только накат и плеск волн...

«Да уж не захлебнулся ли он? Не потерял ли сознание, ударившись о металлические конструкции ограждения боевой рубки? Погружаться, оставив Мальгинова там, на верную смерть? Но ведь не война!.. И радиометристы молчат... Значит, РЛС самолёта не работает... Может, не обнаружил?» - вихрем неслись мои мысли.

Я с силой потянул страховочный конец, он начал с трудом подаваться. И тут из проёма ограждения показались сначала очертания банки, а за ней и самого Мальгинова.

- Бросай банку в рубку! Сам - вниз! - крикнул я зло Мальгинову.

Не успел ещё сам Мальгинов исполнить мой приказ, как на мостике быстро появился командир лодки.

- Товарищ командир! Справа 110, угол места 30 проблесковый огонь - доложил я.

- Все вниз! Срочное погружение - скомандовал командир.

Захлопнулся верхний рубочный люк, подводная лодка вздрогнула от набиравших большие обороты главных гребных электродвигателей, с шумом вырвался воздух из средней группы цистерн главного балласта. Подводная лодка стремительно пошла на глубину.

Всё это событие уложилось в каких-то одну-полторы минуты, но, казалось, длилось вечность.

Погружение было недолгим. Уже на глубине в 10 метров из боевой рубки последовал доклад: «Боевую рубку заливает! Вода хлещет из-под комингса верхнего люка! На комингс люка попал страховочный конец!».

- Стоп погружение! Боцман, всплывай на перископную глубину! - приказывает командир лодки.

На перископной глубине течь уменьшилась. В центральный пост срочно передали с камбуза большой разделочный нож, и командир бросился в боевую рубку к страховочному концу с ножом наперевес, как тореро на быка, впопыхах резанул по концу, вложив всю силу и гнев в жест руки.

Нож рассёк капроновый конец под крышкой люка, скользнул в сжимавшей руке по стальному тубусу, описал дугу и вонзился в левую руку командира, которой он держался за трап.

Через несколько секунд течь в рубке была устранена, окровавленный, бледный и злой командир спустился в центральный пост. Здесь же состоялся и скорый разбор инцидента с раздачей «подарков».

Нас всё же не обнаружили, т.к. в темени южной ночи и не совсем гладкого моря нас было не увидеть, радиолокация самолёта не работала, в радиосетях авиации донесений об обнаружении целей в нашем районе мы не зафиксировали. Скорее всего, это был гражданский самолёт.

Днём и ночью, утром и вечером, круглые сутки подводная лодка в напряжении вахтенных смен продолжала выполнять боевое задание. Акустики, радиометристы, радисты вели неусыпный приборный контроль за водной и воздушной средой, на перископной глубине он дополнялся визуальным наблюдением. Командный пост обобщал получаемую информацию собственных наблюдений, перехват радиодонесений судов и самолётов, развединформацию штаба флота. Вся информация наносилась на карты, планшеты, анализировалась. Командир подводной лодки на основе этой информации и её анализа строил маневрирование подводной лодки.

"Подводные лодки 613 проекта". Серия "Боевые корабли мира", С-Пб, 2002 г.

Наибольший объем информации, естественно, приходился на ночное время. Наша позиция располагалась невдалеке от маршрутов активного судоходства и, случись, не дай Бог, состояние войны, эта информация сослужила бы нам на пользу, а врагу, естественно, во вред. Потери врага могли быть очень большими.

Незадолго до окончания срока боевого патрулирования с нами случилось другое происшествие, к счастью - бескровное: мотористы обнаружили трещину втулки цилиндра одного из дизелей. Оставлять дизель неисправным до возвращения в базу, и оставаться в далёком океане на оставшемся одном исправном дизеле - было непозволительно. Предстоял сложный ремонт. Для замены втулки у нас на борту всё имелось, но выполнить работу надлежало в подводном положении. Во-первых, мы не имели права демаскировать себя и, во-вторых, на качке в надводном положении управляться с крупногабаритными, тяжёлыми деталями дизеля было бы крайне трудно. Одна только крышка цилиндра весила около 250 кг, если память не изменяет, попробуй её удержать на качке - расколотит всё вокруг. Затем, надо выкатить поршень диаметром почти в 400 мм, выдернуть тоже увесистую втулку.

Менее чем за двое суток непрерывного труда, доблестные мотористы справились с ремонтом дизеля.

Даже во время сложного, трудоёмкого ремонта дизеля, подводная лодка продолжала выполнять боевое задание, экипаж трудился, не покладая рук. Но чем ближе подходил срок окончания боевого патрулирования, почему-то сутки становились как бы длиннее - начала приходить усталость.

Наконец, настал долгожданный момент, момент окончания боевого патрулирования в заданном районе. Задание выполнено с честью, мы возвращаемся в родную базу с хорошим «уловом», нам есть, чем гордиться.

Впереди, правда, ещё много суток скрытного перехода к дому, но дорога к нему как бы под горку и путь к нему кажется короче. Погода нам тоже благоприятствует.

В установленный срок подводная лодка всплывает в назначенной точке, форсирует в надводном положении опасный участок моря и далее продолжает скрытное движение к той же промежуточной базе для пополнения судовых запасов.

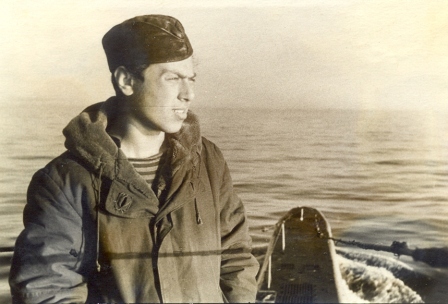

Становимся на якорь в знакомой точке, где стояли перед выходом в Океан. Командир объявляет «Боевую готовность № 2, по якорному», разрешён выход наверх, все свободные от вахты высыпают на верхнюю палубу. Октябрь приблизился к своей середине, окрестная природа уже не радовала яркими красками, погода соответствовала окончанию осеннего сезона. Прохладный северный ветерок принуждал утепляться, но у матросов, кроме рабочего платья, другой одежды нет - уходили в поход почти летом.

К борту подходит тот же знакомый буксир с провизией. Взирая на нас, члены экипажа буксира не перестают сочувственно удивляться и вздыхать. Еще не все коростины слезли с наших тел, не все голубые разводы бриллиантина смылись - смывать-то было нечем. Наши тела исхудали, кожа обрела цвет нездоровой белизны. Мы больше походили на узников Дахау или Майданека, чем на бравых военных моряков.

Свежих продуктов нам почему-то не доставили («поздно оповестили, не успели...»), только консервы, которые нам не нужны. У нас полно своих консервов, провизионные цистерны не опустели, и в «шхерах», куда матросы рассовали излишки «на потом», впрок, тоже водятся. На базе, в береговой столовой рацион более скромный и эти «запасы» потом пригодятся. Бдительные борцы за чистоту и порядок, старший помощник и помощник командира подводной лодки, все эти «нарушения» знают, но делают вид, что не замечают. Только сейчас, с похолоданием, начал приходить аппетит, всё съедается почти без остатка. Кок старается, чтобы моряки могли утолить возросший аппетит.

Пополнить запасы пресной воды не было бы лишним, хоть чуть-чуть сполоснуться, было бы здорово! Но на буксире такой воды тоже нет, придется обходиться своими остатками. Впереди ещё небольшой бросок и через недельку мы будем в родной базе - там есть всё!

В родной базе нас, теперь совсем не похожих на «добрых молодцев», торжественно встречали, были поздравления командования, объятия и поцелуи родных, рукопожатия друзей, награждения и поощрения достойных.

Меня ждали письма от родных и телеграммы трёхнедельной давности о том, что у меня родился сын - это стало самым лучшим подарком жены, находившейся по случаю у мамы, вдалеке.

В родных краях было ещё достаточно солнечного тепла, листва не утратила осеннего наряда. Экипажу предстоял десятидневный санаторный отдых.

Далее нас ожидали новые походы, другие «автономки», затем пошли «боевые службы», их было много, все они были разными, но первая, как потом выяснилось, оказалась самой трудной, а потому и самой памятной.

Март – август 2001 г, СПб.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru