–û―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï . –·. –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ-12 –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Α ―¹ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―².

–£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―è–¥–Α –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à―É―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É, ―΅–Β–Φ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Η ―¹―É–¥―¨–±–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Α. –‰ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―².

–ö–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è. –£―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Ε–Β –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄.

–ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ–≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ. –ù–Ψ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –≤―΄―Ä―É―΅–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Α―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ ¬Ϊ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö¬Μ –≥–Α–Μ―¨–≤–Α–Ϋ–Ψ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Α–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.

–î–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α. –‰ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Η―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―É–¥–Α―¹―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Β, –Η–±–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η ―¹―É–Ϋ―É―²―¹―è –≤ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄.

–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Ι ―Ä–Η―¹–Κ. –ù–Ψ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –Θ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –ö–Ψ―¹–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω–Ψ–≤, ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―â―É–Ω–Α–Μ–Α –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―é –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≥–¥–Β –Φ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Μ―ë–≥–Κ–Η–Β ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Η, –Η –±–Β–Μ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α ―²–Α–Φ –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.

–ü―Ä–Ψ–±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α ―΅–Α―¹–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α. –½–Α―Ä―è–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β. –Δ–Α–Κ ―à–Μ–Ψ –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄî ―΅–Α―¹.

–î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Φ–Β―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â―É―é –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―¹―è―²–Η –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―¹―é–¥–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, βÄî ―Ä–Α―¹―΅―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ―¹―è. –ê ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹ –Β―ë ¬Ϊ–Ω―è―²–Α―΅–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―΄, ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―¹–Β, –Ω–Ψ –Ϋ–Α―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –¥―Ä–Β–Ι―³. –î–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –±―Ä–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Α –≤–Η–¥–Ϋ–Β–≤―à―É―é―¹―è –±–Α―à–Β–Ϋ–Κ―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α.

–‰ ―Ö–Ψ―²―è –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Α―²―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Η ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―ç―³–Η―Ä ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –û–Ϋ –¥–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –©-303 –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Α –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Α –¥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η –ù–Α–Φ―¹–Η.

–î–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Η ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Β―ë –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –±―΄–Μ–Η ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –¥–≤–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Φ–Β–Μ–Α ―²―Ä–Α–Μ―΄. –Γ–Β–Φ―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è. –™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –±―΄–Μ–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è, –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ―ë―¹ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―É –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Α–Φ–Α¬Μ –Η –¥–≤–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Α –Η–Ζ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –î.–î.–£–¥–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤―¹–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –Γ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –Γ–≤–Β–Ε–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―Ü–Β–Μ–Α―è ¬Ϊ―΅―ë―Ä―²–Ψ–≤–Α –¥―é–Ε–Η–Ϋ–Α¬Μ –Η―Ö –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―à –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä.

–£―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Α―à–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥―¹–Β–Κ–Μ–Η –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –‰ –Ϋ–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―΅―É–Ε–Η–Φ–Η, –Α –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Φ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Η.

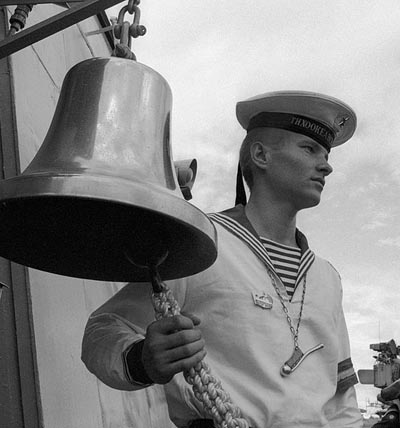

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –ù.–£.–Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –û–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –€.–‰.–Π–Β–Ι―à–Β―Ä, –Μ–Β–≤–Β–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –™.–ù.–€–Α–≥―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –ü.–€.–‰–Μ―¨–Η–Ϋ

–½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –€.–‰.–Π–Β–Ι―à–Β―Ä –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –±–Β―¹–Β–¥―É ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η

–£ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 9 –Η―é–Ϋ―è –©-303 –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ―É―é –±―É―Ö―²–Ψ―΅–Κ―É, –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²―²―É–¥–Α –≤―΄―à–Μ–Α. –ï ―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ö―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –±―΄–Μ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –Β―ë –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Α―²–Α–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―É –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Α –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―¹–±–Η–Μ–Η –¥–≤–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α, –Ω―΄―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ë―΄–Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Β―ë ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤.

–î–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –û―²–Φ–Β―²–Κ–Η –Ψ –Β―ë –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö ―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―Ä―²–Α―Ö, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―ç―²–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ ―²―Ä―É–¥―΄ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤.

–ö–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Ζ–Α―¹―²―Ä–Β–≤–Α–Μ–Α –≤ ―¹–Β―²―è―Ö, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Β―ë –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Κ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―É –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –£ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–≤―à–Η―Ö―¹―è ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Β―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ

–ï―¹–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²¬Μ ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Ψ –Β–Φ―É –Ψ―â―É―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü–Β–≤, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤.

–‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―Ä–Β―΅–Η―¹―², –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Β, ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –¥―É―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ–±―΄–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―³–Ψ―¹–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ι.

βÄî –£―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–≤–Β–Φ―¹―è! βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ, –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―è –Ω–Μ–Α–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–≤―à–Η–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α, –Η ―¹–Α–Φ―΄–Β –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Β.

–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―ç―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–≤―΄―Ä–≤–Β–Φ―¹―è¬Μ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –Π–Β–Ι―à–Β―Ä –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –‰ ―ç―²–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨.

–½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –€.–‰.–Π–Β–Ι―à–Β―Ä

–ü–Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΄ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Ϋ–Ψ. –ë―΄–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Δ ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―΅―ë―²–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –î–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä―è–¥–Η―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É. –ù–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤―¹―ë –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ, –Η ―ç―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ.

–£―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄

–î–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –©-303 –Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –±―΄–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ―É―²–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η. –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Β―¹―¨ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² ―¹–Β―²–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Β –¥–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―à–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ ―¹―²–Ψ―è―² –±–Β–Μ―΄–Β –Ϋ–Ψ―΅–Η. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –¥–Ψ―¹―è–≥–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η.

–£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹ ―É―΅―ë―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―ë ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β: –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨. –û–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Η –Ψ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―à―²–Α–±–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―¹―É―²–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ―è–≤―è―²―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –Δ –Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―΄, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, –Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤, –≤―΄–Μ–Β―²–Α―è –≤ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–ê.–ü–Ψ–Μ–Β―â―É–Κ –Η –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –¦.–ê.–¦–Ψ―à–Κ–Α―Ä―ë–≤, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –€.–ï.–ö–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Μ–Β―²–Ψ 1943 –≥–Ψ–¥–Α

–Δ–Α–Κ–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –±―΄ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Η―é–Μ―è, –Α –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β, ―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι, –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –±―΄ –Ψ―â―É―²–Η–Φ―΄ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É.

–Θ―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ, ―è–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Γ―²–Α–≤–Κ–Η –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.

–Δ―É―² ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β. –ù–Α―à–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―Ä–Α–≥ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨ –≤–Ζ―è―²―¨ ―Ä–Β–≤–Α–Ϋ―à –Ζ–Α –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É.

–ù–Α–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Μ–Ψ, –Α 5 –Η―é–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –ö―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É–≥–Β. –£ ―¹–≤–Β―²–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–±―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –Ω–Η―²–Α―é―â–Η―Ö ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―é–Ε–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η. –ê –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. 10 –Η―é–Μ―è –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–≤―à–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ 25 –Η―é–Μ―è –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹―²–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β, –Η –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―É―²–Β–Ι ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β―ë –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Η–¥―²–Η –≤ ―é–Ε–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―²―¨ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η.

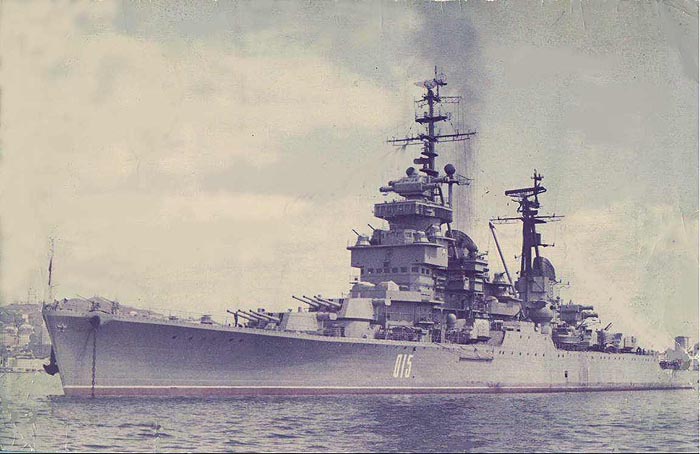

–ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Γ-12 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê. –ê. –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ (―É–Ε–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Φ–Α―è) –Η –Γ-9 –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–‰.–€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α.

–î–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –¥–≤―É–Φ―è ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –ù–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –€-96 (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–‰.–ö–Α―Ä―²–Α―à–Ψ–≤) –Η –€-102 (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü.–£.–™–Μ–Α–¥–Η–Μ–Η–Ϋ) –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–± –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–±–Β–Ε –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η–Φ, ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―²―Ä–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤―à–Η–Β –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β.

–ü―ë―²―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –™–Μ–Α–¥–Η–Μ–Η–Ϋ

–ù–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É, –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―à―²–Α–±, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –Γ―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤. –ß―²–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―É ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨ ―Ü–Β–Μ―É―é ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ψ―² –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ―ë―¹–Α―Ö, –¥–Α –Η –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α? –ê –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β, –Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β, βÄî –Ϋ–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Β―²–Β–≤–Ψ–Φ –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η.

–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α―Ä―²–Α―à–Ψ–≤

–Δ–Α–Φ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Μ–Η―à―¨ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è. –ë―΄–Μ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―²–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Ψ–Ι ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –£ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Α―¹―², –Ω–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α―Ö, –≥–¥–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―Ö ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –¥–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄―Ö ―É–¥–Α―Ä–Α –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨―é ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η –î–ë-3, ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ε–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Β –≤ 1941 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ–Κ–Α ―³–Μ–Ψ―² –Η–Φ–Β–Μ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ϋ–Α–Μ―ë―²―΄ –Ϋ–Α –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ.

–Γ–Ϋ–Η–Ε–Α―è―¹―¨ –¥–Ψ 1000βÄ™500 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η 200-–Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ –Ϋ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η–Η ―¹–Β―²–Β–Ι, –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É―è―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ –Η―Ö –±―É–Ι–Κ–Α–Φ. –ë―΄–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ ―É–¥–Α―¹―²―¹―è ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Η –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β―²–Β–Ι –Φ–Η–Ϋ.

–≠―²–Η –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄–Β ―É–¥–Α―Ä―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Δ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―à–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –ü–Μ–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–Ι–¥―ë―² ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β―²–Β–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥―É. –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –Γ-12 –Η –Γ-9

–½–Α–¥–Α―΅–Α, ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ –¥–≤―É―Ö ¬Ϊ―ç―¹–Ψ–Κ¬Μ, –±―΄–Μ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, –Α ―Ä–Η―¹–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η–¥―É―². –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è –Ϋ–Α ―ç―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―è ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η, ―è –Ϋ–Β –Ψ―â―É―â–Α–Μ –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –¥―É―Ö–Α. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β. –¦―é–¥–Η ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥, –Η –±―΄–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄.

26 –Η―é–Μ―è –Ψ–±–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η. 28-–≥–Ψ –Γ-12 –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ―ë―¹ –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨. –ö–Α–Κ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Β―ë –≤―ë–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3- –Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê―Ä–Κ–Α–¥―¨–Β–≤–Η―΅ –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η–Ι –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ. –Γ–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. 29 –Η―é–Μ―è –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ, –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 30 –Η―é–Μ―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö―ç―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É–Ε–Β –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω―΄ –Κ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –¥–Α–Ε–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Α―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Α.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-12 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê―Ä–Κ–Α–¥―¨–Β–≤–Η―΅ –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Γ-12 –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄–Β ―É–¥–Α―Ä―΄ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –Α ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Α –Η–Φ–Β–Μ 80-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ω–Α–¥–Η–Ϋ―É. –‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥ ―¹–Β―²―è–Φ–Η –Φ–Ψ–≥ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥.

–≠―²–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Γ-12. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–Ϋ–Α –≤ ―ç―³–Η―Ä –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Α. –ß―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α (–Α ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è), –Φ―΄ –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η. –û―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –Μ–Η –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―²–Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥―è –≤ ―¹–Β―²―è―Ö –±―Ä–Β―à–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Α ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ψ ―¹ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö.

–£ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Γ-12, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –Ϋ–Β―é –Β―â―ë –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –≤―΄―à–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-9. –· ―É–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–‰.–€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Β, –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1941 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Ψ–Ι¬Μ, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤ ―²–Α–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Α–Κ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Κ―É –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Γ-9 –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –≤ –ë–Ψ―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤.

–£–Β―¹―ë–Μ―΄–Ι –Η –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ―É―é ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η―é, –Ψ–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ ―¹–Β–±―è –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ. –ü―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Μ–Η: –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²―¹―Ä–Ψ―΅–Κ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ.

–ö–Α–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Γ-9 ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Ω–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥ –Γ-12, βÄî –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―É–Ζ―΄, –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β. –£―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Η –Ϋ–Β–Ψ―²―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Β―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α―è –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Α–Φ. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹–Φ–Ψ–≥ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Μ–Η―à―¨ 5 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α. –û–Ϋ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ψ―² –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Ζ–Α―Ä―è–¥–Η–Μ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –Γ–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨.

–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –¥–Ϋ–Η ―à―²–Α–± –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α ―Ä―è–¥ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ–± –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β ―É –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –û–Ϋ –≤―΄―è–≤–Η–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Β―²―è–Φ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Α–Μ―¨–≤–Α–Ϋ–Ψ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―΄. –¦–Ψ–¥–Κ–Α, –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ζ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Α –Η―Ö –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω―΄. –ë―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β―²–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β –¥–≤–Β –Φ–Η–Μ–Η. –ü–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Β―²–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―²–Β―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –≥–¥–Β –Η―Ö –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è, –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ. –ù–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –±―΄–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η. –ù–Β –¥–Α–Μ–Α ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²―¨ ―¹–Β―²–Β–≤―É―é –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α–Φ–Η. –£–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Η―Ö –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –±―Ä–Β―à–Η, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Β―²―¨, –Ϋ–Α―â―É–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

–Γ-9 –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Β―¹―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ. –ë–Β―¹–Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Κ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β―ë ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –†–Η―¹–Κ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ë―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ―É–≤―à―É―é –Γ-12 –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-9 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤

–£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ –Η –≤ 1941 –≥–Ψ–¥―É, –≤―¹–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Β―¹―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–¥―à–Β–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Μ–Η―à―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Η―Ö. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄–≤–Ψ–¥―É –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ –Α–Κ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Γ-9 –≤ –±–Α–Ζ―É.

12 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η –Μ–Ψ–Ε–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹. –¦–Ψ–¥–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ 14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Β―ë –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α –Ϋ–Α 15-–Β. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –™―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι. –ù–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α. –‰ –≤ ―ç―³–Η―Ä –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Α...

–Δ–Α–Κ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ.

–ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Φ―΄ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ―ë―¹–Β ―²–Β–Μ–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –ü–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä―É –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹ –Γ-9 ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –î–Η–Κ–Η–Ι. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Α ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α.

–ö–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β–Μ–Ψ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β? –‰–Μ–Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―É. –‰–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η–Ζ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―², –Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±βÄΠ

–£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Κ

14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Γ-9, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Δ –Α–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.

–ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Κ ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é (–≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ―é), ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –Κ ―É―¹–Ω–Β―Ö―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É―². –€―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η―è–Φ. –ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―ë–Μ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β―²–Β–Ι. –ê –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Α –Β―â―ë ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –≤―²–Ψ―Ä–Α―è.

–ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Β ―²–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α―²―¨ –Η―Ö ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Ψ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.

–û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α, –±―΄―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Φ –≤ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Α –Η–¥–Β―è (–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Β–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Α―è) –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨, βÄî –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.

–ß―²–Ψ–±―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Β–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Η–Μ―É, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η. –ö–Α–Κ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ. –ù–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α –≤―΄–≤–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –™–Μ–Α–≤–Φ–Ψ―Ä―à―²–Α–±.

–½–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–ö.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤, ―¹–Μ–Β–≤–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ê.–î.–£–Β―Ä–±–Η―Ü–Κ–Η–Ι. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1943 –≥–Ψ–¥–Α

–®–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Β―¹―è―Ü –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―¹–Β–±–Β ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨. –û–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –≤―Ä–Α–≥–Α –≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤–Β –Ϋ–Α –ö―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É–≥–Β, –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―É–Ε–Β –ö―É―Ä―¹–Κ –Η –ë–Β–Μ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―΅–Β–≥–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Μ―é―²―΄.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Α–Μ―é―² –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β 5 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1943 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –±–Η―²–≤–Β –Ω–Ψ–¥ –ö―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –ë–Β–Μ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ

–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –ê―Ä–Φ–Η―è –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨ –≤―¹―ë –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥.

–†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ –±―΄ –¥–Μ―è ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è―Ö ¬Ϊ–Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, ¬Ϊ–≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ¬Μ. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β, –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Α–Κ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â―ë –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.

–ö―Ä–Α―²–Κ–Η–Ι –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1943 –≥–Ψ–¥–Α

–†–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è―è –Ψ–± ―É―Ä–Ψ–Κ–Α―Ö –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è―Ö, –≤–Μ–Η―è–Μ–Α, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Μ–Β―²–Α. –Θ―¹–Ω–Β―Ö–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―è –≤―¹–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―΄, –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―É–¥–Α―Ä―΄ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è–Φ –Ϋ–Α –≤―¹―ë–Φ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η (–Η –Ϋ–Β―¹–Μ–Η, –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–≤―É―Ö ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η), –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Η –Κ –Ζ–Α–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η, –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –±―É–¥―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, ―΅―²–Ψ –±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ, –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―².

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι

–ù–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Η –Μ―é–±–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, βÄî ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é 1943 –≥–Ψ–¥–Α ―ç―²–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Φ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Η ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–Ζ–¥―΄–≤–Α–Μ–Η. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Β, –Κ–Α–Κ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –≤ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä―É–±–Β–Ε―É, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η.

–Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―²–Β–Φ –Μ–Β―²–Ψ–Φ, –≤ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.

–Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ 1943 –≥–Ψ–¥―É –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η. –¦―é–¥―è–Φ, –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η–Φ –Ψ―² ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é. –£–Β–¥―¨ –≤ –Ω–Β―΅–Α―²–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Γ–Ψ–≤–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–±―é―Ä–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ψ–± –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α―Ö. –ê –Ω–Ψ–±–Β–¥ ―É –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ê –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ ―ç―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

.jpg)