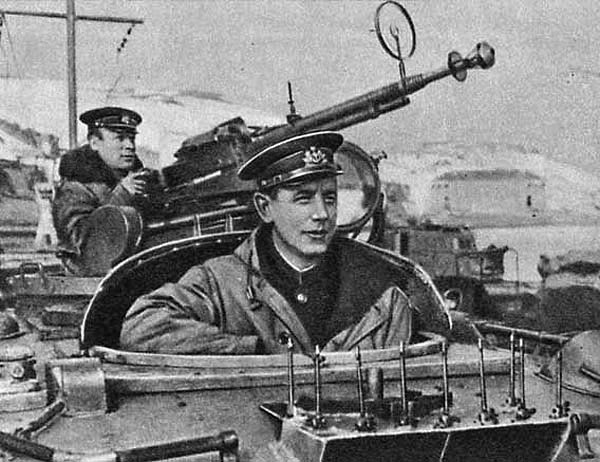

В 16 лет Владимир Парабкович закончил Соловецкую школу юнг и ушел на фронт.

«Бывать вам, ребята, мокрыми в море, если не попотеете на берегу», — давали наставления командиры безусым мальчишкам, учившимся в Соловецкой школе юнг, куда в военное лихолетье поступил и Володя Парабкович.

Стены монастыря на легендарном острове стали вторым домом для многих детей войны, а школа дала флоту свыше 4 тысяч специалистов — мотористов, боцманов, радистов, рулевых, больше тысячи из которых погибли. Володя стал электриком. И отправили его служить на прославленный черноморский эскадренный миноносец «Сообразительный», в активе экипажа которого к концу войны было 40 смелых конвойных и 9 дерзких набеговых операций, около 300 отраженных атак вражеской авиации.

Потеть гвардии краснофлотцу приходилось и на корабле — в прямом смысле слова. Ведь в машинном отделении, где находился распределительный щит, откуда обеспечивался электроэнергией корабль, температура за сорок.

Только один раз за всю войну команда, и юнга в том числе, не выполнила приказ — не прекратила огонь. Это было 9 мая 1945 года, когда все салютовали Победе из всех видов оружия.

Пригодились наставления и закалка, полученные в молодости, Владимиру Ефимовичу и в дальнейшей жизни. Ответственно относился к любой работе. А «качало» бывшего юнгу на берегу с большой «амплитудой»: на Узденщине заведовал и отделом культуры, и возглавлял комбинат бытового обслуживания, строил швейную фабрику, занимал должность заместителя председателя райисполкома.

И сейчас ветеран в свои 84 года бодр и полон оптимизма. Ведь жизненный фарватер выбран правильный. А бескозырка с «Сообразительного», которую бережет как дорогую реликвию, греет душу капитана 3-го ранга и напоминает о молодости, опаленной войной.

Перетрухин Игорь Константинович

Игорь Перетрухни после окончания школы юнг служил со мной в одном дивизионе тральщиков Северного флота, а потом, в феврале сорок четвертого, был переведен в дивизион торпедных катеров, который тоже входил в наше соединение охраны водного района Главной базы СФ — ОВР. Там, на новом месте службы, он изменил своей профессии боцмана и стал комендором двуствольной пушки «шпак». Дело и том, что на ТК-114 уже был боцман — наш однокашник и земляк Игоря, свердловчанин Леонид Светлаков. И третий юнга на этом катере — моторист Николай Ткаченко. Всем ребятам к этому времени уже присвоили воинское звание — краснофлотец. С нас стали спрашивать службу полной мерой, как со старых и бывалых моряков, но еще по привычке называли юнгами.

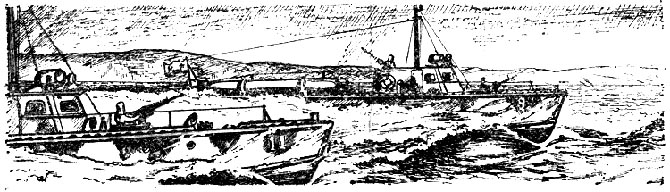

...Пятнадцатое сентября сорок четвертого года. Раннее утро. Еще с вечера минувшего дня отряд торпедных катеров под командованием капитана 3 ранга В. Федорова находился в море. По данным нашей разведки, у норвежских берегов должны появиться немецкие корабли. Прошло несколько часов, но конвоя все не было и не было. Надо возвращаться на базу. У торпедных катеров малая автономность плавания. Ограничивало горючее. Но вдруг комдив Федоров услышал свои позывные...

— Вижу конвой,— доложил командир авиагруппы старший лейтенант Николаев.— Четыре крупные цели у берега. Мористее — сторожевики, тральщики,, катера. Атакуйте. Поддержим!..

В районе Сак-фьорда летчики обнаружили около двадцати кораблей и транспортов противника.

Немецкие артиллеристы, находившиеся на высокой прибрежной скале, следя за самолетами, приметили и советские катера. Они не начинали бой до тех пор, пока катера не подошли поближе к кораблям охранения. Только тогда береговая батарея открыла прицельный огонь. Один из снарядов плюхнулся за кормой «114-го», через долю секунды — прямо по носу разорвался второй.... Раздалась команда старшего лейтенанта Виктора Шленского, который был в этой операции обеспечивающим командиром. — Малый ход!

Старший лейтенант старался так маневрировать катером, чтобы в него не угодил снаряд. Командир ТК Евгений Успенский выполнил приказание старшего товарища, он понимал, что сегодня главные решения за ним, за Шленским. Третий снаряд, подняв высокий столб воды, разорвался в нескольких метрах от борта. Комендоры застыли у своих пушек и пулеметов. Волна раскачивает катер, швыряет в лица моряков колючие брызги. Игорь Перетрухин в который раз, на всякий случай, проверил свой «швак». Оружие готово к стрельбе, он его опробовал еще при выходе из базы.

Теперь от умения и отваги его хозяина зависело многое. Для Игоря наступил час серьезных испытаний. Ведь, по сути дела, это был его первый настоящий бой.

Между тем, торпедные катера, постоянно меняя курс и скорость, приближались к целям. Корабли охранения, почувствовав подмогу с берега, заметно осмелели. Они усилили огонь из скорострельных пушек. Трассирующие снаряды рикошетили от воды и разрывались у бортов атакующих катеров.

— Николаев! — обратился Федоров за помощью к летчикам.— Штурмуйте охранение!

Флагманский катер стремительно вырвался вперед и начал ставить дымовую завесу. Тотчас же на него был перенесен почти весь артиллерийский огонь кораблей охранения. Умело маневрируя, следом за флагманским второй мателот — соседний в строю корабль — окутал себя дымом. Катер старшего лейтенанта Успенского не стал прятаться за чужим дымом, а сам прошел с белым шлейфом вдоль линии вражеских кораблей.

Ближе всех к «114-му» оказался немецкий тральщик. На беглый огонь противника моряки ответили длинными очередями из пушек и пулеметов. Затарахтел и скорострельный «швак» Игоря Перетрухина. Юнга держал на прицеле рубку и мостик. На тральщике произошло замешательство. Игорь видел, как кто-то бежал по палубе, как кто-то падал...

Он стрелял и стрелял, по привычке с детства прикусив нижнюю губу. На ходовом мостике, где только что виднелись головы гитлеровских офицеров, все куда-то попрятались. Тем временем катера, которым посчастливилось первыми выпустить торпеды, укрылись в дымовой завесе. Противник потерял их из вида. Наступила очередь атаковать и «114-му». Игорь Перетрухин искал глазами цель. Где она? Три транспорта, окутанных дымом и паром, погружались в морскую пучину. Корабли охранения легли в дрейф. Экипажи их не знали, что предпринять: то ли охранять самих себя, то ли вход в Сак-фьорд, то ли подбирать немецких матросов с затонувших судов... Четвертый, последний, транспорт самый большой по водоизмещению, трусливо убегал, он торопился укрыться в фьорде. Его корму прикрывала самоходная баржа, вооруженная многоствольной пушкой. Упустить такую цель было бы грешно и непростительно. Успех дела решали доли секунды, старший лейтенант Евгений Успенский уже рассчитал торпедный треугольник. Резкий толчок. С шипящим звуком, одна за другой, торпеды оставили катер. Крутой разворот—и «114-й» снова в дымовой завесе.

Но немцы не дремали. Артиллеристам с десантной баржи нельзя было отказать в меткости. Носовая часть катера прошита насквозь. Вспыхнули яркие языки пламени. Запахло гарью. Не ожидая приказания обеспечивающего командира Шленского, юнга-боцман Леонид Светлаков схватил огнетушитель и кинулся на бак. Он не слышал, как над морем пронеслись два глухих взрыва. Теперь уже транспорту не придется разгружаться в немецком порту. Моряки еще не успели потушить пожар, как пришла новая беда: заглохли моторы. Кончился бензин в баках.

Как потом рассказал друзьям юнга Николай Ткаченко, моторы работали за счет подкачки бензина вручную из «мертвого запаса» — жалких остатков в цистернах. Хорошо, что они остановились не в разгар боя, а то бы самим пришлось стать мишенью. Видя, что «114-й» отстал, на помощь ему прилетел наш истребитель. Он барражировал на небольшой высоте. В эфире, между тем, решался вопрос о возвращении самолета на маневренный аэродром, так как у него оказались пустыми бензобаки. Катерники слышали, как летчик требовал замены, не желая оставить «114-й» без поддержки с воздуха.

пришлось догонять на одном моторе. Флагман, заметив отсутствие катера старшего лейтенанта Успенского, вернулся и подошел к борту. Капитан 3 ранга Федоров прыгнул на борт «114-го», обнял командира, Игоря Перетрухина и боцмана Светлакова, всех ребят, которые находились в этот момент на верхней палубе. Было чему радоваться. Это был первый бой наших торпедных катеров во взаимодействии с авиацией в условиях дневной видимости. Бой, увенчавшийся великолепной победой. Четыре немецких транспорта с военным снаряжением и продовольствием, направлявшихся в помощь 20-й Лапландской армии немцев, нашли свой конец в студеных водах моря Баренца.

По пути на базу флагманский катер поднял из воды промокшего и замерзшего летчика лейтенанта Муромцева, который прикрывал с воздуха ТК-114. Отважный пилот так и не дотянул до аэродрома, ему пришлось совершить вынужденную посадку на воду.

В Пумманках, где находилась маневренная база бригады торпедных катеров, моряков дивизиона Федорова ждали командование флота, друзья-катерники. Здесь же, на причале, адмирал А.Г.Головко вручил матросам и офицерам правительственные награды. Юнге Перетрухину командующий флотом прикрепил к фланелевке орден Красной Звезды.

Запомнился Игорю Перетрухину еще один бой. Это было в середине октября сорок четвертого года. Замысел командующего флотом был такой: решительным броском сил флота сократить срок сопротивления фашистов в районе Печенги. Высадка десанта на причалы Лиинахамари должна была помочь быстрому освобождению старинного русского города Печенга. Больше того, морской десант облегчал действия с суши войскам Карельского фронта. Боевая задача была доведена до личного состава. Политотдел бригады обратился к катерникам: «Помоги удобно разместиться бойцам десанта и разместить их оружие на катере. Прояви максимум заботы и внимания к каждому из них; добейся того, чтобы бойцы чувствовали себя на катере спокойно и уверенно. Во время высадки десанта помоги бойцам быстрее и организованнее сойти с катера на берег...»

На катерах, участвовавших в этой боевой операции, состоялись короткие собрания, прошедшие с большим подъемом. Катерники знали, на что идут и во имя чего идут.

В море вышли, как только стемнело. Ночь всегда была хорошим помощником катерникам. Не изменила бы она им и сегодня, осталась бы верным союзником, прикрыла бы... Катер ТК-114, которым командовал старший лейтенант Евгений Успенский, шел следом за катером Героя Советского Союза капитана 3 ранга А.О.Шабалина. На боргу обоих катеров — пятьдесят два десантника. Все ребята североморцы: с подводных лодок и тральщиков, с торпедных катеров и эсминцев. Игорь Перетрухин как бы прилип к своему «шваку», двуствольному автомату. «Спокойнее, парень!» — говорил он сам себе, а руки невольно сжимали кольцо турели. Там, в скалистом берегу, притаились немцы, из амбразур дотов, ощетинившись, смотрят пулеметы и пушки. Они ждут сигнала тревоги.

Войти в Печенгский залив незамеченными катерам не удалось. Вспыхнувший прожектор сначала полоснул по ночному небу, потом опустился на море. Яркий сноп света испуганно забегал по коридору залива, выхватывая из мглы то скалу, то прибрежные камни-валуны, то катера, моторы которых для скрытности работали с подводным газовыхлопом. Только что была тишина — и разом ее не стало. Отчетливо прозвучали первые выстрелы, вспышки осветительных снарядов указывали немецким батареям направление, куда надо бить, чтобы сподручнее накрыть цель.

Александр Шабалин быстро оценил ситуацию: надо прижаться к высокому берегу, ибо в середине залива катера ожидает смерть. У берега — спасение, здесь не простреливаемое пространство. Евгений Успенский понял маневр Шабалина, рванулся следом за ним, за считанные секунды их катера проскочили Девкин мыс и были уже в открытой гавани...

В своих воспоминаниях вице-адмирал А. Кузьмин, бывший командир североморской бригады катеров, писал: «Чтобы обезопасить стоянку катера, командир вместе с боцманом Светлаковым и матросами Яценко и Перетрухиным, захватив автоматы и гранаты, сошли на берег. Осмотрели находившиеся на пирсе амбары и организовали «первую линию обороны» на случай прорыва гитлеровцев на пирс». Более часа моряки со «114-го» обеспечивали высадку нашей морской пехоты. Только тогда, когда многие катера, высадив десант, начали возвращаться домой, Евгений Успенский с тремя своими подчиненными— Перетрухиным, Светлаковым и Яценко — поднялся на борт катера.

За этот бой Игорь Перетрухин был удостоен еще одной боевой награды — ордена Отечественной войны II степени.

...Был тихий ясный вечер. Мы шли с Игорем Перетрухиным по городу молча, думали о чем-то своем. Потом Игорь сказал:

— Не ожидал такой встречи. Двадцать восемь лет не виделись. Надо же быть такому случаю.

И в самом деле, встреча была неожиданной. Я приехал в командировку в ГДР, не зная, что кроме моих немецких друзей могут оказаться знакомые. На пресс-конференции, проводимой руководителем советской делегации, ко мне подошел наш офицер и представился:

— Майор Перетрухин. Слышу, знакомая фамилия...— он обнял меня за плечи.— Я вижу, брат, что ты позабыл школу юнг?

И майор тут же тихонько напел куплет нашей соловецкой песни: «Мы, юнги флота, крепки, как бронь...» И слова прозвучали как пароль. Теперь у меня не было никаких сомнений: передо мной бывший юнга-боцман Игорь Перетрухин...

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru