–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ö–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –¥―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α 20 ―΅–Α―¹–Ψ–≤

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 09.05.2014

0

09.05.201400:2209.05.2014 00:22:26

–£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ –£–€–Λ

–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è !–û―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Ψ―² –≤―¹–Β–Ι –¥―É―à–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –≤―¹–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ βÄî –î–Ϋ–Β–Φ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄!

–€―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β–Φ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Η –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–Η–Μ―΄, –Ζ–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ―É―â–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Μ–Ψ―², ―¹ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α–Φ, –Ψ―²―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α –≤ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Ψ–¥–Η–Ϋ―É.

–£ –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ε–Β–Μ–Α―é –≤―¹–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Α –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è!

–½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –≤―¹–Β–Φ –Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤!

–ù–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β –±–Ψ―è –Ζ–Α –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, ―¹–≤–Β―²–Μ–Α―è –Ϋ–Α―à–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Α―è –Ω–Α–Φ―è―²―¨!

–ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–€.–€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–€.–€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤

09.05.201400:2209.05.2014 00:22:26

0

09.05.201400:1209.05.2014 00:12:30

–†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ 70-–Μ–Β―²–Η–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β.3 –Η―é–Μ―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ë–Α–≥―Ä–Α―²–Η–Ψ–Ϋ¬Μ –±―΄–Μ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ –€–Η–Ϋ―¹–Κ βÄ™ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α –ë–Γ–Γ–†, –Α –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É –Η―é–Μ―è βÄ™ –≤―¹―è –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η―è. –ü–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α 3 –Η―é–Μ―è –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―²―¹―è ―É –Ϋ–Α―¹ –Κ–Α–Κ –î–Β–Ϋ―¨ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –±―É–¥―É―² –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β, –Η ―É–Ε–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ¬Ϊ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö¬Μ. –£ –Μ―é–±–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Α―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β –±–Ψ―è βÄ™ –Γ–Ψ–Μ–¥–Α―². –û –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β - –Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –‰ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Β–Ι. –€–Ψ―è –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Α–Φ–Α βÄ™ –Γ–Ψ–Μ–¥–Α―² –ü–Ψ–±–Β–¥―΄.

(–ë–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α –Ψ –Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²–Β)  . .

1. –Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―ç–≤–Α–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Β–Ζ–¥, –Ω―΄―Ö―²―è –Η –Ψ―²–¥―É–≤–Α―è―¹―¨, –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–≤–Η–≥–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±―΄―²–Ψ–Ι –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Β–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –≥―É―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―¹–Η–≤–Α. –Γ―²–Ψ―è–Μ –Ε–Α―Ä–Κ–Η–Ι –Η―é–Μ―¨ 1941 –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Ψ―΅―¨―é –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö, ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄, –Η ―΅–Α―¹―²―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨―¹―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –ü―Ä–Η–¥–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ? –£―Ä–Α―΅–Η –Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥. –ü–Β―Ä–Β–¥ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –Ψ―²–Ψ―à–Β–Μ –Ψ―² ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Ζ–Α–±―΄―²―΄–Φ–Η ―²―Ä–Ψ–Ω–Α–Φ–Η¬Μ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Α ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨. –î–≤–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Α―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ―¨―è―Ö –≤―΄–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Β―¹―²―΄, –Ϋ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄―à–Α―Ö –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Α―²–Α–Κ―É. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―², ―¹―²―Ä–Ψ―΅–Α –Η–Ζ –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Α –Ω–Ψ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ –Η –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ―É, –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –±–Ψ–Φ–±―É –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι - –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ –≤ –¥―Ä―É–≥―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Η –Ψ―²–±–Ψ–Φ–±–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω―É―²–Η, –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–≤ –Ω―É―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –Λ–Α―à–Η―¹―²―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ βÄ™ –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–±–Η–≤–Α―²―¨ –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ü–Ψ–Β–Ζ–¥ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è, –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥―É–¥–Ψ–Κ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α–Μ ―²–Η―à–Η–Ϋ―É –Μ–Β―¹–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Η–Κ –Η–Ζ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –‰ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä! –ö–Α–Κ–Α―è –Φ–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―ç―²–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―Ä–≥–Ψ–≤? –Γ–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄, –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―è –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ϋ–Α–¥ –Κ―Ä―΄―à–Α–Φ–Η –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö –Ω―É―à–Β–Κ –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ψ–±–Β–Ζ―É–Φ–Β–≤―à–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –≤ –Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Η–Ϋ―²–Α―Ö –Η –≤ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –≤ –±–Β–Μ―΄―Ö ―Ö–Α–Μ–Α―²–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Η–Ζ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –Μ–Β―¹―É. –‰–Ζ ―à–Β―¹―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ–Η –¥–≤–Β –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨ –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ―è―â–Η―Ö ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―à–Β–Μ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Β–≤, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Ψ―² ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Η―Ö –Κ―Ä–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –ë–Ψ–≥–Α ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Α ―à–Μ–Α –Ω–Ψ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ―É –Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄. –¦―é–¥–Η, –≤–Η–¥―è –Β–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Η ―¹–Μ―΄―à–Α –Β–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ –Β–Ι –Η –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―É –ë–Ψ–≥―É. –î–Α, –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –±―΄–≤–Α―é―² ―΅―É–¥–Β―¹–Α! –ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω―É–Μ―è, –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ! –î–Β―¹―è―²–Κ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –Η –Φ–Β–¥–Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ω―΄―²–Α―é―â–Η―Ö―¹―è ―¹–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨ –≤ –Μ–Β―¹―É, –±―΄–Μ–Η ―É–±–Η―²―΄. –ê –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ, –≥–¥–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Α –€–Α―Ä–Η―è –Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü―΄, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –£―¹–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ ―É–Μ–Β―²–Β–Μ–Η, –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α, –€–Α―Ä–Η―è –Ζ–Α–±–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Β –Η –Ζ–Α―Ä―΄–¥–Α–Μ–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, –Β―ë –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Ϋ–Β―²! –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–±–Β–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Α –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Β–Ι –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ–Α –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―é –Η –Ϋ–Β –Ω―΄―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –Μ–Β―¹―É –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –‰ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β! –≠―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Α, –Φ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Μ―É―΅―à–Η–Ι –¥―Ä―É–≥, –Φ–Α–Φ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –±―É–¥―É―â–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―΄. –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Α –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α βÄ™ 22 –Η―é–Ϋ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α2. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É 19 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α, –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Β, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë―Ä–Β―¹―²–Α, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ 99 –Μ–Β―². –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨, –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Α –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –Θ–Ε–Β –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É 22 –Η―é–Ϋ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Α, –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Β―²–Α –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ö–Α―Ä–Α―΅–Β–≤–Β, –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²―É –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β–¥–Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –Α―³–Η―à–Η―Ä―É―è, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É - ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―É―é, –Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―É―é, ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―é –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α - –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –≤ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Β, –Κ―É–¥–Α –Β―ë –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –£–Β―Ä―΄ –ü–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–Γ–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Η¬Μ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹–Ϋ―è―²–Ψ –≤ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É ¬Ϊ¬Μ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―΄. –Δ―΄―¹―è―΅–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –≤―΄–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Μ―è –±–Ψ―è –≤ ―²―΄–Μ –Η―Ö ―ç–≤–Α–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η, ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –≥–Ψ―Ä―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α ―ç―²–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –≤ ―²–Ψ―² ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –î–Β―¹―è―²–Κ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Η ―É –Ϋ–Β―ë –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η, –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η ¬Ϊ―¹–Β―¹―²―Ä–Η―΅–Κ–Η –€–Α―Ä–Η–Η¬Μ. –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Α –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α βÄ™ 22 –Η―é–Ϋ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α2. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É 19 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α, –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Β, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë―Ä–Β―¹―²–Α, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ 99 –Μ–Β―². –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨, –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Α –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –Θ–Ε–Β –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É 22 –Η―é–Ϋ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Α, –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Β―²–Α –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ö–Α―Ä–Α―΅–Β–≤–Β, –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²―É –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β–¥–Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –Α―³–Η―à–Η―Ä―É―è, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É - ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―É―é, –Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―É―é, ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―é –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α - –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –≤ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Β, –Κ―É–¥–Α –Β―ë –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –£–Β―Ä―΄ –ü–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–Γ–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Η¬Μ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹–Ϋ―è―²–Ψ –≤ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É ¬Ϊ¬Μ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―΄. –Δ―΄―¹―è―΅–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –≤―΄–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Μ―è –±–Ψ―è –≤ ―²―΄–Μ –Η―Ö ―ç–≤–Α–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η, ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –≥–Ψ―Ä―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α ―ç―²–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –≤ ―²–Ψ―² ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –î–Β―¹―è―²–Κ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Η ―É –Ϋ–Β―ë –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η, –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η ¬Ϊ―¹–Β―¹―²―Ä–Η―΅–Κ–Η –€–Α―Ä–Η–Η¬Μ.  3. –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –†–Ψ–Μ―¨ –û–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Β―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β ¬Ϊ–ù–Α –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ (1975 –≥–Ψ–¥) –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹―ë―Ä–Α –ü–Β―²―Ä–Α –Λ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α –Δ–Α–Η―¹–Η―è –ö–Α–Μ–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Α―è –Ω–Β–≤–Η―Ü–Α –Η –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Α. –£ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α –Ω–Β―¹–Ϋ―è ¬Ϊ–ù–Α –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ(–£.–ë–Α―¹–Ϋ–Β―Ä-–ë.–£–Α―Ö―²–Η–Ϋ, –ü.–Λ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ) –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –¥―É―ç―²–Α –Δ–Α–Η―¹–Η–Η –ö–Α–Μ–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –ü–Β―²―Ä–Α –Λ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –≠―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Ι –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β ―²–Β–Μ–Β―³–Η–Μ―¨–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ –Ϋ–Α –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η –Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α ―³–Η–Μ―¨–Φ –Η –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―É –¦–Β–Ϋ―É –û–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―É, –Ψ–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–≠―²–Ψ ―è!¬Μ –ù–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤–Ψ –Η ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Α –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Α ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²–Β―Ä –≤ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Β. –·, –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Δ–Α–Η―¹–Η―è –ö–Α–Μ–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β–Φ –Ζ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –≤ –ü–Η―²–Β―Ä–Β, –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –¥―É―à–Η –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Β–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. –‰ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―² ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Η–Ζ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄ –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –‰ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è. –£ 2005 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Β –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―΅–Β–Ι –Η –Ψ―²―΅–Β―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –¥–Α–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―², –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Α –†–Γ–Λ–Γ–† –ö–Α–Μ–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Δ–Α–Η―¹–Η―è –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―¹–Β–Ϋ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―è ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β–¥―É―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―Ü–≤–Β―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ―É, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Β, –≤―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Β–Ι ―Ü–≤–Β―²―΄. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ¬Μ - –Ω–Ψ―¹–Β–¥–Β–≤―à–Η–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä―è―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι, ―¹ –Φ–Ψ–Μ―¨–±–Ψ–Ι –≤–Ζ–Η―Ä–Α―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―²―è–≥–Η–≤–Α―è –±―É–Κ–Β―² ―Ä–Ψ–Ζ. –· –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –Β–Ι ―Ä―É–Κ―É –Η –≤―Ä―É―΅–Η–Μ ―Ü–≤–Β―²―΄. –£–Β―¹―¨ –Ζ–Α–Μ ¬Ϊ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ¬Μ –Ψ―² –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α. –û–Ϋ–Α ―²–Ψ–Ε–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –£–Ζ―è–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É –Η –Ψ―²–≤–Β–Μ–Α –Ζ–Α –Κ―É–Μ–Η―¹―΄. –Δ–Α–Φ ―è –Β–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è, –≤ ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ϋ–Β–Ι. –û–Ϋ–Α ―¹ ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Η―΅–Κ―É –¦–Β–Ϋ―É –≤ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β, ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ―è―²―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ, –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Β –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥―É –≤ –ë―Ä–Β―¹―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Β, –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Α. –û―² ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è. –ê ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –¥―É―à–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ βÄ™ ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. 3. –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –†–Ψ–Μ―¨ –û–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Β―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β ¬Ϊ–ù–Α –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ (1975 –≥–Ψ–¥) –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹―ë―Ä–Α –ü–Β―²―Ä–Α –Λ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α –Δ–Α–Η―¹–Η―è –ö–Α–Μ–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Α―è –Ω–Β–≤–Η―Ü–Α –Η –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Α. –£ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α –Ω–Β―¹–Ϋ―è ¬Ϊ–ù–Α –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ(–£.–ë–Α―¹–Ϋ–Β―Ä-–ë.–£–Α―Ö―²–Η–Ϋ, –ü.–Λ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ) –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –¥―É―ç―²–Α –Δ–Α–Η―¹–Η–Η –ö–Α–Μ–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –ü–Β―²―Ä–Α –Λ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –≠―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Ι –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β ―²–Β–Μ–Β―³–Η–Μ―¨–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ –Ϋ–Α –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η –Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α ―³–Η–Μ―¨–Φ –Η –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―É –¦–Β–Ϋ―É –û–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―É, –Ψ–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–≠―²–Ψ ―è!¬Μ –ù–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤–Ψ –Η ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Α –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Α ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²–Β―Ä –≤ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Β. –·, –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Δ–Α–Η―¹–Η―è –ö–Α–Μ–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β–Φ –Ζ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –≤ –ü–Η―²–Β―Ä–Β, –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –¥―É―à–Η –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Β–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. –‰ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―² ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Η–Ζ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄ –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –‰ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è. –£ 2005 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Β –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―΅–Β–Ι –Η –Ψ―²―΅–Β―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –¥–Α–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―², –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Α –†–Γ–Λ–Γ–† –ö–Α–Μ–Η–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Δ–Α–Η―¹–Η―è –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―¹–Β–Ϋ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―è ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β–¥―É―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―Ü–≤–Β―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ―É, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Β, –≤―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Β–Ι ―Ü–≤–Β―²―΄. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ¬Μ - –Ω–Ψ―¹–Β–¥–Β–≤―à–Η–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä―è―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι, ―¹ –Φ–Ψ–Μ―¨–±–Ψ–Ι –≤–Ζ–Η―Ä–Α―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―²―è–≥–Η–≤–Α―è –±―É–Κ–Β―² ―Ä–Ψ–Ζ. –· –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –Β–Ι ―Ä―É–Κ―É –Η –≤―Ä―É―΅–Η–Μ ―Ü–≤–Β―²―΄. –£–Β―¹―¨ –Ζ–Α–Μ ¬Ϊ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ¬Μ –Ψ―² –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α. –û–Ϋ–Α ―²–Ψ–Ε–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –£–Ζ―è–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É –Η –Ψ―²–≤–Β–Μ–Α –Ζ–Α –Κ―É–Μ–Η―¹―΄. –Δ–Α–Φ ―è –Β–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è, –≤ ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ϋ–Β–Ι. –û–Ϋ–Α ―¹ ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Η―΅–Κ―É –¦–Β–Ϋ―É –≤ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β, ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ―è―²―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ, –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Β –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥―É –≤ –ë―Ä–Β―¹―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Β, –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Α. –û―² ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è. –ê ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –¥―É―à–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ βÄ™ ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. . .

4. –Γ–Α–Φ―΄–Φ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Η. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η –Φ–Β–¥–Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η―Ö –Μ–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―¹–Η–≤–Α―Ö, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α ―É–±–Β–Ε–Η―à―¨? –Λ–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Η-–Η–Ζ–≤–Β―Ä–≥–Η –≤–Η–¥–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Η–¥―ë―² ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ ―¹ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Η―Ö, –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Ζ–Α―Ä―²–Β, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Η―Ä–Β, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ. –ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ –Η–Μ–Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨, ―¹–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Η ―¹–Ζ–Α–¥–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Ψ―² –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η –Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ω―É―à–Β–Κ –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²–Ψ–≤ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²―΄–Β –Ω―É―¹―²―΄–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ―΅–Κ–Η. –Δ–Β ―¹ –¥―É―à–Β―Ä–Α–Ζ–¥–Η―Ä–Α―é―â–Η–Φ –≤–Ψ–Β–Φ –Μ–Β―²–Β–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Ζ, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―è ―É–Ε–Α―¹ –Η –Ψ–Ϋ–Β–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―É –≤―¹–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ ―ç―²–Η ¬Ϊ–Ζ–≤―É–Κ–Η –Η–Ζ –Ω―Ä–Β–Η―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ι¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Β―ë, –Ψ–±–Β―¹―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é, –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä―΄–≤–Α, ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ ―²–Η―³, –Η –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η. –Π–Β–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ–Α –Μ–Β―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –≤ –Δ–Α―à–Κ–Β–Ϋ―²–Β, –≤―΄―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤. –·–±–Μ–Ψ–Κ–Η –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Β―ë –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η. –ù–Α–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Η–Μ, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –Γ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Β–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Α―Ä–Φ–Η―é. –î–Α –Ϋ–Β –Κ―É–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Α –≤ ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―É―é –Α―Ä–Φ–Η―é –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –†―΄–±–Α–Μ–Κ–Ψ! –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―É ¬Ϊ–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ¬Μ. –ï–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ε–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ψ–±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄―Ö –≤ –Β―ë –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι. –ö–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –Φ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ψ–Ε–Ψ–≥–Ψ–≤! –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―²–Α–Ϋ–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –≤–Η–¥―É –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β, –Α –≥–Ψ―Ä―è―² –Ψ–Ϋ–Η –Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ.  . .

–£–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Α―è ¬Ϊ―¹–Β―¹―²―Ä–Η―΅–Κ–Α –€–Α―Ä–Η―è¬Μ –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –Ω–Ψ–¥ –ö–Β–Ϋ–Η–≥―¹–±–Β―Ä–≥–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–≥–Η–Ζ–Φ–Α. –£ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄, –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–≤―à–Η–Β –ü–Ψ–±–Β–¥―É –Ω–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―΄―΅–Α―é ―΅–Α―Ä–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Α¬Μ. –€―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α–Φ –Φ–Β―²–Η–Μ–Ψ–≤―΄–Ι ―¹–Ω–Η―Ä―². –™–Β―Ä–Ψ–Η, –¥–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η–Β –¥–Ψ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄―Ö –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –Δ–Β, –Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η, –Μ–Η―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –î–Β―¹―è―²–Κ–Η, ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² ―¹―²–Α–Μ–Η –Ε–Β―Ä―²–≤–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Φ–Β―è¬Μ. –Γ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β–Ι–Β―Ä. 5. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1946 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –≤ –ë―Ä–Β―¹―² –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α ¬Ϊ–Ψ―¹–Β–Μ–Α¬Μ –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β, –≥–¥–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β 60 –Μ–Β―² –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –™–Ψ–≥–Ψ–Μ―è, –≤ –¥–֖ؖ ⳕ 61. –ï–Ι ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε, ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Η –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Η–Μ–Α –¥–Ψ―΅―¨. –î–Ψ―΅―¨, –£–Β―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –±―É–¥―É―΅–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι - –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η–Φ –≤ ―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±―É –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±―Ä–Α–Κ–Ψ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Β, –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –ù–Β–≤―΄. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ω–Ψ–Κ–Α ―è, –Β–Β –Ζ―è―²―¨, ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Φ―É–¥―Ä–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –¥–Ψ―΅―¨: ¬Ϊ–î–Ψ―΅–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, –Φ–Ψ–Ι –Ζ―è―²―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Α–≤¬Μ. (–î–Α–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≤). –€–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ–Α, –Φ–Ψ―è –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Α–Φ–Α, (―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ―²―ë―â–Α¬Μ ―è –Ϋ–Β –Μ―é–±–Μ―é) –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ―΄–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –· ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Β–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –Η –Φ–Ψ―è ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è¬Μ ―é–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –û–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Ψ–Ι –Η –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨―é –Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Β–≤.  . .

6. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É―΅–Β–±―΄ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Α ―¹–Β–Φ―¨―è –Ω–Ψ―¹–Κ–Η―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Φ, –Ω–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α–Φ¬Μ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è. –Γ―²–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ. –Γ–Β–Φ―¨―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄. –ë–Β–Ζ ―É–Μ―΄–±–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Β―ë –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥ –Κ –Ϋ–Α–Φ.–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι βÄ™ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α –Μ–Ψ–± βÄ™ –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ–Β ―¹–Η–¥–Η―² –Η ―É–Μ―΄–±–Α–Β―²―¹―è –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α. –‰ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±―ä―è―²–Η–Ι –Η –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ―É–Β–≤ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é: ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β –≤―΄ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨? –€―΄ –¥–Α–Ε–Β –≤–Α―¹ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η. –½–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–¥–Β―²–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―é –Η–Ζ –ë―Ä–Β―¹―²–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –û–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ –Η ―¹ –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–Δ–Β–±―è –Ε–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―²!¬Μ –· –Ζ–Α–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Κ―É―à–Α―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Κ–Α–Ζ―É―¹. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²: ¬Ϊ–£―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ. –ö―É–¥–Α –Η–¥―²–Η, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –≤–Α―¹? –£–Η–Ε―É, –Η–¥–Β―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹. –· –Β–≥–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é: ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―è―΅–Ψ–Κ, –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨?¬Μ –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ ―΅–Β―¹―²―¨ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ε –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α―é!¬Μ - ¬Ϊ–· ―²–Α–Κ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―²–Β–±―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Β―². –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι βÄ™ –Η, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―²–Β–±―è! –· –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é - ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ι –Ζ―è―²―¨! –ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―΅–Β―΅–Κ–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹–Β–Μ―¨–Β. –£–Ψ―² –≤–Β–Ζ―É –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ¬Μ. (–ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–· –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è - ―²–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Α –≤–Β―â–Β–Ι. –Δ―é–Κ–Η, ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ―΄, ―¹–≤–Β―Ä―²–Κ–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–≤–Β―Ä. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ βÄ™ ―¹–Β–Φ―¨ –Φ–Β―¹―². ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β –≤―΄ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Α–Ε–Β–Ι?¬Μ –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–¦―é–¥–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η¬Μ). –€–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –≤–Β―â–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ: ¬Ϊ–Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η ―¹―²–Ψ–Η―² –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α, ―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ―²–≤–Β–Ζ―É –≤–Α―¹ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―É –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―é –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅―ɬΜ. –· –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, - ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –≥–¥–Β –≤―΄ –Ε–Η–≤–Β―²–Β. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ –≤–Α―¹. –€–Η―Ä –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι!¬Μ –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±–Ϋ―è–Μ–Α –Η –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Α. –Θ–Ε –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β–Ι –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―è ―²–Α–Κ–Α―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β . –· –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Β–Β ―Ä–Α–Ζ―É–±–Β–Ε–¥–Α―²―¨ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨. –£―¹–Β –±–Α–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –£―΅–Β―Ä–Α ―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²―É―Ä–Β, ―ç―²–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –®–Ψ―³–Β―Ä –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ö―è–Μ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤–Η–¥–Β–Μ –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Ω–Μ―è–Ε–Α, ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ –Φ–Ψ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –û–Ϋ, –Η–Ζ–Ϋ―΄–≤–Α―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²―É―Ä–Β –Ψ―² –Μ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ε–¥–Α–Μ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≤–Μ–Η¬Μ –Ψ–Ϋ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –ù–Β–Φ–Ψ –Η–Μ–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –™–Ψ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. –€―΄ –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β. –û–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –¥–Β–≤―É―à–Κ―É –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹ ¬Ϊ–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β. –ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―é –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –£–Α―¹―è –Ψ―²–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α. –ê ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Ϋ–Β–Φ –Ψ–Ϋ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ¬Ϊ―Ä―É–±–Μ–Η―à–Κ–Ψ¬Μ, –Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β―Ö–Α–Μ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ –Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α, –±–Μ–Α–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –≤ ―ç―²–Ψ –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ –Ω―Ä–Η–Β–Φ―É –Ω–Η―â–Η. –‰ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ö―è–Μ–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―É –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ. –î–Β–Ϋ–Β–≥, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Ζ―è–Μ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ. –ö–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―è―²!7. –ù–Α―à–Α ―¹–Β–Φ―¨―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ 1993 –≥–Ψ–¥―É –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β, ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Φ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Μ―É―΅―à–Β–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹–Η, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥–Α–Μ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –¥―É―à–Α - ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ–Α―è ¬Ϊ–±–Α–±―É―à–Κ–Α –€–Α–Ϋ―è¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–Β –Ϋ–Α―à–Η –¥–Ψ―΅–Κ–Η. –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –≤ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ψ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –ٖ̖ؖǖʖ̖ǖۖǖʖ ⳕ 3 –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –ö–Α―Ä–±―΄―à–Β–≤–Α, –≥–¥–Β –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―² –Β―ë –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Η –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α ―¹ –î–Ϋ―ë–Φ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Η–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ! –· –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Β–Β ―Ä–Α–Ζ―É–±–Β–Ε–¥–Α―²―¨ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨. –£―¹–Β –±–Α–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –£―΅–Β―Ä–Α ―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²―É―Ä–Β, ―ç―²–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –®–Ψ―³–Β―Ä –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ö―è–Μ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤–Η–¥–Β–Μ –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Ω–Μ―è–Ε–Α, ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ –Φ–Ψ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –û–Ϋ, –Η–Ζ–Ϋ―΄–≤–Α―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²―É―Ä–Β –Ψ―² –Μ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ε–¥–Α–Μ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≤–Μ–Η¬Μ –Ψ–Ϋ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –ù–Β–Φ–Ψ –Η–Μ–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –™–Ψ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. –€―΄ –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β. –û–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –¥–Β–≤―É―à–Κ―É –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹ ¬Ϊ–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β. –ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―é –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –£–Α―¹―è –Ψ―²–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α. –ê ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Ϋ–Β–Φ –Ψ–Ϋ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ¬Ϊ―Ä―É–±–Μ–Η―à–Κ–Ψ¬Μ, –Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β―Ö–Α–Μ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ –Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α, –±–Μ–Α–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –≤ ―ç―²–Ψ –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ –Ω―Ä–Η–Β–Φ―É –Ω–Η―â–Η. –‰ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ö―è–Μ–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―É –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ. –î–Β–Ϋ–Β–≥, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Ζ―è–Μ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ. –ö–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―è―²!7. –ù–Α―à–Α ―¹–Β–Φ―¨―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ 1993 –≥–Ψ–¥―É –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β, ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Φ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Μ―É―΅―à–Β–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹–Η, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥–Α–Μ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –¥―É―à–Α - ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ–Α―è ¬Ϊ–±–Α–±―É―à–Κ–Α –€–Α–Ϋ―è¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–Β –Ϋ–Α―à–Η –¥–Ψ―΅–Κ–Η. –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –≤ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ψ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –ٖ̖ؖǖʖ̖ǖۖǖʖ ⳕ 3 –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –ö–Α―Ä–±―΄―à–Β–≤–Α, –≥–¥–Β –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―² –Β―ë –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Η –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α ―¹ –î–Ϋ―ë–Φ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Η–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ! –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Φ―É–Ε–Α, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –¥–≤―É―Ö –≤–Ϋ―É―΅–Β–Κ. –Γ―²–Α―Ä―à–Α―è, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Ψ-–Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―² –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α. –€–Μ–Α–¥―à–Α―è, –ê–Ϋ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Α–Φ –±–Α–±―É―à–Κ–Η, –Η ―¹―²–Α–Μ–Α –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –û–±–Β –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β, –Η–Φ–Β―é―² –¥–Β―²–Β–Ι. –ü–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –≤―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ 19 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β ―É –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Β―ë, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É, ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, ―¹ –¥–Ϋ―ë–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –£–Ϋ―É―΅–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É―΅–Κ–Η ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η 13 –Φ–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ –Η―Ö –±–Α–±―É―à–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Α–±–Α–±―É―à–Κ–Β –Ζ–Α –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Η –Φ–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ ¬Ϊ―¹–≤–Ψ―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É¬Μ. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ–Η, ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –Μ―é–±―è―² –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β –Μ–Η―Ö–Ψ–Μ–Β―²―¨–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η.8. –£ 2005 –≥–Ψ–¥―É –Φ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Η 90-–Μ–Β―²–Η–Β –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄. –½–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Β ¬Ϊ–ë―É–≥ –Δ–£¬Μ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ–Β–Κ―¹―² ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹–Α–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹―²―É–¥–Η―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―². –‰ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Β―¹–Ϋ―é –Η–Ζ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ¬Ϊ–ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ¬Μ - ¬Ϊ–î–Β―¹―è―²―΄–Ι –Ϋ–Α―à ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ¬Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Η―Ö–Η –ë―É–Μ–Α―²–Α –û–Κ―É–¥–Ε–Α–≤―΄. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£―¹–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–¥–Β–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ. –· ―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ, –Ψ–±–Ϋ―è–Μ –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é ―â―É–Ω–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ―É. –ö–Α–Κ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Β―΅–Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨! –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ–Η –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ–Η? –‰ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Α–Μ–Α –Η―Ö! –ê ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Β–Ι 90 –Μ–Β―². –î–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –Ψ–Ϋ–Α –Β―â–Β –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―É–≥–Α―¹–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –û–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ε–Η–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨, –≤–Η–¥―è, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―é―²–Η–Φ―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö―Ä―É―â–Β–≤–Κ–Β. –û–Ϋ–Α –Ε–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨, ―΅–Η―²–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α –≤–Η–¥–Β–Μ–Η, ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –€―΄ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –Β―ë. –· –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Μ –Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄. –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –≤ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α. –û–Ϋ–Α –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α ―¹–Β–±–Β –Κ―É―à–Α―²―¨, ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Α –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄. –ù–Α –¥–Ϋ–Η ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–±–Η–Μ–Α –¥–Α―Ä–Η―²―¨ –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α–Φ –¥–Β–Ϋ―¨–Ε–Α―²–Α. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―², –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Α –Η―Ö ―É―΅–Β―². –û–Ϋ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Ψ–Β―Ü –≤–Β–Μ–Α ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Α –Β–Β –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η. –ù–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―¨–≥–Ψ―²–Β, –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –≤ ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ ―¹ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η βÄ™ ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨. –†–Α–Ζ–Α –¥–≤–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 20, ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –Ψ–Ϋ–Α ―É–≥–Ψ―â–Α–Μ–Α –Η―Ö ―΅–Α–Β–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Α –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–ë―Ä–Β―¹―²¬Μ, –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Β–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –½–Α–Ω–Η―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –€―΄ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Ψ–Ω–Η―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨. ¬Ϊ–î–Α, –¥–Α, –¥–Α¬Μ, - –Ψ–±–Β―â–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ. –ë–Β―¹–Β–¥―É ―¹ –€–Α―Ä–Η–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–Β―²–Η. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ζ–Α –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ω–Η–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α –≤ –≤–Β―¹―²–Η–±―é–Μ–Β ―΅–Α―¹–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Β–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨, –Β–Β –≤―΅–Β―Ä–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ ―ç―³–Η―Ä ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄. –û–±–Η–¥–Ϋ–Ψ! –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Φ―É–Ε–Α, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –¥–≤―É―Ö –≤–Ϋ―É―΅–Β–Κ. –Γ―²–Α―Ä―à–Α―è, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Ψ-–Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―² –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α. –€–Μ–Α–¥―à–Α―è, –ê–Ϋ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Α–Φ –±–Α–±―É―à–Κ–Η, –Η ―¹―²–Α–Μ–Α –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –û–±–Β –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β, –Η–Φ–Β―é―² –¥–Β―²–Β–Ι. –ü–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –≤―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ 19 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β ―É –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Β―ë, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É, ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, ―¹ –¥–Ϋ―ë–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –£–Ϋ―É―΅–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É―΅–Κ–Η ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η 13 –Φ–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ –Η―Ö –±–Α–±―É―à–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Α–±–Α–±―É―à–Κ–Β –Ζ–Α –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Η –Φ–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ ¬Ϊ―¹–≤–Ψ―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É¬Μ. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ–Η, ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –Μ―é–±―è―² –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β –Μ–Η―Ö–Ψ–Μ–Β―²―¨–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η.8. –£ 2005 –≥–Ψ–¥―É –Φ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Η 90-–Μ–Β―²–Η–Β –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄. –½–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Β ¬Ϊ–ë―É–≥ –Δ–£¬Μ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ–Β–Κ―¹―² ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹–Α–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹―²―É–¥–Η―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―². –‰ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Β―¹–Ϋ―é –Η–Ζ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ¬Ϊ–ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ¬Μ - ¬Ϊ–î–Β―¹―è―²―΄–Ι –Ϋ–Α―à ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ¬Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Η―Ö–Η –ë―É–Μ–Α―²–Α –û–Κ―É–¥–Ε–Α–≤―΄. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£―¹–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–¥–Β–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ. –· ―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ, –Ψ–±–Ϋ―è–Μ –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é ―â―É–Ω–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ―É. –ö–Α–Κ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Β―΅–Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨! –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ–Η –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ–Η? –‰ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Α–Μ–Α –Η―Ö! –ê ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Β–Ι 90 –Μ–Β―². –î–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –Ψ–Ϋ–Α –Β―â–Β –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―É–≥–Α―¹–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –û–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ε–Η–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨, –≤–Η–¥―è, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―é―²–Η–Φ―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö―Ä―É―â–Β–≤–Κ–Β. –û–Ϋ–Α –Ε–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨, ―΅–Η―²–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α –≤–Η–¥–Β–Μ–Η, ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –€―΄ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –Β―ë. –· –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Μ –Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄. –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –≤ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α. –û–Ϋ–Α –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α ―¹–Β–±–Β –Κ―É―à–Α―²―¨, ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Α –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄. –ù–Α –¥–Ϋ–Η ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–±–Η–Μ–Α –¥–Α―Ä–Η―²―¨ –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α–Φ –¥–Β–Ϋ―¨–Ε–Α―²–Α. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―², –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Α –Η―Ö ―É―΅–Β―². –û–Ϋ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Ψ–Β―Ü –≤–Β–Μ–Α ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Α –Β–Β –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η. –ù–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―¨–≥–Ψ―²–Β, –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –≤ ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ ―¹ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η βÄ™ ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨. –†–Α–Ζ–Α –¥–≤–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 20, ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –Ψ–Ϋ–Α ―É–≥–Ψ―â–Α–Μ–Α –Η―Ö ―΅–Α–Β–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Α –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–ë―Ä–Β―¹―²¬Μ, –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Β–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –½–Α–Ω–Η―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –€―΄ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Ψ–Ω–Η―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨. ¬Ϊ–î–Α, –¥–Α, –¥–Α¬Μ, - –Ψ–±–Β―â–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ. –ë–Β―¹–Β–¥―É ―¹ –€–Α―Ä–Η–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–Β―²–Η. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ζ–Α –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ω–Η–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α –≤ –≤–Β―¹―²–Η–±―é–Μ–Β ―΅–Α―¹–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Β–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨, –Β–Β –≤―΅–Β―Ä–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ ―ç―³–Η―Ä ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄. –û–±–Η–¥–Ϋ–Ψ! –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≥–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ–Α, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Ι –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Η –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι –≤ ―²―Ä–Β―Ö–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β, –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ–Α –Ε–Η―²―¨ –≤ –Β–Β ―¹–Β–Φ―¨―é, –≥–¥–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Η ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Ψ ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η ―¹ ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Β–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―É―é –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–Ζ. –‰ –Ω–Ψ–Κ–Α –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―¹–Ϋ―é, –Φ―΄ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Η. –€―΄ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ–Α, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β.–£ 2008 –≥–Ψ–¥―É –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α ―É―à–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ ―²―É–¥–Α, –≥–¥–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Β–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ë―Ä–Β―¹―²–Β –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β ¬Ϊ–ü–Μ–Ψ―¹–Κ–Α¬Μ. –ù–Α –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Κ―Ä–Β―¹―² –Η–Ζ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Α, –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Α –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α. 1915 - 2008¬Μ. –€―΄ ―¹ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Β―ë –¥–Ψ―΅–Β―΅–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Ϋ–Α―à―É –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É―é –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ―É –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –£–Α–Φ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α. –£―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η. –£–Α―à–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –≤–Η―¹–Η―² ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –£–Α―¹. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –£–Α–Φ, ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―É –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, –Ζ–Α –£–Α―à –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –‰ –Ζ–Α –£–Α―à –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –£–Α–Φ ―É –Ϋ–Α―¹ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–Κ–Μ–Α–Ϋ¬Μ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –≤―¹–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α βÄ™ –û–Μ–Β―΅–Κ–Α. –‰ –¥–Ψ―΅–Κ–Α –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄, –Φ–Ψ―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –£–Β―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Η, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö βÄ™ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è―²―¨ –Η ―Ü–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –Φ―΄ –£–Α―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ, –Μ―é–±–Η–Φ, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Φ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ –£–Α―¹ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―². –€―΄ –Ψ―¹–Η―Ä–Ψ―²–Β–Μ–Η. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ―΄ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –£–Α―¹ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ. –£ ―ç―²–Η ―¹–≤―è―²―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Α―¹―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Φ―΄, –≤–Α―à–Η –¥–Β―²–Η, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ ―É –£–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –£–Α―¹ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–±―Ä–Β–Β, ―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ–Β–Β, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² ―É―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Β–Β –Η ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ –Μ―é–¥―è–Φ. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –£–Α–Φ. –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≥–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ–Α, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Ι –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Η –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι –≤ ―²―Ä–Β―Ö–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β, –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ–Α –Ε–Η―²―¨ –≤ –Β–Β ―¹–Β–Φ―¨―é, –≥–¥–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Η ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Ψ ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η ―¹ ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Β–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―É―é –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–Ζ. –‰ –Ω–Ψ–Κ–Α –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―¹–Ϋ―é, –Φ―΄ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Η. –€―΄ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ–Α, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β.–£ 2008 –≥–Ψ–¥―É –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α ―É―à–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ ―²―É–¥–Α, –≥–¥–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Β–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ë―Ä–Β―¹―²–Β –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β ¬Ϊ–ü–Μ–Ψ―¹–Κ–Α¬Μ. –ù–Α –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Κ―Ä–Β―¹―² –Η–Ζ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Α, –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Α –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α. 1915 - 2008¬Μ. –€―΄ ―¹ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Β―ë –¥–Ψ―΅–Β―΅–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Ϋ–Α―à―É –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É―é –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ―É –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –£–Α–Φ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α. –£―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η. –£–Α―à–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –≤–Η―¹–Η―² ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –£–Α―¹. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –£–Α–Φ, ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―É –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, –Ζ–Α –£–Α―à –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –‰ –Ζ–Α –£–Α―à –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –£–Α–Φ ―É –Ϋ–Α―¹ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–Κ–Μ–Α–Ϋ¬Μ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –≤―¹–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α βÄ™ –û–Μ–Β―΅–Κ–Α. –‰ –¥–Ψ―΅–Κ–Α –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄, –Φ–Ψ―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –£–Β―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Η, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö βÄ™ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è―²―¨ –Η ―Ü–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è –€–Α―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –Φ―΄ –£–Α―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ, –Μ―é–±–Η–Φ, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Φ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ –£–Α―¹ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―². –€―΄ –Ψ―¹–Η―Ä–Ψ―²–Β–Μ–Η. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ―΄ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –£–Α―¹ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ. –£ ―ç―²–Η ―¹–≤―è―²―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Α―¹―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Φ―΄, –≤–Α―à–Η –¥–Β―²–Η, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ ―É –£–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –£–Α―¹ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–±―Ä–Β–Β, ―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ–Β–Β, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² ―É―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Β–Β –Η ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ –Μ―é–¥―è–Φ. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –£–Α–Φ.

–Γ–Ω–Η―²–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ü―É―¹―²―¨ –Ζ–Β–Φ–Μ―è –±―É–¥–Β―² –≤–Α–Φ –Ω―É―Ö–Ψ–Φ. –£–Β―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –¥–Ψ―΅―¨ –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄. –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ―è―²―¨ –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–Λ. βÄ™ ¬Ϊ–•–Η―²–Β–Μ―¨ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ. –ê–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α. –£–Β―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –¥–Ψ―΅―¨ –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄. –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ―è―²―¨ –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ―΄–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–Λ. βÄ™ ¬Ϊ–•–Η―²–Β–Μ―¨ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ. –ê–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α.

09.05.201400:1209.05.2014 00:12:30

0

09.05.201400:0509.05.2014 00:05:25

–™–Ψ–¥―΄ –Ϋ―ç–Ω–Α ―΅―Ä–Β–≤–Α―²―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η―΅―É–¥–Α–Φ–Η.

–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–Ζ–±―É–¥–Η–Μ–Η:

βÄî –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –ù―É–Ε–Β–Ϋ ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä―¨ ―¹ –Μ–Α–Φ–Ω–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Α―è–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ ―¹–Κ–Μ–Β–Ω –Η –≥―Ä–Ψ–±.

–½–Ϋ–Α―é, –≤ –¦–Α–≤―Ä–Β –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Α βÄî –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Β, –Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β. –£ –ù–Β–Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Η ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö, –Η –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –½–Α―΅–Β–Φ –Ε–Β –≤―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Κ–Μ–Β–Ω, –Κ–Ψ–Φ―É ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨?

–î–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α―é―²:

βÄî –£―΅–Β―Ä–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η, –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –ù–Α–¥–Ψ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨. –· ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é:

βÄî –ß―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨?

–ù–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―É–Ε–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –ï―¹―²―¨ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ.

–ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –≤ ―¹–Κ–Μ–Β–Ω–Β (–≤ –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Η―Ü–Β βÄî –¥―É–±–Ψ–≤―΄–Ι, –≤ –Ϋ–Β–Φ βÄî ―Ü–Η–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄–Ι) ―Ä–Α―¹–Ω–Α―è–Μ–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α, –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ. –î–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹–Κ–Μ–Β–Ω–Α―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Β–Ϋ―²―΄, –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²―΄.... –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ. –î–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹–Κ–Μ–Β–Ω–Α―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Β–Ϋ―²―΄, –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²―΄....

–î–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Μ–Α ―¹ –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä–Α―è –Ω–Ψ–Μ―É–¥–Α, –¥–Α–≤–Β―à–Ϋ―è―è, –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Β―²–Β–Ι –¦–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–Α –≤ –±–Ψ–≥–Α. –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι―Ü―΄, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Β –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ. –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α–¥―Ä―É–≥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–¥ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Μ―é–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –¥–Α–Ε–Β –Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β―Ä–≥–Η–≤–Α–Μ–Ψ. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η-―²–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Α –Ψ―²–Ω–Β–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ, –≤ –≥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Η―Ü―΄ –Κ–Μ–Α–Μ–Η ―Ä―É–Ε―¨―è ―¹ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ―É. –Γ–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–Μ, –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ:

βÄî –≠–Κ–Η–Β –¥―É―Ä–Α–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η, ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Α–Ϋ―è―². –ù–Α–¥–Ψ –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Μ–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ζ–Α―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –≤―¹–Β –±―É–¥–Β―² –≤ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–ü–Ψ–Ϋ―è–Μ!..

–ù–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è ―É –£–Α–Ι–Ϋ―²―Ä–Η–±–Α. –ù–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ ―²–Ψ―à–Ϋ–Ψ―²―΄. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Α–Φ –£–Α–Ι–Ϋ―²―Ä–Η–± –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ―É―é. ]–ö―É–¥–Α-―²–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ.

...–ê –Ϋ–Α –±–Η―Ä–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Α, ―É –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Α, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ―΄―à―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ –Ε–Β:

βÄî –ù–Α –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è.

–•–Η–≤―É –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –≤ –Κ–Β–Μ―¨–Β –¦–Α–≤―Ä―΄. –Ξ–Ψ–Ε―É ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η. –Γ–Μ–Β―¹–Α―Ä―é, ―΅–Η–Ϋ―é. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Α ―΅–Α―â–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ω―¨―è–Ϋ. –†–Ψ–Ω―â–Β―²:

βÄî –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–Α–Κ–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä. –¦–Β–≤–Κ–Α –£–Α–Ι–Ϋ―²―Ä–Η–± ―É–≥–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Η. –û–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Ψ –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Ψ–Φ –±–Β–Ζ–¥–Β–Ϋ–Β–Ε―¨–Β... –ï–Μ–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Κ―É –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α―¹–Κ―Ä–Β–±–Α―é. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―²–Β, –Α –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Η –Ω–Α–Κ–Η, ―¹―΄–Ϋ –Φ–Ψ–Ι...

–•–Α–Μ―É–Β―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è.

βÄî –ö―²–Ψ –Ε–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Β –Φ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²? βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―².

–ê –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β –Ω―É―â–Β –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Β―² ―²–Ψ―¹–Κ–Α, –Η―â―É ―¹–Β–±–Β –¥–Β–Μ–Α ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ.

–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 1926 –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Κ –Ψ–Κ–Ψ―à–Β―΅–Κ―É –±–Η―Ä–Ε–Η. –ù―É–Ε–Β–Ϋ ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä―¨-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ–Β–Φ–Α―à–Κ–Ψ.

–£―¹–Β. –Δ–Ψ―΅–Κ–Α. –€―É–¥―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ. –≠―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β: –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ βÄî –Ϋ–Β –Α―Ä―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è. –· ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α―é―¹―¨.

–†–Α–±–Ψ―²–Α―é ―¹–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β. –ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ϋ–Β ―²–Ψ ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ βÄî ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ. –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤! –£ –Φ–Ψ–Β–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β –Ε–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β, –≤–Α–Μ―¨―Ü–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄, ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η βÄî ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ. –‰ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², –Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α, –Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η―Ö βÄî –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Φ–Ψ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―é―¹―¨. –‰ ―É–Ε–Β –Η―â―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä―É–Κ–Α–Φ.

–‰ ―²―É―² –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―é―² –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ù―É–Ε–¥–Α –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è. –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β ―¹―²–Α―Ä–Α―è, –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Α―è, –Η –Κ–Α―Ä–Β―²–Κ―É ―¹ –Ω―É―¹―²–Ψ―²–Β–Μ―΄–Φ ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü–Α –Ω–Ψ–¥–Α–Β―² –≤―Ä―É―΅–Ϋ―É―é, –Η –Μ–Β–Ϋ―²―É –Ω―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–≤―É―é –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ―¹–≤–Β―Ä–Μ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ω–Ψ–¥ ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–¥―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Β―². –£―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Μ–Β–Ϋ―²―É –±―΄―¹―²―Ä–Ψ-–≤―Ä–Α―â–Α―é―â–Α―è―¹―è –Ψ―¹―²―Ä–Α―è ―²―Ä―É–±–Κ–Α βÄî –≤ –Ω―É―¹―²–Ψ―²–Β–Μ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Κ–Α. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―¹–Β ―²–Β –Ε–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è βÄî –Η –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Κ–Α –≤―΄―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â―É―é –Η–Ζ ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Α. –‰ ―²–Α–Κ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è: –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Α―è –Ϋ–Β–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Η ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―Ä―É–Κ―É. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, ―É―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ. –Γ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ. –ü–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ. –Ξ–Μ–Ψ–Ω–Ψ―΅–Β―² –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è, –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –≠―²–Ψ ―²–Β–±–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Β ―à–Κ–Α―²―É–Μ–Κ–Α βÄî ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Α!

–Γ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Ι ―è –≤–Ζ―è–Μ―¹―è –Ζ–Α –¥–Β–Μ–Ψ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Α–Κ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²: –Ω–Ψ–¥ –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―à–Α―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –≥―É–±–Κ–Η-―â–Β―΅–Κ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―² –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄. –£–Ψ―² –Η –≤―¹–Β. –ù–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è: ―É–Ε ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β.

–· –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ.

βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε, –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä―É–Ι―²–Β, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β. βÄî –ù–Α–¥–Β–Ϋ―¨―²–Β ―¹–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α. –ü–Ψ–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β.

βÄî –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α...

–ê –≤–Β―¹―¨ ¬Ϊ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ¬Μ βÄî –Κ–Α–Κ –Κ–Α―¹―²–Α–Ϋ―¨–Β―²―΄. –ù–Α–¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Η, –¥–Β―Ä–Ε–Η –Μ–Β–Ϋ―²―É –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ι.

–û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ. –ü―Ä–Η–Ε–Η–Μ―¹―è.

–‰–¥–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è. –£–Ψ―² ―É–Ε–Β –≥–Ψ–¥ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –‰ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―é. –ù–Ψ ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –¥–Ϋ–Β–Φ –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―é: –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Β –Ε–Η–≤–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α. –ù–Β–≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Φ–Ψ ―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄ ―ç―²–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η.

–ù–Α –±–Η―Ä–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Α ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é –Ψ –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ.

βÄî –ë―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Η ―²―Ä–Β–±―É―é―²―¹―è, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é―² –Φ–Ϋ–Β. βÄî –ù–Ψ –≤―΄-―²–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –Θ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η―²–Β―¹―¨.

–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Α–Φ–Ψ. –· –¥–Β–Μ–Α―é –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä–Β ―à–Α–≥: ―É―Ö–Ψ–Ε―É ―¹ –Ω―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α.

–‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ε–¥―É, –Ε–¥―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ―é―²―¹―è –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Β―΅―²―΄ βÄî –Ω―Ä–Η–Φ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ.

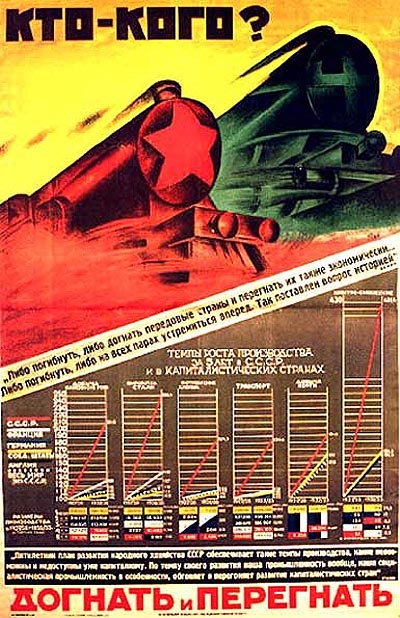

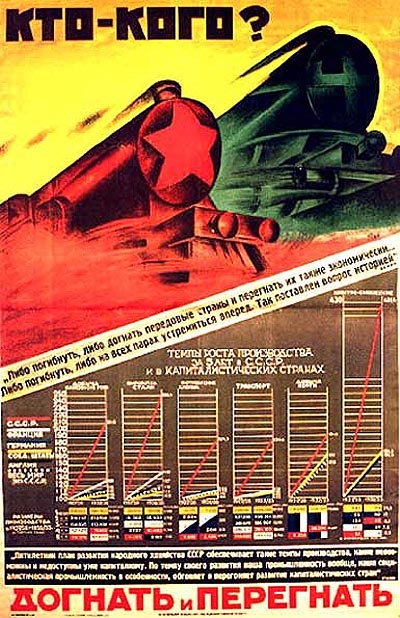

–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –±–Η―Ä–Ε–Α. –ù–Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α ―²―É―² –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–≤–Β―¹―²–Κ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Α―è: ¬Ϊ–ù–Α―à–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Β¬Μ. –≠―²–Ψ ―΅―¨–Η –Ε–Β ? –ù–Α―à–Η, –±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö? –î–Α, –Η –Ϋ–Α―à–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è-–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –±―É–¥–Β–Φ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –≠―²–Ψ ―΅―¨–Η –Ε–Β ? –ù–Α―à–Η, –±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö? –î–Α, –Η –Ϋ–Α―à–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è-–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –±―É–¥–Β–Φ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄.

–Γ–Φ–Ψ―²―Ä―é –Ϋ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η. –ï―â–Β –Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β―² –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹―²–Ψ―è―² –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Η–Β –Η–Ζ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Η –Η―Ö ―Ä―è–¥―΄ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Ψ –¥–Ϋ―è ―Ä–Β–¥–Β―é―².

–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è ―É–Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β ―²―É―², –Ζ–Ϋ–Α―é –Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Η. –£ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Κ–Ψ–Β-–Κ―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Β―Ä―΅–Η–≤–Ψ: –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ –≤―¹–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Α –≤–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –¥–Β–Μ–Α –±―É–¥―É―²? –ù–Ψ –Ϋ–Β ―è –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É–Ε ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è: ―²–Α–Κ –≤–Β–¥―¨ –Η ―¹ –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –Ζ–Α―²–Β–Β–Ι. –ù–Β –Ω–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ―É, –Φ–Ψ–Μ, –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―è –Β―â–Β, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –¥–Β–Μ–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ. –‰–Ζ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η βÄî ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―Ä–Ψ―²–Ψ―Ä–Α –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ψ―²–Μ–Η–Μ–Η –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü―΄! –ö–Ψ–≥–¥–Α –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤ –¥–Α–Μ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨: –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –≤ ―²–Ψ–Φ 1926 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ.

–†–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –≤ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―³―Ä–Α―Ö –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Η, –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η―è ―ç―²–Ψ –¥–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ! –£–Ψ―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è! –·―¹–Ϋ–Ψ, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨-―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―é. –£–Ψ―²-–≤–Ψ―² –±―É–¥–Β―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è―²―¨―¹―è –Η ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ.

–ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ ―²―΄–Κ–Α–Μ ―É–Κ–Α–Ζ–Κ–Ψ–Ι –≤ –Κ–Α―Ä―²―É, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ:

βÄî –½–¥–Β―¹―¨ –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ βÄî ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Β―² –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―É―Ä–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Α―², –≤–Ψ–¥―΄ –î–Ϋ–Β–Ω―Ä–Α –Ψ–¥–Β–Ϋ―É―²―¹―è –≤ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ –Η –±–Β―²–Ψ–Ϋ, –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Φ–Ψ―â–Ϋ–Α―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―¹―²–Α―²―¨ –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι!

βÄî –ê –Κ–Α–Κ –Ε–Β –±–Η―Ä–Ε–Α ―²―Ä―É–¥–Α?βÄî―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ, –Ϋ–Β ―²–Ψ –≤ ―à―É―²–Κ―É.

–ü–Ψ ―²–Ψ–Μ–Ω–Β –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ―¹―è –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Ι ―¹–Φ–Β―Ö.

βÄî –ù―É –≤–Ψ―² –≤–Α–Φ –Η –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η, βÄî ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ.βÄî –ü―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Α –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η―² –≤―¹–Β―Ö –±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö. –ï―â–Β ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, –Η –±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Η―Ü―΄ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―².

–· –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –Η –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―É―²–Β–≤–Κ―É –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –Γ―²―Ä–Ψ–Ι, ―à–Α–≥–Α–Ι, –Φ–Ψ―è –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Α!

...–™–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨. –Δ―è–Ε–Κ–Ψ–Β –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –Η –Ψ―²―Ä–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―ç–Ω–Ψ―Ö–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α βÄî ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α.

–ö–Α–Κ-―²–Ψ ―É–Ε ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η: –±―΄–Μ ―è ―Ä–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤–Β–Κ–Α, –Η –≥–Ψ―Ä–Β –Β–≥–Ψ, –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –Η –Φ–Ψ–Β–Ι –±–Β–¥–Ψ–Ι –Η –Φ–Ψ–Η–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β–Φ.

–ï–¥–≤–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Μ–Β―²–Η―è, –Φ–Ψ–Ι –≤–Β–Κ ―¹–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –≤–Ψ–Μ–Β–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à―É―é –≤ –Φ–Η―Ä–Β ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é. –°–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ζ–Α―â–Η―²–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –£―΄―¹―²–Ψ―è–Μ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄, –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ―²–≤–Ψ–Β–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –±–Ψ―è―Ö ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë βÄî ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É.

–™–Ψ–¥―΄ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –±―΄–Μ–Η –Η –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Β ―¹–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –£―¹–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Ψ, –≤―΄―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Ψ –Η –≤―΄―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ. –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.

–‰ –≤–Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ü―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Α... –£ 1929 –≥–Ψ–¥―É, 15 –Η―é–Μ―è, –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è (–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―à―¨ –Μ–Η –≤ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β!), ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η , –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―΅―²–Α―²―¨. –€–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Κ –Ψ–Κ–Ψ―à–Β―΅–Κ―É: –£ 1929 –≥–Ψ–¥―É, 15 –Η―é–Μ―è, –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è (–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―à―¨ –Μ–Η –≤ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β!), ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η , –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―΅―²–Α―²―¨. –€–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Κ –Ψ–Κ–Ψ―à–Β―΅–Κ―É:

βÄî –ù–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Β¬Μ ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Ψ–≤―â–Η–Κ.

βÄî –Ξ–Ψ―²―¨ –Κ–Ψ―΅–Β–≥–Α―Ä–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―²―¨ –≥―Ä―É–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ!

–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²–Ψ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ¬Μ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ, ―è –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅–Β–Φ –±―΄–Μ –≤ ―¹―É–¥―¨–±–Β –Φ–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―è –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ ―²–Ψ―² 1929 –≥–Ψ–¥.

–£―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Φ–Ψ―è –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ–Α –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ. –½–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ ―²–Β–±–Β –Ζ–Α –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Μ, ―΅–Β–Φ―É –≤―΄―É―΅–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ―¹―²–Η―΅―¨, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η―²―¨ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α!–ü–Ψ ―à–Η―Ä–Η,

–Ω–Ψ –¥–Β–Μ―É,

–Ω–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η,

–Ω–Ψ –¥―É―Ö―É βÄî

–Φ–Ψ–Β–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η

―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –±―Ä–Α―².–£. –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ¬Ϊ–ö–†–ê–Γ–ù–Ϊ–ô –ü–Θ–Δ–‰–¦–û–£–ï–Π¬Μ  (1801-1926) –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² (1801-1926) –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

09.05.201400:0509.05.2014 00:05:25

|

.jpg)