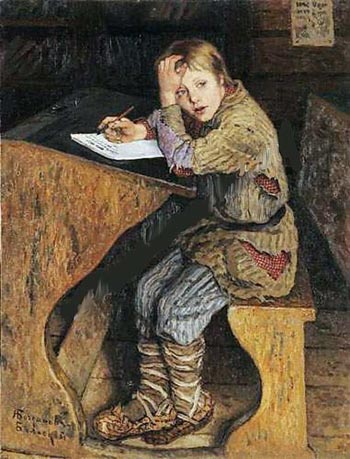

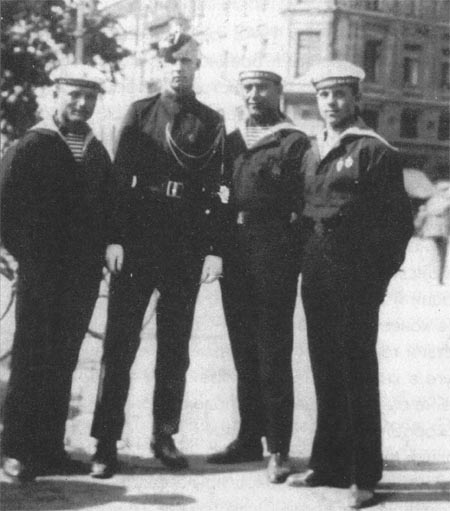

–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Х–≥–Є–њ–Ї–Њ, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Є –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –С–µ–Ї—А–µ–љ–µ–≤ —Б –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–Љ. –Ю—Б–ї–Њ, 1930 –≥–Њ–і

–Я–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Љ—Л—Б–ї—П—Е. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –С–µ–Ї—А–µ–љ–µ–≤ –Є —П —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є —А–Њ—Б–ї—Л—Е –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є —Б—Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –љ–∞–Љ–Є.

–Р –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—Г–і—М–±–∞ —Б–≤–µ–ї–∞ –љ–∞—Б —Б –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–Њ–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –С–µ–Ї—А–µ–љ–µ–≤—Л–Љ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є. –Я–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Ч–љ–∞–Ї –Я–Њ—З–µ—В–∞¬ї.

–Ґ–∞–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ —В–µ –і–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Љ–љ—О. –Ш, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –љ–∞—И–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, ¬Ђ–љ–µ —В–µ –і–љ–Є, —З—В–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Є, –∞ —В–µ, —З—В–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М¬ї.

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П, –і–∞ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –Є—Е –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≤—Л–љ–Њ—Б–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М, –∞ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Б–њ–∞—П–љ–љ–∞—П —Б –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є –і—Г—Е–∞, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Г –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є—П –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤ –Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –≤ –Є—Е –±–Њ—А—М–±–µ —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ!

–Ь—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–µ –Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –Ї –њ–Њ–±–µ–і–µ –љ–∞–і —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –ѓ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—В–≤–∞–≥–∞, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≥–µ—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—Б—Г—Й–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞–Љ. –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –±–µ–Ј –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–Є, —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–≤—Л—А—Г—З–Ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –±–Њ—А—М–±–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞ вАФ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–∞.

–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э.–Ь.–•–∞—А–ї–∞–Љ–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ: ¬Ђ–Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ –∞–љ—В–Є—Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞, –њ—А–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г–і–∞—А–∞—Е –≤—А–∞–≥–∞ –Њ–љ–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≥—А—Г–Ј—Л –і–ї—П —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞¬ї (–Э.–Ь.–•–∞—А–ї–∞–Љ–Њ–≤. –Ґ—А—Г–і–љ–∞—П –Љ–Є—Б—Б–Є—П. –Ь., 1983. –°. 222).

–С–Є—В–≤–∞ —Б –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤. –Ю—В–Ї—А—Л–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Є—О–љ–µ 1944 –≥–Њ–і–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Д—А–Њ–љ—В –Є –≤—Л—Б–∞–і–Ї–∞ —Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –≤ –Э–Њ—А–Љ–∞–љ–і–Є–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–љ—П—В–Є—О –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є–ї–Є —В—П–ґ–µ–ї—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ —Б –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–∞–Љ–Є.

(32 —Д–Њ—В–Њ)

–С–µ—А–µ–≥

–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞

–Ю–њ—Л—В –Љ–Њ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Љ–Њ–Є—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е –љ–∞ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1943 –≥–Њ–і–∞ —П –њ—А–Є–±—Л–ї –Є–Ј –Р–љ–≥–ї–Є–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Э–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞—В–∞ –Т–Ь–§. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ–µ–є —Б—Г–і—М–±–µ: —П —А–∞—Б—Б—В–∞–ї—Б—П —Б –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ.

–Х—Б–ї–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≥–Њ–і—Л –Є –њ—Г—В–Є –Љ–Њ–Є—Е –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є —Б—Г–і–∞—Е, —В–Њ –Ј–∞ 10 –ї–µ—В –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–ї—М –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Љ–µ—А–Є–і–Є–∞–љ–∞–Љ –Є —И–Є—А–Њ—В–∞–Љ. –С—Л–ї –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–є –Њ–њ—Л—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є –љ–∞–≤—Л–Ї–Њ–≤. –Т –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–Ѓ–ґ–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞¬ї –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—В–∞—В—М—П –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Р—А–Њ–≤–∞ ¬Ђ50 —В—Л—Б—П—З –ї—М–µ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є¬ї. –Ю–љ –Љ–µ–љ—П —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї: ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З! –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ –Ц—О–ї—П –Т–µ—А–љ–∞ "20 —В—Л—Б—П—З –ї—М–µ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є"? –Р —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–Њ –≤–∞–Љ–Є –Ј–∞ –≤—Б—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ?¬ї

–Ы—М–µ —А–∞–≤–љ–Њ 4,45 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–µ —Б—В–∞—В—М–Є –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є? –Т–µ–і—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–ї–∞–≤–∞—В—М –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ, –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –≤ –≤–Њ–і–∞—Е, –Њ–Љ—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є—О, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—О –Є –°–®–Р, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, –≥–і–µ –≤ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–љ–Є –њ–µ—А–µ–і —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–µ–є –Љ—Л –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Є –ї–µ—В–Њ–Љ, –Є –Ј–Є–Љ–Њ–є –љ–µ—Б—В–Є –і–Њ–Ј–Њ—А–љ—Г—О —Д–ї–Њ—В—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г.

–Р —В–µ–њ–µ—А—М —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –і–∞ –µ—Й–µ –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є вАФ —З–Є—Б—В–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, –љ–Њ —В—А–µ–±—Г—О—Й–∞—П –±–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞, –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Є —Г–Љ–µ–љ–Є—П. –І–∞—Б—В–Њ —П –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Ш.–Ь.–Ь–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –µ–≥–Њ —В–∞–Ї—В –≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є, —И–Є—А–Њ—В—Г –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤, —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—О –Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–Љ –і–µ–ї. –Ю–њ—Л—В –≤ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –і–∞–µ—В—Б—П –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г. –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М—Б—П —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–∞–Љ–Є.

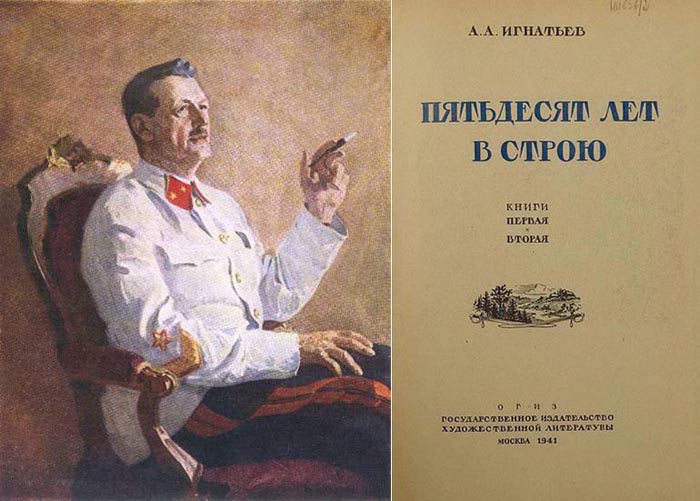

–Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –Ш–≥–љ–∞—В—М–µ–≤. –Ю–љ —Б—В–∞–ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ50 –ї–µ—В –≤ —Б—В—А–Њ—О¬ї. –Ф–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ. –С—Л–ї –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Ф–∞–љ–Є–Є, –®–≤–µ—Ж–Є–Є, –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є. –ѓ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ –љ–∞ –њ—А–Є–µ–Љ–∞—Е –Є —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ –љ–∞ –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –ѓ–Ї–Є–Љ–∞–љ–Ї–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–≤–∞–ґ–∞–ї —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–ї–∞–љ—П–ї—Б—П –њ—А–Є –≤—Б—В—А–µ—З–µ, –±—Л–ї –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—П—В–µ–љ –≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є.

–Ь–Њ—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤. –С—Л–ї–Є —З–∞—Б—В—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ.

–Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤ –≤ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —П –±—Л–ї —Б –ґ–µ–љ–Њ–є. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –≥–Њ—Б—В–µ–є –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї –Т.–Ь.–Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤. –Ю–љ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –≤–µ–ї —Б–µ–±—П —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ –Є –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ–љ–Њ. –°—А–µ–і–Є –≥–Њ—Б—В–µ–є –±—Л–ї –Ш–Њ—Б–Є—Д –С—А–Њ–Ј –Ґ–Є—В–Њ. –Т–Њ—В –Њ–љ –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ, –љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—Й—Г—Й–∞–µ–Љ–Њ–µ –≤—Б–µ–Љ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –†—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ —Б—В–Њ—П–ї –µ–≥–Њ —Б—Л–љ вАФ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В. –С—Л–ї —Д—Г—А—И–µ—В, –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –Є –∞—А—В–Є—Б—В—Л. –Ю–і–љ–∞ –Љ–Є–ї–∞—П –Є —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–∞—П –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞ –љ–∞ —В–∞–љ–µ—Ж —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Ґ–Є—В–Њ. –Ю–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П, –љ–Њ –Ј–∞–і–Њ—А –Є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤–Ј—П–ї–Є –≤–µ—А—Е. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є –і—А—Г–≥–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є. –С—Л–ї –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–∞ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –®–∞—А–ї—М –і–µ –У–Њ–ї–ї—М. –Ю–љ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–°—А–∞–ґ–∞—О—Й–∞—П—Б—П –§—А–∞–љ—Ж–Є—П¬ї –Є –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –∞ –љ–µ –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є-–∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ. –Ш —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –љ–∞ —В–∞–љ–µ—Ж –Љ–Њ—О –ґ–µ–љ—Г, –Є –Њ–љ–∞ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ—В-–љ–µ—В –і–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ.

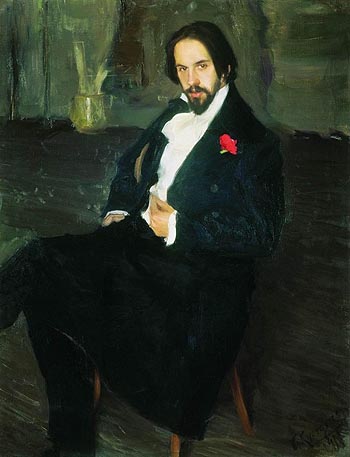

–Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ –≤ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, 1944 –≥–Њ–і

–Я–∞–Љ—П—В—М —Е—А–∞–љ–Є—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Є –њ—А–Є–µ–Љ—Л, –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л, –і–∞ –Є –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ. –§–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –µ—Й–µ –≤–µ–ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е. –Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Г—Б–њ–µ—Е. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –±–Є—В–≤–µ –њ–Њ–і –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—И–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–і–∞—А –њ–Њ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є. –Э–∞—З–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б—В–∞–ї–Є —Б–∞–ї—О—В–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ–Њ–±–µ–і–∞–Љ –љ–∞—И–Є—Е –∞—А–Љ–Є–є –Є —Д–ї–Њ—В–∞. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1943 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–∞–ї—О—В –≤ —З–µ—Б—В—М –њ–Њ–±–µ–і—Л –њ–Њ–і –Ю—А–ї–Њ–Љ. –°—В—А–µ–ї—П–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б –Ї—А—Л—И –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –љ–∞ –Ї—А—Л—И–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ –і–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б–∞–ї—О—В–Њ–≤. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –≤–Є–і –Є –≤—Б–µ–ї—П–ї–Њ –≤ –і—Г—И–Є –ї—О–і–µ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ –Є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Њ–±–µ–і–µ.

–Т—А–µ–Љ—П —И–ї–Њ, –њ–Њ–і —Г–і–∞—А–∞–Љ–Є –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤—А–∞–≥ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–ї –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і. –С–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –Є –њ–Њ–±–µ–і–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б—Л–≥—А–∞–ї –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤. –Ь—Л –≤ 1930-—Е –≥–Њ–і–∞—Е —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б –љ–Є–Љ –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е –±–Њ—П—Е —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є. –Т –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б—Г–і—М–±–∞ —Б–≤–µ–ї–∞ –љ–∞—Б –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Є, –њ–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞, –Њ–љ —А–µ—И–Є–ї –Љ–Њ–є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–≤ –Љ–µ–љ—П –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О. –Т—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П —П —Б –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ, –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–Љ, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Т–Ь–°, –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Є –њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ. –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –≤–Њ –Љ–љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –Ї –љ–µ–Љ—Г, –Є –Ї –µ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–Љ, –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ–Љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ.

–Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1948 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П : –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Л–Љ, –Ы.–Ь.–У–∞–ї–ї–µ—А–Њ–Љ, –Т.–Р.–Р–ї–∞—Д—Г–Ј–Њ–≤—Л–Љ, –У.–Р.–°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ. –Ю–љ –±—Л–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ш.–Т.–°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –Є –Э.–Р.–С—Г–ї–≥–∞–љ–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–Њ–Ј–ї–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞ —Б —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞ –і–≤–∞ –Є –њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ.

, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є –≤ "–і–µ–ї–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤", –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е. "–І–µ—Б—В—М –Є–Љ–µ—О" –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ - –љ–Њ—А–Љ–∞ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П.

–Ю—В –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞, –љ–Њ —П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї. –ѓ, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —П–Ї–Њ–±—Л –љ–µ–Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О. –Ш–Ј-–Ј–∞ —Н—В–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —П –±—Л–ї –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–љ—П—В —Б –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –Љ–љ–µ –і–∞–ї–Є 24 —З–∞—Б–∞ –і–ї—П –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –Є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –і–∞–ї –Љ–љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ї—Г—А—Б–∞ –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ.

–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б—Г–і–∞ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –±—Л–ї –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ–љ –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В.

–Т.–Р.–Р–ї–∞—Д—Г–Ј–Њ–≤, –Ы.–Ь.–У–∞–ї–ї–µ—А –Є –У.–Р.–°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ—Л –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Б—А–Њ–Ї–Є. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Є—Е —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є, –љ–Њ –Ы–µ–≤ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–ї –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞ –≤ 1951 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –Љ–љ–µ –Є–Ј –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ї—Г—А—Б–∞ –≤ –Т–Ь–Р –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ.–Х.–Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞ —Б—В–∞—В—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –±—Л–ї –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –Є —В—П–ґ–µ–ї—Л–є –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Л–Љ. –ѓ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ–Њ –µ–≥–Њ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Г –Є –њ—А–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ –±—Л—В—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ, –Ї—Г–і–∞ –Љ–µ–љ—П –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–µ—А–µ–љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є. –Ю–љ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Љ–љ–µ, —З—В–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–љ –і–µ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј—Г–µ—В –Љ–µ–љ—П. –ѓ —Г—И–µ–ї. –Э–Њ, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–≤ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ –Є —В–≤–µ—А–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–ѓ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ¬ї. ¬Ђ–Э—Г —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –Є–і–Є —Б–ї—Г–ґ–Є, —Б–Ї–Њ—А–Њ –±—Г–і–µ—И—М –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ¬ї, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Њ–љ –Љ–љ–µ –і–Њ–±—А–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ —В–Њ–љ–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї –Є —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Т–Њ—В –≤—Б–µ —В–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—Г—В–Є –Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є —Г –љ–∞—Б —Б .

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞

–Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В–∞ –Т–Ь–§ —Б —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1943 –њ–Њ –∞–њ—А–µ–ї—М 1946 –≥–Њ–і–∞, –≤ –Љ–∞–µ-–∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1946 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –°–Є–ї –°–°–°–†, –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1946вАФ—П–љ–≤–∞—А–µ 1948 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Њ—В–і–µ–ї–∞.

–Р —Б–µ–є—З–∞—Б —П –µ—Е–∞–ї –Ј–∞ —Б–µ–Љ—М–µ–є –≤ –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї. –°–Њ–±—А–∞–ї —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ—Л, –≤–Ј—П–ї –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ —Б –њ–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ. –Я—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О –Ј–Є–Љ–Њ–є, –Љ–Њ—А–Њ–Ј –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є, —П–і—А–µ–љ—Л–є. –Э–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –і–∞–ї—М–љ–µ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Б—М —Б –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є. –°—Л–љ —Г–ґ–µ —В—А–µ—В—М–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї, –∞ —А–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г –і–Њ—З–Ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Е–Њ–і–Є—В—М. –°–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАФ –≤—Б–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л –Є —А–∞–і—Л –љ–∞—И–µ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ. –ѓ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї —Г —Б—Л–љ–∞ –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ, –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–µ —Б –µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–Љ. –Э—Г –∞ –і–∞–ї—М—И–µ –Њ–±—А–∞—В–љ–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞ —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Љ—Л —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ –¶–Ф–Ъ–Р (–¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є), –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –і–Њ–Љ–µ –љ–∞ —Г–≥–ї—Г –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –ѓ–Ї–Є–Љ–∞–љ–Ї–Є –Є –°–∞–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞. –Ю–Ї–љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ —Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–∞—А–Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є –Њ—В–і—Л—Е–∞ –Є–Љ. –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ, –њ—А–∞–≤–µ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≤–Є–і–µ–љ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—Б—В.

–Т –Њ—В–і–µ–ї–µ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —И–ї–∞ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–∞—П –Є –Ї—А–Њ–њ–Њ—В–ї–Є–≤–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞. –£—Б–њ–µ—Е–Є –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є —Д–ї–Њ—В–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –∞—А–Љ–Є–є –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е. –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Т–µ–љ–≥—А–Є–Є, –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є, –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є —Б—В–∞–ї–Є –Є—Б–Ї–∞—В—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Є –і–ї—П –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –≤–Њ–є–љ—Л. –†–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Њ—Б—М –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Д–∞—И–Є—Б—В–∞–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ–∞—Е. –Т –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–∞ –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤, —З–µ—Е–Њ–≤ –Є –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1944 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–љ—П—В–∞ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Э–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞—И —Д–ї–Њ—В –≤–љ–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ –Є –Ю–і–µ—Б—Б–µ.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В