Военным довольно часто приходится менять «насиженные» места. Увы, такова специфика профессии. Со временем листаешь страницы жизни, что-то мелькает в памяти, как в окне вагона скорого поезда, не задержавшись, а что-то оседает надолго с разными оттенками ассоциаций. Какие-то картинки хотелось бы выбросить из памяти напрочь, а что-то ласкает твою душу.

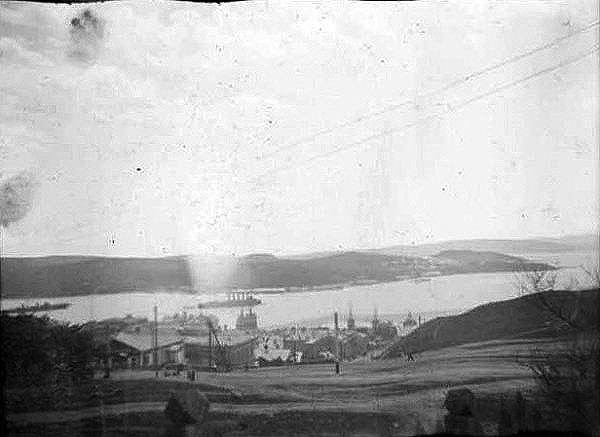

Владивосток – один из тех городов, которые не забываются со временем. Да и разве можно забыть оригинальность ландшафта этих мест?

Город расположился на южной оконечности полуострова Муравьёв-Амурский, с севера его прикрывают довольно высокие горы – сопки, на склонах которых живописно разместились городские строения, с востока омывается водами Уссурийского залива, с запада – Амурского залива, на побережье которого в зоне благоприятного микроклимата узкой полосой на многие километры расположились здравницы – санатории, дома и базы отдыха с пляжами. С юга, через пролив «Босфор Восточный», соединяющий Уссурийский залив с Амурским, город прикрыт островом «Русский».

Самое лучшее украшение города – это, конечно, бухта «Золотой Рог». Она протянулась на 7 километров, по форме напоминает изогнутый рог буйвола, хорошо защищена от ветров всех направлений, достаточно широка и глубоководна. Это одна из лучших бухт в мире. Вокруг «Золотого Рога» и начал строиться

год его основания 1860-й.

Во Владивостоке мне довелось прожить 12 лет. В те годы, в канун первого столетия со времени основания города и первые несколько лет очередного, Владивосток украшали улицы Ленинская (ныне получившая историческое название «Светланская»), 25 Октября (впоследствии «Алеутская»), Пушкинская, Китайская (ныне ставшая «Океанским проспектом»), Пекинская (теперь – улица «Адмирала Фокина»). Часть улиц изменили названия в период охлаждения наших отношений с бывшими друзьями-соседями, частью же – во времена «демократических» преобразований.

В годы моего проживания, в городе доминировали дореволюционные постройки, слегка разбавленные «сталинским стилем», плюс – значительное присутствие «частного сектора», большей частью деревянного – местный «Шанхай». Новостроя почти не было. Город казался припудренным налётом старины и провинциальности, и в то же время отличался от других оригинальностью архитектуры и красотой пейзажа, обладал удивительной, магической притягательностью и своеобразным шармом.

Если память не изменяет, в 1961 году Н.С.Хрущёв, в то время 1-й секретарь ЦК КПСС, после визита в США, на обратном пути домой посетил Владивосток. Потрясённый виденным в Штатах, он провозгласил на весь Союз (а может и всему миру) примерно так: «У нас здесь (во Владивостоке) будет свой Сан-Франциско!».

И потекли городу инвестиции...

Уже к 1968 году, году моего убытия к новому месту службы, в разных районах города развернулось массовое жилищное строительство, появился

запущен первый в стране фуникулёр. Город стал обретать новое лицо.

Владивосток – город моряков. Здесь всё работает на флот, подчинено флоту: торговому, рыбному и, конечно, военному. Здесь жили и трудились в большинстве молодые, энергичные люди. В летние выходные и праздничные дни улицы центральной части города были запружены красивой, нарядно одетой молодежью. Театры и кинозалы не вмещали всех желающих. Рестораны тоже не пустовали, в «Интуристе» и «Золотом Роге» всегда могли предложить фирменную скоблянку из трепангов, в «Арагви» – блюда кавказской кухни. Все удовольствия были по карману абсолютному большинству населения.

Каждый, кто побывал во Владивостоке и, тем более, пожил какое-то время, уверен, всегда испытывает при воспоминании о нем ностальгические чувства. С такими чувствами я прожил 20 лет. И уже смирился с тем, что больше никогда этот город не увижу: и далековато, и дороговато...

Из этих 20-ти, последние 15 жил в Риге, был уже на пенсии, но ещё работал. Профком нашего учреждения уделял много внимания организации досуга, часто предлагались туристические поездки в Москву, Киев, Тбилиси, Ереван, Одессу, на остров Сааремаа, по «Золотому кольцу», на Карельский перешеек и т.д. Все эти экскурсии скоротечные, большей частью в пределах «выходного дня» (суббота – воскресенье), отдельные на день – два больше в счёт предстоящего отпуска, или с использованием отгулов за переработку и, что немаловажно, – недорогие.

Во многих местах довелось побывать. А в июне 1988 года вдруг проявился пятидневный тур во Владивосток – Находку из расчёта: самолётом сутки туда, двое на Владивосток, одни на Находку и сутки на обратную дорогу.

И как тут было устоять?

Таких любителей в «конторе» набралось 18 человек. Организация тура была превосходной: авиарейсы, автобусы, гостиница, питание, экскурсионное обеспечение – всё на должном уровне и всё как по часам.

Владивосток нас встретил обелиском в память основания города с высеченным на постаменте знаменитым изречением В.И.Ленина: «Владивосток далеко, но город он нашенский!»

Разместили нас в высотной гостинице на самом берегу Амурского залива возле Спортивной гавани, путь к которой шёл с улицы Ленинской по улице Тигровой, огибая сопку «Тигровую». В бытность моего проживания этой гостиницы ещё не было. Меня удивило решение архитекторов в выборе места ее постройки. Гостиницу поставили на пляже вплотную к высокой скале, большая часть этажей находится ниже уровня скалы, основной вход в здание сделан сразу на 6-й или 7-й этаж с площади у гостиницы, есть выход и с первого этажа сразу на пляж Амурского залива.

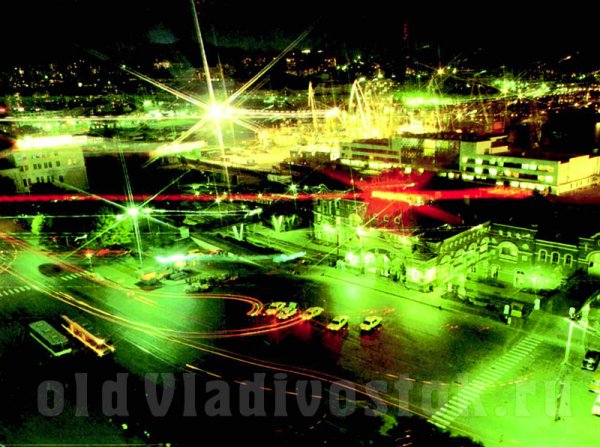

Пока размещались, устраивались, наступили вечерние сумерки. По программе сразу после ужина планировалась тематическая экскурсия по городу с романтическим и несколько загадочным названием – «Огни Владивостока».

Да, я это знаю: огней в ночном Владивостоке предостаточно, они впечатляют. Особенно они хороши на чёрной глади водной поверхности бухты «Золотой Рог» при созерцании глазами туриста. Но сколько они доставили мне хлопот и тревог, когда я входил с моря в ночной Владивосток и будучи штурманом, и старпомом, и командиром подводной лодки... На них я насмотрелся!

Меня ждали добрые друзья – Альбина и Александр Морозовы, с которыми связаны многие приятные воспоминания.

– Какие еще «огни»? Быстрее давай к нам, стол уже накрыт! – торопили они меня в телефонной трубке. – И предупреди руководителя группы: ты будешь завтра в нашем распоряжении, мы организуем тебе персональную экскурсию по городу.

Наутро «Жигули» стояли у подъезда. Экскурсионное обеспечение взял на себя Володя, зять моих друзей. Осмотр центральной части города мы начали с видовой площадки сопки Голубиной («голубинка» – в обиходе).

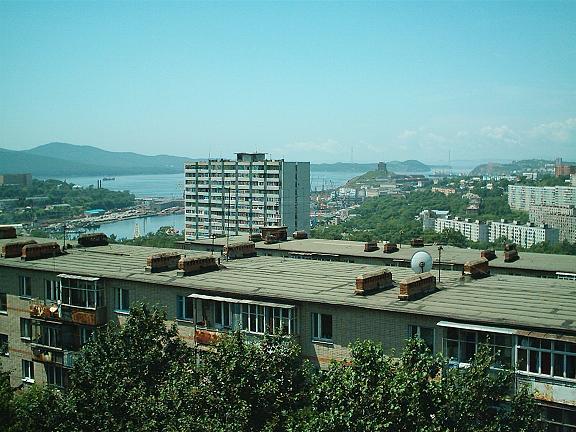

Панорама Владивостока с «высоты птичьего полёта» великолепна. Под тобой простирается вся бухта «Золотой Рог». Оба берега бухты облеплены теснящимися друг к другу боевыми кораблями, гражданскими судами различного водоизмещения и назначения. Их стало намного больше, чем в былые времена.

А что это там, на противоположном, южном берегу? Вижу Калининскую улицу, она тянется вдоль всего побережья и где-то ближе к мысу Чуркина плавно изгибается влево и заканчивается у бухты Диомид. Калининскую я знаю хорошо. Смотри-ка, на Калининской, ближе к Мальцевской переправе, еще один холодильник появился. Вижу недалеко от этого причала пятиэтажку, там была наша последняя квартира, а через несколько домов, справа, – дом с гастрономом, роддом, в котором родился младший сын; рядом должен быть кинотеатр «Чайка», там ответвляется от Калининской и идёт вверх, до Диомида, улица Черёмуховая, – где-то там жили Харламовы. А слева от «моего» дома через ущелье должны проглядывать корпуса учебного центра подплава... Но где они? Панорама изменилась до неузнаваемости. Весь «Чуркин» – возвышенный участок южного побережья бухты «Золотой Рог» до собственно мыса Чуркина – почти полностью видоизменился: всё застроено 9-ти-этажными домами. Справа от улицы Трудовой, на возвышенности, почти у подножья «Дунькиного пупа» – это так называли в просторечье сопку «Бурачок» – начинается улица Окатовая, на ней была наша предыдущая квартира.

– А где же он, «Дунькин пуп?» – спрашиваю у Владимира. – Смотри-ка, срыли!

Жаль, осталась только «шишечка»... А ведь сопочка доминировала на Чуркине.

Взор снова скользит вниз, к Мальцевской переправе. Слева от её причала ошвартована группа судов – большая плавбаза, облепленная небольшими суденышками... «Это китобойная флотилия в отстое, она уже не ходит на промысел », – объясняет гид.

А это северное побережье «Золотого Рога», его опоясывает улица Ленинская.

Вот тут, почти под нами, тоже был когда-то маленький причал Мальцевской переправы для морского трамвая – небольшого пассажирского катера, ходившего по расписанию через бухту. Чуть выше причала – стадион, его построили ещё в мою бытность на месте рынка. Между стадионом и бухтой видны корпуса Дальзавода, крупнейшего судоремонтного предприятия Приморья. А слева от стадиона вижу строения военного городка. Это БСРК. Меня с этим городком связывают многие воспоминания.

Остановлюсь-ка, пожалуй, подробнее.

БСРК – главная база Тихоокеанского флота и, соответственно, главная база судоремонта. Из самых дальних бухт и гаваней необъятного «театра» идут сюда в ремонт корабли.

БСРК – это «Бригада строящихся и ремонтирующихся кораблей», соединение, которому временно и переподчиняются эти прибывающие корабли.

Этой «конторы» в 1960-х годах уже не существовало. Точнее, она существовала, существует и поныне, но к описываемому периоду уже ничего не строила и специализировалась, в основном, на обеспечении ремонта только подводных лодок, заодно сменила и наименование. А вот прежняя аббревиатура прижилась, сдаётся, навечно.

Вот, случись, спроси сторонний: «Где мне найти БСРК?». И, пожалуй, всякий абориген, не задумываясь, укажет путь.

Да, это недалеко, почти в центре города. И если считать центром города бухту «Золотой Рог», то там, на ее берегу и располагается огороженный кирпичной стеной целый городок добротных старинных корпусов зданий. Здесь и штаб, и казармы экипажей подводных лодок, склады, мастерские, котельные и даже свои причалы на заливе. Там есть всё.

Все экипажи подводных лодок, ремонт которых ведут судоремонтные предприятия, расположенные по берегам «Золотого Рога», базируются в городке БСРК. Там личный состав питается, занимается специальной подготовкой в учебных кабинетах, отдыхает после трудовых дел, по выходным проводит досуг в клубе, а уж если вырвался в город...

БСРК – это «оазис». Живые люди, одичавшие в дальнем захолустье, оказавшись в центре краевой цивилизации, сначала шалеют, глаза разбегаются, всего хочется вкусить. И не всегда «вкушение» сочетается с нормами заскорузлых уставов.

БСРК – место желанных, нечаянных или случайных встреч.

– Ба, ба, ба! Какими судьбами? – почти по-гоголевски звучат восторженно-шумливые голоса, встретившихся однокашников по училищу, учебному отряду или бывших сослуживцев.

– Слушай, надо «отметить»!

БСРК – это приют «заблудшему» путнику. Примерно такая ситуация: возвращается служивый из отпуска, приехал поездом или прилетел самолетом. К месту службы в какой-нибудь отдалённой бухте теплоход не сегодня. В кармане – ни шиша. (Из отпуска же!)

Куда податься?

Правильно, в БСРК.

Там всегда найдутся товарищ, друг, питие, пища и кров.

В заводских или доковых ремонтах приходится бывать часто. БСРК мне знакома ещё со средины 50-х годов ХХ-го века. Многие легенды, были и небылицы рождались в ней. Каждый, кому довелось там побывать, может рассказать вам такое (!), чего не встретите больше нигде.

Случай из моей практики. Это начало 1960-х годов.

Мы в сухом доке на Луговой. Это у самого острия «Золотого Рога».

Пропал матрос.

Нет и всё!

Ни у кого не добиться: кто, когда, где видел. «Вот, вроде, был, но это я от кого-то слышал, не помню...» – примерные ответы. Но все уверены, что жив.

Через пару дней, «случайно», нашли его почти здоровым на соседней плавбазе рыбаков. Разбираемся. Решил отметить день рождения. Денег маловато. Перемахнул через забор, ограждающий территорию доков, сбегал в госпиталь по соседству, сдал чуть ли не 600 грамм крови, на «заработанные» продажей собственной крови деньги купил водку и ...

Ужас! Залить в собственные вены и артерии водку вместо животворной крови... Разобрались, объяснили вред содеянного здоровью и крепко наказали в назидание.

А вот еще более «кровавая» небылица.

Там же, на Луговой, зимой с 1955 на 1956 год возвращался своим ходом ночью на лодку в доке механик. Было снежно, морозно, как всегда ветрено в эту пору и крепко выпито по случаю.

В то время «Луговая» ещё привычно именовалась «Гнилым углом», была застроена одноэтажными частными домами и традиционно не освещалась

То ли механик не нашёл искомый дом, то ли сбился с пути, – он же не штурман, – и забрёл в какой-то двор. Может, куда и стучался, да не впустили. Может, на счастье, или на беду, на его извилистом пути попалась собачья будка и, не найдя другого укромного места, залез он в неё погреться. Залезла и хозяйка конуры. Вместе согрелись, и уснул наш горемыка.

Через какое-то время, от сугрева, реакция в его желудке активизировалась, механика стошнило. Хозяйку пристанища это не шокировало, и скорее с голодухи она начала облизывать незваного гостя. Может в порядке гостеприимства у собак так принято. А вот что пригрезилось «гостю» – не знаю, возможно, страстные поцелуи, лобызанья и он... откусил собаке язык.

Та от боли выскочила из конуры и так взвыла, что из дома повыбежали хозяева. Побили Механика, естественно. Сдали в комендатуру. Был суд чести.

В 1967 году нам повезло. Мы ремонтировались на СРЗ в бухте «Диомид», на отшибе. Подчинялись, конечно, штабу БСРК, но пользовались некоторой автономией.

Заводик в этой бухте небольшой, компактный. У нас своя плавказарма на четыре лодочных экипажа, каюты, общий камбуз, свой карцер (на всякий случай, для острастки), сообщение с берегом только по сходне, соблазнов вблизи почти нет. Тишь да благодать. Самое прекрасное – на доклады в штаб не ходим, далековато. Вечером доложил начальству по телефону о выполнении плана, проблемах, которые самим же и решать, и – «гуляй, Вася!».

Начальство своими посещениями тоже не надоедает. Нет, в абсолютном покое нас не оставляют. То вызов на совещание, то на планирование, то ещё что придумают.

Политработа в те поры (так же, как и «до», и «после») была превыше всего. А уж марксистко-ленинской подготовкой, конспектированием «классиков», соцсоревнованием – совсем задолбали.

Политработники были в фаворе, многие свою миссию, надо отдать должное, исполняли добросовестно и с пользой. Но, несмотря на провозглашённое в Вооруженных Силах «единоначалие», – руководящие политорганы искусственно подтягивали их статус под «комиссарский», ставили вровень с командирами.

Политработники бывали всякие, как и прочий люд. И коль уж речь зашла о политработниках, расскажу об одном из них. Это начальник политотдела БСРК конца 60-х годов прошлого века капитан 1 ранга Гонтарь Л.Ф.

Этот был чрезмерно усердный и инициативный. Внешне – вполне заурядный. Среднего роста, среднего телосложения, смугл, темноволос, кареокий, как мужчина вполне видный. И пока он молчал, что бывало очень редко, ничем особым не выделялся. А вот когда начинал говорить – становился необыкновенным.

Во-первых, его речь наводила на мысль, что родом он из краев, где могли жить и западные украинцы, и юго-западные белорусы, и молдаване.

Во-вторых, чувствовалось: все, что было усвоено им с детства и отрочества – неистребимо. Никакие училища и академии повлиять на это не смогли.

Не видел, как он писал, а вот речь его была очень характерной. У него не существовало разницы между «и» и «ы», между «е», «ё » и «э », а знаки « ь » и « ъ » – бесплатное приложение в любом месте слова, ударения в словах – произвольные.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских и подготовительных училищ.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ и оказать посильную помощь в увековечивании памяти ВМПУ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru

В ГОРОДЕ «НАШЕНСКОМ». Анатолий Калинин.