Разбрелись по лежакам. Говорить не хотелось. Все ждали, когда же всё это закончится. Зашёл офицер и объявил, чтобы мы все внимательно слушали радиодинамик. Когда назовут фамилию, брать свои вещи и следовать на выход. По бараку бродили солдаты и матросы, присматривались, кто, в чём одет. Начали клянчить отдать им вещи, куртку, рубашку или обувь, всё равно, как они говорили, всё это потом отберут при части. Кто-то спросил, а если отправить почтой домой?

В ответ услышали смех...

Запомнилось ещё одно. Это прибытие очередной партии призывников из Донбасса. В открытые ворота заходит разношёрстная публика, на многих сапоги. Обратил внимание на одного из парней. В голенище торчала ложка. Когда разговорились, он показал её. Там было написано: "Ловишь мясо..., поймаешь х..". Этим парнем, как позже выяснилось, оказался Лёшка Куст, паренёк из города Донецка. Не знал я тогда, что с ним, а так же со многими из прибывших тогда в этой колонне, мне придётся служить не только в учебном отряде, но и на атомной подводной лодке К-27. Это с Володей Газиным, Володей Кудряшовым, Сашей Гризловым, Витей Кулишом, Иваном Дроздом, Геной Лушпаем, Мишей Курятником, Виктором Завизионом, Ваней Панченко и многими другими.

Прошли медкомиссию и под вечер прибыли в учебный отряд.

1.

был создан в Северодвинске сразу после закладки на Севмаше первой советской атомной подводной лодки. Инициатором его создания стал Главнокомандующий Военно-морским флотом СССР (1956–1985 гг.), адмирал Флота Советского Союза С.Г.Горшков. Учебный отряд (в/ч 59075) стал одним из первых мест, где начали готовить специалистов срочной службы на атомные подводные корабли. В основном здесь готовили специалистов БЧ-5 и БЧ-2 на подводные лодки проектов 627, 658, 675, 667, выпускаемые заводом в Северодвинске. Когда автор записок прибыл в учебный отряд, командование отряда составляли: командир в/ч 59075 капитан 1-го ранга Н.Н.Жук, после него контр-адмирал Андрей Афанасьевич Юдин.

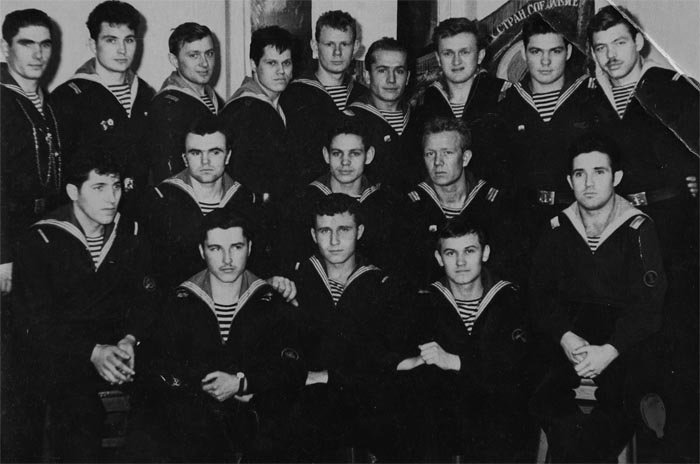

1967 год. Крайний слева на публикуемом снимке - начальник политотдела учебного отряда капитан II ранга Булыгин. Правее и чуть за спиной

- командир учебного отряда контр-адмирал Андрей Афанасьевич Юдин, волевой, очень спортивный офицер, лично проводивший занятия по физподготовке. -

В учебном отряде подводного плавания первым делом всех курсантов помыли в бане, налысо подстригли и выдали положенную военную форму. Мы получили внушительный тюк одежды. В её состав входили: шинель, шапка-ушанка, бушлат, пара суконных брюк, две суконные фланельки с большим воротником, ещё одна такая же, но белая, бескозырка, ботинки, сапоги хромовые, две пары брюк и фланелек синего цвета (для повседневного ношения), а также матросские съёмные воротники, поясной и широкий кожаные ремни с бляхой, чехлы на бескозырку (ленту на бескозырку дали только спустя два месяца после присяги), комплект летних и зимних тельняшек, перчатки, трусы, носки, носовые платки. Всё это имущество разместили в баталерке, где у каждого имелся свой личный шкаф.

Потекли дни, недели, месяцы в новом для нас жизненном пространстве. В первую очередь подогнали под себя форменную одежду, пришили погоны и нарукавные знаки, научились правильно её

одевать, носить, снимать и ухаживать за ней.

Тяжело было первые две–три недели. Распорядок дня был спланирован так, что у курсантов, а именно так сейчас мы, новобранцы, стали называться, минуты до самого отбоя не было свободной. Начинался день с физзарядки, вернее, с пробежки, причём по пояс раздетыми. В дальнейшем ни дождь, ни ветер на форму одежды никакого влияния не оказывали. Бежали строем, как, впрочем, и ходили, по четыре моряка в ряд до плаца.

Плац – это огромный заасфальтированный участок, окружность которого составляла около одного километра. На плацу проходили строевые занятия. Добежав до плаца и пробежав один круг по нему, начинали собственно зарядку, которая продолжалась несколько минут. Затем снова круг по плацу и бегом в кубрик. Заправив постели на особый манер, этому учили специально долго и упорно, начинали приводить себя в порядок, т.е.: туалет, умывание, бритьё, чистка зубов. Дальше построение и строем на камбуз, так на флоте называется кухня. Причём на всё это отводилось очень мало времени. Первые дни просто не успевали всё сделать, как требуется. Опаздывали в строй, прибегали недобритые, недомытые, за что получали наряды. Наряд – это мера наказания. Исчислялся он часами, которые нужно было отработать на разного вида работах, причём в свободное время или в течение двух часов после отбоя. После завтрака – первый перекур пять минут. Курильщики курили, а те, кто не курил, пытались, что-то успеть сделать, например, написать письмо. Затем построение и на плац. Строевые занятия – очень тяжёлая физическая и моральная нагрузка.

Учебный отряд. 1965 г.

Строевые занятия проходили каждый день, иногда до обеда и изрядно выматывали курсантов. Курсанты между собой роптали: "Почему такая строгость? Что это за издевательство? Всё бегом и бегом, к чему столько времени отводится строевым занятиям?" Короче, с нас выбивали гражданский дух и делали военных моряков, будущих подводников атомных субмарин. Однако, окончив учебный отряд, уже никто из нас не сомневался в правильности подобранной программы. Во-первых, по окончании учебки мы стали другими парнями – стройными, дисциплинированными, умеющими вести себя в обществе. Потом уж, на подводном корабле, многие из нас поймут, что над нами не издевались, а готовили к подводной лодке, готовили всерьёз, профессионально. Потому что там, под толщью океана, иногда секунды решали – жить экипажу или погибнуть. Там, как нигде, требовалась дисциплинированность, чёткое исполнение команд. Эта профессия требует адского терпения, богатырского здоровья и закалённого организма. Строевые занятия дисциплинируют, развивают физически и учат терпению. Да и фигура становиться стройной. Военного человека сразу можно отличить в толпе, если даже он одет в гражданский костюм. А какое зрелище, когда моряки идут строем на параде, загляденье!

После нескольких часов строевых занятий строем возвращались в кубрик учебной роты, где давалось, опять же, очень мало времени на то, чтобы привести себя в порядок, а затем звучала очень хорошая для курсантов команда "построение на камбуз" – молодой здоровый организм требовал питания. Здесь же в учебном отряде познакомились с замкомвзвода – главным старшиной сверхсрочной службы и моим земляком (из г. Запорожье) Петром Щербиной. Первое, что поразило нас молодых новобранцев, его подтянутость и стройность. А то, как он выполнял упражнения с автоматом и строевые движения, всех приводило вначале в уныние, как этому можно научиться. Научились...

Петр Щербина (справа) со своим земляком Николаем Боровиком. Северодвинск. Учебный отряд. 1963 г.

Кормили в учебном отряде подводного плавания сносно. Первые недели ходили голодными, и это понятно. Физические нагрузки были огромные. А вот уже спустя месяц–два – втянулись. Во время пребывания в учебке запомнился ещё один случай, на который тогда по молодости, а может по своей менталитетности, многие из нас не обратили внимание. И только спустя годы понимаешь – достойный поступок своего сослуживца по роте Яна Топоровского. Но об этом случае, думаю, он лучше сам расскажет. Могу только всё, что им написано, подтвердить, ибо сам, да и многие ныне живущие сослуживцы по учебке, вспомнят этот неприятный момент, когда тебя заставляли, унижая человеческое достоинство, выворачивать карманы, открывать тумбочки, показывать свои вещи. И нашёлся только один среди 200 человек, молодой 19-летний еврейский парнишка, который сумел постоять за себя.

«...Было мне 19 лет. Попал в Северодвинск, в школу подводников. Там случилась одна история, которая меня вернула в реальный мир. У старшины нашей учебной роты кто-то украл зажигалку. Нас всех построили, проверили, все ли на месте, а потом сказали, что сейчас будут делать обыск, и поэтому все 200 человек должны поднять руки. Я вместе со всеми рук не поднял. Был я небольшого роста, стоял ближе к концу шеренги. Старшина обыскивал каждого. Когда он подошёл ко мне, то приказал: «Подними, немедленно руки!» Я сказал, что не хочу. Потом поднял руки, и когда он наклонился ко мне, я ему на ухо спросил: «Что немцы в городе?» От этих слов старшина затрясся и сказал всё, что он думал обо мне и моей национальности. Матом сказал. Он трясся, а я был бледен, и мозг мой работал очень чётко.

– Вчера были стрельбы и мне объявили благодарность за отличное попадание в цель. Вы что, хотите, чтобы мне объявили благодарность ещё раз? – спросил я.

– Ах ты… Хочешь стрелять в меня? Дай автомат!

Ян Топоровский, трюмный АПЛ. 1968 г.

А в советской армии не так, как в израильской, – автоматы были закрыты. Старшина схватил ключи и открыл стойки, где хранилось оружие. Я взял своё личное оружие, повернулся к нему и сказал: «А теперь патрон!» Это было очень серьёзно. Он помчался к сейфу, где хранились патроны, но его скрутили его друзья. Это были старослужащие роты, а старослужащие в советской армии могли сделать с тобой всё, что угодно, особенно, когда из казармы уходили офицеры. Его скрутили старослужащие и сказали прекратить, потому что поняли, что дело зашло слишком далеко, и я буду стрелять. Ко мне подошли. Я отдал оружие, его поставили в стойки и закрыли. Старшина роты объявил отбой.

Эта история стала известна во всём учебном отряде. Меня вызвали в политотдел к командиру части. Я рассказал о ситуации, командир ничего мне не сказал, только молча выслушал. Тот старшина, с которым у меня произошёл конфликт, предупредил, что меня отправят к «белым медведям»… К белым медведям ехать было недалеко, что в общем так и случилось. Меня после окончания учебки отправили за Полярный круг, но не из-за этого случая, а потому что там стояли все атомные подводные лодки, где на одной из них я и продолжил свою службу. Но чтобы как-то поставить точку в этой истории, замполит провёл в роте собрание, на котором меня очень осуждали. Осуждали те люди, которые подняли руки и дали себя обыскать. Они говорили, что ничего страшного в этом нет... Вот такой был конфликт, который начался с проблемы унижения человеческого достоинства, а закончился еврейской проблемой. На атомной подводной лодке, там, где я потом служил, за всю службу не встречал антисемитизма. Это случалось на берегу. А на лодке, где погибают и выживают вместе, я антисемитизма не то что не чувствовал, – его просто не было!»

: «Нет нигде и не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все погибают, либо все побеждают».

Как не тянулись дни в учебке, а всему бывает конец. Позади месяцы учёбы, наступило ответственное время – начались экзамены и зачёты по всем дисциплинам, которым обучали за прошедший период. Кроме теоретических, сдавали и практические экзамены и зачёты, в том числе легководолазное дело. Перед уходом на лодки все курсанты снова прошли медкомиссию и испытание в барокамере. Перед барокамерой прошли инструктаж, на котором предупредили – те, у кого появится боль в ушах, зубах, лобной части головы, должны немедленно поднять руку. Звук в барокамере отсутствует, общение только жестами. Если кто-то поднял руку, давление немедленно уравнивают с атмосферным, а испытуемый считается негодным для службы на подводной лодке, но годным для службы на надводных кораблях. Тогда, как помню, из нашего первого взвода это испытание прошли практически все курсанты. Мы были готовы к службе на атомных субмаринах... пока только желанием, мыслями. Появились "покупатели" с АПЛ, которые стояли в Северодвинске. Много ребят готовилось уехать в северные отдалённые гарнизоны. Приём-передача личного состава много времени не заняла, прощание с остающимися (двое поступали в военно-морское училище, один предпочёл учебку тяготам флотской службы). Меня, как и многих моих товарищей по службе в первой роте, первом взводе, судьба определила служить на опытовую атомную субмарину Северного флота К-27.

По прибытии на АПЛ, а она стояла в это время в Северодвинске, нас разместили по кубрикам на плавбазе "Ямал", на которой жил тогда экипаж. Подводники встретили нас тепло и радушно. Всего тогда на корабль прибыло свыше 55 человек. Через день командиры дивизионов начали разбирать молодых матросов. Ушли турбинистами в шестой отсек Виктор Завизион, Володя Гусев, Саша Гризлов, Володя Кудряшов, Миша Курятник. Трюмными – Толя Кулаков, Ваня Кайдалов, Иван Дрозд, Виктор Кулиш. Меня и Володю Газина назначили в команду турбогенераторщиков – это в пятый отсек, рядом с реакторным. Много ребят ушло служить во второй экипаж: Ян Топоровский, Ваня Пономаренко, Ваня Панченко, Велигоненко, Цимбалист, Щедринский, Винокуров, Пехов, Евтушенко и др. Электриком стал мой земляк Виктор Котельников, а также Осянин Коля, Митрофанов Зинон и Мельник Коля.

Подводники АПЛ К-27. 3-й ряд слева направо: Н. Атаманский, В. Иловайский, И. Ивченко, Лушпенко, Рязанцев, Н. Ганжа, Л. Тюкин. 2 ряд слева направо: А. Черныщук (2-й), А. Хутченко (4-й).

Вскоре пришли молодые матросы и из других учебок. Из учебного отряда им. С.М.Кирова прибыли москвичи Володя Кубышкин, Володя Замятин, Володя Овчинников, Иван Куксов, Миша Мулюкин, Виктор Тиняев. В команду спецтрюмных был назначен Виктор Гриценко. Радиометристом стал Юра Захарку, Юрий Вовк. На корабль пришли вместе с нами коки Остапчук Коля и Храмцов Гена, химик Фомин Алексей, медбрат Пискунов Коля.

К сожалению, были и такие, что прослужив всего несколько месяцев на корабле, попросились уйти на берег, мотивируя тем, что они не смогут служить на лодке. Их пугало закрытое пространство. Это, если не изменяет мне память, два человека. В памяти не отложились их фамилии, да и не столь это существенно. Так началась наша служба в двух славных экипажах опытовой атомной подводной лодки К-27, на которой тогда впервые в мире испытывались уникальные ядерные реакторы. Конечно, по прибытии на свой корабль нас, молодых подводников, много чего поразило, много чего мы просто не знали и не ведали. И всему этому нас учили старослужащие, наши командиры. Например, прежде чем попасть на корабль, подводники в специальных помещениях (санпропускник) меняют форму одежды. Вместо обычной военной морской формы, они надевают хлопчатобумажный костюм, состоящий из брюк и тужурки синего цвета, ни погон, ни других знаков различия нет, на ногах, уже на корабле, специальные тапочки с дырочками. Поверх накладного кармана тужурки пришивается белая полоска материи, на которой написано, например, "Командир БЧ-5" – это у офицеров, а у остальных подводников – боевой номер. У меня был боевой номер 5-55-01 (БЧ-5, пятый отсек, пост 5-й, первая смена).

Каждому подводнику выдавался индивидуальный дозиметр. Конструктивно он выполнен в форме авторучки и предназначен для контроля доз гамма-облучения.

При возвращении на берег подводники мылись под душем и сдавали индивидуальные дозиметры, затем проходили автоматический дозконтроль и переодевались каждый в свою личную форму одежды. С пирса на корабль проходят по сходням, у входа в боевую рубку стоит вахтенный матрос, вооруженный автоматом Калашникова. Прежде чем войти в боевую рубку, каждый входящий обязан отдать честь флагу и кораблю. Количество приходов не имеет значения, выходил и заходил десять раз, десять раз отдаёшь честь кораблю и флагу.

Попасть внутрь подводной лодки можно только по вертикальному трапу, по сути, это вертикально установленная труба-шахта, внутри которой приварены ступеньки. У этой трубы-шахты имеются два герметично закрывающихся (верхний и нижний) рубочных люка, выдерживающие высокое давление. При стоянке корабля у пирса оба эти люка открыты. В подводную лодку спускаться нужно очень быстро, но для этого требуется навык и есть одна хитрость, ни в коем случае нельзя переступать ступеньки, иначе получится "расклинка", ты сам себя зажмёшь в этой трубе, с одной стороны – задней частью, а с другой – коленкой. Спустившись по вертикальному трапу, подводники попадают прямо в центральный пост, который находился на К-27 в третьем отсеке. Во время стоянки и в боевом походе здесь находится вахтенный офицер, с этого поста командир управляет кораблём. И ещё многому другому нам, молодым подводникам, придётся вскоре очень быстро научиться. Сбылось то, к чему многие из нас стремились. Теперь наша атомная субмарина, наша К-27, станет для нас родным домом, а экипаж – семьёй.

Продолжение следует