— Он говорит, что без меня жить не может. Что я для него — воздух и свет.

— Воздух и свет? Это из Гауптмана, «Перед закатом солнца». Не помнишь? Да, я забыла, ты почти ничего не читаешь. Ужасно трудно с тобой разговаривать. Глеб — не глуп. И он очень мил, хотя чересчур молод.

— Положим, он только на год моложе меня,— обиделась Люда. — Это для тебя, может быть, он слишком молод...

— Милая девочка, мне он не нужен, — снисходительно улыбнулась Нора.— Если мой догадался бы, он бы мне не простил. Я его очень хорошо изучила. Ну, а твой простак, тот тебя даже больше будет любить. И далеко у вас зашло с Глебом? Он тебя целовал?

— Ты знаешь? Он звал меня к себе в гости.

— Нахал! — возмутилась Нора.— Как он не понимает, что рядом существуют соседи? Сразу видно — мальчишка! В кафе с ним ходила?

— Ходила.

— Не раз?

— Много раз.

— Чем угощал?

—

— Ребенок!—усмехнулась презрительно Нора. — Мужчина — тот угостил бы шампанским. А впрочем, наверное, отец не дает ему денег. А что еще делаете?

— Читаем.

— Читаете? — протянула Нора.— То есть как это вы читаете?

— Сидим над прудом в парке, и он мне читает вслух! «Лунный камень». Очень интересно...

— Постой, постой! И сколько же времени вы это... читаете?

— Наверное, час или больше! Время так быстро летит, я не замечаю...

— Ну, а потом?

— Потом? Ой, не говори, Норочка, какой он совсем ненормальный!

И Люда уткнулась завитой головкой в грудь Норе. Дальше они стали шептаться. Нора с жадностью задавала вопросы. Люда, задыхаясь от желания поделиться своей жгучей тайной, торопливо ей исповедовалась. «О! О!» — издавала победные крики Нора в ответ на нехитрые признания Люды. Предупредила жестоко:

— Кстати, ты присматривай за Глебом получше. Я в кафе видела, как этот мальчик заигрывает с

Хельгой.

— Что-о?

Беспокойные глаза Люды расширились и застыли.

— Что ты сказала? А?

— Я говорю, что, если ты завоевала позицию — укрепляй ее, девочка.

— Какая подлость! Какая подлость! — вскочила Люда, неизвестно что осуждая — откровение Норы или поведение Глеба.

— Ты куда?

— Я пойду. До свидания.

В дверях Люда столкнулась с Мыльниковым.

— А-а, привет, привет,— растянул он тонкие губы в улыбку. — А ваш раб и невольник так и не приходит домой? Пожалуй, не придет и сегодня. К экзамену готовится!

— Ну что ж, обойдемся и без него, — безапелляционно решила Нора. — Беги скорей, переоденься, у нас сегодня кое-кто собирается. Да, и он тоже,— ответила она на вопросительный взгляд подруги.

— Бегу!

застучали по лестнице.

— Едва замуж успела выскочить, а уже завела любовника,— презрительно фыркнула Нора.— Влюблена, как кошка. Руки хочешь помыть? — предложила она мужу.

— Спасибо.

Она подала полотенце.

— Разве в этом городе, где мы живем, как на блюдце, можно изменять мужу? Я бы нипочем не рискнула. Кругом — такие мерзкие сплетники...

— Так кого же она завела? — поинтересовался Мыльников, пропустив мимо ушей рассуждения Норы.

— Крамского.

— Ну, матушка, это — травля, как говорят боцмана!

— Да не отца, а сына.

— Сына?.

— Ну да. Ну, Глеба, конечно. Представь, он моложе ее!

— Знаешь, Нора. Лучше бы ты держалась подальше от всей этой грязи. Будь выше других, дорогая. Люди — злы. Измышляют, что ты разлагаешь жен...

— Я? Хо-хо!

— Мне бы хотелось, чтобы таких разговоров было поменьше. А этого дурака Коркина надо будет предупредить. Пусть присмотрит за нею. Неудобно, у всех на глазах — и с сыном начальника! До чего же дошла распущенность! Что у тебя на второе?

—

... Как плавалось?

— Если называть плаванием вывоз в коляске младенцев — называй это плаванием. Он смял и отбросил салфетку.

— Я вырос из всего этого! У меня, как у подростка, из рукавов детской курточки торчат руки! Здесь мне не место! На больших кораблях ходят в Швецию, в Англию и вокруг Скандинавии. А я вижу одни и те же два-три маяка, осточертевшую гавань, набитую грязными шхунами. От нее рыбой пахнет... И в клубе одни и те же надоевшие лица...

— Тебе и на меня, может быть, надоело смотреть? — подняла брови Нора.

Он притянул ее к себе:

— Нет, пока еще нет.

И тяжело вздохнул; почему — он и сам не знал.

Коркин, едва вернулись с траления, опять ушел на берег, оставив за себя Фрола.

«Женятся, черти! Тут и без жены вздохнуть некогда! — бурчал Фрол, на которого навалились десятки самых неотложных дел — с ними не расправишься и до ночи.— Города не видал, в клубе не был... Кручусь, верчусь словно белка в колесе... А ну, как не сдам экзамены? Тогда что? Ни рыба ни мясо, офицер под опекой...»

Поздно вечером Фрол спустился в каюту. Взглянул на «план жизни», приколотый к переборке, не выполненный и наполовину, на стопку книг, ожидающих хозяина. Раскрыл одну из заветных тетрадей, в которые записывал все, что пережил. Невеселы были записи за последнее время!

«Встретили меня с любопытством. Осваивал корабль, сам слышал, за спиной говорили: «Лазит и лазит. Знать, любознательный». А теперь «баковый вестник» вещает: «Помощничек, мол, молод, да крут!»

А не будешь крут, так сядут на тебя и поедут. По училищу знаю. Сами на слабовольных катались.

Мыльников дров наломал, дисциплинарный журнал взысканиями пестрит. Коркин в другую крайность шарахнулся. Вовсе никого не наказывает. Ну, и распустились. Двоих комендантский патруль задержал. За нарушение формы одежды. Уломал Коркина отправить под арест. Народ дотошный, сразу сообразили, откуда ветер подул. Стали коситься. Ну что ж? О них же забочусь. Услышал — сквернословят на палубе. «А ну-ка, Аксюк, Тимофеев, ко мне! Читали Толстого, Пушкина, Гоголя?» — «Так точно, читали».— «А найдете у них те словечки, которыми вы разбрасываетесь?» — «Никак нет».— «По два наряда вне очереди за неуважение к русскому языку». Не понравилось.

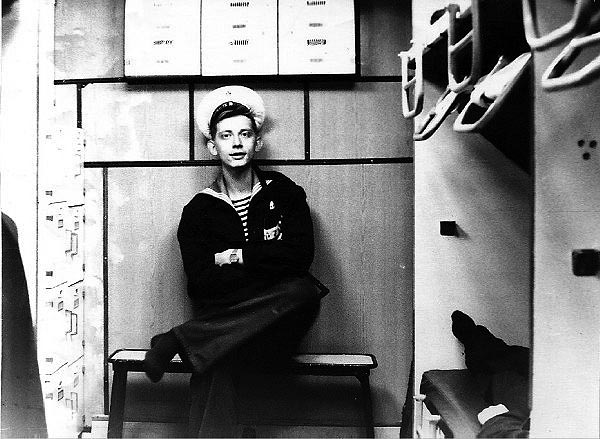

Осматривал увольнявшихся на берег. «Кру-угом!» Мокроносов, Сибиряков, Кочетков, Сухаревич, почистить задники у ботинок! Карнаухов, клинья из брюк мигом выпороть, не потерплю клешников!» Обиделись.

Рундучки стал ревизовать, хотел поглядеть, кто чем дышит. Рундучок — душа человека. У кого — хаос, у того и душа беспорядочная. Показал, как укладывали в училище. Межуев — хороший человек боцман — эдак скромненько, деликатненько после мне говорит, в порядке отеческой помощи: «Не будем старшин подменять, товарищ лейтенант, старшин уважать перестанут». Это я, значит, и старшин подменил!»

Позднее по времени:

Фрол перевернул страничку:

«Командир БЧ 2-3 Румянцев — отличный парень. Я было сошелся с ним на короткую ногу. Вышли на траление— даже в бухте качало; по-штормовому все закрепили. А в море так заныряли— брызги соленые сыплют в лицо! Красота! Пришли на место. Рыбаки сетью затралили мину. Боясь подорваться, сеть обрубили — и унесло мину черт его знает куда!' Комдив в помощь нам «Триста пятый» вызвал, стали искать парным тралом. Трал за дно зацепило, порвало. Начинай все сначала! Румянцев губу в кровь прокусил от обиды. Чуть не плакал, бедняга. Через час — опять то же самое. Опять начинай все сначала! Часов через девять в трале взорвалась гадюка —вода к небесам!

И дернуло же меня ему брякнуть, что минеры галдели и спорили, когда ставили трал, что они, видно, люди разболтанные; стоит на их внешний вид поглядеть: один — в берете, другой — в бескозырке...

Румянцев весь вспыхнул, сказал, что, собственно говоря, он сам за своих людей отвечает. А я ему — что я, к его сведению, занимаю должность помощника. Ну и дружба врозь!»

Фрол подпер голову рукой и задумался. Потом записал размашисто:

«Сегодня вернулись с траления. С нами ходил комдив Щегольков. Настоящий моряк, не то что Мыльников. Мыльникова терпеть не могу. Недавно в дозоре Коркин приказал прослушать район и выставил дополнительных наблюдателей. Мыльников осудил: «Чепуха! Кто полезет к нам в мирное время? Три года плаваю — встречаю лишь рыбачьи лайбы да рейсовые суда». И ушел спать в каюту.

Комдив — тот другой. Комдив — настоящий моряк. Только и ждет, чтобы поход усложнился. Сегодня первый услышал гул в небе. Колокол громкого боя, матросы по боевым постам разбежались, развернулись стволы орудий, нацелились в небо. И комдив объявил благодарность и посоветовал Румянцеву тренировать артиллеристов «даже

». В любом походе действовать, как на войне! Самолет в небе, в море корабль — считать станем чужими, пока не убедимся, что они не чужие — свои. Правильно!»

«Сегодня комдив,— продолжал записывать Фрол,— . приказал: «Отдайте швартовы». Сам Чуркин, «чемпион швартовки всей Балтики», кумир всех курсантов, учил меня швартоваться. «Отдать кормовой!» — даю в мегафон. Комдив взглядом одобрил. Голос-то у меня — командирский. Ну, а дальше... дальше, по Чуркину действуя, даю «полный вперед». Катера раскачались, чуть не побились о пирс.

Коркина перекосило всего, а комдив спокойно: «Сбавить до самого малого».

— У Чуркина, видно, стажировались? — спросил он меня.

— Так точно.

— А о печальном конце «чемпиона Балтики» слышали?

— Никак нет (я и в самом деле ничего не слыхал).

— Разбил корму своего «охотника», был судим судом офицерской чести и за лихачество списан с флота. Прошу запомнить на будущее.

Никакое воздаяние так людей не приводит к добру, как любление чести; равным образом никакая так казнь не страшит, как лишение оной.

Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru