–С–∞–љ–љ–µ—А

–Т–Є–і–µ–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–є: –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л 2025

|

–Э–Р–Ъ–Р–Э–£–Э–Х –Ъ–†–Ђ–Ь–°–Ъ–Ю–Щ –Т–Ю–Щ–Э–Ђ

–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –°–Є–љ–Њ–њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ¬≠—И–ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –≠—В–∞ –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1853 –≥–Њ–і–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є, –љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–µ—А–µ—А–Њ—Б–ї–∞ –≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–µ–є –Р–љ–≥–ї–Є–Є, –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –°–∞—А–і–Є–љ–Є–Є. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XIX –≤–µ¬≠–Ї–∞ –Є–Ј –≥–Њ–і–∞ –≤ –≥–Њ–і —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї—А–Є–Ј–Є—Б —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Т —Б—В—А–∞–љ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї —А–Њ—Б—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М¬≠–љ—Л—Е —Б–Є–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї –Ї –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–∞–Ј–Є—Б–∞вАФ–љ–Њ–≤—Л—Е, –њ—А–Њ¬≠–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л—Е –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј¬≠–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –§–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ¬≠—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Ї–ї–∞–і–∞ –њ–Њ–і—А—Л–≤–∞–ї–Њ –Є —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Њ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б—В–Њ–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Б—В—А–∞–љ—Л —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —А–µ–∞–Ї¬≠—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —А–Њ–ї—М —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П вАФ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ, –Њ—В–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–Ј–Є—Б–∞.

–Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є—П –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–∞–Ј–Њ–є, —З–µ–Љ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XIX –≤–µ–Ї–∞; —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–Њ—Б—М —З–Є—Б–ї–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А –Є —Д–∞–±—А–Є–Ї, —А–∞—Б—И–Є—А–Є–ї—Б—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є —А—Л–љ–Њ–Ї, —А–∞–Ј–≤–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ–≤–∞—А–љ–Њ-–і–µ–љ–µ–ґ¬≠–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П. –Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В —Е–ї–µ–±–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Њ –Њ—В—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є –Ї 50-–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ XIX –≤–µ–Ї–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є¬≠—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞ –Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –≤—Б—В—Г¬≠–њ–Є–≤—И–Є—Е –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —А–∞–љ—М—И–µ –љ–∞ –њ—Г—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П.

–°–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ-–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–є, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤¬≠—И–Є–є –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ, —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–µ–ї—М¬≠—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞, –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Ю—В—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤ —З–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А¬≠–≥–Є–Є. –Х—Б–ї–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVIII –≤–µ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–∞ —З—Г–≥—Г–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Р–љ–≥–ї–Є—П, —В–Њ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ¬≠–і–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –Р–љ–≥–ї–Є–µ–є —Г–ґ–µ –≤ 10 —А–∞–Ј –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –і–∞—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –љ–µ —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ, –∞ —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї–Њ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—И–Є–љ, –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –Є –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т –≥–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є —И–ї–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є; –≤ –љ–∞—Г–Ї–µ –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±¬≠–ї–∞—Б—В–Є, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–µ–є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –Є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –љ–µ –љ–∞¬≠—Е–Њ–і–Є–ї–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Т–µ—Б—М —Е–Њ–і —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Б—В—А–∞–љ—Л —В–Њ–ї–Ї–∞–ї –Ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞. –Т –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ —Н–Ї—Б¬≠–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і—П—Й–Є–µ—Б—П –Љ–∞—Б—Б—Л –≤—Б–µ —И–Є—А–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–ї–Є –±–Њ—А—М–±—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞ –≤—В–Њ—А—Г—О –І–µ—В¬≠–≤–µ—А—В—М XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Б–≤—Л—И–µ 700 –≤—Б–њ—Л—И–µ–Ї –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —П—А–Ї–Є–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М¬≠—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і. –Т—Б–µ —З–∞—Й–µ –≤—Б–њ—Л—Е–Є–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≤ –∞—А–Љ–Є–Є –Є –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –° –≥–љ–µ–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –ї—Г—З—И–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞¬≠—В–Є–Є вАФ –С–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –У–µ—А—Ж–µ–љ –Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ф–Њ–±—А–Њ–ї—О–±–Њ–≤.

–Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П I –Є –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Є –≤–Њ –≤–љ–µ—И¬≠–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П –≤–љ—Г—В—А–Є —Б—В—А–∞–љ—Л —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ —Б—З–Є—В–∞–ї —Г—Б–њ–µ—И–љ—Г—О –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ґ—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –°—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ–∞ –Ї —Н—В–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і¬≠—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Є –±—Л–ї–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ–µ–љ¬≠–љ–Њ-—Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї—Г–њ–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Е—Г—И–Ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –≤—Л—Е–Њ–і–∞—Е –Ї –Љ–Њ—А—П–Љ, –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А—В–∞—Е, –≤ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —В–Њ—А¬≠–≥–Њ–≤–ї–Є –Є –Њ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є.

–Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є¬≠–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є –≤ ¬Ђ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –≤–Њ¬≠–њ—А–Њ—Б–µ¬ї –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬≠–Љ–Є. –С–ї–Є–ґ–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–Є –∞—А–µ–љ–Њ–є –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Р–љ–≥–ї–Є–µ–є, –§—А–∞–љ—Ж–Є–µ–є, –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є, –Р–≤—Б—В—А–Є–µ–є, –Я—А—Г—Б—Б–Є–µ–є. –Р–Ї—В–Є¬≠–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ ¬Ђ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ¬ї —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –і–µ—А–ґ–∞–≤. –Р–љ–≥–ї–Є—П, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, –Р–≤—Б—В—А–Є—П, –Я—А—Г—Б—Б–Є—П, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–ї–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М —Б–µ–±–µ –њ—Г—В—М –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –Ї–Њ–ї–Њ¬≠–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є –≤ —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞.

–Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П ¬Ђ–Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ¬≠–љ–Њ—Б—В—М¬ї –°–®–Р –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –С–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1853 –≥. –≠–љ–≥–µ–ї—М—Б –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –µ–≤¬≠—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –і–µ–ї–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞¬ї(1). –Я—А–∞–≤—П—Й–Є–µ –Ї—А—Г–≥–Є –°–®–Р –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –і–Њ–≥–Њ¬≠–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є –Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –µ–є –Ј–∞–є–Љ–∞ –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –±–∞–Ј –љ–∞ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ; –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і¬≠—Б—В–≤–Є–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –±–∞–љ–Ї–Є—А –†–Њ—В—И–Є–ї—М–і —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є—О, –Ј–∞–і–∞–≤—И–Є—Б—М —Ж–µ–ї—М—О —Г—Б–Ї–Њ—А–Є—В—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞¬≠–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –і–ї—П –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Т —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є –≤ ¬Ђ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ¬ї –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ¬≠—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П, –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ—А–Є¬≠—З–Є–љ–Њ–є –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Т –Р–љ–≥–ї–Є–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±—Л—Б—В—А—Л–Љ —А–Њ—Б—В–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ¬≠—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –∞–љ–≥–ї–Є–є¬≠—Б–Ї–Њ–є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є–Є –Ї –љ–Њ–≤—Л–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞–Љ. –Х—Б–ї–Є –і–Њ 40-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XIX –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–µ –†–Њ—Б—Б–Є—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є –Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —В–Њ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –њ–∞–ї—М–Љ–∞ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В—Г —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є—О –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –Ї –Р–љ–≥–ї–Є–Є; —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В –≤ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ 2,5 —А–∞–Ј–∞. –Ь–∞—А–Ї—Б –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞–љ—М—И–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –і–Њ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–є, —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–≥—А–∞¬≠–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Ї—А–∞–є–љ–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–∞–Љ–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є¬ї(2).

–Я—А–∞–≤—П—Й–Є–µ –Ї—А—Г–≥–Є –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Є –≤ —Е–Њ–і–µ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г. –Р–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є—П —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ–і –ґ–µ—Б—В–Њ—З–∞–є—И–Є–Љ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ –Є–≥–Њ–Љ. –Р–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї –њ—А–Њ–љ–Є¬≠–Ї–∞–ї –≤–Њ –≤—Б–µ —Б—Д–µ—А—Л —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ—Г–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ —В–µ—А—П–ї–∞ —Б–≤–Њ—О —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ—А—Г–і–Є–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Є–Љ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є—П –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–∞ –Є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–∞ вАФ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Я–ї–∞–љ—Л –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–Є —Г –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—Г—А–ґ—Г–∞¬≠–Ј–Є–Є –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —И–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–∞–ї—М—И–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є —Г –і—А—Г¬≠–≥–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤. –Э–∞—А—П–і—Г —Б –≥—А–∞–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є–љ–∞–Љ–Є –≤ –Ъ–Є¬≠—В–∞–µ –Є –Ш–љ–і–Є–Є, –њ—А–∞–≤—П—Й–Є–µ –Ї—А—Г–≥–Є –Р–љ–≥–ї–Є–Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ–ї—М—О –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е, –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є—В—М —Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ъ—А—Л–Љ –Є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј, –Њ—Б–ї–∞–±–Є—В—М –µ–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –Є –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –Я—А–Њ–≤–Њ–і—П —В–∞–Ї—Г—О –Ј–∞—Е–≤–∞—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–ї–Є¬≠—В–Є–Ї—Г, –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є—П –њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М —Б–Ї—А—Л—В—М —Б–≤–Њ–Є –Є—Б—В–Є–љ¬≠–љ—Л–µ —Ж–µ–ї–Є, –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є¬≠–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є ¬Ђ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ¬ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞. –£–ґ–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ¬≠–Љ—П –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В—Л ¬Ђ–њ–Њ–±–Є–ї–Є —А–µ–Ї–Њ—А–і –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –љ–∞–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–є, –љ–Њ –Є –њ–Њ —Г—В–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–Є—П¬ї(3).

–Ч–∞—Е–≤–∞—В—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ —А–∞—Б—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞; –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є ¬Ђ–Ј–∞–і–∞—З–Є¬ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –Ј–∞–љ—П—В—М –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–±–µ–і —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П XVIIIвАФXIX –≤–µ–Ї–Њ–≤, –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є—В—М –†–Њ—Б—Б–Є—О –Њ—В –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А¬≠—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Є –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є —Н—В–Є–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–µ–є—И–Є–є —Г–і–∞—А –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.

–Т –≥–Њ–і—Л, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, —П—А–Ї–Є–Љ –Є –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є–Є —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є—П –Р–љ–≥–ї–Є–Є –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ. –Я—А–∞–≤—П—Й–Є–µ –Ї—А—Г–≥–Є –Р–љ–≥–ї–Є–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј –Ї–∞–Ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–µ –Ч–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—М–µ –њ—А–µ–ї—М—Й–∞–ї–Њ –Є—Е –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞¬≠–Љ–Є, –љ–Њ –Є –Ї–∞–Ї –≤–∞–ґ–љ—Л–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞–є–Њ–љ –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є¬≠—И–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Є –Я–µ—А–µ–і–љ—О—О –Р–Ј–Є—О. –° —Ж–µ–ї—М—О —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –±—Г—А¬≠–ґ—Г–∞–Ј–Є—П —А–∞–Ј–ґ–Є–≥–∞–ї–∞ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ –∞–љ—В–Є–љ–∞¬≠—А–Њ–і–љ–Њ–µ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ—А¬≠—Е—Г—И–Ї–Є –Є —Д–∞–љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ¬≠–Љ–µ–љ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –®–∞–Љ–Є–ї—П. –Ч–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –і–Њ –Ъ—А—Л–Љ¬≠—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ¬≠—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –∞–≥–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞—Б—И–Є¬≠—А–Є—В—М –±–Њ—А—М–±—Г —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–®–∞–Љ–Є–ї—М —П–≤–ї—П–ї—Б—П —Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є–Є –Є —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е —Д–µ–Њ–і–∞–ї–Њ–≤. –Я—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ–∞—П –Є–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –Њ—В—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –љ–∞ –Ј–∞–Ї–∞¬≠–±–∞–ї–µ–љ–Є–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Р–љ–≥–ї–Є–µ–є –Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є. –≠—В–Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —З—Г–ґ–і—Л –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ —И–Є—А–Њ—З–∞–є—И–Є—Е –Љ–∞—Б—Б –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А—Ж–µ–≤, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –±–Њ—А–Њ–≤—И–Є—Е—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞¬≠–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–∞–љ–і –®–∞–Љ–Є–ї—П –Є —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Ї —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—О —Б–≤—П–Ј–Є –Є –і—А—Г–ґ–±—Л —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ, –Ї —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–µ—Б¬≠–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є.

–Я—А–∞–≤—П—Й–Є–µ –Ї—А—Г–≥–Є –Р–љ–≥–ї–Є–Є –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ–∞—Е, —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М —З—Г–ґ–Є–Љ–Є —А—Г¬≠–Ї–∞–Љ–Є –Є, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л –њ—А–Њ¬≠—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л. –° —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В—Л –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М¬ї –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –µ–є –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П: –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є.

–Ч–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л –Ґ—Г—А—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –љ–∞–≤–Њ–і–љ–µ–љ–∞ –∞–љ¬≠–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є, –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є, –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±—Г—З–∞–ї–Є —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞–ї–Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О.

–Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–Њ—В –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –і–ї—П –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Т –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞¬≠—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е, –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є—Е —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж—Л. –Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–∞—Е —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є¬≠—Ж–µ—А–Њ–≤ вАФ –Р–і–Њ–ї—М—Д –°–ї–µ–є–і —П–≤–ї—П–ї—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞. –Я–µ—А–µ–і –≤–Њ–є–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А¬≠—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–ї—Л –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –Ь–∞—А—Б–µ–ї–µ, –Т–µ–љ–µ—Ж–Є–Є, –Ы–Є–≤–Њ—А–љ–Њ.

–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–∞—Е –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Ъ—А—Л–Љ, –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј, –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л, –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є—П –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –≤—Б–µ –Љ–µ¬≠—А—Л, —З—В–Њ–±—Л —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –Є —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Г—О –њ—А–µ–≥—А–∞–і—Г –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ¬≠—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞—Е–≤–∞—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ –І–µ—А¬≠–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П.

–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј—Л¬≠–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—В—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М –Ї—А–µ–њ–Њ¬≠—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ–∞—А—Г—Б–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –≤ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Д–ї–Њ—В–∞—Е –±—Л–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–∞—А–Њ–≤—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї—П—Е –љ–∞—Г–Ї–Є –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –≤ –≤–Њ–µ–љ¬≠–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–µ–ґ–∞–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ—Л—Б–ї—М –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є; –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –µ—Й–µ –≤ 1817 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –≤ –Љ–Є—А–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ; –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ-–Ї—А–µ¬≠–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ¬≠–љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л –і–ї—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —З—В–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞¬≠—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–ї–Є—П–ї–Њ –љ–∞ –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї. –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї —Б–≤—Л¬≠—И–µ 150 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –љ–Њ –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Є—Е –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 6 –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Њ-—Д—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤.

–Ш–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Б –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П –±–Њ–µ–≤–∞—П —Б–Є–ї–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ вАФ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–µ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –ї–Є–љ–µ–є¬≠–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —Д—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤, –±—А–Є–≥–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –±—Л–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Ї –±–Њ—А—М–±–µ —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –Є –љ–∞ —Б—Г—И–µ. –Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї—Г—А—Б—Г —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ–∞, –љ–∞—Б–∞–ґ¬≠–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –∞—А–Љ–Є–Є –Є –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –њ–∞–ї–Њ—З–љ—Г—О –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Г –Є –њ–ї–∞—Ж-–њ–∞—А–∞–і–љ—Г—О –Љ—Г—И—В—А—Г, –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, –≤–і–∞–ї–Є –Њ—В –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –ї—Г—З—И–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ –Є –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ вАФ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П. –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є —В–Њ–і –Ј–∞–Ї–∞–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П—Е –Є –њ–Њ¬≠—Е–Њ–і–∞—Е, –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –Љ–∞¬≠—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞–і¬≠–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ –Ь. –Я. –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤–∞, –Т. –Р. –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞, –Я. –°. –Э–∞—Е–Є¬≠–Љ–Њ–≤–∞ .

–І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞ –љ–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ–є–і–µ (1846 –≥.). –° –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Ш. –Ъ. –Р–є–≤–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–∞ —А–Њ–ї—М –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А¬≠—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –≤ –і–µ–ї–µ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –†–Њ—Б¬≠—Б–Є–Є –≤ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –±–Њ—А—М–±–µ —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є. –Ю–љ–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ–Љ–µ—А–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—Б–Є—В—М –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –І–µ—А¬≠–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М¬≠–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –і–≤–Є¬≠–≥–∞–ї–Є –≤–њ–µ—А–µ–і –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –љ–∞—Г–Ї—Г –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г. –У–Њ—А—П—З–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –†–Њ–і–Є–љ–µ, –≤–µ—А–∞ –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–ї—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –≤–Є–і–µ—В—М –Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–≤–Њ–є —Д–ї–Њ—В —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –Є –Љ–Њ–≥—Г—З–Є–Љ, –њ—А–Њ—В–µ—Б—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–∞–±–Њ–ї–µ–њ–Є—П –њ–µ—А–µ–і –Є–љ–Њ¬≠—Б—В—А–∞–љ—Й–Є–љ–Њ–є, –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≥—Г–Љ–∞–љ–Є–Ј–Љ вАФ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–Є–Ї–∞ —Н—В–Њ–є –њ–ї–µ—П–і—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤.

–Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ¬≠–≤–Њ–і—Ж–∞ –Я. –°. –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞ вАФ ¬Ђ–Љ–∞—В—А–Њ—Б –µ—Б—В—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ¬ї вАФ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–≤–Є–Ј–Њ–Љ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤–Њ—Б–њ–Є¬≠—В–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞, –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞, –Ш—Б—В–Њ–Љ–Є–љ–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є —Д–ї–Њ—В–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –љ–µ—Г–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В–µ –Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–µ, —З—В–Њ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П —И–ї–Њ –≤—А–∞–Ј—А–µ–Ј —Б –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї—Г—А¬≠—Б–Њ–Љ —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ–∞.

–Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–≤ —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –≤–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ. –Ю–љ–Є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—В –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –°—Г¬≠–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –і–ї—П –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–±–µ–і—Л –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е. –Ъ—А–∞–µ¬≠—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞–Љ, —Ж–∞—А–Є–≤—И–Є–Љ –≤–Њ —Д–ї–Њ—В–µ. –°–ї–Њ–≤–∞ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Я–Њ—А–∞ –љ–∞–Љ –њ–µ—А–µ¬≠—Б—В–∞—В—М —Б—З–Є—В–∞—В—М —Б–µ–±—П –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є, –∞ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л¬≠–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є¬ївАФ—П—А–Ї–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—В –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—О—О —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ¬≠–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ–Њ–љ—П—В—М, —З–µ–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –±–Њ–µ–≤–∞—П –≤—Л—Г—З–Ї–∞ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –і–Њ—Б—В–Є–≥—И–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞ –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М¬≠–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Д–ї–Њ—В–∞.

–У–Њ—А—П—З–Є–є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В –†–Њ–і–Є–љ—Л, –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї –≤ –Љ–Њ¬≠—А—П–Ї–∞—Е —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞, –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г, –Ї —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Ю–љ –≤–љ—Г—И–∞–ї –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ –≤–µ—А—Г –≤ –Є—Е —Б–Є–ї—Л, –≤ –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–±–Є–Љ—Г—О —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞. –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ –љ–µ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, –љ–Њ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –ї—О–±—П—Й–µ–≥–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В, –љ–µ–љ–∞¬≠–≤–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ–ї–µ–њ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Й–Є–љ–Њ–є, –Ј–ї–Њ –≤—Л—Б–Љ–µ–Є¬≠–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ ¬Ђ–Њ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—Б—В–∞–ї–Є, –Ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ –љ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї–Є, –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є, —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–µ¬≠–љ–µ–±—А–µ–≥–∞—О—В, —З—Г–ґ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–≤–Є–і—Г—О—В...¬ї

–Ч–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ 1853 –≥. –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –≤—Л–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–і—А—Л –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤вАФ–±—Г–і—Г—Й–Є—Е —Б–Є–љ–Њ–њ—Б–Ї–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤. –Т –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є¬≠–∞–ї—М–љ—Г—О –≥–ї—Г—И—М –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П –Є –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л –љ–µ —И–ї–Є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В—Л –Є –Ї–∞—А—М–µ—А–Є—Б—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—А–µ–і–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А¬≠—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤ –љ–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤, –Э–∞¬≠—Е–Є–Љ–Њ–≤, –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤ —Б—Г–Љ–µ–ї–Є —Б–њ–ї–Њ—В–Є—В—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–µ–±—П –ї—Г—З—И–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —Д–ї–Њ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–Є—Б—М –Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞–Љ–Є, –љ–∞¬≠—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ —В—А—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–і —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –љ–µ—Г—Б—В–∞–љ–љ–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є—В—М –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞–≤–µ—В—Л –°—Г–≤–Њ¬≠—А–Њ–≤–∞ –Є –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—П¬≠–Ї–Њ–≤. –Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Ъ—А—Л–Љ¬≠—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –±—Л–ї –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–Љ –Є—Е —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ–є, –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Ї –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ.

–Я–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—О –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Њ—В –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Х—Б–ї–Є –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ–і –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Ж–∞¬≠—А—П –Є —Б–∞–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—А–∞¬≠—Й–µ–љ–Њ –љ–∞ –≤–∞—Е—В-–њ–∞—А–∞–і—Л, –∞ ¬Ђ–Ш–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б—Г¬≠–і–Њ–≤ —Д–ї–Њ—В–∞ –Љ–Є–Љ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞¬ї —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є, —В–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Р—Е—В–Є–∞—А—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В—Л, –≤–і–∞–ї–Є –Њ—В —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л, –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ—Л—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е. –Т–Њ—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, вАФ –Њ–±—Г—З–∞—В—М –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї –±–Њ–µ–≤–Њ–є:

¬Ђ–С—Л–ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ 1852 –≥. –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 28 —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П ¬Ђ–Т–∞—А–љ–∞¬ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ I —А–∞–љ–≥–∞ –°–µ–Љ–µ–љ –У—А–Є¬≠–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є—П –≤–≤–µ–ї —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Є–µ–Љ—Л: –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В ¬Ђ—В–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Ї–Њ–Љ–µ–љ¬≠–і–Њ—А —Г —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П, –Є–ї–Є –±–∞—В–∞—А–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, —Г–±–Є—В –Є–ї–Є —А–∞–љ–µ–љ¬ї вАФ —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Л–±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞¬≠–Љ–µ–љ–Є—В—М –ї–Є—Ж–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ, –∞ —Г–±–Є—В–Њ–≥–Њ вАФ —Г–љ–µ—Б—В–Є –ї—О–і–Є, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Ї–µ —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Є–ї–Є —Г–±–Є—В—Л—Е. –С—Л¬≠–≤–∞–ї–Њ –љ–µ —А–∞–Ј, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –љ–µ—Б–ї–Є ¬Ђ—Г–±–Є—В—Л–Љ¬ї, –Њ–љ, –≤–Є–і—П –≤ —З–µ–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–µ–њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Є–ї–Є —Г–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ, –≤—Л—Б–Ї–∞¬≠–Ї–Є–≤–∞–ї —Б –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ–Ї –Є —А–∞–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л—Е. –Э–µ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≤–Є–і–љ—Л–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б–ї—Г—Е, —З—В–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —Б–Њ—И–µ–ї —Б —Г–Љ–∞, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –Љ–µ—А—В–≤—Л–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–∞—О—В –Є —В. –і.; –≤ 70-—Е –ґ–µ –≥–Њ–і–∞—Е —Г –љ–∞—Б –≤ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤—Л—И–µ–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є–µ–Љ—Л, –∞ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є —Н—В–Є –њ—А–Є–µ–Љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ 60-—Е –≥–Њ–і–∞—Е вАФ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –≤–Є–і–µ–ї –≤–њ–µ—А–µ–і –љ–∞ 20 –ї–µ—В¬ї(4).

–Т —З–Є—Б–ї–µ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –≥–Њ–і—Л –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Д–ї–Њ—В–∞ —Г –Ї–∞–≤¬≠–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –≤ 30вАФ40-—Е –≥–Њ–і–∞—Е XIX –≤–µ–Ї–∞. –Э–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —И–ї–∞ —Г–њ–Њ—А–љ–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —Б —А–µ–∞–Ї¬≠—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є –®–∞–Љ–Є–ї—П. –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –Њ–Ї–∞¬≠–Ј—Л–≤–∞–ї –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ. –Ъ–Њ¬≠—А–∞–±–ї–Є —Д–ї–Њ—В–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б –њ—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–∞–љ–≥–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –µ–є –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П, –±–Њ–µ–Ј–∞–њ–∞—Б, —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П–ї–Є –Њ–њ–Њ—А–љ—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л –њ—А–Њ¬≠—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Њ–≥–љ–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.

–Т –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л—Е –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б—В–≤–∞—Е —Г –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є –≥–Њ–і –љ–µ—Б–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Г—О –≤–∞—Е—В—Г —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є, –њ—А–µ—Б–µ–Ї–∞—П —Б–≤—П–Ј—М –Љ—О—А–Є–і–Њ–≤ –®–∞–Љ–Є–ї—П —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є –∞–≥–µ–љ—В—Г¬≠—А–Њ–є, –њ—Л—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –њ—А–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–µ –±–µ—А–µ–≥–∞. –Т —Н—В–Є—Е –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П—Е —З–µ—А–љ–Њ¬≠–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г: –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –±–Њ–µ–≤–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–і–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–∞ –і–ї—П –љ–Є—Е –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ¬≠–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–і—А—Л –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Ь–∞¬≠—В—А–Њ—Б—Л –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М¬≠–љ—Л–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞–Љ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –ї—О–±–Њ–є —Д–ї–Њ—В –Љ–Є—А–∞. –£—А–Њ–≤–µ–љ—М –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –±—Л–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ –≤ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Д–ї–Њ—В–∞—Е, –≥–і–µ –Њ—Д–Є¬≠—Ж–µ—А—Л —Е–≤–∞–ї–µ–љ–Њ–є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ—Ж–Є–≤–Є–ї–Є¬≠–Ј–∞—Ж–Є–Є¬ї –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ—А–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–ї–µ—В–Ї–Њ–є –Є –њ–∞–ї–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ¬≠–≤–Њ–ї–∞–Љ–Є –љ–µ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞–і –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–Љ.

–°–Є–љ–Њ–њ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–±–µ–і–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1853 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–Љ –Є –Ї—А–Њ–њ–Њ—В–ї–Є–≤—Л–Љ —В—А—Г¬≠–і–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤–Њ–є–љ–µ.

* * *

–Ю–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Є–ї–∞—Б—М —Б –≤–µ—Б–љ—Л 1853 –≥–Њ–і–∞. 9 –Љ–∞—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ¬≠—И–µ–ї —А–∞–Ј—А—Л–≤ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є. –Т –Є—О–љ–µ –Ї –Ф–∞—А–і–∞–љ–µ–ї–ї–∞–Љ –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л. –Т –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –°–®–Р. –Ґ—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ¬≠–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞–ї–Њ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–≤–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–є –≤ –і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ –∞–Ї—В–Є¬≠–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В—А—П–і—Л –®–∞–Љ–Є–ї—П, –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –∞–≥–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Њ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.

–Т —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–ї—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞ –І–µ—А¬≠–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ї–µ—В–љ–µ–є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є 1853 –≥. –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –±–Њ–µ–≤—Г—О –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М. –Я–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є¬≠–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Т. –Р. –Ъ–Њ—А¬≠–љ–Є–ї–Њ–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤—Л—И–ї–Є –≤ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б—В–≤–Њ, –Њ—Ж–µ–њ–Є–≤ –≤—Б–µ –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Њ—В –С–Њ—Б—Д–Њ—А–∞ –і–Њ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤.

–Т –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –Ъ–Њ—А–љ–Є¬≠–ї–Њ–≤ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М¬≠–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є –Є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —Б—Г–і–∞–Љ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –≤–Є–і–Є¬≠–Љ–Њ—Б—В—М —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ —Б—Г–і–∞.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Ї—А–µ–є¬≠—Б–µ—А—Б—В–≤–Њ –і–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л, –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї–∞ —Г—З—В–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —В—Г—А–Њ–Ї –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ¬≠–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –љ–∞ —Б–ї—Г¬≠—З–∞–є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Я—А–Є –≤—Б—В—А–µ—З–µ —Б —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ, –≤—Л–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞–Љ–µ¬≠—А–µ–љ–Є–µ –љ–∞–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А, вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤ –≤ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ, вАФ ¬Ђ–љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–∞–і–µ–µ—В—Б—П –љ–∞ –Т–∞—И–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–Є–µ –Є —З—В–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ –Т—Л –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є—В–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–≥–∞, –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –њ—А–Є–±–µ–≥–љ–Є—В–µ –Ї –Ї—А–∞–є–љ–Є–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ –≤ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ—Л—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е...¬ї(5).

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –і–≤–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л. –Ъ–∞–Ї –Є –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л, —Н—В–Є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –Љ–Њ—А–µ –і–ї—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≤—Л—Г—З–Ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –ї–µ—В¬≠–љ—О—О –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О 1853 –≥–Њ–і–∞ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–µ—А–µ–і –њ—А–∞–Ї¬≠—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞–Љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–і–∞—З–Є —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞¬≠–љ–Є—П, –љ–Њ –Є –Ј–∞–і–∞—З–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Њ–±—Й–µ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є –љ–∞–±–ї—О¬≠–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–є –ґ–µ —Ж–µ–ї–Є –±—Л–ї –≤—Л–±—А–∞–љ –Є —А–∞–є–Њ–љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П —Н—Б–Ї–∞–і—А.

1-—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —И–µ—Б—В–Є –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–µ–≥–∞—В–∞, –њ—А–Є–љ—П–≤ –њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—О –љ–∞ 4 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Є –≤–µ—Б—М –±–Њ–µ–Ј–∞–њ–∞—Б –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О, –≤—Л—И–ї–∞ –љ–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ¬≠–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —А–µ–є–і 15 –Љ–∞—П. –Я–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞ —Н—Б¬≠–Ї–∞–і—А–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–є—В–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ –Љ–µ–ґ–і—Г –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ–Љ –Є –ї–Є–љ–Є–µ–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–≤—И–Є—Е –Ј–∞ –С–Њ—Б—Д–Њ—А–Њ–Љ. –Я—А–Є –њ–Њ¬≠–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –Њ—В –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М¬≠—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Є, ¬Ђ—Б—В—П–љ—Г–≤ –Ї —Б–µ–±–µ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ —З–µ—А–µ–Ј –Ю–і–µ—Б—Б—Г –Є–ї–Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М —Б –љ–∞—А–Њ—З–љ—Л–Љ –Ї—Г—А—М–µ—А–Њ–Љ –Є –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ –•–µ—А—Б–Њ–љ–µ—Б–∞ –Є–ї–Є –≤–Ј–Њ–є—В–Є –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –і–ї—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞¬ї(6). 19 –Љ–∞—П —Н—Б¬≠–Ї–∞–і—А–∞ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Є–Ј –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–є–Њ–љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П.

2-—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —Б–Њ¬≠—Б—В–Њ—П–≤—И–∞—П –Є–Ј —И–µ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –і–≤—Г—Е —Д—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤ –Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–≤–µ—В–∞, –≤—Л—И–ї–∞ –љ–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —А–µ–є–і 28 –Љ–∞—П. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї ¬Ђ–њ—А–Є–љ—П—В—М –њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—О –љ–∞ 4 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Є –Є–Љ–µ—В—М –≤—Б–µ –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ¬≠–љ–Є—О, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ—А–Њ—Е–∞, –і–∞–±—Л –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Њ¬≠—Б—В–Њ—П—В—М –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–є—В–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ¬ї(7). –≠—В–∞ —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞, –Њ—Б—В–∞¬≠–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –≤—Л–є—В–Є –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В—Г –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є.

–Т –њ–µ—А–≤—Л—Е —З–Є—Б–ї–∞—Е –Є—О–љ—П –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Њ–± –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –®–∞–Љ–Є–ї—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–∞–і–≤–Є¬≠–≥–∞–≤—И–µ–є—Б—П –≤–Њ–є–љ–Њ–є. –†–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А¬≠—Б—В–≤–Њ —Г –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –±—Л–ї–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Њ –њ—Г—В–µ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–≤—Г—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –Ї—А–µ–є—Б–Є—А—Г—О—Й–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤.

–Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Ї—А–µ–є—Б–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е —В–∞–Љ —Б—Г–і–Њ–≤, –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤ –≤—Л¬≠–і–µ–ї–Є–ї –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—А–Є–≥–Њ–≤ –Є –Ї–Њ—А–≤–µ—В–Њ–≤. –Ѓ–ґ–љ—Л–є –Њ—В—А—П–і —Б—Г–і–Њ–≤ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –°—Г—Е—Г–Љ-–Ї–∞–ї–µ; –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є вАФ –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ¬≠—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ—А–≤–µ—В–Њ–≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї—Б—П –і–ї—П –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –°–Є–љ–Њ–њ–∞.

1-—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –і–Њ 29 –Є—О–љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Л—И–ї–∞ 2-—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞ –њ–Њ–і —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є¬≠—А–∞–ї–∞ –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ. 2-—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є¬≠–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–Њ—А–µ –і–Њ 29 –Є—О–ї—П. –Т –Є—О–ї–µ –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –Є–Ј –Э–Є–Ї–Њ¬≠–ї–∞–µ–≤–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є ¬Ђ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Ь–∞—А–Є—П¬ї –Є ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ¬ї. –° 29 –Є—О–ї—П –≤–µ—Б—М –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 14 –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–ї—Б—П –љ–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ–є–і–µ, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–є –≤ –ї—О–±—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –≤—Л–є—В–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –§—А–µ–≥–∞—В—Л, –Ї–Њ—А–≤–µ—В—Л –Є –±—А–Є–≥–Є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ —Б–Љ–µ–љ—П—П—Б—М, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ —В—Г¬≠—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, —Г –Ї–∞–≤¬≠–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤, —Г –°–Є–љ–Њ–њ–∞ –Є –≤–±–ї–Є–Ј–Є –С–Њ—Б—Д–Њ—А–∞.

–Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1853 –≥., –Ј–∞ —В—А–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–є–љ—Л, –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ –њ–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј—В–Є 13-—О –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Г—О –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О –Є–Ј –Ъ—А—Л–Љ–∞ –љ–∞ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ. –≠—В–Њ —Б–ї–Њ–ґ¬≠–љ–Њ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і¬≠–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞ –Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞. –Ч–∞ –Њ–і–Є–љ —А–µ–є—Б –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±¬≠–ї—П—Е –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—И–µ–љ–Њ —Б–≤—Л—И–µ 16 —В—Л—Б. –≤–Њ–є—Б–Ї, –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ¬≠–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –±–Њ–µ–Ј–∞–њ–∞—Б–∞ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 800 –ї–Њ—И–∞–і–µ–є. –£—Б–њ–µ—И–љ–Њ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П —П—А–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –≤—Л—Г—З–Ї—Г —З–µ—А–љ–Њ¬≠–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –ї–µ—В–љ—П—П –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ 1853 –≥–Њ–і—Г –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, —З—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Д–ї–Њ—В–∞ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј, –Њ—В–ї–Є—З–∞–≤—И–∞—П—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ¬≠–љ–Њ—Б—В—М—О, —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ —Б–∞–Љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ—Л.

–° –Љ–∞—П 1853 –≥., –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –ї–µ—В–љ–Є—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –±–Њ—А–Њ–ї—Б—П –Ј–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ¬≠–≤–Є–є, —Б—В–µ—Б–љ—П–≤—И–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –®–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ¬≠–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Л–і–≤–Є¬≠–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–Є —Г—Б–њ–µ—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

–Ъ –Њ—Б–µ–љ–Є 1853 –≥–Њ–і–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В, –љ–∞–Љ–µ¬≠—А–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–і—Г–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є–µ–є, –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±–Њ—Б—В—А–Є–ї—Б—П. –Т–µ—А–љ—Л–µ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –Ј–∞–≥—А–µ–±–∞–љ–Є—П –ґ–∞—А–∞ —З—Г–ґ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–∞–≤—П—Й–Є–µ –Ї—А—Г–≥–Є –Р–љ–≥–ї–Є–Є –Є –§—А–∞–љ¬≠—Ж–Є–Є —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л —Б–Љ–Њ¬≠–≥—Г—В –≤–µ—Б—В–Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤–Њ–є–љ—Л –±–µ–Ј –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –∞–љ–≥–ї–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Є–ї –≤–Ї–ї—О¬≠—З–∞–ї–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є—О —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж –љ–∞ –Ф—Г–љ–∞–µ –Є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ, –љ–Њ –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–µ–і–Є¬≠–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ–≥–ї–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Г –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. –Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1853 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Р–љ–≥–ї–Є–Є –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є —А–µ—И–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —И–∞–≥, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Т –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–≤–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—Е –Њ—В 13 –Є—О–ї—П 1841 –≥–Њ–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ—Е–Њ–і —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤—Л –Ф–∞—А–і–∞¬≠–љ–µ–ї–ї –Є –С–Њ—Б—Д–Њ—А–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ¬≠–љ—Л—Е –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –њ–Њ–Ї–∞ –Я–Њ—А—В–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Љ–Є—А–µ¬ї(8) –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–∞¬≠–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Р–љ–≥–ї–Є–Є –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є —А–µ—И–Є–ї–Є –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б—В–Њ—П–љ–Ї–Њ–є —Б–≤–Њ–Є—Е —Н—Б–Ї–∞–і—А —Г –Ф–∞—А–і–∞–љ–µ–ї–ї, –Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л –Ф—Г–љ–і–∞—Б –Є –Ы–∞—Б—О—Б—Б –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –Ь—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. –Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1853 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ґ—Г—А—Ж–Є—П –µ—Й–µ –љ–µ –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї–∞ –≤–Њ–є–љ—Л, –∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і –∞–љ–≥–ї–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥–∞—П –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –њ—А–Њ—И–µ–ї –Ф–∞—А–і–∞–љ–µ–ї–ї—Л –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї –С–Њ—Б—Д–Њ—А—Г. –†–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–≤ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–≤–µ–љ—Ж–Є—О 1841 –≥–Њ–і–∞, –Р–љ–≥–ї–Є—П –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –љ–µ—Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ. –£ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є —В–µ–љ–Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –∞–љ–≥–ї–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –≥–Њ—В–Њ–≤—Л —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

27 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П, —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞—Е–Њ–і–∞ –∞–≤–∞–љ¬≠–≥–∞—А–і–∞ –∞–љ–≥–ї–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –Ь—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ, –њ–Њ¬≠—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–є —Г–ї—М—В–Є–Љ–∞—В—Г–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ґ—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є¬≠—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 15 —Б—Г—В–Њ–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—В–≤–µ–і–µ–љ—Л –Є–Ј –і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤. –Э–Њ –µ—Й–µ –і–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ —Б–Њ –і–љ—П –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г–ї—М—В–Є–Љ–∞—В—Г–Љ–∞ —В—Г—А–Ї–Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П.

11 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –Њ—В—А—П–і —Б—Г–і–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 8 –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –±—Г–Ї—Б–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –і–≤—Г–Љ—П –њ–∞¬≠—А–Њ—Е–Њ–і–∞–Љ–Є, –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –Ф—Г–љ–∞—О.

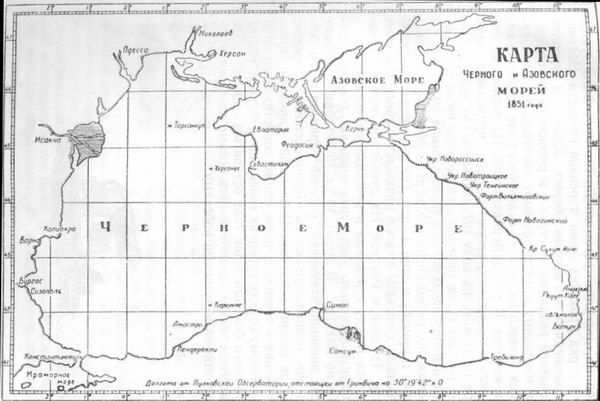

–Ъ–∞—А—В–∞ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–µ–є 1851 –≥.

–Т 8 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В—А—П–і –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –Љ–Є–Љ–Њ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ш—Б–∞–Ї—З–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ф—Г–љ–∞—П, —Б —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–є —А–∞–Ј–і–∞–ї–Є—Б—М –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л, –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥¬≠–ї–Є—Б—М –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—Б—В—А–µ–ї—Г. –Ю—В –Њ–≥–љ—П —В—Г¬≠—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–∞—Е –±—Л–ї —Г–±–Є—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В¬≠—А—П–і–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ II —А–∞–љ–≥–∞ –Т–µ—А–њ–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –Э–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –њ–Њ¬≠—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В—А—П–і –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Є—В—В–Є –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –Ф—Г–љ–∞—О, –љ–∞ —Е–Њ–і—Г –Њ—В—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –Њ—В —В—Г—А–Њ–Ї. –Ю–±¬≠—Б—В—А–µ–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ —З–∞—Б–∞; –љ–∞ –њ–∞—А–Њ¬≠—Е–Њ–і–∞—Е –Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Њ —Б–≤—Л—И–µ 50 —Г–±–Є—В—Л—Е –Є —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е, –љ–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Н—В–Њ, –Њ—В—А—П–і —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї –Ъ—Б–∞–Ї—З—Г –Є –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –њ–Њ—А—В –У–∞–ї–∞—Ж. –Ю–±—Б—В—А–µ–ї —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є —П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є –Є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є. –Э–∞ –і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –љ–∞—З–∞¬≠–ї–Є—Б—М –±–Њ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є.

–°–њ—Г—Б—В—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —В—Г—А–Ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є¬≠—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ. –Т –љ–Њ—З—М —Б 15 –љ–∞ 16 –Њ–Ї—В—П–±—А—П —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –њ–Њ—Б—В–∞ —Б–≤. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ –С–∞—В—Г–Љ–∞. –Э–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 9 —З–∞—Б–Њ–≤ —Б—В–Њ–є–Ї–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–ї—Б—П –Љ–љ–Њ¬≠–≥–Њ—В—Л—Б—П—З–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В—А—П–і—Г —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –љ–Њ –≤ –Є—Б—Е–Њ–і–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ¬≠–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—П –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ. –Э–∞ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Љ–µ–ґ¬≠–і—Г —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є.

(1) –Ъ. –Ь–∞—А–Ї—Б, –§. –≠–љ–≥–µ–ї—М—Б, –°–Њ—З., —В. IX, —Б—В—А. 440.

(2) –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б—В—А. 383вАФ384.

(3) –Т. –Ш. –Ы–µ–љ–Є–љ, –°–Њ—З., —В. 28, —Б—В—А. 46.

(4) –Ь–Њ—А. —Б–±., 1901 –≥., вДЦ 11, –љ–µ–Њ—Д. –Њ—В–і., —Б—В—А. 47вАФ48.

(5) –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Т. –Р. –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤, ¬Ђ–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ-—Д–ї–Њ—В–∞¬ї, —Б—В—А. 178.

(6) –Р. –Ц–∞–љ–і—А, ¬Ђ–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –Є –і–ї—П –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞¬ї, –°–Я–С, 1859, —Б—В—А. 44.

(7) –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б—В—А. 41.

(8) –Р. –Ь–Є–ї–ї–µ—А, ¬Ђ–Ъ—А–∞—В–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є¬ї, 1948 –≥., —Б—В—А. 73.

–Т–њ–µ—А–µ–і

–Ю–≥–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ

–Э–∞–Ј–∞–і

|

|

–У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О

|

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ