Итак, уже целый день Россия председательствует в «двадцатке» самых развитых экономик мира. Сегодня основная задача «двадцатки» — показать свое единство и декларировать благородство целей. Но вот какие мысли почему-то возникли у меня, когда я читал о задачах и целях «двадцатки» на ближайшие годы.

Во-первых, никакого единства в «двадцатке» не может быть хотя бы потому, что ее страны-участницы имеют совершенно разную экономику, разные приоритеты развития и разные приоритетные задачи. Ну, что может быт общего между, скажем, экономиками Китая и США? Поэтому и выработка единых рецептов для преодоления нынешнего кризиса — это фантазия, хотя и вполне объяснимая.

Начнем с самого начала. Глобальная экономика вступила в затяжной кризис. Причин у этого кризиса много, но самая главная — это то, что идея развития в нынешнем ее понимании уже отжила свой век. Наивысшим секретом «двадцатки» является то, что в нее входят страны с явно империалистической экономикой, пользующейся большими, но ни на чем сегодня не основанными привилегиями, и все остальные, которые никакими привилегиями в современном мире не пользуются. Основным признаком империализма сегодня является то, что значительная часть ВВП страны приобретается за ее рубежами. Нынешнее устройство мировой финансовой системы таково, что позволяет США 2/3 своего ВВП зарабатывать только на основе существующей системы долларовых расчетов как на реальном, так и на виртуальном финансовых рынках. Вторым признаком империализма можно назвать печатание ничем не обеспеченных денег (например, долларов), товарное наполнение которых осуществляют другие страны. Американские доллары будут просто зелененькой бумагой не дороже обоев, если их не наполнять китайским ширпотребом, российской нефтью и газом. Сами США обеспечивают товарами свои деньги не больше, чем на треть. Остальное — это «добровольный» вклад разных стран, среди которых и Россия. Не думаю, что страны из этого списка оказались в нем добровольно, а, значит, это результат американской внешней политики и предмет множества международных договоренностей, гарантом исполнения которых являются вооруженные силы США, бюджет которых превышает весь совокупный оборонный бюджет остального земного шара. Это современная империалистическая сущность того, что подается как «глобальная экономика», якобы пекущаяся о социальном обеспечении граждан и стремящаяся к устойчивому развитию.

обзавелся еще одним свойством, которого еще 30 лет назад не было и о котором еще никто тогда не помышлял. Это формирование виртуального сначала финансового, а потом товарного рынков. Для них характерны невероятно высокие прибыли, многократно превышающие прибыль реальных предприятий. Если реальная промышленность обеспечивает прибыль, никогда не превышающую 15% (такие явления, как Google, Facebook и т.п. никакого отношения к реальной промышленности не имеют), то виртуальный рынок обеспечивает за год почти удвоение капитала. Естественно, доступ на виртуальные рынки имеют далеко не все, а только избранные, и даже попытка Газпрома выйти на этот рынок в Западной Европе привела к тому, что в некоторых его офисах европейские власти устроили маски-шоу с выемкой документов. Такая вполне демократическая процедура.

Кто не помнит бесславно закончившего президентскую карьеру Ричарда Никсона. Его обвинили в установке подслушивающих устройств в штаб-квартире конкурирующей партии и объявили импичмент. Это знают все. Но мало кто знает, что он был последним президентом США, который всеми силами противился отказу от «привязки» доллара к золоту. Если при нем тройская унция золота стоила 35 долларов, то сейчас за нее дают более полутора тысяч. А без этого сегодняшняя финансовая «виртуалка» вряд ли бы приобрела такие масштабы. Так что падение Никсона — это не триумф американской демократии, а результат подрывной деятельности тех, кто уже тогда понимал, что без масштабной лжи доллар обречен.

Беда нынешней экономической системы заключается еще и в том, что за последние четыре года только Запад потерял 20 миллионов рабочих мест в своем стремлении сэкономить средства. Экономить приходится потом у, что Запад давно проел как минимум свой ВВП за два года, и сэкономить такую сумму сегодня вряд ли возможно.

Есть ли выход из этого положения? Если брать традиционные решения, то выходов два: либо контролируемый вялотекущий военный конфликт, либо контролируемая (желательно «цветная») революция. Внимательный наблюдатель отметит, что при всей схожести арабских революций ситуация в каждой отдельной стране меняется по-разному, т.е. имеются люди, которые отслеживают события и пытаются отработать различные способы контроля ситуации, правда, с разной степенью успеха. В идеале, строители «нового арабского мира» хотят получить «арабский халифат» с единой арабской валютой (динаром) и полностью подконтрольными полезными ископаемыми и другими ресурсами. Арабский мир должен осуществлять товарное наполнение доллара и евро и несуразно дорого платить за западный ширпотреб, который будет символизировать развитие. Но поскольку за это дело взялись бакалавры, магистры и прочие выпускники элитных западных вузов, даже не нюхавшие реальной жизни, дела обстоят далеко не так, как хотелось бы этим горе-ученым. Пока что «арабская весна» обошлась уже более чем в 150 тысяч человеческих жизней, положенных на алтарь западной свободы и демократии. Спецвойскам Франции и Италии тоже есть кого помянуть за последние два года. Начиная с 1945 года, военные конфликты в Африке унесли в два раза больше человеческих жизней, чем мир потерял во время Второй мировой войны. На наших глазах, почти в прямом эфире, идет уничтожение Сирии, но в Европе предпочитают защищать Pussy Riot.

Наконец, несколько слов о том, куда мы стремимся в своем желании копировать США. Нынешнее поколение американцев уже забыло о том, что такое нормированный рабочий день и оплаченный ежегодный отпуск. По данным кандидата в президенты США Ромни, 22 миллиона американцев получают социальные пособия, а 47 миллионов пользуются карточками для бесплатной раздачи продовольствия. России такая социальная помощь окажется непосильной не только потому, что у нас нуждающихся не меньше, а потому, что российские деньги вынуждены «вкалывать» в других экономиках, и на ремонт поросших грибком медицинских палат, достойные пенсии старикам при нашем воровстве, достигающем 20% от ВВП, денег никогда не хватит.

Но я не сомневаюсь в нашем с вами российском счастье. И неважно, что оно до невозможности виртуально. Оно убедительно. Возьмем, например, случай с Магнитским, этим несчастным бухгалтером (он никогда не был юристом — это вранье), работавшим по найму на американского авантюриста Браудера. Даже через три года после его смерти его продолжают обвинять в уклонении от уплаты налогов, хотя сам он в результате совершенной случайности узнал, что уплаченные его компанией налоги разворованы чиновниками различных ведомств. Но поскольку налоги звучат и там, и тут, то следственному комитету выгоднее говорить о том, что мертвый Магнитский виновен в неуплате налогов (хотя к нему как к физическому лицу такое обвинение предъявлять некорректно), чем обвинять живых и загорелых «слуг народа», являющихся олицетворением сегодняшней власти. Поэтому песня о нашем счастье день ото дня будет звучать только громче из всех СМИ. Поэтому все более «птичьим»будет язык, на котором ныне председательствующая в «двадцатке» Россия декларирует благородные цели и задачи развития и повышения благосостояния.

Но я все равно хочу закончить свои незатейливые рассуждения словами: Слава России! — потому что верю в ее будущее, которому недолго остается быть виртуальным.

01.12.2012.

Хрупкое стекло

В Брюсселе конец лета часто выдается жарким, и многие, если есть такая возможность, стараются в это время оказаться подальше от горячих стен города. Август 1940 года погодой не выделялся, но страшное слово «оккупация» парализовало город сильнее, чем жара. Жители города настороженно наблюдали за людьми в черной форме от , о чем-то перешептывались, но это была еще та стадия страха, когда в соседе до поры не подозревают доносчика и коллаборациониста, тем более если это сосед, с которым ты не один год пьешь пиво. После нескольких расстрелов суть немецкого порядка быстро дошла до сознания простого обывателя, но двадцать с лишним лет вполне беспечной жизни привели к тому, что бельгиец почувствовал себя человеком, впервые заключенным в камеру. Железный лязг закрывающейся двери сначала порождал яростный бунт, и лишь потом в человеке начинало преобладать изощренное желание выжить во что бы то ни стало.

Олег Бурков не задумывался над тем, почему он живет в Брюсселе. Это был его родной город, и завтра ему исполняется семнадцать. Только что оказалась позади школа, желаниям учиться дальше помешала война, но школьное братство было еще сильно, и они, мальчишки всего класса, продолжали встречаться. Было несколько причин для встреч. Во-первых, не так-то легко разбежаться после школы; во-вторых, их всех объединила общая беда, а, в-третьих, неделю назад они собрались и решили бороться с фашизмом. Не зная пока, с чего начать, посчитали, что лучше всего походить по местам недавних боев и, если повезет, собрать оружие, с которым борьба могла выглядеть более конкретно.

На день рождения обещали прийти все его товарищи, кроме Жан-Пьера, который куда-то подевался и не появлялся во всех их общих местах уже пару дней. Жан-Пьер выделялся из всех резкостью, решимостью, а, кроме того, получилось так, что у него одного был старший брат, про которого загадочно говорили, что он – контрабандист.

С утра праздничного дня Олег чувствовал себя приподнято. Подарки, конечно, были скромнее, чем обычно, но само понимание того, что тебе уже семнадцать, наполняло весь день почти волшебным трепетом. Немцы появились неожиданно, когда гости рассаживались за столом. Старший картинно поздравил всех с именинником и надел на него наручники. В воцарившейся тишине был слышен лишь стук сапог спускавшихся по лестнице солдат.

II

Когда Олега ввели в большую комнату с двумя лавками посредине, он увидел свое антифашистское подполье, всем видом показывавшее полное недоумение по поводу ареста. Жан-Пьера не было и здесь. Вскоре появился еще один немец с пачкой каких-то черных квадратов в руках. Квадраты оказались мешками, которые он быстрым движением затягивал на шее каждого, и пленники тут же оказывались в полной темноте. Охраняли их двое часовых с карабинами, которые иногда перекидывались между собой несколькими словами, поэтому можно было определить, что их всего двое. Первым не выдержал Эдди, он тонким голосом робко спросил, можно ли в туалет. Тут же остальные услышали звук удара и последовавший за ним крик Эдди. Когда все смолкло и были слышны только всхлипы, раздался голос одного из солдат:

- Нужно говорить не «можно в туалет», – назидательно сообщал он, – а «господин, солдат, я хочу в туалет». Все поняли? - Послышалось несколько нестройных ответов, но Олег промолчал. Видимо, солдат был еще не очень обременен своими обязанностями, потому что второго удара не последовало, когда Эдди, заикаясь, произнес:

- Господин солдат, я хочу в туалет.

Солдат беззлобно ругнулся, что нужно было понимать как «ну, началось», и, судя по звукам, повел Эдди куда-то в коридор. Так продолжалось трое суток. Есть не давали, пить можно было только из-под крана в туалете. Начиная с какого-то момента, казалось, что черный мешок стал сжимать сознание до ничего не значащей точки. Собственное «я» перестало ощущаться, осознание себя начинало мешать и превращалось в самую невыносимую пытку. Елозившая по лицу черная тряпка выдавливала всё человеческое и низводила пленника до состояния существа. Прежняя жизнь уходила, как облачко, за горизонт, не оставляя памяти и привычных мыслей. Будущее было черным и не хотело светлеть. И Олег заранее был благодарен тому человеку, который сорвет с него этот ужасный, подчинивший его своей власти черный мешок.

Таким человеком оказался следователь. Сначала Олег ощутил его руки, снимавшие мешок с головы. Щурясь от света, который предусмотрительно в этой комнате был неярким, он увидел перед собой аккуратного, даже немного старомодного человека с усиками и откуда-то издалека услышал его голос:

- Я – ваш следователь. Меня зовут герр Пюшель. Ну, садитесь, будем писать.

- Что писать? – Глупо и, к удивлению, подобострастно, спросил Олег, благодарный этому человеку за то, что он снова вернул его в мир света и красок. Ему показалось, что он с головы до пят стал послушными глазами, которые впивались во все, что попадало в поле зрения. Оказывается, можно было радовался канцелярской скрепке, непонятно зачем стоящему на столе арифмометру, карандашам в стакане, стопке белой бумаги, лежащей на углу стола, даже царапинкам на спинке стоящего рядом стула. Шумно от неловкости долго остававшегося незрячим человека он подвинул стул и привычно уперся ладонями в сидение – так он сидел на лавке все это время, получая неожиданные удары прикладом, когда непослушное тело начинало медленно сползать вниз.

- Я вам помогу, – участливо сказал Пюшель, скосив глаза на лежавший рядом черный мешок.

Олега передернуло:

- Нет, нет, я напишу все, что нужно, только я не знаю, что писать. – Ему уже хотелось писать, он готов был писать, готов был делать что угодно, лишь бы только этот мешок не оказался снова на голове, и голова не начала сжиматься в маленький кулачок от липкой и ужасной темноты.

- Ну, для начала напишите, кто вы и что вы, чем занимались. Фамилия, имя, год и место рождения, – Пюшель говорил медленно, и Олег успевал писать то, что от него требовал этот невысокий с быстрыми, но плавными движениями человек, постоянно поднимавший кверху глаза, то ли отвлекаясь на свои мысли, то ли раздумывая, что и как спросить у этого мальчишки, чтобы не терять лишнего времени в такую благодатную субботу.

Пока Олег писал о себе, никакого беспокойства в его душе не было – подумаешь, родился, учился, никаких фамилий, никаких организаций. Но когда Пюшель дошел до места, где, по его понятиям, должен начаться список организации, у Олега хватило лишь силы воли вопросительно посмотреть ему в лицо и подождать, пока тот сам не начнет диктовать весь мальчишечий список их небольшого класса.

- Что? – вопрошающе повис где-то у потолка голос следователя, – Хотите спросить, где ваш Жан-Пьер и почему он не пришел на ваш день рождения? Думаю, что если вы узнаете правду, вам легче будет признаваться в том, как вы стали врагом Рейха. Да предал вас Жань-Пьер, всех и предал, – при этих словах Пюшель напомнил Олегу учителя математики, когда тот разъяснял сложные примеры по алгебре. Только что совсем непонятная задача вдруг обзаводилась элегантным решением, и в глазах учителя замирало торжество. Так и сейчас Пюшель торжествующе смотрел на него, одновременно удивляясь, как этот рослый не по годам, но все-таки мальчик решил противостоять великой стране, к которой он, Пюшель, имел честь и удовольствие принадлежать.

- Он даже не предал, а просто оказался в очередной раз умнее вас, – голос Пюшеля звучал буднично, несколько устало, – ведь он учился лучше вас, правда? И в спорте был лучшим, – теперь интонации следователя были утвердительными. – И даже эту вашу глупость побороться с великим Рейхом он обратил в свою пользу. В отличие от вас, милейший. Просто неделю назад мы прихватили его старшего братца с контрабандными сигаретами и могли бы его расстрелять, потому что в Рейхе преступления не могут совершаться безнаказанно, – Пюшель явно был горд собой, – но тут явился Жан-Пьер и сказал, что сдаст нам целую подпольную организацию, если мы помягче отнесемся к его брату. Мы отнеслись помягче, он, наверное, уже на свободе, а вы, молодой человек, заняли подобающее вам место, потому что глупости, особенно в молодом возрасте, непростительны. Но, я думаю, что если вы не наделали в вашем диктанте большого количества ошибок, то суд это учтет и предоставит вам возможность перевоспитаться. Через труд, естественно, через великий труд!» – и Пюшель замер. Ему хотелось оставаться бесстрастным, честно выполняющим свой долг чиновником. Скоро он пойдет пить пиво, и в запахе хмеля ему будет чудиться волшебный привкус власти над людьми. Да – аромат пива и власть, пиво и власть. Его всегда эффективно работающий мозг ненавидел лишние слова: пиво и власть!

К следователю их больше не вызывали. Они сидели все вместе в ожидании суда. Говорить не хотелось. Для юной души признания не проходят бесследно, но их тяготила не мука, а пустота, которая была так же мучительна, как и окружавшая их несколько дней тьма. Они были пусты. «Как пробирки в химическом кабинете, – подумалось Олегу. – Теперь я знаю, почему мы боимся прикасаться друг к другу. Мы – хрупкое стекло».

Суд проходил по упрощенной процедуре. Он признал их врагами Рейха, но, поскольку никакого вреда Рейху их деятельность нанести не успела, то им была дарована возможность перевоспитаться. Пять лет трудового лагеря. И тут он впервые услышал слово «Дахау».

III

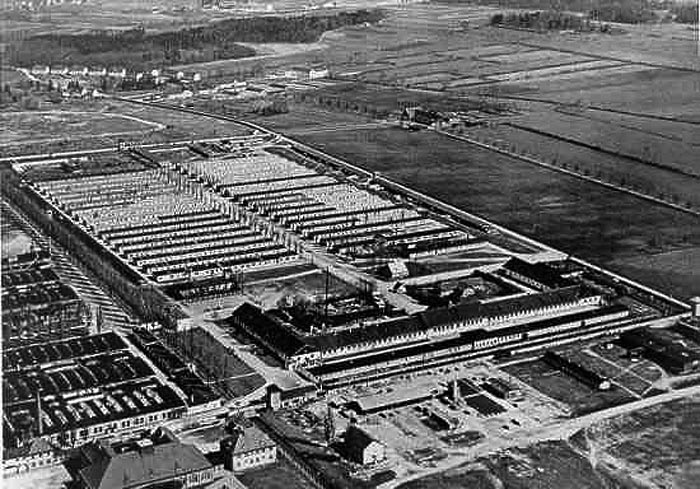

В Дахау этап прибыл ночью. За воротами чернел квадрат плаца. Прямо у ворот – здание администрации. Семь черных силуэтов вышек, бороздящих желтыми столбами прожекторов ночную тьму, которую Олег до сих пор боялся так, словно с его головы всё ещё не сняли чёрный мешок. Лай собак, какие-то новые запахи, санпропускник, в котором заставили плеснуть между ног и под мышками чем-то белым, вонючим и едким настолько, что кожу защипало, потом объяснение того, что такое Дахау и «барак Х», и за что в лагере полагается смерть. Тридцать два барака, коммунисты, евреи, цыгане, «свидетели Иеговы», геи, остальные, капо, центральная кухня, зона крематория, собаки, охрана с оружием по периметру, охрана с палками в зоне, плац, построения, экзекуции и еще много такого, что человеческая память спасительно не умеет хранить долго.

Прожаренная от насекомых одежда пахла дезинфекцией, стриженая голова кололась. Его лагерный номер без остатка не разделился на семь – осталась единица. Но это не огорчило Олега, потому что все старые привычки уже не имели никакого значения. Он стоял в строю. На другой стороне плаца тоже стояли такие же заключенные. Перед строем напротив прогуливался немец со скрипкой в руках и губной гармошкой в кармане, впереди него шел капо, неся обрезок железной трубы в руке. Пока начальство перед его строем обсуждало какие-то свои проблемы, Олег с интересом, а потом со страхом смотрел на то, что происходило на другой стороне плаца. Капо шел и считал. Остановившись напротив десятого от края заключенного, он подождал, пока подойдет немец. Тот, что-то говоря, протянул несчастному скрипку, но узник даже не пошевелился. В следующий момент на его голову обрушился обрезок трубы, которая была в руках капо, и несчастный упал. Капо с немцем шли дальше, пока не остановились перед двадцатым. К ужасу Олега все повторилось еще раз, и второй человек замертво упал на плац. Строй молчал, капо-убийца шел дальше и остановился перед тридцатым. Немец вновь протянул скрипку заключенному, и две худые руки бережно приняли инструмент. Олегу показалось, что он сам чувствует, как узник, не спеша, устраивает подбородник, как замирает рука с поднятым смычком. Капо, ощущая паузу, вопросительно посмотрел на немца, но тот жестом его остановил и достал из кармана губную гармошку. Смычок не торопился извлекать звуки, капо уже встал наизготовку, и тут, разряжая обстановку, полились чарующие звуки вальса. Это было так неожиданно, что по щекам многих узников потекли слезы. Олегу казалось, что он плачет от счастья. От счастья услышать звуки того мира, который у него, не спросив, отняли, надев на голову черный мешок. Вдруг он стал про себя напевать странным образом пришедшую ему на ум фразу, когда они сидели в камере в ожидании суда. На звуки Штрауса неожиданно легко легли слова «мы - хрупкое стекло…» Он не придавал этому никакого смысла, просто слышал музыку и в его голове, как карусель, кружились эти слова. Не шевелясь, стоял капо, весело скрипачу подыгрывал на губной гармошке немец. Наконец, мелодия закончилась. Немец махнул рукой что-то, что должны было, наверное, означать «пусть живет», и они с капо вернулись к началу строя. Заключенные стояли, смотря прямо перед собой, и плакали, не скрывая слез.

Олегу повезло. Первый раз по-настоящему повезло с тех пор, как ему исполнилось семнадцать. Он попал в рабочую команду. Это означало не только возможность работать на объектах, находящихся за территорией охраняемой зоны, но даже ездить в командировки – то в тихие немецкие городки, где приходилось строить и частные виллы, и какие-то таинственные сооружения, то в другие страны, и самым счастливым в этом каторжном житье было то, что иногда можно было целые сутки ехать в поезде, любуясь незнакомой природой и ничего не делая. Самым страшным в этих командировках были городки со своими пекарнями. Каждое утро над ними разносился запах свежего хлеба, который, казалось, отнимает последние силы и делает голод совершенно невыносимым. Все тело превращалось в один большой голодный рот, которому хотелось подержать хоть крошку этого теплого, так замечательно пахнущего хлеба. Олег ненавидел ветер, приносивший запах хлеба, он просил его дуть куда угодно, чтобы только не слышать этот доводивший до обморока запах из другой жизни. Однажды, поезд, возвращавший их в лагерь из Югославии, где в горах они строили какую-то оборону, повернул не к Мюнхену, рядом с которым был Дахау, а стал увозить в сторону Кракова. Шел сорок четвертый год, и на воротах нового для него лагеря он прочел: «Arbeitmachtfrei».

Олег попал в Аушвиц-2 и стал заключенным второй группы, у которой был шанс избежать уничтожения в первые часы после прибытия. Он уже многое умел, три с половиной года в Дахау не прошли даром. Научился работать, не изнуряя себя, избегать палочных ударов, правильно, не спеша, как полагается узнику, есть, но, главное, он научился воровать еду – преступление, после которого в случае поимки жизнь заключенного могла сразу окончиться. Но голод умел отдавать приказы, которым не подчиниться было нельзя. Воровство в лагере – особый шик, принадлежность к касте воров не столько давала преимущества, сколько помогала хотя бы раз в неделю поесть досыта.

Сколько их? – Двадцать пять? Нет, тридцать! Главное – не смотреть в лица: не видел – не предашь. Это было неписаным правилом лагеря. Оставались считанные секунды. Мозг уже подает команды, и тела начинают сжиматься все сильнее. Скоро они сомкнуться так, что будут напоминать крепко связанный плот. Теперь – делать, как все, не обращая ни на что внимания. По неслышной команде их тела вздрагивают и несутся вперед. Охрана беспорядочно наносит удары палками по спинам, по голове, по ногам. Где-то недалеко уже лают собаки, но они опоздают, потому что уже прямо перед глазами – тачки с вареной брюквой. Вот она, брюква, в обеих руках – сколько схватишь, и скорее бегом туда, где не страшны собаки, куда не заходит охрана, чтобы там уже спокойно сесть и наестся. Он сидит на штабеле, голова опущена между колен, зубы вгрызаются в брюкву. Здесь уже никто не отнимет его добычу. На других штабелях тоже виднеются серые согнутые спины жующих людей. Поев, нужно незаметно вернуться в барачную зону. Но он сыт и обязательно вернётся.

Охрана и собаки в штабеля не ходят. Охране просто не нравится бывать здесь, собаки не выносят этот запах, он для них слишком сильный. Штабеля – это преддверие ада. Это бывшие люди, ждущие своей очереди в крематорий. Они уложены аккуратными штабелями. Они мертвы, но они еще не успели забыть, что такое лагерная солидарность, и, прежде чем оказаться вырвавшимся из трубы крематория облаком, – о, их так много, что коптят целых четыре трубы! – они совершат свой последний подвиг. Мертвые спасут живых. В лагере нет надежней убежища, чем штабеля. «Я – хрупкое стекло», – кружится в голове у Олега, размякшего от тяжести и непривычной сытости в животе.

* * *

Так получилось, что 27 января мы сидим с Олегом в московском кафе и пьем водку. Он рассказывает уже долго, то с трудом подбирая слова, то говоря так быстро, что мне трудно разобрать его скороговорку . Я не вмешиваюсь в его рассказ. Я вообще проявляюсь только тогда, когда, по моему разумению, пора поднять очередную стопку.

- Да.., – растягивает он, – в сорок пятом, как раз в этот день освободили… Но ненадолго.

Я вопросительно гляжу на него, и он привычно объясняет:

- Так мне еще наши десятку дали…

Он видит, что произвел нужное впечатление, и продолжает:

- В Коми лес валил, пока Сталин не умер. А в пятьдесят третьем, по амнистии, оказался в Москве.

Я спрашиваю:

- Олег, а наши-то за что?

- Значит, было, за что.., – философски заключает он и без перехода начинает рассказывать смешные байки из своей московской жизни, говорит о том, как стал журналистом, о сыне, который тоже журналист и сейчас бродит где-то по югу Африки. За окном – московский голубоватый снег, Олег чуть-чуть потяжелел от выпитого, но у меня пока легкая голова, в которой совсем некстати кружатся слова: «Мы – хрупкое стекло».

Октябрь, 2008 г.