После похода на Крестовый. В первом ряду сидят (слева направо): Виктор Леонов, Георгий Сафонов, Алексей Радышевцев, Степан Мотовилов. Стоят: Семён Агафонов, Павел Барышев, Дмитрий Ковалёв. Фото Евгения Халдея. - .

В составе разведгрупп находились и норвежцы. Им разрешалось проникать в населенные пункты и привлекать к разведработе родственников и хороших, верных знакомых. И, надо сказать, многие из них хорошо справлялись с такой задачей. Преобладающее большинство норвежцев, а их работало в разведке около 30 человек, включая и девушек-радисток, проявили себя храбрыми, честными разведчиками. Они награждались орденами Красного Знамени, Красной Звезды, а некоторые орденом Ленина.

Но имели они и жертвы. Нарывались на провокаторов. Неосторожные разговоры о появлении в городе нового человека доходили до гитлеровцев. Группы или отдельные члены погибали в схватке с врагом.

Провинция Финмаркен была бездорожной. Единственная дорога, сделанная немцами, от Нарвика до Киркенесса, была с малой пропускной способностью, со множеством переправ, заносимая зимой снегом. Снабжение войск и вывоз сырья немцами производился главным образом морем. Группы сообщали об обнаружении противника, доносили о координатах, элементах движения на разведпост командного пункта флота, который передавал их подводным лодкам и другим силам, находившимся на позициях. Они наносили удары. Такая отработанная схема обеспечивала нанесение последовательных, согласованных по месту и времени ударов по вражеским конвоям на всем пути их следования.

В годы войны разведка всех флотов вербовала агентов из числа военнопленных. Некоторые из завербованных за рубежом добросовестно выполняли свое слово. У черноморцев такими были румыны, у балтийцев и северян – немцы.

Хорошо, например, сработал немецкий агент на севере, выброшенный в ближайший тыл войск в период проведения бомбардировки объекта для маскировки. Имел задачу доносить об отходе немцев под натиском наших сил в 1944 году.

Большинство же переброшенных не вступала в связь с разведкой. А некоторые из ранних вербовок 1942-1943 годов, пытались даже обмануть, затевая с нами радио агентурную игру. Характерен для каждого случая шаблон переговоров – «вышлите связника, передайте денег, новую рацию, пустая ненужная информация».

Конечно, не все было гладко в деятельности разведки флотов в военные годы. Со стороны оперативного состава и отдельных руководителей разведывательных групп и отрядов при действии в тылу врага допускались серьезные ошибки и промахи. Разведка испытала горечь тяжелых провалов, несла потери, жертвы, теряли бойцов. Разведка сталкивалась с многочисленными трудностями военного времени и с теми, которые являлись следствием недоработки предвоенных лет. Достаточно сказать, что в разведке, например, Северного флота 90 процентов оперативного состава, работавшего в первое полугодие войны, не имело теоретической и практической разведывательной подготовки. Поэтому первые операции по переброске разведчиков и агентов в тыл врага подводными лодками и самолетами носили признаки неумения, неорганизованности, отступления от принципов и требований, предъявляемым к такого рода операциям. Это приводило к большому риску, порой неоправданному, в результате чего на том же Северном флоте, чуть не поплатились двумя подводными лодками с их экипажами, одна из лодок, будучи внезапно атакованной противником, потеряла своего командира.

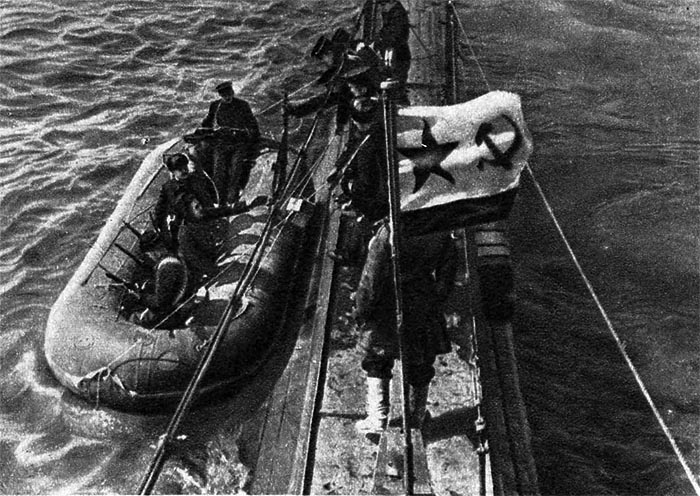

Не было подходящих высадочных средств, чтобы в должном порядке доставлять с на берег перебрасываемых разведчиков и агентов. Те небольшие надувные лодки, что применялись в первых операциях, нередко опрокидывались волной, терялись грузы с запасом продовольствия, другим снабжением, а иногда и люди. Даже упаковка грузов, перебрасываемых разведчикам самолетами, тоже не была предусмотрена. При приземлении грузы разбивались, приходили в негодность. Их остатки, обнаруженные врагом, демаскировали группы разведчиков.

Не было издано соответствующих централизованных документов, регламентирующих деятельность и взаимодействие разведорганов разных ведомств, в том числе при проведении операций по переброске через линию фронта разведчиков и агентов. На Севере и на Балтике, например, такими операциями занимались разведка флота, разведка Армии, разведка НКВД, Штаб партизанского движения.

Виталий Бекренев. Такая же картина наблюдается сейчас. Не далее как в этом, 2004 году, известные мне люди, подготовили Президенту документ о том, что за 200 лет Россия участвовала в 60 серьезных войнах и лишь к одной из них, с Японией в 1945 году, была готова. В остальных случаях отсутствовала ведомственная стыковка добывающих органов, каждый из которых «дул в свою ду-ду», порождалась дезинформация, не было и нет единого центра. Рок с недалекой или провокаторской властью так и преследует Россию.

Скрывая, в целях конспирации, подобные операции друг от друга, переброска самолетами разведчиков, иногда, совершалась в одно и то же время, в одно и то же место, естественно, мешая друг другу и «пугая» друг друга. Были недостатки иного порядка. Опрос военнопленных, например, в первые военные месяцы проводился неумело, как по содержанию, так и по форме. Особенно некоторыми работниками агентурных подразделений, которые подходили к военнопленному, прежде всего, как к субъекту возможной вербовки, но не как к носителю сведений, которыми интересуется командование флотом и его штаб.

Недоработки и недостатки постепенно устранялись. Личный состав разведки обогащался опытом. Но было бы лучше, конечно, если разведка несла меньше потерь, если бы решение ряда упомянутых и иных вопросов было совершено в предвоенное время, в порядке подготовки разведки и ее личного состава к работе в военное время.

Все флотские разведчики проявили себя в годы войны достойными доверия партии и военного руководства. Среди них Константин Иванович Оленев, Александр Александрович Филипповский, Серафим Михайлович Магницкий, начальники отделов РУ Главного Морского Штаба – И.А.Егорычев, Г.Г.Рябухин, Н.А.Васильев, Якуницкий, В.И.Гусев, Н.Т.Москальков, Г.Е.Грищенко, А.И.Гошев, Чутскаев и другие товарищи. Вложили много энергии и творчества в организацию разведывательной работы на флотах начальники разведывательных отделов флотов и флотилий товарищи Н.С.Фрумкин, П.А.Визгин, Д.Б.Намгаладзе, Б.Н.Бобков, Г.Е.Грищенко, М.Батов, Денисов, С.Иванов и другие. Многие из них, к сожалению, не увидели светлого Дня Победы над Германией и Японией, отдав свою жизнь в борьбе за свободу и независимость нашей социалистической Родины.

Контр-адмирал Грищенко Григорий Евтеевич. Начальник Ленинградского Нахимовского училища в 1949-1961 гг.

Не следует, однако, понимать, что победа была одержана только благодаря успехам разведки. Такое понимание было бы глупостью, которую, кстати, допускают некоторые западные писаки, выпускающие в свет книги с таким названием, как, например: «Война была выиграна в Швейцарии». Да, деятельность нашей нелегальной организации в Швейцарии оценена достаточно высоко. Однако всему миру известно, что победу в войне одержал народ.

Большая нагрузка в годы войны легла также на воздушную разведку флотов, действовать которой приходилось в весьма сложных условиях.

Мы не располагали специальным самолетом-разведчиком, который по своим летным качествам и техническому оснащению соответствовал своему назначению и уровню, достигнутому к тому времени в советском авиастроении. Наши «МБР-2», с которыми мы начали войну, с их 150-километровой скоростью, были мало пригодны для тех условий, которые возникли с началом войны. Противник в первый год войны обладал превосходством в воздухе, обусловленным не только количественным превосходством его авиации, но и тактико-техническими характеристиками. Истребительная авиация врага базировалась на аэродромах, располагавшихся вблизи наших военно-морских баз. В этом свете нельзя не оценить подвиги наших воздушных разведчиков, которые вели практически непрерывное разведывание противника на море и на сухопутных, приморских направлениях.

На всех флотах для разведывательных целей приходилось использовать боевые самолеты, в частности, бомбардировщики «СБ», хотя и они по своим летным качествам (скорость 280 км в час, радиус действия 600 километров) уступали самолетам противника. А главное, бомбардировщиков не хватало по боевому воздействию на врага. На Северном флоте к началу войны было всего лишь 11 таких самолетов. Но, начиная с 1942 года, соотношение военно-воздушных сил постепенно изменялось в нашу пользу. Благодаря героическим усилиям тружеников тыла, советские ВВС пополнялись новыми типами самолетов с их совершенными по тому времени летными и боевыми качествами. Эффективность морской воздушной разведки возрастала, она становилась одним из важнейших, постоянно действующих видов оперативной флотской разведки. Количество самолето-вылетов на разведку доходило до 30-40% от всего количества вылетов авиации. А на Севере, например, в 1945 году, когда противник уже изгнанный с советской заполярной земли, предпринял грандиозное подводное наступление, бросив на наши коммуникации до 60 подводных лодок, разведывательные вылеты составляли 70% от общего количества боевых вылетов авиации Северного флота.

Корабельная разведка в годы войны выполнялась подводными лодками и надводными кораблями. Эффективность последних в этом виде деятельности значительно возросла после того, как надводные корабли получили радиотехническое оснащение. Правда, надводные корабли (эсминцы, охотники за подводными лодками, торпедные катера) вели преимущественно тактическую разведку – выходили в море на поиск противника с тем, чтобы атаковать и уничтожить его корабли и транспорты. Подводные лодки тоже вели тактическую разведку, т.е. разведку «на себя», чтобы обнаружить и атаковать врага. Вместе с тем, подводники всех флотов внесли большой вклад в организацию оперативной разведки на морских театрах военных действий.

Разведывательные возможности подводных лодок, развернутых в море на подходах к морским базам врага, на узлах его морских коммуникаций, весьма эффективно были использованы в общем процессе взаимодействия всех видов флотской разведки (воздушной, корабельной, радиоразведки, агентурной), особенно в интересах обеспечения действующих сил флотов против морских перевозок противника. Сведения от подводных лодок незамедлительно сообщались другим видам разведки, которые включались в поиск конвоя, слежение за его движением и наведение на него ударных сил флота. Например, самолет-разведчик, пользуясь сведениями подводной лодки, агентурной группы или радиоразведки, находил конвой противника, зависал над ним и наводил на него силы флота. Конвои врага в составе 12-18 единиц подвергались полному разгрому.

Высокую оценку получила радиоразведка флота.

Об этом свидетельствуют доклады всех Командующих флотами Наркому ВМФ за 1943-1945 годы.

С Балтики, например, писали: «Радиоразведка является одним из основных видов разведки на флоте. Все ее данные используются для принятия оперативных решений».

С Севера писали: «На северном театре, где авиационная и корабельная разведка затруднена и ограничена полярными климатическими условиями, особую роль сыграла радиоразведка». Кстати радиоотряд Северного флота был награжден орденом Красного Знамени.

Командующий Черноморского флота писал: «Радиоотряд ЧФ образцово обеспечивает флот разведывательными данными о противнике».

Радиоразведчики совместно с дешифровальными отделениями разведки флотов выполняли важную и ценную работу.

Генерал-майор Дмитрий Багратович Намгаладзе, начальник разведывательного отдела штаба Черноморского флота. - .

Продолжение следует.