–Х—Б–ї–Є –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–∞—Б—М –ї—О–±–Њ–≤–љ–∞—П —Б—Ж–µ–љ–∞, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ј—А—П –љ–∞ –љ–µ–µ –њ–ї–µ–љ–Ї—Г —В—А–∞—В–Є–ї–Є, —В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —В—Л —Г–ґ–µ –ґ–∞–ґ–і–µ—И—М —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Е–Њ—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ. –Э–Њ –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤, –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–µ—В—П–Љ –і–Њ 16 –ї–µ—В (–≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–∞ –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г) –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї—Б—П. –≠—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ —Б–µ–Ї—Б–µ —Г–Ј–љ–∞—О—В –µ—Й–µ –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–і—Г, –∞ —В–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ—Г –љ–∞—Б —Б–µ–Ї—Б–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ¬ї. –°–µ–Ї—Б–∞ –≤ —В–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ—Е–∞–±–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї —Б–µ–є—З–∞—Б, —В–Њ–≥–і–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –Є –ї—О–±–Њ–є –љ–∞–Љ–µ–Ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ: –±—Г–і—М —В–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є –њ–Њ—Ж–µ–ї—Г–є –Є–ї–Є –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤—Л—И–µ –Ї–Њ–ї–µ–љ–∞ –љ–Њ–≥–∞, —Б—В–∞–≤–Є–ї —Д–Є–ї—М–Љ –≤ —А–∞–Ј—А—П–і ¬Ђ–Ф–µ—В–Є –і–Њ 16 –ї–µ—В –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В—Б—П¬ї.

–Ь—Л –њ–Њ–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–ї–Є —А–∞–љ—М—И–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В–Њ—П—Й–∞—П –љ–∞ –≤—Е–Њ–і–µ –≤ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—С—А—И–∞, –∞–љ–≥–µ–ї –Є–ї–Є –і—М—П–≤–Њ–ї –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —В—Л –µ–є –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П, —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–ї–∞ –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ 16-—В–Є. –§–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ—Л –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Є –њ–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г, –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї —Н—В–Њ—В –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –±–∞—А—М–µ—А –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г. –£ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –њ–µ—А–≤–Њ–≤–Ј–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ —В–∞–Ї –љ–µ –ґ–і–∞–ї —Б–≤–Њ–є 16-–є –і–µ–љ—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї —А–µ–±—П—В–∞ –Є–Ј —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞, –љ–∞ –≤–Є–і –Њ–љ–Є –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ. –Ш –≤ –і–µ–љ—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л—Е 16-—В–Є –ї–µ—В —Н—В–Є —А–µ–±—П—В–∞ —Б –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–µ–±–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: ¬Ђ–°–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М!¬ї

–Ф–∞! –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —Б—В–µ–љ—Л —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –љ–µ —Г–±–µ—А–µ–≥–ї–Є –љ–∞—Б –Њ—В —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Њ–≤. –Т—Б–µ –њ—А–µ–њ–Њ–љ—Л, –Ј–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–∞—Б, –Љ—Л —Б —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї–Є. –Ш –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —А—П–і –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ, —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е —В–∞–±—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М. –Ю–і–љ–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –Ї —З—Г–ґ–Є–Љ –≤–µ—Й–∞–Љ.

***

–Э–∞—И–Є–Љ–Є –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±—Л–ї–Є —В–µ –ґ–µ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є, –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–µ –Є–ї–Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –≠—В–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞, –±–µ–ї—М–µ, —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ. –≠—В–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞ –≤–Є–і—Г —Г –≤—Б–µ—Е –Є –љ–µ –Ј–∞–њ–Є—А–∞–ї–Є—Б—М. –Ч–∞—З–µ–Љ –Ј–∞–њ–Є—А–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є —Г –≤—Б–µ—Е –µ—Б—В—М —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Є —Г —В–µ–±—П? –І—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—В—М –Є—Е –њ–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Б–µ –њ–Њ–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –±–Є—А–Ї–∞–Љ–Є, —В–∞–є–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ—В—М –Є —Б–≤–Њ–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ. –Я—А—П—В–∞–ї–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤–µ—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Љ–µ—В—М: –µ–і—Г, —Б–Є–≥–∞—А–µ—В—Л, –і–µ–љ—М–≥–Є –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ, –Є–ї–Є —В–Њ, —З—В–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–µ –Ї–∞—Б–∞–ї–Њ—Б—М: —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –і–µ–≤—З–Њ–љ–Њ–Ї. –Ф–ї—П –Є—Е —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ—Л–µ —Е–Є—В—А—Л–µ (–∞ —Н—В–Њ вАУ –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л) –њ—А–Є—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є, –≥–і–µ —Н—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤—В–Њ—А–Њ–µ –і–љ–Њ. –Ь–µ–ї–Њ—З–Є, –≤—А–Њ–і–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–∞, —Й–µ—В–Ї–Є –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–љ–Њ–є —А–∞–Ј –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є, –љ–Њ —Н—В–Є –њ—А–Њ–њ–∞–ґ–Є –±—Л–ї–Є, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –≤–µ—Й–∞–Љ: —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є —З—Г–ґ–Є–Љ.

–°–ї—Г—З–∞–Є –≤–Њ—А–Њ–≤—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–∞—И–Є—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М. –Ш –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –≤ 1960 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ 6-7-–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е, –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–њ–∞–ґ: –≤ –Љ–∞–µ –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Є —В–∞–њ–Њ—З–Ї–Є —Г –Т–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–≤–∞, –≤ –Є—О–љ–µ вАУ –≤–∞–Ј–µ–ї–Є–љ —Г –С—А—Л–Ї–Є–љ–∞, –∞ 13 –Њ–Ї—В—П–±—А—П вАУ –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–ї–Ї–∞ —Г –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞. –Я—А–Њ–њ–∞–ґ–Є –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ, –Є –Њ –љ–Є—Е –љ–µ —Б—В–Њ–Є–ї–Њ –±—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤—Б–µ —Н—В–Є –≤–µ—Й–Є –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е. –Я–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П–Љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –Ї—А–∞–ґ–Є, –Є –≤–Њ—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Є–Ј–Њ–±–ї–Є—З–µ–љ –Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —В–Њ—В —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –Љ–µ—А, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М —А–∞—Б–њ—А–∞–≤—Г. –Т–Њ—А–Є—И–µ–Ї, –Њ–±—Л—З–љ–Њ, —Б—А–∞–Ј—Г –Њ—В—З–Є—Б–ї—П–ї–Є. –Ґ–∞–Ї –±—Л–ї –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ –Ы–µ–±–µ–і—М –Т.–Я. (—В–µ–њ–µ—А—М –≤ —А–Њ—В–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –Ы–µ–±–µ–і—М –Т.–Ш. вАУ –њ–Њ–ї–љ–∞—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г).

–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ–µ –≤—Б–µ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М? –Ъ—А–∞–ґ–Є –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Є —В–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М. –Э–Њ –≤ —В–Њ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –ґ–Є–ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ!? –Р –≤–µ–і—М –Ї—А–∞–ґ–Є —Б–ї—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –Є –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞—Е.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ—Н—В –±—Л–ї –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ 1816 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј –Ј–∞ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–µ –≤–Њ—А–Њ–≤—Б—В–≤–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–µ–љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О—В—Б—П –Ї—А–∞–ґ–Є –≤ —Б—В–Њ–ї—М –њ—А–Є–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е? –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Н—В–Њ –і–µ—В—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–≤–Є—Б—В—М? –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —З—Г–ґ–Є—Е –≤–µ—Й–µ–є? –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –ї–Є—З–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–≤–Њ–µ –Є –Љ–Њ–µ –ї–µ–ґ–Є—В —А—П–і–Њ–Љ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Є—Б–Ї–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П. –Ь–Њ–ґ–µ—В, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Є –љ–µ –≤–Њ—А–Њ–≤—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ, –∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —З—Г–ґ–Є–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є.

–Ґ–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—Г–µ—В–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –ї–Є—З–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞, –≥–і–µ –±—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П. –Т—Б–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –њ—А—П—В–∞–ї–Є—Б—М –≤–µ—Й–Є –Є–ї–Є –њ—А—П—В–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —И—Е–µ—А–∞–Љ–Є. –°–њ—А—П—В–∞—В—М—Б—П вАУ –Ј–љ–∞—З–Є—В ¬Ђ–Ј–∞—И—Е–µ—А–Є—В—М—Б—П¬ї. –С–µ–ї–Њ–≥—Г–± –њ–Њ—П—Б–љ—П–µ—В: ¬Ђ–°—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Г–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П, —В–Њ —Е–Њ—В—П –±—Л –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В—М –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–µ–і—А–µ–Љ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–Ї–∞ –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї–Њ –Є –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–љ–Є—П. –Т 10-11 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е –Њ—З–µ–љ—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ –≤ —В–µ–њ–ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Є–і–µ—В—М –љ–∞ —З–µ—А–і–∞–Ї–µ –љ–∞–і –∞–Ї—В–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–ї–Њ–Љ, –Є–Ј —Б–ї—Г—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –≤–Є–і –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–Є–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Н—В—Г ¬Ђ—И—Е–µ—А—Г¬ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –Є –љ–∞ –і–≤–µ—А—М –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞–Љ–±–∞—А–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–і–≤–∞–ї –≤ –Ї–Њ—В–µ–ї—М–љ—Г—О. –І—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є –≤ ¬Ђ—И—Е–µ—А–∞—Е¬ї? –Ъ—Г—А–Є–ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –∞ –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ - –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ. –†–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л ¬Ђ–Ј–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї, –Њ —З–µ–Љ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ –±—Г–і–µ—И—М, –∞ –і–µ—А–ґ–∞—В—М —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–µ–±–µ –Љ—Л –µ—Й–µ –љ–µ –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є—Б—М¬ї.

***

–Т –Є—В–Њ–≥–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –љ–µ–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–µ—И—М—Б—П —Б –Є–ї–ї—О–Ј–Є—П–Љ–Є –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—И—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –њ–Њ—А–Њ–Ї–∞–Љ–Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Э–Њ, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ–Є –Њ–і–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤ –љ–∞—И–µ–є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –∞ –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Њ–љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є –љ–∞—И—Г —Б—Г–і—М–±—Г. –Ш–Ј –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Х—А–Њ—И–Ї–Є–љ, –Ч–∞—Б–ї–Њ–љ–Ї–Є–љ –Є –Т.–Я.–Ы–µ–±–µ–і—М (–љ–µ –њ—Г—В–∞—В—М —Б –Т.–Ш.–Ы–µ–±–µ–і–µ–Љ) –њ–∞–ї–Є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є –њ–Њ—А–Њ–Ї–∞. –Я—А–Є—З–µ–Љ, –Х—А–Њ—И–Ї–Є–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –і–∞–ґ–µ –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –њ–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞. –Э–∞ —Н—В–Є—Е —А–µ–±—П—В —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ, –µ—Б–ї–Є —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–Љ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, –љ–Њ —В–∞–Ї –±—Л–ї–Њ.

–Ш–Ј –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ 7-–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ (1960вАУ1961 –≥–≥.) –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —Г—И–µ–і—И–Є–µ –њ–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О: –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–∞—И–Ї–Њ–≤, –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Т–Є–Ї—В–Њ—А (—П–Ј–≤–∞), –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–є –Њ—В—Б–µ–≤ –њ–Њ –Ј—А–µ–љ–Є—О: –С–µ–ї–Њ—Г—Б–Њ–≤, –°—В–∞—А–Њ–і—Г–±—Ж–µ–≤, –Ш–≤–Њ–ї–≥–Є–љ, –Я—А–Њ—Ж–µ–љ–Ї–Њ, –Ь–Є—Е–Њ—В–∞–є–Ї–Є–љ, –Ы–Є—Б—В—А—Г–Ї–Њ–≤. –Р –≤–Њ—В –Ц–Њ—А–∞ –Ы–Є–Њ–і—В –Є –Ц–µ–љ—П –§—А–µ–є–±–µ—А–≥ —Г—И–ї–Є –њ–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О. –Ф–≤–∞ –Т–∞—Б–Є - –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤ –Є –Ъ–∞–ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤ (—Б—Л–љ 1-–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є) –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–Ї–Є.

–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М, –љ–Њ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–Ј —Н—В–Є—Е —А–µ–±—П—В –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї–Ї–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1962 —Г—И–µ–ї –њ–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤. –Ю–љ –і—А—Г–ґ–Є–ї —Б –Ѓ—А–Њ–є –Ь–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ, –Њ–±–∞ –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤—Л –Є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л. –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –±–µ–Ј –і—А—Г–≥–∞, –Ѓ—А–∞ –Њ—З–µ–љ—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї. –°–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —А–µ–±—П—В–∞. –Т–Њ—Б—М–Љ–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —П–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ–Ї–Є–Љ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ –≤ —Б—Г–і—М–±–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е. –Ю—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±—П—В –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ї–Є–±–Њ —Б–∞–Љ–Є —Г—И–ї–Є, –ї–Є–±–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л.

–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ —З–∞—Б—Л —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞—Б –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї —Б –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Є–Ј–Є—В–Њ–Љ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є–є —Б—В–µ–љ—Л —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Ц–µ–љ—П –§—А–µ–є–±–µ—А–≥ (¬Ђ–§—А—Г–љ—Б–µ–ї—М¬ї). –У–Њ—Б—В—М –±—Л–ї –љ–µ–ґ–і–∞–љ–љ—Л–є. –Ю–љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є —В—А–Њ–њ–Њ–є - —З–µ—А–µ–Ј –Ј–∞–±–Њ—А—Л –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞ –≤–Њ–і–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ю–љ —Г–і–∞—З–љ–Њ —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є—П –Є –њ—А–Є–±—Л–ї –Ї –±—Л–≤—И–Є–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Э–∞ –±–µ–і—Г –µ–≥–Њ ¬Ђ–Ј–∞—Б–µ–Ї¬ї –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—Е—А–∞–љ–љ–Є–Ї, –Є –љ–∞—И–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Ю–љ –±—Л–ї –≤—Л–і–≤–Њ—А–µ–љ –Є–Ј —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ —Б –њ–Њ—З–µ—В–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і.

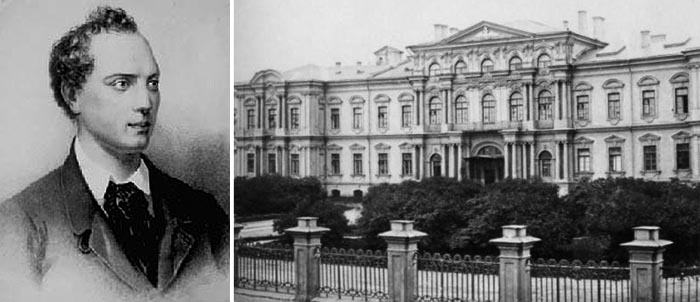

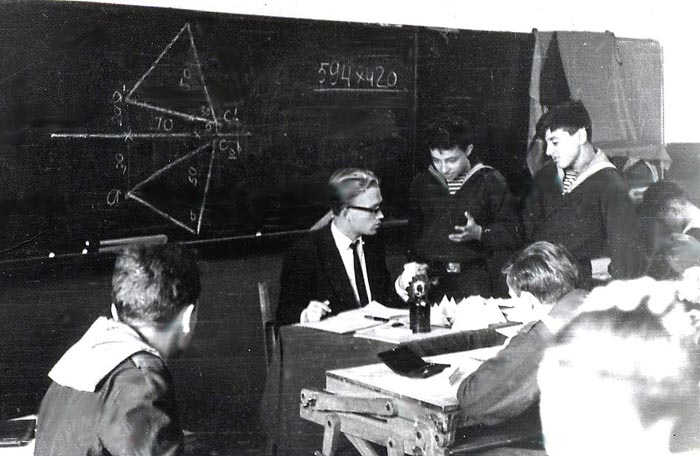

–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –°–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ: –Т.–Т.–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –Х.–С–µ–ї—П–µ–≤, –≠.–Р.–Р–≤—А–∞–Љ–µ–љ–Ї–Њ, –Т.–Ъ–∞–ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Р.–Ь–Є—А–Њ—И–Є–љ, –Р.–°–Є—А–µ–љ–Ї–Њ, –Ю.–Ю—Б–Є–њ–Њ–≤. 1963 –≥–Њ–і.

***

–Ш–Ј –њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е –Ї –љ–∞–Љ –≤ —А–Њ—В—Г –≤ 1961 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ –Њ–і–љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В–љ–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М. –≠—В–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ц–Є–Љ–µ—А–Є–љ вАУ —Б—Л–љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–Є. –Т–µ—Б—М –њ—А–Њ–Ї—Г—А–µ–љ–љ—Л–є, –≤ –Њ—З–Ї–∞—Е-–ї–Є–љ–Ј–∞—Е. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї–Є —П–≤–љ–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ, –Њ—Б–Њ–±–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–µ –љ–∞–і–µ—П—Б—М, —З—В–Њ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П –Љ–Њ—А—П–Ї, –љ–Њ –≤—Л—И–µ–ї –±—Л ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В–Њ¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ю—В–µ—Ж —Г –У–µ–Њ—А–≥–Є—П - —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є —Г—З–µ–љ—Л–є –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞. –Т 1941 –Њ–љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–Њ–Љ –Ф–љ–µ–њ—А–Њ- –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –У–≠–°, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л. 15 –ї–µ—В –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є (—В–∞–Ї —А–∞–љ—М—И–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–Є). –° 1957 –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –У–Њ—Б–њ–ї–∞–љ–∞ –†–°–§–°–†. –Я–Њ–і –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–≤—С—А–љ—Г—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—О —Н–љ–µ—А–≥–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–∞—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Х–і–Є–љ–Њ–є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Њ—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Т 1958 –≥–Њ–і—Г –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є—О, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–∞—Б—В–∞–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–ї—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є, –љ–Њ –≤ 1961 –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –°–°–°–† –њ–Њ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В. –Ш –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї —Б—Л–љ–∞ –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.

–°–∞–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є вАУ –њ–∞—А–µ–љ—М –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–є, –Є –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –љ–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–є. –Э–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Њ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –Є –≤ —Г—З–µ–±–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Њ—В—Б—В–Њ—П–ї —Ж–µ–ї—Л–є —Г—А–Њ–Ї —З–µ—А—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е –њ–µ—А–µ–і –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–Є—З–µ–Љ, –≤—Л–Ї–ї—П–љ—З–Є–≤–∞—П —Б–µ–±–µ —В—А–Њ–µ—З–Ї—Г.

–£—А–Њ–Ї —З–µ—А—З–µ–љ–Є—П. –°–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ: –Т.–Ъ—А—Л–ї–Њ–≤, –Р.–Ґ.–Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ–≤, –Р.–°–Є—А–µ–љ–Ї–Њ, –Ы.–Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. 1963 –≥–Њ–і.

–Ю–љ –њ—А–Њ–±—Л–ї –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≥–Њ–і–∞ –Є –±—Л–ї –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О вАУ —Б—Л–љ, –љ–∞ –Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і, –≤ –Ї–Њ—А–љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П –≤ –ї—Г—З—И—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г.

–Т —Н—В–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –≤—Б—П –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є: –Љ—Л —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤—Л–Ї—А—Г—В–∞—Б–∞–Љ–Є –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –±—Л–ї–Њ —Е—Г–ґ–µ, –∞ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –ї—Г—З—И–µ. –Я–Њ–Ї–∞ –Љ—Л –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –У–µ–Њ—А–≥–Є—П, —Г –µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Њ—Б—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: –Њ–љ —Б—В–∞–ї –Я–µ—А–≤—Л–Љ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –У–Њ—Б–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ –љ–∞—Г–Ї–µ –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ, –∞ –≤ 1971 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ –Њ–љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –Є —Б—В–∞–ї –Я–µ—А–≤—Л–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Т–Э–Ш–Ш–Я–Ю–£ вАУ –Т—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —Б–Љ–Њ–≥ –±—Л –Њ–љ —Б—В–∞—В—М –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, –і–∞ –µ—Й–µ —З–ї–µ–љ–Ї–Њ—А–Њ–Љ –Р–Э –°–°–°–†, –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –Љ—Л? –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–Љ?

[1] –¶–Т–Т–Ь–Р. –§.903. –Ю–њ.16. –Ф.7. –Ы.294

[2] –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ —Б–Љ.: –°–∞–њ–∞–љ–Ї–µ–≤–Є—З –Ѓ. –С–Њ–µ–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞// –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—А—П–Ї. 9 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1968.

–У–ї–∞–≤–∞ 7. –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞

–Я–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –°–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ: –С.–У–Њ—А–µ–ї–Є–Ї, –Т.–°—В—А–Њ–≥–Њ–≤, –Т.–Ъ–Њ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ–≤, –Т.–Т.–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –Х.–С–µ–ї—П–µ–≤, –Љ–Є—З–Љ–∞–љ –Ш.–Х.–Ы–µ—Б–љ–Є—З–Є–є, –Љ–∞—В—А–Њ—Б –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞, –Р.–Ь–Є—А–Њ—И–Є–љ, –Т.–Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤, –Ш.–Ч–∞–і–≤–Њ—А–љ–Њ–≤, –Я.–Х–≤—Б–µ–≤—М–µ–≤. 1962 –≥–Њ–і.

1961-1962 —Г—З–µ–±–љ—Л–є –≥–Њ–і. –Ь—Л —Г—З–Є–Љ—Б—П –≤ –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ. –°—А–µ–і–љ–Є–є –љ–∞—И –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В 14-15 –ї–µ—В. –Т —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ 486, –∞ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –µ—Й–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ вАУ 472 –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞.

–Я–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є 14 –ї–µ—В –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—П—В –љ–∞ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ—Г—О –љ–Њ—А–Љ—Г –њ–Є—В–∞–љ–Є—П —Е–ї–µ–±–Њ–Љ –Є –њ–Њ—З—В–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –≤ –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї. –Ъ–Њ–ї—П –Я–µ—В—А–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї –∞–љ–Ї–µ—В—Г, –≤ –≥—А–∞—Д–µ ¬Ђ–њ–Њ–ї¬ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї вАУ ¬Ђ–і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є¬ї. –Ъ –Љ–∞—О 1961 –≥–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л 1946 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ (—П–љ–≤–∞—А—М, —Д–µ–≤—А–∞–ї—М) 1947-–≥–Њ. –Т—Б–µ–≥–Њ вАУ 13 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ –≤ –Љ–∞–µ, –±–Є–ї–µ—В—Л –≤—А—Г—З–∞–ї–Є —Г –Љ–∞–≤–Ј–Њ–ї–µ—П –Ы–µ–љ–Є–љ–∞. –Р —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і вАУ —Г –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Ч–Њ–µ –Ъ–Њ—Б–Љ–Њ–і–µ–Љ—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є, –њ–Њ –њ—Г—В–Є –љ–∞ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –≤ —А–Њ—В–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї –С–Њ—А—П –С—Л—Е–∞–љ–Њ–≤.

–Ф–µ–ї–∞ —Б —Г—З–µ–±–Њ–є —Г –љ–∞—Б –Њ–±—Б—В–Њ—П–ї–Є –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ. –Я–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ 1-–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–і–Є—П —А–Њ—В–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В 5-–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Ш–Ј –і–µ—Б—П—В–Є –і–≤–Њ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ—П—В–µ—А–Њ вАУ –љ–∞—И–Є. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–ї—П —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Б—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —Б—А–µ–і–∞–Љ, –љ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Н—В–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ.

–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ "–Ю–± —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–Є —Б–≤—П–Ј–Є —И–Ї–Њ–ї—Л —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є –Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –°–°–°–†" (1958 –≥–Њ–і–∞), –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—В—М –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–ї–µ—В–љ—О—О –љ–µ–њ–Њ–ї–љ—Г—О —Б—А–µ–і–љ—О—О –Њ–±—Й–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г. –Э–Њ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –Ї—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –љ–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є, –∞ —Б–µ–Љ–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤. –Я–Њ –Є–і–µ–µ, —Г –љ–∞—Б –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–Љ –і–ї—П –љ–∞—Б —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–≤–∞—П –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞.

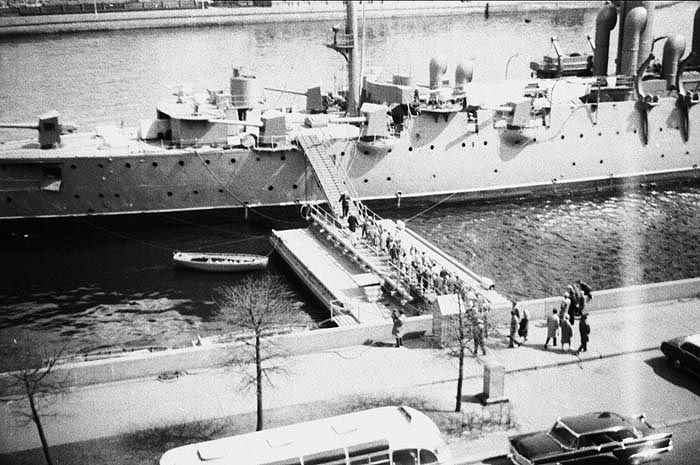

–Э–∞—И–Є –Ї–ї–∞—Б—Б—Л –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є –љ–∞ –С–Њ–ї—М—И—Г—О –Э–µ–≤–Ї—Г. –°–≤–µ—А—Е—Г –Љ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –Ј–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї. –£ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞—И–Є —И–ї—О–њ–Ї–Є, –Є—Е –њ–Њ –≤–µ—Б–љ–µ –і—А–∞–Є–ї–Є –Є –Ї—А–∞—Б–Є–ї–Є, –∞ –ї–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ –љ–Є—Е —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –Э–µ–≤–µ. –У–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О –Љ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И–Є —Б—В–∞—А—И–Є–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є –љ–∞ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А—Г¬ї —Г–≥–Њ–ї—М, 800 —В–Њ–љ–љ –±–µ–Ј –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞, –і–µ–љ—М –Є –љ–Њ—З—М. –Р –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–љ–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–±–ї–Є–≤–∞–ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Г—О –њ–∞–ї—Г–±—Г –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ–ї–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Т–Њ—В —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е вАУ –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞.

–Ъ—А–µ–є—Б–µ—А "–Р–≤—А–Њ—А–∞". –Т–Є–і –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –§–Њ—В–Њ 1964 –≥–Њ–і–∞.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б.