Завершение.

Оставлять комментарии могут и незарегистрированные пользователи - не стесняйтесь.

| Классик военной мысли, генерал А.Е. Снесарев в монографии «Философия войны», исследуя закон непрерывности войн, отмечал: «Если война с далеких дней старины и по наши дни течет непрерывно, составляя неотъемлемую принадлежность рода человеческого, то в этом уже можно видеть намек на закон вечности войны … это явление может оказаться вечным спутником человечества». Более того, он обратил внимание на тот факт, что велико было число попыток покончить с войной, но многие из них оказывались тщетными, а некоторые из них дезориентировали общественность и стали причиной ошибок в политике, повлекших большие общественно-политические катастрофы. |

| Межгосударственным отношениям свойственна постоянная конфликтность, которая является выражением, своего рода функцией межгосударственной напряженности, вызываемой очередным столкновением национально-государственных интересов в различных сферах деятельности на международной арене. Каждая из исторически существовавших систем международных отношений развивалась под своим особым «знаком» межгосударственной напряженности. Так, доминирующим мотивом конфликтного поведения государств и основной причиной кризисов и войн в системе межгосударственных отношений 16-17 веках был религиозный евангелизм, в системе 17-18 веков – династическая власть, в системе 19 века – национализм, после 1917 г., наряду с национальной враждой, главенствующим мотивом становится политико-идеологическая конфронтация. Во многом, однако, эти мотивы являлись производными от коренной, глубинной причины жесткого поведения государств – геополитического соперничества. Большая часть истории человечества развертывалась в ситуации борьбы за контроль над неосвоенными или уже захваченными территориями, за их недра и богатства. |

Запад (а это главный противник) – это морская цивилизация, которая критически зависит от морской деятельности, прежде всего от:

1) Морских перевозок

Морские перевозки – фактор постоянный.

Без морских перевозок Запад существовать не может, без них он умрет: - Безопасность морских перевозок навсегда!

Угроза морским перевозкам Запада – это ледяной душ и строгий ошейник.

2) Возможности проекции силы с моря на берег.

В определенные исторические периоды морская западная цивилизация не могла существовать не только без морских перевозок, но, и без проекции силы.

Проекция силы, безусловно, важна и для сухопутных цивилизаций, но морские цивилизации проецируют силу именно с моря на берег, вследствие высокого уровня развития своей морской деятельности.

Необходимость проекции силы (для морских цивилизаций «с моря – на берег») фактор периодический, вызываемый либо одной из двух главных причин, либо обоими этими главными причинами.

Первая причина.

Проекция силы осуществлялась, прежде всего, конечно для захвата территорий и ресурсов, необходимых для ускоренного развития и поддержания более высокого уровня жизни: 400 лет назад Запад захватывал Виргинию, Нью-Йорк и грабил золото инков, а сегодня грабит иракскую и русскую нефть.

Лишение Запада возможности проекции силы с моря на берег – это лишение Запада возможности грабить ресурсы туземцев, а значит и ускоренно развиваться, и поддерживать более высокий уровень жизни. Например, срыв морского удара Запада по Ирану значительно осложняет выполнение задачи по установлению Западом контроля над газовыми ресурсами средней Азии и России и путями их транспортировки.

Отставание в развитии и уровне жизни ведет к гибели…

Но, существует и вторая причина для проецирования силы с моря на берег: необходимость устранения военного конкурента.

В некоторые исторические периоды возможность проекции силы на берег была жизненно, критически необходима для выживания как морских, так и сухопутных цивилизаций, например: Пунические войны, колониальная экспансия Запада, обе мировые войны.

Сегодняшняя Россия как раз и представляет собой сочетание двух главных причин для проекции силы:

1) Национальное богатство РФ составляет около 30% от мирового богатства: земля, вода, нефть…

Причем, 30% это современный обрубок, без Украины, Белоруссии, Казахстана…,

2) СЯС РФ – это единственная сила, которая может гарантированно уничтожить Запад, причем в течение 40 минут.

Выводы:

1) в обозримой перспективе противостояние России и Запада неизбежно,

2) предотвратить горячую фазу этого столкновения – войну, можно только готовясь к этой войне,

3) важнейшая задача – срыв (ослабление) проецирования Западом силы с моря по береговым целям РФ.

Критическая зависимость от морской деятельности вынуждает Запад обеспечивать безопасность этой деятельности, т.е. осуществлять морской контроль в глобальном масштабе.

Причем, независимо от состояния ВМФ России, т.е. Запад всегда будет иметь развитые средства морской деятельности, а значит и средства осуществления морского контроля.

Россия качественно отличается от Запада независимостью от морской деятельности: Россия критически не зависит от гражданской морской деятельности – русские могут позволить себе совсем не ловить рыбу в морях и океанах, не добывать там другие ресурсы, и не возить грузы морем, а противник не может себе такого позволить, или он погибнет.

Военно-географический фактор не дает преимущества ни одному из противников, но не перстает играть важной роли:

1) С поступлением на вооружение БРПЛ и стратегических КРМБ территория России и Запада одинаково доступна для проекции силы с моря.

2) Россия обладает, так называемыми «бастионами» (Белое, Карское и Охотское моря), в которых могут эффективно обеспечиваться патрулирующие РПКСН. Такие же «бастионы» есть и у противника, но это не отменяет наличия русских «бастионов».

Основных задач ВМФ РФ всего 5, в том числе первых – 2, вот они в порядке приоритета:

1а) срыв (ослабление) удара КРМБ и другим ВТО МБ врага по своей территории, т.е. обеспечение наземных СЯС: РВСН и стратегической авиации,

1б) обеспечение РПКСН,

2) срыв (ослабление) удара БРПЛ врага по своей территории,

3) препятствование всем видам морской деятельности противника, прежде всего перехват морских коммуникаций,

4) проекция силы.

Независимость России от морской деятельности позволяет России не осуществлять морской контроль в глобальном масштабе, а лишь там, где он критически необходим: в сравнительно небольших акваториях «бастионов».

На всех остальных морских ТВД ВМФ РФ достаточно иметь возможность отказать в морском контроле противнику и таким образом сорвать (ослабить) проецирование силы с моря по своей территории, а в необходимых случаях и самой спроецировать силу по территории врага.

Фактически выполнение этих задач сводится к отказу в морском контроле противника.

В условиях войны, потеряв морской контроль, противник не сможет обеспечить безопасность морских носителей КР и ВТО, значит, противник не сможет нанести полномасштабный удар КРМБ и другим ВТО МБ по стратегическим целям на территории РФ. Это означает, что ВМФ РФ выполнит задачу 1а.

Потеряв морской контроль, противник не сможет гарантированно сорвать (ослабить) залп РПКСН.

Это означает, что ВМФ РФ выполнит задачу 1б.

Важно, что одновременно с выполнением задачи 1б, при определенных условиях ВМФ РФ выполняется и задача 2: срыв удара БРПЛ врага по своей территории – за счет принципа гарантированного взаимного уничтожения.

Гарантированное выполнение 2-й задачи требует установления ВМФ РФ морского контроля в тех акваториях, где осуществляют патрулирование ПЛАРБ врага. Это задача решаема в принципе, но требует бОльших ресурсов.

Потеряв морской контроль, противник не сможет обезопасить свою морскую деятельность, прежде всего морские коммуникации. Это означает, что ВМФ РФ выполнит задачу 3.

Потеряв морской контроль, противник не сможет гарантированно защитить свой берег от удара с моря, или захвата побережья. Это означает выполнение ВМФ РФ задачи 4.

ВМФ СССР решил все задачи, которые перед ним были поставлены:

1б) обеспечил свои РПКСН,

2) недопустил (сорвал) удар БРПЛ (морскими баллистическими ядерными ракетами) по территории своей страны,

3) в случае войны эффективно препятствовал всем видам морской деятельности противника, прежде всего, перерезал жизненно необходимые противнику морские коммуникации,

4) в случае войны мог по берегу ударить и захватить этот берег.

А вот задачу 1а) «срыв (ослабление) удара КРМБ и другим ВТО МБ врага по своей территории» ВМФ СССР не решил – ее еще не было в то время, эта задача новая:

«…Если не принять быстрых и действенных мер, уже к 2020 году вся территория России будет легко простреливаться гиперзвуковыми ракетами, которые поставят под угрозу возможность упреждающего ядерного удара…»

Главком ВВС генерал-полковник А.Н. Зелин, 19 января 2008 г., доклад на ежегодном общем собрании АВН РФ, источник: .

Вот это и вызывает особую тревогу: решит ли эту новую задачу РФ?

Не ВМФ РФ, а именно современное квазигосударство РФ.

Дело в том, что решение такой задачи требует системного подхода, в т.ч. не только концентрации ресурсов (материальных, трудовых и научных, а не «финансовых», которые просто форма), но и контроля за их использованием, за конечными результатами, а значит и реальной ответственности виновных в невыполнении тех, или иных решений.

Об ответственности сегодня говорить не приходится: разворовывание растущих военных расходов РФ достигло беспрецедентных масштабов за счет концентрации армейских финансовых потоков - основная задача Сердюковым выполнена.

Происходящее хуже ельцинских 90-х: воровство верхушки уничтожает не только корабли, производственную базу и инфраструктуру, но, и кадры, и школу, системно. А когда нет кадров и школы, то говорить о ВС и ВМФ бессмысленно.

Кроме необходимости концентрации материальных ресурсов, воссоздания производственной базы, спасения школы, необходимо, также, понимать основные направления взаимного влияния научно-технического прогресса и военно-морского искусства.

Именно понимать, а не тупо повторять, например, знаменитые слова С.Г.Горшкова: «господство в воздухе над морем означает господство над морем».

Очевидно, что господство в воздухе над морем перестает быть самолетным, а становится беспилотным. Но, жизненно необходимо заглянуть еще дальше: что это за беспилотники? какие задачи они будут выполнять?

На мой взгляд важными являются следующие моменты.

1. Лучший ударный беспилотник – это ракета, которая:

- дальше, чем возвращаемый аппарат,

- быстрее, чем возвращаемый аппарат,

- на порядок менее габаритная, чем возвращаемый аппарат, а с учетом запасов топлива, квалифицированного обслуживающего персонала и прочих «радостей», необходимых для обеспечения действий возвращаемого аппарата, ракета менее габаритная на несколько порядков,

- в отличие от возвращаемого аппарата, ракета не требует кошмарного палубного цикла «взлет-посадка» и обслуживания,

- в отличие от возвращаемого аппарата, ракета не требует дорогущей и длительной подготовки пилотов, которых убивают, и которых некем заменить,

- ракета позволяет нанести более массированный удар.

Так, экспериментальный возвращаемый БПЛА Х-47 при взлетной массе около 20 тонн, со скоростью 0,7–0,8М несет на расстояние до 2,8 тыс км. полезную нагрузку массой около 2 тонн.

Аналогичную нагрузку с аналогичной скоростью и на близкое расстояние доставят около 16-17 КР «Томагавк».

Но, в отличие от Х-47, «Томагавкам» не нужна взлетно-посадочная полоса, запасы запчастей и топлива и соответствующее обслуживание: «Томагавк» загружается в пусковую установку и хранится там весь период своей службы. Перехватить 16-17 Томагавков труднее, чем 1 Х-47.

Стоимость 16-17 «Томагавков» составляет не более 20% от стоимости Х-47, а с учетом многолетнего срока службы не более 1%.

Сравнение боевых возможностей возвращаемого ударного БПЛА Х-47 со сверхзвуковыми и гиперзвуковыми ракетами дает еще более очевидные результаты в пользу ракет. Так, головная часть советской БРСД «Пионер» (принята на вооружение в 1976 году) имеет массу 1,5-1,8 тонны и дальность до 5,5 тыс.км.

При этом Пионер поразит цель на расстоянии 2,8 тыс.км. через 15 минут (10М) – 23 минуты (7М), а дозвковой Х-47В будет плестись до цели 3-4 часа.

Стоимость производства и жизненного цикла БРСД «Пионер» также составляет незначительную величину по сравнению со стоимостью производства и жизненного цикла БПЛА Х-47.

Стартовая масса БРСД «Пионер» в транспортно-пусковом контейнере составляет около 43 тонн, т.е. в 2 раза больше, чем у Х-47. Но, ракета разработана более, чем 30 лет назад (принята на вооружение в 1976 году) и ракета имеет дальность 5,5 тыс.км, т.е. в 2 раза большую, чем Х-47 (2,8 тыс.км.).

2. Лучший беспилотный истребитель-перехватчик – это гиперзвуковая баллистическая ракета с разделяющимися головными частями индивидуального наведения: ракетами воздух-воздух, которая атакует цели на встречных и догонных курсах из верхней полусферы.

3. Любой беспилотный аппарат над морем (многоразовый БПЛА, или ракета) должен в случае необходимости выполнять и разведывательные функции (разведка и доразведка) и обеспечивать связь (передачу информации).

4. Обеспечение боевых действий – разведка, целеуказание, РЭБ, дозаправка, возможно также поисково-спасательные операции и ПЛО – это возвращаемые околозвуковые БПЛА, не обязательно корабельного базирования.

И вот, на что нужно обратить внимание: «бесконтактная война», т.е. нанесение ударов дальнобойным оружием с безопасного расстояния совсем не отменяет действия принципа «нож у горла, пистолет у виска».

Во времена холодной войны основной ударной силой ВМС США против морских целей (наших надводных кораблей и подводных лодок) являлась палубная авиация.

Естественно, легче уничтожить 1 носитель, чем несколько десятков самолетов, и ВМФ СССР осуществлял постоянное слежение за авианосцами силами ударных «кораблей непосредственного слежения», основной задачей которых было недопущение взлета палубной авиации. Такое слежение осуществлялось на дистанции эффективного артиллерийского огня, т.е. с началом боевых действий советский эсминец класса «Сарыч» (пр.956) из своих 2*2 артустановок АК-130 в течение 1 минуты с расстояния в 10-20 километров обрушивал на американский авианосец 120 снарядов калибра 130 мм.

Кроме того, советский «корабль непосредственного слежения» выдавал целеуказание другим ударным средствам флота.

В настоящее время палубная авиация не перестала быть основным ударным средством ВМС США, предназначенным для уничтожения морских целей.

Однако, в настоящее время основную угрозу представляют крылатые ракетами морского базирования, которые могут нанести обезоруживающий удар по стратегическим целям в глубине территории РФ: шахтам с баллистическими ракетами, аэродромам стратегической авиации, центрам связи и управления и т.д.

Ясно, что в случае, если носитель крылатых ракет не уничтожить до залпа, или в ходе залпа, то придется перехватывать десятки крылатых ракет, которые запустит этот носитель.

В условиях полномасштабной войны это означает необходимость перехвата нескольких тысяч КРМБ, запущенных с более сотни носителей: десятков КР, ЭМ, ФР и ПЛ.

Поэтому, с постановкой на вооружение ВМС США крылатых ракет (а в недалеком будущем и гиперзвуковых) принцип «нож у горла, пистолет у виска» вновь приобретает исключительно важное значение. Особенно на фоне деградации СЯС РФ.

Дело в том, что, во-первых, залп крылатых ракет намного более сложно обнаружить, чем массовый запуск баллистических ракет. И СССР такую задачу не решил, потому, что не решал, ее еще не было.

Во-вторых, гиперзвуковая скорость крылатых ракет резко снижает время необходимое для поражения целей: 2,5 тыс.км. ракета со скоростью 5М преодолеет за 27-28 минут.

В-третьих, гиперзвуковая скорость крылатых ракет резко повышает их возможности по преодолению ПРО-ПВО.

В-четвертых, интервал между пусками КР из установок вертикального пуска в залпе составляет 1 секунду (одновременно готовы к запуску 16 ракет), а длительность всего залпа, видимо, не превышает 120 секунд.

Самым простым способом противодействия ударному комплексу КРМБ является постоянное слежение за носителями без задачи противодействия: в ответ на массированный запуск крылатых ракет осуществляется удар всеми стратегическими средствами.

Однако, такой подход означает, что мы готовимся к армагедону.

Самым эффективным способом противодействия является постоянное слежение с задачей противодействия залпу и уничтожения носителей КРМБ.

Задачу «срыв (ослабление) залпа КРМБ и другим ВТО МБ врага по своей территории» следует разделить на несколько составляющих:

1) Срыв (ослабление) залпа надводных носителей КРМБ, т.е. уничтожение этих носителей до, или в ходе залпа,

2) Срыв (ослабление) залпа подводных носителей КРМБ, т.е. уничтожение этих носителей до, или в ходе залпа,

3) Перехват запущенных надводными и подводными носителями КРМБ.

Очевидно, что перехват запущенных КРМБ (над морем, или над территорией РФ) тем легче, чем меньше этих запущенных КРМБ, т.е. напрямую зависит от срыва (ослабления) залпа носителей.

Как указанно выше, залп Берка длится не более 120 секунд, т.е. для ослабления залпа этого надводного носителя КРМБ на 50% современная русская сверхзвуковая противокорабельная ракета должна попасть в этот носитель не более, чем через 60 секунд, после начала этого залпа.

Это означает, что при средней скорости 2М русская ПКР за 60 секунд пролетит не более 36 км

Для гарантированного прекращения залпа КР «Тикондерога», или ЭМ «Арли Берк» понадобиться, видимо, не менее 2-3 попаданий русских ПКР «Оникс».

То есть, современный «корабль непосредственного слежения» должен находиться на расстоянии 10-20 км. от предполагаемого к уничтожению носителя КРМБ.

При этом, число авианосцев ВМС США в годы холодной войны составляло до 15 единиц, а в настоящее время в составе ВМС США и их союзников насчитывается не менее 110-120 кораблей и подводных лодок - носителей КР.

Т.е. выполнение задачи срыва (ослабления) залпа КРМБ требует не 15 ЭМ пр.956 непосредственного слежения, как во времена Холодной войны при слежении за авианосцами, а около 110-120 кораблей слежения для слежения за носителями КРМБ.

При этом, выполнение задачи «срыв (ослабление) залпа подводных носителей КРМБ», т.е. уничтожение ПЛ до, или в ходе залпа, путем постоянного непосредственного слежения за ПЛ-носителями КРМБ позволяет выполнить и задачу «срыв (ослабление) удара БРПЛ врага по своей территории».

Выполнение такой задачи возможно следующим комплексом средств морского варианта «Интегрированной иформационно-огневой системы»:

1. Средства стратегической разведки и управления: спутниковая группировка и группировка стратегических беспилотных аппаратов наземного базирования.

2. Беспилотные средства постоянного слежения, управляемые с помощью средств стратегической разведки и управления: беспилотные палубные экранопланы. Эти же беспилотные палубные экранопланы могут выполнять ПВО средств разведки, ПВО и ПЛО носителя.

3. Носители беспилотных средств.

Описание «Интегрированной иформационно-огневой системы»:

Вот стратегический БПЛА наземного базирования:

Источники:

Скорость стратегических БПЛА до 500 км/ч и более, продолжительность полета 24 часа и более, радиус обзора 500 км.

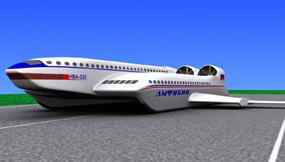

Вот экранопланы, которые имеют вертикальный взлет-посадку, могут быть палубными, беспилотными и управляться с помощью средств стратегической разведки:

Лунь:

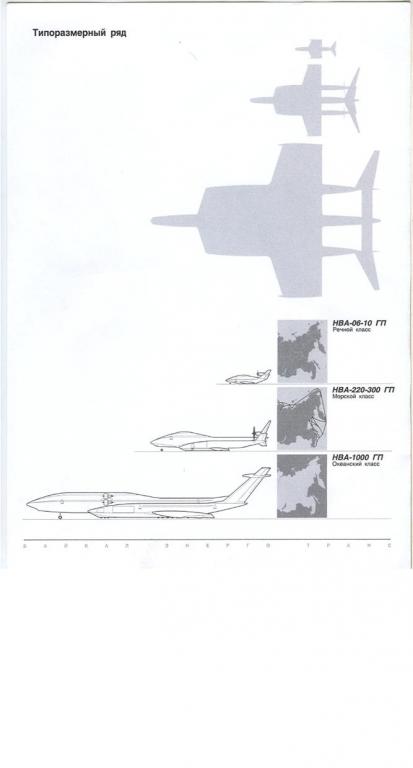

Эскизы морского-океанского класса:

Эскиз палубника:

Тпиоразмерный ряд:

Источник:

Например, палубный экраноплан с вертикальным взлетом-посадкой, взлетной массой 80 тонн, может иметь дальность хода 3 тыс км. и более, скорость от 0 до 500 км/час при полете «над гребнем волны» и массу полезной нагрузки 30-35 тонн.

Вдумайтесь в эти ТТХ…

Вот возможные носители палубных экранопланов – многокорпусные корабли:

Естественно, корабли должны быть вооружены всей номенклатурой вооружения: одноразовыми БПЛА для запуска в случае крайней необходимости, БР, КР, ЗРК и т.д.

Авианосцы… не нужны?