Так уж сложилось, что память о службе на крейсерском подводном противоавианосном ракетоносце К-85 сохранилась не только в моём сознании. То ли такой экипаж подобрался, то ли на судьбу лодки выпали испытания, запомнившиеся многим на всю жизнь.

Ниже я, с разрешения, старшины пятого отсека, командира отделения электриков, старшины первой статьи, моего годка, публикую его дневник, который ежедневно зафиксировал наш дальний поход, первый поход лодки 651 проекта, на боевое дежурство в Средиземном море.

Георгий Делианов знаком Вам по моей публикации 19.03.2011г. Георгий – грузинский грек. Я почти не вносил корректуры в его оригинальный с грузинским акцентом текст. Поэтому прошу не судить написанное строго. По моей просьбе текст, с точки зрения географических названий, координат, и других морских тонкостей прочитал и подредактировал наш главный механик – капитан первого ранга в отставке Вадим Александрович Всюк. Он же написал несколько строк послесловия.

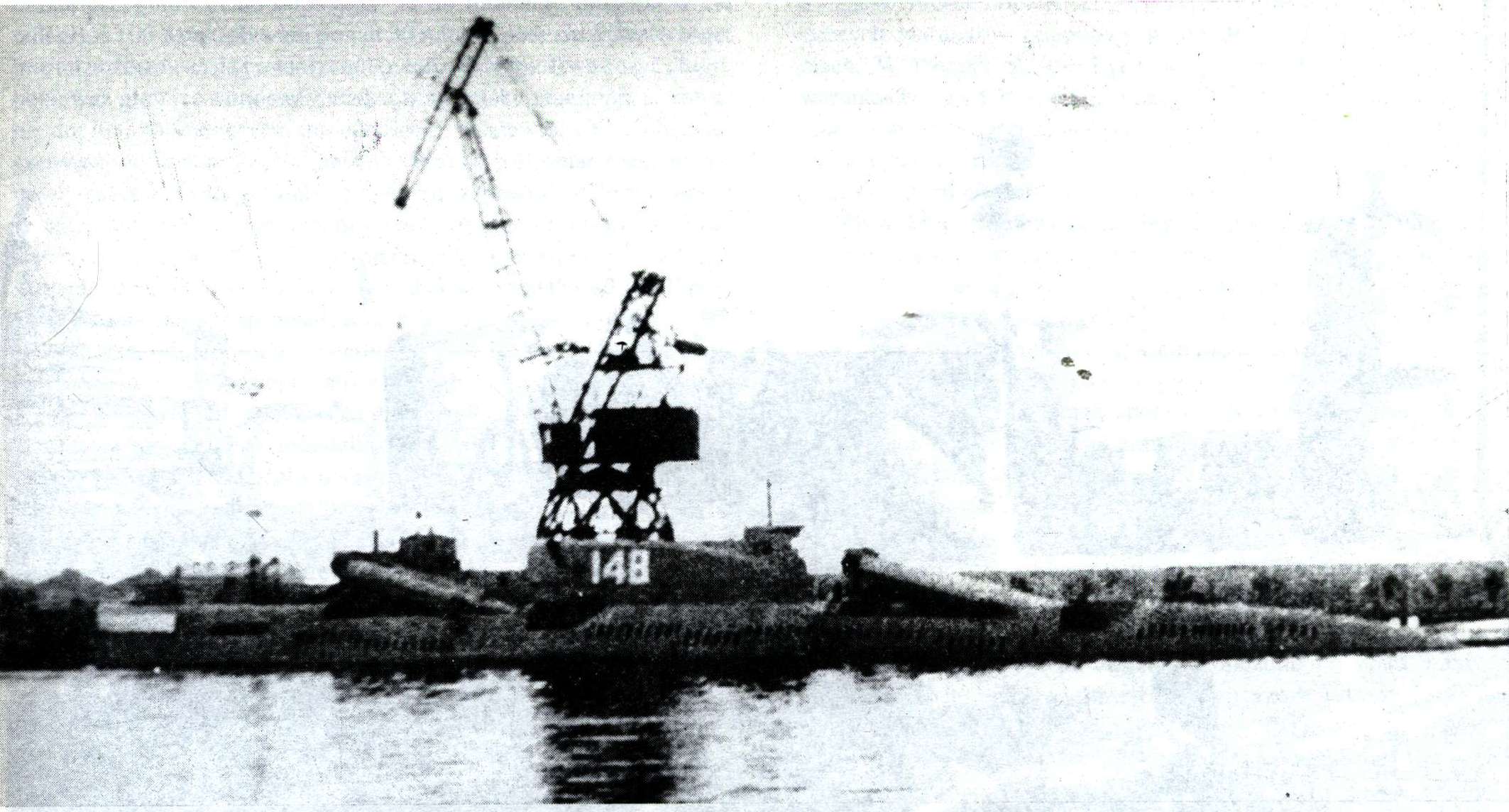

Крейсерский противоавианосный подводный ракетоносец К-85.Северодвинск 1964г. Угольная гавань.Бортовой номер 148 корабль имел на государственных испытаниях.

Крейсерский противоавианосный подводный ракетоносец К-85.Северодвинск 1964г. Угольная гавань.Бортовой номер 148 корабль имел на государственных испытаниях. 12 июля 1966г.

С самого раннего утра с заместителем командира кап. 3 ранга Шепенко пошли в штаб флотилии. Там для меня был торжественный час связи с вручением … После этого пришли на лодку к 11 часом. К этому времени должно было начаться приготовление корабля к походу, но оно было отложено на более поздний срок.

Пообедали и к 2 часам пошли из Малой Лопатки в Большую Лопатку Западной Лицы. Загрузили то, что нам надо было, и оттуда пошли в губу Окольную. За это время заместитель сходил за почтой, и как раз мне была бандероль, это Лена прислала книгу, которую я просил. Это было очень кстати, и если бы зам не сходил, бандероль провалялась бы или до конца нашего прихода, или же ее отослали обратно. В общем получилось хорошо. Я благодарен и Лене, и Лину, которые принимали участие в посылке книги. В это же время вспомнил, что сегодня в Ивановке праздник, это я очень любил в своё время, да и сейчас. Но очень много лет последних я на нём не бывал. По дороге следования в Окольную слушали репортаж по футболу между СССР и КНДР. Наши ребята выиграли 3:0. Это очень хорошо. Другие матчи тоже знаю, как закончились, но это совсем не так важно. Ужин в связи с переходом вместо 18:30 был в 21:00, а вечерний чай уже ночью. Это конечно не нормальное положение с самого начала. Но думаю, наши примут меры и всё будет своевременно. Спать так и не удалось почти, потому что ночью пришлось работать.

Мы сейчас ведём подготовку к автономному плаванью, которое продлится 3 месяца. И уже почти готовы к этому походу, но никак не выйдем в море, а каждый день задержки- это всё против нас- годков, ибо демобилизация задержится по сравнению с другими годками. Но надеюсь, что в эти ближайшие дни мы покинем родные берега и потопаем по назначению.

Перед такими походами обычно дают определенное время отдохнуть, но нам пока что ничего не дали и даже почти не укладываемся в подготовку, но в основном уже всё. Поход этот ожидается очень тяжелым, поэтому сейчас я заранее ничего не могу предсказать, но по ходу дела постараюсь все эти дела кратко охарактеризовать. И не только будет трудно бороться со штормами, а вот такая оторванность от живого мира, где будут отсутствовать газеты, журналы, письма от родных и близких и т.д. Всё это очень трудно будет сказываться на первых парах. Сейчас единственное, что жалею,- быстрее бы ушли, чтобы время работало на нас, и 7 ноября встречал бы с родными и близкими уже дома. И с их стороны за это время будет волнение. Но пусть они сейчас обижаются, потом вернемся, узнают суть дела, вот тогда, наверное, они простят, и не будут обижаться.

13 июля 1966г.

Сегодня пришли в Окольную, а оттуда в Кислую. В Кислой губе сделали то, что надо было сделать, и вечером 14 числа вернулись в базу.

14 июля 1966г.

Как вернулись на базу, продолжили зарядку АБ, которую начали еще на переходе. Когда пришвартовались, все кроме тех, кто стоял на вахте, помылись в душе. Это была последняя нормальная помывка, и спали нормально в кубрике на ПКЗ.