Можно было сходить в зоопарк. Там у каждого было свои любимые животные. У кого львы, а у кого и мартышки.

Володя Грабарь в детстве был чрезвычайно спокойным мальчиком. Спокойнее, чем Грабарь, был только Боря Быханов, а из зверей – гиппопотам. Многие из кличек Володи были производными от греческого слова hippopotamos, (что значит речной конь). То же, что бегемот. Володя чувствовал с ним тотемную связь, и мог часами наблюдать за ним, и только этот неподвижный hippopotamos мог вывести Володю из себя.

А можно было посетить и театр им. Ленинского комсомола. Зрители в те годы не баловали его своим вниманием, зал пустовал, и нахимовцев туда пускали без билета. Другое дело – только что открывшийся в 1959 году планетарий! Туда стояли длинные очереди. Сеансы в планетарии начинались с показа рассвета на Неве под музыку Гимна Великому городу. Солнце описывало по куполу полукружие, и наступала обворожительная ночь. Звезд на небе было столько, будто ночь эта была южной. А в вестибюле стояли модели спутников. Одновременно с планетарием открылся и стоящий по соседству кинотеатр «Стереокино», где потом лет 10 подряд шёл один из первых стереофильмов «Машина 22-12». Нас всех водили туда. Для просмотра надо было надевать специальные очки.

Ближайшим к училищу городским кинотеатром был «Великан» (нынешний Мюзик-холл). Построен он был как Народный дом и славился своим огромным залом. В 1951 году его внутри перестроили, но сохранили и бельэтаж, и ярусы балкона. На детские утренники мы туда не ходили, потому что на них показывали то, что мы неоднократно уже видели в училище. Можно было достать билеты на дневные сеансы, но днем и без того хватало доступных развлечений, чтобы загонять себя в темноту зрительного зала. А вот вечером… «Великан» - первый тогда экран города, то есть там показывали в основном премьерные фильмы. А желающих посмотреть фильм первым, чтобы потом рассказать товарищам, было много. В кассы

довольно часто ломились толпы, и билетов на всех не хватало.

Но, как и в других центральных кинотеатрах, там была отдельная касса для брони, в число которых входили и моряки загранплавания. А наша «Служебная книжка нахимовца» синего цвета с тисненым якорем, увитым цепью, то ли была похожа на их удостоверение, то ли золотой якорь так магически действовал на всех билетёрш. Но, убедив кассиршу, что ты только-только сошел с палубы ещё солёного корабля, ведь – город же портовый, можно было купить по брони билет на любой сеанс.

Надо вот еще что сказать. Сразу после Отечественной войны, да еще и в наше время военных часто пропускали в разные места, если не бесплатно, то без очереди. Чаще это бывало в очереди за пивом. Приглашение в очередь с непременной присказкой: «Я тоже был моряком» – слышал, наверное, каждый из нас.

Для тех, кто жил в пригородах, помимо того, что добираться до дома было дольше и сложнее, была еще одна особенность. Им, как прибывшим в другой гарнизон, необходимо было вставать на учет в тамошнем военкомате. Когда дежурный записывал адрес, по которому ты будешь находиться, мальчишка для себя мог это объяснить только одним: если начнется война, то его, как человека военного, срочно вызовут в училище.

Для поездки в увольнение в Кронштадт, которая длилась ни один час, собиралась отдельная группа: Володя Грабарь, Толя Крамаровский и Сережа Мошков.

Сначала за ними приезжал кто-либо из родителей, а зимой из кронштадтцев формировали команду и отправляли домой под началом старшеклассника Бори Сердюкова. Скоро компания распалась: Крамаровского отчисли после 6-го класса, Машкова после 7-го.

После увольнения приходилось возвращаться в училище. Вроде бы не хочется, но, уже на подходе, чувствуешь, словно лошадь, приближение дома. Снова друзья, горячий обмен впечатлениями. Волна училищной жизни вновь подхватывает тебя и еще целую неделю мотает по кабинетам, залам и мастерским. Вновь подъемы и отбои. Вновь приборка и опять увольнение. Таков был семидневный жизненный цикл.

***

И вот, четверть закончилась, и ты едешь в краткосрочный отпуск, у гражданских сверстников это называется каникулами.

На каникулы отпускали в те же сроки, что и школьников: ноябрьские праздники, Новый год, после окончания III четверти с 24 по 31 марта, первомайские дни. В зимние каникулы для сирот и иногородних в училищном лагере устраивался лагерный сбор, места на берегах Нахимовского озера прелестные, а зимой они просто волшебны.

Москвич Миша Московенко в первые зимние каникулы побывал дома. Мама, папа, брат, родной двор, друзья, свобода! Новый год и десять дней пролетели незаметно. И вот, опять казарма и «кашалотовское» - «хыы-рно!». Миша, как и его далекий предшественник Ванька Жуков, взвыл: « Милые родители! Возьмите меня обратно!»

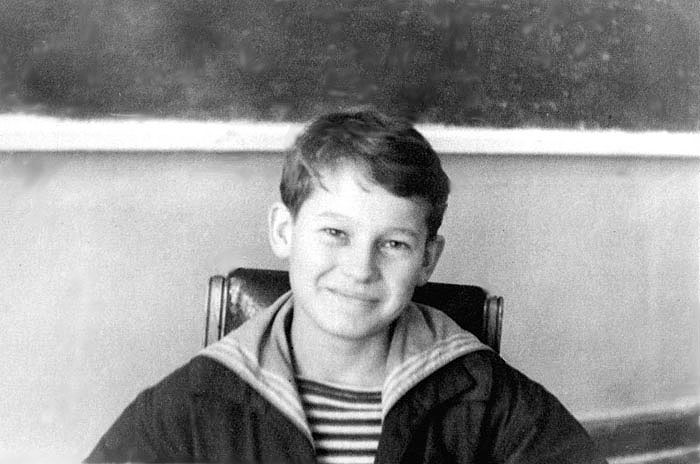

Нахимовец Миша Московенко. 1963 год.

«В феврале, - заключает Миша, - приехал отец. Спросил:

- Ну что, поехали домой?

А у меня уже хандра прошла.

- Нет, говорю, я здесь останусь.

- Ну, тогда служи, сказал отец, и не ной. И уехал.

И больше я никогда не ныл».

Шестивесельные ялы идут под парусом на Нахимовском озере. 1960-е годы.

Летний период делился у нас на две части. Первые 45 суток длился лагерный сбор. А затем уж – личный отпуск.

На целых 45 суток все разъезжались по домам. В первые год-два нам выдавали деньги за неиспользованный в эти сутки продпаёк. Официально: выплачивалась денежная компенсация взамен продпайка. Набегало где-то больше 450 рублей, значит наша суточная норма питания была чуть больше 10 рублей, Полынько считает, что 14 рублей 90 копеек, или в послереформенных ценах – 1 руб. 49 коп.

А чтоб мы в отпуске «не оттягивались в полный рост», нам выдавали так называемые пионерские путевки. Необходимо было прочитать рекомендованный список литературы и отработать на каком-либо предприятии установленное количество часов. Где и как ты работал, никого не волновало, но отметки за подписью и печатью должны были быть непременно.

***

Как-то незаметно пролетел первый год обучения. Может быть, на самом деле он тянулся долго, потому что все впервые, и всего много. Но память мало что сохранила. По ряду признаков заметно, что в памяти первый год слился со вторым: не запомнился преподаватель Хржчонович, не все помнят Панину. И официантка тетя Юля тоже была у нас не с первого года.

Зачастую только отчисление друзей и приход новых ребят и может отличить в памяти один год от другого. Недолго проучился с нами Кокоуров. Дополнительно зачислены были Валера Листруков и Володя Писарев. В декабре был зачислен Боря Горелик. Отчислены: Крамаровский, Гудушин, Волков, Литвин, Мизиков.

Шестой класс отличался от пятого еще и тем, что теперь мы в училище были не самыми младшими. Теперь и нам было, на кого цыкнуть. С началом 6-го класса в роту пришли Володя Лебедь, генеральский сын, и Саша Берзин – круглый сирота.

Нахимовец Владимир Лебедь и генерал-лейтенант Иван Алексеевич Лебедь, крупный организатор военно-морского строительства на Черноморском театре. - Лурье Вячеслав Михайлович. Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР: 1946-1960. М.: Кучково поле, 2007.

Сиротам в училище выплачивались деньги на карманные расходы, а 160 детей из малоимущих семей (треть воспитанников училища) получали бесплатные билеты в театр.

В феврале 1960 года мы наверняка проходили по пению биографию композитора Мусоргского. Это следует из того, что в Приказе начальника училища был отмечен Сергей Мошков, который вырвал из 28 тома БСЭ лист со статьей, посвященной композитору. В марте Козловский Марк нашел наручные часы с браслетом и передал своему воспитателю для возврата потерявшему. Марку Козловскому объявлена благодарность, а судьба часов не известна. Наверное, это был единственный случай в жизни Марка, когда его погладили по головке. Учебный год после окончания пятого, шестого и седьмого классов заканчивался поездкой в лагерь – лагерным сбором.

***

Нахимовский лагерь находился на Карельском перешейке, между Рощино и Выборгом, на живописном берегу озера. С 1951 года оно и называется «Нахимовским». А до этого носило финское название Суула-ярви (другие написания названия не точны). До лагеря обычно добирались так: с Финляндского вокзала сначала до Рощино на электричке, а там еще подкидышем до станции Каннельярви. От станции всегда ходили пешком. Сначала это была Каннельярви (10 км), а, чуть повзрослев, топали на своих двоих и от Рощино (24 км). Этот поход тогда входил в зачет норм «Юный турист».

Устройство лагеря с самого его основания, практически не изменилось. Только было проведено электричество и заменены палатки на более мелкие. Те же дачные домики для офицеров, та же черника в лесу для нас. Тот же столб с гигантскими шагами, впервые установленный в 1945 году.

Гигантские шаги.

Первыми в лагерь попали нахимовцы третьего взвода. Дело в том, что в апреле первые два взвода ездили в Москву в составе парадного батальона. Теперь их оставили доучиваться. А третий был послан в лагерь, на латифундию готовить кусты клубники и чёрной смородины к урожаю – вскапывать и удобрять. Подневольная работа, конечно, радости не приносила, но приобретенные навыки, в конце концов, кому-то и пригодились. Попутно мы помогали матросам кадровой команды и экипажа крейсера «Аврора» готовить лагерь к приезду остальных нахимовцев. Чистили линейку, убирали футбольное поле. Как нас ни приучали к труду, но трудоголиками нахимовцев не назовешь, и толку от нас, по правде сказать, было мало.

А в это время в Ленинграде состоялось празднование 15-й годовщины со дня основания ЛНУ. Кто-то рассказал нам о том, как праздновали: самым главным оказалось то, что всем нахимовцам шефы с фабрики им Н.К.Крупской подарили по золотой шоколадной медали. Тогда, вычищая граблями иголки из-под сосен, кое-кто завыл: «Нам грабли, а им лимонад. Нам тяпку, а им шоколад». Примерно также пели свои песни куклы из театра Карабаса Барабаса. Кто-то наши жалобы услышал, и нам эти медальки привезли.

Вместе с нашим воспитателем Б.А.Кузнецовым в поселке находилась его семья: жена Валерия Владимировна, для краткости все звали ее Лерой, и пятилетняя дочка Маринка. Жили они на Желтой даче недалеко от территории лагеря. Финские дачи имели свои названия по их цвету. Мы жили на самой большой – Синей. В один из свободных вечеров Борис Афанасьевич устроил рыбалку. Был какой-то жор, наловили столько, что готовить отдельно каждую рыбку было невозможно. Грабаря послали за мясорубкой, тогда он впервые увидел симпатичную Желтую дачу, а позже сделал ее акварельный рисунок. На этой даче побывали и другие нахимовцы. Задворнов помнит, как Валерия подбивала мальчиков познакомиться с девочками. Но в пятом классе для нас ее затея была непреодолимой. Вот, пожалуй, и все, что осталось в памяти.

В.В.Кузнецова в Нахимовском лагере. Лето 1959 года.

На дачах жили семьи работников училища. На Белой - дети Н.И.Исаева и полковника Н.И.Мишина. Его сын Алексей Мишин – будущий тренер по фигурному катанию. Но и отец, кстати, находился в прекрасной физической форме. Запросто мог во время урока на спор сделать стойку на руках. Полковник вверх ногами - это класс.

В тот период наши ребята ходили на двух шлюпках на противоположный берег в гости в пионерский лагерь. Пионеры встретили тепло, все показали. Там у них было много всяких развлечений. На прощание предложили сыграть в футбол. Шутка ли - их целый лагерь, есть возможность выбора игроков, а у наших – низкорослый и совсем даже не спортивный взвод, вряд ли и форма была. Но мелкие не дрогнули и выиграли 2:1. На воротах стоял В.Коновалов.

Затем приехали остальные нахимовцы младших классов. Был открыт лагерный сбор. Это время не очень отложилось в памяти. Совершенно точно можно говорить о втором лагерном сборе летом 1960 года [5]. Время, проведённое в лагере Нахимовского училища, то есть морская практика на лагерных плавсредствах – первый серьёзный этап становления юных моряков.

Лагерь нахимовцев мало походил на пионерский. Нахимовцы жили в палатках. И день у них проходил по строгому распорядку. Утром мылись на озере. Завтрак, линейка и подъем флага, учебные занятия. Те же морские узлы и флажный семафор. Кстати, к нам в лагерь приезжали преподаватели и проводили занятия по школьным предметам. Конечно, это были ботаника и география, но также помнятся и математика, русский и английский (наверное, для отстающих).

Занятия по математическим основам картографии и ориентирования на местности проводит полковник Н.И.Мишин. Лето 1961 года.

Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru