Пел он хорошо, и мы (дома оказались все) заслушались. Вдруг раздался резкий звук дверного звонка, Коломиец замолк и вопросительно взглянул на Лёлю.

– Коля, поди, узнай, кто, и если ко мне – меня нет дома, – попросила меня Лёля.

Подобные просьбы уже бывали, и я привычно пошёл к входной двери.

– Кто там?

– Коля, открой, это Стрелков, – раздался из-за двери знакомый голос другого Лёлиного ухажёра, тоже бывавшего у нас ранее. Это на его гитаре аккомпанировал себе наш гость минуту назад.

– Лёли нет дома, – сказал я, заранее зная, что для Стрелкова это не ответ.

Младший лейтенант Стрелков (тоже Николай) был полной противоположностью Коломийцу. В его невысокой сухой фигуре, быстрых порывистых движениях ощущалась недюжинная физическая сила, а цепкий и прямой взгляд тёмных глаз под размашистыми «соболиными» бровями свидетельствовал о решительном и твёрдом характере, не особенно стесняющемся в выборе средств для достижения цели. Правда, скорее в силу молодости, Стрелков не был лишён и лирических струн: он писал Лёле много стихов – искренних, но довольно корявых, – и любил петь под гитару.

Видимо, мама и Лёля вскоре после знакомства с ним стали осознавать опасность, которую сулит человек с подобным характером и к тому же ещё с заметной блатной ухваткой. Лёля стала избегать Стрелкова, однако избавиться от него было не просто.

– Я знаю, Лёля дома, открой! – настойчиво донеслось из-за двери. Но я, тупо повторив, что Лёли нет дома, ушёл в комнату.

Звонки и стуки за дверью усилились на время, но потом прекратились. Все в комнате вздохнули с облегчением, хотя и не очень верилось, что Стрелков успокоится так быстро.

Предчувствие нас не обмануло: стуки, переходящие в грохот, начались со стороны чёрного хода. В итоге Стрелков, выломав филёнку добротнейшей двери, всё-таки оказался в нашей комнате.

Все мы молчали, ошеломлённые подобным наглым напором. Коломиец стоял спокойно, тоже храня молчание. Мама начала было пенять Стрелкову за сломанную дверь...

– Ничего, Софья Тарасовна, дверь починим, – не дослушав её, сказал Стрелков и, взяв лежавшую на кровати гитару, запел, озорно блестя глазами:

Живёт моя отрада в высоком терему,

А в терем тот высокий нет хода никому...

Обстановка немного разрядилась, и всё обошлось без скандала.

После этого случая Стрелкову была дана окончательная и твёрдая отставка. Ставить на место филёнку пришлось мне. Вскоре он был выписан из госпиталя. Коломиец тоже. От Стрелкова Лёле ещё довольно длительное время приходили письма, но они оставались без ответа. Лёля ждала вестей от Коломийца, но он молчал...

Забегая вперёд, скажу, что «парад» Лёлиных ухажёров продолжался до осени 1944 года, когда Лёля познакомилась со старшим лейтенантом Григорьевым Иваном Ивановичем. Сапёр по специальности, он преподавал в военном училище и в госпиталь попал, заболев золотухой. Родом из-под Архангельска, 26-летний Иван Иванович чертами лица соответствовал курносой северорусской породе, за исключением, пожалуй, волос: тёмно-русых, густых и волнистых. Стройный, спортивный, с широкими плечами и по-кавказски осиной талией он был весь заряжен энергией – деятельной и созидательной. Лёлю он нежно любил, и сразу после Победы, 20 мая 1945 года, они сыграли свадьбу.

Ещё один эпизод на тему об одежде.

Дядя Федя последние годы войны служил в госпитале на Суворовском проспекте, где работали мама и Лёля. В это время он жил с тётей Валей в небольшой комнате на втором этаже дома офицерского состава госпиталя на углу Суворовского проспекта и Кирочной улицы. При встречах с мамой он подробно интересовался нашей жизнью. Для мамы это было важной моральной поддержкой. В один из наших с мамой визитов к нему и тёте Вале дядя, оглядев меня с головы до ног, сказал:

– Ну, академик, я собираюсь тебе пошить костюм, Какой бы ты хотел – гражданский или военный?

Я немного подумал, в моей голове заманчиво мелькнули галифе с хромовыми сапогами, и ответил: «Военный».

В пошивочной мастерской при госпитале с меня сняли мерку, и через месяц-другой, при очередном визите к дяде, он, указывая на лежащий на стуле аккуратный пакет, сказал: «Вот твой костюм, примеряй!».

Костюм включал чёрного цвета гимнастёрку из тонкой качественной шерсти и тёмно-синие галифе из шерстяной диагонали. Конечно, всё это было перешито из вещей далеко не новых, но в целом костюм выглядел весьма добротно и сидел на мне хорошо.

– Сапоги будут позже, – сказал дядя, но я почувствовал, что этой моей розовой мечте не суждено сбыться. В глубине души подобного финала я опасался с самого начала, так как понимал, что переделка сапог несопоставимо сложнее и дороже костюма.

Дипломатично стараясь ничем не проявить свои сомнения, я от души поблагодарил дядю за обнову. К сожалению, я оказался не настолько дипломатом, чтобы отдельно поблагодарить и тётю Валю.

Дядин подарок во многом разрешил проблему моего гардероба до поступления в училище. Правда, галифе я мог носить только зимой, надевая вместо сапог «бурки». Так в обиходе называлась довольно распространённая тогда незамысловатая, кустарно изготавливаемая обувь в виде суконных стёганных на вате сапог. Для улицы на такие «бурки» непременно требовалось надевать галоши.

Настоящие, фабричного изготовления бурки представляют собой сапоги, как правило, из белого фетра с коричневого цвета кожаными головками и такой же отделкой по швам. Эта щеголеватая и очень дорогая обувь в годы войны пользовалась особой популярностью у партийных деятелей и у

С наступлением тепла вопросы «что одеть?» и особенно «что обуть?» у меня вновь обострялись. Для нас всех в течение войны эти вопросы по своей злободневности шли сразу за вопросом «что поесть?».

О школе, друзьях, книгах, досугеУчёба в 6-м и 7-м классах (1944-1946 годы, мой возраст 13–15 лет) – это последние годы, которые мне довелось провести в системе так называемого народного образования, а если точнее – в общеобразовательной школе советского образца периода военных и первых послевоенных лет.

Уделяя школьным делам и необременительным домашним необходимое внимание, досуг я проводил сообразно своему детскому разумению, то есть стихийно. Во мне рано проснулось любопытство к жизни, ко всему, что меня окружает. По-моему – это благословенное чувство, щедрый подарок провидения. Человек, лишённый его или не сумевший его в себе пробудить, теряет, мне кажется, в жизни не меньше, чем, например, не изведавший настоящей любви.

Именно благодаря этому чувству я практически нигде и никогда не испытывал скуки. Оно всегда и неизменно поддерживало во мне живой огонёк интереса к учёбе, книгам, доступной технике, достижениям науки и, пожалуй, в несколько меньшей степени, к людям.

надо сказать особо. Ко всем им, прочитанным мной и тем, которых не смог прочитать, а также к их авторам в детстве я испытывал почтительное чувство сопричастия к тайне, в которую и мне хотелось обязательно проникнуть.

Не совсем разделяя по сути, я вполне понимаю максимализм известного выражения Горького: «Всему хорошему во мне я обязан книгам». Только чтение, интересная книга, пробуждающие воображение, чувства, собственные мысли и желания, подобно солнечному свету для растения, дают толчок и способствуют полнокровному развитию духовного мира человека.

Мой книжный мир блокадного времени был довольно скуден. В семье, да и в школах, где я учился, своих библиотек не было. Читал я всё, что попадало в руки: уже упоминавшегося Салтыкова-Щедрина, Чарскую, Пушкина (от сказок до «Бориса Годунова» и «Маленьких трагедий») и Шекспира (большой том в переводе Пастернака), а также книги: «Дафнис и Хлоя», «Дон Кихот», «История жизни», «Красное и чёрное», «Мужчина и женщина», «Мифы Древней Греции» и другие.

Первую книгу на свои (накопленные) деньги я купил в сентябре 1941 года. Это было неплохое издание «Кочубея» А. Первенцева, ценой в четыре рубля. Но большинство книг, которые я читал до 1943 года, были из числа тех, которые доставали мои старшие сёстры.

В 1943 году я записался, наконец, в районную библиотеку, располагавшуюся тогда на первом этаже дома на проспекте Чернышевского, почти напротив теперешней станции метро. Вот уж когда я припал к «живительному источнику»! Жюль Верн, Конан-Дойл, Майн Рид, Луи Буссенар, Стивенсон, Джованьоли, Марк Твен, Беляев, Уэлс, Дюма создали захватывающий мир приключений и фантастики. Были не менее интересны, хотя и по-другому, Достоевский («Бедные люди», «Белые ночи»), Лермонтов («Герой нашего времени» и стихи), Гоголь, Джек Лондон, Диккенс, Толстой («Детство, отрочество и юность»), Гюго, Горький («Макар Чудра»), Лавренёв, Гайдар, Каверин. Всех книг не перечислить, да в этом и нет необходимости.

В теперешнее время назойливое и вездесущее телевидение своими зачастую поверхностными поделками по темам художественной литературы успевает «погасить» ребячье любопытство раньше, чем они прочтут книгу. Поэтому им не дано испытать того трепета, с которым я впервые открывал «Три мушкетера», «Спартак» или «Таинственный остров».

Наибольший след в моей душе оставляли книги о борьбе за справедливость, победе добра над злом и в особенности те, центром сюжета которых было деятельное и бескорыстное мужское братство. Они и сейчас близки и созвучны моему мировосприятию. Многие из них теперь стоят у меня на полках, и оттого, что я в любой момент могу их взять, полистать, а по настроению и перечитать, на душе становится веселее.

Хотя сейчас сила воображения и свежесть чувств уже далеко не те, что были (с возрастом зато пришёл опыт и глубина мысли), чтение, как и в детстве, остаётся для меня самым желаемым видом времяпрепровождения.

Кроме книг, значительную часть своего свободного времени я посвящал кружкам, которых тогда в Ленинграде, несмотря на блокадное и военное время, было большое количество, на любой вкус. Кружки работали при районных Домах пионеров и школьников (ДПШ) и в городском Дворце пионеров

Не составляло проблем записаться в любой кружок. Меня моя «стихия» прибивала в разное время в кружки судомодельный и кино-фото во Дворце пионеров, а также в шахматную секцию районного ДПШ. Однако, занятия в кружках не увлекали меня глубоко, и, удовлетворив своё любопытство, я прекращал в них ходить. Пожалуй, только в шахматной секции я продержался сравнительно долго и успел поучаствовать в турнире начинающих на первенство Дзержинского района (разделил 2–5 места). Нешуточное напряжение, которое я обычно испытывал в ходе шахматной партии, и чувствительные уколы самолюбия при проигрышах постепенно охладили моё желание заниматься шахматами дальше.

Очевидно, что подобная непоследовательность и поверхностность в отношении к кружкам объясняется как отсутствием у меня чётко выраженных способностей и соответствующей тяги к какому-то конкретному занятию, так и очень необходимой в этом случае направляющей и обязывающей поддержки взрослых. В итоге возможности, предоставляемые в этой области советской системой просвещения, мной не были эффективно использованы.

Подчеркну еще раз, что возможности для развития задатков, тем более, способностей ребят были широкие, а их доступность обеспечивалась практически каждому.

Мой досуг, конечно, не ограничивался только книгами да занятиями в кружках. Немалую часть его занимало времяпрепровождение на улице, во дворах домов, в частности, дома № 15, где жил мой друг и неизменный сосед по парте Вася Петров, и, особенно, уже упоминавшегося дома № 3. Помимо Бори Баженова и Киры Затовко, в этом доме жил вернувшийся из эвакуации Виталий Серебряков (через площадку с ними), а также несколько девочек – наших ровесниц. С некоторыми из них до разделения школ мы учились в одном классе.

На первом этаже этого дома, в квартире с окнами во двор, жила и Ляля Микерова, моя, напомню, первая детская симпатия. Правда, она почему-то держалась особняком и не входила в компанию девочек, с которыми мы обычно проводили время. Часто мы собирались во дворе этого дома, и я иногда бросал взгляды на окна Лялиной квартиры.

В своих мечтах я не раз рисовал картины на тему «любви и дружбы» с Лялей, не исключая, правда, на худой конец, и другой девочки из этого двора – Тони Сычёвой.

Разумеется, это была чистая маниловщина, не предполагавшая каких-либо реальных действий. Однако, пересечение пробуждающихся взаимных интереса и симпатии между нами, мальчиками и девочками, усилившихся, надо сказать, с введением раздельного обучения, на деле вносили в наши совместные игры и общение новые, уже смутно волнующие, краски.

Не могу в этой связи не упомянуть о своём первом «не мужском» поступке, причинившем одной из девочек незаслуженную обиду.

Валя В. из прекрасной половины нашей компании была самой молчаливой. Активно участвуя во всех наших затеях, она очень редко подавала голос, выражая свои эмоции, как правило, глазами, мимикой, движением рук. Произнесённая ею какая-нибудь фраза из нескольких слов уже была событием. Обладая скромной и неброской внешностью, красота которой, возможно, была ещё впереди (широковатый, несколько вздернутый нос, угловатая девчоночья фигура), она, однако, была ловким и надёжным партнёром в любой игре.

И вот однажды, когда мы всей гурьбой стояли под аркой дома № 3, одна из девочек (имя её стёрлось из моей памяти), не знаю из каких побуждений, взяла валявшуюся поблизости палку и под самым сводом арки нацарапала по кремовой побелке крупными буквами: «Валя + Коля = Любовь».

К кому относится эта надпись, сомнений быть не могло, так как тёзок с такими именами в нашей компании не было. Валя на эту надпись никак не прореагировала. Я же подскочил к автору надписи, отобрал у неё палку и густо зачеркнул своё имя. Зачем? Кому мешала эта надпись, хотя она, положим, и не соответствовала моим тогдашним симпатиям?

Мысль о том, какую обиду я наношу Вале на глазах у всех этим своим суетливым поступком, мелькнула у меня лишь тогда, когда я, обернувшись, увидел устремлённый на меня её взгляд и выражение лица. Я их помню отчетливо до сих пор.

Нет, на её лице не было гримасы жалости и презрения, как я того полностью заслуживал. В её взгляде были скорее упрёк и снисхождение. Чёрт возьми, насколько по-женски умна и благородна была уже душа у этой девчонки! К сожалению, мне это стало понятным гораздо позже. А надпись оставалась под аркой в таком усечённом виде ещё долго, до очередной побелки.

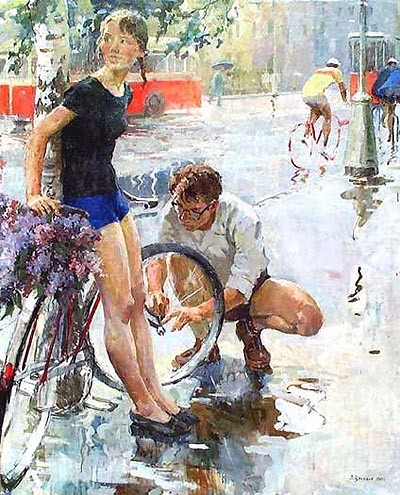

Рассказ о нашем досуге будет неполным, если не упомянуть о повальном увлечении ленинградских подростков середины 4190-х годов велосипедом.

Весь школьно-подростковый «бомонд» с улиц Каляева, Чайковского, Петра Лаврова и близлежащих окрестностей собирался на тихой Потёмкинской для длительных велосипедных катаний.

Продолжение следует