Теперь, пожалуй, подошло время для более подробного рассказа о нашей учёбе в допустимых, естественно, пределах.

Хочу сразу разочаровать многих, надеющихся узнать о каких-то невероятных, экзотических методах и способах обучения. Всё значительно было проще, обыденно, повседневно, без всякой экстремальных ситуаций, без адреналиновой передозировки и психологических экспериментов. Наша учебная программа не предусматривала ни парашютно-десантную, ни подводно-диверсионную подготовку, ни использование боевого огнестрельного и холодного оружия в нестандартных ситуациях, даже не знакомили с приёмами вольной борьбы, самбо или каких-нибудь восточных единоборств, которыми чуть ли не поголовно увлекаются сейчас и девочки, и мальчики почти с детсадовского возраста. Короче говоря, нас не готовили в качестве спецназовцев в прямом предназначении.

Гуманитарным дисциплинам отводилось значительное учебное время. Ну, посудите сами, как общаться с иностранцем, чтобы, выражаясь фигурально, обратить его в нашу «веру», если не владеешь доказательствами порочности многочисленных теорий буржуазной философии или не осведомлён с устаревшими постулатами капиталистической политической экономии. Да и с другой стороны, надо самому удержаться от случайного попадания в обольстительные сети заведомо, как нам объясняли, ошибочных, идеологически опасных и вредных так называемых широко распространённых детерминистских, психолого-социологических или технико-индустриальных направлений и теорий.

История дипломатии. Лактионов А., Тарле Е., Минц И., Хвостов В.

Для меня интересны и познавательны были предметы, где нас знакомили с историей дипломатических отношений и с основными положениями международного права. Значительное учебное время отводилось такой дисциплине как «Страноведение». Этот раздел программы, на мой взгляд, был важен и необходим не только тем, что мы получали определённые сведения об особенностях того или иного обширного региона, но и тем, что позволял детально изучить географические, исторические, этнографические, политические, экономические и другие особенности «своей» страны. Мне, например, пришлось провести не один выходной день в Ленинской библиотеке, просматривая, изучая, выписывая совершенно неизвестные до той поры сведения о Китае. Итогом таких моих исследований явился многостраничный реферат об этой парадоксальной стране.

Учебной программой, естественно, предусматривались изучение целого ряда сугубо военных дисциплин таких, например, как история военного искусства, вооружённые силы иностранных государств, основы военной стратегии и многих других.

Как и в любом военном учебном заведении в соответствии с учебным планом у нас также планировалась и регулярно проводилась физическая подготовка. Ответственным преподавателем за её проведение и активным организатором всех наших спортивных мероприятий был разносторонний спортсмен Виктор Васильевич Давыдов. После долгих и порой муторных аудиторных занятий было не только приятно, но и полезно размяться в игре в волейбол, баскетбол, теннис или поплавать в бассейне. Мы занимались в основном игровыми видами спорта, но иногда соревновались в стрельбе из пистолета ТТ или ПМ, выполняя, как в обычном войсковом подразделении, по три учебных выстрела, а зимой бегали на лыжах на спортивной базе «Истра» или в Алабино.

В качестве дополнительных занятий, вне учебной сетки расписаний для тех слушателей, у кого не было водительских прав, проводились занятия по автоделу и, что очень важно, с обязательной практической ездой. В тот период я объездил всю Москву на

и «Волге» и, успешно сдав экзамены в ГАИ, в итоге получил водительские права.

Удивительное дело, но при такой чудовищной учебной нагрузке мы находили возможность посещать театры и концерты. Вспоминаю, что тогда мне удавалось попасть даже на самые, что ни на есть известные постановки в «Современник», «Таганку», «Вахтангова», а также «Маяковского», «Ермоловой», «Сатиры», «Моссовета», ЦТСА, МХАТ, Малый театр, на концерты во Дворец Съездов и зал Чайковского. По правде сказать, я больше никогда такого не испытывал, даже, приезжая в ежегодный отпуск, ограничивался одним или, в лучшем случае, двумя походами в театр.

У меня не сохранилось в памяти, чтобы мы в составе группы или небольшой компании часто собирались и расслаблялись, отмечая какие-нибудь события или праздники. Возможно, это можно объяснить тем, что я жил в другом районе Москвы вдали от основного места проживания всех остальных слушателей. Правда, помню, что после успешного окончания учебного года на первом и втором курсах дважды собирались на дебаркадере, переоборудованном под плавающий ресторан.

Возвращаюсь, однако, к учебному процессу. Без всякого сомнения, особое место в нашем образовании занимала специальная подготовка, о которой можно говорить много и обстоятельно. Принимая во внимание пределы дозволенного, я ограничусь только кратким высказыванием о том, что нас учили всем премудростям специальной службы опытные практики агентурной разведки.

Помню, что лекции по специальной подготовке читал генерал-майор Михаил Иванович Иванов, опытнейший военный разведчик, участник гражданской войны на стороне республиканцев в Испании, а в годы Великой Отечественной войны сотрудник консульского отдела при посольстве СССР в Японии.

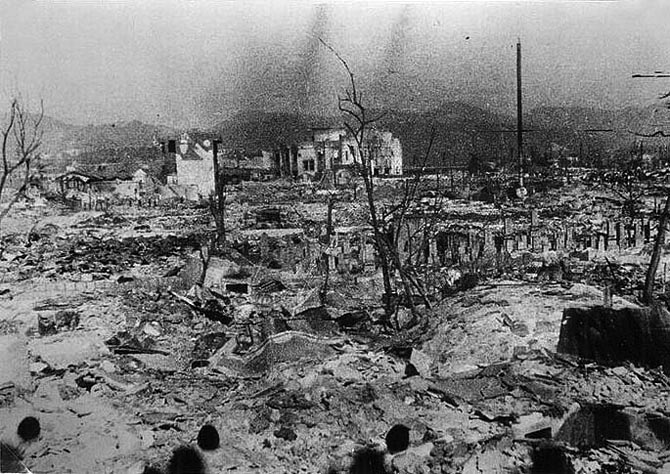

В 1945 году после взрыва американцами атомной бомбы над Хиросимой по специальному заданию выезжал на место трагедии, участвовал в сборе информации и заражённых радиацией предметов, осуществлял документальную съёмку разрушенной от бомбардировки местности. После этого сам чудом уцелел. Позднее успешно работал и выполнял разведывательные задачи в других странах. Генерал Иванов рассказывал нам, что по своим служебным обязанностям ему приходилось иметь отношение к деятельности советского разведчика Рихарда Зорге. Его рассказы вызывали у нас естественный интерес, как реального участника этих событий.

С другой стороны нам было известно, что в начале 1960х годов во многих странах Европы с огромным, даже сенсационным успехом демонстрировался французский фильм: “Qui etes vous monsieur Sorge?” о советском разведчике.

Наш государственный официоз хранил глубокое молчание о данном факте, дескать, это очередная провокация против Советского Союза. И вообще знать не знаем, и слышать, не слышали о каком-то Зорге. И всё же правда пробилась к народу! По истечении нескольких лет на экраны Советского Союза всё-таки вышел этот фильм под названием: «Кто Вы, доктор Зорге?». Я не буду пересказывать содержание этого захватывающего фильма. Ныне о деятельности нелегала-разведчика Рихарда Зорге и руководимой им разведывательной группы «Рамзай» хорошо известно. Советскому разведчику

казнённому в японской тюрьме, посмертно присвоено высокое звание Герой Советского Союза. Высокими правительственными наградами СССР также награждены все разведчики, входившие в состав группы «Рамзай».

С первых же занятий по специальной подготовке нам надо было привыкать к тому: как бы ты хорошо ни владел теорией, на практике может оказаться не так и не этак, поскольку конкретные условия обстановки могут меняться неожиданно и непредсказуемо.

Вот почему на первых порах трудно было разбираться в практических рекомендациях, наставлениях, инструктажах нашего преподавателя по специальной подготовке. Если, например, на лекционных занятиях, которые читали разведчики с большим практическим опытом, казалось, всё ясно, конкретно, последовательно, то на практических занятиях, порой, многое оказывалось не так, как хотелось и задумывалось.

Наставника нашей группы по специальной подготовке звали Николай Григорьевич. Он имел воинское звание полковник, обладал достаточным опытом зарубежной работы. Внешность его была, как бы сказали, обычная, мало запоминающаяся, роста среднего, нормального телосложения. Носил очки, сквозь которые взгляд его светлосерых глаз был пристальным, внимательным, изучающим, оценивающим. Он не был доступен для откровенных бесед со слушателями и как-то держался на определённой дистанции. Он прожил долгую жизнь. Скончался, когда ему уже было более 90 лет. Многие его воспитанники, в том числе и я, приходили проститься со своим наставником и проводить его в последний путь.

В ходе установки задания на то или иное учебное мероприятие он, как правило, давал общие рекомендации, которые не носили обязательный характер, предоставляя каждому слушателю выполнять его так, как каждый считает нужным и целесообразным. Зато на разборах проведённых занятий Николай Григорьевич любил, образно говоря, поизмываться, измытарить, поглумиться над ошибочными, неумелыми и грубыми, как он считал, с точки зрения конспирации, действиями того или иного слушателя. Помнится, что на первых порах мои приёмы, способы и поступки на практических занятиях Николай Григорьевич, мягко говоря, не всегда оценивал как правильные. Возможно, такая используемая им методика была объяснима и находила разумное оправдание. Лучше, как он иногда говаривал, прочувствовать здешние тернии, чем где-то в незнакомой ситуации оказаться

Николай Григорьевич любил образные выражения.

Заключало наши практические занятия по специальной подготовке продолжавшееся в течение нескольких месяцев итоговое комплексное учение, имитирующее не только последовательность необходимых действий, но и их результативность. При этом допускались некоторые условности, но в целом было достаточно «правдоподобно», как могло ожидать каждого из нас в реальности. Помнится, что задача для всех была одна, но пути её решения каждый выбирал самостоятельно.

Уже тогда нас приучили не интересоваться, не спрашивать, не вникать, что и как делает твой сосед, коллега, соученик. Каждый должен отвечать за свои дела сам. Даже при разборе того или иного этапа Николай Григорьевич оценивал и подвергал критике какой-нибудь отдельный факт, не раскрывая для всех общей картины проводимого мероприятия. Иногда, что происходило не часто, приводил в качестве правильных действий отдельных наших товарищей. Поскольку мне не было известно, как происходило у других, поэтому расскажу о себе.

Целевым указанием мне по списку выделили объект, на котором к указанному сроку я должен иметь надёжное, так скажем, «доверенное лицо», обладающее определённым объёмом информации о своём предприятии. Таким объектом оказался какой-то НИИ, связанный с исследованием, разработкой, изучением и последующим внедрением в производство новых видов технологий в области химической промышленности. Мои знания о химии ограничивались в основном объёмом школьной программы. Прямо скажем, этого было не густо. Да, пожалуй, ещё одним ныне широко известным интересным фактом из биографии великого русского химика Д.И.Менделеева (1834-1907), который благодаря своей наблюдательности, глубоким научным знаниям и исследовательской интуиции сделал очень важный для разведки практический вывод, который свидетельствовал о массовом производстве пороха в Германии и в итоге подтвердил подготовку этой страны к Первой мировой войне. Этот исторический факт вселял в меня призрачную надежду, если не на явный успех, то хотя бы на какую-нибудь перспективу.

Итак, часы были запущены и процесс, как говорят, пошёл. Удалось каким-то образом выяснить, что этот институт не простой, а режимный объект, поскольку выполнял научные разработки, связанные с герметиками, уплотнителями, мастиками, огнеупорной пластмассой и органической плиткой не только для народного хозяйства, но и в интересах оборонного комплекса. Имел большую производственную базу в ближайшем Подмосковье.

Сразу стало ясно, что в институт с кондачка не проникнешь, просто так ни с кем знакомство не заведёшь. Жёсткий пропускной режим: «К кому? Зачем? С какой целью? Ваши документы?». Дело осложнялось. Время шло, а результатов никаких. Николай Григорьевич читал мои пустые текущие отчёты о проделанной работе и смотрел на меня сквозь свои очки снисходительно и укоризненно, не надеясь получить что-нибудь дельное и вразумительное.

Значит, надо искать какие-то обходные пути. Возможно, навести «тень на плетень», а, попросту говоря, придумать легенду. Затем каким-то образом зацепиться за какого-нибудь опытного, ответственного, обладающего информацией, приблизить к себе, чем-то заинтересовать своей персоной, втереться в доверие, установить соответствующие отношения. Николай Григорьевич ещё заранее предупредил, что любые знакомства с женщинами категорически исключаются. Такие требования, стало быть, ещё более ограничивали сферу деятельности.

Тут, к счастью, наступил

Ну, думаю, это последний шанс, который надо использовать. Радостный, весёлый, бодрый персонал института: лаборанты, старшие и младшие научные сотрудники, кандидаты и доктора наук, начальники групп, направлений, отделов – все вышли на праздничную демонстрацию. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, стал знакомиться, установил несколько конкретных имён, фамилий, должностей. Появились основания для дальнейших встреч и бесед не только в стенах института, но и, так скажем, на нейтральной территории.

В моих отчётах наконец-то стала появляться некоторая конкретика. И, тем не менее, для Николая Григорьевича я дал повод сделать неодобрительный вывод о моей работе, когда он прочитал в отчёте, что в знак закрепления своих «дружеских» отношений со своим «доверенным лицом», мы при обоюдном согласии распили бутылку сухого вина. Николай Григорьевич долго укорял меня, что такой метод работы не является правильным для наших разведчиков и в условиях самостоятельной работы не должен применяться. Его совет я хорошо запомнил.

Надо сказать, что наши практические занятия, как правило, проводились в условиях скрытого наружного наблюдения, которое требовалось научиться выявлять, что, правда, не всегда мне удавалось успешно выполнять. Иногда некоторым слушателям приходилось оказываться даже при жестком противодействии контрразведки вплоть до «задержания», что придавало занятиям характер реальной обстановки «своей страны пребывания». Как бы там ни было, но определённый опыт мы приобретали.

Теперь наступил момент рассказа, как я постигал китайский язык. Наша так называемая языковая группа состояла из трёх человек, перечисленных мной несколькими страничками ранее. На изучение языка у нас была отведена львиная доля учебного времени. Но не нужно предаваться наивным представлениям, что за три года можно овладеть китайским разговорным языком и свободно читать газеты и журналы, пусть даже со словарём. Даже те, кто имеет семь пядей во лбу, не смогут этого добиться!

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru