Любой ценой...Если продолжить описание второго года моей службы старпомом без перерыва, то читатель устанет от неинтересного ему перечисления разных выходов в море, тем более, что на мели мы больше не садились. Затевая свои воспоминания, больше всего мне не хотелось, чтобы канули в пропасть забвения знакомые мне по морской службе интереснейшие люди нашего времени. И наш тогдашний комбриг – Сергей Григорьевич Егоров – безусловно относится к их числу. Думается, что читатель не пожалеет времени, потраченного на знакомство с этим человеком.

Сергея Григорьевича я достаточно хорошо знал ещё по совместной службе в бригаде «малышей». А к описываемому времени с малыми перерывами уже третий год находился под его командой.

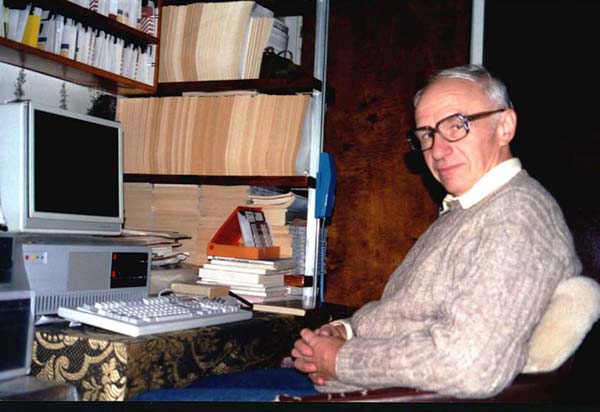

О жёстком характере и незаурядной воле комбрига я уже упоминал. Но только двумя качествами характеристика этого образцового офицера, конечно, не исчерпывается. Мысленно я всегда «проводил линию» от Сергея Григорьевича к его тёзке – нашему главкому С.Г.Горшкову и ещё дальше – к маршалу Жукову. Но, естественно, большие военачальники близко мне не были знакомы, о них я могу ограниченно судить по делам (а «почерк» хорошо прослеживался даже на уровне моего служебного положения), ну и по литературным источникам. Но комбриг несколько лет был почти постоянно у меня перед глазами, и на этом основании я берусь за его изображение.

Как и все офицеры его возраста, Егоров был участником Войны. Сам он об этом никогда не говорил, но я думаю, что, скорее всего, – в роли командира боевой части на подводных лодках Черноморского флота.

Как и во всяком истовом морском служаке (а то, что он таковым был, ни у кого не возникало сомнения), в комбриге было что-то от Нахимова, правда, без легендарной доброты знаменитого адмирала. В Находке ему за глаза дали кличку «Карась»: он внешне походил на актёра, играющего роль Карасика в фильме «Вратарь республики». Кличка не очень уважительная, и, по-моему, – не совсем справедливая.

С.Г.Егоров. Бухта Конюшкова. Май 1957 года.

Сочинил ее, скорее всего, «фрукт», вроде нашего «Махно», пострадавший от крутого начальника штаба. Но в кличках всегда что-то есть, и поэтому я решился её воспроизвести для полноты исходного материала. Однажды, во время построения бригады на плацу к группе начальства подошел командированный к нам по какому-то делу интендантский капитан и по уставу спросил, кто здесь капитан 1 ранга Карасёв. Момент получился нехороший. Однако, после тягостной для всех минуты, Егоров спокойно выслушал интенданта.

Сергей Григорьевич никогда ничего не говорил о своих домашних делах, только однажды во время полуторамесячного плавания под водой, то есть – совместного пребывания взаперти в тесном замкнутом пространстве, я услышал от него естественно произнесённую фразу: «Жена доложила мне, что порвался сапог», конечно, имелся ввиду ботинок, но всё равно. После этой фразы на данную тему я больше рассуждать не буду.

Одетый в тщательно приготовленную форму со специально изготовленными фуражкой и знаками различия комбриг появлялся на службе спозаранку и убывал с неё затемно. Это «на берегу». А в море, почти в любой мороз он выходил в той же фуражке, если и спал, то на свободном месте в кают-компании (на коротких выходах – сидя), и никогда не «вытеснял» командира из каюты, как это делали другие начальники.

Подводное дело он знал досконально, и я не могу припомнить отступлений от требований множества наших руководств, пока он был начальником штаба и командиром бригады. Заметим, что и «провальных» случаев ни с кем за это время не было. Приказы командования были для него именно приказами. Мне кажется, что командовать бригадой самых современных тогда лодок, а также наводить в ней должный порядок, Егорова назначили вовсе не случайно. И когда под его командой нас переместили на фактически не оборудованную базу в бухте Конюшкова, мне подумалось, что с подобной решительностью Жуков выполнял приказы о взятии Зееловских высот (извиняюсь перед читателем за несоизмеримые масштабы сравнения).

Во время уже упомянутого полуторамесячного плавания я на вахте часто слушал радио с помощью приёмника радиопеленгатора, под РДП на него можно принимать сигналы радиовещательных станций.

Первым услышав сообщения о вытеснении группы Молотова и Маленкова из советского руководства, я доложил об этом начальству, и потом мы специально прослушали на связном приёмнике и записали полный текст длинного официального сообщения. Большинство из нас (молодых), конечно, с интересом отнеслось к важному событию. Но в реакции комбрига запомнился элемент и более глубоких раздумий: уходила его эпоха.

В конце 1957 года я уехал на учёбу, и больше с Сергеем Григорьевичем мне плавать не довелось. Он успешно продвигался по службе и получил ответственный пост командира отдельной бригады, базирующейся в Албании.

Поговаривали, что

и Егоров испытывали взаимные симпатии. Как это не раз бывало на Руси, адмиралом наш бывший комбриг стал не без вмешательства анекдотических случайностей.

Во время государственного визита президента Эйзенхауэра в Италию (он прибывал туда на борту крейсера «Де-Мойн»), одна из наших лодок («С-360») не удержалась на глубине и была обнаружена американцами. Последовал дипломатический скандал с обменом нотами, и Егорова вызвали в Москву для неприятных объяснений. Но бумаги, связанные с происшествием, попали на стол к Хрущёву. Импульсивный первый секретарь выразил удовлетворение, что американцы «испугались», а также мимоходом спросил, почему бригадой командует «полковник». После этого флотское начальство вынуждено было вместо «фитиля» присваивать виновнику адмиральское звание.

Однако скоро в удалённую бригаду прибыла инспекция (тогда руководил этим делом возвращённый из Польши Рокоссовский), и комбрига переместили с «заграничной» должности. Но некоторое время спустя к его услугам поневоле пришлось обратиться. Отношения с албанцами испортились «вдрызг», и они не выпускали со своей базы наши лодки, которым было приказано вернуться в Союз. Егорова самолётом доставили в Албанию, и он «уговорил» своего друга поделить корабли между бывшими союзниками поровну. Инцидент был исчерпан. Хотя я пересказываю эту историю по «легендарным» источникам, в достоверности сведений у меня сомнений нет.

Последний раз я увидел бывшего комбрига в кабинете начальника кафедры тактики подводных лодок военно-морской академии во время командировки в середине семидесятых годов. Оказалось, что он пребывает в этой роли – последнем месте службы многих достойных подводников – буквально первые дни.

Расспросив меня о моей работе в Академии наук, он, с несвойственной ему ранее откровенностью, спросил: «Как ты думаешь, может рановато меня сюда? Ведь могу ещё послужить».

И было во всём его виде нечто такое, что резануло мне душу...

Так что не верьте расхожей фразе о «любой цене», вещей с такими свойствами в жизни не бывает.

Бухта КонюшковаНовый 1957 год начался как обычно – рейдовым сбором. На лодке 613-го проекта физические нагрузки такой службы переносятся куда легче, чем на «малыше». Какие-никакие койки есть у всех членов экипажа, а отгороженной маленькой каютой располагает не только командир, но и старпом. По причине немощности береговой базы к нам приписали плавбазу – пароход «Север» и плавучую зарядную станцию. Об этом уродливом сооружении мне хочется поговорить отдельно.

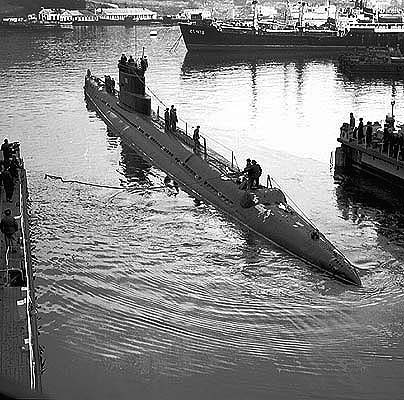

В бригаде лодок Северного флота, где я проходил последнюю свою практику, среди боевых кораблей военного времени была и «С-56», которой во время войны командовал один из самых знаменитых подводников-северян – Герой Советского Союза Григорий Иванович Щедрин, впоследствии он стал вице-адмиралом. Как и А.И.Маринеско, в подводники он попал из моряков торгового флота и за время войны имел 8 побед: за два года непосредственного участия в боевых действиях «С-56» совершила 8 выходов, и на её счету числятся потопленными 3 транспорта, 2 танкера, эсминец и 2 сторожевика противника. Но обо всём этом, как я уже отмечал в своём рассказе об «С-15», вспоминать почему-то было не принято. Дальнейшая жизнь славного корабля, в какой-то мере, проходила на моих глазах, и мне хочется рассказать здесь о ней.

В 1954 году «С-56» вместе с новыми лодками перевели Северным морским путём на Тихоокеанский флот, где её тут же списали из боевого состава и переделали в плавучую зарядную станцию (к слову, – эта же участь в конце жизни постигла и «С-15»). Героическую лодку «оскопили», то есть превратили в надводный корабль, заварив кингстоны балластных цистерн, пристроили уродливую надстройку с безобразной дымовой трубой и установили дизели от лодок 613-го проекта. В таком виде обезображенный корабль под командованием спившегося офицера должен был обеспечивать нашим лодкам зарядку аккумуляторных батарей в бухте Конюшкова, так как береговой базы там практически не было.

1957 год. «ПЗС-56» (то, что осталось от «С-56») в бухте Конюшкова.

С высоты невысокого положения в воинской иерархии мне трудно судить о степени целесообразности всех этих переделок и переоборудований (зная наши порядки, я сомневаюсь, что кто-то действительно взвесил все их достоинства и издержки), но чисто эмоционально у всех нас вид гордого корпуса «Сталинца» с прямоугольной надстройкой и дымовой трубой вызывал неприятные ощущения.

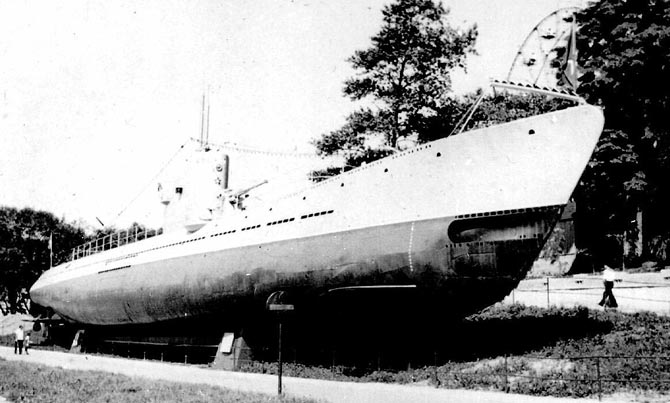

А потом, в 1974 году, перед тридцатилетием Победы, наши руководители спохватились, вспомнили о славной истории корабля, с большими затратами вернули ему былые механизмы и оборудование (точнее, их более или менее эквивалентную замену) и поставили его на вечную стоянку в районе тридцатого причала во Владивостоке.

Если вы посетите этот город, обязательно пройдите по отсекам мемориального корабля, хотя на твёрдом земном основании, – какой же это корабль...

«С-56» на вечной стоянке.

С наступлением весны (а она в Приморье приходит рано – в начале марта) жизнь наша в отрезанной от Большой Земли бухте пошла веселее.

Правда, заявляю я это с позиций холостяка, каковым я фактически ещё оставался. Семейные офицеры без квартир и, с учётом невозможности найти жёнам работу в безлюдном месте, испытывали естественную неприязнь к новой базе.

Как это не покажется парадоксальным, но в нашем экипаже наибольшую тревогу вызывало моральное состояние не кого другого, а самого командира. С момента назначения на командирскую должность, о чём явно или тайно мечтает любой нормальный подводник, прошло немногим более полугода, а наш командир начал «сдавать» на глазах: казалось бы беспричинно, он начал выпивать без меры. Куда бы ни шло, если об этом знали только его компаньоны или мы с Нестеровым. Но в любом гарнизоне такие «новости» редко остаются незамеченными начальством, не говоря уж о подчинённых.

Мой друг с плавбазы «Север».

Юрий Владимирович тремя или четырьмя годами раньше меня окончил училище имени Фрунзе, происходил он из интеллигентной ленинградской семьи (впоследствии я познакомился с его мамой), до этого прекрасно характеризовался по службе. По своему отношению к окружающим он буквально у всех вызывал только симпатию. Казалось бы, не существовало причин для неприглядных срывов. Чего бы там ни говорили об удалённости нашего места службы, никакой тягостной общей атмосферы не было и в помине. Задним числом я стал вспоминать об аналогичных процессах, которые происходили с другим моим командиром – Ю.С.Щукиным. Он тоже подавал большие надежды, пока был старпомом, но потом, после возвращения из Китая, быстро «сошёл с дистанции». Таким образом, материал для раздумий и обобщений (увы) даже у меня имелся. Понятно, что выводы мои вряд ли могут претендовать на полноту и оригинальность. Тем не менее, я попробую предложить читателю свою гипотезу.

Ю.В.Шумилов. 1957 год.

При назначении командиром Юру грубо «изнасиловали» по части вступления в партию. Сейчас всё меньше охотников вспоминать о роли этой организации в большой и маленьких (человеческих) историях. А в наше время все без исключения командиры и подавляющее число офицеров на ответственных должностях обязаны были состоять в партии, и это было логично. Мне, например, лекцию на эту тему прочитал М.Г.Загитов – бывший замполит «Б-13», который к этому времени руководил политотделом дивизии. Узнав о назначении старпомом, он вызвал меня на беседу и окончательно объяснил роль партии на Флоте. Сам я нисколько в истинности марксистского учения не сомневался и был сыном правоверного коммуниста-комиссара.

Конечно, неприятности с командиром происходили исключительно на берегу, а эти периоды занимали не большую часть нашей жизни.

Подводными силами ТОФ (к этому времени появилась такая организационная форма) командовал контр-адмирал Лев Петрович Хияйнен, во время войны – командир дивизиона лодок на Черноморском флоте. Среди прочих достоинств именитого подводника оставался неуёмный интерес к перспективам боевого применения вверенных ему кораблей. Технические средства новых лодок существенно отличались от имевшихся раньше, да и вероятный противник у нас был совсем иным. Всё это подталкивало к попыткам сконцентрировать усилия одиночных лодок для повышения эффективности их применения.

У немцев во время войны в Атлантике применялась тактика «волчьих стай», но то были времена начала применения радиолокации и современных гидроакустических станций, так что немецкий опыт можно рассматривать только в качестве исторический прелюдии. Главное противоречие в попытках группового применения лодок ясно: двигаясь совместно, они должны как-то связываться друг с другом, а это неизбежно демаскирует подводные корабли, лишая их главного преимущества перед надводным противником.

Схема групповых действий – схемой, но практическое её применение всегда связано с множеством второстепенных и кажущихся мелкими обстоятельств, которые, в конечном счёте, могут «поставить крест» на любом поначалу ясном начинании.

У нашего

были свои воззрения на актуальную проблему, и для проверки их справедливости мы вышли на полтора месяца в море и даже – в сам Тихий океан, что для нас было нечастым случаем. Такой выход с большим и понятным всем замыслом был очень интересен. Тем более, что на поверхности стояло лето, и, кроме почти постоянного сизого дыма в отсеках и перепадов давления при движении под РДП, особых физических нагрузок не было, хотя после возвращения из длительного плавания подводники обычно пару дней ходят как пьяные.

Наша лодка была головной в группе, и с нами находился комбриг Егоров, ещё несколько офицеров штаба, посредник и приписанный на выход врач-хирург Миша Шульман. До этого времени должности корабельных лекарей на лодках занимали фельдшеры, но участившиеся неприятные случаи с самым обычным аппендицитом заставили заменять специалистов со средним образованием настоящими хирургами. А пока врачей на лодке было двое. Миша отдыхал от своей нервной работы (у себя в удалённом от цивилизации госпитале в Промысловке он оперировал днями и ночами) и, как мог, следил за здоровьем подводников. По счастью, резать у нас никого не пришлось, хотя к этому делу готовились всерьёз, пытаясь предусмотреть все мелочи.

Весь поход мы провели успешно, только «посередине» его в Охотском море на лодке штормом повредило привод вертикального руля. «Перо» его имеет площадь несколько квадратных метров, и на волне здоровенную тягу привода переломило как спичку. Двигаться под водой с такой поломкой невозможно, мы всплыли и несколько часов, управляясь одними двигателями, шли к Курильским островам, где на этот случай нас ждала плавучая мастерская. Даже близ живописного острова было неспокойно, но нам удалось наварить на место повреждения тяги столько металла, что потом, как мне рассказывали, в доке рабочие с трудом привели механизм в первоначальное состояние. Но управляемость корабля была восстановлена, и поход благополучно завершён.

Как я упоминал, за время нашего похода произошли перемены в руководстве страной и ряд других, менее важных событий. В частности, за месяц до моего возвращения в базу у нас с Лёлей родился сын. Жена до последнего срока скакала с ним по своим заводам, и роды были тяжёлые. Далёкие столичные родственники пытались хотя бы спросить меня о выборе имени.

Фрагмент фотографии экипажа «С-79». 1957 год.

А все телеграммы с перепутанными текстами валялись невостребованными в почтовом отделении «Конюхов». Получив их пачку сразу, я ринулся отвечать, но ничего непоправимого от моего невольного отключения в семейной жизни не случилось: сына, к всеобщему удовлетворению, назвали Юрой, как Назарова. Увидел я его только через пару месяцев, уже поднимающимся в кроватке и требующим внимания окружающих...

Участвующий в нашем «большом» походе хирург Миша Шульман не хотел даром получать своё денежное содержание и приглядывал за нами как врач-терапевт, не считаясь с непривычными для обычных людей гигиеническими трудностями этого дела. В частности, он достаточно чётко установил у меня заболевание гастритом и посоветовал мне после возвращения на базу отправиться в госпиталь. Поскольку положенного санаторного отдыха после длительных выходов из расчёта десять суток за каждый месяц, проведённый в море, я никогда не получал, в данном случае его заменило пребывание на больничной койке. Миша на мне обратным ходом «вымещал» всё гостеприимство, полученное на лодке (он нам всем понравился).

Теперь молодые врачи-терапевты носились со мной, как с писаной торбой, пробуя все официальные и народные способы лечения. Например, в ходе одного эксперимента я должен был съесть два килограмма мёда, закусывая солёными огурцами. Знакомая библиотекарша принесла банку вкусного лекарства с базара, и началось необычное для сладкоежки испытание. Ничего, всего через год после этого я уже мог кушать мёд обычным порядком.

Люди в палате – не очень страдающие молодые офицеры – были приветливыми, библиотекари давали мне не только мёд, но и книжки в изобилии. А Миша даже показал издалека операцию трепанации черепа (сын военного упал со скалы). Вообще, госпиталь вблизи показался транспортёром изуродованных людей, их везли сюда днём и ночью. Миша и его друг капитан Морозов трудились без передышки. Полагаю, что в крупных городах операции такой сложности, которые выполняли эти ребята, делают только профессора.

К сожалению, терапевтические достижения медицины не столь очевидны, по сравнению с хирургией.

На постных береговых харчах я стал меньше замечать последствия своей хвори и вернулся на лодку.

В это время стало известно, что меня посылают учиться на командира. Лодка как раз перешла в Улисс, её ставили в док. Я попрощался с товарищами и, счастливый, отправился сначала в отпуск.

Да, мне присвоили звание капитан-лейтенанта, по-моему, – самое звучное и красивое на Флоте, особенно, если ещё учесть возраст основной массы его носителей.

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ и оказать посильную помощь в увековечивании памяти ВМПУ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru