Направившись к гаражу, я увидел, что автомашина уже находилась в рабочем состоянии, матрос-водитель подтвердил свою готовность отправляться в путь. Мне стало совершенно ясно, что тот, кто был ранее назначен для сопровождения, отказался ехать, и сейчас срочно нужен другой ответственный на этот рейс. Недалеко от гаража в каком-то, как мне показалось, нетерпеливом горестном ожидании находились две женщины: одна пожилая, совершенно убитая горем, еле державшаяся на ногах, другая молодая, вся в слезах, с трудом удерживающая первую под руки. Если жребий, как я подумал, выпал на меня, то совершенно не зачем было выяснять все детали данного события.

Представившись, что я назначен старшим на машине, и уточнив некоторые особенности ближайшего маршрута, мы отправились в дорогу. Здесь, надо сказать, я сознательно нарушил инструкцию старшего по сопровождению, который должен всегда находиться рядом с водителем. Приняв решение, что в кабине рядом с водителем поедет мать умершего, посчитал, во-первых, ей, пожилой женщине, находящейся в стрессовом состоянии, будет теплей и удобней, во-вторых, при необходимости, она будет показывать дорогу движения. В промороженном кунге, где находился гроб, пришлось ехать жене Николая Климова и мне. К счастью, ни одного дежурного постового Военной автоинспекции нам по маршруту не попалось, но, тем не менее, некоторые непредвиденные неприятности пришлось испытать.

При следовании по Москве, как ранее обусловливались, сделали несколько непродолжительных остановок около продовольственных магазинов, что было, как показали последующие события, рационально, своевременно и правильно, женщины произвели закупки необходимых продуктов для поминок. В дальнейшем ехали без остановок, не торопливо, надеясь к исходу этих суток прибыть к месту назначения.

Вечером въехали в Рязань, на одной из центральных улиц остановились, решили передохнуть. Поскольку у меня с собой никакого питания не было, возникло желание зайти в столовую и утолить свой голод, накопившийся за целый день. Столовой на ближайшем расстоянии я не заметил, но зато ярко светилась неоновыми огнями вывеска «Гастроном», туда я и направился. Войдя в помещение магазина, я удивился почти полному отсутствию покупателей, не в пример московской магазинной толчее, в такое вечернее «пиковое» время. Хорошенькие продавщицы рязанские красавицы, собравшись вместе, не обращая никакого внимания на одиноких посетителей, весело беседовали друг с другом. Прервав их милый девичий разговор, я попросил взвесить 200 грамм докторской колбаски и столько же голландского сырка. Не поверив своим ушам, в ответ услышал от этих милых созданий настоящую площадную брань и обвинения во всех смертных грехах за мои, как они выразились, издевательства. Я был настолько обескуражен, растерян, обеспамятен, что даже не нашел уместным обидеться, возразить, оправдаться. Только тут я обратил внимание на совершенно пустые прилавки. Сразу стала понятна причина отсутствия покупателей в роскошном

в котором нечем было торговать.

Не осознал по началу всего увиденного, постоянно вспоминал ситуацию в рязанском гастрономе, и постепенно и медленно приходило понимание того, что в действительности происходило в нашем обществе. На многие события и факты в освещении официозной прессы и пропаганды приходилось смотреть критически. Как же так, думал я, почему же передовая область находится на голодном пайке? Разве напрасно расцелованный и обласканный первый секретарь Рязанского обкома партии, по инициативе Н.С.Хрущёва стал Героем Социалистического труда за гигантские успехи в решении продовольственной программы по производству и сдаче государству мяса и молока? Трудно было понять, почему через некоторое время, будучи в ореоле недосягаемой славы и головокружительного почёта этот партийный руководитель, активный строитель светлого будущего вдруг неожиданно застрелился в своём рабочем кабинете? Тогда такие поступки расценивались как малодушие и трусость. Но подлинные корни происходящего были значительно глубже, о них никто не хотел думать и давать реальной политической оценки происходящим в стране событиям.

Однако наша скорбная процессия продолжалась. Мало гостеприимная, полуголодная и обозлённая Рязань осталась позади. Проехав несколько десятков километров по главному шоссе, свернули на занесённую снегом просёлочную дорогу. Дело осложнялось тем, что неожиданно началась сильнейшая метель, поднялся штормовой ветер, дорогу стало заметать. Приходилось ехать почти на ощупь, останавливаясь через каждые два-три километра, и в кромешной темноте приходилось выходить из машины и проверять, не сбились ли с дороги. Автомобильные фары выхватывали впереди всего лишь несколько метров, упираясь в упругую и нескончаемо несущуюся навстречу сплошную снеговую круговерть. Беспрестанно откапывая вместе с водителем мгновенно образовывающиеся под колёсами машины снежные заносы, чтобы проехать хотя бы несколько десятков метров, мы, однако, стали понимать, что наше продвижение вперёд становилось с каждым мгновением весьма затруднительным. В конце концов, стало очевидно, что автомашина ни вперед, ни назад двигаться больше не может. Вдруг вспомнились слова из Пушкина: «Метель не утихала... Лошади начали уставать и вскоре встали...». Ну вот, подумалось, и мы окончательно застряли.

Несчастные женщины, неуверенно и тихо переговариваясь между собой, по какому-то только им известному чутью предполагали, что ехать, вроде как, осталось совсем не много. Но что же делать дальше, как поступить? Оказаться морозной ночью, в условиях разбушевавшейся снежной стихи с двумя беспомощными женщинами среди степного бездорожья и снежных завалов, в мгновенно остывающей кабине машины и холодном кунге, я вам скажу, это далеко не радостное ощущение.

Нельзя было, как я понимал, останавливаться, сидеть, завернуться, оцепенеть в ожидании чьей-то помощи. Можно было предполагать, что рано или поздно, но не раньше, чем кончится пурга, по этой дороге может быть, когда-нибудь проследует какой-то транспорт, и нас обнаружат и высвободят из снежного плена. Но, когда это произойдёт, не будет ли поздно, тогда ведь к одному покойнику может добавиться ещё четыре замёрзших трупа? Никто из нас вслух этих слов не произносил и, возможно, даже такие мысли ни у кого не появлялись. Как-то неожиданно, но твёрдо сообща решили продолжать движение пешком. Водитель заглушил мотор, выключил фары, свет от которых создавал обманчивое впечатление нашего упорного противостояния непокорной, безжалостной и не умолкающей ночной стихии. Занесённую снегом машину с гробом умершего мичмана в кунге оставили посреди дороги.

Теперь мы, оказавшись в полной темноте, к которой постепенно начали привыкать глаза, побрели гуськом, не теряя друг друга из виду, навстречу неизвестности, оказавшейся, к нашему счастью, в конечном итоге спасительной. Я шёл первым, спотыкаясь, застревая и проваливаясь в высокие сугробы, набирая полные ботинки снега, всячески старался не сбиться с дороги, наличие которой иногда было заметно среди наметаемых снежных барханов. Замыкающим в нашей цепочке шёл матрос-водитель машины, внимательно наблюдавший за двумя женщинами, еле передвигающими ноги по глубокому

Шли мы долго и достаточно медленно, преодолев не очень большое расстояние, что и подтвердилось значительно позже. Неожиданно справа и слева от дороги стало что-то темнеть. Женщины заметно оживились, признав околицу какой-то деревни, название которой поначалу перепутали, но это уже было совсем не главное. Стали стучаться в первую избу в надежде обогреться и переждать непогоду, но получили категорический отказ: «Дескать, ходят тут всякие по ночам в такое ненастье...». Гостеприимства не добились и со второй попытке. Наша настойчивость не взволновала и не нашла понимания также и в третьей хате. С четвёртого раза посоветовали обратиться к хозяйке избушки, стоящей где-то на отшибе деревни, где, возможно, примут нас на ночлег. Нам было всё равно куда идти, лишь бы не оставаться ночью на морозе. Действительно, на этот раз нам посчастливилось: впустили в избу, разрешили остаться на ночлег.

Вот тут я хочу вспомнить, что я узнал и увидел своими глазами и рассказать о жизни колхозников, как оказалось, передового тогда в Рязанской области колхоза-миллионера (слово «миллионер», между прочим, в те годы не было ругательным, как ныне). Хозяйка давно не ремонтируемой и разваливающейся избёнки, женщина, возраст которой было трудно определить, одинокая, чуть ли не детства ещё в годы войны начавшая работать в колхозе, как тогда, так и теперь за мнимые трудодни, с горечью говорила, что не имеет никакого просвета в своей жизни. «Вот смотрите сами, как мы тут живём, и за отсутствие нормальных условий, не обессудьте». Ее слова как бы само собой подтверждало её нынешнее бытиё.

Изба была мала размером. Тёмные сени, через которые мы пробирались, спотыкаясь и задевая за что-то, были заставлены каким-то скарбом, видимо, необходимым в хозяйстве. Где-то рядом что-то живое задышало, зачавкало, задвигалось понятное дело, в деревне без своего, ходя бы минимального подспорья, не обойтись. Слегка нагибаясь, чтобы не удариться головой о притолоку, вошли в едва освещаемую

и слегка натопленную небольшую всего на два оконца комнатку, большую часть которой с правой стороны занимала

В левом от входа дальнем углу помещения темнела чуть видневшаяся иконка. Вдоль глухой противоположной от двери стены располагалась наглухо закреплённая лавка, к которой вплотную был приставлен деревянный стол. В простенке между окнами беззвучно висела чёрная «тарелка» репродуктора радиотрансляционной сети. Под потолком одиноко поблёскивала отражённым светом от керосиновой лампы «лампочка Ильича» электричество подавали два раза в сутки по часу утром и вечером. Деревянные половицы имели широкие щели, которые от каждого резкого шага в комнате ходили ходуном, скрипели и норовили сдвинуться со своих штатных мест. На стене слева от входной двери находились «часы-ходики» с висящими на цепочках гирьками. Вот и всё убранство, чем располагала семья ударника колхозного движения.

Хозяйка сразу предупредила, что угощать нас она ничем не сможет, но кипятком напоит, который подогреет на примусе. И на этом ей большая благодарность. Женщины сочувственно разговорились, выясняли, кто из какой деревни, нашлись какие-то общие знакомые. Во время беседы на печке кто-то беспокойно зашевелился, тихонько заохал, закряхтел. Хозяйка, как бы извиняясь, пояснила, что её мать-старушка, бывшая ударница колхозного движения, давно болеет, но в районную больницу не берут, якобы, нет мест, а участкового врача не допросишься, не дождёшься. Вот и доживает она свой век на печке. Горько и печально было всё это видеть и слышать. А до наступления счастливого коммунизма, как радостно говорили на всех съездах, оставалось менее пятнадцати лет.

Слегка согревшись, но, не обсохнув, как следует, вскоре стали устраиваться на ночлег, а с утра, в зависимости от погодных условий, намерились принимать решение. Хозяйка расстелила для нас всех непосредственно на полу какие-то имевшиеся у неё в наличии овчинные подстилки. Помню, что я, не снимая шинели и ботинок, скрючившись в три погибели, насколько позволяло тесное пространство, подложив под голову свою шапку и поджав промокшие ноги, попытался прикрыться освободившимся свободным куском овчины. Как бы там ни было, но наше положение оказалось лучше, чем та возможная ситуация провести ночь в чистом поле. Остаток ночи прошёл в тревожном забытьи. Глубокого сна не было, но не хотелось и пробуждаться из-за каких-то ночных звуков. Хозяйка долго не могла угомониться, всё ходила и улаживала свои дела по хозяйству. Но самое удивительное случилось среди ночи, когда сквозь сон послышалось, как по дощатому полу застучали копытца. «Что за чертовщина? Этого ещё не хватало», сквозь сон подумалось мне. Однако полностью просыпаться не хотелось. Оказалось всё очень просто: хозяйка среди ночи запустила в избу ягнят погреться. Эти ягнята разбежались вокруг нас, спящих на овчине, и от такой радости, приняв за своих сородичей, в конечном итоге, ещё больше подмочили нашу ещё не обсохшую одежду.

Но вот к концу ночи что-то неожиданно заскрежетало, засвистело, зашипело и из молчавшего

с неимоверной силой разнеслось приветствие к

с предупреждением о том, что наступило шесть часов утра, а затем, что особенно меня удивило, последовало настойчивое требование для всех колхозников обязательного выхода на работу. После непродолжительной информации о последних трудовых успехах колхоза раздался громкий щелчок, и радио умолкло.

Нам, однако, надо было решать свои проблемы и принимать меры к выяснению, где находится наша автомашина, высвобождению её из снежного плена и, наконец, следованию к месту назначения, до которого, к счастью, оставалось доехать всего-то несколько десятков километров.

Вместе водителем я с чувством некоторого волнения отправился на поиски оставленной ночью автомашины. Утро оказалось светлым, безветренным, тихим и весьма морозным, даже было трудно вообразить, что всего несколько часов тому назад буйствовала снежная настоящая свистопляска. Тёмно-голубое небо было чисто от облаков, и вскоре поднявшееся солнце осветило окрестности, радостно заискрилось на снежных сугробах, уже совсем не казавшихся такими неприступными, грозными и суровыми, как ночью.

Фургон машины, видневшейся на удалении не более двух километров, мы заметили сразу, как только поднялись на дорогу, которая заваленная снегом без обработки снегоуборочной техникой не могла использоваться для эксплуатации. Подойдя к машине, засыпанной под самый радиатор снегом, обнаружили, что наш транспорт и скорбный груз находились в целости и сохранности. Однако стало совершенно ясно, что без посторонней помощи нам не обойтись. Возвратившись в деревню, узнали нахождение машинно-тракторной станции в надежде выпросить трактор для того, чтобы вытащить машину из снежных завалов.

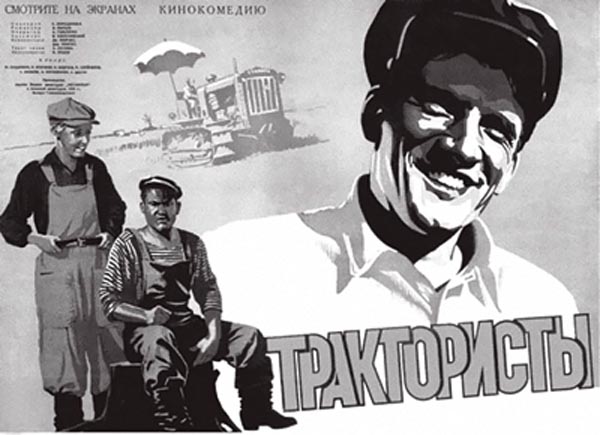

Слово кинематографа. Фильм «Трактористы», в котором показана история одной из МТС, стал популярнейшей советской комедией.

Режиссер – Иван Пырьев, в ролях – Марина Ладынина, Николай Крючков, Борис Андреев, Степан Каюков, Петр Алейников, 1939 год.

Здание МТС, расположенное километрах в пяти от деревни, представляло собой современной постройки кирпичное сооружение, состоящее из нескольких достаточно просторных и безлюдных производственных цехов, пройдя по которым обнаружили всего не более пяти слесарей, как они сами заявили, занятых ударным ремонтом сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам.

Поскольку МТС являлась межрайонной структурой, услугами которой пользовались несколько колхозов, то техническая эксплуатационная нагрузка на неё была слишком велика. Вот и сейчас, как я понял, то ли директор, то ли бригадир, отбиваясь от чьих-то требовательных телефонных указаний выделить в помощь автодорожной службе какую-то технику для расчистки дорог от прошедшего снегопада, объяснял, что сам находится в критическом состоянии и свободной, а самое главное, исправной техники у него нет.

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru