8. Офицер-радиоразведчикПосле окончания учёбы на офицерских курсах я уже не чувствовал себя на своей должности таким уж «новичком на стадионе». Во всяком случае, ко многим специальным вопросам относился более осознанно и с большим понятием. Даже иногда позволял себе вступать в дискуссии по некоторым интересующим меня проблемным темам с Павлом Ивановичем Егоровым, который чертил всевозможные графики и невероятные по сложности диаграммы, скрупулёзно вчитываясь в Международный регламент связи, выискивал диапазоны частот, на которые следовало бы обратить пристальное внимание, и постоянно напоминал, что в нашем деле никогда не надо спешить и делать опрометчивые выводы, прежде чем не выяснив причин, вызвавших то или иное явление. Его профессиональным «коньком» было умение на основе систематизированных и проанализированных данных высказать обоснованные предположения, в каких частотных диапазонах радиоволн предпочтительней всего вести поиск новых радиосетей вероятного противника.

Так случилось, что на боевых постах Приёмного Центра мне пришлось заниматься организацией и контролем перехвата автоматических видов передач, по которым до определённого времени проходил огромный объём открытой информации. Но вот наступил такой момент, когда в этих радиосетях и радионаправлениях все передачи стали осуществляться в зашифрованном виде. Техническое усовершенствование излучаемого сигнала путём введения каких-то кодовых задержек или знаковых посылок сделало невозможным чтение перехватываемого текста. Это для нас оказалось мощной неожиданной «пилюлей» разочарования и негодования. Возникла необходимость в кратчайший срок «расколоть» это автоматическое шифрование. Могу твёрдо утверждать, что к решению этой важной и технически сложной проблемы привлекались светлые умы аналитиков, математиков, радиоинженеров, программистов и масса других специалистов разных профессий. Доподлинно мне не известно, чем дело завершилось, но могу предполагать, что уже вскоре появились определённые надежды на успешное продвижение по вскрытию этой запутанной системы.

Мне, разумеется, приходилось сталкиваться и с другими аспектами работы радиотелеграфистов на других боевых постах. Большинство старшин и матросов становились настоящими асами в своей профессии, добиваясь невероятного качества радиоперехвата. Даже происходили какие-то невероятные, можно сказать, эзотерические случаи. Вот, например, одному матросу, который постоянно нёс вахту на очень ответственном боевом посту, накануне приснился сон, что как будто бы он услышал кратковременный сигнал важного объекта и даже разобрал его позывной. Прибыв на вахту, матрос внимательно вслушивался в тишину эфира на заданной частоте и вдруг в его наушниках чётко прозвучал секретный позывной неизвестного объекта, который ему снился ночью. Незамедлительно исполнив команду на пеленгование, вахтенный радиотелеграфист успел записать на магнитофон и на бланк установление факта кратковременной радиосвязи. Эти сведения оказались весьма ценными. Матрос был поощрён десятью сутками отпуска с выездом на родину. Впоследствии этот «герой эфира», успешно завершив срочную службу, поступил в Высшее Военно-Морское училище и стал офицером. Прослужив установленный срок, уволился в запас в звании капитана 1-го ранга. По этическим причинам, без разрешения я не буду называть его фамилию.

Приведу другой не менее уникальный пример. Помнится, был такой матрос, назову его по фамилии, Потапов. Мне часто приходилось отправлять на боевые посты, особенно в ночное время, очередную вахтенную смену матросов. Так вот, если в состав такой команды входил Потапов, то он всегда невольно обращал на себя внимание какой-то внешней расхлябанностью и несобранностью. Форма на нём висела, как на вешалке, бушлат или шинель не были застёгнуты на все пуговицы или крючки, поясной ремень вечно висел ниже живота, ботинки не зашнурованы, а в строю вечно плёлся на шкентеле, как на эшафот, и, ясное дело, не в ногу. В общем, выглядел он, увы, не лучшим образом. Взыскания на него сыпались, как из рога изобилия, и ничего не помогало. Но радиотелеграфист он был отменный. Однако и здесь с ним происходили неприятности. Просто надо было знать его натуру, но это не принималось во внимание. Некоторые ретивые оперативные дежурные, изредка посещая Приёмный Центр с целью проверки вахтенной службы, обнаруживали развалившегося на стуле в расслабленной позе с наушниками на голове и, как им казалось, почти спящего вахтенного радиотелеграфиста матроса Потапова. Сон на вахте расценивался грубейшим нарушением. Несмотря на оправдательные заявления самого Потапова, которые никогда не принимались во внимание, всегда следовали суровые наказания вплоть до ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте. Но вот однажды, когда он, находясь на боевом посту, осуществлял поиск новых радиосетей, ему удалось зафиксировать на неизвестной частоте очень важный радиообмен корреспондентов, который получил ценную оценку. Тут же последовало поощрение вахтенного десятью сутками отпуска, хотя на нём висела куча взысканий. В дальнейшем Потапов, как палочка-выручалочка, неоднократно выявлял новые радиосети, добывая ценные сведения, за что справедливо поощрялся, а в промежутках между этими заслуживающего максимального уважения и почёта всплесками настоящего триумфа поисковика-радиотелеграфиста по-прежнему наказывался за неопрятный внешний вид, за опоздания в строй и, что самое несправедливое, по моему мнению, за сон на вахте. Может быть, у него была такая защитная реакция организма от перегрузки?

Я сам, будучи дежурным, по Приёмному Центру, неоднократно наблюдал за тем, как работает Потапов на боевом посту. Действительно, по расслабленной, непринуждённой позе вахтенного очень даже со стороны могло показаться, что радиотелеграфист чуть ли не дремлет. Но на самом деле его правая рука чётко держит карандаш для записи на бланке, а левая рука медленно вращает ручку поиска по частоте. На голове плотно одеты наушники, через которые он, чутко прислушиваясь к какофонии треска и шума в эфире, ловит нужные и важные сигналы.

Здесь я привёл только два примера из нашей жизни, а если вспомнить детальней и обстоятельней, то каждый день приносил своё новое, интересное, запоминающееся.

Если говорить отвлечённо, то просто психологически и эмоционально невыносимо просидеть в крайнем напряжении четырёхчасовую вахту, когда по ушам непрерывно бьёт невыносимый эфирный шум, треск, вой, писк можно с ума сойти. У нас были такие случаи, когда отдельных матросов приходилось досрочно демобилизовывать по медицинским показаниям из-за психологической неустойчивости.

9. Начальники, коллеги, друзьяА теперь расскажу непосредственно о Приёмном Центре, в состав которого входила Группа обстановки. В связи с увольнением в запас П.И.Егорова начальником Приёмного Центра был назначен капитан 2-го ранга Олег Сергеевич Капустин, энергичный, инициативный и требовательный офицер, прослуживший около десяти лет в родственном Отряде Тихоокеанского флота и не менее пяти лет в штабе Центрального Отряда почти с самого начала его организации. Его главной заботой являлось руководство огромным коллективом офицеров, мичманов, старшин и матросов Приёмного Центра.

Основная цель всего подразделения - качественное несение боевой вахты. Несение вахты, как боевой, потому что каждый вахтенный радиотелеграфист имел незримый, как теперь говорят, виртуальный контакт с вероятным противников, со всеми вытекающими последствиями. Все повседневные задачи: организационные, бытовые, политико-воспитательные, учебной подготовки и целый ряд других не менее важных были устремлены на неукоснительное выполнение основной цели.

Начальник Приёмного Центра Отряда капитан 2-го ранга О.С.Капустин. Москва. 1964 год.

В этом главном, безусловно, все были едины. Каждый член нашего коллектива от офицера до матроса, выполняя свои конкретные обязанности, в силу особенностей личных и профессиональных качеств вносил посильный вклад в выполнение общего дела.

Вообще, надо сказать откровенно, что в целом на политработников нашему Отряду не очень везло. Первый начальник политотдела Отряда капитан 1-го ранга Н.Н.Казаков на склоне своей продолжительной военной службы вдруг неожиданно был переведён к новому месту службы на Тихоокеанский флот как раз в тот период, когда начались первые месяцы моего пребывания в части. Вскоре на эту должность был назначен капитан 1-го ранга А.А.Мокрушин, служба которого в Отряде была весьма кратковременна и наполнена не столько политико-воспитательной работой с личным составом, сколько сногсшибательными событиями личного характера. Вероятней всего, он был человек неплохой, но частенько попадал в весьма сомнительные ситуации, с моральной точки зрения и требований морального кодекса строителя коммунизма, текст которого он всегда держал в нагрудном кармане тужурки. В конечном итоге, он был исключён из рядов КПСС и досрочно уволен с военной службы.

Свято место, как говорится, пусто не бывает, и должность начальника политотдела Отряда занял капитан 1-го ранга Владимир Яковлевич Земнов личность легендарная, участник Великой Отечественной войны, служивший комсомольским вожаком в Разведывательном отряде Северного флота под командованием самого

будущего дважды Героя Советского Союза.

Новый начальник политотдела был высок ростом, импозантной внешности, совершенно независимого поведения, которое, вероятно, было приобретено в ходе долгого пребывания на разного рода, но непременно высоких орбитах партполитаппарата и укоренилось до мозга костей в его, как он, по всей вероятности, считал, непогрешимой натуре.

Без всяких сомнений, для его послужного списка новая должность являлась мизерной и была приемлема только как возможность для получения московской жилплощади перед выходом на пенсию, в чём он и сам откровенно признавался, жалуясь на своё здоровье. У него был абсолютно кабинетный принцип работы.

В общении с подчинёнными и младшими по званию Владимир Яковлевич разговаривал, особо не задумываясь, без всяких церемоний, по-хамски вульгарно. Почти каждое начало рабочего дня начиналось с того, что он обычно вызывал командиров подразделений или командиров групп, а чаще всего и тех и других, к себе в кабинет и в зависимости от своего состояния и самочувствия начинал проводить воспитательную работу, первым делом, извещая всем, как у него прошло утро. Например, судя по его суровому виду, можно было с большой долей истины предположить, что разговор предстоит не простой. Подтверждая наши догадки, он всегда предварял предстоящую беседу уже ставшей традиционной фразой:

- Опять я сегодня утром не посрал...

Среди собравшихся в кабинете офицеров наступала мучительная и долгая тишина. Возможно, кому-то хотелось выразить сочувствие и дать нужные рекомендации или поделиться собственным опытом, как поступать в подобных ситуациях. Но почему-то таких смельчаков не находилось. Пауза порой затягивалась на несколько минут, и приготовленные записывать ценные руководящие указания цанговые карандаши фирмы «Koh-i-Nor» и автоматические ручки системы «Parker» застывали в тревожном ожидании над раскрытыми блокнотами и тетрадями. Но тут неожиданно следовали громоподобные угрозы:

- Всех вас буду ебсти...

Для того, чтобы, видимо, разъяснить причину принятия к нам столь необычно жестоких мер, он делал сногсшибательный вывод:

- Матросы ходят не причашены...

К счастью, как для него, а в большей степени для нас, Владимир Яковлевич прослужил в этой должности около двух лет и, получив долгожданную жилплощадь, уволился в запас.

Начальник политического отдела Отряда капитан 1-го ранга В.Я.Земнов

Пожалуй, самым подходящим, деловым, работоспособным партийно-политическим работником, как в таких случаях говорят, «за себя и за того парня» в те годы являлся майор Н.К.Славинский, который, начав свою деятельность с начальника клуба части, затем в течение нескольких лет бессменно и единодушно избирался освобождённым секретарём партийного комитета Отряда.

Однако возвращаюсь к воспоминаниям о Приёмном Центре, организационную основу которого составляли три группы радиотелеграфистов-матросов срочной службы. Командирами групп тогда являлись капитан-лейтенанты Виктор Гусев, Борис Коршунов и Олег Кусенко, начавшие свою офицерскую службу с первых дней создания Отряда. По рассказам П.И.Егорова, первого начальника Приёмного Центра, службу приходилось налаживать с абсолютного нуля, первоначально как офицеры, мичманы, так и матросы жили в палатках и только потом стали обживаться, строить бараки, налаживать свой быт и организовывать специальную деятельность. В таком же положении находились и другие подразделения Отряда.

Вспоминаю об этом потому, что тогда я, уже имевший некоторое представление о службе в отдалённой местности, тем не менее, видел в них настоящих командиров, сумевших в своих группах и дисциплину высокую поддерживать без всяких признаков «дедовщины», и осуществлять несение круглосуточной и, что самое важное, эффективной вахты на боевых постах.

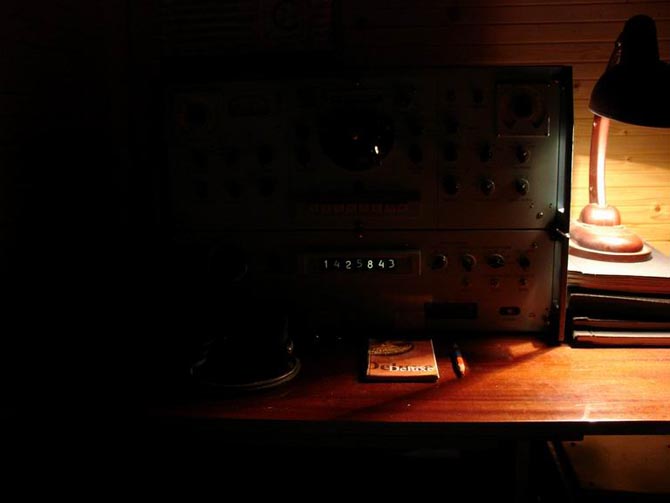

Инженерно-техническое обслуживание превеликого множества различных типов и систем радиотехнической аппаратуры Приёмного Центра, монтаж, ремонт, демонтаж, переоборудование, техническая рационализация и целый ряд других труднейших работ, в том числе и контроль за состоянием антенного поля выполняли как опытные офицеры-радиоинженеры, так и недавние выпускники ВВМУРЭ им. А.С.Попова: Володя Чернов, Павел Осетров, Виктор Зикеев, Эрик Иленан, Женя Кондратьев, Алексей Лелеков, Виктор Клименко, Валерий Романенко, Эдик Мордвинцев, Игорь Барклай и опытнейшая команда радиомастеров: мичманов-сверхсрочников и подготовленных матросов-радиомехаников.

Заместителем начальника Приёмного Центра по политической части первое время являлся майор И.П.Лагоша, который, как мне помнится, был заурядным, дотошным исполнителем направляющей линии и не оставил глубоких воспоминаний о своей деятельности. Не потому ли вскоре он был переведён в какую-то воинскую часть без перспективы на продвижение. Пришедший на его замену капитан 3-го ранга М.А.Паневкин, бывший нахимовец ЛНВМУ и подводник-штурман, сменивший своё амплуа на политработника, с ним мне пришлось пообщаться непродолжительный период, как мне кажется, тоже не внёс свежей струи в воспитательный процесс с личным составом.

Заместитель по политической части начальника Приёмного Центра Отряда капитан 3-го ранга М.А.Паневкин.

Служба у меня шла нормально. Я исправно выполнял повседневные и дежурно-вахтенные обязанности, никаких упущений и замечаний не имел, принимал посильное участие в общественной жизни подразделения и по графику, составленному замполитом Приёмного Центра майором И.П.Лагошей, а затем капитаном 3-го ранга М.А.Паневкиным, регулярно выступал перед личным составом с политинформациями, на которых с задорным пафосом убеждал матросов о построении в нашей стране к 1980 году коммунистического общества со всеми благоприятными для всех последствиями, как это широко пропагандировалось в Программе КПСС.

10. Похороны сослуживцаНо тут у нас в подразделении произошли печальные события, которые явились для меня поводом взглянуть на жизнь глазами простого народа, а не как излагалось в передовицах центральных газет.

Дело в том, что в Приёмном Центре служил в должности старшего инструктора мичман Н.П.Климов, которого в конце 1962 года отправили на лечение в военный госпиталь. Мне не приходилось с ним часто соприкасаться по служебным вопросам, но поскольку он являлся членом нашего коллектива, то по поручению начальника Приёмного Центра капитана 2-го ранга О.С.Капустина я, как и другие наши сослуживцы, также навещал Николая Климова в госпитале. Болезнь, однако, оказалась не поддающаяся лечению и мичман Н.П.Климов в феврале 1963 года, накануне Дня Советской Армии и Военно-Морского флота, скончался. По настоятельной просьбе его жены и матери, приехавших из Рязанской области, похоронить мужа и сына на его родине, командир Отряда капитан 1-го ранга С.А.Арутюнов принял решение выделить

для перевозки тела умершего.

С утра, как обычно, прибыв на службу и не зная о последних произошедших событиях в части, я неожиданно был вызван к командиру Отряда С.А.Арутюнову. Как только я оказался у него в кабинете, он с достаточной твёрдостью в голосе произнёс, что срочно возникла необходимость сегодня же выехать в качестве старшего на машине и доставить гроб с телом по месту назначения, которое укажут жена и мать умершего. Оказалось, что все предварительные необходимые в этих случаях процедуры были уже выполнены. В мои обязанности входило только обеспечить поездку без происшествий и аварий в оба конца, продолжительностью около двух-трёх суток, и благополучно возвратиться. Погода стояла зимняя, морозная, а ехать предстояло в сельскую глубинку, пусть и недалёкую от Москвы, всего не более 250 километров в одну сторону. До Рязани по шоссе ещё, куда ни шло. Далее по просёлкам и деревенским дорогам, занесённым снежными сугробами, ехать на слабеньком грузовичке ГАЗ-51 с одним ведущим мостом была сущая авантюра. Да и я сам лично не был готов к такой экспедиции: нужно было бы потеплей одеться, да и харчишек следовало бы взять на дорогу.

Командир Отряда, заметив мою некоторую нерешительность, спокойно, но настойчиво заверил, что автомашина проверена и находится в хорошем состоянии, водитель опытный, и командование части уверено, что поездка пройдёт без происшествий.

После этого он посоветовал мне идти к гаражу, ознакомиться с обстановкой на месте, поговорить с водителем машины и тут же отправляться в рейс. Я, конечно, мог категорически высказать своё возражение и отказаться от такой для меня совершенно неожиданной и неподготовленной поездки. Уверен в том, что никто меня не осудил бы за это, а командир Отряда С.А.Арутюнов, взяв всю ответственность на себя, даже в приказном порядке не мог бы меня заставить это выполнить.

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru