Дойнеко Михаил Антонович. Окончание.

СТРАНЕ НУЖНЫ БЫЛИ ТОВАРЫ

Здесь следует пояснить, почему, собственно говоря, в это время появилась необходимость в создании целого "института юнг".

Воюющей стране нужны были непрерывные поставки всего и вся, но кораблей было мало. Тогда американцы дали СССР 40 старых судов и еще 30 типа "либерти" (в переводе - "свобода") построили для нас специально. А кадры нужно было искать свои. Чтобы наладить морские грузоперевозки на Востоке (позднее получившие название "перевозки по ленд-лизу"), в качестве юнг Генштаб решил привлекать детей погибших моряков. То, что Дойнеко попал в юнги, - это, в общем-то, случайность.

- Из Америки мы везли автомашины, амфибии, взрывчатку, рельсы, листовой металл для консервной промышленности, автопокрышки, алюминий в чушках, сало, муку и другие продукты, торпедные катера, паровозы. В Магадане случай был: заготовка для дальнобойных орудий (а вес у нее 60 тонн) сорвалась с крана и пробила корму.

Чтобы попасть в Америку и вернуться обратно, нашим кораблям приходилось преодолевать сопротивление японского флота. Не воюя в открытую, союзники Германии подбили-потопили тогда много наших кораблей, конечно, гибли на них и юнги, ровесники Михаила Дойнеко. 16-12-летние пацаны. Михаил Антонович показывает книжку Г.Руднева "Огненные рейсы". Ее подписал ему сам автор, изучавший военные будни нашего торгового флота. Читая, понимаешь, что все они - и взрослые, и дети - ходили под Богом.

- А ваш корабль "Уссури" ни разу не обстреливали?

- Нет. Два раза всплывала рядом подводная лодка, высунув из воды перископ, но обошлось.

ЯПОНЦЫ ЗАПОМНИЛИСЬ БЕЛЫМИ ПЕРЧАТКАМИ

Моряки с торпедированных и потопленных кораблей часто попадали в японский плен. Но хотя Михаил Дойнеко этого избежал, у команды "Уссури" тоже было близкое знакомство с японцами. Михаил Антонович рассказывает:

- Из Америки мы шли на Магадан через пролив Лаперуза. А он тогда японский был, они запрещали проходить его ночью и в тумане, только в условиях хорошей видимости. Кроме японцев, можно было напороться - уже буквально - и на подводный скалистый островок. Так вот: подходим, а был июнь, в это время здесь тихо и туманы. По компасу курс сориентировали и проскочили пролив за три часа. А нас, видать, засек японский крейсер, сообщил патрульному кораблю "Атамари".

Только вышли в Охотское море, как вылетает из тумана патруль, подает сигнал немедленно остановиться. Застопорились, подходит их шлюпка. Мне боцман говорит: "Мишка, бери штраптрапы, бросай концы". У нас было два штраптрапа - рабочий, который никогда не отчищали ни от краски, ни от ржавчины, и начищенный -лоцманский. Я кричу: "Какой бросать-то?" А он мне: "Рабочий, не лоцманский же японцам бросать, - подумал чуток и добавляет: - Только закрепи как следует". Поднимаются на борт офицер в белой летней форме и свита из матросов. Офицер глянул на запачканные белые перчатки, сдернул их демонстративно и за борт через плечо кинул. Закончился этот визит благополучно. Я потом видел запись в судовом журнале: "Ничего подозрительного не обнаружено" - и припечатано японскими иероглифами.

ЯЩИК ЯБЛОК ЗА ЧЕТЫРЕ ДОЛЛАРАТогда Миша не считал, сколько рейсов сделал в Америку на "Уссури", сколько позднее - на "Новороссийске", сколько - на "Сталинграде". Но до сих пор Михаил Антонович помнит, что покупал на свою зарплату юнги. Купил костюм за 34 доллара, рубашки - по доллару, туфли (в войну у нас кожаная обувь была по карточкам). А однажды за четыре доллара купил ящик яблок. Платили ему 25 долларов за месяц рейса.

До сих пор вспоминает, как проходили на "Уссури" по реке Колумбии: от устья до портового города Портленда было 140 метров и на этих метрах... 14 мостов! Перед входом в устье к ним садился морской лоцман, проводил корабль. Потом он уходил, и уже речной лоцман вел русский корабль до порта.

- Английский тогда не выучили?

- Ну так, поговорить только. Да и все уже забыл. Помню только лоцманские команды.

Однажды наши матросы и юнги, гуляя по Портленду, услышали песню "Полюшко, поле", пел ее американский ансамбль.

- Мы им помахали, было очень приятно и тепло от того, что что-то свое на чужой земле услыхали.

И еще хорошо запомнил Дойнеко, как 2 мая 1945 года, когда был взят Берлин, они шли по Колумбии, а местные жители стояли на берегах и приветствовали русский корабль на всем протяжении пути.

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫВ то время как война на Западе уже закончилась, Дальний Восток еще воевал. Михаил Дойнеко служил тогда на корабле "Белоруссия". Они прошли пролив Лаперуза 12 июня, а на следующий день - 13-го - на этом самом месте был потоплен самый большой советский корабль дальневосточного торгового флота "Трансбалт".

- Он вез 13 тысяч тонн муки из Сиэтла. Мы пришли раньше, и нас временно поставили на трансбалтовский причал, он был самый глубокий во Владивостоке. День стоим, два стоим, а потом слух прошел: "Трансбалт" потопили.

Многие юнги, пройдя огненные рейсы войны, навсегда связали свою жизнь с морем. Михаил Дойнеко этого не сделал, хотя на море его тянет и сейчас. А из флота тогда уволился, потому что тянуло в родную Тальменку. Съездил сюда в отпуск, который дали за два года, и "заболел". Ведь именно из Тальменки он был родом, в Барабинск родители уезжали временно, а потом вернулись обратно.

Уволиться из флота в 1947 году было непросто. Двадцатилетний парень "уволился на учебу", других увольнений не принимали, угрожая судом "за отказ от работы". "Такое было время, так было надо", - заключает бывший юнга...

Михаил Дойнеко награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За победу над Японией", "300 лет Российскому флоту".

После учебы в Томском лесотехническом техникуме был распределен в Алтайский край. С 1950 по 1987 год работал на Барнаульской спичечной фабрике, начинал мастером, а на пенсию ушел с должности главного конструктора. Ветеран труда.

Захаров Виктор Захарович В нашем музее всегда многолюдно. Здесь закладываются основы воспитания Гражданина своей Родины. Мы расскажем только об одном юном герое и этапах поисковой работы, связанных с его именем.

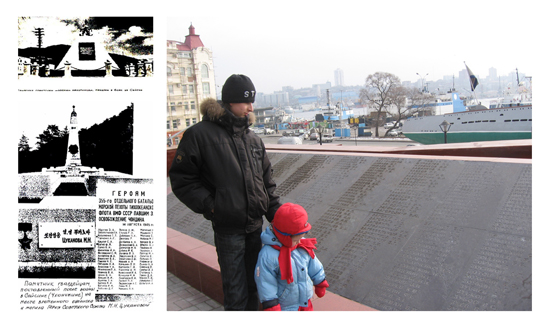

В 1988 году Наталья Павловна Цыганенко готовила «Странички пионерской летописи» для газеты «Тихоокеанский комсомолец». Изучая газетные архивы, нашла сообщение о 14-летнем мальчике, воспитаннике 355 отдельного батальона морской пехоты ТОФ Вите Захарове, геройски погибшем при освобождении корейского города Сейсин от японских захватчиков. С этими материалами познакомила пионеров. Решили обратиться в газету с просьбой откликнуться тем, кто его знал. Вскоре пришел первый ответ. Писал Шейкин Илья Яковлевич, который хорошо знал Витю, служил с ним в одном батальоне и был свидетелем его гибели. Пионеры 4 класса под руководством Ольги Эдуардовны Зыряновой приняли решение бороться за право носить имя юного героя, подключился Межшкольный музей юнг под руководством Новик Аллы Самаровны. Начался сбор материалов, встречи с людьми, знавшими Витю (И.Я. Шейкиным), участниками Сейсинского боя (Н.В. Головиным, А.И. Осадчуком). Были интересные встречи с Ольгой Ильиничной Сушковой, автором памятников гвардейцам - героям 355 батальона морской пехоты ТОФ. В архиве газеты «Боевая вахта» нашли сразу две заметки 1945 года про подвиг мальчика. Откликнулся Центральный Военно-морской архив, откуда была получена архивная справка о гибели Виктора Захарова и месте его захоронения.

(Шейкин Илья Яковлевич - капитан 3 ранга, родился в Пензенской губернии, закончил жизнь во Владивостоке. В свое время руководил созданием военной базы на Камчатке.)

Немного о Вите Захарове. Воспитанник 3 роты 355 отдельного батальона морской пехоты ТОФ Витя Захаров прожил короткую, но героическую жизнь. Он родился в 1930 году в селе Язеново Пензенской области. Перед самой войной семья переехала в Промысловку (ныне г. Фокино). Семья мальчика состояла из 5 человек: отца-инвалида войны, матери, брата и сестры. Витя был учеником 5 класса. Все свободное время он проводил в батальоне морской пехоты. Особенно приглянулся смышленый паренек шоферам, и они научили его своему делу. Вскоре он стал воспитанником отдельного 355 батальона морской пехоты ТОФ. Витю не хотели брать на боевую операцию, разрешили только доехать до Владивостока, не побоявшись доверить ему вести автомашину. Паренька хорошо обучили шоферы батальона. Но очень хотелось мальчишке в бой. Всеми правдами и неправдами пробрался он сначала на Русский остров, откуда отправлялся на боевую операцию батальон, а затем и на десантный корабль, взявший курс на Сейсин. Батальон был в первом эшелоне десанта, ему пришлось сражаться с многократно превосходящими силами японцев (4000 хорошо обученных и вооруженных японцев против небольшой группы разведчиков и одного батальона морской пехоты), а второй эшелон запаздывал. Целые сутки отважно бились с врагами наши пехотинцы. Наравне со старшими нещадно бил врагов 14-летний юнга Витя Захаров и погиб как герой, прикрывая боевых товарищей. Он был похоронен в братской могиле вместе с 63 однополчанами и легендарной медсестрой

Отряд пионеров 4 «Б» класса добился права носить имя героя. Было это в 1989 году. А через 15 лет я, Корченко Станислав, вернулся к этой теме. Я обнаружил, что на Стене Памяти Мемориала «Боевая слава ТОФ» нет имени юного героя, в Книге Памяти Приморского края неправильно указано отчество Виктора (Макарович, вместо Захарович), в городе Фокино школьники не знают о своем земляке. Началась новая работа. Благодаря выступлениям на нескольких конференциях, о Вите Захарове узнали многие школьники. Я обращался в различные организации, консультировался с учеными. Целью моей работы я поставил устранение исторической несправедливости по отношению к юному герою.

Что главное в музее? Главное – Память. Память о героях, чтобы каждому хотелось быть хоть чуть-чуть похожими на них. Память об ошибках, чтобы не повторить их в будущем. И, конечно, главное – восстановить историческую справедливость.

Воспитаннику 355 отдельного батальона морской пехоты ТОФ Виктору Захаровичу Захарову – «Захаренку», как звали его однополчане, в далеком 1945-м было всего 14. Победой закончились сражения на западных рубежах нашей Родины. А здесь, на Востоке, все только начиналось. Всеми правдами и неправдами удалось Вите пробраться на десантный корабль, участвовать в освобождении от японских милитаристов корейского города Сейсин. Он погиб в одном бою с легендарной Марией Цукановой, прикрывая боевых товарищей.

Первый памятник погибшим установили в Сейсине сразу после освобождения морские пехотинцы, второй, позже, корейцы. На мемориальной плите среди других запись: Захаров Виктор Захарович. Почти 20 лет назад ребята из 17 школы начали поиск материалов о юном герое.

Есть во Владивостоке в самом центре города, на Корабельной набережной Мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота». На «Стене памяти» фамилии и имена погибших в боях тихоокеанцев. Но не нашел я здесь имени юного героя. Забыли? Стал искать в «Книге памяти» Приморского края и нашел ошибку. Все сходится: и год рождения, и место и дата гибели, и имя, и фамилия.…Только отчество – Макарович. Вот такая историческая несправедливость. А сейчас наша задача – сделать все возможное, чтобы исправить эту ошибку. И это для нас – главное.

Зуев Анатолий Иванович

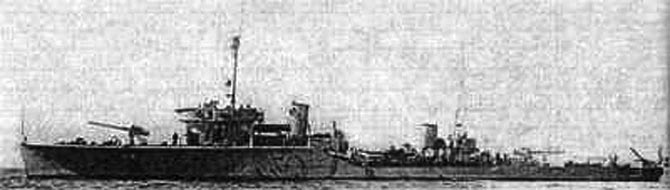

Анатолий Иванович Зуев рассказывает: в июле 1944 года в Свердловск приехала группа флотских командиров для набора юношей в училища и для службы на кораблях ТОФ. Военком дал Анатолию соответствующие документы, рекомендации, включил в группу отправляющихся во Владивосток. Приехав на место, Анатолий прошел медицинскую комиссию и был определен учеником трюмного машиниста в подразделение охраны водного района Тихоокеанского флота, а затем юнгой на сторожевой корабль «Вьюга». В 16 лет участвовал на «Вьюге» в составе кораблей Тихоокеанского флота в освобождении портов и городов Северной Кореи от японских оккупантов. Имеет осколочное ранение коленного сустава левой ноги.

Козлов Геннадий Ильич

Уходят ветераны. Мало их осталось, и с каждым годом все убывает. Даже самых молодых фронтовиков на каждый сбор боевых друзей приходит все меньше. А ведь они попали в военную мясорубку, когда им было не больше тринадцати-четырнадцати. Юнги. Юные. Мальчишки.

Без нас войну не выиграть! Скромный обелиск с якорями перед входом в московскую школу. Живые цветы на снегу. И возле — в окружении притихших ребят — юнги. Теперь уже совсем не мальчишки… Такова традиция — каждый год они собираются в школьном музее юнг огненных рейсов, чтобы вспомнить боевую юность и рассказать о ней нынешней молодежи...

Бывший юнга, а ныне доктор медицинских наук Геннадий Ильич Козлов рассказывает: «Все мои мечты, сколько себя помню, были стать летчиком или моряком. А началась война — страстно хотел попасть на фронт. Как же без нас-то? Без нас войну не выиграть! И повезло — объявили набор в юнги. Родители отпустили. Правильнее сказать — мама отпустила, ведь папа воевал. А она прекрасно понимала, что, если не отпустит, убегу! Я попал на «Трансбалт» — флагман Дальневосточного флота. Огромный корабль, 22 тысячи тонн водоизмещения. Он был старенький — времен Первой мировой войны, построенный немцами как госпитальное судно, с хорошими палубами, не надо было во время шторма и наверх-то высовываться. Все внизу. Самое место для мальчишек!

Распределили нас: кого в машинное отделение, кого в палубное. Четыре часа обучают общеобразовательным предметам — держали для нас настоящих преподавателей, да и боцманы приглядывали, — а потом мы часа по четыре работали как матросы. Было нас 48 пацанов. Многие впервые оторвались от мам, а многие уже успели хлебнуть лиха — были даже ребята с боевыми наградами. Конечно, им завидовали. Но скоро и мы, необстрелянные, оказались в бою, почувствовали на своей шкуре, каково это.

Американский «подарочек»

Американский «подарочек» Участвовали в «капельных перевозках». Это не так, как на северных морях, — идет караван грузовых судов, а вокруг корабли охранения. Нет — наши корабли сами были оборудованы орудиями: несколько крупнокалиберных, десяток более мелкого калибра и пулеметы. А шли, отбиваясь от противника, без конвоя, в одиночку. Нас, юнг, тоже ставили к орудиям — вторыми номерами. Расчет был на «авось, проскочим». И проскакивали, но однажды… Однажды ночью наш гигант «Трансбалт» получил две торпеды в бок и пошел ко дну. Вот как это было: война с немцами уже окончилась (мы встретили победу в американском городе Сиэтле, забирали груз), а война с японцами еще не началась. Тринадцатого июня мы миновали пролив Лаперуза. Японцев почти не боялись — у них был приказ не тратить торпеды на наши «лапти», но «подарочек» пришел, от кого не ждали… Союзнички-американцы нас подбили. Они не раз этим отличались — тут погиб не один наш корабль. Для нас же весь процесс «ухода на дно» занял ровно 12 минут. А потом — двое суток на утлых спассредствах в штормящем море. Погибло пятеро из 99 человек команды. Подобрали нас японцы — дотянули две наши шлюпки до Хоккайдо, а две штормом унесло в другую сторону, они японцам не попались. Поселили под охраной, но все же в гостинице, а не в тюрьме — ведь мы не могли считаться военнопленными, поскольку еще не началась война между нашими странами. А через 17 дней за нами зашел наш корабль. И очень вовремя: почти сразу после этого войну и объявили».

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru