Первые свидания с морем. Продолжение.Главным учебным инструментом служили маленькие допотопные сорокапятки, которые, как на грех, были закреплены на не очень толстых листах палубной обшивки. Поэтому при выстреле эти орудия, как и положено всяким шавкам, издавали отвратительно громкие звуки, особенно противные во внутренних помещениях. Мои слуховые органы ещё не были повреждены подводной службой, и поэтому стрельба мне всегда не нравилась. Хорошо хоть, что часть артиллерийских упражнений по прицеливанию производилась с помощью обычного винтовочного ствола, закреплённого параллельно пушечному.

Но всё равно, шумные звуки и такое устройство издавало. Вспомнив всё это, я начинаю понимать почему никогда не питал любви к артиллерийскому делу.

Чтобы уж покончить с историей героического крейсера, напомним, что в пятидесятые годы он кончил свою жизнь в качестве мишени при натурных испытаниях крылатой ракеты. Несмотря на прямое попадание, корабль долго не хотел тонуть, и его добивали торпедами...

Вторая часть нашей черноморской практики, связанная с освоением штурманского дела, проходила на специально приспособленном для этого учебном корабле «Волга». Это был бывший пароход-сухогруз «Сан Себастиан Элькано» водоизмещением 10-15 тысяч тонн, оставленный в СССР в конце испанской трагедии и уцелевший в Отечественную войну. Его перекрасили в белый цвет и установили на верхней палубе множество столов для ведения прокладки.

Уж если я запомнил крейсер с его порядками в качестве прогулочного лайнера, то что уж говорить о грязно-белом пароходе. Так же, как и крейсер, учебный корабль был битком набит учащимися морских заведений в офицерском и курсантском звании.

Мне кажется, что точное число их было известно только интендантам и кокам. В такой обстановке кое-кто из наших умельцев умудрялся дрыхнуть и играть в карты в заброшенных каютах сутками, объявляясь только в моменты раздачи пищи. Стационарные койки для нас были приварены в бывших грузовых трюмах, а большие погрузочные люки служили вентиляционными отверстиями.

Один раз, правда, в наш люк свалился неосторожный (или пьяный) человек и, «пролетев» несколько палуб, довольно сильно ушибся.

Сама штурманская практика была сплошным удовольствием: побережье с множеством заметных мысов было оборудовано белоснежными маяками так, что мореплаватель всегда мог обозревать минимум два, а то и три из них (а это как раз и нужно для надёжного определения места корабля, оно получается путём нанесения на карту двух или трёх пеленгов).

К нескольким репитерам гирокомпаса, установленным тут же на верхней палубе возле прокладочных столов, всегда была небольшая очередь желающих воспользоваться инструментом. С высоты верхней палубы довольно-таки крупного парохода открывался прекрасный вид на всё черноморское великолепие.

Для проведения астрономических обсерваций днём на безоблачном небе предоставлялось Солнце (иногда и Луна) и чёткая линия горизонта, а ночью на бархатное небо Бог высыпал, по-моему, двойную порцию хорошо различимых звёзд.

Упражнения с пеленгатором.

Я с удовольствием осваивал своё ремесло, по-стахановски перевыполняя норму. Для читателей, любопытных к устройству человека, сознаюсь, что и тогда, и в других, более поздних случаях, я испытывал удовольствие не только от первого прецедента успешно выполненной работы, но и от дальнейшего тиражирования достигнутого умения и навыков. Например, впоследствии я часто многократно повторял для знакомых и не очень знакомых людей один раз получившиеся электронные или автомобильные конструкции, хотя нормальный человек, по-моему, должен терять интерес к единожды освоенному знанию. Таким образом, во мне явно живёт нереализованная душа станка массового производства. Уж не знаю, добавит ли данное признание положительных красок к моему самоописанию...

На борту «Волги» мы посетили Батуми и совершили большую экскурсию по знаменитому ботаническому саду. У причалов этого белоснежного и чистого города, к несчастью, и произошла уже упомянутая выше массовая драка наших ребят с курсантами второго курса Каспийского училища, которая унесла какую-то часть жизни и здоровья у Ивана Сергеевича Щёголева.

Коль скоро я взялся вспоминать эту злополучную драку, остановимся подробнее на феномене столкновения коллективов людей в военной форме, принадлежащих не только к одному виду или роду войск, а, зачастую, – и к одной воинской части. Любой взвод, рота и так далее – не просто сумма отдельных индивидов. В нём живет нечто, не принадлежащее каждому из членов коллектива по отдельности. Это нечто может помочь смело выполнить какую-нибудь безнадёжную боевую задачу, на что не решились бы отдельные бойцы, даже получив подробные и точные задания. Но у такого перехода из количества в качество обязательно есть одно «но», которое можно свести к тезису: «Мы лучше (сильнее, умнее и так далее) всех!» А тезисы такого рода, увы, обязательно попахивают насилием, так как их несоответствие объективной действительности рано или поздно нужно доказывать кулаками...

В 1945 году на большом центральном трапе в здании нашего подготовительного училища не смогли мирно разойтись мальчишки первого и второго курса (ученики восьмого и девятого класса по гражданской терминологии), идущие на обед.

Учебный корабль «Волга» у причала Батуми.

Перила «царской» постройки не выдержали напора дерущихся, и несколько человек разбились насмерть, а кто-то, после годичного лечения доучивался с нами...

А тут, на учебном корабле «Волга», какие-то салаги из Баку, проучившись всего два года, дерут нос перед нами, не обращая внимания на наш четырёхлетний морской стаж! Нет, это дело так оставить нельзя...

Знаменитую драку я позорно пропустил, так что ничего не смогу рассказать о технологии её проведения. Мы с приятелями беззаботно ныряли в кромешной темноте с десятиметровой вышки, наслаждаясь чувством неизвестности падения в пропасть, когда знаешь, что приводнение безопасно, но никак не можешь унять естественный страх. А по возвращении из увольнения началась отвратительная суета большого военного скандала с допросами и дознанием, так как масштабы драки и число разбитых носов стали известны командованию флота и ВМУЗов.

Так что в моём образовании появился урок выхода на поверхность отвратительного стадного чувства, которое, по-моему, вовсе не красит моих собратьев по училищу, да и кого-нибудь другого...

Возвращались в Ленинград мы опять в теплушках. Наше денежное довольствие (немногим более ста рублей) десять месяцев в году ополовинивал обязательный патриотический заём (даёшь 500 %!) Но два месяца в году мы были чуть-чуть Ротшильдами. И надо же так случиться, что эти месяцы в 1950 году совпали со временем нашего возвращения на север и пришлись на пору сбора урожая. Впервые в жизни я досыта наелся фруктов: мы их покупали за бесценок вёдрами и вскоре почти полностью перешли на вегетарианскую пищу (правда, утренний чай и «афёра» на свежем воздухе оставались неизменными). Вопрос о том, почему содержимое упомянутых вёдер продавалось за копейки, нас особенно не интересовал, хотя это было явным свидетельством крайнего обнищания фактически крепостного крестьянства...

Чтобы один примечательный эпизод нашего вояжа в теплушках не канул в вечность вместе с нашим поколением, попробую рассказать читателю о достоверно наблюдаемом прецеденте телепатии, которому, к несчастью, я стал свидетелем.

Одна из остановок нашего эшелона. Снимок на память.

Малую нужду мы справляли на ходу медленно ползущего эшелона прямо через открытые двери вагона, снабжённые на этот случай предохранительной поперечиной. И вот в надоевшей всем картине мира, которая открывалась через двери нашего вагона, вдруг что-то изменилось. Несколько человек инстинктивно обратили на это внимание, а флегматичный Толя Стефанович, оторвавшись от толстого тома Тургенева, задумчиво произнёс: «Кажется, кто-то вывалился». Вмиг заработала допотопная процедура тревожной остановки воинского эшелона с размахиванием флажками, воплями от вагона к вагону и нудным скрежетом тормозов. Не дожидаясь полной остановки, наиболее решительные побежали назад по ходу поезда и обнаружили позади него в примерно в километре на насыпи Борьку Козлова с переломанными костями.

Действительно, Боря высунулся по своим делам из вагона, и у него закружилась голова. Первую помощь пострадавшему оказали в поезде, а потом оставили его в стационарной больнице города Витебска.

По возвращении в Ленинград нужно было сообщить об этом печальном событии маме – Анастасии Фёдоровне, так как всё равно случайная встреча с каким-нибудь однокашником сына на улице большого города не исключалась, и тогда огорчительный эффект мог оказаться ещё большим. Для выполнения этой ответственной миссии выбрали Колю Загускина, который более других обладал выдержкой и другими данными дипломата. Но эти примечательные качества нашего товарища остались невостребованными. Правоверная материалистка Анастасия Фёдоровна, как говорится, «с порога» показала Коле листок бумаги с точной записью времени и даты Борькиного падения и только спросила, жив ли её сын...

Даже в том случае, если читателя не занимают тайны науки, давайте вместе подивимся силе материнской любви.

Вторая наша корабельная практика отличалась от первой как небо от земли, ибо проходила она на Северном флоте не только в совершенно иных климатических условиях, но и другой моральной атмосфере, которая сохранилась здесь ещё со времён недавней войны.

По замыслу наших начальников мы должны были ознакомиться со всеми разновидностями кораблей, так как училище в описываемое время готовило морских офицеров широкого профиля (вахтенных командиров вообще). Не берусь обсуждать целесообразность такого плана (общая идея универсального морского образования буквально через год показала свою несостоятельность, и офицеров стали обучать по отдельным специальностям), но для расширения нашего кругозора вторая практика имела весьма положительное значение.

Линкоров с одетыми в белоснежную форму экипажами на севере не водилось, зато было множество боевых кораблей малого водоизмещения, буквально ещё «не остывших» от недавних боевых действий. Несмотря на лихорадочные усилия страны, отечественные корабли послевоенной постройки ещё не поступали, и потому, кроме уже поставленных на прикол ветеранов, вроде сторожевых кораблей типа «Гроза», основной корабельный состав был представлен техникой, поставленной по ленд-лизу и (в меньшей мере) полученной в качестве трофеев. Частично об этих кораблях я уже рассказывал при воспоминаниях о Борисе Викторовиче Никитине.

К этому рассказу мне хотелось бы добавить впечатления о базе торпедных катеров в бухте Западная Долгая. Северное побережье Кольского полуострова представляет собой идеальное место для базирования военного флота. Множество скалистых бухт и заливчиков способно укрыть от нежелательного взора и возможного боевого воздействия, наверное, всю совокупность боевых кораблей мира.

Отрезанный от внешнего мира посёлок и база катерников прекрасно иллюстрировали приведённые выше тезисы. Прямо за околицей посёлка начиналась чистая тундра с прогретыми до почти «плавательной» температуры озерцами и огромными, не испорченными червями грибами, которые в другой местности именуются подосиновиками (здесь ни осин, ни червей попросту не было).

Корабельный состав довольно многочисленного соединения был представлен английскими «Хиггинсами» и «Восперами», а также немецкими «Люрсенами», то есть представлял собою выставку достижений кораблестроения времён второй мировой войны в части торпедных катеров.

Сами катерники являли собой особую (я бы сказал, – изначально мужественную и решительную) разновидность военных моряков. И железная дисциплина среди них была не того феодального типа, который так не понравился мне на надводных кораблях Черноморского флота. Никто здесь подчинённых, в том числе и матросов, не гонял, но каждый из них «кошкой» выполнял приказы командира.

Сами выходы в море на торпедном катере, даже без трудностей, связанных с ведением боевых действий, представляют собой непростую задачу. Двигающийся на большой скорости маленький кораблик (водоизмещение описываемых катеров составляло 50-80 тонн) сильно бьёт на любом волнении, а на севере штилевая погода в редкость. Внутренние помещения катера очень тесны, экипаж, как танкисты, постоянно облачается в шлемы, чтобы не разбить голову.

Командовал катерниками Герой Советского Союза контр-адмирал В.Н.Алексеев. Относительно молодой адмирал был фанатом своего класса кораблей и буквально кумиром подчинённых. Для прибывших на практику курсантов он устроил специальную лекцию, на которой увлекательно рассказал о перспективах развития и боевого применения торпедных катеров.

Все мы слушали, затаив дыхание, а многие после этой лекции решили стать катерниками. Но, поскольку наш выпуск пришёлся на период начала хрущёвских гонений надводного флота, что-то я не припомню случаев реализации этих намерений.

Основную же часть практики 1951 года мы провели на девятисоттонных тральщиках типа «АМ», которые выполняли боевую задачу траления Обской губы от магнитных противолодочных мин, выставленных американцами «под занавес» войны в Арктике. Сами эти корабли серийной американской постройки военного времени безусловно заслуживают более подробного описания даже в таком неспециализированном сочинении, как мои записки. Несмотря на отмеченные обстоятельства своего появления на свет (вроде бы в обстановке военного времени всё могло сойти), «Амики» несли на себе отпечатки совершенно иной технической культуры кораблестроения и отношения к экипажу, чем те, которые мы уже успели понаблюдать на многих отечественных кораблях.

Во-первых, они были сконструированы в предельном соответствии своему назначению: имели корпус из маломагнитной стали, специальные устройства для траления магнитных мин, что в те времена было новшеством и, в частности, являлось причиной отправки именно этих кораблей в Обскую губу (отечественные тральщики не имели нужного оборудования).

Как и все американские корабли, «Амики» имели солидное зенитное вооружение, состоящее из скорострельных спаренных автоматических пушек типа «Эрликон». Никаких следов спешности военной постройки не наблюдалось, всё было сварено и заделано «на совесть». В оборудовании корабля были предусмотрены все механизмы и устройства, которые могут понадобиться в дальнем плавании: металлообрабатывающие станки, уже упомянутый агрегат бензиновой резки металлов, всяческие приспособления, вплоть до макетиков немецких самолётов, чтобы с их помощью обучать комендоров быстрому определению курсового угла цели.

Но ещё удивительнее были условия размещения экипажа. Каждый матрос имел стационарную койку с верблюжьим одеялом. До и ещё долго после этого я не видел ни верблюдов, ни изготовленных из них прекрасных одеял, а надпись на этих одеялах – «U.S.NAVY», учитывая наши тогдашние отношения с американцами, выглядела более чем экзотичной. Камбуз буквально был набит приспособлениями для разделки любых мыслимых продуктов. Для приёма пищи на небольшом корабле всё равно была устроена столовая, в стенку которой вмонтировали проекционный киноаппарат (ну конечно, какие же это американцы без кино?).

В умывальнике имелось достаточное количество раковин из диковинной нержавеющей стали для умывания по-западному: не в проточной воде, а в подогретой паром ограниченной порции. В закутке умывальника помещалась механическая стиральная машина – очень полезный предмет для людей, долгое время работающих в отрыве от берега. Все эти вроде бы мелочи воспринимались нами с удивлением, и мне очень хочется представить их на суд современного читателя для самостоятельных выводов.

Да, ещё одна деталь. На тральщике, от греха подальше, не было иллюминаторов в корпусе. Очевидно, конструкторы сочли их излишними в расчёте на не очень высокую квалификацию экипажей военного времени.

Кроме перечисленных технических и бытовых примечательностей, на нашем тральщике имелось превосходное свидетельство его появления в составе Северного флота в виде толстой рукописной тетради, которую оставили потомкам моряки первого экипажа корабля. В ней хорошим литературным языком, с флотским юмором и анекдотами ребята рассказали, как их собрали из сухопутных частей и с других кораблей, переодели в новую форму и провезли через всю страну по транссибирской магистрали во Владивосток. Потом был переход через Тихий океан под угрозой японских подводных лодок, американский поезд от Сан-Франциско до Бостона, верфь с множеством чётко и слаженно работающих людей, вооружённых диковинными инструментами, скоротечная боевая подготовка в Мексиканском заливе и переход северной Атлантикой в обстановке, теперь уже немецкой, подводной угрозы в Россию.

Согласитесь, что не всякому выпадает такое кругосветное путешествие. Не имеющая официального статуса тетрадь бережно хранилась на корабле как священная реликвия. Читали мы её запоем, и дорого бы я дал сейчас, чтобы заново глотнуть атмосферы жизни наших славных старших товарищей...

Пока тральщики готовились в Полярном к большому переходу, на нашем корабле случилось ЧП (чрезвычайное происшествие), о котором я уже упоминал, рассуждая о пользе качественно составленных инструкций. Думаю, что память о таких событиях ни в коем разе не должна затеряться во времени, так как и без всякой теории относительности ясно, что это самое время бывает сжатым во много раз, счёт его при смертельной опасности идёт на микросекунды, а истинные свойства людей высвечиваются как при вспышке магния.

Итак, шла предобеденная приборка. Как раз на юте, где я был расписан для упражнений со шваброй, группа матросов под командой главстаршины возилась с американским резаком металлов, работающем на бензине. Устройство никак не хотело давать пламени. Меня зачем-то послали во внутренние помещения корабля. Не успел я зайти в коридор, где располагались офицерские каюты, как снаружи послышался хлопок, потом какие-то крики, и по коридору снаружи вбежал совершенно очумевший моряк в горящем обмундировании.

И вот, как в замедленном кино, я увидел, что корабельный фельдшер, до этого лениво выглядывающий из своей каюты, мгновенно оценил обстановку, схватил одеяло и ловко потушил одежду на парне (впоследствии он выжил). В моём нынешнем понимании, действия позабытого ныне фельдшера соответствуют самым высоким меркам выполненного воинского (и невоинского) долга – оказаться в нужном месте и сделать своё дело.

Как потом прояснилось, давление в питающем бачке бензореза оказалось выше нормы (чего-то было не так открыто или закрыто), бачок взорвался, облил своих истязателей бензином, а рядом был открытый огонь, с помощью которого пытались зажечь пламя. Конечно, все люди и механизмы, облитые бензином, мгновенно вспыхнули. Самые решительные из числа пострадавших во главе со старшиной просто прыгнули в воду и отделались холодным купанием. А у троих моряков сработал инстинкт неприятия северной ледяной воды, и они побежали внутрь корабля.

Как фельдшер потушил одного, я уже рассказывал. А двое вбежали в помещение умывальника, где к раковинам, как на грех, был подан только пар, и ни у кого в руках не было ничего для тушения горящих товарищей. Спасти их так и не удалось, так как площадь ожогов оказалась слишком большой, а средств борьбы с ними, кроме пенициллина, видно ещё не придумали...

В это время на набережной напротив «циркульного» дома (кто был в Полярном, обязательно знает это место), как водится при пожарах, собралась толпа зевак. И вдруг один умник, увидев горящий брезент на глубинных бомбах, стоящих на корме тральщика (такие бочонки с тротилом), крикнул, что сейчас будет взрыв. Поднялась позорная паника (взрывчатка без детонаторов не взрывается, а просто горит, это я эмпирически проверил во время войны), толпу как языком слизнуло.

Но и на кораблях, к сожалению, нашлись трусы. Тральщики были ошвартованы бортом в восемь корпусов, а мы стояли третьими или четвёртыми. Так вот, эти самые невыдержанные побежали с кораблей (простите за шаблон, – как крысы), судорожно раскачивая длинные сходни.

А в это время на кораблях уже была сыграна пожарная тревога, и наш командир с белым, как мел, лицом руководил тушением.

Дело это было сделано довольно споро, «ныряльщики» подняты на борт, а два моряка, как я уже сказал, помучились несколько дней в госпитале, и потом мы хоронили их среди множества якорей и пропеллеров на большом каменном кладбище Полярного. Командира нашего тральщика, конечно, сняли с должности, это у нас делается безусловно.

После описанного печального эпизода мы вышли в дальний поход по морям Северного ледовитого. В этом месте читателю рекомендуется отдохнуть от моей писанины и, посмотрев на карту Северного ледовитого океана, мысленно проложить наш путь от Полярного к Обской губе по Баренцеву и Карскому морям. На мелкомасштабной ученической карте, которая, скорее всего, попадёт в ваши руки, этот путь занимает всего несколько сантиметров. А в действительности тихоходные тральщики потратили на переход не одну неделю под стук дизелей и при почти постоянной порядочной качке. Никакого ясного неба и белоснежных маяков не наблюдалось, равно как и перспективы загара: практически круглый день мы были одеты в ватники (это такая универсальная коммунистическая одежда для людей всех профессий, только теперь начинающая выходить из моды).

На верхней палубе постоянно существовала опасность быть окаченным холодной водой, поэтому без дела туда никто особенно не высовывался.

Из литературы читателю известно, что в однообразии длительного перехода морем любые встречи с твёрдой земной поверхностью являются незабываемым событием. Этот тезис я лично проверил при посещении острова Колгуев, куда меня взяли в качестве нештатного фотографа (у меня был аппарат «ФЭД»), чтобы сделать снимок выброшенной на берег мины именно того типа, который нам предстояло тралить. Когда мы подошли к острову, вопреки обыкновению, на море стояла штилевая погода. Тральщики стали на якоря в паре миль от берега.

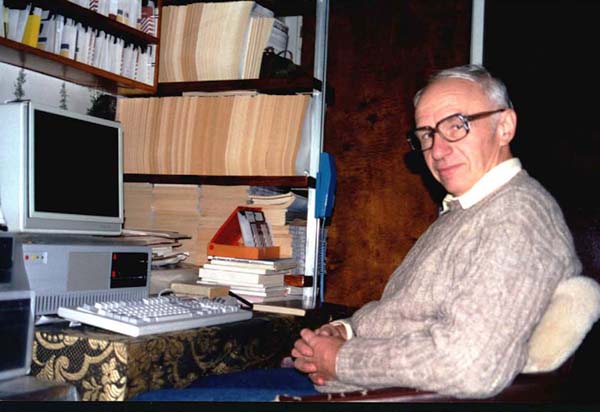

Со своим любимым инструментом.

Экспедиция на двух шестивесельных шлюпках, кроме своего официального назначения, использовалась офицерами для негласного отдыха в виде охоты на непуганых куропаток и, разумеется, пикника с выпивкой в стороне от глаз начальства.

При подходе шлюпок к острову обнаружился весьма приличный накат (даже штилевое море ощутимо «дышало»).Поэтому высадка из шлюпок даже на плоский песчаный берег была непростой задачей. Во время этой операции все мы уже несколько вымокли (температура воздуха была порядка десяти градусов). Фотоаппарат я подвязал под ватником на шею, и с его помощью секретный фотоснимок был сделан.

Американская мина представляла собой овальный бочонок с полутонной тротила, а наверху её была большая фарфоровая крышка с выводами тросов-проводников взрывателя. Хотя негативы у меня потом отняли, я оставил себе снимок опасного предмета.

Американская противолодочная мина.

Кроме мины, на берегу было несметное количество огромных брёвен, вынесенных, наверное, из Белого моря. Океан лишил их коры и тщательно отполировал. Сейчас бы я подумал, что на это место следовало натравить каких-нибудь предпринимателей для утилизации несметных деревянных богатств.

После фотографирования мы вскарабкались на десятиметровую высоту подмытого берега и начали прогулку по тундре. Частично в награду за проделанную фотоработу мне была доверена превосходная игрушка – девятизарядный малокалиберный пистолет, внешне похожий на немецкий «Вальтер».

В этом месте я должен признаться читателю о своём непреходящем чувстве к малоразмерным стреляющим устройствам. Во время войны я постоянно таскал обломки вожделенного оружия со свалки в Электростали, занимался стрельбой на задворках школы, в опустевших московских квартирах и в пролётах лестниц (под шум салютов) и т.д. и т.п. Только чудом вся эта возня не кончилась плохо, не считая привода к местному милиционеру.

На острове Колгуев.

И здесь, на тральщике кто-то заметил нездоровый блеск в моих глазах при виде американской игрушки и дал мне возможность пострелять вволю.

Правда, из-за низкой температуры автоматика перезаряда не срабатывала, но это уже было мелочью. Через пару часов нетвёрдо держащиеся на ногах охотники со связкой куропаток вернулись на берег. С ещё большими трудностями, чем при высадке, мы столкнули шлюпки в воду. Ружья и прочее снаряжение, а также трофеи при этом несколько раз вытаскивали из воды, так как шлюпки опрокидывались. Все вымокли до нитки, но впереди были корабли с тёплыми помещениями...

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ и оказать посильную помощь в увековечивании памяти ВМПУ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru