Первые свидания с моремИспокон веков порядки отечественных морских училищ (независимо от их ранга и ведомственной принадлежности) отводят два-три летних месяца после сдачи годовых экзаменов и зачётов на проведение корабельной практики курсантов. И против целесообразности этих порядков трудно что-либо возразить. Надо ли говорить, что всякий раз мы отправлялись «на флота» с куда большим интересом и желанием, чем к зимней классной учёбе.

По прошествии порядочного времени в несколько десятилетий, например, выяснилось, что отдельные годы учёбы я забыл, а вот каждая из шести морских практик запомнилась достаточно отчётливо. А чтобы читатель поверил мне не на слово, я с удовольствием перенесу свои впечатления об этих летних месяцах на бумагу...

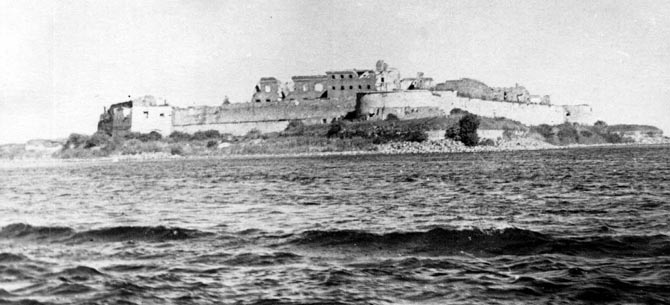

Увы, начать мне всё-таки придётся с берега. После первого курса «Подготии» мы отправились не в штормовой океан, а на развалины известного форта «Серая лошадь» для освоения курса общевойсковой подготовки. Затея эта очень походила на военизированный пионерский лагерь с настоящей стрельбой из трёхлинеек, ещё более однообразной (пенсак, пенсак, пенсак...) и недостаточной по объёму пищей: сказывалось дополнительное воздействие свежего воздуха и постоянных физических нагрузок. Сходству с пионерлагерем добавляло то обстоятельство, что вместе с нами отправились на природу «англичанки», которые продолжали и на свежем воздухе терзать братву своими артиклями.

А поскольку я заикнулся о стрельбе, напомню современному гражданскому читателю, какой предмет именовался словом «трёхлинейка» (военные люди это место могут пропустить). На вооружении русской, а затем – и советской армии, добрые шестьдесят лет состояла пятизарядная винтовка образца 1891/30 года, разработанная ещё в прошлом веке нашим оружейником капитаном С.И.Мосиным (энциклопедический словарь утверждает, что в 1900 году, за два года до смерти, он стал генерал-майором; здесь трудно удержаться от аналогий с Калашниковым: ему генеральское звание присвоили через полвека после создания знаменитого автомата).

Легендарная штуковина весом в четыре с половиной килограмма и была нашим личным оружием. Самый распространённый предмет вооружения всё население страны изучало чуть ли не в начальной школе, о нём слагали стихи и пели песни. Для малолетних пацанов винтовка всё же была тяжеловата и грубо «целовала» плечо при отдаче во время выстрела. Её нужно было постоянно драить и смазывать маслом для предотвращения ржавчины (появление даже маленького пятна было чрезвычайным происшествием).

Об искусстве разглядывания зеркальной картины ствола с нарезами можно написать целый трактат. Проверяющий оружие начальник всегда мог обнаружить изъяны в содержании наиглавнейшего имущества, вроде того, как отечественный инспектор ГАИ в любой момент докажет, что вы являетесь злостным нарушителем правил дорожного движения. Сначала я был обвиняемой стороной в дебатах о чистоте ствола, а на втором курсе высшего училища меня сделали отделённым командиром (большей карьеры курсантом я не сделал), и мне пришлось уже разглядывать «чужие» пылинки. О роли винтовок в проведении парадов будет доложено позднее.

Будь у нас американские порядки, я с удовольствием повесил бы такую винтовку на стену своего нынешнего компьютерно-спального помещения, отлакировал её приклад и уж ни в коем случае не допустил появления любых подозрительных пятен. Правда, при этом появился бы соблазн выстрелить из сувенира в разбушевавшийся автоматными очередями внешний мир за окном, так что хорошо, что у нас не Америка.

Ну а теперь вернёмся в 1947 год на «Серую лошадь». Исторический форт представлял собой бетонные загаженные развалины, кроме допотопных телефонов, никакой техники на нём не было. Морская наша учёба была представлена греблей на шестивесельных ялах и плаванием. Физические упражнения, вроде действий с тяжеленным веслом, никогда не увлекали моё воображение, но я старался, что есть сил, чтобы не «поймать леща» (то есть не прозевать момента окончания гребка и не упустить весло в воду, где оно становится тормозом для движения шлюпки). Конечно, все обзавелись волдырями и мозолями, но отношение к ним было весёлое. Так что в первый августовский большой отпуск мы отправились бывалыми «мореманами».

На борту «Учёбы».

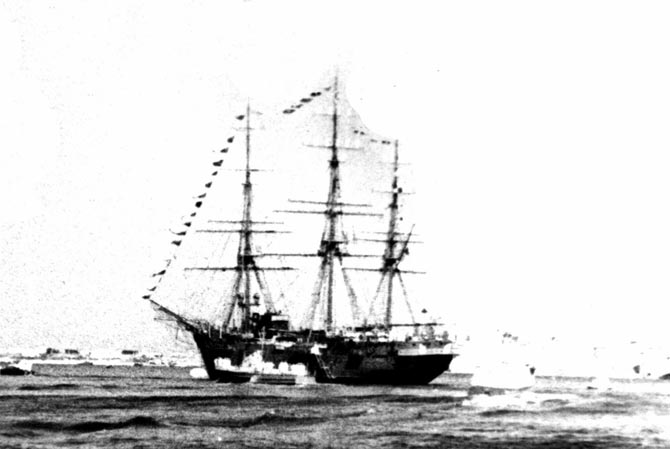

Практика после второго курса «Подготии» проходила на принадлежащих училищу парусно-моторных шхунах «Учёба» и «Надежда». Роль океана выполняла Маркизова лужа (восточный закуток Финского залива), а в качестве далёкого заморского порта выступал уже изрядно запущенный к этому времени бывший финский город Выборг со своим замком, диковинными трамваями и улицами.

Как водится на Балтике, пару раз штормило, и выяснилось, что морскую болезнь я переношу вполне удовлетворительно, это сильно помогало мне впоследствии (всякий, кто «травил» во время качки, может по достоинству оценить это открытие).

Никаких особых морских знаний прогулки на учебных шхунах нам не добавили: в тесноте маленького кораблика у каждого курсанта не было конкретных обязанностей, а ведь именно они составляют содержание настоящей службы. Но моральное значение выходов в море и романтического вида парусного судна трудно переоценить.

Маяк на Балтике.

Старинный замок в Выборге.

Летом 1949 года мы сдавали многочисленные экзамены на аттестат зрелости, после чего торжественно приняли присягу и пришили знаки различия курсантов высшего училища.

Поскольку часть ребят перешла в другие заведения, к нам добавили выпускников Рижского нахимовского училища, а также кое-кого из «гражданской» молодежи, которая у нас сдавала экзамены для поступления в другие училища (в это время происходил бурный рост их числа в преддверии строительства «большого» флота, но некоторые из вновь формируемых заведений не имели даже кадров для приёма вступительных экзаменов). Наверное, не без умысла сплотить образовавшиеся обновлённые коллективы, после отпуска нас отправили в шлюпочный поход по Неве и Ладожскому озеру.

Несколько дней мы всё светлое время суток (кроме перерывов на обед и ужин) гребли против ленивого течения Невы. В самом же устье, напротив Шлиссельбургской крепости, течение было таким сильным, что даже десятивесельные баркасы с самыми здоровыми парнями из 111 класса (напомню, что подразделения наши формировались по росту) не смогли самостоятельно пройти в озеро, и все шлюпки отбуксировали вверх по течению сопровождающим нас катером. Поход в Ладожском озере продолжался, в основном, под парусами. Кристально чистая вода позволяла разглядывать валуны на дне, наверное, даже на десятиметровой глубине.

Шлиссельбург

Исторические места, мимо которых пролегал маршрут нашего перехода, никто особенно не комментировал, а ведь на берегах Невы в ожесточённых недавних боях было положено немало народа.

Правда, балка, на которой якобы был повешен А.И.Ульянов с товарищами, была нам показана, но никаких памятных знаков рядом не было.

Недостаток исторического образования был скомпенсирован 29 лет спустя. На двадцатипятилетний юбилей выпуска организаторы арендовали теплоход «Н.Крупская», который с комфортом и ресторанными прелестями прокатил нас по местам давнего шлюпочного перехода. По трансляции теплохода вещал не только наш писатель – Лёша Кирносов, но и штатный экскурсовод. Правда, фразы последнего о войне были казённо-заезженного толка...

Первая наша настоящая морская практика после окончания первого курса высшего училища проходила на Черноморском флоте. Нас погрузили в теплушки, и паровоз неторопливо тащил эшелон запутанным маршрутом через всю израненную страну целую неделю. После войны прошло пять лет, но, например, Харьков буквально лежал в развалинах (этот город несколько раз переходил из рук в руки). Путешествия в теплушках мне нравились: лето, свежий воздух и неограниченный сон на нарах, плюс множество медленно проплывающих мимо ландшафтов.

По всей видимости, мне не повезло с преподавателями географии (я их никого не помню), и зрительные впечатления от вида родной страны восполняли недостаток книжных сведений (читатель уже знает, что потом процесс географического образования продолжался через ветровые стёкла автомобилей).

Открывшийся в конце пути Севастополь тоже был почти полностью разрушен. На берегу мы не задержались: нас сразу же по прибытии развезли по кораблям надводной эскадры. Она состояла из линкора и пары крейсеров ещё дореволюционной постройки и трофейных кораблей итальянского флота, среди которых выделялся печально знаменитый линкор (точнее, – тяжёлый крейсер) «Новороссийск».

Наш класс попал на краснознамённый крейсер «Красный Крым», спущенный на воду в 1915 году (по-моему, его достраивали после революции). Степень совершенства вооружения и техники этого славного корабля я не буду комментировать, тем более, что в описываемое время он служил, в основном в качестве учебного средства.

Приборка на крейсере.

При этом для массы курсантов даже не было помещений в кубриках, и на якорных стоянках мы (с удовольствием) спали под открытым черноморским небом прямо на палубе. В качестве постели использовалась универсальная подвесная койка (конструкция – времён парусного флота), в походе её можно было приладить где-нибудь во внутренних помещениях корабля. На дневное время вся постель сворачивалась в эту самую брезентовую койку и занимала на корабле крайне мало места. Где хранились остальные наши пожитки, я не помню. Только один раз на рейде Поти субтропический ливень за пару минут превратил наш сон в купание, случай этот я вспоминаю с неизменным удовольствием. Столовались мы тоже по традиции на верхней палубе из бачков.

Уклад службы на корабле был строгий, верхняя палуба и помещения блистали чистотой. Безукоризненно чистыми были и гальюны. Самый большой из них (примерно на двадцать «посадочных» мест) располагался в носовой части корабля, непосредственно у форштевня. Моряки садились прямо на отдраенные добела доски, отходы смывались постоянно текущей водой. Но иногда по внутренней части великолепного устройства пробегала мокрая крыса, и парни с хохотом вскакивали, как молоточки пианино.

Старпом и помощник командира корабля изображали из себя хрестоматийных персонажей типа «гроза матросов», впрочем, подобным образом вели себя и многие другие должностные лица парадного Черноморского флота. Несмотря на прекрасные природные условия, флот этот со своими крепостными порядками разонравился навсегда, и я рад, что служебная траектория меня и близко не заносила в подобные места.

При обилии народа на борту крейсера с матросами и старшинами срочной службы близко познакомиться мне не удалось. Но мы увидели «изнутри» как они приспосабливаются к так называемой «железной» дисциплине, плутуют, умудряются выпивать и т.п. Думаю, что и их крепостные предки тоже умели подобным образом облапошить господ, так что надежды на установление в нашей стране или какой-нибудь её части прусского ordnung’а – пустая затея.

Тем не менее, сцены безобразных разносов с унижением человеческого достоинства матросов и младших офицеров производили удручающее впечатление.

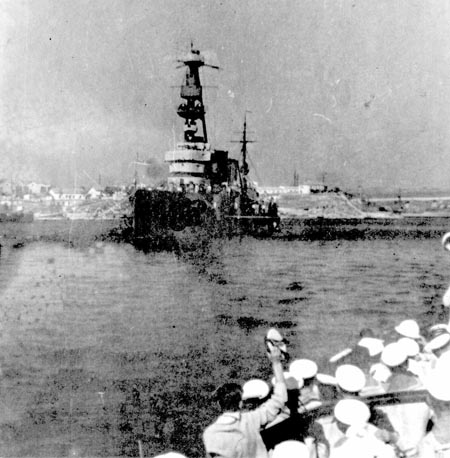

День Военно-Морского Флота в Севастополе. На реях парусника – наши курсанты.

Например, при мне таким порядком «воспитывали» инженера-лейтенанта – командира котельной группы (пояснение для штатских и сухопутных людей: начальника мазутных кочегаров, получившего зачем-то пятилетнее инженерное образование). Краснеющий лейтенант в белоснежном кителе (наверное, он собрался на берег) среди промасленных механизмов смотрелся тяжело. Мне казалось, что начальник тычет его этим трудно отстирываемым кителем прямо в смазанные механизмы.

К слову, во время этого эпизода я ещё раз мысленно поблагодарил судьбу, что не поступил в училище имени Дзержинского и не стал так называемым инженером: уж если попал на флот, нужно стараться быть на мостике. Впрочем, с моральной точки зрения рассуждение это не очень красивое: кто-то ведь должен выполнять невидную вспомогательную работу. Но я честно пишу, что думал тогда.

За время нашего пребывания на его борту крейсер обошёл всё советское побережье Чёрного моря, а кое-где (не в курортных городах и Одессе) нас даже выпускали на берег. Достаточно крупный по размерам корабль и в свежую погоду раскачивало несильно, поэтому он запомнился мне как своеобразный прогулочный лайнер (без шезлонгов и стюардов, вместо них были описанные выше подвесные койки и бачковые с прекрасным харчем). Забегая вперёд, скажу, что в холодные части страны мы вернулись загорелыми и поправившимися на несколько килограммов.

Содержание наших занятий, кроме выполнения повседневных обязанностей по приписанному боевому номеру (его обозначение было пришито к карману робы), в основном, составляло изучение устройства корабля, сдача всяческих зачётов по морской практике (вроде семафорной сигнализации флажками и вязания узлов), непременное хождение на шлюпках и плавание. Я уже упоминал, что после первого курса напросился на перевод в училище инженеров оружия. Чтобы обычный ход жизни не мешал этому переводу (телеграмма с вызовом ожидалась со дня на день), мне было предложено сдать все зачёты побыстрее.

Ну в этом деле я был шустёр, и поэтому через месяц после начала практики оказался относительно свободным человеком (вызова в Ленинград так и не поступило, писари его потеряли).

Поэтому преподаватель физподготовки майор Каз стал использовать меня как подручную силу в занятиях по плаванию, которые проводились у полуразрушенных пирсов в бухточке Голландка. Моя роль заключалась в подстраховке ребят, которые плохо плавали и не могли уверенно преодолеть в воде расстояние 50 метров между двумя маленькими пирсами.

Таких курсантов было двое. Филя Плессер, попав в водную среду, тут же шёл ко дну (наверное, он, в качестве борца-тяжеловеса, был изготовлен из вещества с повышенным удельным весом). Зная это, мускулистый майор собственноручно тут же вытаскивал его на сушу. Таким образом, Филя не смог за всё время учёбы самостоятельно преодолеть и метра по воде, и по окончании училища был определён в береговые химики (потом, на гражданке, он ворочал огромной строительной организацией, в коммерческом мире умение просто плавать, наверное, не было необходимым качеством, там «плавали» по-другому).

Второй не умеющий плавать (фамилию его я забыл), наоборот, проплывал все злополучные метры и принимался тонуть в самом конце у пирса, где меня ставили дежурить. Я великодушно протягивал ему ногу, и на этом постоянно повторяющийся спектакль оканчивался.

Сами понимаете, что мне очень нравилось быть под командой майора Каза. Симпатичный майор критически относился к своему ремеслу (сам-то он был мастером спорта по плаванию). Он часто рассказывал, как во время отступления 1941-го года один его товарищ по несчастью, первый раз в жизни попав в реку, всё же переплыл её, оставляя за собой подозрительный жёлтый след.

Уж не знаю, придавал ли этот рассказ бодрости духа не умеющим плавать курсантам...

Конечно, во время якорных стоянок мы постоянно занимались шлюпочным делом. «Бархатное» тёплое море и резвящиеся совсем рядом дельфины придавали этим занятиям особую прелесть.

С большей неприязнью я переносил артиллерийские упражнения (на борту крейсера были и курсанты старших курсов, уже подготовленные к этому делу). Конечно, пятидюймовые пушки главного калибра и стомиллиметровые большие зенитки для этого не использовались.

Крейсер «Красный Крым», снимок на прощание.

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ и оказать посильную помощь в увековечивании памяти ВМПУ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru