Косолапиков Василий Александрович. Окончание.

В противовес ускоренному курсуУчебный год в школе юнг равнялся календарному. Учили ребят не только воинскому делу, преподавали и общеобразовательные предметы, ведь далеко не все из подростков «на гражданке» успели пройти полный курс школы, - кто пять, кто шесть классов окончил, были и с четырьмя. Выходит, даже в самое тяжелое время страну заботило мирное будущее ее самых юных защитников.

На флоте юнги ценились как специалисты. Зачастую командиры действительно брали их на свои корабли даже охотнее, чем старших по возрасту краснофлотцев, которых, как правило, готовили по так называемому ускоренному курсу. И по сей день Василий Александрович с благодарностью вспоминает своих учителей и педагогов в погонах: командиров смен старшину 2 статьи Осятушкина и старшину 1 статьи Разина, командира роты старшего лейтенанта Дубового и ротного старшину мичмана Туманцева, а еще начальника школы капитана 1 ранга Садова, замполита капитана 2 ранга Шахова.

Считается, что наиболее тревожными для Соловков выдались первые два года войны, немцы несколько раз бомбили кремль. В сорок четвертом тоже были две недели напряженного ожидания. По сведениям разведки, фашисты планировали высадку десанта на архипелаг. «Взрослый» гарнизон тогда подняли в ружье, сформировали отряд, куда взяли и юнг, правда, не всех, а тех, кто покрепче. Был в его составе и Вася Косолапиков со своим карабином. Все глаза они тогда проглядели, однажды заметили далеко-далеко какие-то корабли, но немецкий десант на Соловки так и не высадился.

Большой охотник на Чукотке

Большой охотник на ЧукоткеНа войну с Германией Василий Александрович и его сверстники не успели. В сентябре сорок пятого их переправили в Кемь, там они погрузились в эшелон и поехали на другую войну, японскую. Ехали к Тихому океану долго, что-то около месяца, и на Дальнем Востоке оказались, когда японцы тоже капитулировали. Вторая мировая закончилась, но больно ранить юнгу Васю Косолапикова она все же сумела: еще на Соловках узнал он о том, что под Ленинградом, у местечка Хиндикалово, сложил голову его отец...

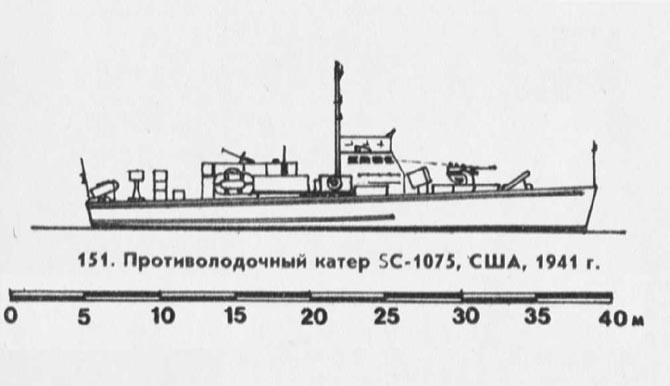

Служить выпало на большом охотнике за подлодками, корабле известной американской серии «Sea Chaser», одном из сотен переданных нам союзниками по ленд-лизу. Базировались они на Камчатке, и хотя время было уже мирным, но в море ходили часто. Потом кому-то «наверху» пришло в голову упрочить морские границы Союза на дальнем Севере, и соединение больших охотников перебросили на... Чукотку. А велики ли корабли класса большой охотник и какой от них прок на Чукотке? Поэтому здесь моряки больше окалывали лед с палуб, чем плавали, и вскоре Василий Александрович перешел служить на береговой приемный радиоцентр.

Решение оказалось, как нынче говорят, знаковым, и дальше морская служба Василия Александровича выстраивалась именно по береговой черте. В 1950-м, за год до демобилизации, он уже командовал постом СНИС - службы наблюдения и связи. Его пост № 446-447 располагался в трех десятках километров к северу от главной базы в бухте Провидения: 12 служивых личного состава, на вершине сопки - пост визуального наблюдения за фарватером, ближе к берегу - радиостанция для запросов и докладов, а для проживания - добротно срубленная изба...

Можно было служить и дальше, остаться на сверхсрочную, но все сильней и сильней тянуло домой.

Братство седых мальчишекНа родине Василий Александрович окончил десятилетку, работал в нескольких организациях, некоторое время жил в Архангельске и в 1959-м, наконец, поступил на молотовский завод № 402. Начинал учеником газорезчика, работал наладчиком, потом мастером в цехе 5, позднее учился заочно и окончил Северо-западный политех по специальности радиоинженера. Последняя должность Василия Александровича перед выходом на заслуженный отдых - начальник бюро 10-го отдела, ведающего вооружением.

Так сложилось, что с бывшими однокашниками, юнгами, ни в жизни, ни по работе судьба его не сводила целых двадцать семь лет. Лишь только к тридцатилетию Победы у бывших воспитанников Соловецкой школы, разбросанных по всей стране, вызрела идея - собраться, встретиться. За помощью они обратились к своему бывшему замполиту Сергею Сергеевичу Шахову, известному нашему североморцу. Большие организационные хлопоты Сергей Сергеевич тогда взял на себя.

В 1972-м уже седые мальчишки далекой войны встретились там, где выпало им необычное и суровое отрочество - на Соловках. А уж после тех дней они старались не терять из виду друг друга и держаться вместе. Оказалось, что и в Архангельске, и в Северодвинске бывших юнг не так уж и мало, причем многие из них стали очень известными людьми. Они воевали на разных флотах, служили разные сроки, а когда пришло время мирной жизни, каждый из них выбрал свой путь. Но, как подметил Василий Александрович, всех их с годами объединило именно «соловецкое братство».

У этого братства сложились свои традиции. Так, своим кругом они обычно собираются дважды в год: в День Военно-Морского Флота и на соревнованиях судомоделистов за приз соловецких юнг, которые проводит архангельская школа №11. А вот святой для всех День Победы они празднуют вместе со всеми ветеранами как равноправные участники Великой Отечественной. Война ведь была на всех одна, жалости она не признавала и скидок на возраст не делала.

Кравчук Николай Васильевич

Алексей Офицеров, Иван Дудоров. Мой дедушка – юнга с Соловецких островов. Воспоминания. Размышления. Книгу можно скачать на сайте

Три части:

.

О Николае Васильевиче Кравчуке я недавно читал статью «Директор глазами рабочего» в Литературной газете №49 от 1977 года и, естественно, спросил его:

– Это о тебе, что ли?

– Да.

В статье было: «…Перед моими глазами – московский директор Н.В.Кравчук. Десятый год работает он директором. Большой знаток и энтузиаст той техники, которую выпускает завод. Может двое суток не выходить за проходную, спать на диване, если не решается какая-нибудь техническая задача».

Он пригласил меня к себе спустя год после начала моей работы на заводе. Это очень короткий срок для персонального свидания с рабочим. На столе у директора я увидел одну из моих книг. В ней 350 страниц.

– Неужели вы нашли время прочитать? – удивился я.

– Да, я прочел ее всю, – ответил Кравчук…

Борис Шумилов с Колей Кравчуком и Валентином Пикулем были расписаны по окончании школы юнг на

Северного флота.

Эскадренный миноносец-эсминец «Грозный» относился к проекту первого советского эсминца, заложенного в 1935 году и названного «Гневным» (проект 7). Водоизмещение 2400 тонн. Длина корпуса 113 метров, ширина 10,2 метра, осадка 4 метра. Максимальная скорость – 38 узлов.

Опыт прошедшей войны показал большое боевое значение кораблей этого класса, широкий диапазон выполняемых задач. Они действовали как сторожевые корабли и как легкие крейсера. Важное значение имело вооружение корабля: четыре 130-мм орудия, два 76,2 мм, четыре 37 мм автомата, четыре пулемета 12,7 мм, два трехтрубных 533мм торпедных аппарата, два бомбомета, глубинные бомбы.

В результате первые эсминцы типа «Гневный» по составу вооружения приближались к лидерам, с экипажем около 250 человек...

Пройдя суровую школу на эсминце «Грозный» и видя боевые и стихийные события,

– историк и известный писатель-маринист – в брошюре «Живая связь времен» пишет:

«…Что флот меня воспитал как солдата, гражданина и человека. Это было самое счастливое время в моей жизни, может быть, даже больше, чем сейчас, я чувствовал тогда свою необходимость в этом мире. Я был нужен, и от меня многое зависело. Я давал курс кораблю, определял глубину, скорость хода. От моего гирокомпаса зависела стрельба торпедных аппаратов и орудий. Ничего, что мне пятнадцать лет. Я стоял в общем строю и делал общее дело. И за это меня уважали. И вот это осознание нужности своей делало меня гордым и счастливым, несмотря на трудности. А ведь нам, мальчишкам, не было тогда легко и хорошо. Нам было зверски тяжело. Но я благодарен флоту даже за то, что было тяжело.

Я был демобилизован с флота,

так и не дослужившись до матроса.

В документах указано мое первое

И последнее звание – юнга!..

Конечно, не я принес Родине победу.

Не я один приблизил ее волшебный день.

Но я сделал что мог.

В общем прекрасном Пиру Победы была

Маленькая капля и моего меду.

Благодарен за привитую дисциплину, за истинно мужские качества, которые он сформировал в нас».

Это высказывание Пикуля наводит на размышление, что флот своей суровой действительностью формировал сильный характер у бывших юнг.

Оглядываясь назад и проследив линию своей судьбы, которая просматривается, как кильватерный след за кормой корабля, в этой линии разгадывается главное – флот дал «закваску», которая и посадила нас за парты школы рабочей молодежи. И то, что сейчас Коля Кравчук присутствует здесь с нами как генеральный директор, есть тому должное доказательство...

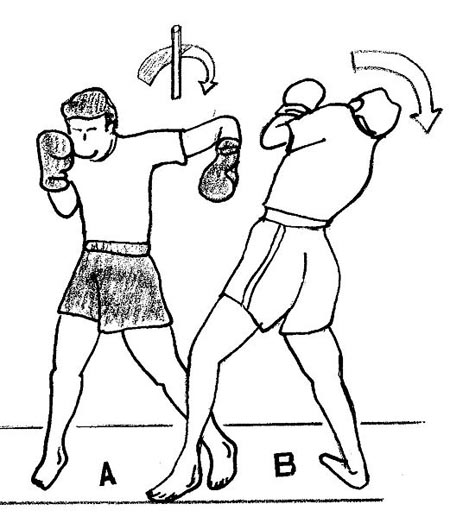

Борис Шумилов, чувствуется, что они давние друзья с Кравчуком, поведал: «Как-то в погожий день старпом нашего «Грозного», по-моему, фамилия его Короткевич, капитан-лейтенант, приходит на ют с боксерскими перчатками. Мы, очевидно, все знали, что он страстный любитель бокса, когда-то занимался в секции бокса и даже имел разряд.

– Ну, постучим, с кем? – обратился старпом.

Кравчук, хотя еще в юнгах, но сложен, широк в кости, и старший помощник его знал, поскольку совсем недавно он то ли сорвался, то ли прыгнул с дальномерной трубы в воду, чем привел в смятение командование корабля, да и весь личный состав. Ну, об этом потом. Старпом предложил ему, Коля надел перчатки и довольно-таки свободно стал передвигаться, парируя удары. И вдруг Кравчук наносит удар левой, и старпом в нокауте… Естественно, слух по кораблю – старпома побили… Как? Кто? Юнга его приложил, из уст в уста пошел слух… Оказывается, Кравчук не имел разряда по боксу, но занимался в секции бокса вплоть до ухода в школу юнг.

– Вот, оказывается, почему он пытался решать спорные вопросы через кулак, – сказал Иван Алаторцев.

А Коля:

– Это случайность, он не ожидал. Старпом думал, что я новичок в боксе, а я думал, что он опытный боксер, разрядник же, и ударил его по всем правилам бокса.

Всех интересовало, чем же этот «поединок» закончился? Ведь старший помощник на корабле – «главней командира».

В пересудах у обреза на юте (место для перекура) матросы к «поединку» юнги со старпомом отнеслись скорее всего, как к флотской насмешливой байке, травили. Травить – это значит рассказывать невероятные вымыслы и заведомо лживые предположения. Пришли к тому, что «корму показать» – уклониться от ответственности – Коле вряд ли удастся. Готовься, юнга-боксер, в штрафную, а в лучшем случае в бригаду морпехоты, она сейчас сколачивается…

А что по этому поводу толкуют в кают-компании? Шумилов говорит, что вестовой мне рассказывал, и продолжает: Согласно Морскому уставу, кают-компания служит столовой для офицеров, но традиционно это помещение является местом собрания офицеров, где вырабатываются общие духовные интересы, где взаимопонимание строится на уважении младших к старшим. Именно кают-компания служит фундаментом сплоченности и единства, дисциплины и порядка на военном корабле. Ну, и как в любом обществе, есть рьяные – очень усердные, которые не замедлили выразить свое возмущение происшедшему событию и просили Андрея Васильевича принять немедленные меры по отношению к Кравчуку.

И даже зачитали из английской

(Олеронские законы, изданные во Франции на о. Олерон в ХII в.), в которой были некоторые меры наказания матросов за различные поступки: «1.Всякий, кто убьет другого на борту корабля, должен быть привязан накрепко к убитому и брошен в море. 2. Всякий, кто убьет другого на земле, должен быть привязан к убитому и похоронен в земле вместе с убитым. 3. Всякий, вынувший нож или другое оружие с целью ударить другого, должен лишиться руки. 4. Всякий, законно обвиненный в воровстве, должен быть подвергнут следующему наказанию: голова брита и полита кипящей смолой, а затем обсыпана перьями для отличия от других. При первой возможности он должен быть высажен на берег. 5. Застигнутый спящим на вахте должен быть в корзине подвешен к ноку бушприта с кружкой пива, куском хлеба и острым ножом, дабы сам выбрал, что лучше: висеть там, покуда не погибнет от голода, или отрезать веревку, прикрепляющую корзину, и упасть в море…»

Надо сказать, что наказания на флотах долгое время оставались жестокими.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru