Весь мир рассматривал опубликованную 16 октября 1932 года в «Известиях» карту Северной Земли с не меньшим интересом, чем, спустя десятилетия, карту обратной стороны Луны.

... два командира различались, как день и ночь. Руднев был строг, но справедлив. Голиков же, по воспоминаниям Войцеховского, «не разговаривал с матросами, он выговаривал им, отчитывал их, наказывал.

Фрагменты из воспоминаний первого начальника

Окончание.

Судно стало дрейфовать. Я распорядился отдать второй якорь, а в машинное отделение скомандовал «малый вперед». Так было спокойнее. Впереди по-прежнему виднелась оконечность мыса Буорхая, окутанная белыми водяными вихрями. И нигде никаких признаков человека.

Вдруг на горизонте показалась какая-то точка. Она то появлялась, то исчезала, но видно было, что точка движется вдоль берега. Вскоре можно было различить мачты. Шло судно, похожее на шхуну. Оно то поднималось на высокие гребни воды, то скрывалось в провалах между водяными горами. От сильной качки шхуна ложилась на борт так, что мачты ее почти касались воды. Вскоре нам стало отчетливо видно, как волны одна за другой перекатываются через ее палубу.

Подойдя к нам, шхуна привелась к ветру. Из рубки человек с рупором в руках прокричал: Есть ли в Тикси бензин?

— Бензин есть. Какое судно, куда идете?

— Шхуна «Пионер» гражданской авиации. Идем с Колымы!— услышали мы ответ.— Отдаем сейчас якоря, будем здесь штормовать.

И шхуна, заливаемая потоками воды, встала неподалеку от нас на якоря.

Это была поистине удивительная встреча.

Начало темнеть. Тяжелые мрачные тучи низко стлались над клокочущим морем. Наша машина все же неплохо держала обороты, и судно почти не дрейфовало. Можно было спуститься в кубрик немного погреться. Вдруг резкий толчок потряс судно. Лопнул якорный канат. Затем раздался новый удар, и судно стремительно повалилось на борт. Сорванное с обоих якорей, оно разворачивалось лагом к волнам.

Мне хорошо запомнилось, как к бешено крутящемуся штурвалу подскочил наш астроном. Резким ударом штурвала ему рассекло ладонь. Не обращая внимания на хлынувшую кровь, он вцепился в ручки штурвала. С помощью подоспевшего геолога руль был поставлен в нужное направление.

В машину была отдана команда: «Полный вперед!» Медленно, как бы нехотя, судно стало поворачиваться носом к ветру. Но шторм разыгрался уже во всю мощь. Ветер со страшной силой ударял в надстройки. Огромные волны вырастали над нами и обрушивались на рубку. Звенели разбитые стекла. Тяжелые толчки один за другим сотрясали судно.

Некоторое время мы еще держались в море: только там, вдали от берегов, можно было спасти судно. Машина работала бесперебойно, но мощность ее была явно недостаточна. С каждой минутой нас все ближе прибивало к берегу. Вдруг тяжелый удар о грунт содрогнул судно. За ним последовали другие, еще более сильные удары. Руль перестал действовать. Послышался треск переборок. Дверь капитанской каюты сорвало с петель. На мгновение она задержалась на палубе, но следующая волна подхватила ее и бросила в море. Нас выбросило на береговую отмель.

Надо было думать о спасении команды. Первую шлюпку разбило о борт. Только со второй шлюпкой кое-как удалось завести на берег конец, а потом и леер. По лееру команда перебралась на берег.

А «Пионер» с честью выдержал шторм. Утром, когда буря затихла, для связи с «Пионером» мы отправили шлюпку. Но на баре ее перевернуло, люди с трудом добрались до берега. Вторая шлюпка дошла, и мы, договорившись с командиром шхуны о перевозке людей в Тикси, отправились по берегу искать людей с «Эстафеты». Нашли их на самой оконечности мыса Буорхая. Все они были здоровы, хотя и наголодались.

Когда волнение улеглось, «Пионер» за два рейса доставил всех потерпевших в бухту Тикси, на полярную станцию.

В бухту Тикси мы вернулись с наступлением ясной морозной погоды. Берега бухты и тундра были покрыты снегом, наступала зима.

Надо было пользоваться светлым временем, и мы с Войцеховским занялись геодезическими работами. Было решено прежде всего нанести на карту наиболее приметные вершины, окружающие бухту Тикси.

Как-то переезжая на собаках реку, покрытую тонким молодым льдом, мы не смогли заставить передового пса обогнуть одно подозрительное место, где над незамерзшей водой клубился пар. Нарта провалилась, и мы оказались в ледяной воде. Хорошо, что незадолго до этого мы скинули тяжелые полушубки и винтовки. Когда пробовали взобраться на тонкий лед, он ломался, и нам пришлось пробивать дорогу во льду до самого берега. Дорога получилась как от ледокола!

Гора, на которую мы направлялись и на вершине которой производили потом триангуляционные наблюдения, получила название «Гора Одиннадцати Утопленников». Название непонятное, но вполне обоснованное. Нас было 11 душ — девять собак и два человека, и только по счастливой случайности мы не утонули.

«Сибиряков» оставил нам аэросани. В безоблачный морозный день, первый день полярной ночи, мы выехали в дельту Лены установить связь со второй нашей метеостанцией. К намеченному месту приехали в полной темноте. Началась сильная поземка. Снег, смешанный с песком, сплошной массой несло над песчаными отмелями, островами и протоками. Мы долго блуждали по ледяным просторам в поисках станции. Координат ее у нас не было. Мотор стал давать перебои, и наконец, вовсе остановился. В цилиндры попал песок. Решили ждать рассвета. Но нам не пришлось долго пользоваться уютом маленькой кабины аэросаней. Случайно от огня паяльной лампы загоралась бархатная обшивка в кабине, и нам с трудом удалось погасить пожар. Аэросани надолго вышли из строя. После этого всю ночь мы бродили по пескам и протокам и только около полудня обнаружили следы человека и по ним добрались до станции.

Во время нашего путешествия товарищи, оставшиеся в Тикси, организовали подледный лов рыбы. Рыба была нужна, чтобы обеспечить кормом ездовых собак, так как летний улов рыбы, оставленный на вешалах в бухте Булункан, уничтожили чайки. Кроме того, мы собирались вести опытную подкормку песцов. Для этого на мысу Косистом поставили небольшой домик и пристроили к нему сетчатый дворик, где разбрасывали рыбу. Песцы быстро привыкли к «столовой» и безбоязненно там кормились. Это был первый опыт планового пушного хозяйства в материковой тундре. До того подкормка и отлов песцов производились лишь в островных хозяйствах.

С окончанием полярной ночи на аэросанях и собачьей упряжке мы приступили к съемке и обследованию губы Буорхая. Г. А. Войцеховским и мною были проведены съемки береговой линии, определены астропункты и начаты геологические сборы.

Торжественно отметил коллектив Первое мая. Несмотря на 25-градусный мороз, все были в белых майских костюмах и по весеннему радостные. На пустынных берегах бухты прогремел праздничный салют и взвился красный флаг."

Отец. Войцеховский Георгий Анастасьевич. Окончание.Польза ведения дневников и их сохранения благодарными потомками.

Отец. Войцеховский Георгий Анастасьевич. Окончание.Польза ведения дневников и их сохранения благодарными потомками.

А еще ранее, в 1930 году

- участник экспедиции на ледокольном пароходе «Г. Седов», доставившего на Северную Землю "четверку исследователей во главе с Г. А. Ушаковым. Он с геологом Н. Н. Урванцевым и каюром С. П. Журавлевым за два года объехал на собаках и заснял весь архипелаг (радист В. В. Ходов оставался на базе, на острове Домашнем). Весь мир рассматривал опубликованную 16 октября 1932 года в «Известиях» карту Северной Земли с не меньшим интересом, чем, спустя десятилетия, карту обратной стороны Луны.

Но и сама экспедиция на «Г. Седове» принесла немало географических открытий. Их фиксировал на карте молодой геодезист Георгий Анастасьевич Войцеховский. Любопытно, что названные им мысы и бухты в Русской Гавани на Новой Земле уцелели на картах, хотя съемка не была первой. А вот названия многих островов в Карском море, которые он снимал первым, не прижились. Топонимика — наука капризная.

13 августа к вечеру усмотрели остров, который позже получил имя профессора В. Ю. Визе, предсказавшего его существование на основании анализа дрейфа брусиловской «Св. Анны». Дальше воспользуемся дневником самого Войцеховского, который ныне хранится в Музее морского флота в Одессе. «14-го в 22 часа мы двинулись к берегу... Нас было 14 человек: Шмидт, Самойлович, Ушаков, Горбунов, Ретовский, я, Хлебников, Савич, Муханов, Громов, Журавлев, Иляшевич и двое промышленников. Разбились на две упряжки. Тащить было очень тяжело: то вытягиваем с большим трудом нарту, царапая руки и падая на торос, то вместе с нартами падаем вниз, то попадаем выше колена в воду»**. На берегу Войцеховский сразу развернул съемку, которая продолжалась весь следующий день: «Сегодня в экспедиции моя работа главная, все подчинены мне. Шел я съемкой до четырех часов дня вдоль берега...» По возвращении на судно: «Из первой группы несколько человек сегодня выкупались в ледяной воде с головой, в том числе и Шмидт. Жалкое впечатление производили все первые исследователи острова». Отоспаться Войцеховскому не удалось, так как решено было заснять остров с борта, обойдя вокруг. Девять часов он простоял на ветру у пеленгатора.

22 августа в дневнике появилась такая запись: «Только что слез с верхнего мостика. Пеленговал вновь открытые два острова. Немного отогреюсь и пойду в рубку наносить острова на карту». Это были острова Воронина и Исаченко. На следующий день Георгий Анастасьевич снова пеленговал новый объект. Одни соплаватели Войцеховского утверждали, что это ледник Северной Земли, другие были уверены, что это мираж. «Открытый сегодня остров,— записал геодезист,— я назвал островом Заблуждения. Название очень понравилось и моментально прижилось, официально наверное дадут какое-нибудь другое название». Он не ошибся. Довольно продолжительное время остров назывался Длинным. Теперь это остров Самойловича.

29 августа: «С 9 утра до 3 дня работал на съемке острова, на котором поставлена полярная станция. Этот остров мы назвали островом Сергея Каменева в честь нашего замнаркомвоенмора, главнокомандующего в гражданскую войну, оказавшего исследованию Арктики незаменимые услуги в качестве председателя Арктической комиссии». И опять на карты попало другое название — остров Домашний. Имя же Каменева лишь недавно возвращено на карту, носит его пролив, разделяющий острова Домашний и Средний.

31 августа нанесен на карту еще один остров, названный в честь начальника экспедиции О. Ю. Шмидта. В этот день «Г. Седов» перевалил на восьмидесятую параллель и, не пытаясь обогнуть Северную Землю с севера, повернул на юг. Интересно, что, обнаружив новые острова, экспедиция так и не нашла открытый еще в 1878 году норвежцем Э. Иоганнесеном остров Уединения, хотя искала его дважды очень тщательно. Виной тому было исключительно неточное положение его на карте, определенное капитаном-зверобоем. Па следующий год Войцеховский добрался-таки до Якутии в качестве астронома-геодезиста Нижне-Ленской экспедиции, когда составил первую инструментальную карту Булунского района. Вместе с женой он зимовал в составе первой смены открывшейся в бухте Тикси в августе 1932 года полярной станции. Они были первыми жителями будущего арктического поселка..."

Полярный геодезист, инженер-капитана 3 ранга

погиб в 1942 году. Обстоятельства гибели пока не известны. Его сын, Петр Георгиевич родился в 1935 году, его матушке было что рассказать подрастающему сыну об отце, она - свидетельница и участница повседневно-героической жизни мужа.

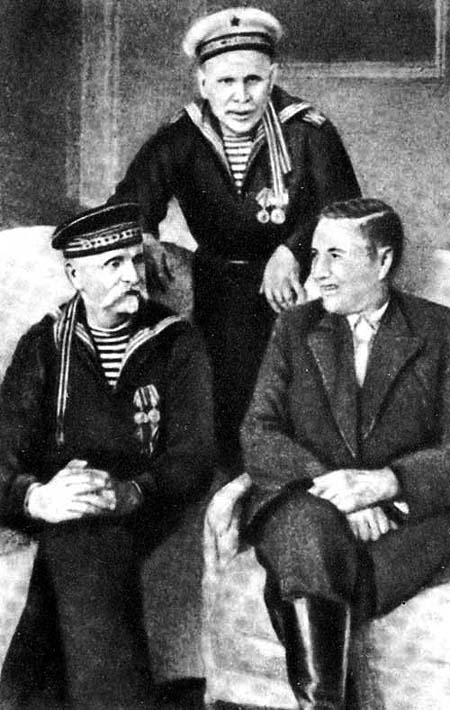

А теперь о деде. Адольф Доминикович Войцеховский. Его жизнь - также вписана в историю Российского флота.

"Начало нынешнего июля ознаменовалось круглой исторической датой, которая, несомненно, при других обстоятельствах была бы освещена куда более широко. Ровно 100 лет назад закончилось восстание на броненосце «Потемкин», а его команда, сойдя на румынскую землю, затерялась в массе политэмигрантов. Многие сгинули на чужбине, но часть бунтовщиков все-таки вернулась на родину. Был среди них и Адольф Доминикович Войцеховский, имя которого так и осталось неизвестным широкой публике. Меж тем его судьба достойна приключенческого романа.

Адольф Доминикович, родившийся в бедном польском сельце под Варшавой, в девятнадцать лет был зачислен в Российский флот и не куда-нибудь, а на легендарный впоследствии крейсер «Варяг». Он совершил на нем переход из Америки в Корею, участвовал в знаменитом бою в Чемульпо. В критический момент этого сражения, когда уже клокотала вода, врываясь в многочисленные пробоины, а корабль горел, был тяжело ранен вестовой командира Руднева. Тот назначил Войцеховского своим вестовым. Вместе с командиром он последним сходил с тонущего корабля.

Потом было триумфальное возвращение на родину. В Стамбуле варяжцев встречали салютом, в Одессе прямо в порту всей команде вручили Георгиевские кресты, в Петербурге от вокзала до Зимнего дворца героев встречали шеренги гвардейских полков, а Москва к приезду моряков даже отчеканила особые памятные знаки. Однако затем флотское руководство раздробило команду на мелкие группки и рассеяло по всей России. Тринадцать варяжцев, в том числе Войцеховский, продолжили службу на броненосце «Потемкин».

Командира корабля Голикова прельстило, что этот стройный, подтянутый матрос был вестовым Руднева, и он сделал его собственным вестовым. Однако два командира различались, как день и ночь. Руднев был строг, но справедлив. Голиков же, по воспоминаниям Войцеховского, «не разговаривал с матросами, он выговаривал им, отчитывал их, наказывал. Как-то явился к нему Гиляровский с перевязанной рукой и пожаловался, что так врезал матросу по физиономии, что повредил правую руку. «Что ж, — сказал Голиков. — Теперь бейте левой!» У Руднева этот зубодробила пошлепал бы со своим чемоданом на берег… Поэтому 14 июня 1905 года Войцеховский принял самое деятельное участие во вспыхнувшем мятеже, когда командир и часть офицеров были убиты. Как известно, восстание захлебнулось через несколько недель, поскольку мятежники оказались лишенными поддержки других кораблей и с берега. Без продовольствия, без угля, они вынуждены были в начале июля сдать судно румынам, а сами разбрелись кто куда.

Войцеховский и несколько его товарищей «выбили» место жительства в Румынии. Местная газета писала: «Жутко становится, когда мы видим, как президент совета министров Контакузино посылает в румынские села взбунтовавшихся русских матросов, которые легко могут подорвать в простодушных и доверчивых румынских крестьянах авторитет верховной власти, вселив в них вредные мысли». Когда начались преследования моряков, Войцеховский уехал из Румынии. Начались годы скитаний — Швейцария, Канада, Аргентина...

В 1920 году Адольф Доминикович вернулся в Россию и поселился в Одессе. Здесь он работал слесарем на одном из предприятий. Уже в преклонном шестидесятилетнем возрасте принял участие в обороне Одессы в 1941 году. После войны вернулся в этот город. А в 1953 году он вместе с еще четырнадцатью «варяжцами» был награжден медалью за тот давнишний бой. Умер Войцеховский 18 сентября 1975 года. В последний путь его провожала вся Одесса, живой легендой которой он был."

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru