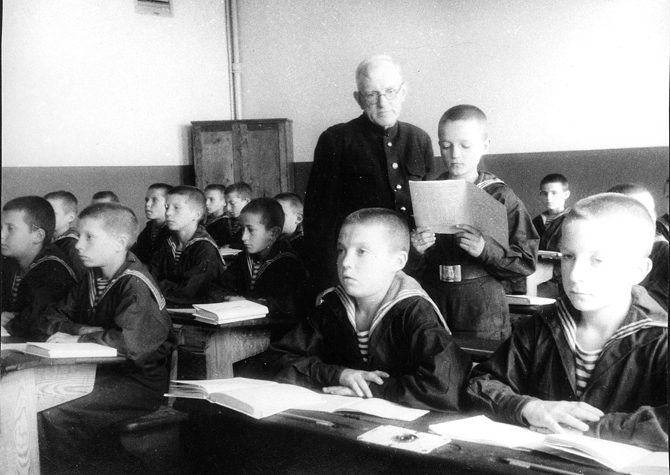

Наше Нахимовское. Продолжение."Как и во всем училище, основную массу воспитанников составляли дети из обычных для того времени семей, в которых отцы были на фронте или погибли во время войны. Многие пережили блокаду, эвакуацию, очень многие потеряли в огне войны родителей.

В числе первых нахимовцев были и ребята, прошедшие войну сыновьями полков, кораблей и партизанских отрядов. У многих были боевые медали и ордена.

Слева направо: Г. Михайлов, К. Гавришин, В. Федоров, П. Паровов, А. Старичков, Н. Сенчугов.

Поэтому в классах оказывались ребята с разницей не только по жизненному опыту, но по возрасту (до трех – четырех лет).

Эти особенности накладывали свой отпечаток на формирование коллективов.

Не удивительно, что на первых порах некоторые порядки в коллективах училища напоминали порядки «Бурсы»

Но уже после первого лагерного сбора и первого года учебы в нашей роте сложился довольно дружный коллектив. В этом была прежде всего заслуга наших воспитателей - офицеров, старшин и преподавателей. Сами пережившие все невзгоды войны, они сумели в мальчишках, опаленных войной, увидеть и поддержать все то доброе и разумное, что в итоге позволило каждому из нас в последующей жизни выбрать единственно правильный путь и реализовать собственные возможности.

В их числе одним из первых в роту пришел Володя Федоров, прошедший войну в партизанском отряде и ставший в дальнейшем бессменным и признанным старшиной нашей роты."

Федоров Владимир Федорович.

Родился 2.01.1931 г. В ЛНВМУ с 1944 г. Прибыл из партизанского отряда с боевыми наградами. Принимал участие в боях а составе Первой Ленинградской партизанской бригады (4-й отряд). В течение всего периода с 1944 по 1951 год - старшина роты. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, минно-торпедный факультет. В 1955-1961 гг. служил на средних ПЛ на Тихоокеанском и Северном флотах. Одним из первых нахимовцев стал командиром ПЛ. 1961-1970 гг. - Северный флот. Командир средней ПЛ 613 проекта. 1970-1980 гг. - Балтийский флот. Заместитель командира - начальник учебного отдела учебного отряда подводного плавания (г. Кронштадт). В 1980-1982 гг. - начальник объединенной школы 506 УКОПП имени С.М. Кирова, г. Ленинград. Капитан 1 ранга запаса. После увольнения в запас с 1984 г. - начальник кабинета ВМП ОАО "Северо-Западный флот".

Нахимовец-фронтовик с товарищами из первого взвода (слева направо): стоят: Богданович, Смирнов, Шалонов, Кауров, Пекный, Хренов, сидят: Тихомиров, Садов, Широков, Федоров, Мориц, Волгин.

Путь в моря. Очерки о Ленинградском нахимовском училище. Составитель: Раздолгин А. А. Л.,1984. "Когда началась война, родители Володи, ленинградские рабочие, отправили мальчика в деревню Козоногово Порховского района. Там, недалеко от Пскова, жили его бабушка и дедушка. Рассудили, что так будет лучше. Но вскоре Псков и прилегающие к нему районы оккупировали гитлеровцы. Местные жители скрывались в лесах. Володя вместе с дедом и бабушкой тоже там отсиживались. Мальчик слышал от взрослых, что в районе действуют партизаны. Вот бы к ним попасть! И Володя стал их разыскивать. В конце концов он все-таки попал в Первую Ленинградскую партизанскую бригаду и был зачислен в четвертый отряд, которым командовал бывший подводник главстаршина Панасенко. Мальчик участвовал во многих операциях по уничтожению небольших гарнизонов фашистов и полицаев, по минированию дорог и мостов.

— Запомнился случай,— рассказывал нам Владимир Федорович,— когда мы уничтожили мост. Тем самым на какое-то время лишили противника возможности подвоза боеприпасов и переброски резервов на этом направлении. Для выполнения задания отобрали десять человек. Я был в группе обеспечения. Мы подошли к мосту и расположились напротив блиндажа, в котором размещалась свободная от несения службы охрана. Нашей задачей было отвлекать на себя внимание врага, если поднимется тревога, любой ценой дать возможность группе минирования взорвать мост.

И вот бойцы из группы минирования плывут к мосту. Удачно добрались до ферм, заложили взрывчатку. Партизаны подожгли бикфордов шнур и стали уходить. Фашисты так ничего и не обнаружили. Сильный взрыв потряс воздух. Мост рухнул. Это было одно из самых удачных наших заданий.

Готовился прорыв блокады, и перед партизанами ставилась задача максимально активизировать свои действия. Мы вредили врагу как только могли. После прорыва блокады нашу бригаду направили в Лугу. Там она была расформирована. Все партизаны призывного возраста пошли служить в Красную Армию. А мне куда податься? В Ленинграде узнал, что производится набор в нахимовское училище. Подал заявление, и меня, как партизана, уже побывавшего в боях, приняли."

Наше Нахимовское. Продолжение."В числе первых нахимовцев был ленинградец Игорь Бобрищев-Пушкин. В 1943 г. юнгой на «морском охотнике», под командованием Цезаря Куникова он участвовал в героическом десанте по освобождению Новороссийска. Позже, весной 1944 года, в составе подразделения морской пехоты освобождал Прибалтику.

Но в числе первых были и ребята, пришедшие с грузом пороков досрочного знакомства с взрослой военной жизнью.

По-разному сложилась их судьба, но многие не смогли войти в нормальную жизнь училища. Именно от них появлялись своеобразные порядки старой бурсы или даже уголовного мира. Справиться с ними было трудно прежде всего из-за того, что они не только по жизненному опыту. Но и по возрасту были старше остальных.

Училище избавлялось от этих личностей. И в этом имело значение формирование нахимовского коллектива на подлинных флотских традициях честности и порядочности, качеств, которые последовательно внедряли все воспитатели и преподаватели училища."

Как заметил Владимир Константинович Грабарь, "Бывало всякое..." Приведем полностью его статью «Сын лейтенанта Шмидта», размышления о судьбе воспитанника Ленинградского нахимовского училища Владимира Бобрищева-Пушкина.

Бобрищев-Пушкин Владимир Борисович."В первые годы после войны, не только в это, но и в другие нахимовские и суворовские училища попадал народец всякого «сорта». Об этом – отдельный разговор.

Но, пожалуй, все, что можно сказать о кандидатах, хорошее и плохое, отразилось в одной личности, о которой следует говорить особо. 5 марта 1945 в 4-ю роту был определен воспитанник Тбилисского Нахимовского училища Бобрищев - Пушкин Владимир Борисович, 1929 года рождения, потомок декабристов Николая и Павла Бобрищевых–Пушкиных. О его судьбе написаны очерки и статьи в книгах. Еще мальчиком участвовал в Новороссийском десанте на Морском охотнике легендарного

Позже работал директором музея своих предков-декабристов в Туле. Таким он вошел в историю.

Ну а теперь давайте разбираться.

Вопрос первый – фамилия. Такая говорит все. В вышедшей в 1974 году книге «Дети города-героя» ему посвящена глава «Потомок декабристов». Автор А. Белякова в увлекательной художественной форме рассказывала читателю, что в детстве Володя удивился вдруг, почему у него такая странная фамилия, то есть, он не осознавал себя дворянином. «Открыла ему глаза» бабушка Елизавета Ивановна. Вместо рассказа бабушки автор поместила сведения, взятые из биографического словаря Брокгауза и Ефрона, начиная с легендарного Радши в войске Александра Невского. Родоначальником фамилии считается Иван Алексеевич Пушкин по прозвищу Бобрище, старший сын которого Иван был при царе Иване Грозном сокольничим и ловчим Московского пути. У одного из пяти его сыновей, тоже Ивана, был сын Спиридон, который и является предком оставшихся к концу 19-го века Бобрищевых – Пушкиных. Их род записан в VI часть родословной книги Калужской, Московской и Тульской губерний. Так что наш Владимир был бы столбовым дворянином. Однако даже простым дворянином он себя не осозновал.

Далее: «Предки Володи были декабристами». Похоже на правду. В роду Спиридона был полковник Сергей Павлович (р. 1760), участник Тульского ополчения, двое сынов которого: Николай (1800 – 1871) и Павел (1802 – 1865), действительно участвовали в восстании. «По словам бабушки» они были отправлены на каторгу. Николай, историк, сошел с ума, а Павел занимался гомеопатией, выжил во время холеры 1848 года, жил в Москве в доме вдовы Пущина, друга А.С.Пушкина.

На этом «рассказ бабушки» обрывается, потому, что на этом заканчивается статья в словаре. О детях декабристов, как, впрочем, и о детях двух других братьев: Сергея (ум 1816) - инженера путей сообщения, и младшего Михаила (ум 1883) – действительного статского советника, не упоминается. Однако есть и другие источники. Из справочника «Весь Петербург» можно узнать, что еще и перед самой революцией в Петербурге, на Моховой, д.13 жил с семьей Владимир Михайлович Бобрищев – Пушкин, присяжный поверенный и стряпчий. Он мог быть сыном последнего, младшего брата (Весь Петербург, 1910). Сын Владимира Михайловича Александр тоже присяжный поверенный и стряпчий, был уполномоченным директором театра А.С.Суворина, а его жена Ольга Андреевна, драматическая актриса, выступала в театре под фамилией Аполлонская. Уже в 1917 они жили по разным адресам. Дальше дело совсем осложняется. В 1931 упоминается Борис Александрович Бобрищев-Пушкин, который работал на зеркальной фабрике и проживал на улице Кирочной, 17. Вероятно, это – внук Владимира Михайловича, проживавшего там же и сын Александра Владимировича. Вполне возможно, что в 1929 году он и назвал родившегося сына в честь деда Владимиром. Тогда это и был наш Владимир Борисович Бобрищев-Пушкин.

Но среди Бобрищевых-Пушкиных той поры не упоминается бабушка Владимира Елизавета Ивановна. Здесь возможен только один вариант: Елизавета Ивановна не была урожденной Бобрищевой-Пушкиной. Вероятнее всего она была второй, возможно гражданской женой Александра Владимировича, а потому и осталась невредимой в результате чисток 1930-х годов. В этом отношении особо примечателен был 1935 год, когда Володе исполнилось шесть лет. В конце 1930-х никто из Бобрищевых-Пушкиных в Ленинграде уже никто не проживал. Володя в то время, вероятно, остался на руках матери, о которой ничего неизвестно, а затем бабушки Елизаветы Ивановны, и проживали они, как пишет А. Белякова, на улице Таврической (пересекающей, кстати, улицу Кирочную, о которой рассказывается в очерке). В 1942 их эвакуировали на Кавказ. По дороге бабушка умерла. Володя был определен в детский дом. А затем в Новороссийске пристал к морякам на морской охотник СК-046. С этого момента начинается его героическая судьба, которая описана в книге, и заканчивается она тем, что Володя был определен в Нахимовское училище.

И тут начинается совсем другая история.

Вопрос второй – орден! Нахимовец Солуянов (2-я рота) позднее напишет, что Володя «был награжден орденом Отечественной войны за участие в героическом десанте Цезаря Куникова в 1943 году». Они с Володей были в разных ротах, поэтому его сведения не точны. Отряд Куникова был передовым в знаменитом десанте под Новороссийском. 4 февраля, прорвавшись под шквальным огнем, он первым высадился в рыбачьем поселке Станичка, и зацепился за береговую полосу. В журнале «Агитатор» № 2 за 1944 год именно Куников, а не известный в будущем «полководец и писатель», назван «отцом малой земли». Судя по прозвищу («Бедуин»), капитан был суровым человеком. Попасть в его отряд было трудно, он сам отбирал бойцов, самых здоровых и отчаянных. Хотя среди бойцов 144 батальона морской пехоты, куда входил отряд, известен 15-летний воспитанник Виктор Чаленко (144 батальон, 83 морская бригада, рота А.Куницына), посмертно награжденный орденом «Красного Звезды», но Бобрищев-Пушкин нигде не упоминается, и

участие детей в Новороссийском десанте весьма сомнительно. Да и А. Белякова пишет, что Владимир попал на морской охотник «в Новороссийске». Значит, это было до сентября 1942 года, либо уж после его освобождения 16 сентября 1943 года. В статье А. Беляковой написано, что «в числе катеров, которые высаживали десантников и потом доставляли им боеприпасы был и морской охотник, на котором служил Володя Бобрищев-Пушкин», то есть это происходило с 4 февраля по март 1943, когда его перевели в Батуми. О нем писал командир эсминца «Незаможник» капитан 3 ранга Клубук: «с 8 марта 1943 по 21 ноября 1943 года проходил службу в качестве воспитанника в отделении рулевых эскадренного миноносца «Незаможник» Черноморского флота и учился в 4-м классе начальной школы города Батуми. Партии и Советскому Отечеству предан» (с.339).

Далее по книге читаем, что когда сняли блокаду с Ленинграда, Владимира отправили в родной город, а затем в свои 13 лет Владимир попал в 43 Рижскую дивизию, в ее 125-й полк, в четвертую роту. Владимир родился 6.5.1929. Значит, он должен был попасть туда до мая 1943 года. Здесь ошиблись годом, т.к. и блокада была снята в январе 1944, и описанные события в Прибалтике также относятся к 1944 году – Владимиру было 14 лет. Далее сказано, что 25 декабря 1945 года его командир Альфред Гайлиш был ранен у деревни Бирзе близ Вильнюса – но вся Прибалтика была освобождена осенью 1944. В январе 1945 года Владимир совершил свой подвиг, бросив гранату в какую-то баньку, он уничтожил трех немцев. Судя по времени, это должно было происходить в Восточной Пруссии под Кенигсбергом. А затем он действительно был переведен по указанию Первого заместителя председателя Президиума ВС СССР т. Н.М. Шверника и последовавшему за ним приказу заместителя наркома ВМФ адмирала Исакова в Ленинградское нахимовское училище. (См: Приказ начальника училища 1945 № 19). Факт вручения ордена подтверждает фото в газете «Смена» от 5 марта 1945 года.

К этому можно добавить, что августе 1948 года в училище поступил Куников Юрий Цезаревич (1934 г.р., отчислен 13.11.51 по просьбе родителей), сын прославленного героя - им с Владимиром было бы о чем поговорить, но судьба Володи сложилась по-другому.

О зачислении в училище есть два приказа: от 28 февраля и также от 5 марта. 5 марта, он вероятно уже прибыл в училище. В приказе написано, что в училище зачислен гвардии-красноармеец Бобрищев-Пушкин В. Б., прибывший из 43-й Гвардейской Рижской Латышских стрелков стрелковой дивизии, только вот он был воспитанником не 4-й роты 125 полка, а спец. взвода ОКР "СМЕРШ".

Сведения ,похоже, точные, взятые из командировочного предписания. Как он туда попал? СМЕРШ – это не только заградительные отряды, это - армейская контрразведка («ОКР» означает – «Отдел контр разведки»), в том варианте, как рассказано в книге, свой подвиг Владимир мог совершить именно в разведке. А мог и не совершать совсем.

О его «героическом» прошлом начальник училища Изачик «рассказывает» так: «Воспитанник 4 роты Бобрищев-Пушкин стал на путь проходимца и афериста. За три года войны он побывал воспитанником в двадцати трех войсковых частях. Был выгнан из Тбилисского Нахимовского и Краснодарского Суворовского училищ». Такое мнение заставляет пересмотреть его биографию. 21 ноября 1943 с эсминца «Незаможник» он, вероятно, был отправлен в Тбилисское нахимовское училище, оттуда, как и многие юнги сбежал, и поступил в Краснодарское суворовское. Возможно, было и наоборот: в приказе об отчислении (дело № 3) он назван переведенным из Тбилисского НУ.

Владимир рассказывал, что в Ленинграде он попал на «Адмирал Дрозд» – это сомнительно, но возможно.

Начальник училища о «двадцати трех войсковых частях» тоже сказал, видимо, сгоряча, но то, что парню досталось, это – очевидно. Но далее рассказ начальника принял парадоксальный вид: «Получая орден, он обманул тов. Шверника, заявив, что он круглый сирота, тогда как в действительности у него есть мать. Во время увольнения в город ходил по городским учреждениям и занимался вымогательством и наговорами на училище». (Доклад на совещании начальников ВМУЗ в ноябре 1945 года. Ф.4,оп.1, д.579, л.248). В таком варианте персонаж имеет явную литературную аналогию – «сын лейтенанта Шмидта» в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова.

О матери Владимир, видимо, знал, тогда можно объяснить, почему он захотел перевестись из Тбилиси в Ленинград. Но удалось ли ему повстречать ее? Где тут - правда, где ложь, попробуй теперь разберись.

Отношение к нему товарищей определялось теми легендами, которые он про себя рассказывал. Но образованием он явно не блистал. Одна фраза из воспоминаний В. А. Богдановича, когда он взобрался по одной примечательной, трехэтажной кровати – «Эта чудо-кровать случайно стояла под портретом дедушки Калинина. Я однажды лихо вскарабкался на нее и, постучав пальцем по рамке портрета, показал, что у Бобрищева-Пушкина в голове также, как в дереве рамки. Реакция последовала немедленно. Меня вместе с Н. Смирновым (воспитатель по прозвищу «кнопка») вызвали для выяснения, не является ли этот факт политическим.

27 июля 1945 воспитанник Бобрищев-Пушкин В. Б. совершил побег из училища (в числе трех воспитанников), несмотря на серьезность организации, в которой он когда-то служил. Неизвестны мотивы проступка, было ли это плебейским хулиганством, или родовым зовом предков, и запах свободы для него был притягательней запаха дармового хлеба?

Вопрос о его отчислении вырос в целую проблему. Этим сразу заинтересовался секретарь Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся товарищ Бубнов А. А. На его письмо послан ответ: «разрешение запрошено Начальником ВМУЗ Степановым» (ЦВМА. Ф.903. Оп 2542. Д.38. Л.79). Кроме того разрешение на его отчисление «за неподдающуюся исправлению недисциплинированность» испрашивали у того же адмирала И.С. Исакова, чьим приказанием Володя был зачислен в училище. А отправлен он в Детский Приемник НКВД г. Ленинграда, на ул. Ткачей, 7-А, куда его и приняли 31.7.45 года. Заметим, что отправили не к матери, о которой говорил начальник училища, значит, его считали сиротой.

Его судьба - загадка, которую уже не разгадаешь. Может быть, этому поспособствуют пользователи Интернета. А пока с категоричными оценками этой личности стоит повременить."

Куников Юрий Цезаревич, которого В.К.Грабарь упомянул выше, стал в дальнейшем "инженером третьего поколения", как свидетельствует

Наше Нахимовское. Продолжение.

Наше Нахимовское. Продолжение."Вспоминая тех «героев», мы, прежде всего, отдаем должное тому, что уже в первые годы в 10-12 лет находились ребята, способные защитить товарища и проявить стойкость против силы и гнусности.

С 1944 по 1949 годы мы учились в основном корпусе. Здесь же в первые годы были и наши кубрики. В 1948 году к стенке Петровской набережной привели на вечную стоянку крейсер «Аврору».

Именно нам, будущему четвертому выпуску предстояло там прожить два года, 9-й и 10-й классы.

“Аврора” внешне выглядела неплохо. В действительности же она давно вся проржавела и в порядок были приведены только помещения, где нам предстояло жить и учиться.

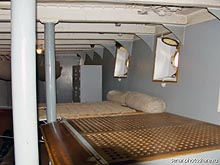

Кубрики и классы были оборудованы в носовой части (теперь в этих местах музей). В кубриках койки в два яруса. Первый ярус - жесткие рундуки, в одном из которых складывалась постель, а во втором (не во всех) лежала посуда. Туда же клали оставшийся хлеб, так что эти рундуки были жильем тараканов. Прежде чем открыть рундук, надо было по нему постучать, чтобы они разбежались. Но спали все на втором - на пружинных койках. Над койкой здесь пролегали бимсы - швеллера, на которых крепилась верхняя палуба. Здесь господствовали крысы. Для тех, кто не успел с увольнения или с самоволки к вечернему чаю, друзья оставляли здесь булку. Так что ночью, просыпаясь, можно было увидеть свисающий крысиный хвост - животное пользовалось твоей едой. (См.

и

На “Авроре” мы стали жить намного демократичнее. Контроль стал более мягким. Даже самоволки, хотя и в рамках, но были допустимы. Впрочем только в пределах распорядка – до отбоя.

Для учебы оборудовали несколько классов. Это было плохо - жить в нашем возрасте в металлической коробке при свете 48 лампочек в классе... Многие из нас обязаны потерей зрения в последние годы училища именно этому.

Но мы жили на корабле. А это значит и приборка по-морскому, когда командир залезает в любую щель с чистым носовым платком и заставляет вновь и вновь все переубирать, и камбузные дела с дежурством, бачкованием и мытьем посуды, да угольные погрузки с мешками на плечах по трапу, да шлюпочные тренировки с беганием по выстрелам на высоте 8 метров (за леера держаться неприлично. В кормовой части крейсера были старые апартаменты командного состава, кают кампания, каюты офицеров ... Здесь останавливался в те годы при появлении в Ленинграде министр ВМФ, а потом главком

Впрочем никаких пересечений с ним не было.

Историю “Авроры” мы знали (и войну с Японией, и революцию). Знали, впрочем, что пушки на ней уже не совсем те, что были когда-то. Все они были сняты в начале войны и стояли на рубежах в системе обороны города. Не все орудия остались. Но роль бакового орудия в революции была знаменательна. К тому же еще был тогда жив бывший в революцию мичманом на “Авроре”, а при нас

Его сын кончал Нахимовское во втором выпуске.

В то время кто-то придумал каждый парад по случаю праздников начинать с выстрела “Авроры”. Но состоялось это лишь однажды, летом 1950. Мы были выстроены вдоль бортов крейсера, наша рота рядом с пушкой на баке. Фотография, сделанная в тот день, сейчас в музее корабля. Но выстрел, несмотря на торжественность, наделал много беспокойства -

увы, прочность тогдашней “Авроры” была сомнительной. В те уже годы днище корпуса было заполнено цементом, и корабль ставился в дно реки. От рискованных затей пришлось отказаться. Много позже, после нас, корабль был отправлен в ремонт и теперь практически заменен муляжом.

Но нам довелось жить на настоящей “Авроре”!

Программа обучения включала полный курс обычной средней школы (наверное, только высшего качества) с дополнением специальными предметами.

Программа учебы включала обычный полный курс предметов школы, к которому добавлялись еще и военно-морское дело, танцы, еще один иностранный язык в дополнение к английскому (его отменили году в 1949-ом).

Учителя были в массе своей гражданские. Но в наше время большинство из них, в том числе женщины, носили форму с узкими погонами. Они означали, что офицер не имеет военного образования. Хотя некоторые оставались гражданскими. В благодарную память о наших преподавателях здесь представлен список и некоторые фотографии. Все они при нашем обращении назывались «товарищ преподаватель» и потому имена и отчества большинства из них вспомнить невозможно."

К счастью, подлинная история - плод коллективного творчества. Опираясь на фундаментальный труд В.К.Грабаря "Нахимовское училище". История. Традиции. Судьбы", а также другие источники, есть возможность дополнить рассказ воспитанников 1951 года выпуска.

Вознесенский Павел Дмитриевич. Учитель русского языка.  В.А.Богданович. Записки для сборника "Ленинградские нахимовцы – четвертый выпуск. 1944 – 1951." СПб 2001.

В.А.Богданович. Записки для сборника "Ленинградские нахимовцы – четвертый выпуск. 1944 – 1951." СПб 2001."Учиться я начал по-настоящему после седьмого класса. Оказалось, что в ведомости за седьмой класс – помнится у нас было очень много экзаменов – оценки, которые шли в аттестат зрелости были пятерки, остальные тройки. Меня даже обвиняли в злом умысле. Но никакого умысла не было. Были настоящие преподаватели. И первым назову Вознесенского. Сожалею, что обязанность называть учителей «товарищами преподавателями» выветрила начисто имена и отчества многих из них, особенно тех, с которыми мы распрощались раньше, чем окончили училище. Преподаватель Вознесенский полностью уничтожил мою, думаю, и нашу безграмотность. Маленький рассказ по этому поводу приведен в приложении к этим запискам. Вознесенский рано ушел от нас. Он пережил блокаду, подорвал здоровье. Я был в числе делегации, которая посетила его больным в постели. Помню несли мы три баночки: с вареньем, грибами и каким-то соком. Время было бедное. Вскоре он умер. Его жена преподавала математику, но не в нашем классе. Как только мне приходится писать, как сейчас, например, я всегда вспоминаю о нем с восхищением. До сих пор пишу по-русски грамотно...

Грамотность.Этот преподаватель высокого роста, немолодой, вошел к нам без обычного для такого случая сопровождающего. Но мы уже знали, что это новый преподаватель русского языка и литературы.

Начал он тоже необычно. Вместо ответа на наше приветствие, вопросов к нам или представления себя классу он сказал: «Откройте тетради, будем писать диктовку».

«По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой»: начал он. «В классе присутствовали все, отсутствовавших не было»: - так закончил. Мы собрали тетради. И он начал рассказывать о русском языке и русской литературе. Надо сказать, что и грамотность и знание предмета у тогдашних «военных» детей были ужасающими. Я, например, отдал тетрадь с диктовкой, которая была подписана моей фамилией, с двумя грамматическими ошибками.

Начал он рассказ с «э», которое сопровождало его рассказ, как оказалось потом, очень интересный. Но мы, воспитанные в духе того времени, не могли упустить такого необычного случая. Не успевал преподаватель еще раскрыть рот для произнесения первого слова, как сквозь сжатые губы всех учеников раздавалось «э».

На первой же перемене о необычном преподавателе и его «э» знали все параллельные классы, в которых он должен был преподавать свой предмет. Там его уже встречали с «э» без подготовки.

Но странности продолжались. Совсем недавно в нашем классе учительница английского языка в сердцах разбила учительский стул только потому, что на неоднократно задаваемый ею вопрос, нужно ли вам, будущим офицерам знание английского языка, получала всегда один и тот же ответ, что испанский лучше.

А тут на наше «э» никакой реакции. Учитель продолжал рассказывать что-то интересное. Однажды он принес «Илиаду» и «Одиссею». Две хорошо иллюстрированных книги, изданные на греческом языке. И прямо с листа по-гречески, затем дословно перевод по-русски. «Дендо, календо …» «Капля долбит камень, не силой … ». И как-то незаметно оказалось, что мы перестали замечать его «э». Интерес к его рассказам был настолько силен и необорим, что любой перенос его занятий (а он частенько болел) становился, если не трагедией, то недобрым событием.

«Ребята, возьмите и проверьте свою диктовку, исправьте ошибки»: первые слова на следующем уроке. Чемпион допустил более 30 ошибок. У меня было больше 20, наименьшее число ошибок –16.

А сейчас пишем новую диктовку. Далее слово в слово был повторен текст предыдущей диктовки.

Мы благополучно исправили ошибки. Но когда на следующем уроке повторилось то же самое, быстро сообразили, что диктовку можно заранее написать. Так мы решили, что обманем учителя.

И опять реакция была неожиданной.

«Вы уже написали диктовку? Очень хорошо, проверьте и сдавайте тетради»: - так нам было сказано.

На следующем уроке мы очень удивились, что в заранее написанной диктовке все равно были ошибки. Но теперь это были ошибки, сделанные при переписке.

Так происходило достаточно долго с точки зрения учебной программы. Но учитель стоял на своем. «По ниве прохожу … ». Мы проверяем ошибки и переписываем диктовку. Потом сдаем тетради. Он проверяет и возвращает нам для работы над ошибками.

И наконец наступил тот урок, когда учитель сказал нам, чтобы мы не спешили сдавать тетради, а дополнили диктовку еще одним, новым предложением. Это была знаменитая фраза о Саввишне, террасе и винегрете.

После проверки в наших диктовках ошибок практически не было.

Учитель очень болел. Он пережил блокаду Ленинграда.

Меня и еще двоих выбрали для посещения больного учителя. Мы собрали небольшие деньги и купили то, что можно было тогда купить. Помню баночку с вареньем.

Учитель принял нас уже в постели. Вскоре он умер.

То, что ученики нашего класса грамотно пишут, по-моему, его заслуга. Его звали товарищ преподаватель Вознесенский."

Записки памяти. Сафронов В. В."Навсегда останутся в нашей памяти и преподаватели самых разных дисциплин: от чисто образовательных и кончая музыкой и танцев. Моя память благодарно достает из закромов преподавателя русского и литературы Вознесенского. Это он научил нас грамотно, именно грамотно, писать и привил любовь к чтению, сохранившемуся на всю жизнь. Его «капля долбит камень не силой, а частотой падения»,Э да еще на латинском, стала для меня одним из жизненных принципов и принципом моей тренерской деятельности в том числе.

Грабарь В.К."То обстоятельство, что в 1944 году возобновили свою работу далеко не все ленинградские школы, позволило отобрать в создаваемое училище лучших, наиболее опытных преподавателей. Среди них были педагоги ещё гимназической школы – физик Аким Васильевич Белозёров, математик Алексей Васильевич Кашинцев, учителя русского языка Ксения Вячеславовна Толстая и Павел Дмитриевич Вознесенский."

Вознесенская Маргарита Альфонсовна. Преподаватель математики.Ее фотографии, к сожалению, в нашем архиве нет. И известно совсем немного, преподавала в ЛНВМУ с 1945 по 1949 год.

Ковач Алексей Александрович.

Преподавал русский язык и литературу в 1946-1949 гг.

Соловьева Любовь Алексеевна. Преподаватель русского языка и литературы в 1950-1951 гг.  Пятьдесят лет спустя (альманах второго выпуска ЛНВМУ). Редактор - составитель: Солуянов В.Е. СПб.,1999.

Пятьдесят лет спустя (альманах второго выпуска ЛНВМУ). Редактор - составитель: Солуянов В.Е. СПб.,1999. "А кроме моря помним будни в классе,

Учителей своих, усердных в массе,

Которые английскому учили языку,

Учили математике и слову,

А кто из этого не вынес «ни гу-гу» -

Ленивый был иль просто бестолковый.

Настойчиво учили и толково

Вбивая в наши головы основы

Украинцев, Криницын, Соловьева,

Смирнов, Поленов, Муравьев:

Делиться каждый знаньями готов."

Коллеги: опытный педагог Соловьева Л.А. и начинающая свою долгую и счастливую службу-служение музам, юным отрокам, Училищу и Отечеству, любимая многими поколениями нахимовцев

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. К 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

нвму

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru