Якушев Леонид Николаевич. Окончание.Промелькнули станции и города — Калинин (Тверь), Москва, Орел, Курск, Ростов на Дону... Вот и Туапсе. Конечный пункт проезда поездом. Двое суток поездки прошли незаметно. Выгрузились на конечном пункте из поезда, дошли строем до Морского порта. Погрузились на буксир-теплоход и морем добрались до лагеря училища, расположенного в Фальшивом Геленджике. Ныне это место называется Дивноморском.

В лагере разместили в палатках по 100 человек. По утрам после физической зарядки Леня успевал нырнуть в воду успокоившегося за ночь Черного моря. Плавать ещё не умел. За 20 лагерных дней успел привыкнуть к жесткому режиму дня, освоиться в новой обстановке, вволю накупаться в море и в речке, протекавшей рядом. Научился плавать. Первая попытка научиться плавать едва не окончилась для Лени трагедией. Это было на речке во время очередной стирки белья. Леня решил, что самый быстрый способ научиться плавать - это броситься в омут. Забравшись на высокую ольху, он прыгнул в омут глубиной до трех метров, погрузился, всплыл, судорожно глотнул воздух вместе с водой, снова погрузился. Попытки удержаться на поверхности воды барахтаньем результатов не дали. Это заметил стоящий на отмели нахимовец старших классов. Увидев, что творится что-то неладное, он при очередном всплытии подростка схватил его за руку и вытащил на мелкое место.

— Ты что, тонешь? — спросил его нахимовец.

— Нет, — отвечает Леня, — учусь плавать.

— Ну-ну, иди-ка на горячую гальку, отдышись, согрейся и подходи ко мне, — напутствовал юноша. — Я покажу, как надо плавать, — продолжил он.

Минут через 15, придя в себя, Леня подошел к этому юноше, и тот показал ему несколько простейших движений руками и ногами. Заставил Леню повторить эти движения и послал снова на берег тренироваться. Увидев его усердие, нахимовец минут через 30 подозвал подростка, и велел потренироваться в воде, делая движения для рук и отдельно для ног, но не в омуте. Леня быстро усвоил этот первый урок и к концу пребывания в лагере уже уверенно держался на воде. В следующем сезоне летней практики неплохо отработал стиль «брасс», получил 3-й спортивный разряд по плаванию и мог проплыть в дальнейшем 5-7 км за 1,5- 2 часа.

Время учебы в ТНВМУ Леонид Якушев вспоминает, как подарок судьбы в его жизни, где он, благодаря доброжелательной, настойчивой и целеустремленной работе преподавательского состава и личному старанию и проявляемому усердию смог приобрести прекрасные и полноценные знания по общеобразовательным предметам. Смог основательно выработать привычки культурного поведения со сверстниками, со старшими, в коллективе.

За время учебы в училище Леня освоил такелажное дело, познакомился с морскими узлами, канатами, фалами, научился изготавливать швабры и плести маты различных форм и расцветок. Причем, качество этих матов было таким, что они вполне могли конкурировать с коврами ручной работы. Освоил токарное и слесарное дело: устройства простейших станков, правила работы на них, мог изготовить разнообразные детали и предметы. Изучил шлюпочное дело, стрелковое вооружение Советской Армии. Ознакомился с основами структуры ВМФ, с государственным устройством.

Хилый и слаборазвитый подросток, с помощью преподавателей физической подготовки, в первую очередь капитана Макарова, он не только подтянулся до уровня остальных сверстников, но даже смог получить третий спортивный разряд по гимнастике.

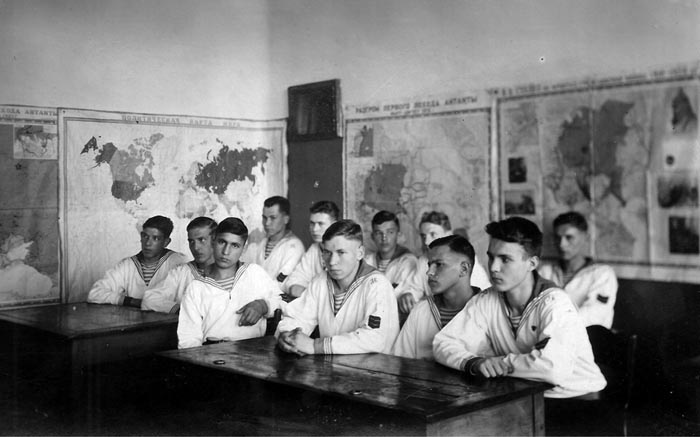

С глубокой любовью и уважением вспоминает Леонид о преподавателях училища - по черчению и рисованию Л.Потапова, истории М.Хачапуридзе, русского языка и литературы Е.Сивак. «Они были, - говорит Леонид, — исключительно интеллигентными, вежливыми, тактичными в обращениях с нахимовцами, терпеливыми, внимательными, глубоко знающими и любящими свой предмет и воспитанников преподавателями». На их уроках всё было интересно, и скучать не приходилось. Например, Л.Потапов на своих уроках, кроме истин преподаваемых предметов, часто затрагивал кусочек какой-либо темы из живой природы, подсмотренный им на пешей прогулке по окрестностям Тбилиси, которые вызывали большой интерес у подростков, и заканчивалась тема подробным рассказом преподавателя в свободное время нахимовцев.

Преподаватель истории М.Хачапуридзе никогда не пользовалась конспектами. Рассказывая об исторических событиях, явлениях, она преподносила материалы так, как будто в них участвовали сами нахимовцы.

На уроке по Новой истории.

Преподаватель русского языка и литературы майор Е.Сивак, простой, добродушный, по-отечески относившийся ко всем нахимовцам, сумел привить любовь и гордость к своему предмету, которые с честью я лично ношу и поныне», — говорит Л.Якушев. В нахимовском училище Лене нравилось все. Нравились строевые занятия, которые, кроме строевой выучки, позволяли укрепить физическое здоровье. Нравились подростку прогулки в строю, особенно по улицам города Тбилиси и по набережной реки Куры. Когда впереди идущий оркестр исполнял марш, душа его наполнялась желанием жить и еще лучше учиться, чтобы полученные знания употребить во имя прекрасного, что нужно людям, живущим на земле.

Нравился подростку жесткий распорядок дня, который приучал к аккуратности и к дисциплине. С особым удовольствием вспоминает Леонид проводившиеся спортивные занятия и морскую практику, которым отводилось по 20 часов в неделю, выходы на шлюпках в море при волнении до 4 баллов, которые воспитывали выносливость и приучали выполнить различные виды работ в качку. От частой гребли по четыре часа в день постоянно появлялись мозоли на ладонях. Иногда кровяные, которые подросток стойко переносил и никогда не жаловался, не просил освобождения от занятий по этой причине. Считал и считает, что моряком и вообще настоящим гражданином страны мужчина может стать только через тяжелый, напряженный труд и в детстве, и в юношестве.

Занимаясь греблей, Леонид получил хорошую морскую закалку, которая помогла ему, ставшему после окончания Высшего военно-морского учебного заведения лейтенантом, стойко выдерживать 12-балльный шторм при переходе на дизельной подводной лодке по Баренцеву морю.

Шесть лет пребывания в училище прошли быстро и незаметно. Нахимовское училище Леонид закончил на отлично и хорошо. Здоровье его позволяло, и он поступил учиться в

, на минно-торпедный факультет.

Как и в нахимовском, Леонид проявил на протяжении четырех лет обучения большое старание и настойчивость в овладении знаниями. Он хорошо запомнил заповедь великого русского полководца А.В.Суворова, которую часто повторяли в нахимовском училище: «Тяжело в учении, легко в бою!». Большинство преподавателей-офицеров училища — кадровые подводники, участники Великой Отечественной войны, много трудностей повидавшие за годы своей службы. Среди них—Герои Советского Союза Н.П.Египко, Н.А.Лунин, В.Г.Стариков, С.П.Лисин. Среди других преподавателей особенно нравились Леониду своей технической и военно-морской эрудицией капитаны I ранга Ю.Н.Кузьминский, П.Г.Сутягин, А.Б.Гейро, Г.М.Гельфонд и многие др. Кроме учебы, курсант Якушев наравне со всеми однокурсниками добросовестно нес дежурную и караульную службы, участвовал в хозяйственных работах, дважды в год участвовал в парадах.

В августе 1958 г., закончив с отличием, лейтенант Якушев получил право выбора флота для прохождения дальнейшей службы. В отделе кадров просил направить его для продолжения службы в Ленинградскую военно-морскую базу или на Тихоокеанский флот. Его направили в Ленинградскую ВМБ на новую подводную лодку на должность командира торпедной группы управлении. Лодка была с дизельными двигателями, самая современная, с большими глубинами погружения и с новейшими приборами и механизмами. Леонид был очень доволен своим назначением.

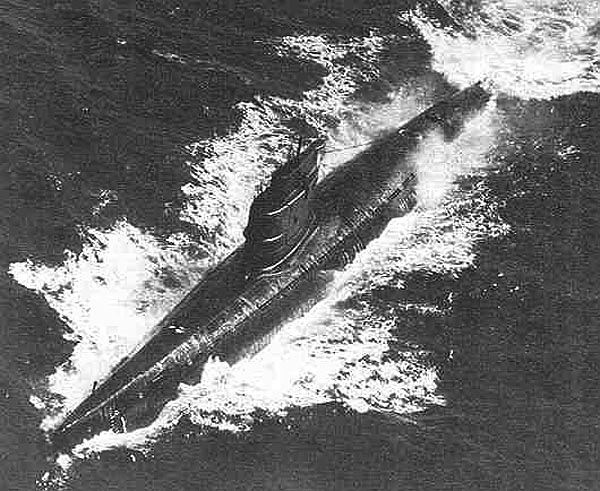

Напряженная программа госиспытаний лодки на Балтике в октябре 1959 г. была завершена успешно. Командование ВМФ приняло решение направить лодку на Северный флот для завершения госиспытаний в Баренцевом море по погружению на предельную глубину, установленную для этих типов лодок, а затем для несения боевой службы в составе подводных сил Северного флота.

Прогноз погоды на переход давали благоприятный. Ввиду большого количества грузов и большой численности экипажа вместе с группой сопровождения переход можно было совершать только в надводном положении.

После выхода из базы не прошло и 30 минут, как над лодкой начали один за другим летать с провокационными целями

. А затем при входе в Кильский залив и проливы, соединяющие Балтийское и Северное моря, стали подходить на предельно близкие расстояния в 20-30 метров катера и суда с направленными на лодку орудиями и с угрозами и ругательствами по адресу несущих вахту офицеров и старшин. При этом катера и суда полностью игнорировали международные правила предупреждения столкновения судов в море. Командиру и несущим вахтенную службу морякам приходилось быть исключительно внимательными. В таких условиях форсировали все проливы. Вышли в Северное море, а далее и в Норвежское, где шторм, достигал уже 6—7 баллов, а к полуночи он достиг своего предела — 12 баллов. Скорость движения лодки под тремя дизелями в надводном положении достигала всего 10-11 узлов. Ходовую вахту несли только по одному часу, вместо положенных — 4 часов. На вахту надевали химкомплекты, чтобы уберечься от воды. Но химкомплект не помогал. Уже 3-я или 4-я волна, накрывавшая лодку, делала бесполезной все попытки остаться сухим. «Приятный душ» с температурой воды 5-6 градусов окатывал вахтенных через каждые 30-40 секунд. Через боевую рубку высотой 8,5 метра перекатывался вал 2-3-метровой толщины. Когда подводная лодка с трудом вскарабкивалась на очередной гребень волны, с его высоты казалось, что она упадет в такую бездну, из которой никогда не выберешься. Когда же лодка оказывалась между гребней двух волн, представлялось, что они сомкнутся и лодка никогда не поднимется из этой «котловины». Но, попреки всем кажущимся опасениям, лодка выдержала напоры волн. Дизеля — периодически захлебывались от нехватки воздуха, но упорно делали свое дело, и лодка медленно продвигалась к месту назначения. Значительная часть личного состава была «нейтрализована морской болезнью». Бортовая качка достигала 40-45° килевая - 10- 13. Легче всего качка переносилась в центральном посту, хуже всего было персоналу, находившемуся в кормовом и носовом отсеках лодки. Так более 2-х суток при 12-балльном штормовом ветре

шла через Норвежское море и вышла в Баренцево море.

Вскоре на горизонте появился остров Кильдин, а затем и порт Полярный. Переход закончен успешно. Весь этот тяжелый, изнурительный переход молодой офицер Леонид Якушев перенес в полном «боевом» состоянии и готовым к большой и длительной флотской службе. Мечты, мечты, мечты… Не у всех они сбываются. Не всегда с желаниями каждого считаются.

Наступил 1960 г. Объявлено о предстоящем сокращении на 1200 тысяч человек личного состава Армии и Флота. «У каждого в сердце сожмется комок от неожиданности такого решения», — напишет себе Леонид.

Началась ликвидация строящихся и находящихся в строю кораблей. На этом фоне и учитывая ухудшение зрения, что ограничивало возможности полноценного исполнения возлагаемых на офицера обязанностей, лейтенант Леонид Якушев прошел медицинскую комиссию и в декабре 1960 г. был уволен с воинской службы в запас по состоянию здоровья.

Но духом не пал, не растерялся. В 1961 г Леонид поступил в Ленинградский политехнический институт (ЛПИ) им. М.И.Калинина и в 1965 г. окончил его по специальности инженера-электрофизика. Затем работал в различных учреждениях и организациях по полученной специальности в интересах Военно-морского флота.

За свой трудовой вклад награжден медалями и многими Почетными грамотами.

В настоящее время воспитанник Тбилисского нахимовского военно-морского училища успешно продолжает трудиться на должности ведущего инженера-конструктора

.

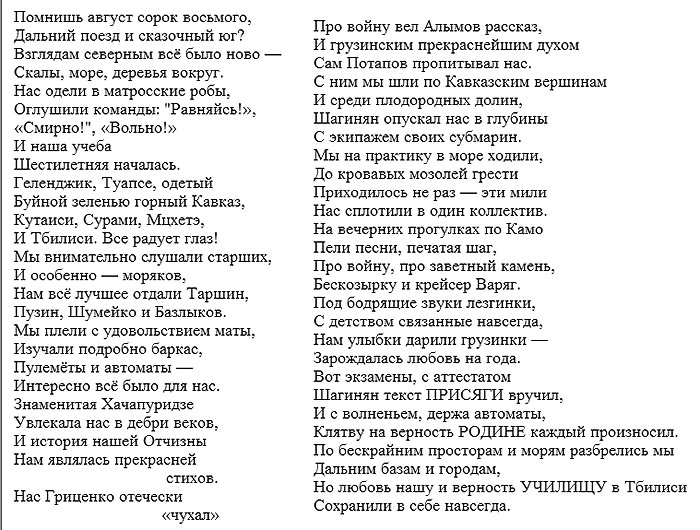

В память о Тбилисском Нахимовском училище Леонид Николаевич Якушев написал стихи «Друзьям-Нахимовцам». И вот как они звучат:

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru

С вопросами и предложениями обращаться fregat@ post.com Максимов Валентин Владимирович