Морские спецшколы. Воспитанники.

Матусевич Ефим Михайлович. Одесская ВМСШ. 1941 г. Продолжение.

"И ЛЕГЕНДА, И ЗАГАДКА". -

"Хочу написать о человеке, который был для нас и легендой, и загадкой, и наставником, и учителем, и командиром, и просто самым близким другом-товарищем. Это инженер-капитан 3 ранга Матусевич Ефим Михайлович, командир нашего электротехнического дивизиона - ЭТД. Надо сказать, что мы с первого дня интуитивно почувствовали, что на нас легла рука, которая будет направлять нас только по правильному пути.

Да, он был строгий, но справедливый. В беседе он никогда не ставил себя выше того, с кем говорил. Сам он из рядовых. Для него матрос и служба всегда были на первом месте. Это был человек с большой буквы. Высоко образованный, много знающий, скромный, воспитанный, всегда трезво оценивающий любую ситуацию. Прежде, чем принять какое-либо решение, он многократно все взвесит, перепроверит, и только убедившись в правильности, осмысленно примет решение. Он учил нас и учился у нас. Никогда не считал зазорным советоваться с нижним чином. Мы были не только его подчиненными, учениками, но и последователями. Он понимал каждого из нас, он вместе с нами жил нашей жизнью, обогатил нас не только боевым, но и жизненным опытом. Каждый из нас стал прозорливей, мудрее. Мы гордились им, он гордился нами. Это я понял сознательно уже потом, когда его не стало, переосмысливая нашу совместную службу сотни раз. Мы называли тренировки вслепую "практикой Матусевича". Эта практика заключалась в том, что матросу завязывали глаза, и он должен был, скажем, с носовой электростанции перейти во вторую или третью электростанцию, запустить такую-то турбину генератора совместно с машинистом, а если таковой отсутствует, то сам, и включить задействованный генератор в параллельную работу сети или принять на себя нагрузку, отключив поврежденные участки. Или, скажем, из кубрика № 14 пройти с завязанными глазами в машинное или котельное отделение, устранить неисправности и запустить в работу нужный механизм. Эта практика была находкой при взрыве корабля. Наши моряки свободно ориентировались в темноте и в считанные минуты дали свет на корабль. Конечно, для этого нужно было пройти многократные практические занятия, которые проводились ежедневно. Уже в 1954 году Ефим Михайлович добился того, что, скажем, матрос-генераторщик, мог заменить любого матроса силовой команды. Это не секрет, что примеру Матусевича последовал весь корабль. Везде шли тренировки с завязанными глазами, техническая учеба с практикой взаимозаменяемости.

И вот катастрофа. Матусевич переключает все внимание и силы на спасение корабля. По рассказам очевидцев, на его лице не было растерянности, а только сосредоточенность. Он хладнокровно и четко отдавал распоряжения, помогал советами.

Николай Александрович Бретанчук. Главстаршина ЭТД БЧ-5, г. Севастополь, ул. Малиновского, 11 кв. 2."

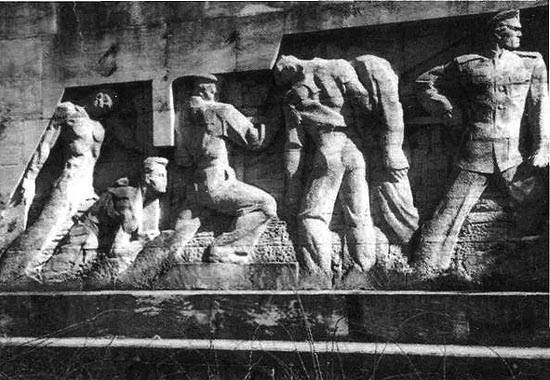

"В НЕМ ВСЕ БЫЛО КРАСИВО""Дорогая Ольга Васильевна! Более двадцати лет назад я с женой и сыном, которому было тогда лет восемь, приехал в Севастополь на празднование Дня Военно-Морского Флота. В этот же день мы посетили кладбище на Северной стороне и поднялись туда, где установлен памятник-мемориал погибшим морякам с линкора "Новороссийск". Меня поразила одна деталь в скульптурной группе мемориала. Это фрагмент, где офицер руководит матросами, ведущими борьбу за живучесть корабля. В офицере я увидел точную копию нашего командира Матусевича - сходство неимоверное. Я показал его сыну и сказал: "Володя, смотри, ведь это мой командир - наш капитан 3 ранга". И тогда я поведал своим о той трагедии, которая разыгралась в ночь на 29 октября 1955 года.

Дорогая Ольга Васильевна! Ваш муж и мой командир остался в моей памяти таким: седоватым, с красивым мужественным лицом, всегда спокойным и уверенным в себе человеком, и очень аккуратным. В нем было все красиво: и манера отдавать команды, не повышая голоса, и то, как на нем сидела форма, и сама походка. Мы, тогда еще молодые люди, старались во всем походить на него. Из разрозненных рассказов очевидцев я узнал о трагических событиях, развернувшихся в ту ночь на корабле за пределами станции. Ваш муж инженер-капитан 3 ранга Ефим Михайлович Матусевич командовал спасением людей и корабля, находясь в главном посту энергетики. Когда вода стала его заливать, подчиненные предложили ему покинуть пост, на что от ответил: "Мои люди на боевых постах, и мое место здесь. Добровольцам остаться, остальным покинуть пост!" Так геройски погиб наш командир.

Мой командир отделения старшина 2-й статьи Александр Шматков и старший матрос Александр Цветков погибли, застряв в районе адмиральских коридоров, не успев выскочить наружу.

Илья Исаакович Лемберг, матрос ЭТД БЧ-5. Нью-Йорк. 30.10 1988."

Матусевич Е.М.

"ПРОЩАЙ. НИЧЕГО УЖЕ СДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ""Уважаемая Ольга Васильевна! Прошло не менее 30 лет, когда я впервые сделал попытку связаться с вами и рассказать вам о последних минутах жизни вашего супруга Ефима Матусевича. И вот я получил ваш телефон и адрес.

Мое имя Крайтерман Зиновий Самуилович. Я закончил электротехнический факультет ВВМИУ им. Дзержинского в 1950 году. В 1955 году я служил на крейсере "Фрунзе" командиром электротехнической группы в звании старший инженер-лейтенант. В ту трагическую ночь 29 октября по боевому корабельному расписанию я был расписан командиром кормовой аварийной партии. Примерно через 10-15 минут после страшного взрыва под линкором "Новороссийск" меня во главе аварийной партии в составе 75 матросов и старшин перебросили на линкор. Примерно через 30 минут к нам подошел капитан 3 ранга - инженер Е. Матусевич. Я доложил о готовности аварийной партии, мы поздоровались. Он был спокоен, собран, но напряжен. В это время крен корабля сменился с право-бортового на лево-бортовой. Е. Матусевич попросил меня спуститься с ним и с пятью легководолазами в носовые помещения для их осмотра. Горело аварийное освещение, палуба покрылась илом, задраены иллюминаторы с правого борта, а с левого не все. На некоторых рундуках лежали трупы и раненые. Минут 30 мы выносили наверх людей - около 40 человек, отправив их в госпиталь.

В это время по корабельной трансляции прозвучала команда: "Капитану 3 ранга Матусевичу прибыть в пост энергетики и живучести!" Ефим сказал мне, чтобы мы поднялись наверх, где были построены аварийщики. Он был исключительно собран, поблагодарил матросов и старшин за службу. Затем мы с ним отошли на несколько шагов от строя, обнялись, он сказал мне: "Ну, я пошел, прощай. Ты постарайся как можно быстрее увести своих людей с корабля. Ничего уже сделать нельзя". Он повернулся и твердой походкой пошел в сторону боевой рубки. Я смотрел ему вслед: сомнений не было, он выполнял свой долг до конца.

Я направился на ют, где находилось командование эскадры и флота. Трижды я обращался к контр-адмиралу Никольскому за разрешением на сход с корабля. Только на четвертый раз разрешение, выраженное матом, мне было дано. Мы быстро совершили посадку в наш баркас. Когда отошли от корабля примерно на 100 метров, увидели страшную картину его переворачивания. Все это стоит перед моими глазами и сейчас. Но вся моя команда, к счастью, осталась живой, на моей совести нет смертей. И в этом также и заслуга вашего супруга Ефима Матусевича.

Зиновий Самуилович Крайтерман. Индианаполис. США. 23.01.2001."

ПИСЬМА ПИСАТЕЛЮ Б. А. КАРЖАВИНУ

ПИСЬМО ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ МАТУСЕВИЧ"Вот уже три недели читаю и перечитываю вашу книгу, а в голове навязчиво звучит: "…Стоят перед нами словно живые…". Впечатление - потрясающее. Состояние - не лучше, чем в 1955 году, возможно потому, что тогда была молодость и призрачная надежда. Просто нет слов, которыми можно выразить вам мою благодарность за огромный научный труд, который написан не только умом, но и сердцем.

Впервые зримо увидела то, что происходило в ту трагическую ночь. Впервые поняла первопричину крена корабля на левый борт. Не менее потрясена тем, как удалось Малышеву за несколько дней понять Ефима и верно оценить его высокие человеческие и профессиональные качества. То, что Ефима не по уставу оставили за командира БЧ-5, сделало последние часы его жизни особенно тяжелыми из-за невыносимого чувства ответственности. Смерти он не боялся. Я это точно знаю, но как об этом догадался Малышев?.. Таких моряков, как он, там было много. Все они стали для меня самыми родными, единственными и неповторимыми. Ваша книга - лучшая память о них. Документы оставляют потрясающее впечатление (другого слова не подобрать). Даже мечтать не могла, что смогу с ними познакомиться и увидеть все, что происходило в ту ночь, услышать голос Ефима".

ПИСЬМО ЕВГЕНИИ ЕФИМОВНЫ МАТУСЕВИЧ

ПИСЬМО ЕВГЕНИИ ЕФИМОВНЫ МАТУСЕВИЧ"Я знала, что вы работаете над книгой о линкоре "Новороссийск ", но так как к этому времени стена молчания об этой трагедии была разрушена, и в печати появилось достаточно много публикаций о ней, я, честно говоря, думала, что любые последующие публикации будут носить конъюнктурный характер, так как все уже сказано. Прочитав вашу книгу, я поняла, как я была неправа. Ни воспоминания участников трагедии, со многими из которых я была знакома с детства, ни рассуждения авторов опубликованных в последнее время работ не давали такого достоверного представления о происшедшем, как выдержки из архивных документов. Даже причина опрокидывания корабля, которая из напечатанных материалов представлялась мне совершенно неизбежной, как оказалось, была мной недостаточно глубоко понята.

Многие годы я пыталась представить себе, что же это были за люди, которые своими действиями погубили такое количество молодых, здоровых мужчин и после этого продолжали служить на флоте и продвигаться по службе. Стенограммы с их речами, опубликованные в вашей книге, даже без авторских комментариев, дают представление о личностях этих высших офицеров. Я сожалею, что мне каждый день приходится ходить на работу по улице им. Кулакова. Думаю, в истории нашего города и флота были более достойные люди. Архивные материалы неопровержимо доказывают, что личный состав корабля с честью и до конца выполнил свой служебный долг."

ПИСЬМО ИРИНЫ ЕФИМОВНЫ МАТУСЕВИЧ"Уважаемый Борис Александрович! Пишет Вам младшая дочь Ефима Михайловича Матусевича, Ирина Ефимовна. Попытаюсь выразить, насколько я Вам благодарна. "Новороссийск" всегда был в моем сознании. Самые ранние детские воспоминания - мы с мамой на кладбище. В детстве я почему-то себе представляла, что корабль затонул где-то далеко в море, отца кто-то спас, и он приедет домой, представляла, как это будет. Когда я повзрослела, меня начало интересовать все, связанное с этим кораблем. Я всех расспрашивала, записывала, старалась по воспоминаниям восстановить ход событий. Но воспоминания противоречили одно другому, ясной картины не получалось. Главное, что во мне всегда было чувство вины перед погибшими, что они забыты. Особенно сильно это чувство вины возникало в радостные моменты жизни: вот мы веселимся, обо всем забыли, а до них никому нет дела.

Потом, когда появился Николай Черкашин, я буквально молилась на него, старалась всячески ему помочь, ждала его книгу. Я ему бесконечно благодарна, но когда я прочла книгу, на душе легче не стало. "Новороссийск" меня не отпустил. Потом были еще книги, тоже читала, затаив дыхание, а все равно осталось чувство, что в полной мере достоверно о "Новороссийске" еще не сказано. Настороженно я ждала Вашу книгу. Мы ничего о Вас не знали, боялись разочарования. И только прочтя "Тайну гибели линкора "Новороссийск ", я перестала строить планы, что еще предпринять. Как-то сразу почувствовала, что все, что должно было быть сказано об этом корабле и его команде, сказано.

Найдена единственная соответствующая теме тональность всей книги, вместе с тем каждое слово - от души. …"Новороссийск" меня отпустил, в душе улеглось это чувство вины, которое жило во мне с детства, я почувствовала, что долг перед памятью отца и всех погибших выполнен. Я уже не жду так болезненно новых публикаций, знаю, что лучше, чем Вы, написать о "Новороссийске" невозможно.

Ведь Вы сняли такой тяжкий камень со стольких душ! Желаю Вам здоровья и еще многих успехов в литературе!"

Ирина с дочерью Еленой, 2005 г. Ирина Руденко и автор статьи Борис Гельман. Фото Е. Максимовой. Севастополь, июль 2007 г.

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬОльгу Васильевну Матусевич в то раннее утро разбудил отчаянный крик квартирной хозяйки: "Оля, линкор взорвался, перевернулся и утонул". Еще долго потом она просыпалась, будто слыша эти слова.

НА БЕРЕГУ АПОЛЛОНОВКИКомната в восемь квадратных метров, которую тогда "снимали " на ул. Ластовой, 3, капитан-инженер 3 ранга Е.М. Матусевич, его жена, врач-педиатр, двое дочерей - одной четыре года, другой четыре месяца, - находилась в доме над самой бухтой. И в то утро, и много дней спустя из окна виднелось черное днище опрокинутого линкора. А позднее было видно, как днем и ночью ведутся работы по его поднятию. Ольга Васильевна побежала к госпиталю, потому что туда привозили спасенных моряков. Там она стояла до самого вечера. Молча. Рядом также молча стояла женщина в голубом платье и синем жакете, как потом оказалось, Клара Басина, жена капитана, начальника клуба линкора. Было еще много разных людей.

РАССКАЗЫВАЕТ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА МАТУСЕВИЧ:- Все госпитальные меня знали, ведь я была их детским участковым врачом. Все пробегали мимо и на меня не смотрели. В госпиталь не пускали. Кто-то сказал, что Матусевич остался жив, и я решила, что надо стоять так, чтобы он, когда выйдет, поблагодарил меня за сдержанность. А потом стали вывозить целыми грузовиками матросов в учебный отряд, но Ефима среди них не было. Все волновались, и только я знала: Ефим, который так плавал и так нырял, что, нырнув, доплывал до середины бухты, Ефим не мог утонуть. Мне тогда было 31, Ефиму - 32. Позднее в одной из книг о гибели "Новороссийска" напишут, что О.В. Матусевич две недели приходила на пристань с тужуркой и фуражкой мужа, все ждала - может, спасется. Две недели? Какая ерунда! Я ходила до 1970 года. Ежедневно. Я была участковым врачом, это мой участок. Он начинался с улицы Пляжной в Аполлоновой балке и доходил до ул. Героев Севастополя. Я каждый день там появлялась. Конечно, первые дни на работу не ходила. А там была. Но без тужурки и фуражки. И с детьми мы в Аполлоновой балке постоянно гуляли, сначала с Женей, потом с Женей и Ирой, другого места у моря не было. Кстати, и территория госпиталя (там еще люди жили) тоже входила в мой участок. Надо было только через виадук перейти. Я там всегда стояла и плакала. Много-много лет подряд.

МУЗЕЙ В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

МУЗЕЙ В ОДНОЙ КВАРТИРЕНа стенах большой, светлой комнаты - фотографии и картины. На картине художника Анатолия Шорохова - тоже Аполлонова балка и виадук. А на книжных полках, в шкафах и секретерах - альбомы, книги, газетные вырезки, документы, воспоминания, письма - все о линкоре "Новороссийск" и его моряках. И множество молодых красивых лиц. В этой квартире, благодаря стараниям Ольги Васильевны и ее дочерей, находится самый большой музей памяти "новороссийцев", который за все эти пятьдесят лет не удосужились создать официальные музеи или общественные организации.

РАССКАЗЫВАЕТ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА МАТУСЕВИЧ:- Все начиналось с любви. Вот фотография - ученики четвертого класса. Тридцатые годы. Вот Фима. А вот я. На фото все мальчики - в ботинках, только Фима - в тапочках, хотя его папа сапожником был. А в девятом классе он написал мне первое стихотворение, первые слова любви. Был октябрьский праздник, мы вышли во двор, и он стал читать:

Предрассветный сумрак темнокрылой ночи,

Падает с деревьев на траву роса,

В доме шум и танцы, музыка грохочет,

Только ты со мною в тишине одна.

Пусть кружатся пары, вертятся пластинки,

Навевает скуку на меня фокстрот,

Я и сам не знаю, есть ли больше счастье,

Чем стоять с тобою ночью у ворот.

В памяти Фимка-Фимус, до войны веселый, озорной, весь в рыжих веснушках. И Ефим Михайлович после войны - молчаливый, замкнутый, мужественный, куда-то исчезли веснушки. Им овладело какое-то неуловимое, неосознанное тревожное чувство… Запомнился январь 1953 года. Наша полуторагодовалая Женечка заболела скарлатиной. Каждый вечер Ефим приходил к окнам инфекционной больницы, чтобы только увидеть нас, хотя погода к этому не располагала. Взмахом руки я как бы отпускала его, а он отходил так, чтобы мы его не видели. То было время антисемитского "дела врачей". Однажды он сказал, чтобы я не волновалась, в крайнем случае, он будет преподавать физику. Видимо, на корабле ему приходилось нелегко. Все прошедшие годы я ощущала его рядом.

О том, что внучка Юлечка пишет сочинение о своем дедушке, я тогда не знала. Не знала ранее и о том, что мои дочери Ира и Женя, повзрослев, осознали несправедливость полного замалчивания трагедии, которая произошла на "Новороссийске". Вовсе не ветеранские организации, а именно они стали первыми писать во все инстанции, всем флотским начальникам и добиваться того, чтобы на братских могилах были названы все фамилии моряков. Безрезультатно. Ира к тому времени обошла всех оставшихся в живых папиных сослуживцев и взяла у всех интервью. Потом мои дочери связались с писателями-маринистами В. Пикулем, А. Кроном - тоже безрезультатно. А когда узнали, что морские катастрофы и трагедии расследует писатель Николай Черкашин, написали ему. И он немедленно откликнулся и приехал.

ЛЕТОПИСЬ КОРАБЛЯ

ЛЕТОПИСЬ КОРАБЛЯТак появились первые газетные публикации и первые издания документальной хроники. Пошли письма-позывные во все уголки страны. И, хотя Ольга Васильевна, несмотря на свой солидный возраст (а ей уже за 80!), по-прежнему работает детским врачом, она ведет эту очень важную для себя поисковую работу: пишет запросы по самым далеким адресам, в ближнее и дальнее зарубежье, рассказывает, отвечает, посылает ксерокопии всех газетных статей, всех публикаций, которые касаются каждого конкретного моряка. Вот так она и стала хранителем и летописцем истории корабля и людей, на нем служивших. Как десять-двадцать лет назад, так и сегодня на ее адрес приходят письма от родственников, хотя уже нет в живых родителей, и часто к переписке подключаются внуки. Каждое письмо проанализировано, на каждое в короткие сроки она высылает ответ. И самое важное, что именно она, Ольга Васильевна, собрала огромное число - более 300 - фотографий погибших моряков. Лица. Лица. Лица. Молодые, красивые, спокойные, уверенные в своем завтрашнем дне.

Есть и ее личная заслуга в том, что через годы и десятилетия государство сделало то, что положено было сделать сразу после трагедии: приняли решение о награждении моряков "Новороссийска", до конца выполнивших свой воинский долг, орденами и медалями. Всего было награждено 716 человек, из них 613 посмертно. Указ Президента России опубликовали лишь в одном российском издании. О нем в Украине узнавали от родственников и друзей бывших "новороссийцев".

По письмам, которые хранит Ольга Васильевна, можно сложить портрет поколения. У этих матросов было много общего, в основном все они росли в многодетных семьях, отцы воевали, кто погиб, кто вернулся домой инвалидом. Как ни драматично, но были семьи (особенно в аулах и заброшенных деревнях), которые все узнавали о гибели сына или брата по ее письмам. В результате неустанной переписки и поисковой работы стали открываться памятники односельчанам, музеи, имена героев присваивались улицам. Так, уже есть музей героев-"новороссийцев" в Ярославле, есть памятник в Курске, готовится памятник в Ростове-на-Дону, есть памятная экспозиция в литовском городе Каунас. Не забыли своего героического земляка и в Одессе. На Слободке в школе-интернате № 1 (бывшая школа № 98) усилиями учительницы Галины Николаевны Рудык создан стенд, посвященный Ефиму Михайловичу Матусевичу.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ ?..Рассказывает Ольга Васильевна Матусевич:

- Есть все-таки много и несправедливого. Вот Илья Исаакович Лемберг. Он регулярно звонит мне из Нью-Йорка. И.И. Лемберг из той самой семерки моряков, которую удалось спасти, когда вырезали кусок днища. Во всех изданных с тех пор книгах печатают его воспоминания. Очень ценные! Но И.И. Лемберга даже не представили к награде! Хотя других тогда же спасенных его товарищей наградили. Объяснили это так: не надо было уезжать! Не включили в 1998 г. в списки награжденных еще одного выехавшего в Израиль матроса электротехнического дивизиона Льва Вольфовича Гермидера, "тоже в дальнем зарубежье". Меня это очень возмутило: ведь не лишают наград прибалтийцев. Когда же в ответ на мои письма было принято решение о награждении его орденом Мужества, оказалось, что Л.В. Гермидер уже умер.

Для Ольги Васильевны они все - герои. Где бы не жили. И важно, чтобы память о линкоре "Новороссийск" почиталась по заслугам на высоком уровне. На митинге, посвященном 50-й годовщине гибели экипажа линкора "Новороссийск" 30 октября 2005 года Ольга Васильевна сказала:

- Прости нас, линкор "Новороссийск"! Прости, что 33 года молчали. Прости, что не проявляли внимания к осиротевшим родителям, вдовам и детям. Прости, что почти сорок лет твои могилы оставались безымянными, что не все погибшие представлены к награде. Прости, только через сорок четыре года был официально признан подвиг твоего экипажа. Теперь у нас надежда на растущее молодое поколение.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских и подготовительных училищ.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ и оказать посильную помощь в увековечивании памяти ВМПУ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru