Мизин Леонид Васильевич. Вице-адмирал. Адмирал. Окончание. Рассказывает Капитан 1 ранга в отставке А. Жбанов. Начальник АСС-ПСС ЧФ в 1973-1986 годах.

"Это были уникальные работы, проведенные на глубине 127 метров. Вот как их оценивал впоследствии Э.Е. Лейбович: "Задачи, поставленные перед специальным судоподъемным отрядом Черноморского флота по работам на БПК "Отважный", были выполнены полностью".

Являясь, номинально, начальником штаба специального судоподъемного отряда, фактически я осуществлял руководство всей морской частью работ производимых на "Отважном". Дело в том, что командир отряда - капитан 1 ранга Лев Потехин - мой непосредственный начальник, и смею полагать, друг, будучи отличным моряком и талантливым организатором, не имел реальной возможности отвлечься от повседневного руководства силами Управления вспомогательных судов и аварийно-спасательной службы Черноморского флота. Силы управления те "застойные" времена работали очень напряженно во всех морях мирового океана. На совещании в штабе флота начальник тыла ВМФ адмирал Л. Мизин, под руководством которого мне довелось служить на Балтике, очень жестко требовал выполнить приказ Главкома поднять корабль. Я вежливо, но настойчиво отстаивал позицию черноморцев, заявляя о недостаточности сил и необходимой техники для такого уникального подъема. Из всех присутствующих на совещании офицеров только капитан 1 ранга В. Молчанов - представитель научно-исследовательского института АСС ВМФ посмел выступить в защиту этой позиции. Мы оба были подвергнуты резкой критике и болезненно это переживали. Я до сих пор благодарен Владимиру Александровичу, с которым мы служили на Камчатской военной флотилии, за его четкую обоснованную позицию, подкрепленную инженерными знаниями и расчетами. (О Молчанове В.А., ленинградском нахимовце, см.

В дальнейшем подтвердилось, что корабль поднимать нельзя из-за опасности самопроизвольного взрыва, находящегося на нем боезапаса, часть которого находилась в окончательно снаряженном виде, в частности, таковыми были глубинные бомбы. Общий вес этого боезапаса составлял около 15 тонн, но для его подрыва и надежной детонации понадобилось уложить на корабль 113,6 тонн тротила. Думаю, что ни до "Отважного", ни после него таких работ на глубине 127 метров никто в мире не производил.

23 декабря 1977 г. старший лейтенант Лупашин по моей команде рубильником на спасательном судне "СС-26" (ныне СС "Эпрон") подал ток на электродетонаторы. Над морем на высоту более 30 метров взметнулось пламя, и выросла стена воды по длине корабля, "Отважный" погиб во второй раз и навсегда."

ЛРО поздравляет. С праздником, моряки!

"Многие военные моряки с теплом вспоминают службу с адмиралами Б. Друговым, Л. Мизиным, В. Преображенским, В. Гагаркиным, А.Просвернициным и многими другими."

Мишин Сергей Александрович.

Мишин Сергей Александрович учился в СВВМИУ, не закончил. -

Тем не менее помнит дом родной - питонию и однокашников.

Горячо приветствую Всех выпускников Нахимовского военно-морского училища. Желаю Всем крепкого здоровья, удачи во всем и всегда большого количества солнечных и радостных дней.

К сожалению, не смог присутствовать на Вашей встречи, но всегда мысленно с Вами. Мишин Сергей (выпуск 1971г., 3-й взвод, 6-я рота, командир П/П-к Конев И. Н.) Надеюсь что кто-нибудь да и откликнется Мишин Сергей, 20.10.2005.

Мутылин Сергей Николаевич.

Мутылин Сергей Николаевич окончил ВВМИУ им. В.И. Ленина, в звании капитана 2 ранга ушел в запас в 1997 году.

Мухин Александр Петрович.

Мухин Александр Петрович окончил ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского, в звании капитана 1 ранга ушел в запас в 2004 году.

Найдович Иван Иванович.

Найдович Иван Иванович окончил ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского.

Отец. Найдович Иван Иванович.

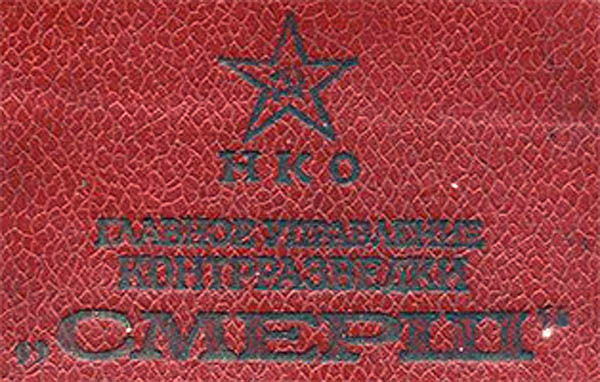

Генерал-майор КГБ СССР Иван Найдович (23.08.1919 -20.07.1983). Фото из архива автора

Оперативная игра, организованная "Смершем", предотвратила диверсионные акты в тылу советских войск."Материал подготовлен по воспоминаниям участника событий генерал-майора Ивана Найдовича (в 1944 г. - капитана, старшего оперуполномоченного УКР "Смерш"). В 1961-1964 гг. Иван Найдович был начальником Особого отдела КГБ СССР по Закавказскому военному округу, в 1964-1968 гг. - по Одесскому военному округу, в 1968-1972 гг. - заместителем начальника управления особых отделов по Группе советских войск в Германии.

Шел 1944 год. 2-й Белорусский фронт вел наступательные бои в районе польского города Ломжа. Советским войскам предстояло укрепиться на берегу реки Нарев, чтобы подготовиться к вторжению в Восточную Пруссию. Но в то время как вермахт шаг за шагом сдавал позиции, спецслужбы противника получили к исполнению план "Вервольф" ("Оборотень"), предусматривавший создание на оставляемой территории фашистского подполья. Одним из примеров действий по его нейтрализации служит операция, проведенная оперативной группой Управления контрразведки "Смерш" 2-го Белорусского фронта.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТАВсе началось с прихода в советскую воинскую часть в Белостоке польского рабочего Франтишека Войнарского. На приеме у советского офицера поляк поделился подозрениями, в том, что его сосед, некий Кушнаревский, связан с фашистской разведкой. Войнарский рассказал, что еще во время оккупации он видел, как Кушнаревский получал продукты питания в немецкой военной комендатуре, хотя там не работал. При отступлении немцев бежал с ними, однако через некоторое время опять появился в Белостоке.

Поблагодарив рабочего за информацию, контрразведчики попросили держать их в курсе и дальше. Сведения подтвердились и через другие источники. Кушнаревский действительно посещал военную комендатуру, причем с особыми мерами предосторожности, имел пропуск для беспрепятственного передвижения по городу в любое время суток. Часто разъезжал по территории Белостокского воеводства, бывал в Варшаве. Более того, обнаружилось, что паспорт Кушнаревского имел явные признаки подделки. Но чекисты избежали соблазна произвести немедленный арест, который мог повлечь обрыв преступной цепочки. Было принято решение тщательно подготовить задержание поляка, чтобы его кураторы из-за линии фронта и возможные "коллеги" в тылу не заподозрили провала.

Спустя некоторое время чекисты узнали, что Кушнаревский собирается в деревню Паньска Гура в нескольких километрах от Белостока и решили поймать его на весьма соблазнительную в военное время приманку. Был подготовлен грузовой автомобиль с номерами той воинской части, транспорт которой приезжал в Белосток по интересующей Кушнаревского дороге. Один оперработник "перевоплотился" в сержанта, другой - в обычного солдата. Такой экипаж подъехал к площади недалеко от дома Кушнаревского. Но тот, появившись на площади, долго прохаживался, подходил к некоторым автомашинам, заговаривал с водителями, однако до заготовленного "экипажа" так и не дошел.

Трюк, в котором принимали участие уже другие сотрудники, удался лишь на следующий день. При этом он был разыгран с применением дополнительных артистических приемов. С подошедшего к машине Кушнаревского за доставку в Паньску Гуру "солдат" потребовал литр самогона. Вскоре появившийся "сержант" разыграл недовольство присутствием в машине пассажира, но, узнав про цену сделки, успокоился.

На выставленном в 15 км от города КПП машину ждала другая оперативная группа. Предлог для задержания был вполне благовиден - у Кушнаревского не было никаких командировочных документов. Но на допросе чекисты дали понять Кушнаревскому, что его задержание не случайно. Поняв, что у них есть веские улики, поляк сознался в причастности к немецкой разведке. Он рассказал, что в период оккупации вербовал агентуру для гестапо - на связи у Кушнаревского находилось 8 агентов из числа местных жителей - а затем был передан на поруки абверу. Уйдя с отступавшими немецкими войсками, он был заброшен обратно, получив задание организовать с помощью состоявшей у него на связи агентуры на территории Белостокского воеводства диверсионные акты. Гитлеровцы оставили Кушнаревскому в тайниках шесть складов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Снабдили его различными бланками для изготовления советских военных документов, большим количеством поддельных гербовых печатей и штампов воинских частей и подразделений, действующих в полосе фронта. Были оставлены значительная сумма советских денег, специальные пароли для связи с разведцентром.

ДВАЖДЫ "ОБОРОТЕНЬ"

ДВАЖДЫ "ОБОРОТЕНЬ"Полученные материалы создавали заманчивую перспективу для организации оперативной игры, но не менее важно было не допустить, чтобы немецкая агентура успела использовать склады с вооружением. А для этого чекистам пришлось немало поломать голову. Немцы не сообщили резиденту точных данных о местонахождении основных складов и документов, сославшись на то, что соответствующие агенты при необходимости укажут Кушнаревскому, где они находятся. Каждый из шести агентов знал о местонахождении лишь одного склада. Одним из немецких агентов был Стефан Куларек - владелец хутора в глухой лесистой местности в нескольких километрах от Белостока. Был разработан следующий план. Оперативная группа в составе двух советских военных чекистов и двух офицеров недавно организованных польских органов общественной безопасности, с включением в нее резидента Куншаревского, явится к Кулареку на хутор. При встрече он скажет своему агенту, что по заданию немцев организовал диверсионно-разведывательный отряд и, само собой разумеется, отряду нужны оружие, боеприпасы и вообще все, что оставлено немецкой разведкой на складе у Куларека.

Руководство разрешило проведение операции после долгих колебаний - она могла закончиться не только неудачно, но и трагически. Ведь никто с уверенностью не мог сказать, как поведет себя в опергруппе Кушнаревский, не попытается ли сбежать, не подаст ли какой-либо сигнал хранителю склада при встрече. Также вызывала опасения возможная связь Куларека с Армией Крайовой (АК), которая вела борьбу против советских войск. АК нередко давала своим участникам задание внедриться в немецкую разведку. К тому же имелись сведения, что ее формирования действовали именно в районе интересовавшего контрразведчиков хутора.

Хозяин с хозяйкой, спокойно складывавшие солому в овине, увидев гостей, заметно заволновались. Кушнаревский тепло поздоровался с Кулареком и по-польски сказал, что пришли к нему по делу. Контрразведчики разыгрывали подчиненных Кушнаревского, называли его шефом. В свою очередь, он старательно исполнял роль руководителя отряда, и как полагалось по сценарию, по отдельности представил каждого "подчиненного" хозяину. При этом он пояснил, что двое из его группы "русские дезертиры", по-польски почти не понимают, и просил, если Куларек сможет, разговор вести с использованием русских слов. Здесь же подробно рассказал о цели прихода на хутор.

Хозяин слегка кивнул головой, дескать, все понятно, но посоветовал не торопиться и складом заняться в ночное время во избежание огласки.

Все согласились, что Куларек, безусловно, прав, и решили не отказываться от предложенного обеда с тем, чтобы детальнее ознакомиться с обстановкой и с хозяином хутора.

Пока хозяйка готовила стол, контрразведчики демонстративно занялись проверкой личного оружия - пистолетов и гранат, а хозяин, отлучившись в сад, принес оттуда довольно объемистую сумку с бланками, печатями, пропусками, оставленными немецкой разведкой документами. Хозяева пригласили за стол обедать, где пришлось произносить тосты за "победу Германии", за "успехи отряда" и его "шефа". Но оружие держали наготове.

После наступления сумерек Куларек вручил "шефу" в дорогу свиной окорок, колбасу, хлеб и вывел отряд в поле показать место склада. На глубине около полутора метров были зарыты несколько деревянных ящиков внушительных размеров. Не зря в полутора километрах от хутора были оставлены две грузовые машины и переодетые солдаты, за которыми и пошел один из участников операции. На складе оказалось несколько пулеметов, до сотни автоматов и карабинов, более центнера взрывчатых веществ.

Через несколько дней оперативная группа пожаловала ко второму агенту Кушнаревского Брониславу Сокольскому, проживавшему в деревне Бжегово, в 40 км от Белостока. Место хранения оружия он показал диверсантам не особо раздумывая, но оказалось оно в неудобном для изъятия месте - на горке среди пахотных полей, на которых днем работали много крестьян. Ночью же недалеко находился сторож, охранявший амбар с хлебом. После долгих обсуждений оперативники решили инсценировать "похороны" военнослужащего советской части, стоявшей поблизости. На грузовую машину с открытыми бортами поставили наскоро сделанный гроб, и "похоронная процессия" двинулась к горке, где действительно было несколько воинских захоронений. По пути крестьяне снимали шапки, некоторые крестились, а один шутник из опергруппы тихо прошептал: "Да простит нам бог!" Автомашину поставили на горке около места нахождения склада, откопали его, незаметно погрузили на автомобиль оружие и боеприпасы, а вместо них опустили в яму бутафорию. И после традиционного залпа благополучно уехали. На этом складе оказалось около полусотни автоматов, винтовок и боеприпасов к ним. За сравнительно короткое время удалось изъять "для отряда Кушнаревского" все шесть складов, оставленных немецкой разведкой, - оружия хватило бы на целый батальон.

АБВЕР РАЗДАЕТ НАГРАДЫНо параллельно следовало вести оперативную игру - немцы должны были получить отчет о "ходе выполнения задания". К заброске за линию фронта под видом агента Кушнаревского выбрали Стефана Жуковского, который обладал необходимыми качествами - большой силой воли и природной сметкой. Тем не менее, контрразведчики настраивали его, что "посланца" Кушнаревского будут проверять, испытывать присущими фашистам методами. В "отчете" говорилось, не только о создании отряда из нескольких десятков человек из числа немецких пособников и дезертиров и изъятии оставленного немецкой разведкой оружия, но и утверждалось, что все пущено "в дело" и на счету отряда несколько диверсионных акций. Чтобы дезинформация выглядела правдоподобной, приводились только факты, известные населению: случаи подрыва советской боевой техники на немецких минах, разрушения небольших мостов и железнодорожного полотна членами Армии Крайовой, факты убийства аковцами наших военнослужащих. Кроме того, высказывалось пожелание прислать отряду средства радиосвязи, более современное вооружение, а также конкретнее определить задачи.

В конце октября 1944 г. Жуковский благополучно перешел линию фронта. Контрразведчики рассчитывали, что через пару недель он вернется. Прошло около полутора месяцев, но ничего не было слышно. Войска наступали, Белосток оказался далеко в тылу, но для связи с Жуковским там был вынужден оставаться оперативный работник. Высказывались всякие предположения. Кое-кто говорил, что Жуковский, видимо, не выдержал испытаний, что мероприятия по изъятию складов разгаданы немцами.

Но однажды ночью раздался долгожданный звонок полевого телефона: в обусловленное место прибыл Жуковский и с ним еще один человек. Жуковский рассказал, что по прибытии в немецкий разведывательный орган фашисты его некоторое время усиленно проверяли, неоднократно допрашивали по одним и тем же вопросам, спаивали, подсылали агента-женщину и т.д. Но советский агент, в конце концов, добился доверия руководства абвергруппы. Гитлеровцы около месяца обучали Жуковского правилам конспирации, а также приемам и методам диверсионной работы. К концу обучения его познакомили с немецким агентом - радистом Котельниковым, поселили вместе на некоторое время, чтобы дать "притереться" друг к другу. Через несколько дней Жуковский с Котельниковым получили новейшую рацию, питание к ней, большую сумму советских денег, десяток специальных пистолетов, документы на имя советских военнослужащих, следующих в командировку. Их посадили на самолет и перебросили через линию фронта в район города Белосток с задачей связаться с Кушнаревским и поступить в его распоряжение. После выброски Жуковскому удалось склонить Котельникова к явке с повинной. На второй день началась совместная разработка операции по развертыванию радиоигры с немецкой разведкой.

С помощью Котельникова, который в дальнейшем добросовестно работал на советскую разведку, Жуковский доложил немцам по радио о благополучном приземлении и прибытии в расположение "отряда Кушнаревского". Тут же была передана информация о "практических" делах отряда, благодарность за оказанную помощь и обещание активизировать действия. В последующем в эфир полетели доклады об "успехах диверсантов и разведчиков" на коммуникациях действующей Советской армии. Фашисты отвечали похвалой, выброской с самолетов оружия и боеприпасов, денег, документов, экипировки. Так продолжалось почти до конца войны.

В апреле 1945 г. начальник абвергруппы-205 обер-лейтенант Гемерлер, который руководил практической работой Кушнаревского, оказался в советском плену. На допросе он не без гордости рассказал о больших "делах" в тылу советских войск своего резидента и организованного им диверсионного отряда. Гемерлер хвастливо заявил, что за разработку и руководство ходом этой операции вышестоящее гитлеровское командование представило его к награждению орденом. Но об истинных "успехах" советские чекисты орденоносцу не рассказали."

Николаев Александр Николаевич.

Николаев Александр Николаевич окончил ВВМИУ им. В.И. Ленина, ушел в запас в звании капитана 2 ранга в 1997 году. Скончался 05.05.2009. (Олег Герасев)

командир БЧ-5: Николаев Александр Николаевич; – с 1984 г. по конец 1980-х гг.

Новиченков Вадим Иванович.

Новиченков Вадим Иванович.

окончил ВВМУРЭ им. А.С. Попова, ушел в запас в звании капитан 2 ранга в 1993 году.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru