Одним из легендарных уроженцев казахстанского города Атырау является адмирал Лев Анатольевич Владимирский. На примере его жизни можно с успехом воспитывать не одно поколение будущих флотоводцев.

Экваториальная экспедиция особого назначения.

Сослуживцы.

Владимирский Лев Анатольевич.

"Одним из легендарных уроженцев казахстанского города Атырау является адмирал Лев Анатольевич Владимирский. На примере его жизни можно с успехом воспитывать не одно поколение будущих флотоводцев. В год 60-летия Великой Победы с благодарностью вспомним это имя... Именно такими, действительно славными именами может и должен гордиться Казахстан.

В самом начале XX века, в 1903 году, в небольшом уездном городке Гурьеве появился на свет будущий адмирал Владимирский. Детство его прошло на реке Урал, где он купался, удил рыбу... Как и его отец, работавший учителем в уездном двухклассном русско-казахском училище, Лева хорошо знал казахский язык. Вскоре буря Октябрьского переворота 1917 года докатилась и до этого городка. Новая власть, как и все новое, увлекла за собой и семнадцатилетнего Льва Владимирского, в годы гражданской войны оказавшегося в составе войск Красного Туркестана и воевавшего с басмачеством на Востоке. Следующей важной вехой в его жизни стал 1921 год, когда он пришел на службу в ряды только начавшего формироваться военно-морского флота молодой советской республики.

Образование Лев Владимирский получил в Ленинграде в период с 1922 по 1925 год в знаменитом военно-морском училище имени М. В. Фрунзе.

В 1926 году он служил вахтенным начальником на крейсере «Червона Украина» на Черном море. Затем, через два года, Лев Владимирский окончил специальные курсы командного состава, окончательно связав свой жизненный путь с военно-морским флотом. Ну, а дальше у нашего земляка началась жизнь, насыщенная и революционной романтикой, и отвагой, и патриотизмом.

В 1932 году Лев Владимирский успешно служил на сторожевом корабле типа «Шторм» на Черном море, зарекомендовав себя как прекрасный моряк и искусный командир судна. В 1936 году на Пиренейском полуострове происходит переворот, в результате которого в Испанской Республике приходит к власти фашистский диктатор Франко. После вступления в 1937 году в ряды ВКП(б) Лев Владимирский получил первое серьезное партийное поручение. Это было ответственное и опасное задание — в 1938 году на французском транспорте «Бонифацио» наш земляк снабжал вооружением и боеприпасами коммунистические войска в Испании, продолжавшие борьбу с диктатурой Франко...

В те далекие годы наиболее высокими скоростными качествами отличались итальянские корабли. И поэтому, несмотря на то, что в Италии господствовал фашистский режим Муссолини, советское правительство в 1937 году решило сделать заказ итальянским судостроительным заводам на изготовление высокоскоростного лидера эсминцев. И в сложнейшей международной обстановке 1939 года именно Льву Владимирскому поручили принять в Италии новый лидер (корабль, возглавляющий колонну судов), названный в честь столицы одной из союзных республик «Ташкент». Чтобы пройти через пролив Босфор, экипаж «Ташкента» вынужден был замаскировать свой боевой корабль под пассажирский, для чего между рубками натянули брезент с нарисованными на нем окнами и другими атрибутами пассажирского судна.

По возвращении из Италии в СССР Л. А. Владимирского назначили командиром бригады крейсеров — командующим эскадрой Черноморского флота. Так случилось, что именно в июне 1941 года, в возрасте 38 (!) лет, казахстанцу Владимирскому присвоили очередное воинское звание — контр-адмирала. И тут начинается Великая Отечественная война...

Корабли эскадры контр-адмирала Владимирского, взаимодействуя с наземными войсками Приморской армии, участвуют в труднейших операциях на Черном море — в обороне и эвакуации Одессы и Севастополя. В тот период они сделали более 150 выходов в море, поддерживая войска артиллерийским огнем. В сентябре 1941 года Военный совет Черноморского флота принял решение высадить десант с боевых кораблей Черноморского флота (крейсеров «Красный Кавказ» и «Красный Крым») в районе Григорьевки. Общее руководство было возложено на командующего эскадрой контр-адмирала Владимирского. Во второй половине дня 21 сентября корабли с десантом вышли из Севастополя. Однако в районе Тендры пикирующие бомбардировщики противника Ю-87 потопили эскадренный миноносец «Фрунзе», на котором находился контр-адмирал. Личный состав миноносца был спасен и помещен на буксир ОП-8. Но вскоре и буксир был потоплен вражеской авиацией вблизи Тендровской косы. И самолеты противника начали обстрел плывущих уже в море, сбрасывая на них бомбы... В этом бою контр-адмирал Лев Владимирский проявил подлинное мужество и героизм, получив ранение, он последним был поднят из морской воды на торпедный катер.

Прибыв в Одессу после перевязки, он вновь взошел на капитанский мостик, но уже другого боевого корабля — крейсера «Красный Кавказ». И в ночь на 22 сентября десант в районе Григорьевки при поддержке корабельной артиллерии начал стремительное наступление. В результате согласованных действий сухопутных войск, авиации и флота уже к концу дня противник потерял около шести тысяч солдат и офицеров.

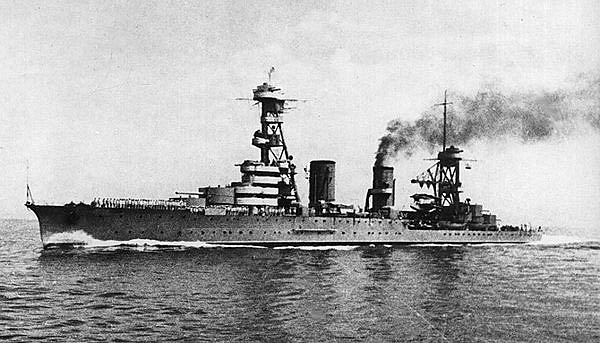

Заложенный еще до Октябрьской революции по проекту "Светлана", крейсер был перепроектирован в 1920-е гг. и достроен к 1932 г. Получив в качестве главного калибра 4 180-мм орудия, а также впечатляющее количество торпедных аппаратов – 4 трехтрубных – "Красный Кавказ" стал весьма своеобразным кораблем, не имеющим прямых аналогов среди современных ему крейсеров ведущих морских держав. Именно "Красный Кавказ" стал, пожалуй, самым заслуженным кораблем Черноморского флота. Как минимум дважды побывав на волосок от гибели из-за неприятельского артогня и авиаударов в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, "Красный Кавказ" был отремонтирован в плавучем доке в порту Поти и принимал участие в кампании 1943 года. Как и его боевой товарищ "Красный Крым", крейсер благополучно пережил войну.

Но ситуация на черноморском побережье вскоре стала складываться таким образом, что задержка с эвакуацией осажденной немецкими войсками Одессы негативно сказывалась на обороне Крымского полуострова и Севастополя. И Ставка ВГК принимает решение об эвакуации Одесского оборонительного района. Спасти людей было возможно только через море. И с 1 по 16 октября 1941 года из Одессы морским путем боевыми судами Черноморского флота было эвакуировано более 100 тысяч человек...

По воспоминаниям участников тех октябрьских событий 1941 года, в сложный период обороны осажденного Севастополя 39-летний вице-адмирал Владимирский личным примером поддерживал героический настрой моряков на флоте. На линейном корабле «Парижская Коммуна» он неоднократно стремительно входил в Северную бухту и бил по врагу из 12-дюймовых орудий своего линкора.

В феврале-марте 1943 года под руководством Льва Владимирского предпринимаются успешные боевые действия по разрушению морских коммуникаций противника, в результате чего срываются вражеские морские перевозки между Таманским полуостровом и Крымом.

В апреле 1943 года Верховный Главнокомандующий Сталин назначил вице-адмирала Льва Анатольевича Владимирского командующим Черноморским флотом, перед которым была поставлена задача высадки десанта непосредственно в порт Новороссийск. И в сентябре силами войск Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота проводится тщательно подготовленная Новороссийская операция. После артподготовки и бомбовых ударов в нее включились торпедные катера, которые атаковали огневые точки противника на молах, боносетевые заграждения и доты на берегу Цемесской бухты. После команды Владимирского одновременно выступили морская пехота и батальоны стрелкового полка. И в результате утром 16 сентября город и порт Новороссийск был освобожден. Эта победа имела важное значение как в битве за Кавказ, так и на всем южном фланге советско-германского фронта.

С 31 октября по 11 декабря 1943 года вице-адмирал Л. Владимирский участвовал в проведении наиболее крупной десантной операции в ходе войны — Керченско-Эльтигенской, в результате тяжелых боев в которой советскими войсками был захвачен очень важный Керченский плацдарм, позднее, в апреле 1944 года, использованный при освобождении Крыма.

1944 год начался с тяжелых боев, но было ясно: враг будет разбит. И тут, совершенно неожиданно для руководства ВМФ, вице-адмирал Владимирский в мае 1944 года решением Сталина назначается командиром эскадры Балтийского флота. В июне он принял активное участие в операции Краснознаменного Балтийского флота на Карельском перешейке против немецко-фашистских и финских войск. На Балтике и встретил вице-адмирал май 1945 года и Победу. Здесь, на Балтийском флоте, прослужит он еще три года. С 1948 по 1951 год Л. А. Владимирский работал заместителем Главного инспектора Вооруженных сил по ВМФ, начальником Главного управления боевой подготовки ВМФ, заместителем главнокомандующего ВМФ по кораблестроению, председателем Морского научно-технического комитета.

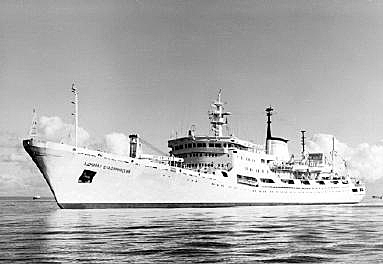

В 1952 году в Москве он окончил Военную академию Генерального штаба СССР. А 31 мая 1954 года в возрасте пятидесяти одного года начальнику Управления Генерального Штаба Военно-Морских Сил СССР Льву Анатольевичу Владимирскому было присвоено одно из высших военно-морских воинских званий — адмирал. С 1959 года адмирал занимался наукой и преподавал. И в 1970 году ушел в отставку. Однако он не забывал о родной сердцу стихии, и вскоре, в 1971 году, вновь вышел в море, руководя экспедицией научно-исследовательских кораблей по изучению океанов. Это последнее его плавание длилось целых полгода...

За умелое руководство флотами, флотилиями и их соединениями и проявленную при этом отвагу и героизм адмирал Владимирский Лев Анатольевич был дважды награжден орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени и Ушакова II степени, другими наградами. Его имя навечно вошло в историю Военно-Морского Флота СССР. Вот как написал о нем в своей книге «Курсом к Победе» знаменитый адмирал флота Советского Союза, бывший нарком ВМФ СССР, Герой Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов. К сожалению, книга эта вышла в 1975 году, когда уже не было в живых ни самого автора, ни его боевого соратника...

«В героической обороне Севастополя немалая заслуга Л. А. Владимирского. Участие кораблей эскадры помогло отбить все три ожесточенных вражеских штурма. Ходить на кораблях, доставлявших все необходимое для защитников города — пополнение, боеприпасы, продовольствие, было тяжело и опасно. Корабли подвергались атакам вражеских самолетов, иногда и гибли со всем личным составом, но эскадра продолжала выполнять задачу.

Какое бы дело ни поручалось Л. А. Владимирскому, я всегда был уверен, что он и его подчиненные будут действовать умело и отважно».

Добавим, что Лев Анатольевич никогда не забывал о своем родном крае. В семидесятых годах его родные попытались создать в городе уголок в областном историко-краеведческом музее, посвященный памяти адмирала Владимирского. Ушел из жизни Лев Анатольевич в возрасте семидесяти лет в 1973 году в Москве...

И сегодня в память о выдающемся нашем земляке бороздят водные просторы современное океанографическое исследовательское судно и ракетный крейсер «Адмирал Владимирский»..."

Шаров Петр Федорович.

Шаров Петр Федорович. - «Атомная стратегия» № 30, июнь 2007 г.). "... В состав экспедиции входили:

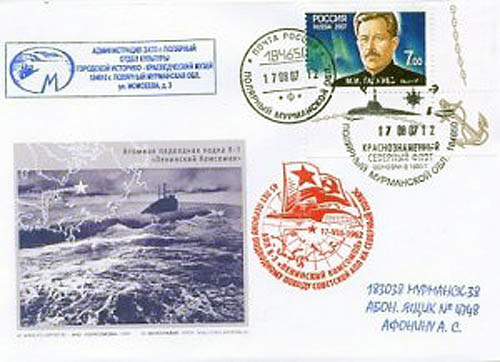

– атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 675 «К-128» 7 дивизии 1 флотилии атомных подводных лодок СФ (командир – капитан 2 ранга П.Ф.Шаров, командир второго 225 экипажа капитан 2 ранга Г.П.Онопко).

ПЛА «К-128» принадлежала к самой большой серии атомных подводных лодок первого поколения пр. 675, была вооружена 8 крылатыми ракетами и предназначалась для нанесения ударов по боевым кораблям, а также по военно-морским базам и другим объектам, расположенным на побережье и в глубине территории противника. Как и на всех ПЛА первого поколения, паропроизводящая установка состояла из двух водо-водяных реакторов тепловой мощностью по 70 мВт. Скорость надводного хода 14 узлов, подводного хода – 23 узла, автономность 50 суток, экипаж 104 человека...

Как выяснилось позже, причиной явилось резкое обострение советско-американских отношений в связи с израильской агрессией против Египта. В то время Советский Союз с предупреждениями агрессорам не шутил. Слово командиру 225 экипажа, капитану I ранга Г.П.Онопко [спецвыпуск альманаха «Тайфун», 2005 г.]: «…Комдив поставил передо мной задачу готовиться в начале 1967 г. на «К-128» к выполнению мероприятия «Прилив». С задачей мы справились. В океане (экваториальной Атлантике) я принял «К-128» у основного экипажа под командованием П.Ф.Шарова. Впервые экипаж в океане провел межпоходовый ремонт лодки, сдал задачи курса походному штабу, выполнил ряд сложных задач и вышел на БС...

Очень интересно, вспомнила свое детство. когда ждали отца из дальнего похода. Теперь подробно знаю где были, что делали. Только обидная ошибка вышла, из-за которой не могу показать отцу эту статью: мой отец, участник этой экспедиции вице-адмирал Шаров П.Ф. жив и вполне здравствует.

Анна Шарова.

Седьмая дивизия подводных лодок Северного флота. Люди, корабли, события. - Санкт-Петербург, серия "На страже Отчизны", выпуск 4, 2005 г.  Онопко Генрих Петрович.

Онопко Генрих Петрович. "Действия К-128 обеспечивали дизельные подлодки 641-го проекта Б-21 (командир капитан 2-го ранга В.Е. Иванов) и Б-36 (командир капитан 2-го ранга Л.Н. Судаков). Конечно, в условиях экваториальной жары поход был непростым, особенно для тех, кто шел на "дизелюхах". Кондиционеры скорее не охлаждали воздух в отсеках, а нагревали его.

- 28 мая в точке с долготой 23 градуса 19 минут пересекли экватор, - продолжает Заплатин. - Всем выдали памятные дипломы за подписью самого "владыки морей и океанов и всякой живности морской". А День Нептуна отметили через две недели, когда всплыли для ремонта и пополнения запасов и ошвартовались у борта плавмастерской ПМ-93 "Тобол". Тогда нас на месяц сменил экипаж капитана 2-го ранга Г.П. Онопко. Его ребята уже успели загореть, а мы были бледно- молочного цвета. По велению владыки побросали нас в купель, которую соорудили у борта плавмастерской из огромной сети (защита от акул), как во времена парусного флота. За проведение этого праздника мой друг, тоже северодвинец, старшина ракетной боевой части Николай Чернов получил грамоту из рук самого адмирала Владимирского. "Отдыхали" мы целый месяц. Занимались боевой и политической подготовкой, спортом, даже ловили акул. А ребята из БЧ-5 (электромеханическая боевая часть) даже смастерили своему "меху" трость из акульих позвонков. Познакомились с начальником экспедиции адмиралом Владимирским. Знали, что он командовал Черноморским флотом, воевал. Говорили, что строг, а мне показался даже очень душевным, человечным."

- «Атомная стратегия» № 30, июнь 2007 г.). "В то время Советский Союз с предупреждениями агрессорам не шутил. Слово командиру 225-го экипажа, капитану I ранга Г.П.Онопко [спецвыпуск альманаха «Тайфун», 2005 г.]: «…Комдив поставил передо мной задачу готовиться в начале 1967 г. на «К-128» к выполнению мероприятия «Прилив». С задачей мы справились. В океане (экваториальной Атлантике) я принял «К-128» у основного экипажа под командованием П.Ф.Шарова. Впервые экипаж в океане провел межпоходовый ремонт лодки, сдал задачи курса походному штабу, выполнил ряд сложных задач и вышел на БС. Боевая служба проходила в период израильско-египетских событий 1967 года. Пришлось некоторое время находиться в двухчасовой готовности, когда в управление вступил Министр обороны страны».

Перегрузка ФА, Атлантический океан, 9 августа 1967 г. -

[URL=http://cripo.info/print.php?sect_id=9&aid=20140Трагедия и подвиг атомохода «К-19». Часть 2. 04.07.2006.[/URL] "В Обнинске живет человек, побывавший на этой подводной лодке сразу же после аварии. Он - непосредственный участник буксировки и спасения АПЛ К-19 кавалер “Ордена Мужества“ Даниил Иванович Титрибоян. Вот что он рассказал на страницах еженедельника “Час пик“:

“Я был участником буксировки и спасения АПЛ К-19, которую на флоте после радиационной аварии прозвали “Хиросимой“. Хочу поведать об этой катастрофе правду, свидетелем которой стал также и еще один житель Обнинска, ныне капитан 1 ранга в отставке Генрих Петрович Онопко. К-19 была первая ракетная атомная подводная лодка Советского Союза. Ее очень часто преследовали всякие, поначалу мелкие неприятности. Кстати об этом очень наглядно показали в своем фильме американские кинематографисты. Началось все с эпизода, когда при спуске со стапелей не разбилась о борт с первого броска традиционная бутылка шампанского. До этого случая, при строительстве, в трюме лодки был локальный пожар. Потом после первого пуска реактора был переопрессован 1-й контур, через который прокачивается вода в реакторе. При испытаниях был поврежден один из реакторов. Через несколько месяцев произошла радиационная авария: течь воды 1-го контура (радиоактивной) во 2-й контур в парогенератор одного борта. И вот, 4 июля 1961 года в Норвежском море произошла роковая радиационная катастрофа на АПЛ К-19. Командиром лодки тогда был капитан 2 ранга Николай Затеев (ныне покойный, капитан 1 ранга в отставке). Эта авария унесла 8 жизней подводников. В течение небольшого времени умерли еще много членов экипажа. Оставшийся в лодке экипаж был эвакуирован на советскую дизельную подлодку, которая находилась в автономном плавании поблизости“.

Как считает бывший моряк Северного флота, фильм о лодке “К-19“ - не совсем объективен. В газете он реально описывает далекие события, участником, которых ему невольно пришлось стать.

“Находясь на базе “Западная Лица“, мы не знали об аварии на К-19, и на лодках шла обычная боевая подготовка. Вдруг приказом свыше создали аварийную партию, в которую зачислили и меня (тогда капитан-лейтенанта). Аварийную партию возглавил опытный подводник капитан 1 ранга В.С.Шаповалов. Нас погрузили на спасатель СФ СС-21, который уже стоял у пирса в бухте Малая Лопаткина. После отхода спасателя СС-21 нам сообщили обстановку. Через несколько суток в Норвежском море мы обнаружили АПЛ К-19 без личного состава, с поврежденной рубкой. Вблизи стоял наш эсминец и несколько кораблей НАТО. Над лодкой К-19 и над нами довольно низко летали их самолеты. СС-21 подошел близко к лодке, и были поставлены сходни. Дозиметристы определили большую радиоактивность на лодке. После осмотра лодки внутри членами аварийной партии стало понятно, что своим ходом аварийную лодку не привести на базу, хотя и ставилась такая задача командованием Северного флота. Но возможностей не было. Аккумуляторная батарея была разряжена, в лодке было темно. Надо сказать, что в таких тяжелых условиях личный состав К-19 заглушил реакторы и привел механизмы в исходное безопасное положение. Несмотря на штормовую погоду, по распоряжению Главкома, Адмирала флота Советского Союза С.Г.Горшкова, был закреплен буксир за носовые горизонтальные рули (они были отвалены экипажем АПЛ К-19 для эвакуации на дизельную ПЛ). Так мы начали буксировку АПЛ в сопровождении кораблей и самолетов НАТО. СС-21 благополучно прибыл с лодкой на базу. После чего началась ликвидация последствий аварии и ремонт лодки. После ремонта АПЛ К-19 еще долго служила советской Родине, хотя и потом с ней случались небольшие аварии»"

"Хотелось бы внести некоторые уточнения в статью "Смелый" остался неизвестным", опубликованную в "Труде" 5 декабря 2002 года. Ее авторы не без основания просят откликнуться тех, кто принимал участие в спасении субмарины К-19, дабы восстановить историческую правду. До сих пор вокруг аварии на этой подлодке, впрочем, как и на других, плодится немало слухов и небылиц. Дело в том, что мы сами служили на атомных подводных лодках, участвовали в спасении АПЛ К-19 и знаем, как говорится, об обстоятельствах не из вторых уст.

На самом деле было так. В первых числах июля 1961 года в Западную Лицу, где располагалась наша база, неожиданно пришел приказ о формировании аварийной партии для спасения подлодки, название которой не указывалось и было до поры засекречено. Спасателей возглавил опытный моряк-подводник капитан 1 ранга В.Шаповалов. Нас погрузили на спасатель Северного флота СС-21, который уже стоял у пирса в губе Малая Лопаткина. Через несколько суток пути мы обнаружили в Норвежском море АПЛ К-19 с поврежденной рубкой. Личного состава на ней не было, гибнущих моряков спасли дизельные подлодки, прибывшие раньше нас на место катастрофы. В несколько кабельтов от К-19 дрейфовал советский эсминец, рядом находились военные корабли и буквально зависшие над нами самолеты НАТО.

В назначенный час мы спустились в лодку, чтобы обследовать ее. В трюмах из-за разрядившихся батареек и закрытого реакторного отсека было темно. Сложность была и в том, что терпящий аварию экипаж К-19 тем не менее успел вывести из строя главную энергетическую установку и заглушить реакторы, приведя лодку в безопасное радиационное состояние. Поставленная перед нами задача - восстановить разблокированное хозяйство, дабы субмарина своим ходом пришла в базу, - оказалась невыполнимой. Было принято решение буксировать ее, что мы и сделали. Ситуация была достаточно сложной, требовала большого напряжения сил, нервов. К тому же весь путь к базе нас сопровождали натовские корабли и самолеты.

Только по прибытии в Западную Лицу началась работа по ликвидации последствий той катастрофы, ремонт АПЛ. Такова правда о тех днях, правда о подлодке К-19.

Онопко Генрих, Титрибоян Даниил ветераны-подводники подразделений особого риска.

Енин Владимир Николаевич (выпускник Рижского НВМУ 1949 г.). Изложено А.А.Тумановым, март 2003 г.

"Планировалась проверка разворота стола. “Перископщики”, назовём их так, не доложили дежурному по кораблю и без предупреждения подняли перископ. “Ракетчики, в это время развернули стол и “ахнули” стойкой крепления по перископу. Результат - замена перископа. После этого инцидента беспрекословно выполнялись команды дежурного по кораблю, своевременно докладывали характер работы, время начала и конца работы. Но здесь был другой показательный момент. После работы с подъёмным столом бригадир обнаружил, что повреждены штекерные соединения (разъёмы, через которые осуществляется связь лодочной аппаратуры с бортовой аппаратурой ракет).

Разумеется, было заявлено, что штекерные соединения были ранее повреждены флотскими специалистами. Конечно, эта неисправность - пустяк по сравнению с вышеописанной, но заводское руководство запретило выдать со склада новые штекерные соединения. Это была зарезервированная “причина” возможного отставания от графика строительства. Но всё решила дипломатия на низшем уровне. Штекерные соединения дал командир ракетной БЧ соседней лодки, которая находилась на более ранней стадии строительства, Генрих Онопко, а заводские монтажники, без ведома своего начальства, устранили неисправность за пару часов.

12.04.2005. «Обнинск – город морской» - под таким названием в городском музее наукограда состоялась встреча обнинских кадетов и ветеранов – подводников.

Будущие защитники морских просторов из первых уст узнали о том, как строился подводный военный атомный флот. В зале сидели те немногие, кто был участником строительства подводного щита России. "Пусть мы и не были первыми в создании подводных атомоходов, зато смогли в короткие сроки составить американцам конкуренцию в море", – говорили ветераны.

Среди приглашенных был Генрих Петрович Онопко, капитан 1 ранга. Он начал свою карьеру на дизельных подлодках, затем командовал атомоходами. В 1961 участвовал в спасательной операции, о которой молодежь знает по голливудскому фильму «К-19». В 1967 после операции «Прилив» Генрих Онопко практически заработал звание Героя СССР. Правда, золотую звезду он так и не получил. На отчизну Генрих Петрович не обижается. Говорит – нам сейчас бы не утратить былой мощи флота. Финансировать надо и учебный центр, и строительство атомоходов. А личный состав для подлодок уже растет: в лицее «Держава» в этом году будет третий выпуск в кадетских классах, - сообщает телекомпания "Ника-ТВ".

А. С. Пушкин. У ледяных причалов. -

"Четвертый отсек — ракетный. Это самый большой отсек подводной лодки.

Здесь расписано два офицера: командир БЧ-2 капитан-лейтенант Генрих Онопко и командир ракетной группы старший лейтенант Валерий Ильин. Их сложное хозяйство требует высоких профессиональных знаний, хорошей натренированности всего ракетного расчета.

Сколько мыслей рождают эти молчаливые шахты, в которых скрыто 35 Хиросим. Неужели исторических и нравственных уроков второй мировой войны недостаточно, чтобы люди, просыпаясь поутру, не думали с ужасом о предстоящем дне."

Продолжение следует.

Список сослуживцев.Сознавая неполноту, надеясь на дополнения, предварим список сослуживцев одним из хранимых в личном архиве адмирала Жданова приказом флотоводца Нахимова.

РАПОРТ П.С. НАХИМОВА А.С. МЕНШИКОВУ С ХОДАТАЙСТВОМ О НАГРАЖДЕНИИ ОФИЦЕРОВ И МАТРОСОВ, ОТЛИЧИВШИХСЯ В СИНОПСКОМ СРАЖЕНИИ 29 ноября 1853 г.

"Поставляя непременным долгом своим свидетельствовать... об отлично-усердной службе вообще гг. офицеров и команд на судах, состоявших в нынешнем лете под моим начальством, и о

примерном мужестве, храбрости и искусстве, оказанных ими во время истребления отряда турецких судов и батарей в Синопе, имею честь покорнейше просить ходатайства... о награде отличившихся гг. флагманов, командиров судов и офицеров, как в прилагаемом у сего списке значится. Нижним же чинам вообще за истинно русскую храбрость и присутствие духа во время боя, за неутомимую их деятельность во время продолжительного крейсерства до сражения и при исправлении повреждений судов после оного почтительнейше прошу исходатайствовать денежное награждение для всех и знаки Георгия Победоносца, числом по положению статута сего ордена, соразмерно составу команд судов, — для особенно отличившихся.

Осмеливаюсь присовокупить, что таковое ходатайство... поставляю выше всякой личной мне награды."

Белоусов Александр, Борисенко Виталий Дмитриевич, Борисов Владимир Степанович, Владимирский Лев Анатольевич, Гаврилов Валерий Владимирович, Зарембовский Вячеслав Леонидович, Карачев Иван Иванович, Каспер-Юст Дмитрий Сергеевич, Квятковский Юрий Петрович, Лебедько Владимир Георгиевич, Лобов Семён Михайлович, Машин Василий, Михайловский Аркадий Петрович,

Онопко Генрих Петрович, Печенкин Юрий Алексеевич, Полюхович Геннадий Иванович, Соколов Николай Васильевич, Стрюков Игорь Михайлович, Судаков Л.Н., Устьянцев Александр Михайлович,

Шапошников Валерий, Шаров Петр Федорович, Юферов Г.И.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru