Конечно, "блатные" из терминологии другого времени, однако уже знакомый по предыдущим публикациям

этот вопрос обозначил и даже "заострил". Конечно, описанный им случай с сыном "народных артистов СССР Александрова и Любови Орловой" из ряда вон, он не в счет. Нет смысла спорить, действительно, при комплектовании Нахимовских училищ "многие «именитые» родители почему-то стремились отдать именно в них своих «недорослей». ... обращались, звонили и писали из ЦК партии, Совмина и других высоких учреждений. Много звонков было от личного секретаря Н. С. Хрущева по фамилии Долуда. Много писал записок о «содействии в приеме» начальник Морского генерального штаба адмирал А. Г. Головко. В большинстве это были дети артистов МХАТа им. М. Горького, в котором работала К. Н. Головко - жена адмирала".

Ситуация, видимо, характерная для всех времен, а, возможно, и народов. Однако интересно ведь посмотреть на вечную проблему "отцов и детей" и в этом ракурсе. Не менее интересно разобраться, а были ли эти дети "вирусоносителями, а если были, то как уже сложившаяся в Нахимовских училищах система воспитания, воспитания военного, воспитания коллективного, морского, патриотического, выдерживала подобные "вирусные" атаки, был ли у нее иммунитет? Итак, наша главная и любимая тема, - судьбы выпускников в контексте истории страны и флота. Подразумевается и в контексте истории семьи. Насколько и в чем прав адмирал Блинков, решайте сами. А также и чем то уникальное время отличалось от последующих и отличается от нынешнего.

Кстати, как увидим в дальнейшем, действительных "вирусоносителей" было не так уж и много. В большинстве своем это была проблема не сыновей, а отцов, родителей, как правило, дети-то были, как обычные военно-послевоенные дети, или быстро становились вполне вменяемыми, ничем не отличающимися от общей массы. Однако из этого вовсе не следует, что практически каждый воспитанник, независимо от своей родословной, был неотличим от других. Достаточно почитать альманахи, подготовленные летописцами выпусков первых наборов, чтобы убедиться, индивидуальными чертами, своеобразными талантами обладало подавляющее большинство воспитанников, и эти своеобразные черты и одаренности развивались в коллективе, то есть были востребованы товарищами, потому и совершенствовались, не без их содействия в формах сопротивления и одобрения.

Обратимся к "Субъективному взгляду очевидца на историю 6-го выпуска ЛНВМУ", как назвал свои воспоминания и размышления Роберт Борисович Семевский. Он вполне подробно и со знанием дела излагает порядок комплектования училища.

"В 1945 г. нам , абитуриентам Училища было в среднем около 10 лет. Только что кончилась длительная и кровавая война с фашизмом, на которой многие из нас потеряли своих родных и близких, большинство и сами сполна хлебнули горя и слёз: кто в блокадном Ленинграде, кто в эвакуации, а кто на фронте (И.Тищенко), оккупированной территории или в финском концентрационном лагере (А.Кузьмин).

Зачисляли нас в абитуриенты училища согласно заявлениям родителей или лиц их заменяющих. Однако в 1945 году никакой рекламы о приёме не было и подали заявления лишь те, кто каким-либо образом знал о приёме от знакомых по службе и т.д. Приём происходил как и в 1944 г. по установленным правилам, в соответствии с которыми поступающий должен был подходить по возрасту, образованию и здоровью для последующей учёбы в 3 классе училища, для чего надо было пройти медкомиссию и сдать вступительные экзамены за 2 класса средней школы. Однако только что кончилась война и многим подойти по всем параметрам было довольно сложно. Здесь начинались различные отступления. Тем не менее выдерживались общие принципы, гласившие, что в первую очередь преимущество при прочих равных условиях должно предоставляться детям-участникам войны (И.Тищенко), детям-сиротам, не имеющим матери и отца (В.Наумов, А.Кузьмин, Г.Парамонов, А.Тарханов и др.), или лишь одного из родителей (Ю.Бохоров, В.Вольский, В.Иванов, С.Карский, Е.Кондратенко, В.Муратов, Е.Павлов, М.Поздняков, В.Пушкарёв и др.). Далее преимущество получали дети, прошедших войну офицеров флота и армии (И.Самунин, Ю.Тарасов, А.Токарев, А.Чаликов, Ф.Андреев, И.Арский, Г.Зима, Р.Изачик, Е.Куликов и многие другие). Наконец некоторые, кто опоздал с заявлениями или по другим причинам, часто сами ходатайствовали перед командованием флота. Обычно это были отцы или матери-одиночки, добивавшиеся приёма у начальства самого разного уровня, с целью в эти суровые послевоенные годы отдать своего сына на учёбу в училище. Например, отец Марата Аржавкина – командир Сумской бригады речных кораблей добился приёма у главкома ВМС адмирала Н.Г.Кузнецова ССЫЛКА и получил его резолюцию о зачислении сына уже в 1946 г., мать В.Вольского добилась ходатайства о приёме сына через генерал-майора, зам. Начальника военного трибунала, за Юру Зиму ходатайствовал начальник ГУ ВМФ контр-адмирал Глинков, за В.Иванова – адмирал Исаков, за Женю Кондратенко – начальник управления по делам искусств Ленгорисполкома, за Мику Позднякова – зам. управделами АН СССР, за Володю Кустарёва – руководитель и режиссер Ленинградского ТЮЗа А.А.Брянцев (мама Володи была в годы войны зав. Педагогической частью театра). Приказ о зачислении Гриши Парамонова, пришедшего к нам в 1948 г., подписал начальник ВМУЗ ВМС вице-адмирал Виноградов, Игоря Лазо – тоже начальник ВМУЗ ВМС (Лазо учился с нами до 1950 г. и был списан за нарушения дисциплины). За А.А.Волкова, отчисленного в последствии в 1947 г., ходатайствовал некий полковник Баскаков – зам. Начальника УНКВД ЛО по кадрам, за А.Тарханова – дирекция Смольнинской больницы хроников, где лежала его мама, и т.д. и т. п. Ряд воспитанников был принят с учётом заслуг отцов. Например, у Алика Антоненко отец – лётчик, герой Советского Союза, погиб на фронте в 1941 г., отчим Саши Сергеева – известный лётчик-испытатель, герой Советского Союза генерал-майор В.К.Коккинаки (в последствии дважды Герой), отец Юры Осипова – лётчик - испытатель, погиб в 1945 г. при испытании трофейных немецких истребителей на аэродроме ЛИИ ВВС в Жуковском под Москвой, у Феликса Андреева отец – генерал-лейтенант, нач. штаба 7-й Армии ЛФ.

По данным за 1946 г. всего в ЛНУ в то время числилось: 1 рота - 80 чел.; 2 рота - 92 чел.; 3 рота - 76 чел.; 4 рота - 87 чел.; 5 рота - 84 чел.; 6 рота - 102 чел. (всего 521 чел.). Как видим, очевидно за счёт ходатайств, в 6 роту в конечном итоге было принято больше всего воспитанников. Интересно, что за 8 лет учёбы по разным причинам (неуспеваемость, дисциплина и пр.) мы растеряли около 30 чел., которых восполнили в 10 классе за счёт приёма в 1952 г. «подготов» из Саратовского подготовительного училища и нас - выпускников 6-го выпуска снова стало около 100 человек."

Биография 6-й роты позволяет понять многое о том времени, в ней оказалось больше всего воспитанников "с ходатайствами". Кстати, о времени, хотя и суровом, но более справедливом... Среди отчисленных, в том числе и за дисциплинарные проступки, немало было тех, кого зачисляли в училище с отступлениями от общего порядка. Большинство таких случаев оставим за пределами изложения. Исключение сделаем ради показательных и поучительных примеров.

Воспитанник со звучной исторической фамилией Лазо Игорь Эммануилович. Сын моряка, участника Великой Отечественной войны. В период

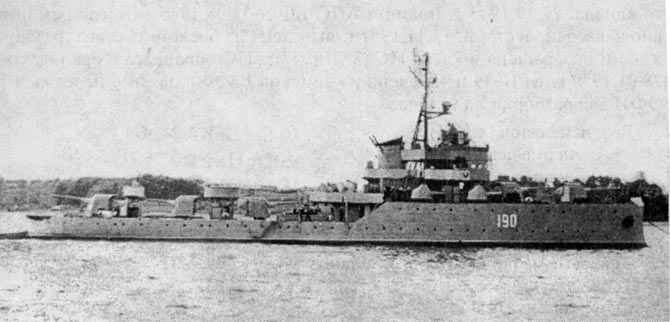

капитан лейтенант, затем капитан 3 ранга Лазо Эммануил Иванович командовал дивизионом канонерских лодок. Чуть подробнее об одной из лодок, со славной историей, как и большинство кораблей российского и советского флота.

(после 31 декабря 1922 г. - "Красное Знамя") (после 6 апреля 1959 г. - "ПКЗ-152") 1894 - 1960.

Зачислена в списки судов Балтийского флота 30 января 1895 года, заложена 15 декабря 1894 года на эллинге Нового адмиралтейства в Санкт-Петербурге, спущена на воду 9 ноября 1895 года, вступила в строй в 1897 году. С 28 августа 1899 года по август 1906 года - заграничный поход в составе международных сил по поддержанию мира и безопасности на острове Крит. Прошла капитальный ремонт котлов в 1908-1909 гг. В период первой мировой войны входила в состав морских сил Рижского залива. В 1915-1916 гг. боевая рубка была поднята на 0,9 метра, увеличены размеры носового мостика, убраны кормовой мостик и штурманская рубка. Перевооружена - 5 - 130/55, 1 - 76-мм зенитка. С 21 сентября по 6 октября 1917 года участвовала в Моонзундском сражении. 7 ноября 1917 года вошла в состав Красного Балтийского флота. С октября 1918 года по 1922 год находилась на долговременном хранении в Кронштадтском порту (одновременно были заменены котлы на 4 котла системы "Норман"). С 31 декабря 1922 года по 15 марта 1940 года использовалась в качестве учебной канонерской лодки. С 11 января 1935 года - в составе 2-го дивизиона бригады подводных лодок Морских сил Балтийского моря. Прошла капитальный ремонт. Во время Великой Отечественной войны участвовала в обороне побережья Финского залива и Ленинграда. 16 ноября 1942 года затонула у острова Лавенсари после попадания торпеды, выпущенной финским торпедным катером. 13 ноября 1943 года была поднята и 17 сентября 1944 года, после капитального ремонта, введена в строй. С 7 апреля 1956 года - учебная канонерская лодка, 13 марта 1959 года разоружена и обращена в плавучую казарму. 30 июня 1960 года исключена из состава флота и передана в ОФИ для разделки на металл."

Водоизмещение 1735 т. Размерения 72.26х13.1x3.35 м

Воружение 2 - 203/45, 1 - 152/45, 5 - 47 мм, 7 - 37 мм, 1 НТА 456 мм.

Бронирование - борт 76-127 мм, палуба 12.7-25 мм, рубка и орудийные щиты 25 мм

Механизмы 2 вертикальные машины тройного расширения 2097 л.с., 8 котлов Никлосса, 2 винта.

Скорость 14,5 узла. Дальность плавания 1200 миль. Экипаж 11 офицеров и 177 матросов

"Выйдя из ремонта и еще не сдав курсовых задач, "Красное Знамя" вступило в свою третью войну. Балтийский флот привлекался для содействия флангу войск Ленинградского военного округа на Карельском перешейке и к захвату островов в Финском заливе. В начале декабря части 70-й стрелковой дивизии были остановлены перед укреплениями бывшего русского форта Ино. По приказу командующего флотом для помощи армии был направлен дивизион канонерских лодок капитана 3 ранга Э.И.Лазо. В условиях суровой зимы, когда мороз доходил до 40 градусов, залив начал замерзать, и движение судов оказалось возможно только под проводкой ледоколов. Заняв позицию в 20 кбт от форта, лодки открыли огонь по площади - он оказался малоэффективным. Срочно организовали подвижный корректировочный пост. Всю первую неделю кампании канонерские лодки в сложных метеорологических условиях обстреливали побережье по заявкам сухопутных частей. В штормовую погоду орудия и надстройки покрывались льдом. По мере захвата побережья позиции лодок перемещались вместе с флангом. "Красное знамя" участвовало в перестрелке с батареями финнов на островах и уничтожило 6-дюймовое орудие. После временной стабилизации фронта канлодку отправили на зимовку." -

С 22 июня 1941 года по апрель 1942 года, -

О нем упоминают

Капитан 1 ранга Лазо Э.И. - кавалер флотоводческого ордена

Мать работала инструктором Горкома ВКП(б). Лазо Игорь Эммануилович был принят в по ходатайству начальника ВМУЗ ВМФ и проучился с 1945 по 1950 год. "Списан за дисциплинарный проступок." Какой? Можно и не трудно догадаться какой именно, поскольку в архиве зафиксирован факт о более позднем дисциплинарном проступке нахимовцев Икс и Игрек, не закончившемся отчислением: "... договорились по телефону с бывшим воспитанником Лазо и тот привез девочку на легковой машине к Домику Петра, те самовольно ушли с тренировки парадного полка, шинели расстегнуты, бескозырки сдвинуты на затылок, руки в карманах а Игрек еще и курил". Судьба Икса неизвестна, а игрек в дальнейшем командовал, и командовал успешно, атомоходом, затем в должности начальника штаба - дивизией подводных лодок.

Второй, не только показательный и поучительный, но и по-своему забавный случай, приведем чуть позже.

Относительно большинства воспитанников, у которых оказались "высокие покровители", можно с полным правом сказать, им просто повезло, вернее, или также повезло матери - вдове, отцу, занятому на службе. Известно, как соотносятся материальные затраты на Победу в Великой войне и на создание ракетно-ядерного щита. Однако не менее показательным оказалось бы сравнение затрат нервов, физических сил, жизни, "не стоя за ценой", через "не могу" до и после Дня Победы. Да, время было другое, люди жили по другим законам, а не как в анекдоте более позднего времени, отвечающим на вопрос, "почему сын генерала не может стать маршалом".

Только кажется парадоксом, но "изъятие" из семей, как правило, неполных, в том или ином смысле "неблагополучных", воспитание в коллективе сверстников, в окружении старших и младших воспитанников, давало очень даже неплохие результаты. Хочется привести слова нахимовца, мудрого человека, обозревающего итоги достойно прожитой жизни. Рассказ о нем и его отце последует сразу после этого затянувшегося введения.

"Хотелось бы с большой благодарностью вспомнить все то, что дали нам

и вся система нашей подготовки. Для меня это явилось большой жизненной школой, которая мне помогает всю жизнь. Очень жалко, что среди нахимовцев, учившихся в ЛНВМУ в первые годы его становления (1944-1950 гг.) не нашлось хорошего "писаки". Получилась бы книга почище

А в общем, если вспоминать об учебе и службе, то все прошло не зря. Но описать это не только интересно, но и очень долго. Мне это не по силам."

Один из отзывов на книгу и ее автора, простой, компетентный, заостренный:

- ЕДИНСТВЕННЫЙ педагог, подошедший к проблеме воспитания со стороны логики и здравого смысла. Уже только поэтому его книги следует читать всем. А книги его, помимо наличия в них полезной информации, отличаются замечательным слогом, тонким юмором, живым и образным языком."

А теперь а алфавитном порядке о сыновьях и их отцах. Часто сведений об отцах будет больше, и дело не в природе, которая де решила отдохнуть. Сыновья, хотя и уступали в количестве наград и в званиях отцам, чести отцов не срамили. Время, которое выпало на долю сыновей, - это все же другое по смыслу, ритмам и темпу, по требованиям время, время "холодной" войны.

Андреев Феликс Анатольевич (Фемистоклус, Фелька), сын генерала, родился в 1936 году. После Ленинградского Нахимовского училища закончил 1-е Балтийское ВВМУ (I ВВМУПП) в 1957 году, штурманский факультет, в числе лучших по успеваемости и получил право выбора места службы.

Семевский Р.Б.

Семевский Р.Б. "Выбрал Камчатку на ТОФе, где начал службу командиром рулевой группы пл 613 пр., потом стал командиром БЧ-1/4. С 1963 г. стал помощником командира на большой пл 611 пр., а через три месяца получил назначение старпомом на пл 673 пр. (дальнего радиолокационного обнаружения), на которой, находясь на боевом дежурстве и имея разрешение на самостоятельное управление пл, попал в аварию (взрыв газов и пожар во 2-ом аккумуляторном отсеке) при шторме 7-8 баллов. После данного ЧП получил «неполное служебное соответствие» и вновь служил на пл 611 пр. до 1966 г., когда приехал в Ленинград и 1 год учился на ВСОЛК, которые закончил с отличием в 1967 г., получил назначение на СФ на должность старпома пл 641 пр., а через 2 года становится её командиром."

Семевский Р.Б.

Семевский Р.Б. "В должности старпома и командира пл совершил 3 боевые службы, после чего пл в 1972 г. стала на ремонт в Кронштадте. Во время боевых походов из Полярного в Атлантику и Средиземное море неоднократно посещал порты зарубежных стран (Кубы, Египта, Сирии), участвовал в учениях «Океан», вновь попал в аварию (пожар пл) в Средиземном море. В 1972 г. медкомиссия признала его негодным к службе в плавсоставе и кадровики ВМФ предложили ему должность на берегу с понижением в окладе. Началась тяжба с управлением кадров флота, длившаяся около 2-х лет. В результате был вынужден подать в отставку и с 1974 г. в возрасте 38 лет ушел в запас. Вернувшись в Ленинград гражданским человеком, 16 лет работал председателем районного комитета ДОСААФ, а потом, с началом перестройки, 5 лет в коммерческих структурах. С 1997 г. не работает. В молодости активно занимался спортом: в 1960 г. был чемпионом ВВМУЗ и ТОФ по штанге (кандидат в мастера спорта), имеет свидетельство водолаза-подводника, в 1960 г. имел I разряд по стрельбе из пистолета, участвовал в автогонках и автоспринте."

Первоначально то, что отцом Феликса Анатольевича является именно генерал-лейтенант Андреев Анатолий Иосифович, командир 43 стрелкового корпуса, было только предположением. В карточке в архиве кратко указано, что отец - генерал-лейтенант, штаб 7-й армии, но ведь фамилия из "редких".

К счастью, мы живем в век "высоких технологий". Плюс двойная удача. Во-первых, общая для большинства выпускников Нахимовских училищ ориентация на непрерывное самообучение, следствие хорошо организованной системы воспитания и обучения. Во-вторых, "случайно" на сайте Одноклассники оказался зарегистрирован

который и подтвердил.

"Да, мой отец - Андреев Анатолий Иосифович, генерал-лейтенант 1900 года рождения, в период прорыва и снятия блокады Ленинграда командовал 43-м стрелковым корпусом. Со стороны Ораниенбаумского плацдарма прорвал блокаду и за Ропшей соединился в дивизией генерал-майора Симоняка Н.П. (они были хорошими приятелями). Дата - 27 января - для его родных особенно памятна, т.к. это и дата рождения отца.

Впоследствии отец воевал на других фронтах до конца войны. Окончил войну заместителем командующего армии. По памяти - у него было около 30 наград, и среди них три полководческих ордена - Суворова и Кутузова , орден Ленина и 4 иностранных. О прорыве блокады и снятии ее написано несколько книг, в которых есть строки о нем , он сам принимал участие в ряде сборников воспоминаний: "Пароль - "Победа", "Операция "Искра", "Ораниенбаумский плацдарм". После окончания войны отец преподавал в Академии Генерального штаба, потом был заместителем начальника Академии связи у нас в Ленинграде. Перенес четыре инфаркта и два инсульта. Демобилизовался. До конца своих дней был председателем комитета ветеранов Ораниенбаумского плацдарма и заместителем председателя комитета ветеранов войны в Ленинграде. Умер отец в 1973 году (очередной инфаркт). По решению партийных и советских органов был захоронен на мемориале защитников Ораниенбаумского плацдарма. Все его награды и другие реликвии были отданы в музей им. А.С. Суворова."

Воинское звание генерал-майора присвоено 7 мая 1940 года. С 25.03.1941 года по 14.09.1941 года - командир

С 30.09.1941 года по 14.05.1942 года командовал

За боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок 18 сентября 1941 года 161-я стрелковая дивизия была преобразована в 4-ю гвардейскую стрелковую дивизию. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 19 июня 1943 года награждена орденом Красного Знамени. Удостоена почётных наименований "Апостоловская" (февраль 1944) и "Венская" (17 мая 1945).

Андреев А.И.

"... Гвардейское боевое Красное знамя. С сегодняшней ночи его понесут впереди всей дивизии, оно будет осенять нас в жарких битвах, звать на новые подвиги во имя победы.

От деревни Мелеховская идет группа командиров. В руках одного из них, широкоплечего, в бекеше, завернутое в чехол Знамя. Генерал А. И. Андреев сильным, голосом подает команду:

— Под гвардейское Знамя, сми-и-рр-но!

Строевым шагом он идет навстречу и отдает рапорт члену Военного совета армии генерал-лейтенанту В. Ф. Яковлеву. Тот выходит на середину и снимает чехол со знамени. Ветер развертывает тяжелое шелковое полотнище с изображением В. И. Ленина. Раздается громовое «ура».

— Товарищи бойцы и командиры! — говорит генерал. — По поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик вручаю вам гвардейское боевое Красное знамя. Держите его крепко в своих руках. Оно завоевано кровью отважных воинов, отдавших свою жизнь за Родину в боях под Минском, Ельней и Тихвином. Оно воплощает в себе героизм личного состава дивизии и зовет вас на новые подвиги. Пронесите его через все сражения чистым и незапятнанным. Повсюду насмерть разите проклятого фашистского зверя!

А. И. Андреев принимает гвардейское Знамя, поднимает его высоко над головой, обходит полки. Дружное «ура» перекатывается от полка к полку, гремит долго-долго.

Командир дивизии снова выходит в центр, опускается на правое колено, целует край знамени. За ним опускаются на правое колено все, как один. [45]

Начальник политотдела батальонный комиссар Н. В. Ляпунов произносит гвардейскую клятву. Его голос звучит торжественно и сурово. За ним повторяют клятву бойцы, командиры и политработники дивизии:

— Клянусь высоко держать в своих руках гвардейское боевое Красное знамя!.."

На заключительном этапе Великой Отечественной войны во главе 43-го стрелкового корпуса принимал участие в

в ходе Восточно-Померанской,

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

Просьба к тем, кто хочет, чтобы не были пропущены хотя бы упоминания о них, например, в "Морских сборниках", в книгах воспоминаний, в онлайновых публикациях на сайтах, в иных источниках, сообщайте дополнительные сведения о себе: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. А мечтаем мы о том, чтобы собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Примерно четверть пути уже пройдена, а, возможно, уже и треть. И поэтому - еще и о том, что на указанные нами адреса Вы будете присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru