–Ч–∞—З–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Њ—Б—М —Б–±–ї–Є–ґ–∞—В—М—Б—П —Б –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –≤—А–∞–≥–∞ –і–Њ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞? –Т–Є–Ї—В–Њ—А –®–ї—С–љ—Б–Ї–Є–є –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, –≤ —З—С–Љ –і–µ–ї–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≤–Є–і–µ–≤, –Ї–∞–Ї —Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е ¬Ђ–µ–≥–µ—А–±–Њ—В–Њ–≤¬ї –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –Љ–∞—З—В–Њ–є –°—В–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ, –∞ –і–∞–ї—М–љ–Є–µ ¬Ђ–µ–≥–µ—А–±–Њ—В—Л¬ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є –Њ–≥–Њ–љ—М –Є–Ј –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е. –Т—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –±–Њ—А—В –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е ¬Ђ–Љ—С—А—В–≤—Г—О –Ј–Њ–љ—Г¬ї, –Ї—Г–і–∞ –Є—Е –њ—Г—И–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –°–Љ–µ–ї—Л–Љ –±—А–Њ—Б–Ї–Њ–Љ –Ы–Є—Е–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ –Є –®–ї—С–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М —В—Г–і–∞ –Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ—З—Г—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Т—А–∞–≥–Є —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї–Є—Б—М –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–∞–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Є–≥–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ј–≤–µ–љ–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Б–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –≤ –і—Л–Љ—Г.

–Ь–Њ—В–Њ—А—Л –Ј–∞—Б–Њ—Б–∞–ї–Є –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї –≥—А—Г–±—Л–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —В—Г–Љ–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±–Є–ї –њ–Њ –љ–Њ–Ј–і—А—П–Љ –Є –ї—С–≥–Ї–Є–Љ, —А–∞–Ј–і–Є—А–∞—П –Є—Е, –Ї–∞–Ї –љ–∞–њ–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ, –Ї–∞—И–ї—П—П, –≤—Б—С –ґ–і–∞–ї –њ–Њ–±–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –∞—В–∞–Ї–Є. –° –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ —Г —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–∞ —З–µ—А–µ–Ј –≤–µ—А—Е–љ–µ–µ –Њ–Ї–љ–Њ –≤ –њ–∞–ї—Г–±–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ—Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є –ї—О–Ї¬ї, –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–µ–љ –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л, –Є –µ—С –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –Њ–±–Є–і–љ–Њ–є.

¬Ђ–Э–µ —Г–і–∞–ї–∞—Б—М –∞—В–∞–Ї–∞, вАФ –њ–Њ–љ—П–ї –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ, –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ї—А–µ–љ–Є–ї—Б—П —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –Ї–∞—В–µ—А –≤ –Ї—А—Г—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–µ. вАФ –Т–Њ—В –µ—Б–ї–Є –±—Л –±—Л–ї –ґ–Є–≤ –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤...¬ї

–Ґ—Г—В –µ–≥–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –≤ —Е–Њ–і–Њ–≤—Г—О —А—Г–±–Ї—Г. –°—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –®–ї—С–љ—Б–Ї–Є–є –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Г—Й–µ–љ–Є—П –Њ—В –љ–µ—Г–і–∞—З–Є —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М—Б—П.

вАФ –Я—А–Њ–±–Њ–Є–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –≤—Б–µ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ. –Ч–∞–±–Є–≤–∞–µ–Љ –њ—А–Њ–±–Ї–∞–Љ–Є. –Ф–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–Є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. –Ґ–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л—Е –і–≤–∞ –±–∞–Ї–∞, вАФ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–ї –Р–љ–і—А–µ–є, —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П –Љ–Њ—А–µ –≤ —Б–µ—А–Њ–Љ –і—Л–Љ—Г.

–Я—Г—Б—В–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ—А–µ. –Ч–∞ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–µ—Б–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤. ¬Ђ–Х–≥–µ—А–±–Њ—В—Л¬ї, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ вАФ –і–Њ–±–µ—А–Љ–∞–љ-–њ–Є–љ—З–µ—А–∞–Љ, вАФ —Г–ґ–µ —А—Л—З–∞–ї–Є –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є. –Т–Њ—В –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–Є–ї—Г—Н—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Є–Ј –і—Л–Љ–∞, —В–Њ—В—З–∞—Б –Ј–∞–ї–∞—П–≤ –њ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є. –Э–Њ –Ґ—Г—З–Є–љ –Є –§–Є–ї–Є–љ–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Њ–≥–љ—С–Љ, —Г–і–∞—А–Є–≤ —В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В—Б–µ–Ї—Г. ¬Ђ–Х–≥–µ—А–±–Њ—В¬ї –Ј–∞–Ї–∞—З–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј —Е–Њ–і–∞ –Є, ¬Ђ–Р—Е—В—Г–љ–≥! –Р—Е—В—Г–љ–≥!¬ї, –±—Л–ї —В—Г—В –ґ–µ —А–∞—Б—В–µ—А–Ј–∞–љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–≤–Њ—А–Њ–є. –Т –і—Л–Љ—Г –Є –≤ —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–µ –њ–Њ–≥–Њ–љ–Є –≤—А–∞–≥–Є –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞ –њ–Њ–і–±–Є—В—Л–є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –Ї–∞—В–µ—А.

–Т—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–≤ –љ–∞–≤–µ—А—Е –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –±–µ–љ–Ј–Њ–Њ—В—Б–µ–Ї–∞, –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї —А–∞–љ–љ–µ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Љ—Г—В–љ—Л–Љ –і–Є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–≤—И–µ–µ –≤ —З—С–Љ-—В–Њ —Б–µ—А–Њ–≤–∞—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ–љ—О—З–µ–Љ, –≤—А–Њ–і–µ –љ–µ–≥–∞—И–µ–љ–Њ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Ї–Є. –Т —В—Г–Љ–∞–љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –Ї—Г–і–∞ —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є –Є –Ј–∞—З–µ–Љ. –Ф–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б–≤–Є—А–µ–њ—Л–Љ –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ, –±–µ—И–µ–љ–Њ –≤—А–∞—Й–∞—П –≤–Є–љ—В—Л.

–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –§—С–і–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤–ї–∞–і–∞—В—М —Б –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і–Њ–Љ. –Ґ–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ—Л –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ, –Њ–њ—П—В—М –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –Њ–њ—П—В—М –љ–µ –љ–∞—И–ї–Є —Ж–µ–ї–µ–є. –Ъ—В–Њ –ґ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї –љ–Њ–≤—Г—О —Б—Е–µ–Љ—Г –Ј–∞—Й–Є—В—Л? –Я—А–Є —Г–≥—А–Њ–Ј–µ –∞—В–∞–Ї–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Л —Г—В—Л–Ї–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ—Б–Њ–Љ –Ї –±–µ—А–µ–≥—Г –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л–Љ –±–∞—В–∞—А–µ—П–Љ. –° –Љ–Њ—А—П –Є—Е –Ј–∞—Б–ї–Њ–љ—П–ї–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –∞ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Њ—В—А—П–і ¬Ђ–µ–≥–µ—А–±–Њ—В–Њ–≤¬ї –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –≤ –і–≤–µ-—В—А–Є –Љ–Є–ї–Є. –Ъ–∞–Ї –љ–Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –§—С–і–Њ—А–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є –Њ–±—Е–Њ–і, –µ–Љ—Г –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –љ–Њ–≤—Л–є –њ—А–Њ—А—Л–≤ –±—Г–і–µ—В –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ –Є –≥–Є–±–µ–ї–µ–љ, –љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї, –≥–Њ—В–Њ–≤—П—Б—М –Ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ, –ґ–і–∞–ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –±—Л –µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–і—Л–≥—А–∞—В—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–Ј–∞–і–∞—З–Є—В—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О?

вАФ –®–ї—С–љ—Б–Ї–Є–є, –Ї–∞–Ї —В–∞–Љ —Г –≤–∞—Б? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤ –≤ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–Њ–љ –Є —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ—В–≤–µ—В:

вАФ –Э–Њ—А–Љ–∞... –Я—А–Є—С–Љ...

вАФ –Э–µ –Ј–∞–±—Л–ї–Є –µ—Й—С –Я–°–Я? –¶–Є—Д—А–Њ–≤—Л–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П?

–Т –Я–°–Я, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ ¬Ђ–Я—А–∞–≤–Є–ї–∞—Е —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П¬ї, –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М —В–∞–±–ї–Є—Ж–∞ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ј—Г–±—А—П—В –≤—А–Њ–і–µ —В–∞–±–ї–Є—Ж—Л —Г–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –§—С–і–Њ—А–Њ–≤ –Є–Љ–µ–ї –≤ –≤–Є–і—Г —Д–ї–∞–≥ ¬Ђ–і–µ–≤—П—В—М¬ї, –њ–Њ–і—К—С–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–∞—З—В–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В: ¬Ђ–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –≤—Б–µ –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б¬ї. –Э–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–Њ—З–љ–µ–µ –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ—В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П, —З—В–Њ–±—Л –≤—А–∞–≥ –љ–µ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞—В—М.

–Т. –Я. –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤

вАФ –Т–∞—Б –њ–Њ–љ—П–ї, вАФ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –®–ї—С–љ—Б–Ї–Є–є. вАФ –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ—О –ї—О–±–Њ–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї.

–Ґ—А–µ—В—М—П –∞—В–∞–Ї–∞ –≤—Л–і–∞–ї–∞—Б—М —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ, –њ–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤–∞, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–є, –љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ. –Э–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞–ї —Г–±–Є—В—Л–є —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї –С–Њ–і—А–Њ–љ.

–°—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –°—В–µ–њ–∞–љ –Ґ—Г—З–Є–љ –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ. –£ –љ–µ–≥–Њ –Њ–±–ї–Є–њ–ї–∞ —И—В–∞–љ–Є–љ–∞, —Е–ї—О–њ–∞–ї–Њ –≤ —Б–∞–њ–Њ–≥–µ, –∞ –±–Њ–ї—М –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–∞.

вАФ –Ґ—А—Г–љ–Њ–≤! –Ф–∞–≤–∞–є –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї—Г! вАФ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —А—Л—З–∞–ї –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В—З–Є–Ї.

–Т–Њ—А–Њ–љ—С–љ—Л–є —Б—В–≤–Њ–ї –Ф–®–Ъ —Б —А—С–±—А–∞–Љ–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ–µ—А–µ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –њ–Њ—И—С–ї —Б–Є–Ј—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–≤–Њ–і–∞–Љ–Є. –С—А—Л–Ј–≥–Є –Њ—В –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–њ–∞–і–∞—П –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї, –≤–Ј–і—Г–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—Г–Ј—Л—А—П–Љ–Є –Є –Ј–∞–њ–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–ї—М—О, –Ї–∞–Ї –њ–ї–µ–≤–Ї–Є –љ–∞ –Ї–∞–ї—С–љ–Њ–Љ —Г—В—О–≥–µ.

вАФ –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –≤—Л —А–∞–љ–µ–љ—Л! вАФ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –®–ї—С–љ—Б–Ї–Є–Љ –≤ —Е–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ.

вАФ –Ь–Њ–ї—З–Є, вАФ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Ј—Г–±—Л –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В. вАФ –°–µ–є—З–∞—Б –љ–µ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ...

¬Ђ–Х–≥–µ—А–±–Њ—В—Л¬ї –Њ–њ—П—В—М —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ї—Г–Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ –Є —И–ї–Є –ї–Њ–± –≤ –ї–Њ–±. –Ш—Е –Њ—А—Г–і–Є—П –Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—Г—И–Ї–Є —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Є –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—П —В—А–∞—Б—Б—Л, –±–ї—С–Ї–ї—Л–µ –њ—А–Є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –Ф–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤, –≤–Ј–і—А–∞–≥–Є–≤–∞—П, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –њ—Г–ї–Є –Є –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Є. –Э–∞ –°—В–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±–µ–љ–Ј–Њ–Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –і—Л–Љ. –Р–љ–і—А–µ–є –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ —В–Њ—В—З–∞—Б –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Є–Ј –Љ–∞—И–Є–љ—Л. –У–Њ—А–µ–ї–Є –±—А–µ–Ј–µ–љ—В–Њ–≤—Л–µ —З–µ—Е–ї—Л —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤. –С—Л—Б—В—А–µ–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —А–≤–∞–љ—Г–ї–Є –±–µ–љ–Ј–Њ–±–∞–Ї–Є, —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ —Б–≥—А—С–± —З–µ—Е–ї—Л –≤ –Њ—Е–∞–њ–Ї—Г, —Б–і–µ–ї–∞–ї —И–∞–≥ –Ї –±–Њ—А—В—Г –Є —В—Г—В –ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї: –Ј–∞ –±–Њ—А—В –љ–µ–ї—М–Ј—П. –С—А–µ–Ј–µ–љ—В –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—М –њ–Њ–і –≤–Є–љ—В—Л –Є –Њ–±–ї–Њ–Љ–∞—В—М –Є—Е. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ —Б –≥—А—Г–і–Њ–є —В–ї–µ—О—Й–Є—Е —З–µ—Е–ї–Њ–≤ –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї –Ї –Ї–Њ—А–Љ–µ. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –Љ–µ—В–µ–ї—М—О –љ–µ—Б–ї–Є—Б—М —Б–љ–∞—А—П–і—Л –Є –њ—Г–ї–Є. –®–∞–≥, –µ—Й—С —И–∞–≥, –µ—Й—С, –Є —З–µ—Е–ї—Л –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г.

–Э–∞–і –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤–Ј–≤–Є–ї–∞—Б—М —А–∞–Ї–µ—В–∞. –Ъ—А–∞–є–љ–Є–µ ¬Ђ–µ–≥–µ—А–±–Њ—В—Л¬ї, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤ —Е–Њ–і, –љ–∞—З–∞–ї–Є –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞—В—М –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ.

–Ь–Њ–Љ–µ–љ—В –±—Л–ї –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї–∞—Е —И–ї–µ–Љ–Њ—Д–Њ–љ–∞ —Г –®–ї—С–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–∞–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞:

вАФ –°–Є–≥–љ–∞–ї ¬Ђ–і–µ–≤—П—В–Ї–∞¬ї, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О: —Б–Є–≥–љ–∞–ї ¬Ђ–і–µ–≤—П—В–Ї–∞¬ї. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М!

–®–ї—С–љ—Б–Ї–Є–є, –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–≤: ¬Ђ–Т–∞—Б –њ–Њ–љ—П–ї...¬ї, —А–µ–Ј–Ї–Њ –Ї—А—Г—В–∞–љ—Г–ї —И—В—Г—А–≤–∞–ї. –Э–∞–Ї—А–µ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞ —Б –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М. –°–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Ї –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–Љ –±–Њ—А—В–∞–Љ.

вАФ –Ґ—А—Г–љ–Њ–≤! –Ф–∞–≤–∞–є –µ—Й—С –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї—Г! вАФ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –°—В–µ–њ–∞–љ –Ґ—Г—З–Є–љ.

–†–∞–і–Є—Б—В –љ–µ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П. ¬Ђ–Э–∞—И—С–ї –≤—А–µ–Љ—П —Б—В—Г—З–∞—В—М –Љ–Њ—А–Ј—П–љ–Ї–Њ–є –љ–∞ –Ї–ї—О—З–µ?¬ї вАФ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ—С–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В—З–Є–Ї, —Б–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Ј–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї–Њ–є –Є —В—Г—В –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –Њ—Е–љ—Г–ї, –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤ –љ–∞ –њ—А–Њ–Љ–Њ–Ї—И—Г—О –Њ—В –Ї—А–Њ–≤–Є –љ–Њ–≥—Г.

–Ъ—А—Г–њ–љ—Л–є —Б–љ–∞—А—П–і, —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В–Є–≤ –±–Њ—А—В, –≤–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –≥—А–Њ–Љ—Л—Е–љ—Г–ї –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є —О–љ–≥–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ґ–Ї–∞—З–µ–љ–Ї–Њ. –£–ґ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –і—Г–±–Њ–≤—Л–є —Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї, —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—Й–Є–є —А–µ–±—А–Њ –Ї–∞—В–µ—А–∞ —Б –±—А—Г—Б–Њ–Љ –њ–Њ–і–њ–∞–ї—Г–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В–Є—П.

–Ґ–Ї–∞—З–µ–љ–Ї–Њ, –Њ—В–њ—А—П–љ—Г–≤, –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ —Г—Ж–µ–ї–µ–ї. –Ю–љ –≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –†—Л–Љ–∞—А–µ–≤ –ї–µ–ґ–∞—В –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–Њ—В–Њ—А–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А—Л —П—А–Њ—Б—В–љ–Њ –≤–Њ—О—В, –Ї—А—Г—В—П—В—Б—П вАФ –Є–Љ —Е–Њ—В—М –±—Л —Е–љ—Л.

–Ѓ–љ–≥–∞ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—З—М, –љ–Њ –Р–љ–і—А–µ–є –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ –Њ—З—Г—Е–∞–ї—Б—П —Б–∞–Љ. –Ю–љ –≤—Б—В–∞–ї, –Љ–Њ—В–∞—П –±–∞—И–Ї–Њ–є, –Њ—Й—Г—Й–∞—П –≤ –љ–µ–є –љ–µ–Ї–Њ–µ –Ј–∞—В–Љ–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї –≥–ї–∞–Ј—Г –ї–∞–і–Њ–љ—М. –Х–є –±—Л–ї–Њ —В–µ–њ–ї–Њ –Є –ї–Є–њ–Ї–Њ. –Ч–∞—Б–ї–Њ–љ–Є–ї –њ—А–∞–≤—Л–є –≥–ї–∞–Ј –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї –і—А—Г–≥–Є–Љ —А–≤–∞–љ—Г—О –і—Л—А—Г –≤ –±–Њ—А—В—Г. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–Ї—А—Л–ї –ї–µ–≤—Л–є –Є —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П: –≥–ї—П–і—П—В –Њ–±–∞. –Т —В–Њ–є —А–≤–∞–љ–Њ–є –і—Л—А–µ –≤–Є–і–љ–µ–ї–Њ—Б—М –Ї–Є–њ—П—Й–µ–µ –Љ–Њ—А–µ –≤ —З–∞—Б—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ –њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ, –∞ –±–∞–≥—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ґ–Ї–∞—З–µ–љ–Ї–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –†—Л–Љ–∞—А–µ–≤—Г, —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –≤ –Ї—А–Њ–≤–Є—Й–µ, –Є –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї —Г –љ–µ–≥–Њ –Є–Ј –љ–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Г—О –і—Г–±–Њ–≤—Г—О —Й–µ–њ–Ї—Г. –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ —Б–Љ—Г—В–Є–ї—Б—П: –Ј—А—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–њ—Г–≥–∞–ї —А–µ–±—П—В. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Є–Ј –њ–∞–ї—М—Ж–∞ —В–Њ–љ–Ї–Њ–є —Б—В—А—Г—С–є –±–Є–ї–∞ –Ї—А–Њ–≤—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–њ–∞—З–Ї–∞–ї–∞, –њ—А–Є –њ–∞–і–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ–Њ —А–µ–±—А–Њ. –Э–Њ –≤—Б—С —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є —Б—Г—Й–Є–µ –њ—Г—Б—В—П–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞–±—Л–ї–Є—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ—В–Њ—А—Л –≤–і—А—Г–≥ —Б—В–∞–ї–Є —Б–љ–Є–ґ–∞—В—М –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л. –Ю—Й—Г—В–Є–≤ —Н—В–Њ –њ–Њ —В–µ–Љ–±—А—Г –≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞, —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –Њ—В–≤—С—А—В–Ї—Г.

¬Ђ–Х–є-–±–Њ–≥—Г, –љ–µ —Г–Љ–Њ–Љ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, –≤ —З—С–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞, вАФ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ–љ –њ–Њ—В–Њ–Љ. вАФ –Я–Њ —Г–Љ—Г –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Љ–Њ—В–Њ—А, –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ–і–∞—З—Г —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, –Љ–∞—Б–ї—П–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г, –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, –±–Њ–≥–∞—В–∞—П –Є–ї–Є –±–µ–і–љ–∞—П —Б–Љ–µ—Б—М¬ї. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –Ї–∞—А–±—О—А–∞—В–Њ—А—Г –Є –њ—А–Њ–±–Є–ї –Ј–∞—Б–Њ—А–µ–љ–љ—Г—О —Б–µ—В–Ї—Г –Њ—В–≤—С—А—В–Ї–Њ–є. –Ф–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М —В–Њ—В—З–∞—Б –љ–∞–±—А–∞–ї –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л.

–Ѓ–љ–≥–∞ –†—Л–Љ–∞—А–µ–≤, –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є–≤—И–Є—Б—М —В–∞–Ї–Є–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, —Б–і–µ–ї–∞–ї —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ –Љ–Њ—В–Њ—А–µ. –°–∞—И–∞ –Ъ–Њ—Б—Г–ї–Є–љ вАФ –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ. –Ѓ–љ–≥–Є –≤–µ–ї–Є —Б–µ–±—П –Ј–∞–њ—А–∞–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –°–∞—И–∞, —А–∞–±–Њ—В–∞—П, –љ–µ –Њ—В–љ–Є–Љ–∞–ї –ї–∞–і–Њ–љ–Є –Њ—В –ї–Є—Ж–∞. –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ –±—А–Њ—Б–Є–ї –≤ –љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Њ–Ї –≤–µ—В–Њ—И–Є. –Ъ–Њ—Б—Г–ї–Є–љ, –Њ–±–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–∞–ї–µ—Ж –љ–Њ–≥—В–µ–Љ –≤–≤–µ—А—Е. –Э–∞ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–Љ –≤ –≥—А–Њ—Е–Њ—В–µ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є —П–Ј—Л–Ї–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–≤ —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ: ¬Ђ–Т—Б—С –≤ –љ–Њ—А–Љ–µ!¬ї –Т–Њ—В —Б —Н—В–Њ–є ¬Ђ–љ–Њ—А–Љ–Њ–є¬ї —О–љ–≥—Г –Ъ–Њ—Б—Г–ї–Є–љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –±–Њ—П –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М. –Р —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Є –≤–Є–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї —Д–∞—И–Є—Б—В.

–°–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –Ї–∞—В–µ—А–∞ –≤ —Б–∞–Љ—Л–є —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ –Њ–љ —Г—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–µ–≥–µ—А–±–Њ—В–Њ–≤¬ї.

вАФ –Ф—Л–Љ! вАФ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –®–ї—С–љ—Б–Ї–Є–є.

–Р–љ–і—А–µ–є –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ —Е–Љ—Г—А–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —З—В–Њ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Э–µ –≤–µ–і–∞—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В—А–µ—В—М—П –∞—В–∞–Ї–∞ –Ј–∞—Е–ї–µ–±–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ, —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –љ–µ –Њ–і–Њ–±—А—П–ї. ¬Ђ–°—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—А—В–µ—В—М—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П, вАФ —Б —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і—Г–Љ–∞–ї –Њ–љ, вАФ —В–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–ї–µ—З–Є—В—М –Ї–∞—В–µ—А –Є –љ–µ –љ–∞–є—В–Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –і–ї—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і¬ї. –Ъ–∞—В–µ—А–∞, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ–∞, —Г–±–µ–≥–∞–ї–Є –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ, –Ј–∞—Б–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –і—Л–Љ–Њ–Љ.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л—Е –≤–і–Њ–≥–Њ–љ, ¬Ђ–µ–≥–µ—А–±–Њ—В—Л¬ї –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –°—В–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –≤ –±–∞–ї–ї–Њ–љ —Б –Ї–Є—Б–ї–Њ—В–Њ–є. –Х–і–Ї–∞—П –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В—М, —Б—В–µ–Ї–∞—П —Б –њ–∞–ї—Г–±—Л —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Л, –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–ґ—Г—Е —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—П –Є —Б –љ–µ–≥–Њ вАФ –≤ —В—А—О–Љ. –°–Њ–µ–і–Є–љ—П—П—Б—М —Б –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є, –Ї–Є—Б–ї–Њ—В–∞ —А–∞–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–∞ –µ—С. –Ю—В—Б–µ–Ї –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї—Б—П –≤–Њ–љ—О—З–µ–є –і—А—П–љ—М—О, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ —Г–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —Б–ї—С–Ј—Л –Є –љ–µ–±–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —Б –Њ–≤—З–Є–љ–Ї—Г. –Э–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А—Л —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є, –Є –Њ—В–Њ–є—В–Є –Њ—В –љ–Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –±–∞–ї–ї–Њ–љ —Б –Ї–Є—Б–ї–Њ—В–Њ–є –Њ–њ—Г—Б—В–µ–ї, –і—Л–Љ–Њ–≤–∞—П –Ј–∞–≤–µ—Б–∞ –Є—Б—Б—П–Ї–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –Є –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ –і–∞–ґ–µ –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П. –Э–∞–і–Њ–µ–ї–Є –µ–Љ—Г –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л: ¬Ђ–Ф—Л–Љ!¬ї, ¬Ђ–°—В–Њ–њ –і—Л–Љ!¬ї, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї—Г. –°—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –®–ї—С–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ј–∞–ґ–µ—З—М –і—Л–Љ–Њ–≤—Л–µ —И–∞—И–Ї–Є вАФ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –±–Њ—З–Ї–Є, —Г–Ї—А–µ–њ–ї—С–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Є—Е —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–і—Л –Є —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є —Б –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞.

–Ю–і—Г—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ ¬Ђ–µ–≥–µ—А–±–Њ—В—Л¬ї –µ—Й—С –і–Њ–ї–≥–Њ —И–∞—А–Є–ї–Є –≤–Њ –Љ–≥–ї–µ —Б—А–µ–і–Є –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–Є—Е –Є –њ–ї—О—О—Й–Є—Е—Б—П –і—Л–Љ–Њ–Љ –±–Њ—З–µ–Ї. –Т—А–∞–≥ –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–±–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–∞, –Є–Ј—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–µ, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є–µ –≤–Њ–ї–Є –Ї –њ–Њ–±–µ–і–µ, —А–µ–Ј–≤–Њ –±–µ–≥—Г—В –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –љ–∞ —А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д–∞—И–Є—Б—В—Л –±–µ—А–µ–≥–ї–Є –≤—А–Њ–і–µ —И–Ї–∞—В—Г–ї–Ї–Є –Ъ–∞—Й–µ—П –С–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–≥–Њ. –Э–∞–є—В–Є-—В–Њ –љ–∞—И–ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —З–µ—В–≤—С—А—В–∞—П –∞—В–∞–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ –ї–µ–≥—З–µ. –Э–∞ –°—В–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –Ј–∞–і–µ–ї–Њ –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –њ–∞–љ–µ–ї—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–∞. –°—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ —Г–љ–Є–Љ–∞–ї –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–µ –Љ–∞—Б–ї–Њ, —Е–ї–µ—Б—В–∞–≤—И–µ–µ –Є–Ј –њ—А–Њ–±–Є—В–Њ–є —В—А—Г–±–Ї–Є. –Ю–±–Љ–Њ—В–∞–≤ —В—А—Г–±–Ї—Г –Ї—Г—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ–Ј–Є–љ—Л, –Њ–љ –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–ї –µ—С —В—Г–≥–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –Љ–µ–і–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є. –Ю–і–Є–љ –≥–ї–∞–Ј —Г –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ–∞ –Ј–∞—В—С–Ї, –њ–Њ —А—Г–Ї–∞–Љ –µ–≥–Њ —В–µ–Ї–ї–∞ –Ї—А–Њ–≤—М, –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–∞–љ–љ–∞—П —Б –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ –Љ–Є–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ. –†—П–і–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –†—Л–Љ–∞—А–µ–≤ —З–Є–љ–Є–ї –±–µ–љ–Ј–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і. –Ы–µ–≤—Л–є –Љ–Њ—В–Њ—А –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞–ї, –љ–µ —Б–±–Є–≤–∞—П—Б—М —Б —А–Є—В–Љ–∞. –С–Њ—А—В–Њ–≤–∞—П –Њ–±—И–Є–≤–Ї–∞ –Є –≤–µ—А—Е –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —А–Њ—Б—Б—Л–њ—М—О –Ј–≤—С–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–∞ –≤ –Њ—А–µ–Њ–ї–µ –±–µ–ї–Њ–є —Б–Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є —Й–µ–њ—Л.

–Т –Ј–Є—П—О—Й–µ–є –і—Л—А–µ –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–і–∞ –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ –≤–і—А—Г–≥ —Г–≤–Є–і–µ–ї —Е–≤–Њ—Б—В –њ–∞–і–∞—О—Й–µ–є –Ј–∞ –±–Њ—А—В —В–Њ—А–њ–µ–і—Л. –Т–Є–љ—В—Л –µ—С, —А–∞—Б–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞—П—Б—М, –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–Љ –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ. –Ъ–∞—В–µ—А, —Б–Ї–Є–љ—Г–≤ —В–∞–Ї–Њ–є –≥—А—Г–Ј, –Њ–±–ї–µ–≥—З—С–љ–љ–Њ –≤—Л–њ—А—П–Љ–Є–ї—Б—П –Є —В—Г—В –ґ–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞–±–µ–Ї—А–µ–љ—М –≤ –ї–Є—Е–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В–µ. –Ю–њ—П—В—М –Њ—Б—В–Њ—З–µ—А—В–µ–≤—И–Є–є –і—Л–Љ —А–≤–∞–ї –≥–ї–Њ—В–Ї–Є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј –≤—Л—И–Є–±–∞—П —Б–ї–µ–Ј—Г. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–ї—Б—П –і—Л–Љ, –Њ–љ–Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є. –°–≤–Њ–µ–≥–Њ ¬Ђ–і—Л–Љ–∞¬ї –љ–∞ –°—В–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.

–Ь–Є–љ—Г—В —З–µ—А–µ–Ј –њ—П—В—М –Є–Ј —Е–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г —Б–±–∞–≤–ї—П—В—М –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л –Љ–Њ—В–Њ—А–∞–Љ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ —Б–Ї—А—Л—В–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –≤—Л—Е–ї–Њ–њ. –С–Њ—Ж–Љ–∞–љ –§–Є–ї–Є–љ–Њ–≤ –Њ—В—Б—В–µ–≥–љ—Г–ї —А–µ–Љ–µ—И–Њ–Ї —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–∞—Б–Ї–Є –Є –≤–і—А—Г–≥ —Г–≤–Є–і–µ–ї –љ–∞ —Б—В–∞–ї–Є –≤–Љ—П—В–Є–љ—Л. –Х–≥–Њ —В—А–Њ–љ—Г–ї–Є –Ј–∞ –љ–Њ–≥—Г. –°–љ–Є–Ј—Г, –≤ –њ—А–Њ—С–Љ–µ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–њ–∞ –≤ –Љ–∞—И–Є–љ–љ—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї, –≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –≤—Б–Ї–ї–Њ–Ї–Њ—З–µ–љ–љ–∞—П, –Њ–і–љ–Њ–≥–ї–∞–Ј–∞—П, –Ї–Њ–њ—З—С–љ–∞—П –Љ–∞—Б–Ї–∞.

вАФ –Э—Г –Ї–∞–Ї? –Э–µ –Ј—А—П? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Љ–∞—Б–Ї–∞ –≥—Г—Б—В—Л–Љ –±–∞—Б–Њ–Љ –Р–љ–і—А–µ—П –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ–∞. вАФ –Ь—Л –≤–Ј—А—Л–≤–Њ–≤ –љ–µ –Ј–∞—Б–µ–Ї–ї–Є.

вАФ –Э–µ –Ј—А—П, вАФ –њ–∞—Б–Љ—Г—А–љ–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ. вАФ –С—Л–ї–Њ –і–≤–∞ –≤–Ј—А—Л–≤–∞. –Ш –µ—Й—С –Ї–∞–Ї–Є—Е! –Р —Б —В–Њ–±–Њ–є —З–µ–≥–Њ?

вАФ –Ґ—А–∞—Е–љ—Г–ї–Њ –і—Г–±–Њ–≤–Њ–є —Й–µ–њ–Ї–Њ–є, вАФ –Ї—А–Є–≤–Њ —Г—Е–Љ—Л–ї—М–љ—Г–ї–∞—Б—М —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –Љ–∞—Б–Ї–∞. вАФ –Т—А–Њ–і–µ –Ї–∞–Ї –і–µ–і–∞ –©—Г–Ї–∞—А—П.

–§–Є–ї–Є–љ–Њ–≤ –љ–µ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П.

вАФ –Ы—С–љ—О –Ґ—А—Г–љ–Њ–≤–∞ —Г–±–Є–ї–Њ, вАФ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ–љ.

–Э–∞ –Љ–Њ—А–µ –±—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ –Є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ. –І–∞—Б—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є 3вАУ30 —Г—В—А–∞. –І–µ—В—Л—А–µ –∞—В–∞–Ї–Є, –≤–Љ–µ—Б—В–Є–≤—И–Є–µ –≤ —Б–µ–±–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є: –Є —А–∞–љ–µ–љ–Є—П, –Є –≥–Є–±–µ–ї—М –±–Њ–є—Ж–Њ–≤, –Є —Б–ї–∞–≤–љ—Г—О –њ–Њ–±–µ–і—Г, вАФ —Г–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В —И–µ—Б—В—М –Љ–Є–љ—Г—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ґ–Ъ–Р-114 –њ–Њ–і–љ–Є–Љ—Г—В –≤ –°–∞–ї–Љ–µ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ —Б–ї–Є–њ–µ, —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Р–љ–і—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –†–Є—Е—В–µ—А —Б –Љ–µ–ї–Ї–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ –љ–∞—Б—З–Є—В–∞–µ—В 283 –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Л –≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Є –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –°—В–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ—А–∞. 104 –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Л –љ–∞—Б—З–Є—В–∞–ї–Є –≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Ґ–Ъ–Р-13. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞—В–µ—А–∞ —Б–њ–∞—Б–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ї—С–≥–Ї–∞—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П –Њ–±—И–Є–≤–Ї–∞. –Ъ—А—Г–њ–љ—Л–µ —Б–љ–∞—А—П–і—Л, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –њ—А–Њ—И–Є–±–∞—П –і–Њ—Б–Ї–Є, —Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї–Є –≤—Л–ї–µ—В–∞—В—М —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є –≤–Ј—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г–ґ–µ –≤ –Љ–Њ—А–µ.

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤–Є—З –§—С–і–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤—С–ї –Є—В–Њ–≥–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –∞—В–∞–Ї–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П:

вАФ –Ы–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ы–Є—Е–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ—В–Њ–њ–Є–ї —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В –≤–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —З–µ—В—Л—А–µ —В—Л—Б—П—З–Є —В–Њ–љ–љ —Б –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —З–µ—В—Л—А–µ –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤–∞. –°—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –®–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є –µ—Й—С ¬Ђ–µ–≥–µ—А–±–Њ—В¬ї –≤–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–Љ –±–Њ—О...

вАФ –Ъ–∞–Ї–Є–µ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В–µ –Њ—И–Є–±–Ї–Є? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –љ–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–Т.–Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є–љ.

вАФ –Я–Њ–≤—В–Њ—А—П—О: –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ—Л —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В, —Н–°-–Ъ–∞-—Н–† –Є —Н–°-–Ъ–∞, вАФ —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –§—С–і–Њ—А–Њ–≤, –Є–Љ–µ–љ—Г—П —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Є–Ї –Є ¬Ђ–µ–≥–µ—А–±–Њ—В¬ї —Б–Њ–Ї—А–∞—Й—С–љ–љ–Њ: –°–Ъ–†, –°–Ъ–Р. вАФ –Р –µ—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–± –Њ—И–Є–±–Ї–∞—Е, —В–Њ –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –њ—Г—В—М –і–ї—П –љ–∞—Б –љ–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П.

вАФ –†–∞–Ј–±–µ—А—С–Љ—Б—П, вАФ –Њ—Б—В—А–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є–љ.

–Т—Б—С —И–ї–Њ –Ј–∞–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ: –≤—Л—З–µ—А—В–Є–ї–Є –Ї–∞–ї—М–Ї–Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є–ї–Є —Б –њ–Њ–±–µ–і–Њ–є, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї–Є –љ–∞–≥—А–∞–і–љ—Л–µ –ї–Є—Б—В—Л. –Ч–∞—В–µ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М —Г –і–Њ–Љ–Є–Ї–∞ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є: –Ї—В–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–Ї—Г, –∞ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л.

–°—В–∞—А—И–Є–є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В–µ—Ж –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Ґ—А—Г–љ–Њ–≤ –±—Г–і—В–Њ —Б–њ–∞–ї. –Ш–≤–∞–љ–∞ –ѓ—А–Њ—И–µ–љ–Ї–Њ —В–∞–Ї –Є —В—П–љ—Г–ї–Њ —В—А—П—Е–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–Њ: ¬Ђ–І–µ–≥–Њ –і—А—Л—Е–љ–µ—И—М? –Т—Б—В–∞–≤–∞–є! –Ю—В–і–Њ—Е–љ—С–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л!¬ї

–Я–Є—Б–∞—А—М –Є–Ј —И—В–∞–±–љ–Њ–є –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–Є –Њ—В–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–є –±–Є–ї–µ—В –Ы—С–љ–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є вАФ —Б –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О –Є –њ–µ—З–∞—В—П–Љ–Є, вАФ –Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –±–ї–∞–љ–Ї –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В—М—О —Е—А–∞–±—А—Л—Е. –Р –≤–µ–і—М –Ы—С–љ—О –Ґ—А—Г–љ–Њ–≤–∞ –ґ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–±—Л–≤–Ї—Г –Љ–∞—В—М. –Ю–ї–µ–љ—М–Ї–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї —Б–≤–∞–і—М–±–µ. –Ш–≤–∞–љ –ѓ—А–Њ—И–µ–љ–Ї–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ—С—А—В–≤–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –≤—З–µ—А–∞—И–љ–Є–є —И—Г—В–ї–Є–≤—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –Є –≤–і—А—Г–≥ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–љ–Ј–Є–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–∞ —Б –Ю–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –љ–µ –±—Г–і–µ—В –і–µ—В–µ–є. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ–љ–Є —В–Њ–ґ–µ –Ї–∞–Ї –±—Л —Г–±–Є—В—Л. –Я–Њ–≥–Є–±–ї–Є, –µ—Й—С –љ–µ —А–Њ–і–Є–≤—И–Є—Б—М. –°—В–∞—А—И–Є–є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В–µ—Ж –Ґ—А—Г–љ–Њ–≤ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ –±–Њ—О. –≠—В–Њ –µ—Й—С –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М. –Р –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –і–µ—В–µ–є –µ–≥–Њ –Є –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤... –Ш—Е-—В–Њ –Ј–∞ —З—В–Њ?

–Я—Г–ї–µ–Љ—С—В—З–Є–Ї—Г –°—В–µ–њ–∞–љ—Г –Ґ—Г—З–Є–љ—Г –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї —Б–љ–∞—А—П–і–∞ –і–Њ—Б—В–∞–ї —А–∞–і–Є—Б—В–∞, –≤–љ–Є–Ј—Г –і–Њ—Б—В–∞–ї, –≤ –Ї–∞—О—В–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞, –∞ –љ–µ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ. –Ю—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї –њ—А–Њ–±–Є–ї –±–Њ—А—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ —Н–±–Њ–љ–Є—В –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї–∞ –Є –≤–Њ—И—С–ї –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Ґ—А—Г–љ–Њ–≤–∞, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ–Њ–і—В—С–Ї–∞. –°–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ, –∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ–Њ–µ вАФ —В—А–Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Љ–µ—В—А–∞. –Э–Њ—Б–Є–ї –±—Л –Ґ—А—Г–љ–Њ–≤ —Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–∞—Б–Ї—Г, –Є –Љ–Њ–≥ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е.

–Э–Њ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –Ї–∞—Б–Ї—Г —Б —А–∞–і–Є–Њ–љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є? –Ш –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј –Ї–∞—Б–Њ–Ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е. –Ч–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –і–µ—А–µ–≤–Њ –љ–µ –±—А–Њ–љ—П, —З—В–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–∞, –љ–µ—В —Г –љ–Є—Е –і—А—Г–≥–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л. –Э–Њ –±–Њ—А—В–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ—А–∞ –Ї—А–∞—Б–Є–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –Љ–∞—Б–ї—П–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є —Б–µ—А–Њ–≥–Њ, —И–∞—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ, —Ж–≤–µ—В–∞, –Ї–∞–Ї –Є –ї—О–±—Г—О —Б—В–∞–ї—М. –С–Њ—А—В–Њ–≤–∞—П –Њ–±—И–Є–≤–Ї–∞ –Ї–∞—В–µ—А–∞ –њ–Њ–Ї–∞ —Ж–µ–ї–∞, –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ...

–Ф–Њ—А–Њ–≥–∞ —Б –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞ –≤ –°–∞–ї–Љ–µ –Ї—А—Г—В–Њ –Є–і—С—В –њ–Њ–і –≥–Њ—А—Г. –°—В–µ–њ–∞–љ –Ґ—Г—З–Є–љ –њ—А—Л–≥–∞–ї –њ–Њ –љ–µ–є —Б –Ї–Њ—Б—В—Л–ї—С–Љ. –Я–µ—А–µ–±–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є. –Ъ—В–Њ –Њ—Е–∞–ї, –Ї—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П, –Ї—В–Њ –њ–Њ–љ—Г—А–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї. –Р–љ–і—А–µ–є –Ь–∞–ї—П–Ї—И–Є–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –£—В—С—Б–Њ–≤–∞. –Ч–∞—З–µ–Љ –µ–Љ—Г –њ–µ—В—М –µ—А—Г–љ–і—Г: ¬Ђ–Т–µ–і—М —В—Л –Љ–Њ—А—П–Ї, –Ь–Є—И–Ї–∞, –Љ–Њ—А—П–Ї –љ–µ –њ–ї–∞—З–µ—В...¬ї? –Ґ–∞–Ї –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В! –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –£—В—С—Б–Њ–≤ –≤–Ј—П–ї?

вАФ –Э—Г –∞ –≤ –±–Њ—О? вАФ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤.

вАФ –Т –±–Њ—О вАФ –і—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, вАФ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–ї –Р–љ–і—А–µ–є –Њ—В—Б—Л—А–µ–≤—И–Є–Љ –±–∞—Б–Њ–Љ. вАФ –Ґ–∞–Љ –љ–µ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ... –Ґ–∞–Љ –љ–∞–і–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М...

–£—Б–µ–љ–Ї–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–Є—В–∞–ї—М–µ–≤–Є—З

–У–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є —Г–ґ–∞—Б–∞—О—Й–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –µ—Б—В—М –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —О–љ–≥–Є. –•–Њ—В—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В —О–љ–≥ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е: –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –°–°–°–† –С–Њ—А–Є—Б–∞ –®—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤–∞, –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Я–Є–Ї—Г–ї—П (–µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞ "–Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є —Б –±–∞–љ—В–Є–Ї–∞–Љ–Є" –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Њ —И–Ї–Њ–ї–µ —О–љ–≥) , –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Т.–У—Г–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞, –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –Т. –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤–∞, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т.–Ъ. –Ъ–Њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞, –Э.–Т. –£—Б–µ–љ–Ї–Њ. -

–£—Б–µ–љ–Ї–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–Є—В–∞–ї—М–µ–≤–Є—З вАУ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є (–Р–Я–Ы) ¬Ђ–Ъ-133¬ї –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞.

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П 16 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1927 –≥–Њ–і–∞ –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ (—Б 1965 –≥–Њ–і–∞ вАУ –≥–Њ—А–Њ–і-–≥–µ—А–Њ–є) –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї 10 –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤. –Т 1942-43 –≥–Њ–і–∞—Е –≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —В—А–µ—Б—В–µ ¬Ђ–Ы–µ–љ–≥–Њ—А–Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –і–ї—П –љ—Г–ґ–і —Д—А–Њ–љ—В–∞.

–Т –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –§–ї–Њ—В–µ —Б –Љ–∞—П 1943 –≥–Њ–і–∞. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П "–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж" —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ, –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В, –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ, –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–Є–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Њ–є, —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є (—Б –Љ–∞—П 1943 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –Є—О–љ—М 1948 –≥–Њ–і–∞). –І–ї–µ–љ –Т–Ъ–Я(–±)/–Ъ–Я–°–° —Б 1947 –≥–Њ–і–∞.

–Т 1951 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –Є –љ–∞—З–∞–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–∞—Е –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

–£—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –≤ 1959 –≥–Њ–і—Г –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –Є–Љ–µ–љ–Є –Т.–Ш. –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, –Э.–Т. –£—Б–µ–љ–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В, –Є –≤ 1966 –≥–Њ–і—Г —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї—А—Г–≥–Њ—Б–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї.

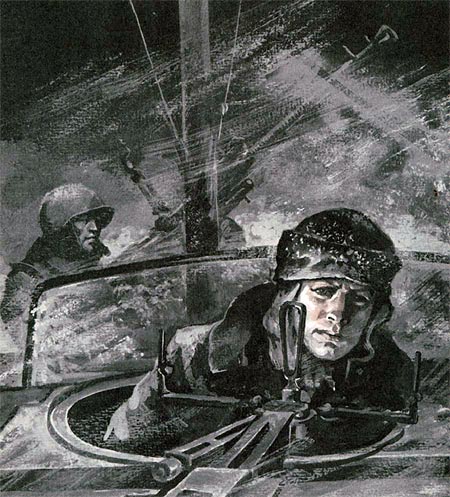

–Ч–∞–і–∞–љ–Є–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ! –Ъ–∞—А—В–Є–љ–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤–∞, 1967 –≥–Њ–і. -

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.

–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є.

–°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru