Это общежитие когда-то было где семьи жили, отгородившись друг от друга материей. Потом здание разгородили, наделав отдельных комнат от 10 до 20 квадратных метров и заселив их семейными рабочими. Я считаю, что нашей семье повезло. Второй и третий этажи имели один общий коридор, с каждой стороны которого размещалось по 10 комнат. В центре коридора стояла раковина с двумя кранами холодной воды. Уборная одна на этаж, выгребного типа без слива воды. Для обогрева в каждой комнате стояла дровяная печь, поэтому для хранения дров были построены сараи. Как только становилось на улице тепло, вся молодёжь и ребятишки уходили спать в эти сараи. Летом мы могли гулять сколь угодно долго в своём дворе, а затем шли спать. Проконтролировать наш распорядок было невозможно, да и ни к чему, так как мы не злоупотребляли доверием своих родителей и никогда не позволяли себе чего-нибудь предосудительного. Так вот в чём повезло нашей семье и ещё некоторым семьям. Первый этаж нашего общежития был почему-то разделён на 3 отсека со своими входами. В нашем отсеке было три комнаты, а напротив каждой комнаты был ещё тёмный чулан площадью около 10 квадратных метров. Раковина у нас была тоже на 3 семьи. Правда, туалета долго не было, надо было ходить в общий туалет на 2 этаж. Комната была в виде буквы Г, так как часть нашей комнаты занимал общий тамбур для входа с лестничной клетки. Тем не менее, когда мы впятером въехали в свою комнату, радости нашей не было предела. В комнате поместилась кровать, на которой спали сестры, кушетка, на которой спал брат, двухстворчатый шифоньер и стол. Мы с мамой на ночь стелили на полу между кушеткой и кроватью, и нам очень хорошо спалось. Сестрам на работу ходить было очень близко, нам с братом в школу тоже. Только маме стало дальше ходить на работу. Можно, конечно, было ездить на трамвае, но на счету была каждая копейка, поэтому мама ходила на работу пешком. Мы с братом старались сами найти денег на мелкие расходы типа кино, мороженое, как и все мальчишки нашего двора.

Почему у него сегодня другой вкус?

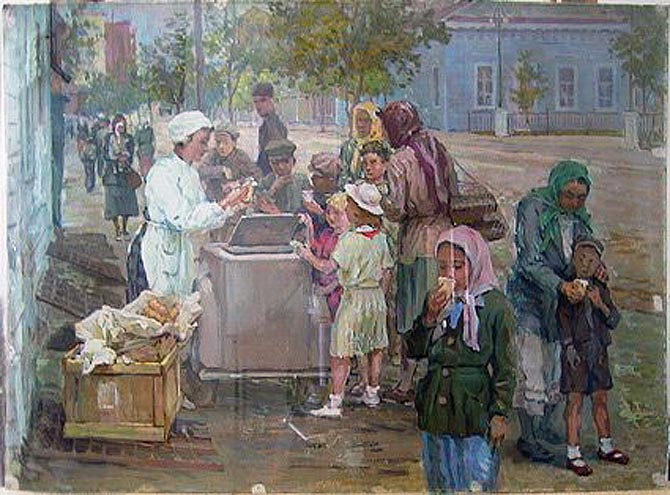

Для этого мы собирали утильсырьё, металлолом. Очень хорошо платили за кости. Собирали дома очистки и продавали их тем, кто держал дома какую-нибудь скотину. Все находили какой-нибудь источник заработать небольшие деньги, много нам и не надо было. В нашем дворе почти никто из мальчишек не курил, о девчонках я уж и не говорю. Если бы в то время кто-то из девчонок закурил, то ей бы не дали жить спокойно. Спиртным тоже никто не баловался. Для обогрева первого этажа было проведено с фабрики паровое отопление, и периодически по трубам пропускали пар, конденсат от которого сливался на улицу. Этот пар не пропадал даром, потому что как только труба начинала парить, народ вёдрами собирал конденсат и использовал его для стирки и других нужд. Для приготовления пищи в коридоре у нас стояла дровяная плита, но готовили все на электроплитках или керогазах. Единственно что меня волновало, можно ли было в случае чего спастись на плите от пришедшего дьявола. Ходило много разговоров, что умершие приходят в дом в человеческом обличье, только с лошадиными копытами и спастись от них можно было только забравшись на печку. У нас печки не было, а только плита.

Жизнь налаживалась. Старшая сестра Рита закончила 10 классов в вечерней школе и поступила в Ивановский учительский институт. После окончания института её направили по распределению в село Малая Кандала Ульяновской области, где она проработала в школе 3 года. Из её однокурсниц более всех запомнилась Тоня Перминова, в замужестве Туманова, с которой они часто приходили к нам домой заниматься, много времени проводили вместе.

Нашими соседями по комнатам были семья Улыбиных, дядя Коля и тётя Сима и их дети Надя, Лёва, Лена и Костя. В другой комнате жила семья Глуховых, дядя Миша, тётя Фая и их дети Эля, Нина и Боря. Тётя Сима мне часто поручала посидеть с её младшими детьми. Роль няньки у меня получалась очень неплохо. Дядя Коля и дядя Миша работали на фабриках механиками, тётя Фая - мастером производственного обучения, а тётя Сима - в клубе при фабрике билетёром. Вечерами она постоянно стирала бельё своих ребятишек в корыте у нашей единственной раковины, кажется, что другим она ничем и не занималась.

Со временем дядя Коля отгородил свою комнату вместе с частью коридора, увеличив свою общую площадь, так как его комната была крайней, провёл в свой тамбур водопровод, чем значительно облегчил жизнь тёти Симы.

В соседнем трёхкомнатном отсеке в одной из комнат поселилась семья Рыженко. Отец двух прелестных девушек Люды и Жени был начальником охраны фабрики, ходил в галифе, хромовых сапогах, перетянутый ремнями, наверное, бывший офицер. Его дочери нравились всем мальчишкам нашего двора, а любовь наша в этом возрасте выражалась своеобразно: дёрнуть за косу, стукнуть слегка. Был случай, когда мне от их отца поступило суровое предупреждение, чтобы я близко к ним не подходил. Но мы же были соседи по отсекам и нам приходилось встречаться и общаться. Женю ещё больше все полюбили после того, как посмотрели фильм «Тимур и его команда». По-моему, каждый понедельник в кинотеатрах менялась кинокартина, а в «Центральном» вроде два раза в неделю.

Каждый считал своим долгом сходить посмотреть новый фильм, а потом все обменивались впечатлениями. Кроме новых фильмов мы почти каждый вечер ходили смотреть кино в наш фабричный клуб. Особенно интересно нам было смотреть приключения Тарзана, индийские фильмы, много было и отечественных интересных фильмов. С детства мы полюбили Бориса Бабочкина, Алексея Грибова, Михаила Жарова, Игоря Ильинского, Веру Марецкую, Николая Симонова, Аллу Тарасову, Михаила Царёва, Бориса Чиркова и многих других. После просмотра каждого фильма всегда что-нибудь хорошее оставалось в душе, часто хотелось подражать положительным героям. Собираясь вечерами, мы обсуждали достоинства и недостатки и фильмов, и их героев.

Знакомство с семьёй Рыженко окончилось ничем. Их отца перевели по службе в какой-то город в области, и больше мы с ними не встречались. Как сложилась их жизнь, неизвестно.

С мальчишками и девчонками нашего двора мы все жили дружно. Друзья нашего детства Станислав и Ида Забываевы, Аля Жирнова, Андрей Николаев, Зоя Белова, Валерий и Вячеслав Худяковы, Иосиф Целевич, Володя и Галя Горшковы, Лев Филатов, Валя Махонова, Володя и Слава Резвановы, Боря Филиппов, Слава Мельков, Фая Демидова, Володя Красин, Валера Дунаев, Нина и Боря Глуховы, Эля Антонычева, Надя Улыбина, Таня Баланцева, Юля Исаева, Вася Пелевин, Коля Задумин, Боря и Ляля Пивоваровы, Вова Боровков, Толя Буденков и другие надолго остались в памяти. У многих из них были старшие братья и сестры, которые с нами не проводили время, но нас по-своему опекали, направляли на путь истинный, но плохому ничему не учили. Это Лёня и Гена Жданкины, Володя Забываев, Юра Жирнов, Рудольф Бурсиков, Слава Белянин, Геннадий Дунаев, Лев Горшков, Гера Пивоваров. По-разному сложились судьбы тех, с кем мы жили в одном дворе. Геннадий Дунаев закончил мединститут и вырос до главного хирурга областной больницы. Многие закончили институты, или техникумы. Во всяком случае стремление учиться было у всех, тем более, что в Иванове для этого были все возможности: институтов и техникумов для такого города было более чем достаточно и на любой вкус. Институты педагогический, энергетический, химико-технологический, сельскохозяйственный, медицинский, текстильный. Техникумов было около 15, почти по всем отраслям промышленности и городского хозяйства.

У большинства моих сверстников отцов не было, так как у многих они погибли на фронте, у некоторых судьба отца была тайной, Мои соседи дядя Коля Улыбин, дядя Миша Глухов, дядя Коля Боровков, дядя Серёжа Худяков, дядя Коля Филиппов, вот, пожалуй, и все отцы моих сверстников. Оставшиеся в живых мужчины после войны любили зайти в пивную, а в день получки выпивали от души. Порой их жёны с трудом приводили их домой. Они прошли всю войну, выжили, и я не знаю, стоило ли их осуждать за то, что они общались друг с другом в пивной. Главное, что их дети не спились и не стали алкоголиками, а выросли порядочными людьми.

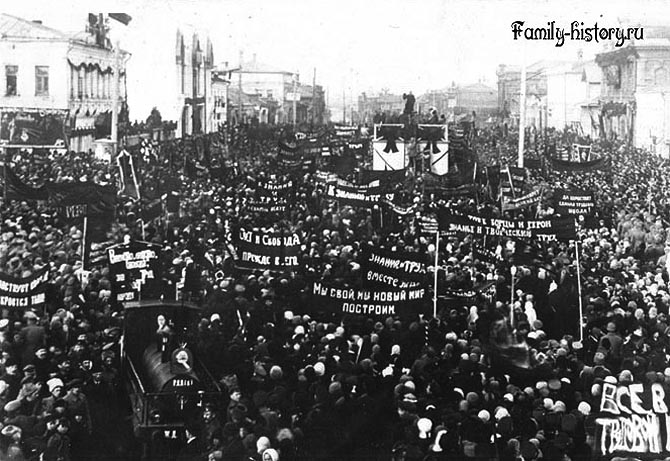

Фронтовики знают, что не просто найти себя, вдруг перестав воевать. Не у всех эта перемена получилась удачной после войны. Поэтому и заходили в пивнушки и всякого рода забегаловки мужики, особенно раненые, увечные. За стаканом вина или кружкой пива среди своих они отводили душу, подбадривали друг друга, но не все смогли выбраться из засасывающего болота. Некоторые становились бродягами, попрошайками, но большинство всё-таки находили своё место в жизни, найдя себе работу по силам: инвалиды без ног работали портными, сапожниками и на других работах. Жило в доме несколько мужчин пожилого возраста, это были уже дедушки: Костя Улыбин, дедушка Аракчеев и некоторые другие. Про них мы знали, что они относятся к когорте старых большевиков, активно участвовали в революционном движении. Мы знали, что в мае 1905 года в ходе всеобщей политической стачки Иваново-Вознесенских рабочих здесь был создан первый в России общегородской совет рабочих депутатов.

Иваново - довольно крупный город, центр Ивановской области. Он был преобразован в город из села Иваново и Вознесенского посада 2 августа 1871 года, но первое письменное упоминание о селе относится к 1561 году. В историю революционной борьбы город вошёл как Иваново-Вознесенск и именовался так до 27 декабря 1932 года. Город расположен в междуречье Верхней Волги и притока Оки - Клязьмы. До Волги всего 65 километров. Через город, разделяя его на две части, протекает река Уводь, с северо-восточной стороны в неё впадает небольшая, но знаменитая речка Талка, на восточной окраине другой приток - Харинка. В городе было много текстильных фабрик и несколько крупных машиностроительных заводов, поэтому каждый второй работник промышленности был текстильщиком, а каждый четвёртый — машиностроителем. Когда-то всё производство состояло из прялки и примитивного деревянного ткацкого станка. Готовые холсты из льна вначале просто отбеливали на берегах Уводи, лугах и склонах оврагов, но постепенно в среде предприимчивых ивановских ремесленников зародились красильный и набойный промыслы. Окрашивая ткань, получали однотонную цветную материю «крашенину», а когда использовали пряжу, окрашенную в разные цвета, получали «пестрядь». Вскоре местные умельцы начали изготавливать «манеры» - доски с каким-либо резным узором и с помощью их и масляной краски стали «набивать» (наносить) на ткань эти узоры. Ивановские набойки, пестрядь и крашенина пользовались очень большим спросом. Из крепостных выделилась богатая верхушка. Григорий Бутримов в 1742 году открыл в Иванове первую полотняную мануфактуру, где имелось около 50 деревянных ткацких станков. Через несколько лет появились мануфактуры Грачёва, Ялановского, Боброва, Гарелина, Куваева, Фокина, Зубкова, Кокушкина. В качестве сырья использовалась льняная пряжа, скупавшаяся в окрестных деревнях. Наряду с льноткачеством получила развитие и отделка холстов. Первую мануфактуру для их набойки в Иванове завёл в 1787 году искусный резчик форм крестьянин Осип Соков, став основоположником ситцепечатания. Постепенно на смену деревянным ткацким станкам пришли механические. Но рабочие ютились в лачугах слободок с названиями Ямы, Рылиха, Голодаиха, Сахалин и других.

Место, где стоял наш дом, было очень хорошим со всех точек зрения. Взрослым на работу ходить - пять минут. Рядом клуб фабрики, в котором почти каждый вечер показывали кино, по выходным были танцы, работали разные кружки, библиотека, вечерняя школа рабочей молодёжи. Мы старались не пропустить ни одного фильма. Билет стоил один рубль, но мы были изобретательны и наловчились ходить в кино без денег. Контролёром в клубе был очень порядочный и симпатичный дедушка, он же был и сторожем-смотрителем здания и жил в небольшой комнате на 1 этаже клуба вместе с женой. Был он немного подслеповат. Он отрывал от билетов часть с надписью «контроль» и выбрасывал в урну. Мы собирали эти кусочки, затем очень тщательно склеивали с той частью билета, которая оставалась у нас на руках, достигнув в этом деле такого совершенства, что только после долгого изучения можно было определить подделку. Всё шло гладко, пока в кино таким образом ходили несколько человек. Но дурной пример заразителен, по поддельным билетам стало ходить всё больше народа. Настал момент, когда в кассе было продано совсем мало билетов, а зал оказался полон. Этот факт очень заинтересовал директора клуба и он начал собственное расследование столь странного положения. Не знаю, сам он догадался или кто-то ему раскрыл нашу технологию подделки билетов, но он в течении некоторого времени лично проверял билеты, с позором изгоняя лжебилетников. Постепенно подделка билетов прекратилась. Стало неинтересно заниматься тем, о чём знает много народа. Учитывая, что мы жили по соседству с клубом и часто нашему дедушке - сторожу оказывали посильную помощь, он нас иногда пропускал и без билетов. Когда кино начиналось, касса закрывалась, и спустя некоторое время нас запускали в зал с просьбой не шуметь и не мешать зрителям. Да, ещё перед началом каждого фильма в течение 30 минут в зале играла и пришедшие в кино обычно танцевали.

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru