28 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1965 –≥–Њ–і–∞. –° —Г—В—А–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–Љ–µ—А—Л –Є —Г–±–µ–і–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ —А–∞–і–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А–љ–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –њ—А–Є—И–ї–∞ –≤ –љ–Њ—А–Љ—Г. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–Є–є –њ–Њ–Ј–∞–≤—З–µ—А–∞ –≤—Л–±—А–Њ—Б –≥–∞–Ј–Њ–≤ –±—Г–і–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞—В—М —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ. –У–і–µ-—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Њ—Е–ї–Њ–њ–∞–ї –њ—А–Є –≤–∞–Ї—Г—Г–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–ї–Є –њ—А–Є –≤—Л—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ —Е–Њ—В—М –Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ, –љ–Њ –љ–µ —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ.

4 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1965 –≥–Њ–і–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г—В—А–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А—Г—О—Й–Є–µ —Б—В–µ—А–ґ–љ–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –Є–Ј –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л. –Я—А–∞–≤–і–∞, —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А –µ—Й—С –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ ¬Ђ–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ¬ї –Ї—Б–µ–љ–Њ–љ–Њ–Љ. –Х—Б–ї–Є —Б–љ–Є–Ј–Є—В—М –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М, —В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В ¬Ђ—А–∞–Ј–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ¬ї, –Ј–∞ —Б—З—С—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞–њ–∞—Б —А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–љ–Є–Ј–Є—В—М –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А–∞ вАУ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є—В—М —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –ї–Њ–і–Ї–Є, –∞ —Н—В–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ—А–Є–≤–µ–і—С—В –Ї —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—О –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ –±–∞–Ј—Г.

–Ґ–∞–Ї –Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М. –°–љ–Є–Ј–Є–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–Њ—А—В—Г, —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А –≤–Њ—И—С–ї –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ ¬Ђ—А–∞–Ј–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї, –Ј–∞ —Б—З—С—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Б—С –µ—Й—С —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А—Г–µ—В –љ–∞ 35 –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤.

–Я—А–∞–≤—Л–є —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –Є—Б—Б—П–Ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –µ–≥–Њ —Е–≤–∞—В–Є—В —Б—Г—В–Њ–Ї –љ–∞ –њ—П—В—МвАУ—И–µ—Б—В—М...

6 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1965 –≥–Њ–і–∞. –Ы–µ–≤—Л–є —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ ¬Ђ—А–∞–Ј–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —З–µ–Љ—Г –Љ—Л –≤—Б—С –µ—Й—С –і–µ–ї–∞–µ–Љ –і–Њ 14 —Г–Ј–ї–Њ–≤.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Є—Б—Б—П–Ї–љ–µ—В ¬Ђ–њ–Њ–і–Ї–Њ–ґ–љ—Л–є¬ї –Ј–∞–њ–∞—Б —А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Є–Ї—В–Њ —В–Њ—З–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї—Б–µ–љ–Њ–љ–∞, –Њ—В—А–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О –Ј–Њ–љ—Г, –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–∞—П. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–Њ–є (–±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ, –і–Є—Б–њ–µ—А—Б–Є—О, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л) —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є –њ–µ—А–Є–Њ–і ¬Ђ—А–∞–Ј–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї, –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–∞ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П —А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є.

–Я–µ—Б—Б–Є–Љ–Є—Б—В—Л –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ—Г–Љ —Б—Г—В–Ї–Є. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ј–∞–≤—В—А–∞ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –ї–µ–≤—Л–є —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –Є –Є–і—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Ї–ґ–µ –і–љ—П —З–µ—А–µ–Ј —З–µ—В—Л—А–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–Ј—А–∞—Б—Е–Њ–і—Г–µ—В –Ј–∞–њ–∞—Б —А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б—З—С—В ¬Ђ—А–∞–Ј–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ—Л —Б–Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Є–Љ–µ—В—М —Е–Њ–і –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 8 —Г–Ј–ї–Њ–≤, –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ—А–Є–і—С–Љ –≤ –±–∞–Ј—Г –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ 18 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М –Є –Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В—Л. –≠—В–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –Ї—Б–µ–љ–Њ–љ–∞ –≤ –Ј–Њ–љ–µ —Б–Ї–Њ–њ–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Љ—Л –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л —В–∞–Ї –Є –±—Г–і–µ–Љ —З–µ—Б–∞—В—М –њ–Њ 14 —Г–Ј–ї–Њ–≤, –∞ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ –њ—А–Є–і—С–Љ 14 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П. –Т–Њ—В —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –њ–ї–∞–≤–∞—В—М –љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–µ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤.

8 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1965 –≥–Њ–і–∞. –Ы–µ–≤—Л–є —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Є–Ј —А–∞–±–Њ—В—Л —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, –≤—Л–≤–µ–і—П –µ–≥–Њ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–≥—А–µ–≤–∞ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Б–њ–ї–∞–≤–∞ –≤ –ґ–Є–і–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є.

–Ч–∞—В–Њ ¬Ђ—А–∞–Ј–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–∞ –љ—С–Љ –њ–Њ—И–ї–Њ –±—Г—А–љ—Л–Љ–Є —В–µ–Љ–њ–∞–Љ–Є. –Ф–љ—П —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –Љ—Л —Б —Н—В–Њ–≥–Њ —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –Њ–њ—П—В—М —Б–Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б–љ—П—В—М –і–Њ 40 –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –љ—Г –∞ –њ–Њ–Ї–∞ —В–Њ–њ–∞–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А–µ, —Б–љ–Є–Ј–Є–≤ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –і–Њ 12 —Г–Ј–ї–Њ–≤...

10 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1965 –≥–Њ–і–∞. –Х—Й—С –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–ґ–∞—А! –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 15 —З–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О —В–Є—И–Є–љ—Г –Њ–њ—П—В—М —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ, —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Я–Њ–ґ–∞—А –≤ —И–µ—Б—В–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ (—И–µ—Б—В–Њ–є –Њ—В—Б–µ–Ї вАУ —Н—В–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —В—Г—А–±–Є–љ), –≥–Њ—А–Є—В –Љ–∞—Б–ї–Њ –≤ —В—А—О–Љ–µ. –Ы–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –≤—Б—С —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Т–Я–Ы-52 (–≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞—И–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–∞) –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ —В—А–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –Ґ—А—О–Љ —И–µ—Б—В–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї –Ј–∞–ї–Є—В –њ–ї–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞–Љ–µ–≥–∞—Б—П—Й–µ–є –њ–µ–љ–Њ–є.

–Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–∞–љ–Є—П –Љ–∞—Б–ї–∞ –≤—Б—С —В–Њ—В –ґ–µ вАУ —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є—П. –Ъ—А–Њ—И–Ї–Є —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –≤–∞—Е—В—Л –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–Ј–∞—А—П–і–Ї–µ –†–Ф–£ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є —В—П–≥–Њ–є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–љ–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—Л –≤ —В—А—О–Љ. –Ъ–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Б –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є–Љ —В—А—О–Љ, –Њ–≥–Њ–љ—М, –і—Л–Љ, –њ–Њ–ґ–∞—А. –Ґ—А–µ—В–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є –Ј–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і! –≠—В–Њ —Г–ґ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, ¬Ђ–љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Є–µ —А–∞–Љ–Ї–Є –љ–µ –ї–µ–Ј–µ—В!¬ї

–Ч–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М 15000 –Љ–Є–ї—М, –Њ–±—Й–∞—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П вАУ 60 —Б—Г—В–Њ–Ї. –ѓ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–≤—С–ї –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Г—О —Е—А–Њ–љ–Є–Ї—Г —Н—В–Њ–≥–Њ, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П.

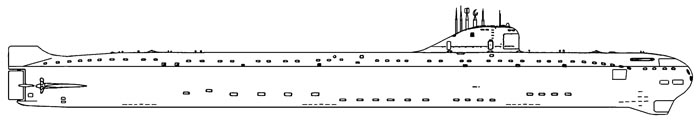

–Ч–∞–≤–µ—А—И–Є–≤ –≤—В–Њ—А–Њ–є –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і, –Ъ-27 –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –і–ї—П —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –≤ –°–µ–≤–µ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Б–Ї. –Я—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В—М —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Р–Я–Ы. –Я—А–Є –і–Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ—Б–µ–љ—М—О 1966 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г, –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –ї—С–≥–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј –љ–Њ–≤–Њ–є, —В–Њ–ґ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –Љ–∞–ї–Њ–Љ–∞–≥–љ–Є—В–љ–Њ–є —Б—В–∞–ї–Є, –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ—Й–Є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ. –°–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–є —Б—В–∞–ї–Є –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є –Є–Ј –љ–µ—С.

–Ю–±—К—С–Љ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б–ї–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Є —Б–і–∞—З–Є –Ј–∞–і–∞—З —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –∞—В–Њ–Љ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–є —В—А–µ—В–Є–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е. –†–µ—З—М —И–ї–∞, –Ї–∞–Ї —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Њ —В–Њ–Љ. —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–є—В–Є –±–µ–Ј –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ч–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —И–∞—А–∞.

–Э–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–µ—Б–ї–∞ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ—Г –Є –∞—В–Њ–Љ–Њ—Е–Њ–і—Г –і—А—Г–≥–Њ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ.¬ї

–Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ —П —Е–Њ—З—Г –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –Ї –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П–Љ —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–∞ –Т.–Т., –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ (1965) –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Р.–Я. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ. –Т–Њ—В, —З—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤ –Т.–Т.:

¬Ђ–£ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ 1965 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –±—Л–ї–Њ —Е—Г–ґ–µ –љ–µ–Ї—Г–і–∞. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Э–® (–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞) 11 –Ф–Є–Я–Ы 1-–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є 675 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ы–Є—Ж–µ, –Є–Љ–µ–ї –і–Њ —Н—В–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–њ—Л—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–і–ї–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ґ–Ю–§ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ 658 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, –Ј–∞ —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Ч–љ–∞—П –њ–Њ–≤–∞–і–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤–∞ 11-–є –Ф–Є–Я–Ы –Э.–§.–†–µ–љ–Ј–∞–µ–≤–∞, —П –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—О—Б—М, —З—В–Њ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –і–µ–ї–∞ –Э–® –Ј–∞ 1-2 —Б—Г—В–Њ–Ї –і–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–ї–Є–±–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Є —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Њ–љ –Љ–Њ–≥ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ. –Р —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞ –Р–Я–Ы –Ъ-27, —В–Њ –Њ–љ –Њ –љ–Є—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –љ–µ –Є–Љ–µ–ї. –Т–µ–і–µ–љ–Є–µ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є (–љ–µ –Ј—А—П –Њ–љ –і–Њ–Ї—В–Њ—А –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї).

–Т –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ 6-—В–Є –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В—П—Е –Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞—Е –Ј–∞ 60 —Б—Г—В–Њ–Ї –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–Ї—Г. –≠—В–Њ –ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є —П –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—О—Б—М, —З—В–Њ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–љ –Њ –љ–Є—Е –љ–µ –њ–Є—Б–∞–ї –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ.¬ї

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –і–≤–∞ —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л—Е –Є–љ—Ж–Є–і–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П –і–ї—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є –µ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –Є –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞—А—И–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б—П—Е.

–Ы–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ –£–Љ—А–Є—Е–Є–љ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Ї –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ—Г, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї –µ–≥–Њ –≤–ї–µ–≤–Њ —З–µ—А–µ–Ј –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї—Г—А—Б–Њ–≤–Њ–є —Г–≥–Њ–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 135 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ –Є –≤–і—А—Г–≥, –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї: "–Ч–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –±—Л—Б—В—А—Г—О, –Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –≤—Л–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ, —Б—А–Њ—З–љ–Њ –љ—Л—А—П–є –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 40 –Љ–µ—В—А–Њ–≤!"

–Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Р–Я–Ы —Г—И–ї–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞ "–°–ї–µ–≤–∞ 135 —И—Г–Љ –≤–Є–љ—В–Њ–≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞".

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤ –і–∞—С—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г: "–С–Њ–µ–≤–∞—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞, –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ–Љ—Б—П –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 140 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –Њ–±–µ —В—Г—А–±–Є–љ—Л вАУ —Б—А–µ–і–љ–Є–є –≤–њ–µ—А—С–і!" –Ъ–Њ–≥–і–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ–≤—С–ї –±–Њ–µ–≤—Г—О –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї—Г –Є –µ—С –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –Ї—Г—А—Б –ї–Њ–і–Ї–Є, —В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В–∞–љ–Ї–µ—А, —И–µ–і—И–Є–є —Б–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О 14 —Г–Ј–ї–Њ–≤, –≤–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 40 —В—Л—Б. —В–Њ–љ–љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ 5-—В–Є –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е –Њ—В –ї–Њ–і–Ї–Є –Є —И—С–ї –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ –Р–Я–Ы –Ъ-27 —И–ї–∞ –њ–Њ–і –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ —Б–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О 6 —Г–Ј–ї–Њ–≤, –ґ–Є—В—М –µ–є –Є –≤—Б–µ–Љ—Г —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ—Г –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М 2 –Љ–Є–љ—Г—В—Л...

–Т—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ —Б–њ–∞—Б–ї–∞ –ї–Њ–і–Ї—Г –Њ—В —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–µ–≥—А–∞–і–Њ–є. –Э–Њ –ї—Г—З—И–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–µ—В —Б–∞–Љ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤, –љ—Л–љ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–µ.

¬Ђ–Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–љ–Њ—О —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б–Ї–∞–ї–Њ–є –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –Ґ–Є—А—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –С–Њ—А—П –Х—Д—А–µ–Љ–Њ–≤ –њ–Њ—А–Њ–є —Б–ї–Њ–љ—П–ї—Б—П –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї —Б–∞–Љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ вАУ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г. –Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–є —П –љ–∞—Г—З–Є–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Н—Е–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞—И—С–ї –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г, —П –і–∞–ї –µ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г ¬Ђ–Є–Ј–Љ–µ—А—П—В—М –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –њ–Њ–і –Ї–Є–ї–µ–Љ¬ї. –Ю–љ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї, —П —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –ї–µ–љ—В—Г —Б–∞–Љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –Є –≤–Є–ґ—Г, —З—В–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –њ–Њ–і –Ї–Є–ї–µ–Љ —А–µ–Ј–Ї–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В—Б—П. –Я–µ—А–≤–Њ–µ, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –≤ –Љ–Њ–Ј–≥—Г –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Њ вАУ –Њ—И–Є–±–Ї–∞ –≤ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є, –Є–і—С–Љ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥. –Я–Њ—В –њ—А–Њ—И–Є–±. –Т—Л–±–µ–≥–∞—О –љ–∞ –¶–Я –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г –Ґ–Њ–ї–µ –У—Г–ґ–µ–ї–µ–љ–Ї–Њ: ¬Ђ–Ы–µ–≤–Њ –љ–∞ –±–Њ—А—В, –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–є –љ–∞ 40 –Љ–µ—В—А–Њ–≤!¬ї –°–∞–Љ –Ї —Н—Е–Њ–ї–Њ—В—Г. –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—В—М—Б—П, –Љ—Л –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б, –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –Ф–∞–ї–µ–µ –ї–µ–≥–ї–Є –љ–∞ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б вАУ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –У–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В –≥–ї—Г–±–Є–љ –≤ —В–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ (–Ш–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ, –Ї —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –Њ-–≤–∞ –°–Є—Ж–Є–ї–Є—П) –≥–і–µ-—В–Њ 2500вАУ3000 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ь—Л —И–ї–Є –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 80вАУ100. –Ш –≤–і—А—Г–≥, –µ—Б–ї–Є –Љ–љ–µ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–µ—В –њ–∞–Љ—П—В—М, вАУ 300-400 –Љ–µ—В—А–Њ–≤!!! –Ъ—Г–і–∞ –і–µ–ї–Є—Б—М —В—Л—Й–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤?! –Я–Њ—В–Њ–Љ —П –і–∞–ї –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–є –Њ—В—З—С—В –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О. –Я–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Г —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–∞—Б—М –ї–Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Љ–љ–Њ—О –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї–Є—П? –Ю–љ –і–∞–ї –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В. –ѓ —В–Њ–≥–і–∞ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї —В—А–Є –≤–µ—А—Б–Є–Є –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–µ–≥–Њ: 1) –њ–Њ–і –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї –Љ–Њ—Й–љ—Л–є —Б–ї–Њ–є —В.–љ. ¬Ђ–ґ–Є–і–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–љ—В–∞¬ї. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Я–Ы –і–∞–ґ–µ –ї–Њ–ґ–∞—В—Б—П –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –≥—А—Г–љ—В, –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є; 2) –њ–Њ–і –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї –Љ–Њ—Й–љ—Л–є –Ї–Њ—Б—П–Ї —А—Л–±—Л; 3) –њ–Њ–і –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Р–Я–Ы (—В–∞–Ї–Њ–µ –≤ –Љ–Њ–µ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –±—Л–ї–Њ). –Э–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —П —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –Љ—Л —И–ї–Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —Б–Ї–∞–ї—Г –њ—А—П–Љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤–Њ –≤—Б—С–Љ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –С–Њ—А—М–Ї–∞ –Х—Д—А–µ–Љ–Њ–≤, —В–Њ —З–∞—Б—В–Њ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Њ–љ –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –њ—А–Њ —В–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —З—Г—В—М –≤ —Б–Ї–∞–ї—Г –љ–µ –≤—А–µ–Ј–∞–ї–Є—Б—М.

.

–Р –≤–Њ—В —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Є–љ—Ж–Є–і–µ–љ—В–∞ —Б –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–Њ–Љ, —В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–µ –і–∞–ї –±—Л –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ, —В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—Б –ґ–і–∞–ї–Є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П.¬ї

–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤ —З–µ—А–љ–Њ–≤–Њ–Љ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ—О –Ј–∞–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–Э–∞ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –ї–Є—З–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ —Г–Ј–Ї–Њ—Б—В–Є вАУ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Я—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б –≤–µ–і—С—В –Ї –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–µ. –Ю—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б —Б–µ–±—П —Б–љ–Є–Љ–∞—О. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С–І-1, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤.¬ї

–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М, –≤–Њ—В –µ—Б–ї–Є –±—Л —В–∞–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –Љ–∞–µ 1968 –≥–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 1-–≥–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –Ы–µ–≤ –Я–∞—Б—В—Г—Е–Њ–≤, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Е–Є–Љ—Б–ї—Г–ґ–±—Л –Т–∞–і–Є–Љ –Ф–Њ–љ—З–µ–љ–Ї–Њ, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Є—Е —В—П–ґ—С–ї—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є.

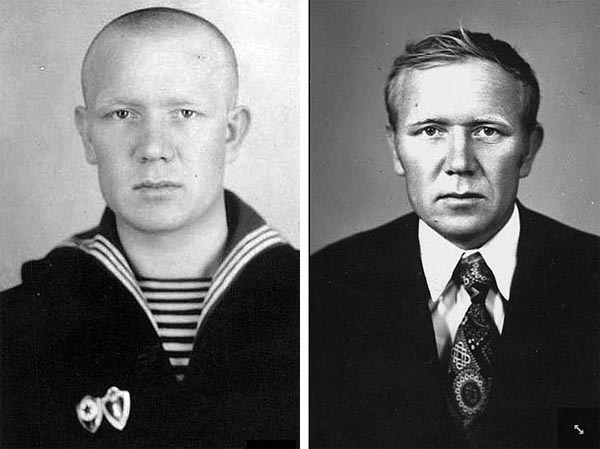

–Т–Њ—В –µ—Й—С —З—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М. –Т 2002 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є "–Ґ—А–∞–≥–µ–і–Є—П –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Ъ-27" —П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–∞–Ј–Є–ї –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Р.–Я.–Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ, –≤ –∞–і—А–µ—Б –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤–∞. –Ь–љ–Њ—О –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤, —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, вАУ "–ї—Г—З—И–Є–є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ —Д–ї–Њ—В–∞". –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї –Љ–µ–љ—П –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Њ—И–Є–±–Ї—Г. –ѓ —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞—О –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞—А—И–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, —Б–Њ–±—А–∞–≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: "–Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, —Б—В–∞–≤–ї—О –≤—Б–µ–Љ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б–ї—Г–ґ–±—Г —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞. –Т—Б–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л!"

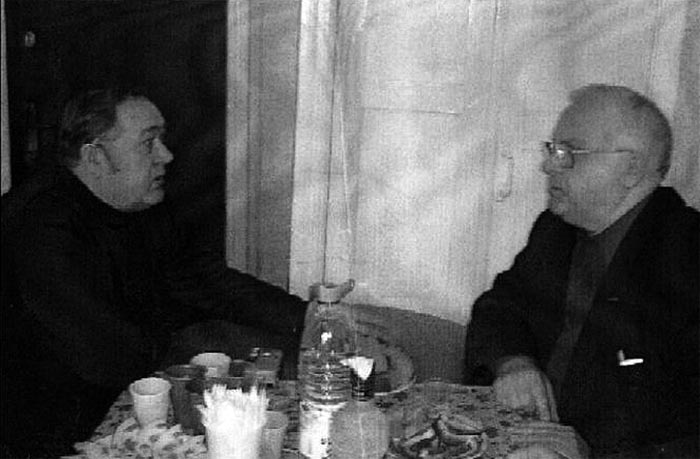

–Р–≤—В–Њ—А –Ї–љ–Є–≥–Є –Ь–∞–Ј—Г—А–µ–љ–Ї–Њ –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤, —Б–њ—А–∞–≤–∞ - —Н–Ї—Б-–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Т–Ь–° –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л, –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –С–µ–Ј–Ї–Њ—А–Њ–≤–∞–є–љ—Л–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З. –≥. –Ъ–Є–µ–≤.

–Т 2005 –≥–Њ–і—Г —П –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П —Б –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –С–µ–Ј–Ї–Њ—А–Њ–≤–∞–є–љ—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ 1970-—Е –≥–Њ–і–∞—Е —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ —Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Р–Я–Ы –Ъ-450 –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –Т.–Э. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞ –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–µ —В–∞–Ї: "–Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ вАУ –Љ–Њ—А—П–Ї –±—Л–ї –Њ—В–Љ–µ–љ–љ—Л–є, —Г—З–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –ї—О–±–Є–ї. –Ш —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАУ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З–µ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—З–Є—В—М, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е, —Б –Ї–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ—П–ї–Є, –∞ —А–∞—Б—В–Є–ї–Є. –°–Ї–∞–ґ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ: –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤ вАУ—Н—В–Њ –±—Л–ї —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –Њ—В –С–Њ–≥–∞!" –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ —П –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—О —В–Њ—З–Ї—Г.

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–Ї–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –њ—А–Њ–≤—С–ї —Г—З–µ–±–љ—Г—О –±–Њ–µ–≤—Г—О –∞—В–∞–Ї—Г (—Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Ь–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, —Б –Ї–µ–Љ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б –•–Њ–і—П–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ) –љ–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б–µ—Ж, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Б—О –µ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Г—О –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –∞—А–Љ–∞–і—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –Є –љ–∞–љ—С—Б —П–і–µ—А–љ—Л–є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є —Г–і–∞—А (–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є—П). –¶–µ–ї—М –±—Л–ї–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–∞... –Я–Њ—В–Њ–Љ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є, —А–µ–Ј–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П—П –Ї—Г—А—Б, –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л —Г—Е–Њ–і–Є—В—М –Њ—В –њ–Њ–≥–Њ–љ–Є. –Ш–±–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–њ–Є—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О —Б—Г–±–Љ–∞—А–Є–љ—Г.

–Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ —З–∞—Б—В–Њ —Г–њ—А–µ–Ї–∞–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї –≤ –Љ–Њ—А–µ —Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞—Е. –≠—В–Њ –Њ–љ –і–µ–ї–∞–ї –µ—Й—С —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е. –≠—В–Њ —П —Б–ї—Л—И–∞–ї –ї–Є—З–љ–Њ –Њ—В –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –І–µ—А–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г, –≤ 1950-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –Њ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤–∞ —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ –љ–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ.

–Т–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –І–µ—А–љ–Њ–≤. - –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–∞ "–Ґ–∞–є—Д—Г–љ" (2001 –≥.) –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ 40-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П 3-–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Я–Ы –°–§.

–Х.–Ф.–І–µ—А–љ–Њ–≤ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Т–µ–і—М –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ—А–Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е, –≤—Б—С –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –≤—Б–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ—Л –і–ї—П —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–Є. –Р –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Ї –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –±—Л–ї —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –•—Г—В—З–µ–љ–Ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є —В—Г—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ –Њ–ґ–Њ–≥–Є –љ–Њ–≥. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –і–ї—П –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Я–Њ–ґ–∞—А –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ—В—Г—И–Є–ї–Є. –Я–Њ–і–Њ—Б–њ–µ–≤—И–Є–µ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С–І-5 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –†–µ–Ј–љ–Є–Ї –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ—В—Г—И–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞–≥–∞—Б–Є–ї–Є –њ–ї–∞–Љ—П. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В—Г—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤ –і–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –≤—Б–њ–ї—Л—В—М —Б –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л 150 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –љ–∞ 40 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ—Г—О. –Э–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ –Љ–∞—П—З–Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—В–і—А–∞–Є—В—М –ї—О–Ї, –њ—А–Њ–≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В—Б–µ–Ї –≤ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є.

–Ъ–Њ—А–∞–±–ї—О –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є—В—М—Б—П –љ–∞ 40 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ—Г –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П –±–Њ—А—М–±–Њ–є –Ј–∞ –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В—М –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є.

–Я—А–Њ—И–ї–Њ –µ—Й—С –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤, –њ–Њ–Ї–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –≥–∞–Ј–∞. –Ш—Б—З–µ–Ј–ї–∞ –Ј–∞–≥–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М. –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –љ–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ—О –±–Њ–µ–≤—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г. –Ч–∞ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–Љ–µ–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –§—Л—В–Њ–≤. –Т–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –±—Л–ї–Є –љ–µ—Й–∞–і–љ–Њ –Њ—В—А—Г–≥–∞–љ—Л. –Э–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А—Л –љ–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е вАУ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –±–µ–і —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Г–ґ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –≤—Б—С —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П.

–Р–љ–і—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –•—Г—В—З–µ–љ–Ї–Њ (—Г–Љ–µ—А –≤ 2007 –≥.)

–Э–µ –≤—Б—С –±—Л–ї–Њ –≥–ї–∞–і–Ї–Њ –Є –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞. –Т–Њ—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —В–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ —А–∞–і–Є–Њ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Є –Ї –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, –љ—Л–љ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Ф–Њ–Љ–±—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З:

¬Ђ–Э–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–Њ—А—В—Г –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї–Њ –Ї—А—Л—И–Ї—Г —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ–∞—А–Њ–≥–µ–љ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є —Г –љ–∞—Б —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є, –Є –Љ—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ–њ—Л—В —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–Є–Љ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —Б –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ–±—К—С–Љ–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –і–µ–Ј–∞–Ї—В–Є–≤–∞—Ж–Є–µ–є. –†–∞–Ј–≥–µ—А–Љ–µ—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ–∞—А–Њ–≥–µ–љ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ–µ–љ–Є—О –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ —А–∞–і–Є–Њ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О. –ѓ –љ–µ –Ј–љ–∞—О, —З–µ–Љ –±—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Н—В–∞ –∞–≤–∞—А–Є—П, –µ—Б–ї–Є –±—Л –µ—С –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї —Б—А–∞–Ј—Г –У—А–Є—И–∞ –†–∞–Є–љ–∞ –Є –Љ—Л –µ—С –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є. –Ф–Њ–Ј–Є–Љ–µ—В—А–Є—Б—В—Л –≤–Ј—П–ї–Є –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —А–Њ—Б—В —А–∞–і–Є–Њ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞. –Ь–µ–љ—П —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–і–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –љ–∞ –њ—Г–ї—М—В–µ, –Є —П –Ј–∞–љ—П–ї—Б—П —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –°–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–∞—А–Њ–≥–µ–љ–µ—А–∞—В–Њ—А –±—Л–ї –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ. –Ґ–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –Ї—А—Л—И–Ї–Є вАУ 350 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ –¶–µ–ї—М—Б–Є—О. ¬Ђ–Ю—В—Б–µ–Ї–ї–Є¬ї –њ–∞—А–Њ–≥–µ–љ–µ—А–∞—В–Њ—А (–Я–У) –њ–Њ 1-–Љ—Г –Є 2-–Љ—Г –Ї–Њ–љ—В—Г—А—Г, —Б–љ–Є–Ј–Є—В—М —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ 250 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ –¶–µ–ї—М—Б–Є—О, –Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—О –∞–≤–∞—А–Є–Є. (–Э–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —Н—В–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ¬ї –Я–У —Б –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є, –Є —Н—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ 3вАУ4 —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–љ—П). –ѓ, –У—А–Є—И–∞ –†–∞–Є–љ–∞, –Є –°–∞—И–∞ –Ю—Б—О–Ї–Њ–≤ –≤ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є —В–∞–Ї—Г—О –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ —И–µ—Б—В—М —З–∞—Б–Њ–≤.

–Э–∞ –Ї—А—Л—И–Ї—Г –Я–У (250 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ –¶–µ–ї—М—Б–Є—О) –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –∞—Б–±–µ—Б—В–Њ–≤—Л–є –Љ–∞—В (–µ–≥–Њ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А –±—Л–ї –љ–∞ –њ–Њ–ї–Љ–µ—В—А–∞ –Љ–µ–љ—М—И–µ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–∞ –Я–У), –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –і–≤–µ –і–Њ—Б–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Њ–±—Г–≥–ї–Є–ї–Є—Б—М, –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞—В—М –≥–∞–є–Ї–Є –љ–∞ —И–њ–Є–ї—М–Ї–∞—Е. –Р –Є—Е –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–ї—Б–Њ—В–љ–Є (—В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О). –Ч–∞—В—П–≥–Є–≤–∞—В—М –≥–∞–є–Ї–Є –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –Ј–∞–Љ–µ—А—Л –Љ–Є–Ї—А–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –≤—Л–є—В–Є –Ј–∞ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї. –Я–Њ—В –ї–Є–ї —А—Г—З—М—С–Љ –Є –Ј–∞–Ї–Є–њ–∞–ї –љ–∞ —А–∞—Б–Ї–∞–ї—С–љ–љ–Њ–є ¬Ђ—Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї–µ¬ї вАУ –Ї—А—Л—И–Ї–µ –Я–У. –Я–Њ–Њ–±–ґ–Є–≥–∞–ї–Є —Б–µ–±–µ —А—Г–Ї–Є. –Т –Њ—В—Б–µ–Ї–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –і–Њ 80 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ –¶–µ–ї—М—Б–Є—О. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є, –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –С–µ—А–µ—Б–љ–µ–≤–Є—З—Г (–љ–∞—И —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–µ—Ж) вАУ –Њ–љ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї –љ–∞–Љ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є —П–±–ї–Њ—З–љ—Л–є —Б–Њ–Ї –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї –≤ —В—А—С—Е–ї–Є—В—А–Њ–≤—Л—Е –±–∞–љ–Ї–∞—Е. –Ь—Л –Є—Е –≤—Л–њ–Є–ї–Є —И—В—Г–Ї —И–µ—Б—В—М. –Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В