«Вы ученик Поленова? Не может быть! У этого штурмана не бывает плохих учеников»

Н. Г. Кузнецов раз семь упомянул Горшкова, но в сумме он уделил адмиралу Горшкову меньше строк, чем скажем, капитану 3 ранга Александру Маринеско. И упоминал он Горшкова своеобразно.

Адмирал Блинков невольно проговорился...

старый кодекс Морского корпуса был положен тогда Л.Поленовым в основу новых правил воспитания будущих моряков Училища, изменив в нём лишь ссылки: «За царя и Отечество», на: «За дело Ленина – Сталина».

"Я никогда не страдал большим честолюбием и не стремился забираться на вершины служебной лестницы, но, признаться, мечтал стать командиром корабля - большого или малого - и, стоя на мостике, управлять им. Примером для меня являлись такие командиры, как К.Н.Самойлов, который командовал линкором, или Л.А.Поленов, которому довелось на крейсере “Аврора” служить мичманом в дни штурма Зимнего дворца и командовать этим же кораблем, когда мы в 20-х годах, будучи курсантами, ходили на нем в заграничные плавания".

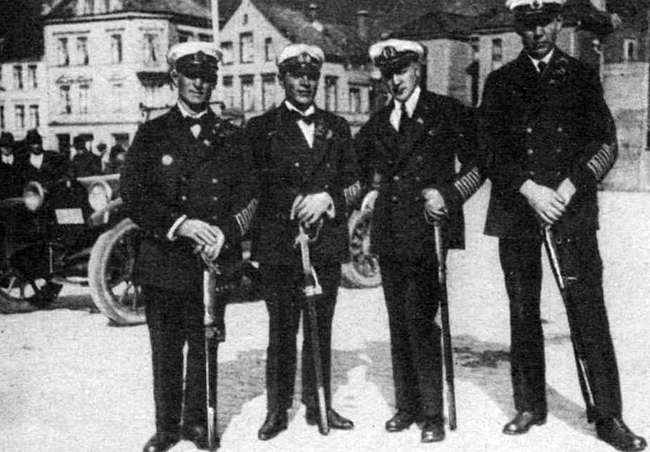

Фотографии дают представление том, как выглядел тот, кого Главком ВМФ выбрал в качестве примера для подражания, в двадцатые годы. Поленов Лев Андреевич (1894—1958) - командир "Авроры" с ноября 1922 г. по январь 1928 г. Окончил Морской корпус и произведен в мичмана в 1914 г. Окончил штурманский класс в 1921 г., курсы усовершенствования высшего начальствующего состава (КУВНАС) при ВМА в 1927 г. Служил на Балтийском и Каспийском морях, в военно-морских учебных заведениях (ВМУЗ). Участвовал в 1-й мировой, гражданской, Великой Отечественной войнах, в дальних походах. Окончил службу в 1948 г. в звании капитана I ранга.

[URL=http://wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/Aurora/pictures/37.jpgНа мостике крейсера «Аврора» во время одного из первых выходов 1923 г. Слева направо: комиссар ВМУ А. А. Доброзраков, начальник ВМУ Е. Ф. Винтер, преподаватель ВМА и ВМУ М. А. Сакеллари, начальник Морских сил Балтийского моря М. В. Викторов, командир крейсера Л. А. Поленов, член РВС Морских сил Балтийского моря П. И. Курков.[/URL]

Вместо кортиков палаши. До 1917 г., сход морского офицера с корабля на берег обязывал его быть при кортике.

Есть еще несколько письменных свидетельств о том, как выглядел в те годы Лев Андреевич, чем он и его сослуживцы завоевывали непререкаемый авторитет в глазах молодых военморов, будущих победителей в Великой Отечественной войне.

Уваров Петр Васильевич. Прошел боевой путь от младшего офицера до вице-адмирала, командующего эскадрой Черноморского флота. Автор воспоминаний

"Вообще, в училище подобрались весьма сильные преподаватели, в большинстве бывшие офицеры царского флота, перешедшие на сторону победившего пролетариата. Это были хорошие и знающие люди, превыше всего ценившие честь отечественного флота. Несколько предыдущих выпусков училища доказали, что новая молодежь, воспитанная ими, отлично служит на всех флотах.

Как спешили мы обычно в навигационный класс! Здесь, сидя за столами, изучали лоции, входили в непроглядные туманы, льды, прокладывали пути в экваториальных водах, узнавали созвездия Андромеды и Скорпиона, Волопаса и Девы, заучивали названия главных навигационных звезд и отыскивали их на небосводе. Этому обучал нас преподаватель астрономии Борис Иванович Олифиренко. Лев Андреевич Поленов и Иван Николаевич Дмитриев, читавшие нам навигацию, стремились не только научить кораблевождению, но прививали нам романтику своего мастерства. Если на практических занятиях происходила у кого-то заминка, Поленов тут же рисовал перед нами, к примеру, такую картину.

Открытый океан. Отвесные лучи тропического солнца плавят людей и металл. Посреди океана застыл неподвижный корабль: штурман забыл, чему его учили в училище. День, два, неделю носит ветрами и течениями корабль по океану. Кончается пресная вода. Наконец, корабль замечают с какого-нибудь проходящего судна и сопровождают в ближайший порт. И вот в порту незадачливого штурмана окружают капитаны дальнего плавания: «Вы ученик Поленова? Не может быть! У этого штурмана не бывает плохих учеников».

Не знаю, стало ли имя Поленова популярным во всех крупных портах, но подвести Льва Андреевича нам не хотелось. И мы назубок заучивали таблицы, цифры, названия светил и навигационные приборы."

(Верюжский Н.А.: после гибели «Новороссийска» Уварова П.В. с должности командующего эскадрой Черноморского флота «его ушли», так же как и не назначили командующим флотом Андреева, но это, как говорится, совсем другая история. Подсказка содержится в уже упомянутой ранее книге "В 1975 году в книге "Курсом к победе" Н. Г. Кузнецов раз семь упомянул Горшкова, но в сумме он уделил адмиралу Горшкову меньше строк, чем скажем, капитану 3 ранга Александру Маринеско. И упоминал он Горшкова своеобразно. К примеру, на с. 104 Кузнецов пишет, что высадкой десанта в район Григорьевки под Одессой в сентябре 41-го командовал контр-адмирал Горшков, и тут же, сс. 104-105, говорит, что успех операции был обеспечен "огромной работой, проделанной штабом эскадры во главе с капитаном 1 ранга В. А. Андреевым и под руководством командующего эскадрой контр-адмирала Л. А. Владимирского". На с. 429 говорится, что Азовской флотилией в 1943-м году командовал вице-адмирал Горшков, и тут же: "капитан 3 ранга А. В. Свердлов возглавил штаб Азовской флотилии и проявил себя прекрасным руководителем. Ему обязана флотилия успехами целого ряда труднейших операций".).

С мая 1941 года и во время Великой Отечественной войны (до 1943 г.) начальник штаба эскадры Черноморского Флота, сражался под Одессой и Севастополем. В Керченско-Феодосийской десантной операции 1941—1942 гг. командовал отрядом кораблей артиллерийской поддержки. В начале 1943 назначен зам. начальника оперативного управления Главного морского штаба.

С апреле 1943 г. командующий Северной Тихоокеанской военной флотилией. В войне с Японией в Южно-Сахалинской и Курильской операциях (август—сентябрь 1945 г.) руководил боевыми действиями по высадке десантов и захвату портов на Южном Сахалине и Курильских островах. С ноября 1945 по июнь 1946 г. — командующий Сахалинской военной флотилией. В 1946—1947 гг. начальник штаба Юго-Балтийского флота, а в 1947—1952 гг. командующий 4-м ВМФ. В 1953—1955 гг. заместитель, 1-й зам. начальника Главного штаба ВМС.

В марте—ноябре 1955 г. исполняющий дела адмирал-инспектора ВМФ, в ноябре—декабре 1955 г. исполняющий обязанности командующего Черноморским Флотом (после гибели «Новороссийска»), затем адмирал-инспектор ВМФ Главной инспекции МО (январь 1956— январь 1957), начальник Военно-морской академии (февраль 1957— ноябрь 1960). В 1961— 1967 гг. начальник тыла ВМФ. С апреля 1967 по март 1968 г. (до увольнения в отставку) в распоряжении главкома ВМФ. Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 1-й ст., Нахимова 1-й ст., Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, медалями. Автор мемуаров

"Подтянутый, строгий, с чуть веснушчатым лицом и пристальным, почти орлиным взглядом серых, как бы немного выцветших глаз, он сразу пришелся нам по душе. На нем ладно сидели китель и флотский хорошо отутюженный клеш. Как позже мы узнали, иных брюк он не признавал, а вместо нижней рубашки носил тельняшку. Глядя на командира, подумали: с таким на море не пропадешь, а под его взглядом неправды не скажешь, смотрит — будто насквозь просвечивает..."

Действительно, у настоящего моряка есть только один путь, славный. И без опоры на отобранные жизнью традиции, без их творческого наследования он невозможен. И в прошлом, и сегодня, и в будущем.

О ТРАДИЦИЯХ И ТРАДИЦИОННЫХ СБОРАХ. В. М. Басок, В. В. Козырь. - Военно-морские подготовительные училища исторический очерк . СПб, 2001.

"Обращаясь к истории военно-морского образования в России, следует иметь в виду, что основной кузницей офицерских кадров для военно-морского флота было элитное военно-учебное заведение — Морской кадетский корпус, в который в первую очередь принимались дети из дворянских семей, принадлежавших к флотским кругам. За свою более чем двухсотлетнюю историю, а родословную корпус вел от школы навигацких и математических наук, основанной Петром I в 1701 году, корпус накопил прекрасные традиции обучения и воспитания молодых людей, давая им прекрасное разностороннее образование и хорошую морскую выучку. Вторым военно-морским учебным заведением было инженерное училище, ведшее свою родословную от училища корабельной архитектуры, основанного по Указу Павла I в 1798 году. Это училище не имело кадетских рот, поэтому доступ в него был открыт и для разночинцев. Оба учебных заведения отличались прекрасным подбором преподавательского состава, хорошо оборудованными учебными помещениями и лабораториями, имели высоких покровителей из числа царствующих особ.

Питомцы этих военно-учебных заведений оставили заметный след и не только в ратном деле, дав миру великих флотоводцев и П.С. Нахимова и и мореплавателей-первопроходцев и академиков Ю.М. и механика воздухоплавателя и многих других. Россия знала целую плеяду выдающихся ученых, дипломатов, писателей, инженеров, художников, композиторов, которые стали творцами русской культуры. Это — художники и писатели-маринисты и композиторы и

В советский период лучшие традиции этих закрытых военно-морских учебных заведений были не только сохранены, но и получили дальнейшее развитие, но уже на демократической основе; сословные различия были ликвидированы, двери вузов были открыты для юношей из рабоче-крестьянской среды и нарождавшейся советской интеллигенции. Но приемы и методы довузовской работы с молодежью, еще не достигшей призывного возраста, были в какой-то степени утрачены вместе с закрытием кадетских корпусов царской России. Поэтому когда встал вопрос о формировании военно-морских подготовительных училищ, то высшее командование справедливо решило привлечь к этой работе в первую очередь флотских офицеров, прошедших обучение еще в дореволюционное время в Морском корпусе, имевшем кадетские роты. Такие офицеры были назначены на должности начальников училищ: Бакинского — Горьковского —- К.А. Беспальчев Ленинградского — Н.Ю. Авраамов (о династии Авраамовых, деде, отце и внуке, нахимовце - в одном из будущих сообщений) и Владивостокского — Л.А. Поленов. (В связи с болезнью отца — известного нейрохирурга Л. А. Поленов обратился с просьбой не рекомендовать его на должность начальника училища во Владивосток. Просьба была удовлетворена, и начальником был назначен Г. В. Парийский.)

Надо сказать, что и в условиях советского времени, когда коренным образом изменился контингент воспитанников военно-морских училищ, во вновь нарождавшихся традициях широко использовались девизы флотского братства: «Жизнь Родине — честь никому», «Один в поле и тот воин», «Дисциплина — прежде всего», «Сам погибай, а товарища выручай», «Один за всех и все за одного», ставшие жизненным кредо будущих офицеров."

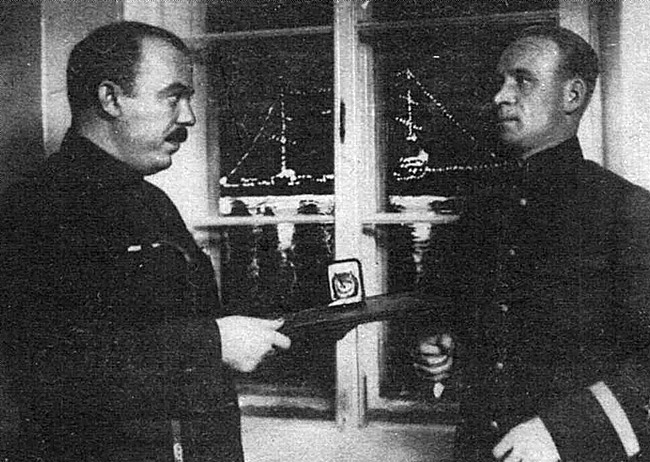

Что ж, видимо, пришло время вновь предоставить слово контр-адмиралу Описывая варианты решения судьбы крейсера "Аврора", работая в послевоенное время в системе ВВМУЗов, был он хорошо информирован, Блинков приводит даже такой "экстравагантный", к счастью, хватило здравого смысла, не реализованный план: поставить «Аврору» на Неве, около училища им. М. В. Фрунзе, и соорудить на ней плавательный бассейн. И в контексте судьбы "Авроры" высказывается о герое нашего очерка: "Командиром крейсера в период революции был мичман Лев Андреевич Поленов. Но во всех печатных изданиях, повествующих о событиях того времени, Поленов упоминается редко. Может быть, потому, что он в 1930-х годах был арестован и отбывал срок на Беломорканале. Но затем реабилитирован и восстановлен на военно-морской службе. Я с Поленовым встретился в училище им. М. В. Фрунзе, он был старшим преподавателем и читал навигацию. Тактичный, скромный офицер. Внимательный к людям. Во время войны оставался в училище, где и закончил службу уже после войны в звании капитана 1 ранга. Я его несколько раз спрашивал про события в Октябре. Однако он от рассказа уклонялся, ссылаясь на то, что все это подробно описано. Но очень хорошо отзывался о Хабиреве и других матросах - авроровцах".

Флагман 1 ранга ДУШЕНОВ Константин Иванович Северная военная флотилия 13.03.1935 - 11.05.1937 Северный флот 11.05.1937 - 28.05.1938

Арестованный в 1938 году, расстрелянный в 1940-м Константин Иванович Душенов был реабилитирован только в 1955 году. Судьба "Авроры" была решена 17 ноября 1947 года, крейсер стал учебной базой для воспитанников Нахимовского военно-морского училища и в следующем году после завершения работ по восстановлению и переоборудованию, приняв участие в морском параде в честь Октября, 17 ноября занял место вечной стоянки рядом с училищем у Петроградской набережной Большой Невки..

Вывод? Хотя время разговора с Поленовым Блинков не указывает, тем не менее, на наш взгляд, выдает себя, свою тайную недоброжелательность и "манеру" общения с сослуживцами, образ поведения, опасный для них. А Лев Андреевич оставался самим собой, вел себя так, как был воспитан, "не кланялся, не хитрил, не предавал".

Впрочем, как и ранее, для опровержения наветов Блинкова, будто нахимовцы воспитывались как барчуки, вновь предоставим слово самим нахимовцам, своими судьбами доказавшими свою состоятельность и право говорить "Честь имею", независимо от званий.

[URL=http://www.navy.ru/blog/historyofNVMU/340.phpРоберт Борисович Семевский:[/URL] "Обучали нас ВМП прекрасные морские офицеры, причём почти все они прошли фронт на кораблях ВМФ и были в большинстве своем именно морскими офицерами, воспитанными на старых морских традициях ещё Российского флота. Удивительно, но они как на подбор все были красивы, ладно и лихо носили морскую форму, речь их, пересыпанная морскими терминами, была интересна и при повседневном общении и когда они рассказывали своим ученикам о морской службе, кораблях и походах. Особую симпатию у многих вызывали два лихих моряка: «морской волк» М.М. Рожков и «бородач» В.Ф. Шинкаренко...

В среде офицеров и преподавателей Училища в те годы появились высокоинтеллектуальные люди и, как это не странно для того времени, – выходцы из дворян, а некоторые - окончившие до революции Морской корпус. Достаточно подробно об этом сказано в недавно выпущенной прекрасной, на мой взгляд, книге нахимовца 17-го выпуска В.К.Грабаря («Нахимовское училище», изд. «Искусство – СПБ», 2003 г.). Причём все эти люди пришли в училище где-то около 1946 г, сразу заняв ключевые должности: начальника цикла ВМП (капитан 1 ранга Л.А. Поленов), зам. начальника училища по учебной части (капитан 1 ранга А. Благодарев, в прошлом командир линкора «Парижская коммуна», потомственный дворянин), начальника цикла русского языка и литературы (полковник В.В.Данилов – филолог).

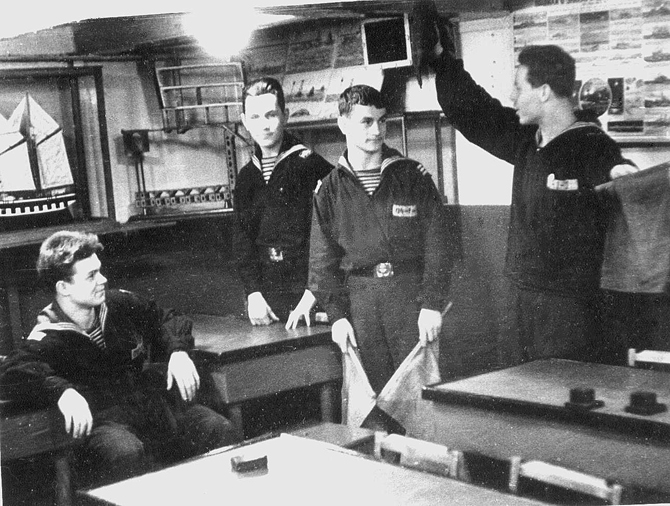

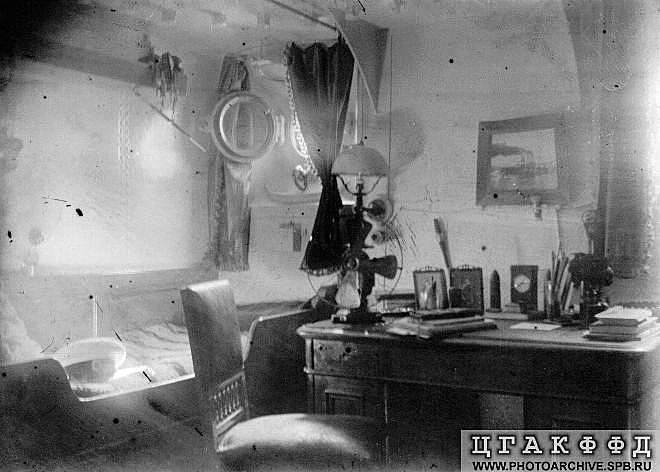

Кабинет ВМП на "Авроре".

Кабинет ВМП на "Авроре".Лев Андреевич Поленов – представитель славного дворянского рода. Его отец - Сам Лев Андреевич до революции окончил Морской корпус, был мичманом на «Авроре» в октябре 1917 г., позже командовал крейсером. В 30-е годы был и отправлен на строительство Беломоро-Балтийского канала. О его досрочном освобождении хлопотал проходивший практику курсантом на «Авроре», когда Л.Поленов командовал кораблём (сын Льва Андреевича – Лев Львович был выпускником первого выпуска нашего училища). Были и другие выходцы известных русских родов в Училище. В 1946 г.возвратился из лагеря и был принят в Училище капитан-лейтенант С.А.Муравьев, которому возвратили прежнее воинское звание, что он имел 15 лет назад до ареста. В этом же году по приказу наркома Н.Г. Кузнецова была принята в училище телефонисткой 17-летняя Кира Панина – внучка последнего царского морского министра И.К.Григоровича. В 1947 г. была принята на должность преподавателя английского языка Софья Николаевна Мещерская – дочь князя Мещерского, капитана 1 ранга, командира первого советского гвардейского корабля минзага «Марти» (переоборудованного из бывшей царской яхты «Штандарт»). (Мещерские. О дочери и отце чуть позже). Потомками старинных русских фамилий были и некоторые воспитанники нашего 6-го выпуска...

Всё изложенное говорит, по-видимому, только о том, что в то время командование флота и, в первую очередь, нарком ВМС Николай Герасимович Кузнецов, старалось сделать так, чтобы всё лучшее, что было накоплено в среде бывшего морского офицерства и дворянства старой России, было передано воспитанникам нового Училища. Кстати, старый кодекс Морского корпуса был положен тогда Л.Поленовым в основу новых правил воспитания будущих моряков Училища, изменив в нём лишь ссылки: «За царя и Отечество», на: «За дело Ленина – Сталина».

Капитан 1 ранга Л.А. Поленов среди нахимовцев на шхуне "Бакштаг". Фото Н.П. Янова. 1947.

Интересно, что ничего из вышеизложенного большинство из нас, воспитанников тех лет, конечно не знало и даже не подозревало. Это и не удивительно для тех лет, когда все такие сведения тщательно скрывались. Однако мы все помним с каким достоинством и уважением к нам вели себя и общались с нами Л.Поленов и его жена, курившие в те времена большие самокрутки из махорки, вынимаемой из аккуратных кисетов и сворачиваемые ими из листочка газеты в ходе наших бесед.

... «А ведь многими своими лучшими качествами российское офицерство обязано дворянам – сословию не только привилегированному, но и служивому. Понятие чести, преданность делу, презрение к смерти – определялись у них принадлежностью к корпорации и ответственностью перед сообществом. Представления о дворянской и офицерской чести при этом очень близки».

Кстати, счастье, что поверхностный "нравоблюститель" Блинков, скорее всего, не ведал, что в 1920-е годы курсанты-военморы на учебном крейсере "Аврора" в свободное от занятий время не отходили от бильярдных столов, с упорством и задором гоняли киями по зеленому полю со свистом летящие в лузы шары, по воспоминаниям Л.А. Поленова. И позже, как пишет Ратозий Николай Васильевич, в звании старшины сначала 2-й, затем 1-й статьи работавший пионервожатым в Ленинградском Нахимовском училище на рубеже 1950 - 1960-е годов: "будучи в 1950-х годах прошлого столетия матросом «Авроры», имел честь видеть, как играли в настольный бильярд военные моряки и их гости — юные нахимовцы, да и сам участвовал в этих сражениях. И никто тогда не смел подумать, что это так называемое царское развлечение могло как-то очернить легендарный образ главного в то время корабля — живого символа Октябрьской революции. Наоборот, мы с гордостью считали себя достойными наследниками лучших боевых традиций ветеранов краснознаменной «Авроры». В том числе и тех, кто сохранял эту, хотя и «царскую», но столь прекрасную и очень важную для моряков игру на бильярде."

Мнение еще одного нахимовца, капитана 1 ранга, писателя, (Мальчишки в бескозырках: Записки нахимовца): "Поленов был разносторонне образованным человеком: знал несколько иностранных языков, увлекался игрой на скрипке, хорошо рисовал. Это был интеллигентный, милый человек и в то же время строгий начальник. Даже простой матросский бушлат, который он носил с погонами капитана первого ранга, выглядел на нем естественно и красиво, хотя бушлат — одежда не офицерская. Таким он мне и запомнился на всю жизнь: худощавый, небольшого роста, в бушлате с погонами капитана первого ранга.

Лев Андреевич умер в 1958 году. Его сын Лев Львович Поленов окончил нахимовское училище классом раньше, чем я. Служил на флоте, достиг звания капитана первого ранга. Я хорошо знал отца и сына Поленовых, но только недавно узнал, что они продолжают знаменитый род Поленовых, который дал нашей стране ученых, медиков, людей искусства, военных моряков. Из этой же династии знаменитый русский художник Василий Дмитриевич Поленов, автор «Московского дворика» и «Заросшего пруда».

Для кого-то «Аврора» — легенда, корабль-памятник. Но для нас, нахимовцев, «Аврора» нечто большее, она ближе и роднее, ибо много дней и ночей крейсер был для нас вторым домом, учебным классом... Сколько воспоминаний связано с ней!"

А вот что написал сын, Лев Львович Поленов, об отце в книге «Второе рождение «Авроры». - Л.: Лениздат, 1987.: "Занимаясь созданием цикла военно-морского дела, разрабатывая учебные программы, подбирая и готовя преподавателей, добывая плавсредства для шлюпочных баз в Ленинграде и на озере Суоло-Ярви, Лев Андреевич непосредственно участвовал в восстановлении «Авроры». А этих работ было очень много. Предстояло из тяжелораненого, простоявшего три года в Ораниенбауме (ныне - Ломоносов) под обстрелом немецких батарей, полузатонувшего корабля создать полноценную учебную базу для будущих офицеров флота. Отличное знание корабля, его устройства, расположения помещений и механизмов помогли Льву Андреевичу при разработке тактико-технического задания на переоборудование...

Свидетельством уважения и авторитета, которыми пользовался Лев Андреевич на последнем своем посту у юных нахимовцев, могут быть стихи воспитанника 2 роты Ростислава Расса, написанные им в 1947 году по случаю трехлетия училища. Страстно мечтавший стать подводником, Ростислав Петрович Расс (1930 -1957) в 1949 году окончил Нахимовское училище, а в 1953 году - Высшее военно-морское училище. Подводник-североморец, старший лейтенант Р.П. Расс погиб в 27 лет при исполнении воинского долга.

Подходит праздник третьей годовщины...

Уж мы не те, что были в первый год.

Нас приучили к строгой дисциплине.

К преодоленью воинских невзгод.

Служить мы будем пламенно и верно,

Отличной службы нам дает пример

Любимый всеми ротами Поленов -

Заслуженный на флоте офицер.

Но и уйдя в отставку, Лев Андреевич не перестал служить флоту. Он начал создавать музей "Авроры", материалы для которого собирал е начала восстановления и переоборудования крейсера.

Скончался Лев Андреевич внезапно 23 ноября 1958 года во время беседы с пионерами о крейсере «Аврора».

Многолюдный кортеж провожавших в последний путь Льва Андреевича приостановился на Петроградской набережной, напротив Краснознаменного крейсера. На борту корабля была выстроена команда, приспущен флаг - «Аврора» прощалась со своим бывшим командиром.

Профессиональный взгляд историка, Владимира Константиновича Грабаря: "Воспитанный в старых дореволюционных традициях, Поленов не отделял эстетическое воспитание от задач воспитания военного. Именно Лев Андреевич изложил на учебном совете 12 февраля 1945 года морально-этическое кредо воспитанника училища, включившее в себя основные принципы воспитания морского офицера Российского императорского флота и ставшее на долгие годы негласным программным документом для каждого имеющего отношение к Ленинградскому Нахимовскому. В училище вместе с Поленовым были направлены ещё два потомственных дворянина – капитан 1 ранга С. А. Благодарев, ставший заместителем начальника училища по учебной части и полковник В. В. Данилов, занимавшийся циклом русского языка и литературы. Влияние офицеров-дворян на нахимовцев было, может, и не столь ощутимым, но бесследно, естественно, не проходило."

Небольшой штрих к биографии Л.А. Поленова. О нем поведал Если "королей играет свита", богатство нормальных героев раскрывается в том числе через их дружеские связи.

- Ты знаешь, кто это? - Козин ткнул пальцем в групповой снимок, сделанный явно в двадцатые годы и не раз уже переснятый. Какие-то дореволюционного вида люди - с бородками, в пенсне, в халатах. Я узнал лишь очень молодого Козина, расположившегося прямо на полу и чуть сбоку от центра группы.

- В середине Андрей Львович Поленов, крупнейший медик, главный хирург поликлиники имени Вредена. Его сын Лев Андреевич был в то время капитаном крейсера "Аврора". А это я, видишь, в строгом костюме, с бабочкой. Я очень часто играл и пел у них дома. Там устраивались вечеринки, приходило много моряков, танцевали до утра. А когда я уходил, то неизменно нащупывал в карманах пальто деньги. Дать мне в руки они стеснялись, знали, что я не возьму, поэтому прибегали к маленькой хитрости - незаметно клали в карман пальто.

Ведь хочется заглянуть в каюту командира легендарного крейсера? Такая возможность есть. -

Благодаря писателю Юрию Михайловичу Чернову, автору книги мы может также заглянуть в его рабочий кабинет: "Лев Андреевич Поленов и сейчас как бы присутствует на Васильевском острове, в квартире сына. В высокой и просторной гостиной отсвечивают, поблескивают кортики, которые носил Поленов, на картинах и фотографиях дыбятся волны морей, по которым он плавал. Тут рисунки, этюды, полотна его друзей-маринистов и картины, писанные рукой самого Льва Андреевича.

На стенах — легкие парусники, гонимые ветром, мощные, громоздкие броненосцы, под которыми расступается свинцовая тяжесть осеннего моря, предгрозового, темного, сурового.

Сын Поленова, Лев Львович, тоже военный моряк, капитан I ранга, нахимовцем проходил практику на «Авроре». Он попытался сохранить в квартире все, как было при отце... живопись была второй страстью отца. Но первой его страстью, главной, всепоглощающей, было море. И зародилась она, эта страсть, как это часто бывает, в детстве..."

Ему же, Чернову Ю.М., поэту и писателю, участнику Великой Отечественной войны, принадлежит простая и глубокая оценка судьбы нашего героя: ... немногие так тесно, так органично связаны с «Авророй», как Поленов. С юных лет и до конца жизни. Даже смерть Поленова...

А дополняют и оттеняют эту оценку авторы Фильм построен в форме рассказа капитана 1 ранга Льва Львовича Поленова - сына моряка и внука знаменитого нейрохирурга. ... "И если корабли действительно похожи на людей - этот столетний ветеран, попеременно то обруганный, то усыпанный наградами и почестями, очень одинок "средь шумного бала" нового времени..."

Надеемся, перед нами, во-первых, эмоциональное преувеличение, во-вторых, судьбы легендарного корабля и его легендарного командира неизменно будут находить отклик и понимание в душах все новых и новых поколений.

Из письма капитана 1 ранга Николай Георгиевич Изачика (впоследствии контр-адмирал, первый начальник ЛНВМУ в 1944 - 1949 гг.) Поленову Л.А. от 22 октября 1944 года: "Рекомендую начать классные занятия по основам военно-морского дела с рассказов воспитанникам о самых элементарных морских вопросах... Учтите, что любознательность потрясающая... Программу военно-морского дела надо насытить самыми необычно элементарными вопросами из жизни , быта и традиций флота, корабля, моряка, а не ограничиваться лишь блоками и гаками. Знакомя, воспитанников, например, с классами кораблей надо вклинить (иллюстрировать) «Аврору», «Потемкина», "Варяга" и т.д. и т.п., излагая их историю, рекомендуя литературу. Иначе говоря, Ваш (ведущий!) предмет - это не только и не столько блоки и гаки, сколько воспитание будущего моряка. Следовательно, здесь понадобится и военно-морская география, и примеры из современности. Больше иллюстраций, примеров!... Покажите на живых, житейских примерах важность блока, и тогда блок оживет и его будут уважать! До скорой встречи! И.Изачик."

А вот как в итоге понимал свою задачу Лев Андреевич Поленов: «Живой прообраз, живое воплощение героической истории нашего флота, корабль этот, переданный Нахимовскому училищу, должен сыграть особую, незаменимую роль в деле воспитания будущих морских офицеров. В истории этого корабля, на котором будут находиться нахимовцы, отразилась вся история последнего пятидесятилетия нашего флота. Участник Цусимского боя, первой мировой войны, Великого Октября и Отечественной войны, корабль этот будет лучшей школой боевых традиций. Никакие описания, картины, книги не могут дать того, что дадут нашим юным морякам борта крейсера, простреленные японскими и немецкими снарядами трех войн.

Воспитание человека - особенно будущего военного моряка - дело чрезвычайно трудное. Оно требует длительного времени, должно систематически вестись с раннего возраста и только через много лет может дать огромные плоды.»

Авторы блога стремятся следовать напутствиям Н.Г. Изачика и убеждениям Л.А. Поленова, рассчитывая, что аудитория дневника и портала в целом будет прирастать и за счет будущих моряков, пытливых умом и чистых душой.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ.

Для поиска однокашников и общения с ними попробуйте воспользоваться сервисами сайта

Просьба к тем, кто хочет, чтобы не были пропущены хотя бы упоминания о них, например, в "Морских сборниках", в книгах воспоминаний, в онлайновых публикациях на сайтах, в иных источниках, сообщайте дополнительные сведения о себе: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. А мечтаем мы о том, чтобы собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Примерно четверть пути уже пройдена, а, возможно, уже и треть. И поэтому - еще и о том, что на указанные нами адреса Вы будете присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru